Le 28 février 1960, était présenté sur l’émission Premier plan, animée par Gaétan Barette, un long reportage sur l’acquisition du droit de vote des Premières Nations au Canada et sur la condition autochtone proposée par le journaliste René Levesque[1]. Les chefs des différentes nations autochtones du Québec y faisaient part de leurs réticences vis-à-vis de l’annonce du Premier ministre canadien, John G. Diefenbaker, proposant de leur accorder le droit de vote. Beaucoup disaient « ne pas comprendre »[2], de peur que ce droit de vote leur implique d’avoir, une fois de plus, à renoncer à certains de leurs droits. En effet, avant cela, de 1857 à 1960, un homme[3] autochtone désirant exercer son droit de vote devait, pour se faire, renoncer à son statut d’indien, à son identité, à son appartenance, à sa communauté. Le 31 mars 1960, le gouvernement canadien accordera, dans un climat de méfiance probant, le droit de vote de manière inconditionnelle aux Premières Nations[4]. Celui-ci ne sera cependant définitivement accordé que le 2 mai 1969 au Québec, devenant la dernière province canadienne à élargir le droit de vote aux Premières Nations[5]. Mais suffit-il d’avoir le droit de vote pour vouloir l’exercer ?

- Une "politique de façade" jugée insuffisante

Cela fait un peu plus de 50 ans que les populations autochtones ont acquis le droit de vote. Depuis, on constate que les choses ont beaucoup évoluées. Au niveau fédéral, les questions autochtones sont longuement restées absentes des élections. Selon Cindy Blackstock, une importante dirigeante des Premières Nations qui répondait à la Presse canadienne en 2019, les dirigeants fédéraux ont jusqu’ici fait le choix de ne pas parler en profondeur des sujets relatifs aux autochtones lors des campagnes politiques, car cela attirerait l’attention sur leurs « échecs » antérieurs[6]. Mais depuis la campagne de 2019, la tendance semble cependant progressivement s’inverser. En effet, que ce soit au niveau fédéral ou provincial, on observe ces dernières années une augmentation de la représentation des enjeux autochtones sur le devant de la scène politique. La campagne électorale de 2022 au Québec marque en ce sens un tournant dans l’histoire, avec un nombre record de candidats autochtones. Une dizaine en tout, tous partis confondus, dont trois ont répondu à l’appel de Radio-Canada lors du téléjournal de Céline Galipeau, en août dernier : Tunu Napartuk, candidat Inuk pour le PLQ dans Ungava, Benjamin Gingras membre de la Nation Anishnabe pour QS dans Abitibi-Est ou encore Kateri Champagne Jourdain, Innue de la Côte-Nord qui représente la CAQ dans la circonscription de Duplessis[7]. On souligne également une plus importante place laissée au sein des programmes pour les questions liées aux autochtones du Québec et des propositions spécifiques apportées par les cinq principaux partis sur leurs plateformes respectives.

Selon Michèle Sergerie, une Anishinabe qui a décidé de s’investir en politique, ces chiffres et ces engagements, même s’ils ont le mérite d’exister, ne sont cependant pas suffisants. Pour elle, « les questions autochtones ont été effleurées, voire pas du tout évoquées. Encore moins celles qui touchent les Autochtones vivant en milieu urbain, y compris lors du débat organisé par l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) »[9]. Elle déplore que les Autochtones vivant en milieu urbain, qui doivent faire face à des défis qui leur sont propres et dont le nombre a augmenté de 12% ces cinq dernières années (ils représentent aujourd’hui près de la moitié de la population autochtone totale) aient été parmi les plus oubliés de la campagne électorale québécoise de 2022. Montréal a d’ailleurs connu une augmentation de 34% de sa population autochtone ces cinq dernières années, faisant d’elle la ville du Canada avec le plus grand accroissement, selon statistique Canada. Ghislain Picard, chef de l’APNQL, parle lui de « politique de façade »[10] pour dénoncer l’insuffisance des partis-pris politiques envers les communautés autochtones. Pour lui, il est primordial que le gouvernement reconnaisse son rôle dans l’entretien du racisme systémique au Québec. Il ne se fait néanmoins pas trop d’illusions là-dessus, « il y a beaucoup d’attente, mais peu d’espoir » [11].

- Vote autochtone : des chiffres à contextualiser

Le 3 octobre dernier, marque la réélection pour un second mandat de François Legaux en tant que Premier ministre du Québec et de son parti, la Coalition Avenir Québec (Québec), à la tête d’un gouvernement à la majorité encore plus écrasante qu’en 2018 (passant de 76 à 90 députés dans le salon bleu). En remportant la circonscription de Duplessis avec 45% des suffrages, Kateri Champagne Jourdain, originaire de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, est devenue la première Innue élue à l’Assemblée nationale et la première femme autochtone élue au Québec[12]. Elle sera l’une des 58 femmes qui siégeront en 2022 au Parlement à Québec, un nombre record[13]. Radio-Canada note un taux de participation qui s’établit à 66,05% pour cette élection. On souligne donc une légère baisse du taux de participation générale vis-à-vis des élections de 2018 où ce dernier se positionnait à 66,45%[14]. Mais qu’en est-il de la participation des populations autochtones ?

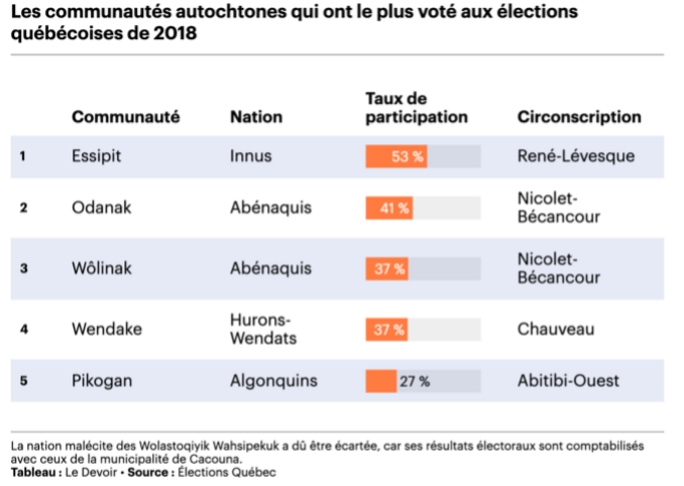

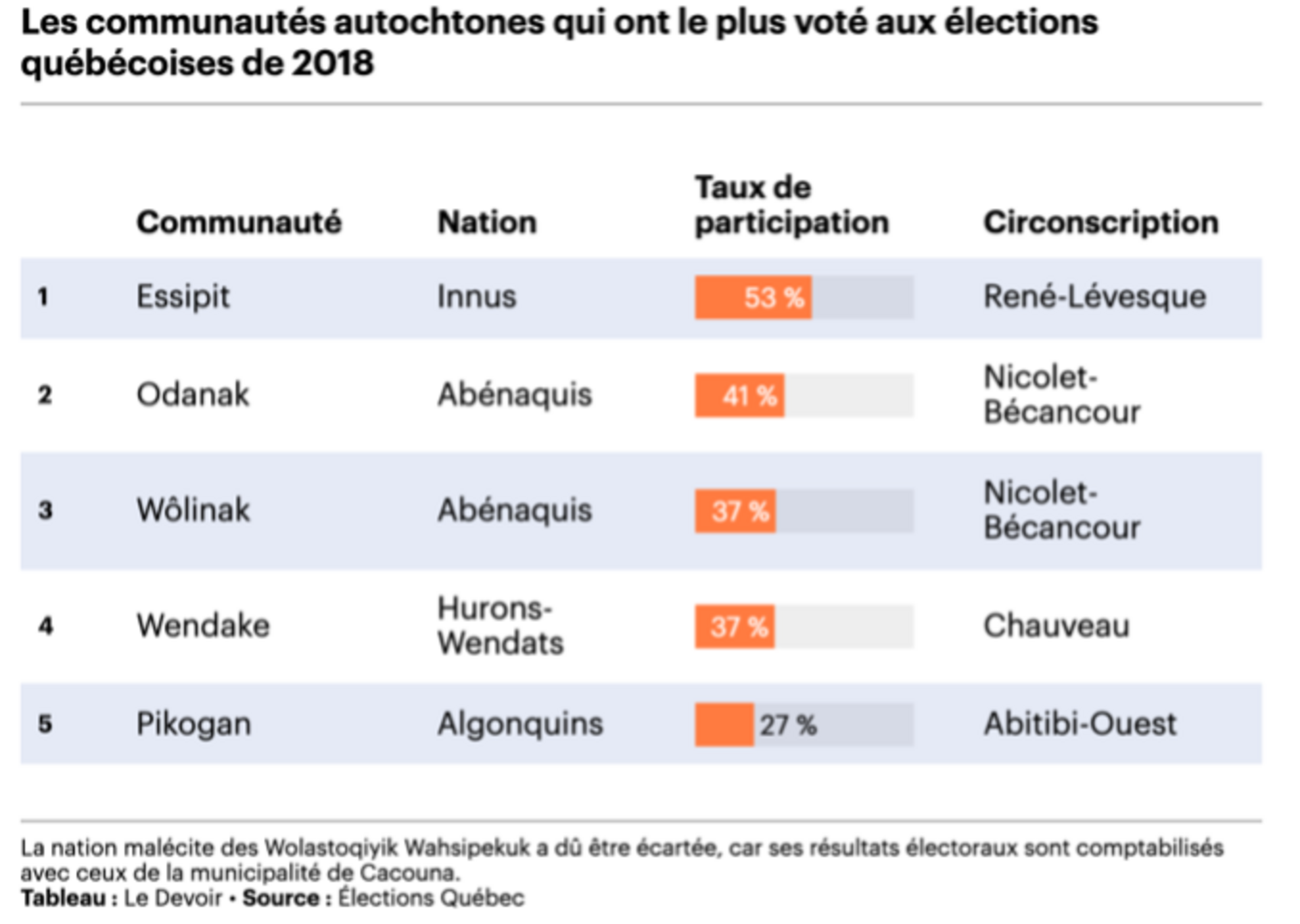

Il semblerait que les populations autochtones soient, statistiquement, bien moins nombreuses à aller voter. Lors de la dernière élection provinciale, en 2018, seulement 12% des électeurs des communautés autochtones ont déposé leur bulletin, selon Le Devoir[15]. Les journalistes Meeker Guerrier et Simon Gionet, animateurs du Balado Décrocher la une, sont allé sur le terrain pour interroger les causes de cette polarisation culturelle qui se joue devant les urnes. Selon eux, il faut tout d’abord prendre du recul avec ces chiffres apparents, en soulignant que le taux de participation est une moyenne qui ne représente pas les divergences qui existent empiriquement entre les communautés vis-à-vis du vote.

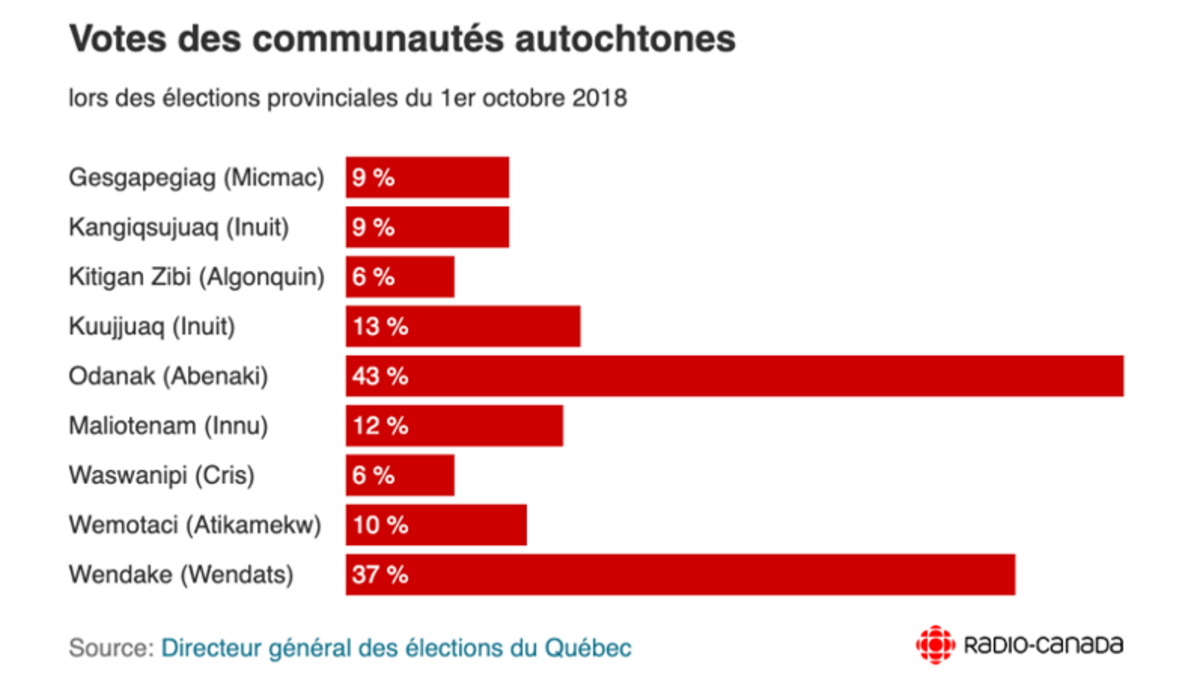

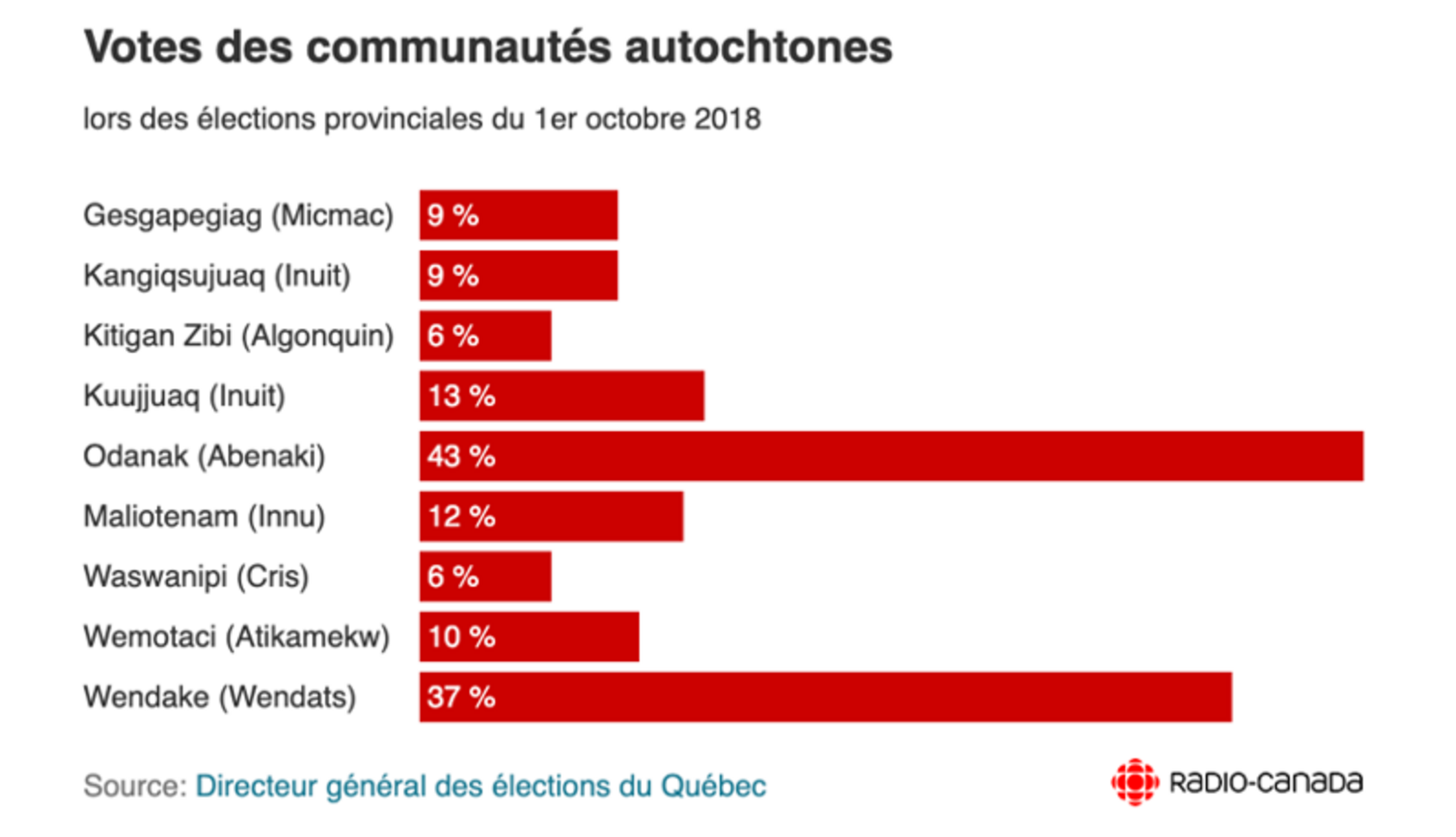

Agrandissement : Illustration 1

Tout d’abord il faut préciser que le taux de participation moyen des populations autochtones, tel que calculé par Statistique Canada, ne prend pas en compte le vote des autochtones vivant hors communautés, comme ceux vivant en milieux urbains, qui sont pourtant, nous l’avons vu, très nombreux.

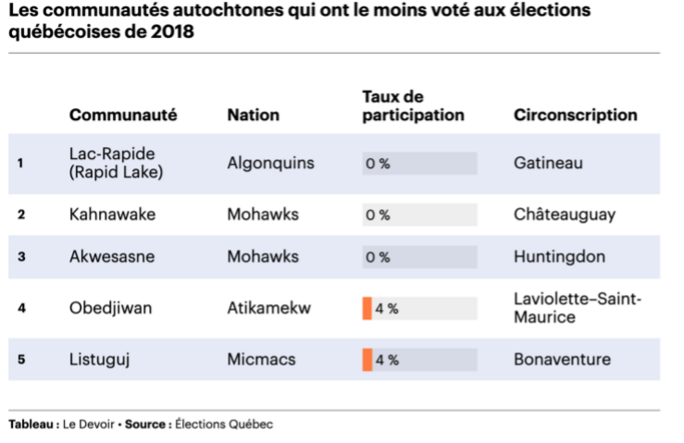

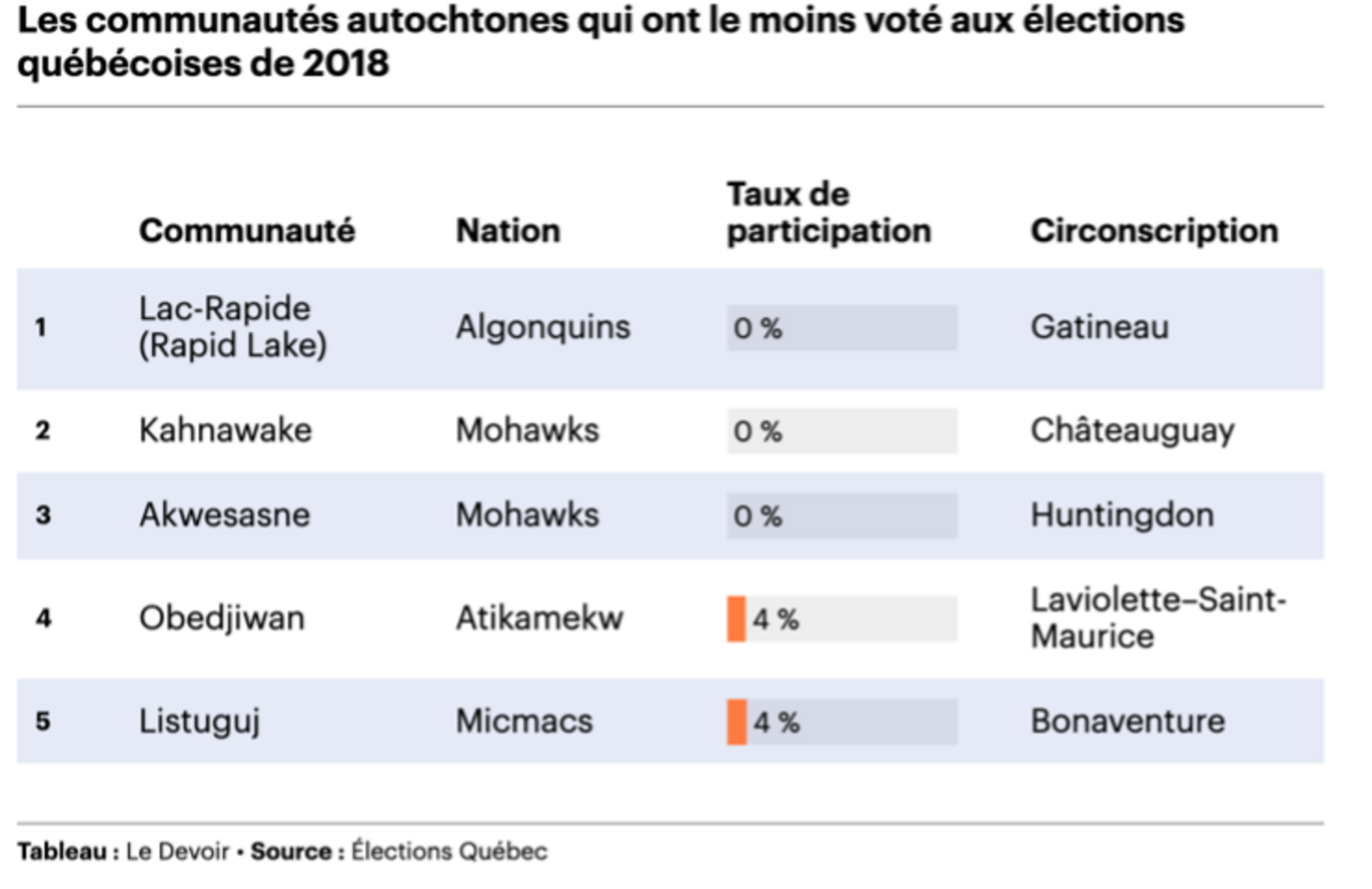

Secondement, il existe de profondes distensions statistiques du taux de participation entre différentes communautés. Certaines atteignant un taux de participation proche de 0% (comme Kahnawake) et d’autres atteignant les 40% (comme Odanak).

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

Selon la grande cheffe du conseil de bande de Kahnawake, Khahsennenhawe Sky-Deer, le faible taux de participation de sa communauté remonte à un principe historique de non-ingérence entre le système politique Mohawk et Européen. Un principe de souveraineté, de respect mutuel, d’autonomie et de cohabitation qui guide la communauté et qui est symbolisé par le Teiohàte Kaswenta[16] (la ceinture wampum à deux voies), une ceinture avec deux lignes parallèles qui avancent ensemble, mais ne se touchent pas. C’est de ce principe inhérent à sa communauté que découlerait le très faible taux de participation aux élections.

Pour le chef du conseil des Abenakis d’Odanak, Richard O’Bomsawin, le taux de participation élevé de sa communauté repose lui en majeure partie sur la mixité des mariages.

- Une participation électorale au prisme du pluralisme des communautés

On réalise donc que le vote des populations autochtones ne peut se comprendre de façon uniformisée, mais doit au contraire s’appréhender au travers des différences de culture, de pratique et d’histoire qui existent entre les communautés et qui déterminent leur positionnement politique au sein du Québec et du Canada.

Plusieurs facteurs seraient également à l’origine de ce faible taux de participation :

Selon Martin Papillon, professeur au Département de science politique de l’Université de Montréal (UdeM), la non-participation des populations autochtones au processus électoral est encore plus marquée au provincial, « parce que pour les Premières Nations la relation de nation à nation est d’abord avec le fédéral »[17]. En effet, comme le mentionnait Ghislain Picard au Devoir le 10 septembre dernier, « le lien entre les communautés et le gouvernement canadien est plus marqué, puisqu’il s’agit de leur principal interlocuteur en raison de la Loi sur les Indiens »[18].

Selon Nicole O’Bomsawin, anthropologue qui siège également au conseil de bande des Abenakis d’Odanak, il y a eu, dans les années 70, un manque probant d’éducation auprès des communautés, marquées par des années de politique d’assimilation, après leur avoir donné le droit de vote au Québec, qui expliquerait également ce faible taux de participation.

La situation géographique des certaines réserves par rapport aux bureaux de vote est également un enjeu. Selon le Directeur général des élections du Québec (DGEQ), « l’organisation des élections dans certaines régions éloignées est tout un défi ». Néanmoins, « les électrices et les électeurs [résidant dans ces secteurs] peuvent bénéficier de mesures particulières pour limiter leurs déplacements. » [19]. Les communautés, pour répondre à cette problématique, peuvent également faire le choix de voter par anticipation.

Un facteur qui tend à s’améliorer est le manque de représentation des enjeux et du vécu des autochtones au sein des campagnes électorales, qui influencerait leur retrait de la vie politique québécoise. En effet, selon Martin Papillon, le taux de participation est plus élevé dans les circonscriptions proposant des candidats autochtones : « non seulement les personnes autochtones ont tendance à voter pour des candidats autochtones, qui sont des personnes dans lesquelles elles peuvent se reconnaître, mais dans les circonscriptions où il y a des candidats autochtones, le taux de participation est plus élevé »[20]. Cela s’expliquerait par le fait que les autochtones pourraient plus aisément se reconnaître dans les candidats en question et dans les thématiques qu’ils portent[21]. Selon les points soulevés des campagnes « les personnes autochtones ne vont pas nécessairement se reconnaître dans la politique québécoise » déclare Martin Papillon à Radio-Canada[22].

Mais, avec un nombre record de candidats autochtones lors de la dernière campagne, se pourrait-il que le taux de participation atteigne un niveau record ? « Je ne serais pas surpris que les chiffres connaissent une légère augmentation [au prochain scrutin] », avançait Ghislain Picard en septembre dernier au Devoir.

[1] CI.Radio-Canada.ca, Z. P.-. (s. d.). En 1960, les Premières Nations acquièrent le droit de vote au Canada. Radio-Canada.ca; Radio-Canada.ca. Consulté 10 octobre 2022, à l’adresse https://ici. radio-canada.ca/nouvelle/1715971/premieres-nations-droit-vote-canada-archives

[2]archivesRC (Réalisateur). (2020, octobre 3). En 1960, les Autochtones du Canada obtiennent le droit de vote. https://www.youtube.com/watch?v=CBcsZMsO4h0

[3] Les femmes n’avaient, elles, pas le droit de vote. Elles étaient exclues de la franchise électorale.

[4] ICI.Radio-Canada.ca, Z. P.-. (s. d.). En 1960, les Premières Nations acquièrent le droit de vote au Canada. Radio-Canada.ca; Radio-Canada.ca. Consulté 10 octobre 2022, à l’adresse https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1715971/premieres-nations-droit-vote-canada-archives

[5]Communautés autochtones ou ethnoculturelles. (s. d.). Élections Québec. Consulté 10 octobre 2022, à l’adresse https://www.electionsquebec.qc.ca/voter/accessibilite-au-vote/communautes-autochtones-ou-ethnoculturelles/

[6] ICI.Radio-Canada.ca, Z. P.-. (s. d.). Les Premières Nations passent inaperçues pendant la campagne électorale | Élections Canada 2019. Radio-Canada.ca; Radio-Canada.ca. Consulté 11 octobre 2022, à l’adresse https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1335504/campagne-2019-elections-canada-enjeux-premieres-nations

[7] Candidats autochtones aux élections | Info | ICI Radio-Canada.ca. (s. d.). Radio-Canada. Consulté 11 octobre 2022, à l’adresse https://ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8647320/candidats-autochtones-aux-elections

[8] ICI.Radio-Canada.ca. (s. d.). La place des Autochtones dans les plateformes des partis. Radio-Canada.ca; Radio-Canada.ca. Consulté 11 octobre 2022, à l’adresse https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/4584/elections-2022-quebec-partis-plateforme-promesses-autochtones

[9] ICI.Radio-Canada.ca. (s. d.). Autochtones en milieu urbain : L’angle mort de la dernière campagne électorale. Radio-Canada.ca; Radio-Canada.ca. Consulté 11 octobre 2022, à l’adresse https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/4669/politique-quebec-elections-2022-autochtones-urbanite

[10] ICI.Radio-Canada.ca, Z. P.-. (s. d.). Les Autochtones peu optimistes sur le prochain gouvernement québécois | Élections Québec 2022. Radio-Canada.ca; Radio-Canada.ca. Consulté 10 octobre 2022, à l’adresse https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1913855/caq-picard-flamand-gull-masty-apnql-elections-autochtones-peu-optimistes-gouvernement-quebecois

[11] Ibid.

[12] ICI.Radio-Canada.ca, Z. P.-. (s. d.). Kateri Champagne Jourdain, de la CAQ, première Innue élue, remporte Duplessis | Élections Québec 2022. Radio-Canada.ca; Radio-Canada.ca. Consulté 11 octobre 2022, à l’adresse https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1921760/kateri-champagne-jourdain-election-deputee-vote-duplessis

[13] ICI.Radio-Canada.ca, Z. P.-. (s. d.). Les Québécois optent pour la continuité | Élections Québec 2022. Radio-Canada.ca; Radio-Canada.ca. Consulté 11 octobre 2022, à l’adresse https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1921809/elections-quebec-2022-resultats-gouvernement-victoire-coalition-avenir-quebec-caq

[14] Ibid.

[15] Devoir, L. (2022, septembre 28). Balado | Pourquoi les communautés autochtones votent-elles peu aux élections provinciales? Le Devoir.https://www.ledevoir.com/balados/759653/balado-pourquoi-les-communautes-autochtones-votent-elles-peu-aux-elections-provinciales

[16] Ceinture wampum à deux rangs. (s. d.). Art Canada Institute - Institut de l’art Canadien. Consulté 12 octobre 2022, à l’adresse https://www.aci-iac.ca/fr/livres-dart/lart-de-guerre-au-canada/oeuvres-phares/ceinture-wampum-a-deux-rangs

[17] ICI.Radio-Canada.ca, Z. P.-. (s. d.). Les Autochtones voteront-ils davantage le 3 octobre? | Élections Québec 2022. Radio-Canada.ca; Radio-Canada.ca. Consulté 10 octobre 2022, à l’adresse https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1919684/elections-quebec-2022-vote-scrutin-communaute-ungava

[18] Gionet, S. V., Simon. (2022, septembre 10). Pourquoi les communautés autochtones votent-elles peu aux élections provinciales? Le Devoir. https://www.ledevoir.com/politique/quebec/753528/elections-quebec-2022-pourquoi-les-communautes-autochtones-votent-elles-peu-aux-elections-provinciales

[19] ICI.Radio-Canada.ca, Z. P.-. (s. d.). Les Autochtones voteront-ils davantage le 3 octobre? | Élections Québec 2022. Radio-Canada.ca; Radio-Canada.ca. Consulté 10 octobre 2022, à l’adresse https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1919684/elections-quebec-2022-vote-scrutin-communaute-ungava

[20] ICI.Radio-Canada.ca, Z. P.-. (s. d.). Les Autochtones voteront-ils davantage le 3 octobre? | Élections Québec 2022. Radio-Canada.ca; Radio-Canada.ca. Consulté 10 octobre 2022, à l’adresse https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1919684/elections-quebec-2022-vote-scrutin-communaute-ungava

[21] ICI.Radio-Canada.ca, Z. P.-. (s. d.). Le comportement électoral des Autochtones encore à démystifier | Élections fédérales 2021—Autochtones. Radio-Canada.ca; Radio-Canada.ca. Consulté 10 octobre 2022, à l’adresse https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1816441/elections-autochtone-vote-etude-premieres-nations-inuit-metis-udem

[22] ICI.Radio-Canada.ca, Z. P.-. (s. d.). Les Autochtones voteront-ils davantage le 3 octobre? | Élections Québec 2022. Radio-Canada.ca; Radio-Canada.ca. Consulté 10 octobre 2022, à l’adresse https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1919684/elections-quebec-2022-vote-scrutin-communaute-ungava