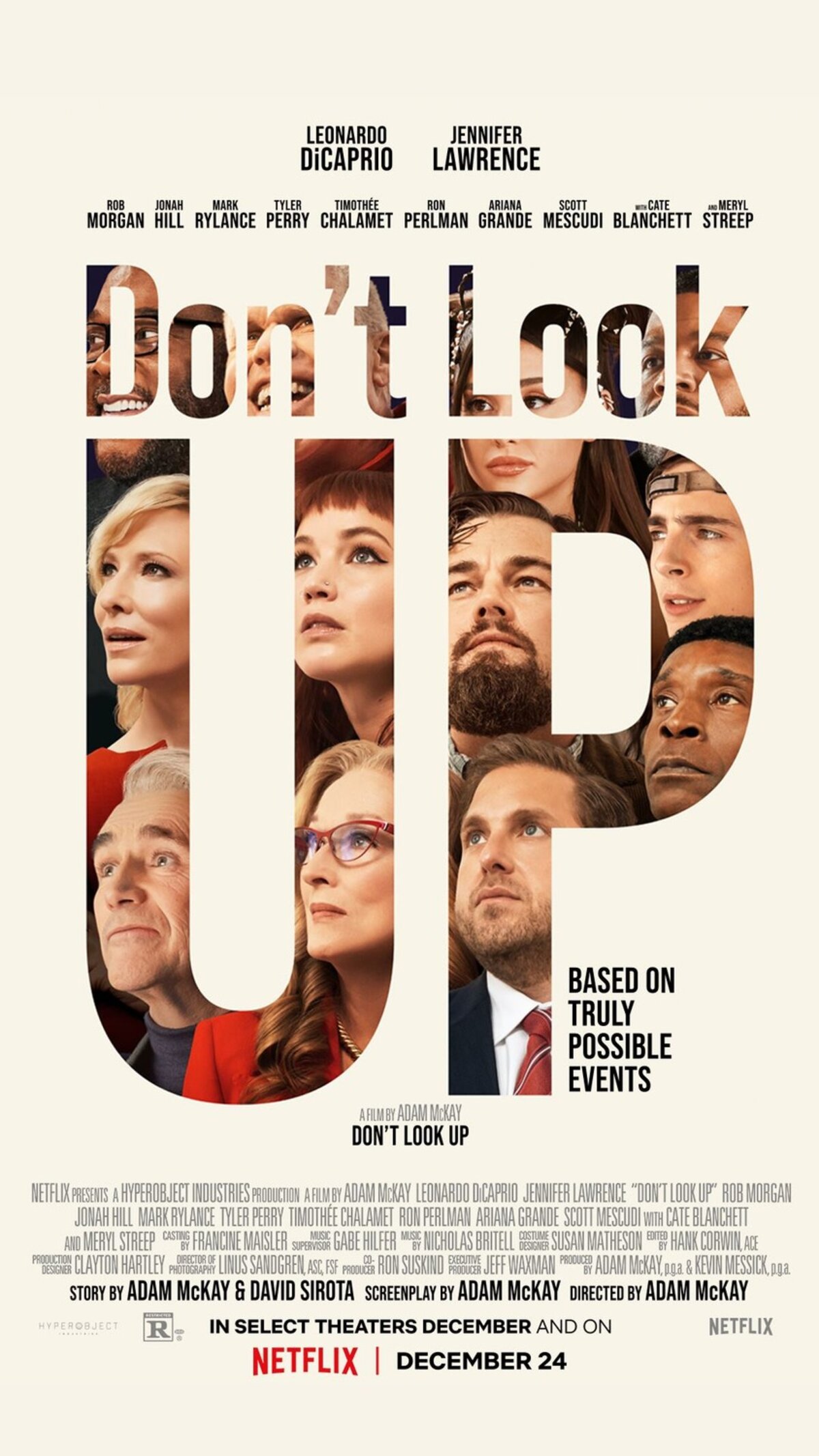

Agrandissement : Illustration 1

L’affaire paraît entendue. Fable grinçante sur une société puérile, inconsciente des dangers qui la menacent, Don’t Look Up (Adam McKay, 2021) cache derrière l’accident cosmique le péril du changement climatique. Comme le répète inlassablement de sa voix mélodieuse le physicien et philosophe des sciences Etienne Klein, il suffirait d’écouter les savants pour que tout aille mieux.

Nos sociétés, c’est certain, filent un mauvais coton. Quand on a le nez dans le guidon de la cécité quotidienne, voir qu’on égratigne les puissants ou qu’on se moque de la dernière incarnation du capitalisme, sous les traits d’un avatar d’Elon Musk (joué par Mark Rylance), ça fait plaisir. C’est bien à ça que sert le cinéma, non?

Moi aussi, j’ai été soulagé de voir pointée du doigt la trumpisation de dirigeants habituellement dépeints en sauveurs de l’humanité. Moi aussi, j’ai bien ri de voir enfin soumis à la caricature le pénible industriel du greenwashing électrifié et partisan de la colonisation de Mars, porté aux nues par les hebdos de la raison bourgeoise.

Mais puisque tout le monde, en levant les yeux, voit l’urgence climatique sous le météore, ne devrait-on pas aussi questionner le choix étrange de recourir à la métaphore? En 2021, pour évoquer le réchauffement, pourquoi faut-il encore parler d’autre chose que du réchauffement?

Certes, les productions culturelles sont coutumières de ces détours qui ont pour fonction de nous mettre en face de ce qui nous échappe. Le souvenir de l’extinction des dinosaures devrait nous servir de leçon. Look up! Regardez en l’air, que diable! Et l’on peut constater à ses multiples reprises le succès de ce slogan si simple.

Peut-être un peu trop. Contrairement à la leçon du film, depuis deux ans, la gestion du SARS-CoV-2 s’effectue bel et bien l’oeil fixé sur les indicateurs épidémiologiques. Trump lui-même a été déchu en grande partie en raison de son traitement chaotique de la pandémie.

Pourtant, malgré nos connaissances biologiques et de belles réussites thérapeutiques, comme la mise au point ultra-rapide de vaccins, la découverte au jour le jour des effets d’un nouveau virus place la science face à ses limites. Les gouvernements ont beau tenir le plus grand compte de l’avis les spécialistes, celui-ci n’est pas unanime, se modifie en fonction des observations, et peut même s’avérer inefficace. N’en déplaise à Etienne Klein, le Covid n’a pas fini de nous surprendre.

C’est le premier problème de Don’t Look Up, qui ne nous parle pas tant de la science ni de son fonctionnement réel, mais plutôt de l’autorité rêvée d’une science de bande dessinée, qui aurait toujours toutes les bonnes réponses. Dans le film, la doctorante et le professeur sont moins des savants que des lanceurs d’alerte. Et le fait qu’il nous paraît tout à fait normal qu’ils se retrouvent l’instant d’après dans le Bureau ovale face à la présidente des Etats-Unis est un héritage des films catastrophe, sans le moindre rapport avec le cheminement laborieux de la production du consensus scientifique.

Une science de cinéma est ce qui répond logiquement à une catastrophe de cinéma. Le choix le plus discutable du film est celui d’avoir retenu le modèle par excellence de la gestion de catastrophe à Hollywood – le péril inéluctable et pour ainsi dire biblique du météore géocroiseur. Armageddon (Michael Bay, 1998) ou Deep Impact (Mimi Leder, 1998) ont exploré les variantes d’un cataclysme qui présente la caractéristique de placer les Etats-Unis en position d’unique recours, à travers l’instrument pacifique d’une science qui étend généreusement ses bénéfices à toute l’humanité, tout en restant sous le contrôle de l’administration US: la NASA.

Cet héritage de la guerre froide, mémoire des succès les plus spectaculaires de l’ingénierie du XXe siècle, affronte désormais la concurrence imprévue de milliardaires imprégnés des images de la conquête spatiale. Ce sont aujourd’hui les fusées d’Elon Musk qui servent à rejoindre l’ISS, et l’on peut voir comme une sorte de règlement de comptes interne à l’histoire de la culture américaine le sort que réserve Don’t Look Up à ce passager clandestin d’une histoire prestigieuse.

Mais le dérèglement climatique n’est pas une catastrophe naturelle, ni un événement ponctuel dont la progression peut se mesurer avec l’assurance de la mécanique céleste, encore moins une menace susceptible d’être réglée dans un bureau par quelques puissants sûrs de leur bon droit, en dehors de tout débat démocratique. Comme le rappelle l’ouvrage récent Criminels climatiques, du journaliste Mickaël Correia (La Découverte, 2022), qui décrit les stratégies des trois plus grandes entreprises émettrices de gaz à effet de serre, le réchauffement a des causes très humaines. Ses principaux responsables ne sont pas des ennemis lointains, mais comptent parmi les acteurs les mieux intégrés au système économique de nos démocraties.

C’est la raison pour laquelle il est peu pertinent de réduire la réception du défi climatique à un drame de la croyance. Si les responsables politiques opposent une telle résistance à l’idée d’évolutions radicales, ce n’est pas – à quelques exceptions près – parce qu’ils ne croient pas à la montée des températures, mais pour préserver les conditions de la croissance, indispensable moteur de l’économie.

La caricature d’un débat public empoisonné par le déni que propose Don’t Look Up est conforme à l’idée reçue qui veut que la menace d’une calamité provoque la panique des populations. Celle-ci aurait mérité d’être mieux thématisée dans le scénario, car le film qui nous invite à regarder la vérité en face …regarde lui-même ailleurs. Le choix de la métaphore cosmique est celui de la prudence, pour éviter de froisser les producteurs ou le public. Ne pas parler du réchauffement est donc bien une façon d’avouer que le sujet fait peur.

Il n’est pas certain que cette manière d’aborder le problème soit la plus convaincante. La crainte que suscite la perspective du changement climatique résulte à la fois de l’ampleur multidimensionnelle du phénomène et de l’étendue des efforts qui s’imposent pour en modifier le cours. Plutôt que de se moquer de la bêtise supposée de nos contemporains, se confronter à cette peur constitue, de l’avis même de la lanceuse d’alerte Greta Thunberg, la première étape sur le chemin de la résilience.

La réponse autoritaire qui a jusqu’à présent accompagné la crise du Covid montre l’impasse d’une gestion dictée par l’urgence. Plutôt que de s’en remettre à un hypothétique gouvernement des savants, le défi climatique suggère au contraire de revenir à une pratique plus effective de la démocratie. C'est bien le constat de l’inaction qui a conduit les mouvements militants à devancer les gouvernements, à nourrir le débat public et à imposer des changements par des évolutions de comportements.

Les productions culturelles ont un rôle crucial à jouer dans cette mise à l’agenda. Ce que montre le pas de côté de Don’t Look Up, c’est qu'on n'en est encore qu'au tout début du processus. Pour envisager le réchauffement, il va bien falloir inventer les récits appropriés, affronter les caractères spécifiques, les échelles temporelles et la complexité des effets engagés par cette nouvelle histoire. Franchement, on n’attend que ça.