Au cours de leur rétention qui peut durer jusqu'à 90 jours, les retenus administratifs voient leur mesure de rétention automatiquement contrôlée par le juge de la liberté et de la détention (JLD) quatre fois lors des demandes de prolongation de la mesure par les préfectures, qui dans leurs requêtes, doivent fournir toutes les pièces utiles au contrôle de la rétention par le juge à peine d'irrecevabilité et donc de remise en liberté du retenu si la requête est hors délai (article R 743-2 du CESEDA).

L'une de ces pièces utiles est le registre prévu par la loi, à l'article L 744-2 du CESEDA :

« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention [...] .»

Ce registre doit être fourni à l'appui de la requête en prolongation de la rétention du Préfet, et il devrait normalement contenir des informations sur les conditions du placement ou du maintien en rétention, c'est à dire un rapport individualisé sur l'exercice effectif ou non des droits ouverts à tous les retenus, comme l'accès à un médecin, un avocat, les visites reçues par des amis ou des membres de la famille.

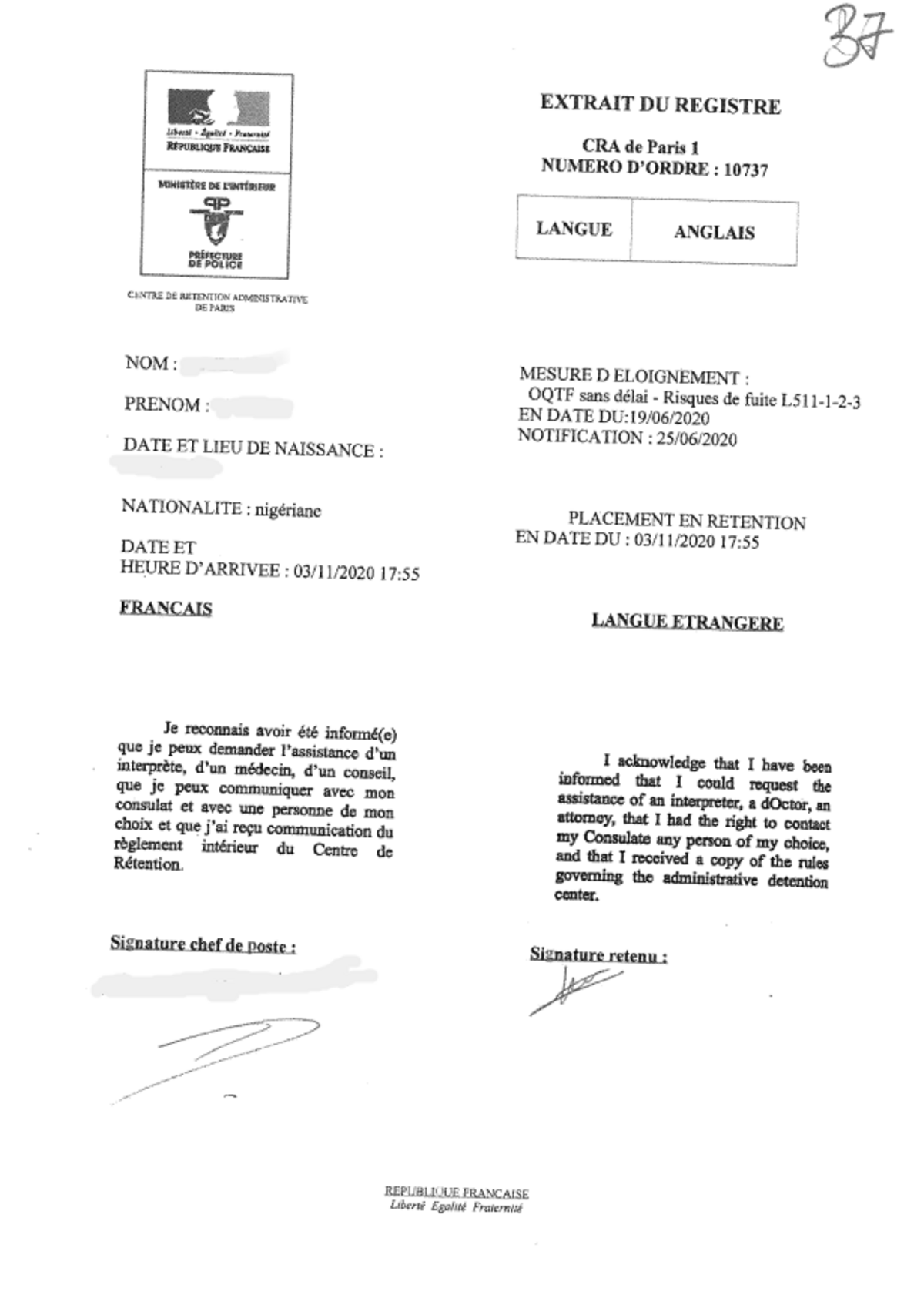

Voilà à quoi ressemblait un registre il y a encore un peu plus d'un an :

Agrandissement : Illustration 1

La simple signature du retenu à l'entrée au CRA, en dessous d'un texte standard sur ses droits, traduit dans une langue qu'il comprend, suffisait aux juges pour contrôler les conditions du placement ou du maintien en rétention du retenu. Ce registre valait pour les 90 jours que pouvait durer la mesure.

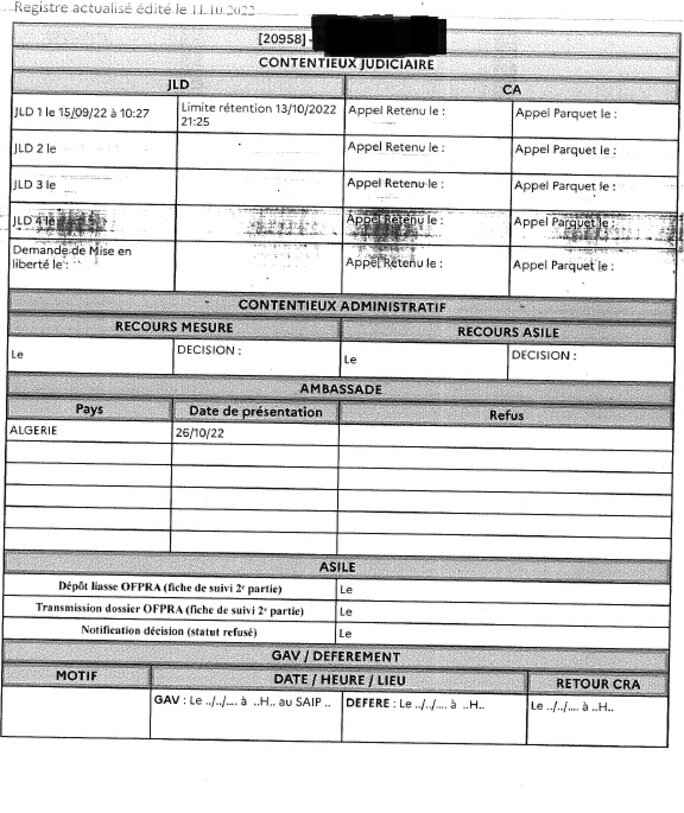

Devant l'insistance des avocats et des remises en liberté sur ce chef, il a été jugé que ce registre devait être "actualisé'" pour chaque requête du préfet en prolongation de retenus administratifs. Un registre ressemble désormais à ça :

Agrandissement : Illustration 2

Ce registre actualisé ne comporte donc que des mentions procédurales sur les dates limites avant prolongation et les décisions des JLD et des appels, sur les éventuels recours administratif ou demande d'asile, sur les gardes à vues qui peuvent avoir lieu à la suite de refus d'embarquer.

Aucune mention sur les conditions du maintien en rétention comme l'exige pourtant la loi, aucune précision par exemple sur le fait que le retenu a vu ou non un médecin, a pu recevoir des membres de sa famille ou des amis. Ce laconisme aboutit à ce que toutes les plaintes des retenus devant le juge concernant les violations de leur droit ne reposent que sur des éléments déclaratifs et qu'ils ne permettent donc pas au juge de les retenir pour prononcer une remise en liberté.

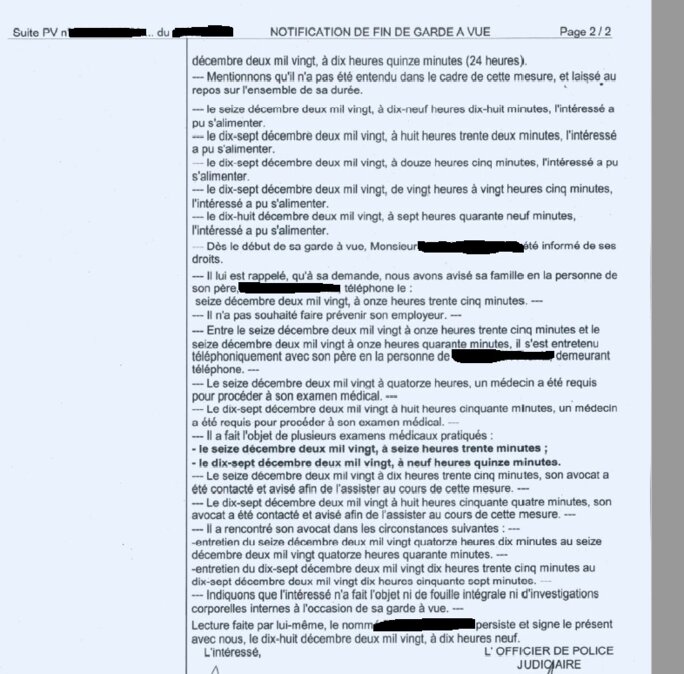

La rétention est une mesure privative de liberté, et ceux qui en font l'objet ne doivent pas avoir moins de droit que par exemple, les gardés à vue. A la fin d'une garde à vue, il est dressé un procès-verbal qui récapitule l'exercice effectif des droits du gardé à vue, à quelle heure et pendant combien de temps il a vu le médecin, son avocat, sa possibilité d'appeler et/ou de faire prévenir un proche, jusqu'aux heures auxquelles il a été nourri.

Agrandissement : Illustration 3

Ce procès-verbal fait foi et si le gardé à vue se plaint qu'il n'a pas pu voir son avocat et que ce PV ne mentionne rien, alors la garde à vue est annulée. En matière de rétention administrative, rien de tout cela , nous sommes censés croire que tout se passe bien au CRA et que le juge n'a pas à contrôler l'exercice effectif des droits, synonyme pourtant incontestable des "conditions du maintien en rétention" du texte légal.

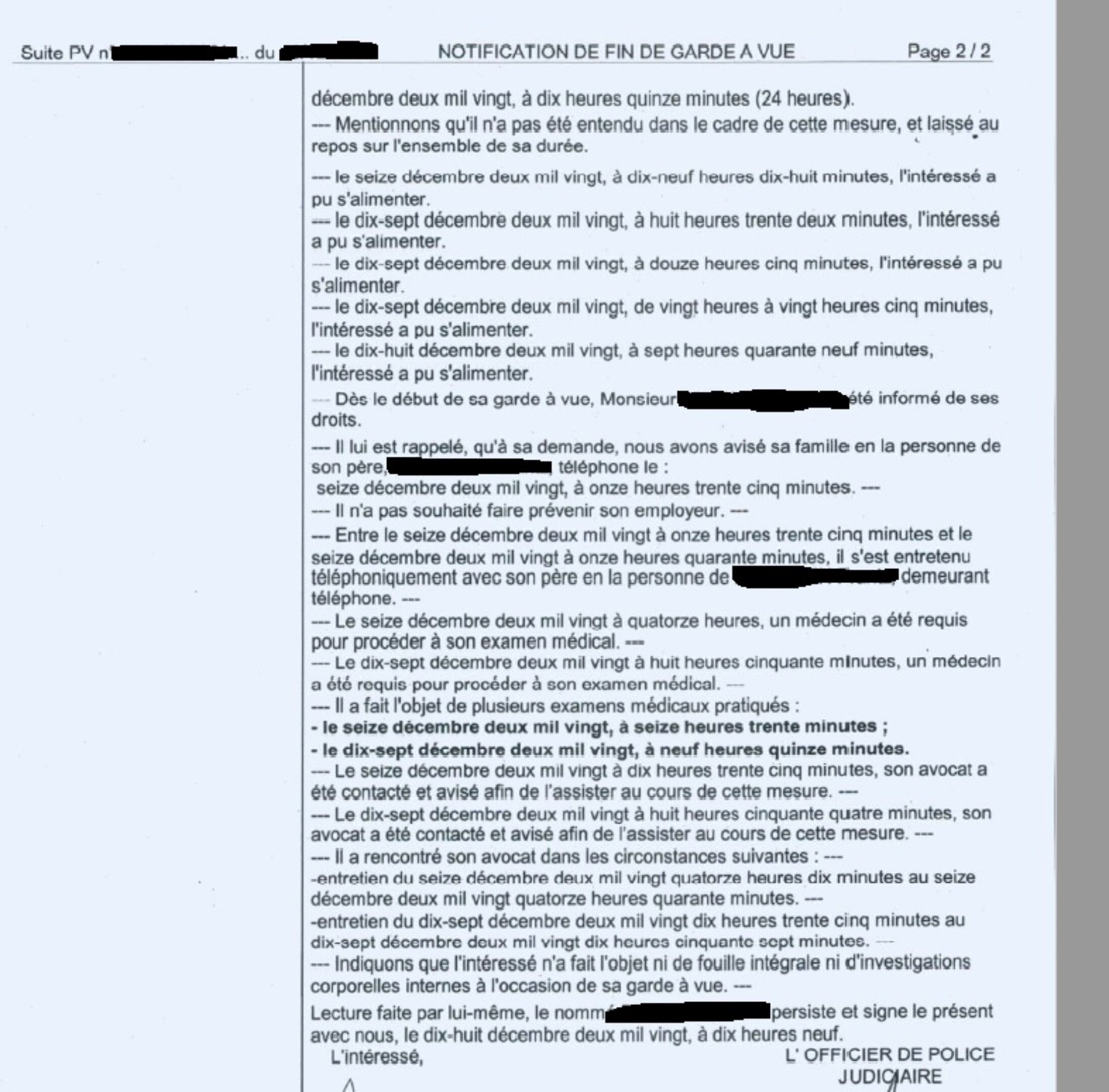

Donnons alors la parole à un JLD parisien, pris au hasard parmi les milliers d'ordonnances de prolongation qui sont décidées chaque année par cette juridiction. Voilà comment à mon sens, les JLD refusent d'assumer leur rôle de gardiens des libertés, en interprétant très librement le mot "conditions" et en ajoutant à la loi des précisions "sur la situation administrative et judiciaire de l'intéressé" qui n'existent pas dans le texte :

Agrandissement : Illustration 4

Si le registre ne devait comporter que les seuls éléments concernant la situation administrative et judiciaire de l'intéressé, pourquoi alors faire figurer dans le registre initial de placement la mention selon laquelle le retenu a bien été informé de ses droits au centre de rétention, dont la possibilité de voir médecin et avocat?

Il est pour toute personne particulièrement désagréable de s'entendre dire qu'elle a formellement des droits, et de constater dans la réalité qu'ils n'existent pas et surtout, qu'aucune autorité ne veille à leur bonne application, ou ne sanctionne réellement leur violation. Spécialement pour une personne exilée à qui il ne reste bien souvent que ses droits inaliénables. L'on objectera peut être que forcer les policiers des CRA à tenir un registre précis des conditions individuelles de rétention prendrait trop de temps, coûterait trop d'argent, dans un contexte budgétaire contraint . Oui chacun le sait; l'Etat de droit coûte plus cher que l'Etat sans droit. Mais chacun de nous l'a appris et le croit, il rapporte tellement plus.