Billet original : Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?

Les Juifs donc se querellent entre eux en disant : « Comment peut-il, celui-là, nous donner sa chair à manger ? »

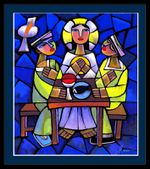

Jésus leur dit donc : « Amen, amen, je vous dis : si vous ne mangez la chair du fils de l'homme et ne buvez son sang vous n'avez pas de vie en vous. Qui consomme ma chair, et boit mon sang, a vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vrai aliment, et mon sang est vraie boisson. Qui consomme ma chair, et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père, le vivant, m'a envoyé et comme moi, je vis par le Père, ainsi qui me consomme, celui-là aussi vivra par moi. Tel est le pain descendu du ciel : non pas comme ont mangé les pères, et ils sont morts. Qui consomme ce pain vivra pour l'éternité. »

Il dit ces choses dans une synagogue, en enseignant, à Capharnaüm.

Jean 6, 52-59

Et voici ce que nous pouvons considérer comme le bouquet final du discours sur le pain de vie. On nous précise à la suite que tout ceci aurait été dit dans une synagogue, ce qui est surprenant, parce qu'il n'en avait pas été question au début de l'épisode. Les tenants d'une lecture biographique littérale des évangiles diront que le 'détail' n'avait simplement pas été précisé auparavant, mais c'est peu crédible. Le plus vraisemblable est que cet ajout provient de la même main qui a jugé bon aussi d'introduire un autre élément qui arrive ici on ne sait d'où : le sang. En quatre petites incises — "et ne buvez son sang", "et boit mon sang", "et mon sang est vraie boisson", "et boit mon sang" —, un des derniers rédacteurs de l'évangile a effectivement voulu rendre le discours sur le pain de vie compatible avec le rite eucharistique, qui était devenu central et constitutif du courant paulinien/lucanien, alors que la communauté johannique, de son côté, ne le pratiquait pas. La mention de la synagogue vient alors pour donner une dimension institutionnelle au discours, renforcer la solennité des paroles, pour justifier la signification que lui ont donnée les chrétiens par la suite.

Il faut relire le texte en sautant les quatre incises sur le sang, pour se rendre compte qu'il fonctionne aussi bien sans, et même mieux, puisque les trois dernières phrases reviennent au seul thème du pain. Il est important de prendre conscience que le texte devient ainsi plus fluide, plus cohérent, parce que nous allons avoir, à partir de là, à interroger encore une autre notion, introduite dans le passage d'aujourd'hui, qui va dans le même sens d'harmoniser le discours sur le pain de vie avec la pratique institutionnelle de l'eucharistie, et qui pourrait donc provenir du même rédacteur final. Il s'agit maintenant du premier terme : "manger sa chair". Il est évident que le thème de Jésus vrai pain de vie sous-entend plus ou moins la notion de le consommer ! mais le thème développé par l'évangéliste allait-il à l'origine jusqu'à cette expression de "manger sa chair" ? Que Jésus soit nourriture peut être entendu au même sens que son affirmation, au cours de la tentation au désert, que "l'homme ne se nourrit pas seulement de pain" ! Un peu plus tôt dans le discours, Jésus avait d'ailleurs dit ceci : "Moi, je suis le pain de la vie. Qui vient à moi n'aura plus jamais faim." On voit qu'il n'était alors absolument pas question de "manger sa chair"...

En y regardant de plus près, on s'aperçoit que cette expression "manger la chair" de Jésus n'apparaît que dans notre passage d'aujourd'hui, et que ce n'est même pas Jésus qui l'a utilisée le premier. Hier, en effet, nous avions terminé sur cette phrase : "Le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde", qui est simplement une allusion à son sacrifice sur la croix. Et ce sont les juifs, aujourd'hui, qui interprètent : "Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?" Or, nous allons avoir bientôt d'autres passages qui nous décrivent des quiproquos semblables, dans l'évangile de Jean. Quand Jésus annonce que "là où il s'en va, ils ne pourront le suivre", les juifs se demandent, la première fois, s'il a l'intention de partir dans la diaspora, et, la seconde, s'il pense à se suicider. À chaque fois, Jean utilise les juifs pour exprimer une compréhension erronée et terre à terre d'une affirmation spirituelle de Jésus ! Pourquoi en serait-il différemment ici ? On peut donc en conclure, raisonnablement, que le discours originel (pas de Jésus, bien sûr, mais des rédacteurs précédents de l'évangile) sur le pain de vie ne parlait pas de "manger la chair" de Jésus, mais simplement de se nourrir de lui, au sens symbolique de l'écouter et de le suivre.

Ainsi remis à neuf, débarrassé de toutes ces scories qui l'encombraient, le texte peut alors laisser apparaître dans toute sa limpidité la théologie johannique : "comme moi je vis par le Père, celui qui me consomme vivra par moi". Si on se rappelle que, lors de l'épisode de la samaritaine, Jésus avait dit aux disciples : "ce qui me nourrit, c'est de faire la volonté du Père", on voit apparaître en toute clarté cette théologie à deux étages qu'on retrouve partout dans l'évangile de Jean, qui veut nous placer dans un modèle où sont mis en parallèle, d'une part la relation Père/Jésus, et d'autre part la relation Jésus/nous. Je ne vais pas redire tout le mal que je pense de ce modèle, où Jésus vient prendre la place du Père... mieux vaut essayer de comprendre pourquoi la communauté johannique l'a développé. Et, au départ, il y a certainement un héritage de cette même conception de la sainteté de Dieu qui a voulu que le nom YHWH ne soit jamais prononcé. C'est une sorte de tabou qui est ainsi placé sur lui. Mais comme Jésus avait justement voulu briser ce tabou, la communauté johannique a répondu au défi en divinisant Jésus. Ainsi, à la fois elle respectait le tabou avec YHWH devenu le Père de Jésus, et, à la fois, elle se construisait un Dieu, ou quasi-dieu, avec lequel elle pouvait avoir cette relation de proximité que Jésus manifestait, quant à lui, avec le Père.