chapitre II

IRAN

En règle générale, les régimes les plus laïcs du Moyen-Orient sont aussi ceux qui se sont montrés le plus indépendants vis-à-vis des Etats-Unis. Plus un régime est allié de Washington, plus il est islamique. L’Égypte de Nasser, l’Irak républicain, le mouvement national palestinien, l’Algérie d’après l’indépendance, la république du Yémen du sud, la Syrie baasiste : tous ces pays ont choisi une trajectoire indépendante des Etats-Unis. Aucun d’eux ne s’est proclamé État Islamique et ils sont nombreux à avoir réprimés chez eux les mouvements islamiques. En revanche, les gouvernements dépendants des Etats-Unis ont toujours revendiqué une identité islamique, qu’ils soient gouvernés par un monarque affirmant descendre du prophète, comme en Jordanie, au Yémen du nord ou au Maroc, ou prétendant au rôle particulier de protecteur de la foi, comme dans le cas de l’Arabie Saoudite. Quand d’autres pays se sont rapprochés des Etats-Unis, l’Égypte de Sadate dans les années soixante dix, le Pakistan de Zia ul-Haq dans les années quatre vingt, leur rhétorique politique et leur mode de légitimation se sont faits ouvertement plus islamiques [...] Les Etats-Unis dépendent du soutien de régimes politiques conservateurs, et ceux-ci tendent à s’appuyer sur la religion pour légitimer leur pouvoir [...] L’Iran fait exception à cette règle.

Timothy Mitchell, Carbon Democracy, le pouvoir politique à l’ère du pétrole, 2011

Récemment un lecteur demandait à un journal moscovite bolchevik : « Peut-on encore parler d'encerclement capitaliste alors que nous contrôlons un tiers du globe ? ». A quoi les rédacteurs répondirent : « l'encerclement capitaliste est un concept politique. Le camarade Staline a déclaré qu'il ne devait pas être confondu avec une notion géographique [...] La simple existence d'un pays non communiste constitue une menace pour le communisme».

Dwight Mac Donald, Le plus grand ennemi c'est Moscou, 1953

La découverte du pétrole

Les remontées à la surface d' "huile de pierre" en Mésopotamie sont connus depuis l'antiquité. Le naphte suinte des rochers. Dans L'Épopée de Gilgamesh, l'un des plus vieux écrits littéraires de l'humanité datant du XVIIIème ou XVIIèmesiècle avant Jésus Christ, retrouvé en Mésopotamie (Irak actuelle) Uta-Napishtim personnage qui inspirera plus tard le Noé de la bible, utilise du bitume pour calfeutrer son bateau.

Avant l’invention du raffinage et donc l’essor de son utilisation pour les moteurs à combustion, le pétrole était surtout utilisé comme combustible d'éclairage. On se contentait pour cela de ramasser l’affleurant en surface. L'intérêt de la distillation pour le pétrole brut, qui permet de produire en masse du pétrole lampant, c’est à dire du pétrole pour un usage combustible domestique (comme l’éclairage), est constaté en 1856 simultanément aux États-Unis et en Roumanie. La toute première raffinerie est construite à Ploiesti « la capitale du pétrole roumain » au nord de Bucarest en 1857. Le premier puits est foré en Allemagne en 1859 et la même année en Pennsylvanie. Les chimistes découvrent alors d'autres produits de la distillation - lubrifiants, goudrons, solvants (dont l'essence) - mais l’essentiel de l’utilisation sert à l’éclairage, jusqu'à l'invention de l'ampoule en 1878.

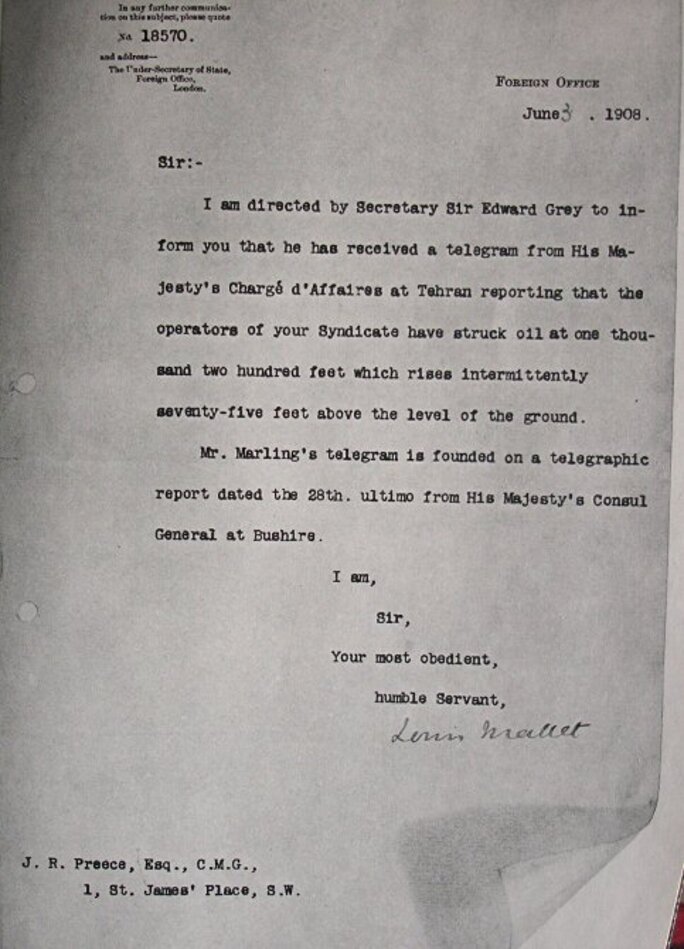

L’histoire du pétrole iranien commence en 1901, lorsqu’un ambitieux et fortuné investisseur anglais, chercheur d'or en Australie William Knox d'Arcy, obtient du grand Vizir de Téhéran et de l'administration Qadjar des droits de prospection sur un territoire deux fois plus grand que le Texas. Pour l'Angleterre, cet accord est aussi une victoire dans le grand jeu1qui l'oppose à la Russie pour le contrôle de l'Asie centrale. Après sept années de prospection, le pétrole jaillit enfin dans le sud du pays à Masjid e-Soleyman près du golfe Persique. L'année suivante, en 1909 est créée l'Anglo Persian Oil Company. Le pétrole anglais puisé en Perse sera commercialisé à partir de 1916 par la compagnie qui allait devenir plus tard British Petroleum2. Le Moyen-Orient par l'intermédiaire de l'Iran venait de faire son apparition sur l'échiquier mondial.

Agrandissement : Illustration 2

Dans les mois qui suivirent la découverte on amena de l'acier pour construire un oléoduc pour rattacher le champ à la côte, on planifia une ligne téléphonique, on confia à une entreprise le stockage et le transport. L'administration anglaise envoie alors l'officier de l'armée des Indes Arnold Wilson à la tête d'une force de vingt cavaliers indiens pour protéger les puits. Le brut persan contenait une forte quantité de sulfure ce qui empêchait son utilisation sous forme de kérosène pour l'éclairage. Comme il y avait peu de moteurs à alimenter dans la région d'Arcy eu l'idée de le vendre à la marine anglaise. Il édita une brochure afin d'attirer les investisseurs dans laquelle on pouvait lire que le pétrole allait servir aux bateaux la Royal Navy. Ce que cette dernière démentie. En fait les anglais avait à l'époque d'autres sources comme l'Égypte et le Mexique. La compagnie mit trois ans à construire un modeste oléoduc de 225 kilomètres allant jusqu'à Abadan, la plus grande raffinerie du monde. En fait la découverte du pétrole perse et l'installation des anglais ne répondaient pas à des besoins. Il ne s'agissait pas d'exploiter le pétrole, mais de contrôler la région et d'en retarder l'exploitation. Il s'agissait d'organiser la rareté. Qui plus est, le gros de la production de l'époque est réalisé à Bakou. Occuper la Perse, c'était empêcher les Russes d'exporter vers l'Asie. Si d'Arcy reçu donc l'aide des impérialistes anglais d'Indes, c'était dans l'optique de bloquer les russes.

En 1911, Winston Churchill alors premier Lord de l'Amirauté, veut faire passer la flotte de la Royal Navy du charbon au pétrole, copiant ainsi les américains ayant procédés à ce changement de carburant un an plus tôt. La raison est simple, le pétrole est plus dense en énergie « il confère aux navires un plus grand rayon d’action, une vitesse plus élevée ; il économise place et main d’œuvre ; fluide, le pétrole se charge plus vite3 ». Mais si le gain énergétique est certain, ce transfert reste un pari osé. Les USA disposent de réserve de brut sur leur territoire4. La transition britannique elle, ferait reposer la puissance marine non plus sur des mines de charbons en Grande-Bretagne mais sur des puits situés à dix mile kilomètres de là. L’autre raison, au delà de la stratégie militaire, c’est qu’en 1913 la Grande-Bretagne atteint son pic production de charbon, l’équivalent du peak oil, mais pour le charbon. Désormais la production ne pourra que décroître. Le destin de l'Angleterre est alors lié à celui de l'Iran. Fort de ce constat, Churchill défend en 1914, un projet visant à faire acquérir à l’État 51% des parts de l'Anglo Iranian Oil Company. Churcill qui dénonçait les trusts étrangers et les monopoles crée la première compagnie pétrolière nationale. Quelques mois après, l'Allemagne déclare la guerre. La première guerre mondiale confirmera l’importance stratégique de ce choix5.

Agrandissement : Illustration 3

Ce passage d'une énergie à une autre à aussi une autre explication. En 1910 et 1911, alors que Churchill était ministre de l'intérieur, il doit faire face à un grève de mineurs dans le sud du Pays de Galles. Ces derniers, réclamant l'instauration d'un salaire minimum, menèrent la lus grande grève que connue la Grande-Bretagne, pendant 4 ans, la Grande Fièvre. Churchill, apeuré par le pouvoir accru des syndicats mata la révolte en utilisant l'armée, ce qui était interdit. Quand Churchill passa ensuite à l'Amirauté, les grèves et la pénurie de charbon menaçait le secteur dont il était en charge et qui ne pouvait se permettre de manquer de carburant : l'armée. Le passage du charbon au pétrole n'est donc pas qu'un choix technique. Il permettait aussi de contourner le pouvoir accru des ouvriers.

Le déclins des Kadjar, qui régnèrent près de deux siècles sur la Perse accompagne l'ascension des Pahlavi. En 1921 une révolution de palais sur fond d'anarchie générale et sous l'oeil bienveillant des britanniques qui ont financé et orchestré le putsch. En 1935 à la fête du Norouz, le nouvel an zoroastrien, le pays change de nom. Iran, terre des aryens. Face à l'impérialisme européen, l'empereur réinvente le passé. Et même de concert la modernisation du pays. L'usine contre la campagne, l'école contre le tchador, le chemin de fer contre le coran. Le port du voile est interdit en 1936. A l'instar du Kémalisme (le Shah étant un grand admirateur d’Atatürk) il veut éliminer l'islam d'Iran. Mais le réformateur devient tyran.

La montée des revendications nationalistes

Comme on le sait maintenant, l’effort de guerre puis la reconstruction sont toujours des moments fort pour la production industrielle. Celle-ci se développe dans l’urgence et amorce des transitions qui modifient les sociétés en temps de paix. Il suffit de penser à la façon dont la recherche en chimie militaire allait être réutilisée ensuite en chimie civile avec l’invention des engrais et des pesticides.

Côté combustible, la deuxième guerre mondiale allait confirmer l’importance stratégique du pétrole. Le soldat de 39/45 consomme 228 fois plus de pétrole que celui de 14/18. Avant la seconde guerre mondiale, le Shah Reza Pahlavi est admiratif d’Hitler et de la façon qu’il a de redresser l’Allemagne. Les échanges militaires et industriels sont nombreux entre les deux pays.

Pour comprendre l'influence du nazisme au Moyen-Orient, il faut reprendre le fil historique6. Les arabes se considèrent victimes des accords signés après la première guerre mondiale (Accords de Paris) et la façon dont l'Allemagne brisait les « chaînes de Versailles » ne pouvait que les rapprocher de ce pays, qui plus, n'était pas, contrairement à la France et l'Angleterre, une grande puissance colonialiste. En Irak comme en Iran, plus la guerre se rapprochait et plus on célébrait l'ascension d'Hitler. En 1941 l'ambassadeur nazi en Iran explique que de plus en plus de religieux faisaient d'Hitler le douzième Imam envoyé sur terre par dieu. En assimilant le combat de Mahommet contre les juifs à celui de Hitler, et en associant les britanniques aux juifs, l'ambassadeur espéra créer une propagande anti anglaise efficace. Mein Kampf est traduit en arabe, purgé de ses passages racistes anti arabe.

Quand en 1941, le Shah refuse d'expulser des milliers d'allemands auxquels il a donné des postes clés dans l'administration, Londres et Moscou l’accusant de progermanisme, se servent du prétexte pour envahir l'Iran. L’objectif est de sécuriser les réserves de brut, est d’assurer à l’URSS un ravitaillement dans sa lutte sur le front de l’Est. Les troupes de Staline, réquisitionnant dans le nord du pays la production agricole, provoquant d'immenses famines. Forcé à l'exil, le Shah s'éteindra en 1944 en Afrique du Sud. A sa place, Churchill installe son fils Mohammed Reza Pahlavi le dernier Shah d'Iran, qui sera détrôné en 1979 par la révolution islamique.

Après la seconde guerre mondiale vient le temps des indépendance. Autant la constitution de ces Empires coloniaux remontant au début du XVème siècle est longue, autant leur dissolution est rapide : une trentaine d’années. Après l'indépendance de l'Inde en 1947, l’Empire britannique s'agrippe d'autant plus à l’Iran, que la compagnie pétrolière détenu à 51% par l'état, est la première source de revenu de la couronne Britannique en dehors de la Grande-Bretagne. Défendre ce bien était d'autant plus vital, que les américains fraîchement arrivé dans la région commencèrent à étendre leur influence (certes avec trente ans de retard sur les anglais) en Irak, au Koweït, à Bahreïn et surtout en Arabie Saoudite, leur pièce maitresse. Seul les champs de l'ancienne Perse demeuraient sous le contrôle exclusif des anglais.

La promesse faite par Churchill à la conférence des alliés7 de Téhéran en 1943 de rétablir la souveraineté de l'Iran après la guerre ne suffit pas à calmer les revendications nationalistes. Ces derniers redoublent de virulence contre le Shah qu'ils jugent à la solde des anglais. Alors quand en 1950 quand l’Arabie Saoudite, deux ans après le Venezuela, négocie le système “fifty/fifty“ (un partage équitable des recettes entre les compagnies pétrolières étrangères et le gouvernement local) les nationalistes n'entendent pas laisser la mainmise du pétrole persan au anglais. D'autant plus que le scandale commençait à s'ébruiter : l'Anglo Iranian Oil Company qui régnait sur les plus grandes réserves de brut et géré la plus grande raffinerie du monde (Abadan) fraudait le gouvernement. Les falsifications de chiffres afin d'éviter les taxe était commune et les anglais empoché deux fois plus d'argents que les iraniens.

Les négociations s'annoncent tendues, d'autant plus que l'Anglo Iranian Oil Company n'a pas l'intention de se montrer accommodante. Mohammad Mossadegh, député nationaliste, opposant au Shah et à ses parrains britanniques pousse afin d'obtenir la nationalisation totale. Le 3 mars 1951 le premier ministre du monarque annonce qu'il est impossible de revenir sur les concessions accordées à l'AIOC en 1901 et qui l’étaient pour soixante ans, et donc de nationaliser. Quelques jours plus tard il sera assassiné par le Fadayan-e Islam un groupe fondamentaliste chiite. Le lendemain une manifestation de soutien à l’assassin réunissant le parti communiste, les groupes religieux chiite et les nationalistes du Front National menacent les membres du Masjlis (Parlement) qui ne voteraient pas pour la nationalisation. Elle sera voté à l’unanimité8. Après des semaines de grèves suite au refus du Shah d'appliquer la décision, Mossadegh est élu chef du gouvernement. Churchill revient au pouvoir comme premier ministre. Son histoire politique est liée au pétrole perse. Il était donc inenvisageable pour lui de satisfaire ces revendications nationalistes. Un blocus international est voté. Les anglais amassent soixante dix mille hommes et s'apprêtent à envahir le pays et à prendre possession des puits et des raffineries. Mossadegh en appelle aux Nations-Unies et à la Maison-Blanche, prédisant une troisième guerre mondiale. Truman annonce qu'il ne soutiendra jamais ce coup d'État, que l'ambassadeur américain à Téhéran Henry Grady qualifie de « pure folie ». A l'été 1952 l'idée est abandonnée.

Opération Ajax et destitution de Mossadegh

Mais avec l’arrivée début 1953 à la Maison-Blanche du républicain Eisenhower les choses changent. Partisan d'une politique étrangère plus musclée que Truman, son prédécesseur, il nomme à la tête de la CIA le désormais très controversé Allen Dulles. De 1953 à 1961, en pleine guerre froide, la CIA multipliera les actions secrètes et coups tordus.

L’agence participera à la chute de Jacobo Arbenz, président guatémaltèque démocratiquement élu, afin d'empêcher la mise en place d'une taxe sur les bananes exportées. Dulles étant le principal actionnaire d'une société bananière), l'assassinat de Patrice Lumumba au Congo en 1961, l'opération désastreuse de la baie des cochons contre le régime castriste ou encore le projet “MockingBird“ visant à influencer les médias américains. En Juillet 1953, avec le MI6 les services secrets anglais, la CIA lance l'opération Ajax, approuvée par Churchill et Eisonhower qui vise à renverser Mossadegh par "n'importe quels moyens9". Les services on carte blanche pour « manipuler l’opinion, morceler l’opposition, diviser le camp des partisans de la nationalisation (islamistes, communistes), isoler les nationalistes, accuser le gouvernement de dérive dictatoriale, aggraver la situation économique et financer les grèves10 ».

Officiellement les USA soutiennent Mossadegh, qualifié d'Homme de l'année parle Times. Officieusement, par peur du communisme, ils envisagent de le déstituer. C'est que le Tudeh, le puissant parti communiste iranien, allié de Mossadegh dans la lutte pour la nationalisation, fait peur aux occidentaux. La guerre froide est une guerre d’influence, et les américains craignent que l'Iran tombe tôt ou tard aux mains des russes. En mars 1953 Allen Dulles présent au président un rapport Conséquence d'une mainmise soviétique sur l'Iran. Si l'Iran tombait, les américains craignent un effet domino qui ferait passer les 60 % de réserve de pétrole du monde libre aux soviétiques. Mais le président n'est pas partisan du renversement, il préfère stabiliser Mossadegh et l'éloigner de l'influence communiste. En fait Mossadegh voulait surtout en finir avec les anglais,et si il agitait la menace communiste, c'était surtout pour attirer les américains, dont beaucoup avait de la sympathie pour lui.

Le projet est donc de renverser un premier ministre démocratiquement élu, installer une dictature, pour soustraire le pays à la menace soviétique. Un budget d'un million de dollars est débloqué afin de soudoyer les députés du Majlis. C'est Kermit Roosevelt, agent de la CIA et petit fils du célèbre président qui est à la manœuvre. Et si les américains ne connaissent pas l'Iran, ils disposent d'un sérieux avantage, un budget énorme.

Un de ses émissaire rencontre secrètement le Shah et lui propose de signer deux firmans (décret royal). Le premier propose de destituer Mossadegh, et le deuxième de nommer à sa place un épouvantail choisi par les américains : Fazlollah Zehedi. Ce dernier, incarcéré pour ses sympathies pro-nazis pendant la guerre, ne peut être soupçonné d'être le pantin des occidentaux. Le 4 août, Mossadegh comprenant qu'un complot se trame dans son dos appelle à un referendum afin de dissoudre le Parlement. Mais les résultats de 99,99% le trahissent. Le vote est truqué, et la presse d'opposition soutenue par la CIA va se saisir de l'occasion pour l'attaquer. Roosevelt continu de faire pression sur le Shah en lui déclarant que le fait de ne pas agir pourrait contribuer à faire de l'Iran un pays communiste ou une « deuxième Corée ». La CIA jette de l'huile sur le feu en payant des émeutiers, pour la plupart issu de la pègre, qui défilent dans les rues de Téhéran aux cris de « longue vie au Shah ! » et « mort à Mossadegh ! ».

La tension monte, mais le monarque, réfugié dans sa ville de la mer Caspienne refuse de signer. Roosevelt, va chercher la sœur jumelle du Shah, Ashraf, sur la côte d'Azur. Celle-ci, contre de l'argent et un manteau de vison accepte d'essayer de convaincre son frère de signer les décrets d'une légalité douteuse rédigés par la CIA. Le Shah signe. Maintenant que la voie législative est ouverte il s'agit d'instrumentaliser la rue pour réellement effectuer ce coup d'État. Le 13 août, les journaux de propagande disent que Mossadegh est juif et communiste. La rébellion rallie les forces religieuses. Des émeutiers, recrutés dans une salle de culturisme, se faisant passer pour des communistes du Toudeh profanent des mosquées. Mais une partie des officiers reste fidèle à Mossadegh et le coup d'État échoue. Roosevelt tente alors un ultime coup de poker. Faire croire que l'agitation vient de la gauche, et vise à renverser le souverain. Le Shah, en exil à Rome, à la demande de Roosevelt, explique à la radio qu'il est en fait victime d'un mouvement formenté par Mossadegh. Le lendemain des centaines d'agitateurs prennent la rue. Les religieux envoient des émissaires auprès du guide suprême chiite afin que celui décrète la guerre sainte contre Mossadegh. Mossadegh est destitué. Le seul ministre jamais élu d'Iran, après avoir frôlé l’incarcération, finira sa vie en résidence surveillée. Zahedi, terrifié, terré dans une planque de la CIA, ne veut pas sortir pour « célébrer » son nouveau statut. Un agent américain va jusqu'à l'habiller. Roosevelt lui propose alors un million de dollars supplémentaire. Le nouveau premier ministre entre en activité, et met en œuvre ce que l'on attend de lui : jeter les opposants en prison. Le coup d’État a réussi. Roosevelt est accueilli à la Maison-Blanche en héros. Le shah remonte sur le trône et décrète une loi martiale de trois ans. Avec l'aide de la CIA, il crée la Savak, la police politique du Shah, qui sera les yeux et les oreilles de l'Amérique en Iran contre les russes, et assura le pouvoir du Shah pendant plus de vingt ans. Une génération d'iranien allait grandir sachant que le tyran au pouvoir avait été remis sur le trône artificiellement par les américains.

Le rôle des services secrets américains dans le coup d’état est connu depuis la parution en 1979 des mémoires de Kermit Roosevelt Counter coup - The struggle for the control of Iran. Mais des historiens assurent que le récit “officiel“ surestime les activités subversives de la CIA et du MI6, et le rôle de “pantin de l’occident“ endossé de Zahedi. Le rôle central dans la destitution de Mossadegh reviendrait en fait aux monarchistes et aux religieux. Une réalité dérangeante des deux côtés : la CIA ne serait pas si efficace que cela, et les religieux aurait faciliter la destitution d'un "héros national"11.

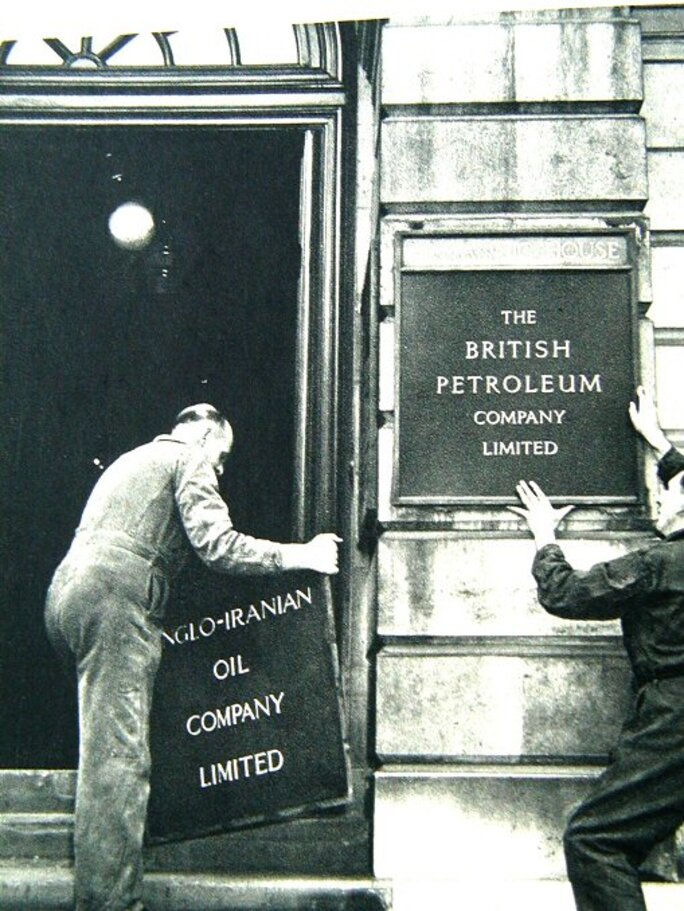

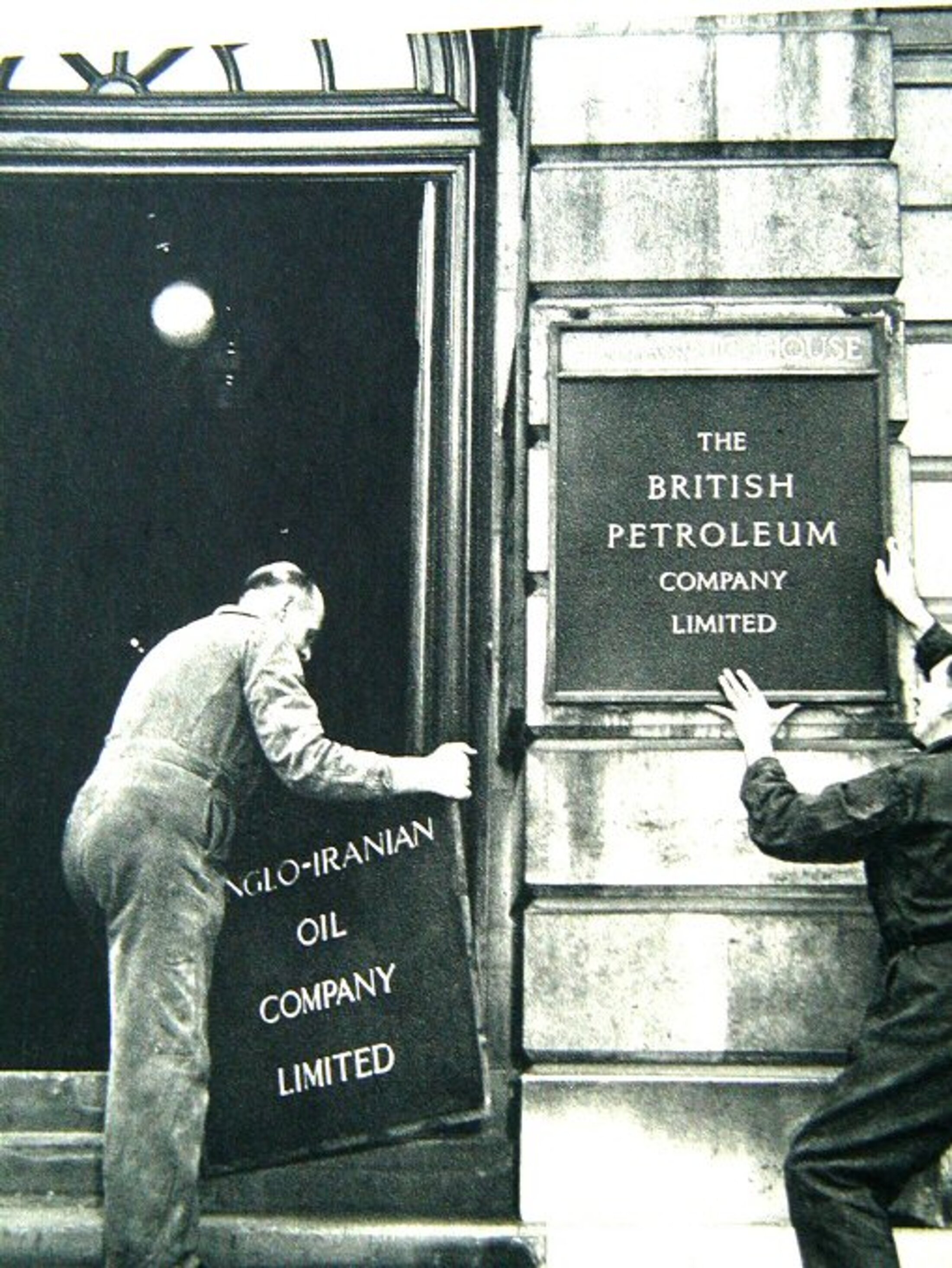

En 1954, les américains renégocient les contrats concernant le pétrole perse. Contrats qui resteront en vigueur jusqu'à la révolution islamique de 1979. C’est désormais un consortium de compagnies pétrolières qui achètera et commercialisera le pétrole iranien. L'Anglo Iranian Oil Company est dissout pour prendre le nom de British Petroleum. Les anglais devront désormais se contenter de 40% des parts. La Royal Dutch Shell (anglo-néerlandais) obtient 14%, et la compagnie française des pétroles (ancêtre de Total) 6%.

Agrandissement : Illustration 4

Pendant un quart de siècle le Shah va devenir le "gendarme du Moyen-Orient", un bastion contre l'expansionnisme soviétique et le gardien d'une des plus grandes réserves pétrolières du monde. En occident, on parlera d'un "autocrate éclairé" plutôt que d'un dictateur, aspirant à la démocratie - mais sans jamais y arriver, d'un "réformateur" soucieux de guider son peuple vers un avenir économique et son pays vers l'industrialisation. Pendant un quart de siècle, l'industrie pétrolière exportera 24 milliards de barils assurant la prospérité économique du pays, et en faisant un des plus développés du Moyen-Orient.

Modernisation du pays et contestation du monarque

En 1960, le Shah lance la Révolution Blanche. Une série de mesure visant à moderniser le pays, tant sur le plan économique, industriel que social. Parmi celle-ci la révolution agraire qui fît perdre au Shah son soutien auprès des grands propriétaires terriens et de la bourgeoisie12. Mais c'est surtout sa politique de laïcisation du régime, dont une des mesures phares fût le droit de vote aux femmes en 1963 qui attisa la colère des religieux. L'agitation au début des années soixante prend forme dans les écoles religieuse. L'ayatollah Khomeiny à la tête du mouvement multiplie les sermons dénonçant les liens du régime iranien avec Israël dont Téhéran est le premier fournisseur de pétrole. Il dénonce la corruption et les lois favorisant la présence sur le sol iranien des troupes américaines et le traitement de faveur dont bénéficient les marines13. Le “gendarme du Moyen-Orient“ bénéficient sur son sol d'équipements militaires américain extrêmement sophistiqués14qui nécessitaient la présence de soldats pour la gestion et l'entretien de ces matériels. En 1964 Khomeiny est expulsé vers la Turquie, puis en Irak dans la ville chiite de Nadjaf où il vivra jusqu'en Octobre 1978. De nouveau contraint à l’exil à cette date par Saddam Hussein sur ordre de l’Iran, il choisit Neauphle-le-chateau en France d'où il recevra la presse internationale et deviendra la coqueluche de quelques intellectuels (Sartre et Foucault) comme chef de file de l'opposition à l'autoritarisme du Shah. De son exil, Khomeiny enregistre des cassettes (le Mossad en estime la production à 60 000 exemplaires) qui se diffuseront dans les bazars de tout le pays. Arrivée en France avec un visa touristique, le mollah villipende le régime. L'opposition française, de Mitterand à Marchais ne troue rien à y redire. L'Iran est allié aux USA, ni Dassault ni Total ne commerce avec elle. La seule industrie française qui y commerce est celle du luxe.

Parallèlement, l'arrivée de Jimmy Carter à la Maison-Blanche Blanche pousse le Shah vers une politique des droits de l'homme en l’obligeant à ouvrir les prisons iraniennes à des observateurs de la Croix-Rouge. C’est à cette occasion que l'opposition islamique réapparaît. En 1978, un article dans le journal d'État Ettelaat, affirme que Khomeyni serait en fait un agent au service des britanniques. En effet, depuis la contestation de la révolution blanche, le Shah sombre dans les théories du complot, voyant dans son opposition rouge (les communistes du Tudeh) et noir (le clergé chiite) une alliance financé par les occidentaux et les compagnie pétrolières en vu de faire échouer ses réformes de modernisation. L’article injurieux provoque une manifestation de 10 000 élèves de l’école de théologie de Qom (où Khomeyni à lui même fait ses études). Nombre d’entre eux meurent sous les balles de la police. Ce bain de sang donne le coup d’envoi de l’insurrection. La commémoration des martyrs se transforme en soulèvement.

Bien que l’Iran soit un des pays les plus développés du Moyen-Orient, l’énorme inflation générée par le boom pétrolier des années soixante dix creuse les inégalités entre les classes sociales. La tension sociale est à son comble mais les occidentaux ne voient rien venir. A l’époque le pays est le deuxième plus gros producteur membre de l’OPEP derrière l’Arabie Saoudite, le quatrième au niveau mondial. Les services secrets français du SDECE sont les seuls à prendre le pouls de la société persane. N'ayant pas participé au renversement de Mossadegh en 1953, ils sont moins dépendants que le MI6 et la CIA (qui compte seulement quatre agents sur place) de la SAVAK, la police politique du Shah qui intoxique ses parrains anglo-saxons sur le poids réel des opposants au régime15. Le MI6 ayant conclu un accord dans les années soixante dix promettant de ne plus surveiller l’Iran. « Nous ne comprenions pas qui était Khomeyni, pas plus que le soutient dont bénéficié son mouvement et pas d'avantage ce que sa vue du septième siècle sur le monde d'aujourd'hui pouvait signifier pour les États-Unis 16» écrira Stanfield Turner directeur de la CIA à l'époque. « Que la religion devint à la fin du vingtième siècles une force politique était une idée inconcevable 17». En 1978, dans une situation insurrectionnelle, les anglais ne disposent quasiment plus d’agent sur place. Au contraire des français, qui annoncent au printemps 1978 que le Shah risque d'être renversé. Le ministre de l'intérieur de l’époque, Michel Poniatowski, connu pour son anticommunisme viscéral se rend même en Iran début 1979. Il prévient Giscard que le Tudeh, soutenu par l'URSS, va prendre la tête du soulèvement final. Mais c'était négligé les vrais opposants : les religieux. L’administration Carter juge les prévisions trop alarmistes. Le philosophe Michel Foucault se rend à deux reprises en Iran durant cette période en tant que journaliste pour le quotidien italien, le Corriere della sera18. Aux ouvriers, universitaires, étudiants et fonctionnaires qu’il rencontre, il pose la même question « Que voulez-vous ? ». « Quatre fois sur cinq, affirme Foucault, la réponse est le gouvernement islamique ». Le constat qu’il fait est le suivant, si les facteurs sociaux sont essentiels « seule l’espérance messianique pouvait mettre le feu au poudre 19». « Vous savez la phrase qui fait ces temps-ci le plus ricaner les iraniens ? Celle qui leur paraît la plus sotte, la plus plate, la plus occidentale ? “La religion est l’opium du peuple“ » écrit Foucault en 1978.

En Janvier 1979, Giscard d'Estaing réunit en Guadeloupe les puissances occidentales (USA, GB et Allemagne) pour discuter de la crise iranienne et de l'influence soviétique dans le Golfe. Le Shah est perdu jugent-ils, mais ils comptent sur les forces religieuses pour éloigner l'influence communiste.

Fin Janvier 1979, terrifié par les manifestations et prostré dans son palais, le Shah s’envol pour le Caire. Le 1er février Khomeiny atterri triomphant à Téhéran20 à bord d'un Boeing affrété par la France. Le 1er avril la République Islamique d’Iran est proclamée. Très vite la presse occidentale comprend qui est ce Khomeyni. Le Canard enchaîné du 14 mars parle de « tchadocratie », « ministère du bien et du mal, adultère : gare à la trique vous aurez le bâton ».

British Petroleum est expulsé d’Iran. L’industrie pétrolière est nationalisée, et la National Iranian Oil Company prend la relève. De 6,1 millions de baril par jours en 1978 sa production passe à 1,4 m/b/j en 1980. La guerre de huit ans qui s’engage l’année suivante, s’accompagne d’un embargo empêchant le pays de se développer comme il l’aurait souhaité. Il faudra attendre juillet 2015 et l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien pour que les investisseurs privés puissent revenir.

NOTES

1 Expression utilisée en 1901 par Rudyard Kipling désignant la course entre les deux puissances impériales russe et britannique pour la conquête de l’Asie centrale.

2 Anglo-Persian Oil Company est crée en 1909. Elle se transforme ensuite en Anglo-Iranian Oil Company en 1935, un an après l’adoption officielle du nom d’Iran, en lieu est place de Perse, pour les correspondances étrangères. Elle s’appellera brièvement la National-Iranian Oil Company lors de sa nationalisation par Mossadegh (1951) avant finalement de prendre le nom de British Petroleum Company en 1954, après le coup d’état qui renversera le premier ministre.

3 Jean-Baptiste FRESSOZ & Christophe BONNEUIL, L’événement Anthropocène, Seuil, Paris, 2012

4 Comme on l’a vu dans la partie sur l’Arabie Saoudite, ce n’est qu’a partir des années trente que les USA commencèrent à s’intéresser au pétrole au Moyen-Orient.

5 « En 1914 le corps expéditionnaire britannique en France disposait seulement de 827 voitures ; à la fin de la guerre de 56 000 camions, 23 000 voitures et 34 000 motos. La première guerre fut perçue par les états-majors comme la victoire du camion sur la locomotive. Elle accéléra la recherche sur la combustion du pétrole : la vitesse, la puissance et les rendements des moteurs doublèrent en quatre ans » dans L’événement anthropocène, op. cité.

6 Croix gammée & croissant fertile, op. Cité.

7 Première réunion entre Churchill, Roosevelt et Staline. Les trois chefs d’états se mettent d’accord sur le débarquement en Normandie (qui aura lieu l’année suivante) et le partage de l’Europe en zone d’influence pour l’après guerre. La réunion de Téhéran fait parti d’un ensemble de conférences interalliées dont la plus célèbre est celle de Yalta.

8 Le 19 mars, jour de la nationalisation du pétrole iranien est devenu un jour de fête national.

9 Archives déclassifier de la CIA disponible sur internet.

10 Jean-François COLOSIMO, Le paradoxe persan. Un carnet iranien, Fayard, Paris, 2009.

11 En Novembre 1979, lors de la prise de l'ambassade américaine à Téhéran, les partisans exigent des excuses de la part de Washington pour le renversement de Mossadegh. C'est finalement Barack Obama en 2009 qui les présentera.

12 Comme on le verra après, la bourgeoisie fût une composante essentielle de la révolution islamique de 1979. "La force physique de la révolution résidait dans ces manifestations colossales auxquelles participaient les pauvres des villes et les partisans d'une renaissance islamiste, mais c'est la bourgeoisie du bazar, les dizaines de milliers de marchands du plus grand souk du Moyen-Orient (que le Shah avait tenté d'apprivoiser par un système de guilde) qui avait fourni le soutien économique nécessaire au retour de Khomeyni (...) voilà pourquoi la révolution iranienne avait jusque là sauté une étape traditionnelle propre à ce genre d'événements : le pillage des maisons et des biens des riches" dans Robert Fisk, La grande guerre pour la civilisation, l’Occident à la conquête du Moyen-Orient 1979-2005, La Découverte, Paris, 2005.

13 Par exemple, une loi de 1964, dispense les forces américaines de poursuites en cas de crimes commis sur le territoire iranien.

14 Dont se servira la République Islamique contre son voisin lors de la guerre Iran/Irak de 1980 à 1988.

15 Faligot, Guisnel, Kauffer, Histoire politique des services secrets français, La Découverte, Paris, 2012

16Stanfield Turner, Burn before reading, 2006

17Tim Weiner, Des cendres en héritage, 2009

18L’énigme du soulèvement, Foucault et l’Iran. Olivier Roy, revue Vacarme, octobre 2004

19 Jean Birnbaum, Un silence religieux, la gauche face au djihadisme, Seuil, Paris, 2016.

20 « Aucun chef d’Etat, aucun leader politique (...) ne peut se vanter aujourd’hui d’être l’objet d’un attachement aussi personnel et aussi intense (...). Khomeyni est le point de fixation d’une volonté collective » dans Le chef mythique de la révolte de l’Iran,Michel Foucault, Dits et écrits, Quarto, Gallimard, Paris, 1978.