chapitre III

1979

- A la fin des années 1970 le Moyen-Orient est secoué de fortes crises. Une série d’événements, de la Révolution iranienne en février à l’invasion soviétique de l’Afghanistan à noël, allaient redéfinir les cartes et les enjeux dans la région. Contrairement à la période précédente, celle des années cinquante et soixante, marquée par le nationalisme arabe et les logiques de guerres froides, d’ingérence, d’influence et de rapprochement vers un des deux blocs, la nouvelle séquence historique qui s’ouvre voient l’émergence d’un nouvel acteur : l’islamisme. Ni les Etats-Unis de Carter, ni l’Union Soviétique de Brejnev ne sont plus en mesure d’imposer leur volonté tant la nouvelle idéologie venue semble leur échapper. Nous allons ici nous concentrer sur quatre événements participant de l’émergence de ce nouvel acteur qu’est l’islamisme, et qui marquèrent pour les décennies à venir l’évolution du Moyen-Orient : la révolution iranienne, la reconnaissance d’Israël par l’Égypte, la prise d’otage de pèlerins à la grande mosquée de la Mecque par des extrémistes islamistes et l’invasion soviétique d’Afghanistan.

Agrandissement : Illustration 1

La révolution islamique en Iran

Le premier de ces événements, c’est bien sûr la révolution iranienne. Après plusieurs mois de manifestations, le Shah malade s’envole pour officiellement « prendre des vacances ». L’ayatollah Khomeyni, figure historique de l’opposition, rentre à Téhéran le 1er Février et y proclame la République islamique. “Celle-ci prouva que les islamistes pouvaient être plus radicaux et mieux réussir dans leur lutte anti-impérialiste que tout autre contestation de gauche, y compris palestinienne, et proposa un nouvel horizon « utopique » aux musulmans. En démantelant l’un des régimes pro-américains les plus solides, cette révolution devint aux yeux de nombreux militants – y compris de gauche – l’authentique modèle « muslman » de contestation susceptible d’amener l’indépendance, la justice et une société fondée sur la pureté morale“1. La révolution islamique est saluée unanimement dans le monde arabe. Bien que d’obédience sunnite, la confrérie des Frères musulmans l’observe d’un œil favorable. Et pour être parvenu a renverser un régime pro-américain elle s’attire la sympathie d’autres tendances politiques. Le premier président de l’Algérie indépendante par exemple, Ben Bella ami de Fidel Castro, de l’URSS et de la Chine maoïste déclarera que « c’est l’islamisme qui offre les meilleures chances d’une libération réelle 2» et que la révolution iranienne est la continuation de l’insurrection algérienne.

Le deuxième choc pétrolier débute en vérité en 1978, quand les révolutionnaires iraniens commencent à s’attaquer aux intérêts occidentaux en Iran. Grève et blocage de raffineries à l’automne 1978 feront rapidement augmenter le prix du baril. Le départ du Shah en Janvier 1979 puis le retour de Khomeyni quelques jours ajouteront à la confusion entraineront un embargo sur les produits pétroliers. Le prix du baril est multiplié par presque trois en quelques mois. Sans pour autant avoir l’importance du premier choc pétrolier, cette nouvelle crise n’en reste pas moins sans incidence pour les pays européens et le Japon.

La prise de l’ambassade américaine de Téhéran

Cette dimension anti-impérialiste de l’islamisme sera d’autant plus flagrante avec la prise d’otage de l’ambassade américaine à Téhéran. Le 4 Novembre, quelques quatre cent “étudiants musulmans suivant la ligne de l’Imam“ envahissent l’ambassade américaine. Ils y retiendront plus de cinquante diplomates et civils américains pendant 444 jours. Les preneurs d’otages y découvrent des correspondances diplomatiques déchirées dans la précipitation par les américains, et qu’ils passèrent des mois à reconstituer en recollant laborieusement les morceaux. Les rapports les plus abjects entre le Shah et les Etats-Unis, notamment ceux entre la Savak et la CIA éclatent au grand jour. L’agence américaine aurait formé des agents de la police politique du Shah aux techniques d’interrogatoires.

Le Shah, que Carter ne souhaitait pas jusqu’ici accueillir sur le sol américain afin de normaliser ses relations avec le nouveau gouvernement iranien est finalement soigné dans un hôpital New-Yorkais. Carter n'avait aucune envie d'accueillir le dictateur sur le sol des États-Unis, au moment même où des dizaines d'américains étaient retenus en otage à Téhéran, mais c'est l'insistance d'un ami du Shah, Henry Kissinger, qui le fit céder. « Pourquoi ne jouerait-il pas au tennis à Acapulco plutôt qu'en Californie ? » déclara Carter embarrassé. C’est que les américains sont pour l’instant tiraillés concernant cette révolution verte. Pour eux, un régime islamiste est préférable à un régime libéral, et une ceinture verte, comme rempart au communisme est même souhaitable. Mais les iraniens exigent le retour du monarque en Iran afin de le juger. Ce que les américains refusent. En retour les iraniens font pression en refusant de libérer les otages. Finalement le Shah meurt au Caire en Juillet 1980. Les iraniens libèrent une partie des otages. Des femmes et des noirs, car pour Khomeyni « l'islam respecte les femmes et considère les noirs américains comme des opprimés »3. Les iraniens réclament aussi de la part des américains des excuses concernant leur rôle dans le coup d’état de 1953 ayant amené à la fin de Mossadegh, qui arriveront finalement trente ans plus tard4.

L'agent de la CIA Toni Mendez monte une opération rocambolesque permettant de libérer six otages. Il monta une boîte de production et un faux projet de film, achetant des pages entières de pub dans la presse pour vanter la sortie du long métrage dont le tournage devait avoir lieu en Iran. Libérant six diplomates en les faisant passer pour des techniciens, l'opération Argo, dont les archives furent déclassifiées trente ans plus tard, inspira le film du même sorti en 2012 narrant cette opération hors du commun. Après maintes négociations et une opération avortée qui tourna au fiasco, les otages seront libérés en Janvier 1980, trente minutes seulement après le discours inaugurale de Reagan5.

La reconnaissance d’Israël par L’Égypte

Depuis son arrivée au pouvoir en 1970 le président Anouar El Sadate n’a de cesse de changer les orientations de la politique étrangère de son pays et notamment ses relations avec les Etats-Unis. A contrario d’un Nasser mort subitement et dont il a pris la suite, tenant tête à l’Occident, Sadate se lancera dans un processus de rapprochement américano-égyptienne qui atteignit son comble en 1977, lorsqu’il prononça un discours devant la Knesset (le parlement israélien), mettant ainsi fin à plus de 30 ans d’hostilités. A Camp David en Septembre 1978, Sadate et le premier ministre israélien Begin, signent sous la médiation de Carter des accords-cadres pour un futur traité de paix. Begin et Sadate reçurent cette année là le prix Nobel de la paix. Dans ce traité de paix ,signé à Washington le 26 Mars 1979, L’Égypte reconnaît l’Israël et s’accorde en échange de la restitution du Sinaï, à la fin la fin d’un conflit débuté en 1948. Cet accord sera ressenti dans le monde musulman comme une véritable trahison, tant par la gauche qui y voit la fin du « front de résistance » uni des arabes contre Israël que par les islamistes. Saddate qui avait fait libérer les membres des Frères Musulmans dans les années soixante dix afin de réduire l’influence de la gauche sur la société égyptienne, sera finalement assassiné par des islamistes en 1981.

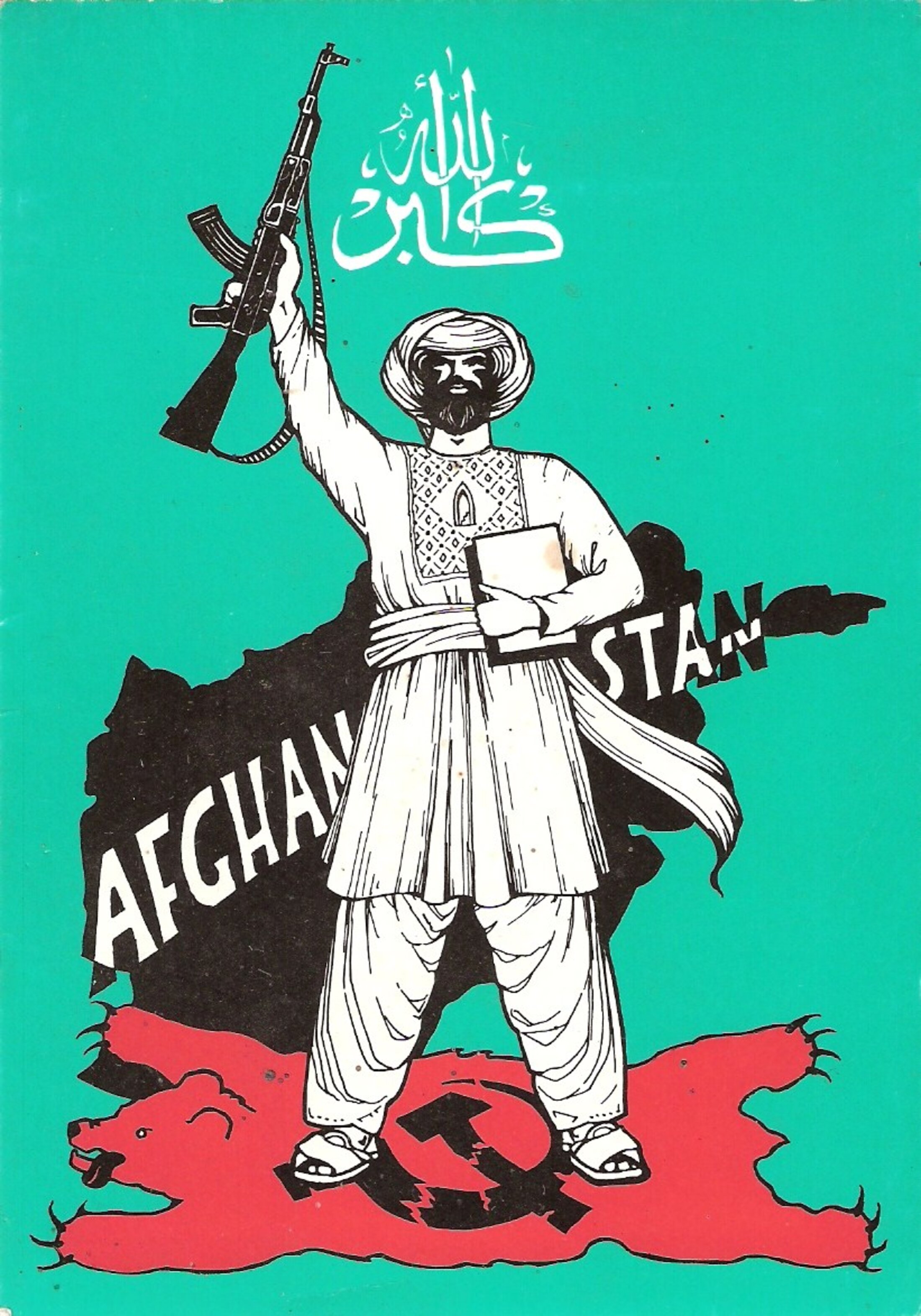

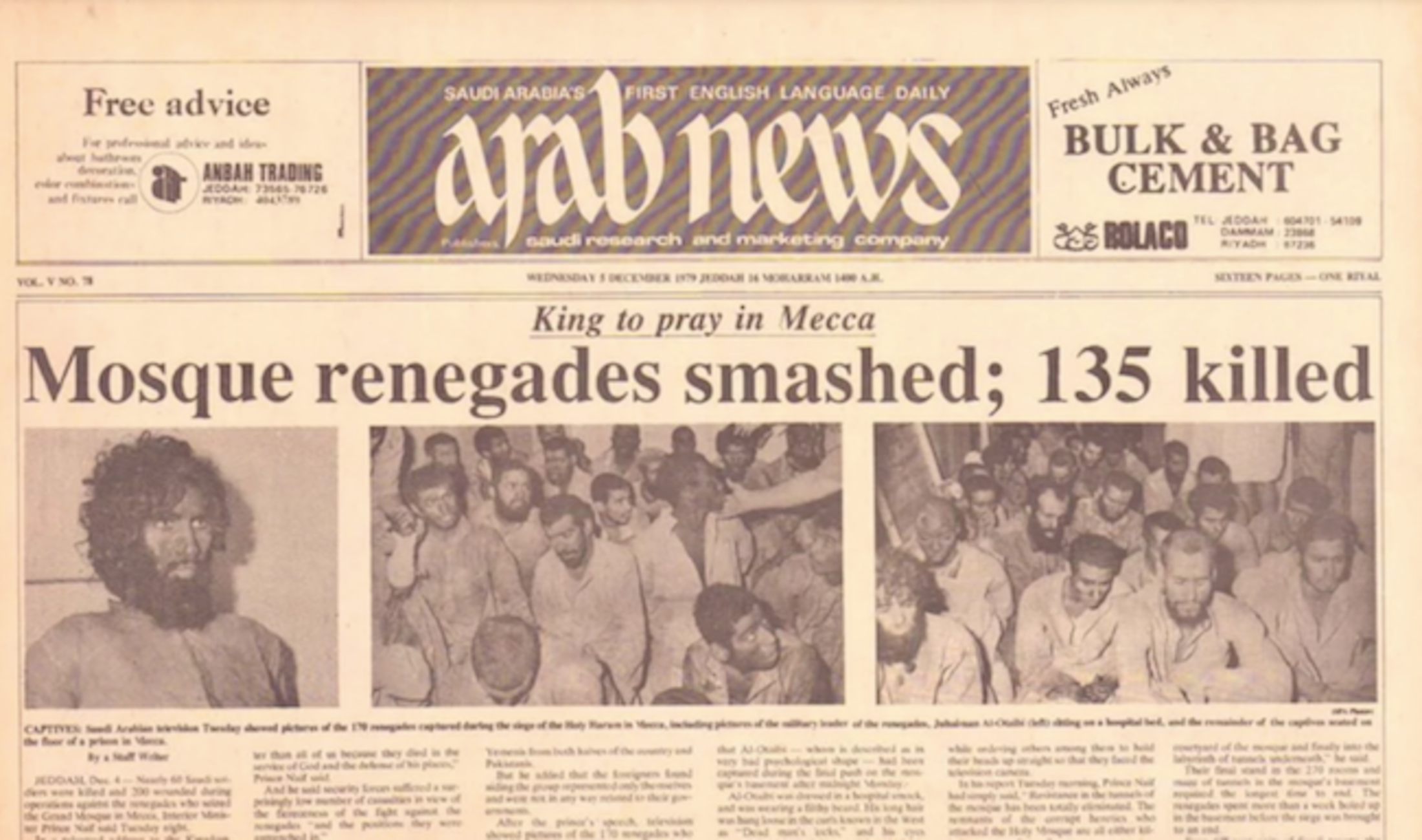

Prise d’otage à la Grande Mosquée

A la fin de l’année 1979 un événement va totalement passé inaperçu qui est pourtant l’acte fondateur du djihadisme moderne. Le 20 Novembre 1979, le jour de l’an islamique 1400, une voix inhabituelle retentis dans les haut-parleurs du hall de la grande mosquée de la Mecque. Ce n’est pas celle du cheikh censé conduire la prière de l’aube, pour conduire les 50 000 pèlerins en ce dernier jour du Hadj. 400 insurgés se réclamant des Frères musulmans viennent de prendre le contrôle du lieu le plus sacré d’islam. Juhayman al-Oteibi, dont les aïeux firent partis des guerriers ikwans6, et qui prend la tête du commando dénonce publiquement la duplicité des Saoud et leur complicité avec l’Occident. Ceux-ci ne seraient que des munafiqun (hypocrites) inféodés aux chrétiens. Les insurgés réclament le départ de la dynastie, l’expulsion des Occidentaux de l’Arabie et l’arrêt des exportations de pétrole vers les USA. C’est la première fois que l’Arabie Saoudite est livré de la sorte à une opposition armée. Elle est désamparée.

Le Coran interdisant tout acte de violence à l’intérieur du lieu saint, les Saoud font alors pression sur le premier Ouléma du royaume afin d’obtenir une fatwa autorisant de déroger à la règle. La police envisage l’envoi de chiens chargés d’explosifs. Plusieurs tentatives d’assaut échouent. Les services de renseignements désemparés savent qu’il serait politiquement suicidaire de faire appel aux américains. C’est finalement le GIGN français qui est appelé à la rescousse trois jours après le début de la prise d’otage. « C’était un bordel immense. Ils avaient même essayé d’inonder les caves où s’étaient retranchés les assaillants avant d’y plonger des câbles à hautes tensions en espérant les électrocuter. Rien de tout cela n’a marché » déclara des années plus tard le commandant Paul Barril7 responsable de l’opération.

Pendant ce temps, les haut-parleurs ne cessent de vilipender la corruption du régime. Discours qui parle à une partie des saoudiens autant qu’aux otages. La France craint la chute du Royaume et l’établissement d’une République islamiste comme en Iran quelques mois plus tôt. Si l’on rajoute à cela le fait que les saoudiens sont les principaux acheteurs d’armements à la France et que la celle-ci souhaite précisément renouveler un accord pétrolier, c’est tout naturellement que Giscard propose l’aide des forces spéciales françaises. Aujourd’hui, on dispose de peu d’éléments sur cette intervention. On sait que l’information est resté secrète avant de fuiter deux mois après dans Le Point. Que le contingent du GIGN était très réduit, de trois à cinq hommes seulement afin d’encadrer les forces saoudiennes. Que le commandant Paul Barril et ses hommes eurent droit à une rapide conversion à l’islam avant de se pencher sur les opérations. L’accès au lieu étant interdit à tout non muslmans ils se contentèrent de suivre les opérations de loin. Que le bilan officiel mentionne 300 victimes mais le véritable chiffre approcherait plutôt des 5 000 morts. Et que c’est grâce à l’utilisation de 3 tonnes de gaz CS (incapacitant) que la prise d’otage se termina. « On les a tous gazé » déclarant Barril.

Cet événement encore méconnu aujourd’hui peut être considéré comme l’acte fondateur du djihadisme moderne. La schizophrénie saoudienne, celle d’un islam ultra rigoriste mais complaisant avec les USA éclatée au grand jour. C’est tout une génération, élevée dans le rigorisme du clergé saoudien, mais critique de la gouvernance Saoud qui va se reconnaître dans cette critique armée. Ben Laden a vingt deux ans, et il observe les événements et va être marquée par la répression.

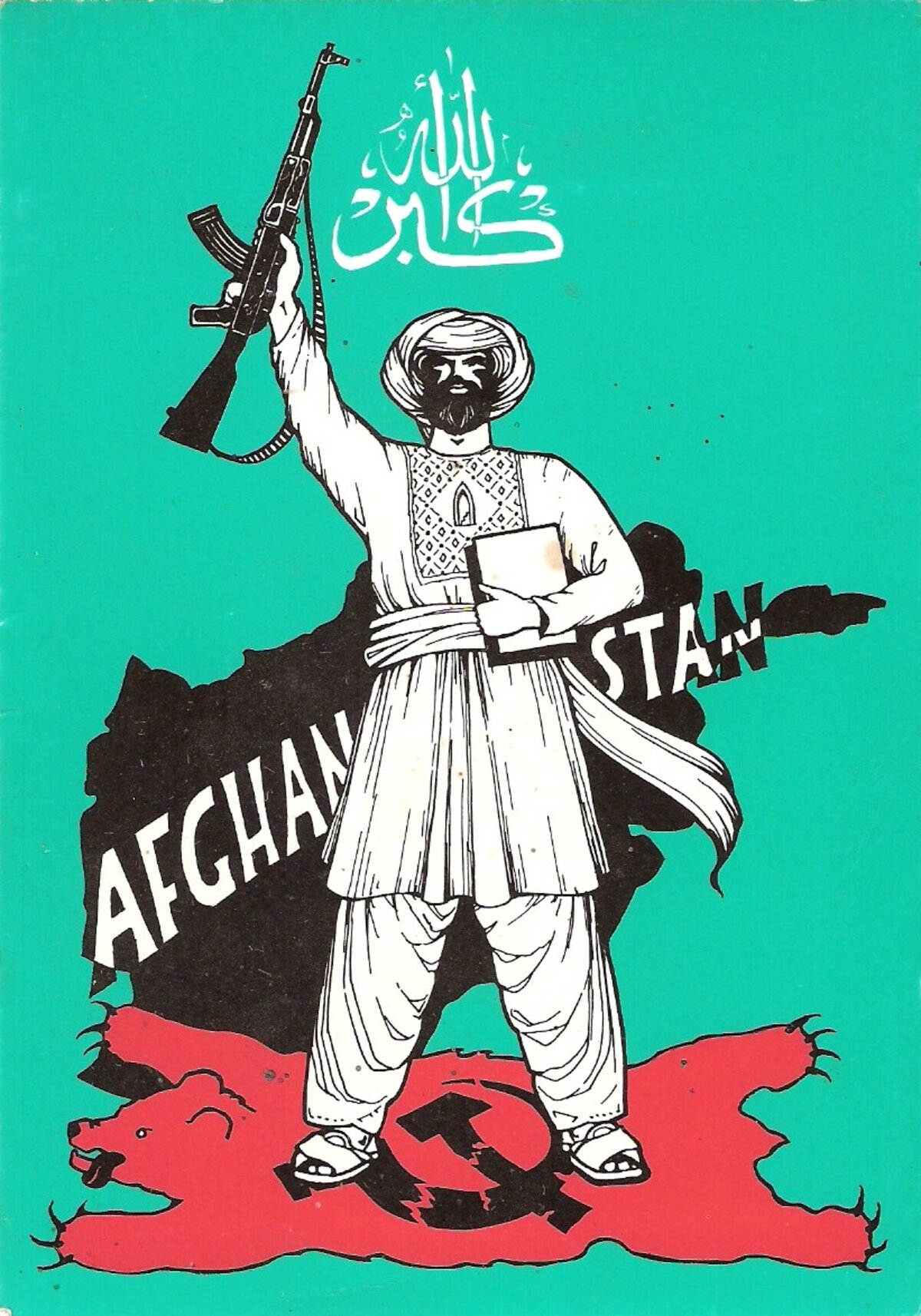

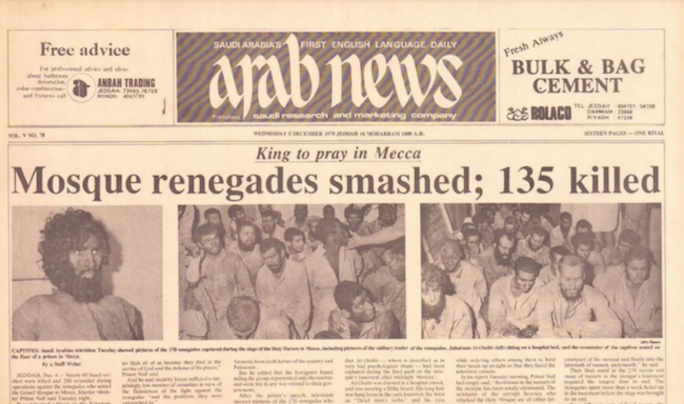

Enfin le quatrième événement dont on va parler dans le chapitre suivant est l’invasion soviétique de l’Afghanistan qui allait former tout une génération d’islamistes à la violence. Alors que jusqu’ici le djihadisme ne s’était manifesté qu’a travers quelques assassinats de groupuscules dépassant les Frères Musulmans sur leur gauche ne représentant pas un réel danger international, la lutte des moudjahidins afghans, bénéficiant du soutien américain, allait changer la donne.

Agrandissement : Illustration 2

Des événements concomitants mais sans lien entre eux

Malgré leur concomitance, ces quatre événements résultent de la chronologie interne de chaque pays. En Arabie Saoudite, l’émergence d’un mouvement dissident ancré chez les étudiants des facultés de théologie va révéler au grand jour l’existence d’un islamisme violent. En Iran, l’amplification d’une contestation sociale réunissant tous les opposants au Shah, mute peu à peu en révolution islamique. Un mouvement de masse était désormais en mesure de renverser un régime soutenu par les USA. En Afghanistan où les soviétiques cherchèrent à maintenir leur influence, l’armée rouge allait rencontrer une opposition militaires armées, qui allait se répandre dans les années quatre vingt dix partout dans le monde, formant un réseau de djihadiste international.

Ces événements résultent de dynamiques sans lien entre elles. Mais si l’on considère les années qui suivent, ces quatre événements illustrent le revirement d’un cycle historique déterminé par la gauche à un autre, déterminé par l’islamisme. On ne peut comprendre la suite de l’histoire au Moyen-Orient, sans prendre en compte le souffle combiné de ces quatre événements et la façon dont ils vont diffuser partout dans le monde musulman l’idéologie islamiste. Islamisme chi’ite a désormais une base arrière en Iran, tandis que l’islamisme sunnite commence à s’autonomiser du carcans saoudien. Les deux allaient se livrer à une surenchère religieuse et militaire pour leadership de la région, dont nous ne sommes pas encore sorti à l’heure actuelle.

La radicalisation et la militarisation de la contestation chi’ite au Liban, via la création du Hezzbolah, résultent directement de la révolution iranienne. La prise d’otage de la Mecque va révéler au monde la fracture entre le wahhabisme étatique saoudien, forme de la salafisme quiétiste conservateur et soumis à l’autorité, et celui d’un salafisme violent et révolutionnaire le djihadisme. Quant à l’insurrection des Moudjahidin afghans, financé par la CIA8, ils iront plus tard grossir les rangs d’Al-Qaïda et du Djihad international.

L’islamisme, un nouvel acteu

- “Dans les années 1970, un membre du Bureau politique du Parti communiste égyptien est devenu frère musulman : il expliquait, lorsqu’on lui en demandait la raison, qu’il ne voulait plus passer une demi-heure à présenter, à chaque rencontre avec le public, qui étaient Marx, Engels et Lénine — et qu’il suffisait de mentionner le Coran pour qu’il soit aussitôt compris !9“

Alain Gresh

L’arrivée sur la scène internationale de cet islamisme va alors affaiblir les mouvements de gauche au Moyen-Orient. En dehors des îlots palestinien et kurde, le mur de Berlin tombe dans le monde arabe en quelque sorte en 1979. Si le mouvement palestinien avait pour ambition de lier les peuples arabes, avec un vocabulaire marxiste, dans un “combat des classes opprimées contre des pays capitalistes oppresseurs“, le mouvement islamiste réduit son horizon au seul monde musulman. L’affrontement sera maintenant celui du dar al-islam (la maison de l’islam) contre le dar al-harb (la maison de la guerre). L’occident incarnation de la jahiliyya (ignorance) devient à la source de l’aliénation des musulmans. Les “frères“ et les “sœurs“ ne retrouvaient plus dans “la lutte des classes“, le “combat contre l’impérialisme“ ou l’ “émancipation“, mais dans celui de l’authenticité de l’islam, du djihad et de l’unicité de la Oumma. Et si la gauche comme les islamistes critiquent le présent symbole d’aliénation et de corruption, elle cherche son modèle dans le passé. Alors les années tiers-mondistes étaient marquées par des figures jeunes, comme Nasser ou Arafat, c’est désormais un théologien mort, Sayed Qotb théoricien du Djihad exécuté en 1966, et Khomeyni l’octogénaire qui sont dans toutes les têtes.

L’émancipation sera désormais eschatologique promis par la charia et inscrit dans le coran. “L’islamisme n’a pas seulement été le nom d’une contestation politique, sociale et culturelle ou une nouvelle forme de militantisme avec des racines remontant au début du XXe siècle ; il a aussi été une nouvelle philosophie de l’histoire et de l’action10“. Ce qui commence en 1979, c’est un cycle de trente ans, pendant lesquelles l’islamisme va exercer une domination pratiquement ininterrompue dans la sphère politique et idéologique. Il faudra attendre l’année 2011 et les Printemps Arabes, qui marquent la fin de cette séquence. “Avec ces événements un long cycle historique s’est terminé, mais en laissant ses dynamiques meurtrières radicalisées en legs à plus d’un pays désormais en pleine désintégration11“.

L’exportation de la Révolution islamique

La révolution islamique, mais surtout la volonté de la part de Khomeyni de l’exporter, bouleverse le monde moderne islamique et ouvre une nouvelle séquence historique au Moyen-Orient. La sphère d’influence islamique, sous hégémonie saoudienne depuis la création de la Ligue islamique mondiale en 1962 et l’Organisation de la conférence islamique en 1969, alimentée par les pétrodollars, allait basculer du régime des Saoud à celui des Mollahs. Les nouveaux maîtres de l’Iran, estiment que la Révolution islamique, incarnent au-delà de sa spécificité chi’ite, l’islam par excellence. Pour Khomeyni, les dirigeants de Riyad sont des usurpateurs qui dissimulent mal, derrière leur rigorisme religieux, leur fonction de pourvoyeur de pétrole à l’occident, lequel offre en échange sa protection militaire à un régime rétrograde et conservateur. La nouvelle séquence historique qui s’ouvre ici, de rivalité irano-saoudienne, va dès lors et jusqu’à aujourd’hui structurer un certain nombre de conflits au Moyen-Orient. Du conflit syrien à celui du Yémen, des printemps arabes aux tensions au sein de l’OPEP et jusqu’à celles sur l’accord nucléaire iranien, les deux régimes vont alors s’affronter sur un certain nombre de terrains, tantôt militaire, tantôt politique.

Quelques semaines avant son retour triomphal à Téhéran, Khomeyni prédit à un journal libanais « Soyez patient... On verra ce qui arrivera aux saoudiens six mois après notre retour en Iran12 ». Mi menace, mi prédiction, les propos de Khomeyni prophétisées un vent de discorde et de révolte qui allait souffler sur le Moyen-Orient et que la Révolution s’exporterait. Le soft power saoudien avait consisté jusqu’ici à financer l’expansion islamiste pour mieux la contrôler, afin que des groupes voulant renverser les hiérarchies sociales ne s’en emparent. Si le wahhabisme est socialement conservateur et valorise la soumission à l’autorité, voir l’apolitisme c’est-à-dire la non-intervation, le chi'isme lui préconise la révolte fasse à l’injustice. Ce qui explique pourquoi nombre de chi'ites s’intéressèrent à la gauche laïc et au parti communiste, certaines villes chi'ites d’Irak devenant à une époque de véritables bastions communistes. L’alliance des mots « révolution islamique » qui relevé jadis presque de l’oxymore, représentant dès lors l’incarnation de tous les dangers. La propagande de la révolution iranienne s’adressait directement au peuple, par le bas, tandis que le prosélytisme wahhabite allait continuer de considérer le chi’isme comme hérétique. La stratégie saoudienne de containment anti-iranien va consister dès lors à souligner la spécificité du chi’isme pour rendre l’identification des musulmans sunnites malaisée, et d’en réduire la dimension à une dimension ethnique, celle d’un nationalisme persan.

La révolution islamique bénéficia dans un premier temps d’un « large capital de sympathie parmi les opposants aux régimes autoritaires dans l’ensemble du monde musulman (...) elle avait démontré qu’un mouvement issu de larges couches de la société pouvait abattre un gouvernement puissant allié des Etats-Unis (...) l’islam était devenu le principal facteur d’identité politique, sociale et culturel de populations autrefois définies par leur nationalité ou leur appartenance sociale. Après 1979, il n’était plus personne, dans le monde musulman et au-delà qui ignorât l’expansion du phénomène islamiste 13». En vérité, au regard l’histoire, en dépit des espoirs iraniens, la révolution ne fît pas véritablement suivi par les chi’ites dans le monde musulman, hormis au Liban avec la création du parti-milice Hezzbolah. Mais les acteurs et observateurs politiques du monde entier stupéfaits par le succès de la révolution, ne disposaient pas du recul nécessaire à l’évaluation des forces et des faiblesses, surévaluant fréquemment les premières et sous-estimant les secondes. Téhéran ayant pris conscience de cela, concentra dès lors son énergie de propagande sur le terrain du pèlerinage à La Mecque. Rassemblement annuel de deux millions de musulmans en terrain sunnite, d’où les iraniens essayèrent de galvaniser les foules. Le paroxysme sera atteint en 1987, lorsque les autorités saoudiennes réprimèrent une manifestation anti-américaine et anti-israélienne menée par des iraniens à La Mecque. Bilan ; 402 pèlerins morts dont 275 iraniens. En réponse, l’ambassade saoudienne de Téhéran sera saccagée. L’Arabie Saoudite rompt alors ses relations diplomatiques avec Téhéran jusqu’en 1991, lorsque Riyad autorise à nouveau le pèlerinage de 115 000 iraniens.

En France, les étudiants dans la ligne de l’imam ainsi que d’autres activistes iraniens commencent à faire parler d’eux. Ils essaient de convaincre la communauté maghrébine, essentiellement sunnite, de ne pas se solidariser avec l’Irak dans le conflit qui l’oppose à l’Iran14. Leur activisme « dont les manières n’est pas sans rappeler celle des ultra-gauchistes français dix ans plus tôt 15» participe à la construction semaine après semaine du “dossier de l’intégrisme musulman“. La DST et les responsables politiques, commencent à s’intéresser à eux et à craindre leur prosélytisme. Profitant de la grève des OS chez Talbot et Citroën, certains d’entre eux essaient d’affirmer l’importance de l’islam dans un contexte de conflictualité sociale. Le Toudeh (parti communiste iranien) étant allié avec le régime Khomeyniste jusqu’en 1982, la CGT laisse faire en se livrant elle-même à la surenchère islamique. Différentes mesures policières (des expulsions aux fermetures de centre islamique) auront raison de ce réseau d’activisme. Mais en 1984, 2 meurtres, celui d’un diplomate des Emirats arabes unis et d’un ancien chef de la Savak, laisse penser que les filières pro-iran son encore en place. En 1986 enfin, George Besse alors patron de Renault est exécuté par Action Directe. Selon la journaliste Dominique Lorentz, ce meurtre pourrait avoir un lien avec l’Iran. Officiellement George Besse a était assassiné pour ses fonctions au sein de Renault. Comme le souligne Lorentz, il n’occupa la présidence du groupe automobile que quelques mois, et fit l’essentiel de sa carrière au CEA. Il est l’artisan du partenariat entre le CEA et l’Iran. Depuis 1979, les iraniens exigeaient le remboursement d’un prêt d’un milliard de dollars accordé par le Shah en 1974 au CEA. L’assassinat de Georges Besse pourrait être, selon Dominique Lorentz, une façon de faire pression sur la France quant au remboursement de cette dette, le groupe Action Directe aurait pu ainsi être manipulé par les iraniens. L’hypothèse est troublante même si il semble tout de même improbable qu’un groupe marxiste-léniniste ait pu avoir quelquonques liens ou intérêts convergents avec une théocratie16.

Au Proche-Orient, l’enthousiasme révolutionnaire se traduisit principalement par l’islamisation graduelle de deux conflits, qui avaient incarné chacun à leur manière le nationalisme arabe : celui en Palestine et celui au Liban. C’est à cette époque et dans le contexte de la guerre Iran / Irak, que le Hezzbolah, à partir de 1982, mais surtout entre 1985 et 1986, se lance dans la prise d’otages occidentaux à grande échelle. « Sous diverses étiquettes, l’ambassade d’Iran à Beyrouth a trouvé le meilleur moyen d’infléchir la politique des puissances occidentales vis-à-vis de l’Iran. Les prises d’otages seront le levier ultra-puissant dont les résultats seront spectaculaires. La France exilera l’opposition iranienne au régime de Khomeyni installée à Paris, acceptera de discuter du vaste contentieux financier avec la République islamique, et versera un acompte de 300 millions de dollars17 ; des livraisons d’armement discrète interviendront aussi 18». C’est en 1985 que Michel Seurat, chercheur au CNRS est enlevé par l’organisation du Djihad islamique, probablement une officine du Hezzbolah, afin de faire pression sur la France, dans le contentieux19 qui l’oppose sur le nucléaire.

NOTES

1 Hamit Bozarslan, Les quatre coups de l’année 1979, Les Collections de l’Histoire n°69, octobre 2015

2 Le Monde, 4 décembre 1980

3 Pierre Saliner, Otages. Les négociations secrètes de Téhéran, Buchet-Chastel, Paris, 1981.

4 En Janvier 2009, le président Mahmoud Ahmadinejad réitérera cette demande, en demandant à Obama quelques jours après son investiture des excuses sur l’implication des américains dans le coup d’état de 1953. Obama sera le premier président des USA à déclarer qu’ “en pleine guerre froide, les Etats-Unis ont joué un rôle dans le renversement d'un gouvernement iranien démocratiquement élu“.

5 Il existe à ce propos une hypothèse, difficilement vérifiable selon laquelle Reagan aurait voulu retarder la libération des otages afin que celle-ci se déroule après l’élection afin que Carter n’en récolte pas le mérite. En 2001, le journaliste Denis Robert dans son livre Révélation$ sur la chambre de compensation Clearstream, affirme que de l’argent, transitant par la société luxembourgeoise, aurait servi à la libération des otages. Selon cette hypothèse, confirmé par des acteurs de ces négociations, tant du côté iranien (un ancien président) que américain (ancien diplomate), Reagan via la CIA aurait négocié directement avec Khomeyni pour retarder la libération des otages afin que celle-ci lui profite.

6 Milice religieuse islamique créée par les Saoud recrutée dans les tribus bédouines et dont les monarques vont se servir comme bras armé pour conquérir et unifier Arabie. En 1926, les ikwans ses réclamant d’un wahhabisme puritain accusèrent les Saoud d’introduire des innovation technologique (voiture, télégraphe...) et dénoncèrent leur compromission avec les britanniques. Devenus incontrôlables Abd al Aziz Saoud décidera avec l’aide des britanniques de les exterminer.

7 Jean Guisnel, Roger Faligot (sous la direction), Histoire secrète de la cinquième république, La Découverte, Paris, 2006

8 voir le chapitre sur l’Afghanistan.

9 On peut être croyant et révolutionnaire, entretien avec Alain Gresh, revue Ballast!, Novembre 2016

10 Hamit Bozarslan, op. cité.

11 Hamit Bozarslan, op. cité.

12 As Safir, 19 Janvier 1979, cité dans Gilles Kepel, Jihad, Expansion et déclin de l’islamisme, Gallimard, Paris, 2000.

13 Gilles Kepel, Jihad, op. cité.

14 Voir le chapitre suivant sur l’Irak.

15 Gilles Kepel, Les banlieues de l’islam, Seuil, Paris, 1987.

16

Dans Dix ans d'Action Directe, Jann-marc Rouillan dément évidemment un quelquonque lien entre son groupe et l'Iran.

17 300 millions de dollars, l'autre de 330 millions de dollars, en novembre 1986 puis en décembre 1987

18 Georges Corm, Le Proche-Orient éclaté, Gallimard, Paris, 2010, chapitre le temps des otages 1985-1986.

19 En 1974 à l’époque du Shah, la France signe un accord de coopération en matière nucléaire. Celui prévoit que l’Iran accorde un prêt d’un milliards de dollars au CEA français, et ce prêt commence à être remboursé en 1981. L’accord prévoit aussi l’entrée de l’Iran au capital de Eurodif (usine d’enrichissement de l’uranium à Pierrelatte, dans la Drôme, désormais appelait usine George Besse). L’Iran qui en théorie possédait la minorité de blocage au sein d’Eurodif, avait aussi le droit de retirer 10% de la production d’uranium enrichi. La France après la révolution islamique de 1979, rompt ces accords.