En janvier 1837, un nommé Lucas, exerçant le métier de stationnaire à la station télégraphique Tours, décède. Il laisse derrière lui une somme de sept mille francs impossible à gagner avec un salaire journalier de un franc cinquante. Sur son lit de mort, il avoue son secret à Cailleteau, un collègue. Avec un autre complice, Guibout, il transmet des informations privées pour le compte de deux hommes sur la ligne télégraphique, censément réservée aux seules communications d'État.

La rumeur de l'utilisation clandestine du télégraphe commence à circuler et les employés sont placés sous surveillance. Le confident du défunt cherche à récupérer sa place dans la magouille. Il propose ses services à Guibout, mais celui-ci refuse de le faire rentrer dans la combine. L'éconduit balance tout à la police à la police. Les enquêteurs ne comprennent pas immédiatement quel usage illégal fait Guibout du télégraphe. Mais une chose est certaine à leurs yeux, il est particulièrement suspect. Il reçoit quasiment chaque semaine de Paris une malle contenant des gants et des foulards de couleurs diverses et n'arrive pas à se justifier sur la présence d'importantes sommes d'argent à son domicile.

Agrandissement : Illustration 1

Quand le syndicat des agents de change de Paris remet à la police le relevés des cours des fonds publics, les variations correspondent parfaitement à la fluctuation de la « rente à 3% » un emprunt d'État. En clair, la malle que reçoit Cailleteau est un code correspondant à une information financière. Des gants quand l'action monte, de couleurs en dessous de 25 cents, blanc au dessus de cinquante cents. Des bas ou des cravates quand elle descend.

Hacker le réseau en 1837

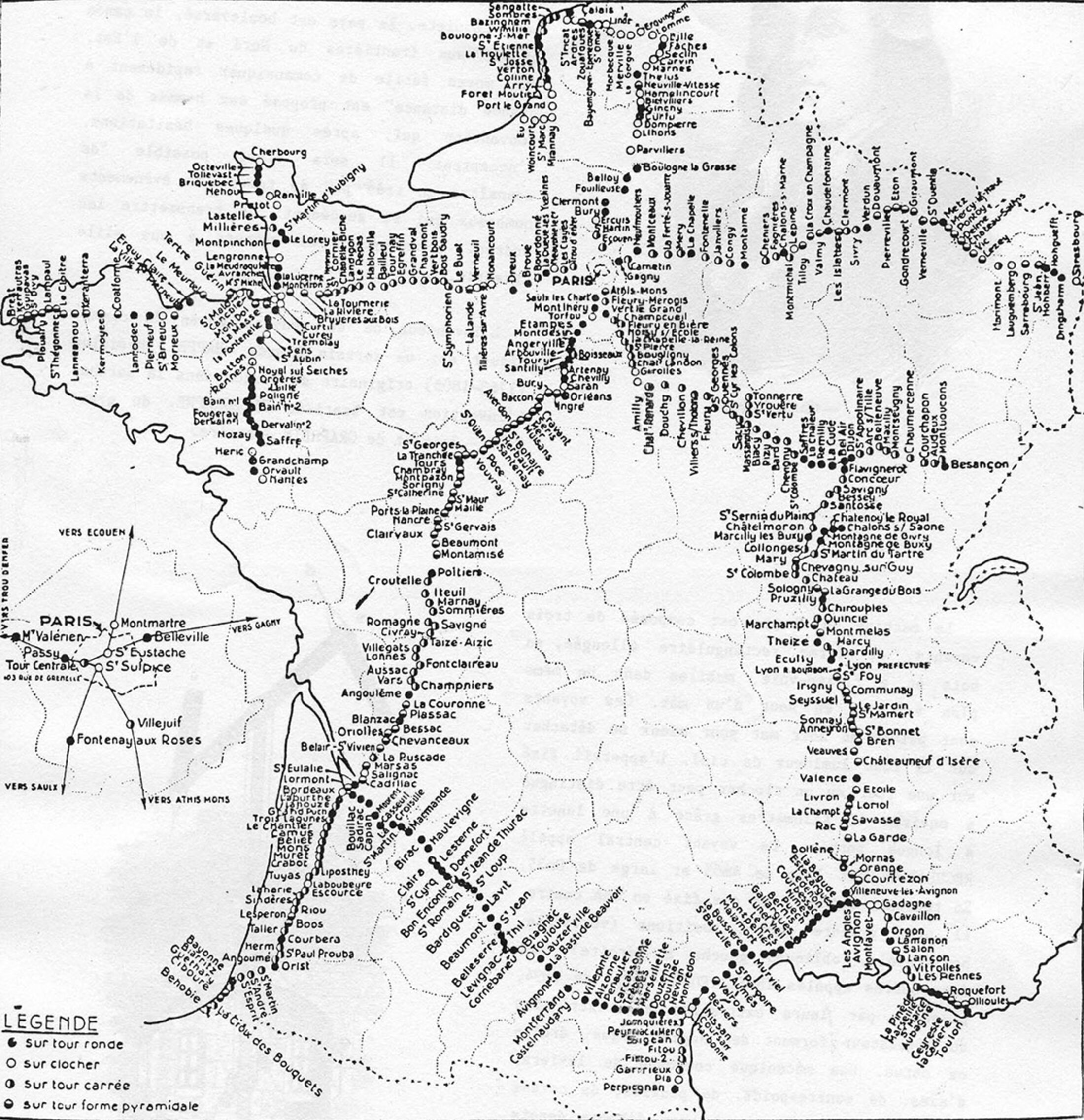

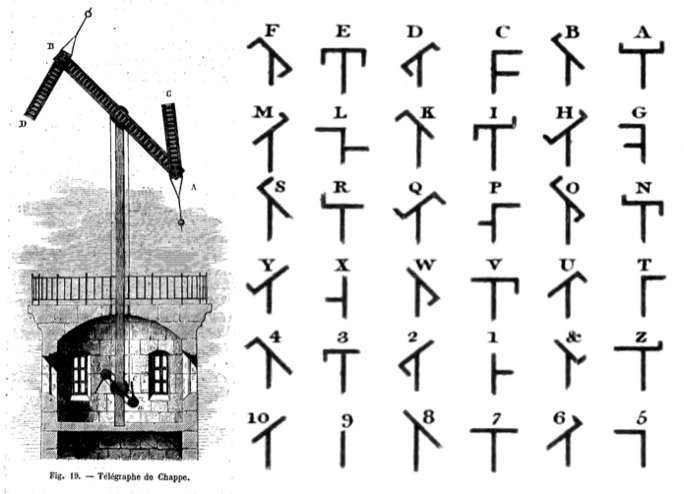

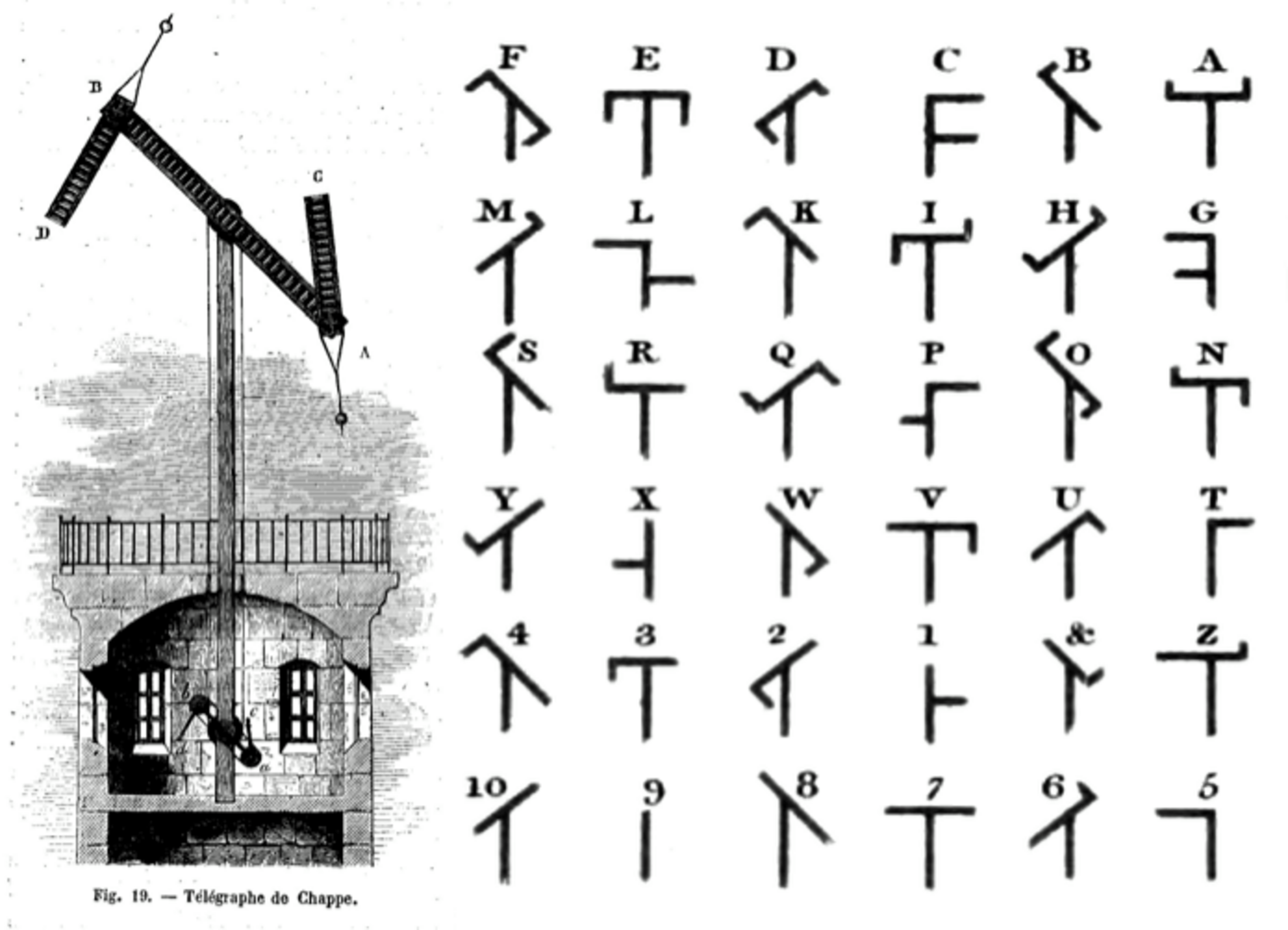

Bien que l'idée de transmettre une information plus rapidement - par pigeon voyageur ou signaux de fumée, ait toujours existé, l'idée du télégraphe nait à la fin du XVIIe siècle. La première expérience est réalisée en 1690 par le physicien Guillaume Amonton dans les jardins du Luxembourg. C'est la naissance du télégraphe optique. Une tour transmet un signal lumineux à une autre qui la réceptionne à la longue-vue avant de la retransmettre au suivant.

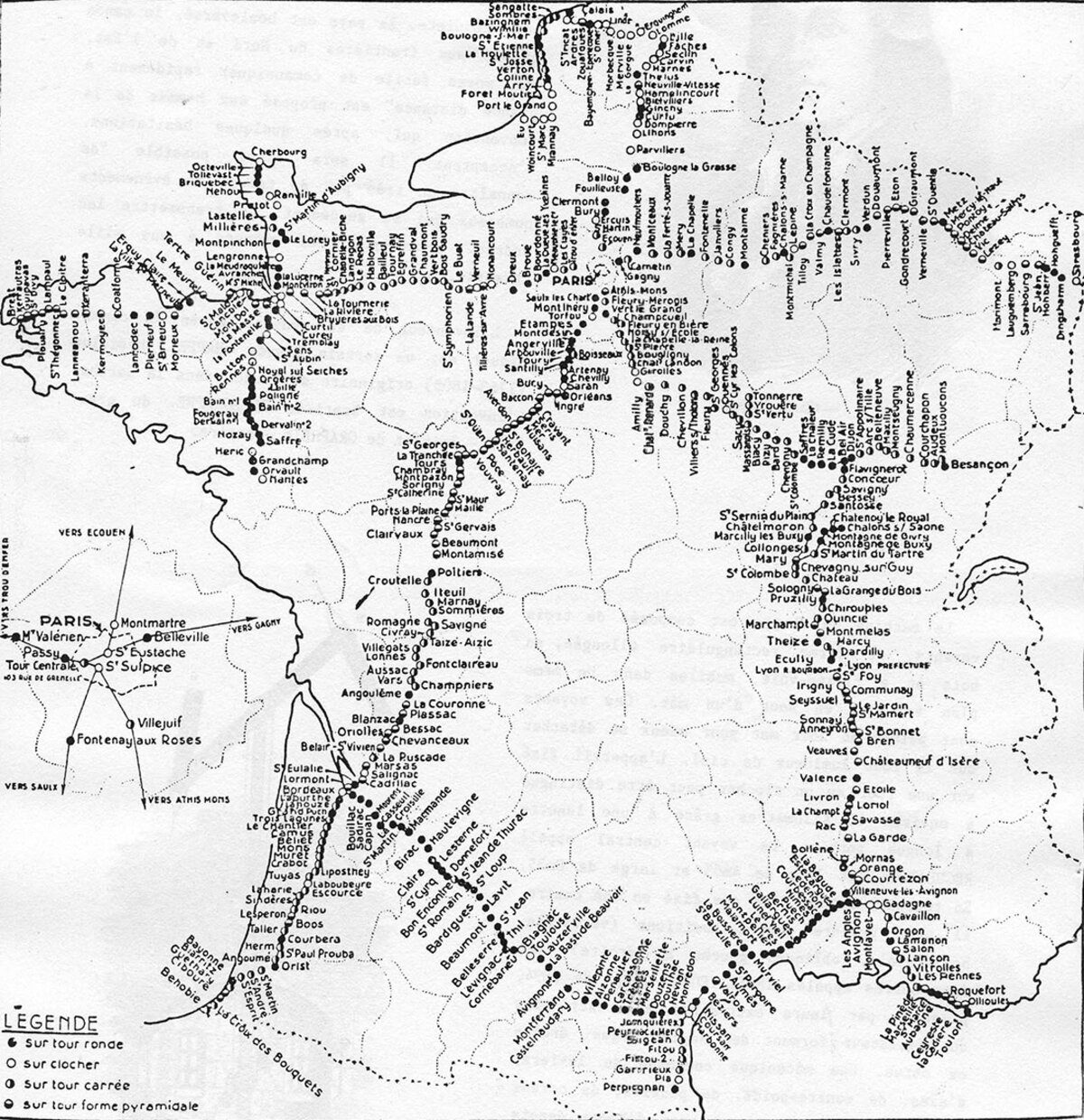

Un siècle plus tard, François Claude Chappe développe la technique. Il garde le principe : des relais sont placés dans le champ de vision les uns des autres (de 12 à 25 kilomètres suivant le relief), reçoivent une information du précédent et la transmettent au suivant. Deux bras articulés, manipulés par un opérateur, le stationnaire, permettent de décrire 196 symboles (l'alphabet, les chiffres jusqu'à cent, de la ponctuation).

La première ligne est ouverte en 1792 et servira à transmettre des informations militaires à Napoléon pendant la guerre contre l'Autriche. Quinze stations sont placées sur un axe de 193 kilomètres reliant Paris à Lille, permettant de transmettre une information en neuf minutes. En 1844, deux ans avant l'arrivée du signal électrique qui marquera la fin du télégraphe de Chappe, la France compte 534 tours et 5000 kilomètres de ligne.

À l'époque les lignes étaient principalement réservées aux informations d'État. Les titres boursiers étaient côtés simultanément à Paris et en province, mais le transport de l'information transitait à cheval. À la bourse de Bordeaux chacun reçevait l'information venue de Paris en même temps et avec une latence de plusieurs jours. Personne ne pouvait avoir une information avant les autres. Aller plus vite que l'information permettait de « jouer l'arbitrage » : acheter ou vendre en profitant de l'écart de prix.

Agrandissement : Illustration 2

Deux boursicoteurs, les frères jumeaux Louis et François Blanc eurent l'idée de se servir du système du télégraphe pour spéculer à la bourse de Bordeaux. En 1836 la ligne Paris/Bayonne compte 110 postes sur trois tronçons avec comme point intermédiaire Tours et Bordeaux. Dans ces villes, le directeur de transmission est en charge de réceptionner l'information, la transmettre localement ou la vérifier et éventuellement la réécrire si elle doit continuer son chemin. En effet il n'était pas rare que des erreurs se glissent dans les dépêches. Sur la ligne Bordeaux / Bayonne un message été réceptionné et retransmis 110 fois. Une dépêche de 150 signes représente donc une possibilité de 16500 erreurs. Pour transmettre une information personnelle sans qu'elle ne soit vérifié et réécrite il fallait donc qu'elle ne transit pas par une station intermédiaire, faute de quoi elle serait supprimée.

Les frères Blanc imaginèrent donc le système suivant. Tous les jours un complice irait à la Bourse de Paris prendre les informations avant la clôture. Il transmettrait ensuite les données à Tours par le système des postes et suivant un code (les gants, les cravates et les couleurs) à un complice à la station télégraphique.

De Tours à Bordeaux l'information serait ensuite retransmise sans vérification sur le système des télégraphes. Les frères Blanc pourraient ensuite la récupérer, et parier à la Bourse de Bordeaux avec une avance de plusieurs jours sur les autres négociants.

L'enquête révéla qu'entre 1834 et 1836, Cailleteau réceptionna 121 colis. Un agent de change estima la somme gagnée par les frères Blanc à 250.000 francs.

Au procès, en mars 1837 à la cour d'assise d'Indre et Loire, les frères Blanc minimisèrent leur rôle se cachant derrière le costume du « petit spéculateur » en comparaison de Meyer Amschel Rotschild, un grand spéculateur reçu en grande pompe à la cour d'Autriche et connu pour court-circuiter les systèmes traditionnels de communications avec des pigeons voyageurs. Mais le crime des frères Blanc n'existait pas. Ils furent condamnés pour corruption – celui des agents du télégraphe, et durent simplement rembourser les frais du procès1.

1 Journal des débats politiques et littéraires, 29 novembre 1837