Agrandissement : Illustration 1

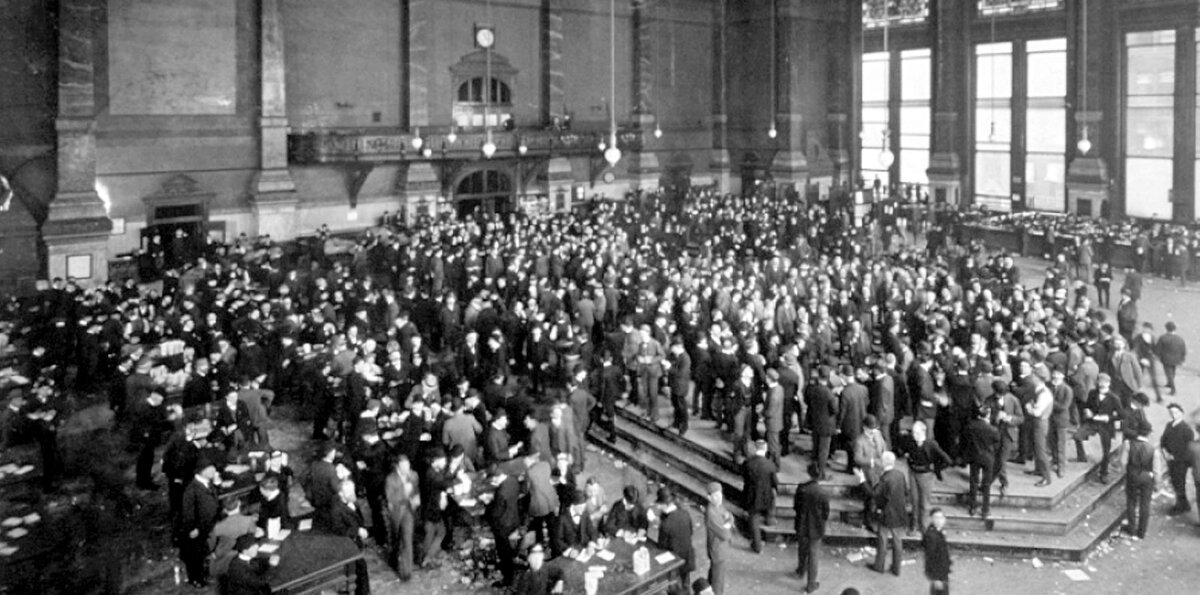

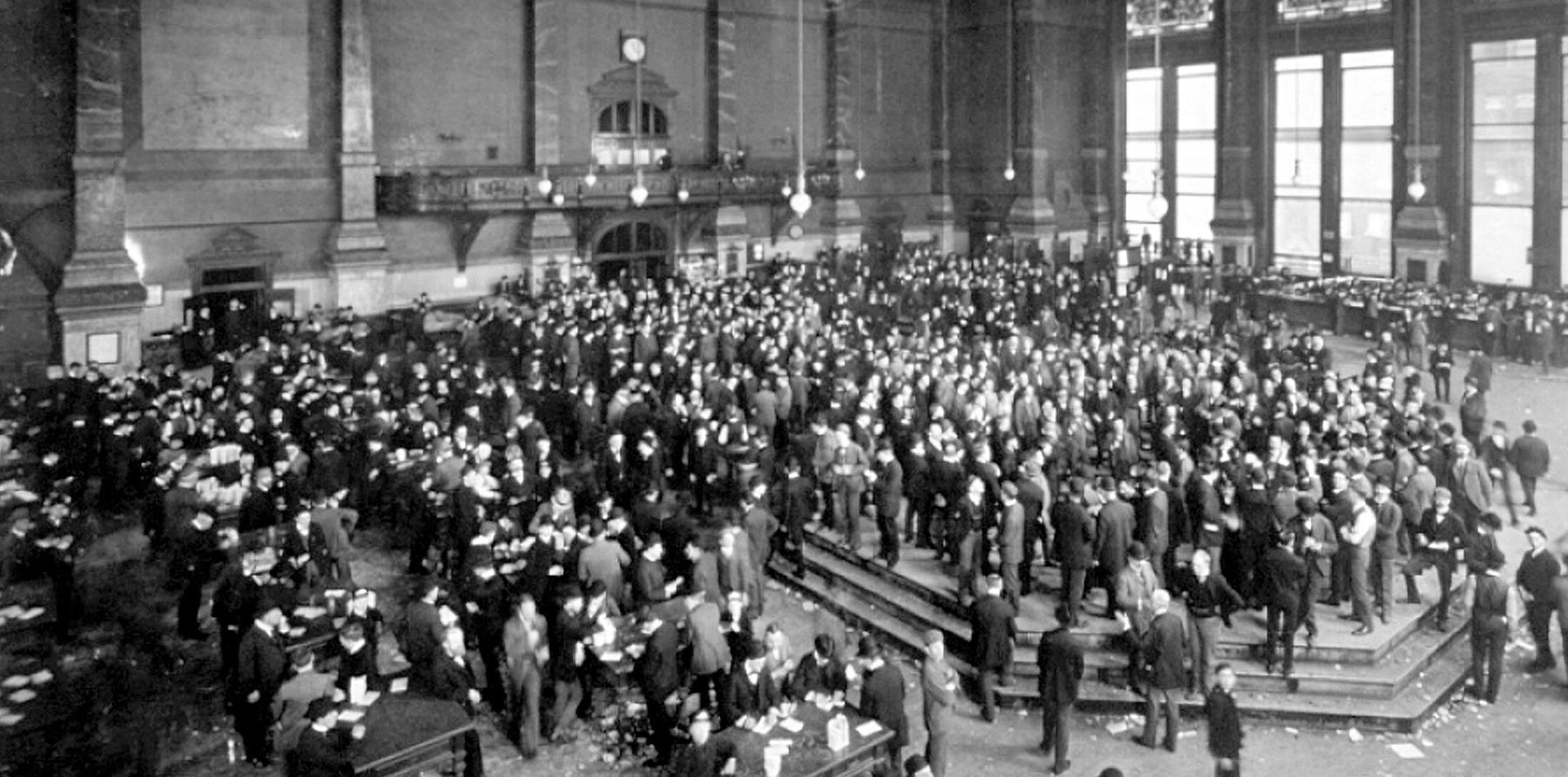

L'anecdote est racontée par Jean-Pierre Boris, journaliste de RFI, spécialiste des matières premières1. En 2004, Hamid Karzaï, nouveau président de l'Afghanistan post-Taliban (saison 1 de 2003-2021), visite la Bourse historique de Chicago (Chicago Board of Trading). On lui explique le fonctionnement de la fosse. Ici on côte le maïs, là le soja. Au fond de la salle le bétail. Karzaï s'enquiert « où est parqué le bétail ? ».

Sans doute pour le commun des mortels, un marché est un lieu physique où se réunissent acheteurs, vendeurs et intermédiaires autour d'une marchandise. Les maraîchers montent à Rungis, les maquignons à la foire aux bestiaux, les pêcheurs à la criée. Mais à Chicago la capitale des marchés à terme, la marchandise physique a disparue depuis bien longtemps. C'est à cette disparition que s'intéresse ce chapitre.

Chicago, capitale des marchés à terme

À la fin du XVIIIe siècle, les treize colonies américaines, représentées sur le drapeau par les bandes blanches et rouges, constituent un alignement le long de la côte Atlantique, du Massachusetts à la Géorgie. Le commerce se fait à partir de l'océan et est massivement tourné, par sujétion aux intérêts, vers la métropole anglaise. Toutes les villes importantes sont des ports, et leur relation se fait par cabotage. On importe des produits industriels et manufacturés d'Europe et on exporte du tabac et du coton2. Mais à partir du XIXe le développement vers l'ouest va changer la donne, et la prise de l'Illinois va marquer un pas décisif.

Les indiens Miamis parlaient de « Sikaakwa » (oignons puants) pour désigner cette plaine marécageuse en bordure du lac Michigan. Remplacés par les Potawatomis au XVIIè, ces derniers s'allièrent avec les français contre les anglais. De cette union, et nombreux mariages mixtes, découlent la prononciation à la française de Sikaakwa (Chicago). Dans le premier tiers du XIXè siècle, le commerce de fourrure, notamment celle des castors, est le pilier économique de la région comme prémices à la colonisation. En 1808, face aux attaques récurrentes des indiens, le gouvernement américain y construit Fort Dearborn3. Chicago est donc né littéralement pour le commerce, celui des fourrures de castors, des ours, des renards, des cerfs, des loutres et des martres. À partir de 1810 une alliance inédite des différentes tribus indiennes harcèle les colons. Une nouvelle guerre menace d'éclater entre les anglais et les américains, ces derniers craignant une alliance entre les autochtones et la couronne britannique. À l'été 1812 le chef indien Tecumseh unifie une trentaine de tribus ensemble et frappe Fort Dearborn. À l'automne de l'année suivante il est tué. Ne reste plus que quelques centaines de tribus, désunies et éparses. Les milices et les rangers font place nette. Ils attaquent les civils, les ressources agricoles et les réfugiés sont condamnés à la famines et à l'exil4. Les indiens restant, vivent dans des camps et finissent par abandonner les revendications de territoires avant de migrer. En 1816 la région est définitivement “sécurisée“ et rentre deux ans après dans l'Union, l'Illinois devenant ainsi le vingt et unième état des USA.

À l'ouest de Chicago et au sud du lac Michigan s'étendent les grandes plaines fertiles du Midwest (Illinois Kansas, Iowa et Minnesota) qui deviendront le grenier des USA (maïs, soja, avoine, blé). Dans les années 1830, les fermiers irlandais et allemands commencent à creuser des canaux afin de relier l'intérieur des terres au lac. Grâce à l'impôt, l'État fédéral soutient massivement le développement des communications. Entre 1820 et 1849 presque la moitié du budget de l'État fédéral est consacré aux routes et aux canaux5. Alors que le réseau hydrographique est orienté nord/sud, les canaux vont permettre de développer l'axe est/ouest

Ainsi relié à la rivière Illinois, Chicago devient un hub fluvial, capable de relié le Canada par les Grands Lacs, l'Atlantique par le canal Érié, et le Golfe du Mexique par le Mississippi. Le canal Érié, qui permet de rejoindre Chicago à New York, divise le prix du fret entre les deux villes par neuf en à peine vingt ans6. L'historien William Cronon parle de Chicago comme d'un « entonnoir » par lequel se déversait les matières premières agricoles7, avant d'être réexportées ailleurs.

Dans les années 1830 et 1840, au balbutiement du développement des axes de communications et de transports, les marchands jouent un rôle important dans le lien entre les agriculteurs du Midwest et la ville de Chicago où s'écoule la marchandise. Ces derniers fournissent des vêtements, de la nourriture, du matériel agricole, des produits manufacturés ou des médicaments aux migrants pionniers. Souvent pauvres, ceux-ci n'ont d'autres choix que de payer en nature, avec leur production. Les commerçants se retrouvent alors à transiter des biens manufacturés dans un sens et des marchandises agricoles dans un autre, à servir d'interface entre la marchandise et son lieu de vente. Certains marchands deviennent alors par la force des choses , grossistes en céréales.

Mais avant l'arrivée du télégraphe, l'accès aux informations boursières été compliqué et peu fiable. Ce marché largement informel ce révèle plus que bancal. Dans son livre sur Chicago Nature's metropolis l'historien William Cronon cite le cas d'un propriétaire de pomme de terre de l'Illinois ayant “entendu dire“ qu'il tirerait un bon prix de sa marchandise à la Nouvelle-Orléans. Mais plus il descendait le Mississippi, plus le prix de sa marchandise chutait. Arrivé à destination au bout de six semaines, il se rendît compte qu'il n'était pas le seul à avoir “entendu dire“. La Nouvelle-Orléans fût littéralement inondée de patates bons marchés.

La construction d'un marché à grande échelle, capable d'abolir les frontières spatiales et temporelles est alors l'oeuvre de trois innovations majeures. Trois innovations qui vont converger sur Chicago dans la seconde moitié du XIXè siècle. La première est celle des transports (canaux, rails) qui va abolir l'espace. La seconde celle du télégraphe, va abolir le temps. Enfin la dernière est celle d'un lieu qui va centraliser les activités commerciales, la Bourse. Nous allons ici étudier ces innovations et comprendre en quoi elles débouchent sur la naissance d'un marché mondial interconnecté.

Une révolution des transports

La taille du territoire américain est une condition de l'abondance agricole. Mais les milliers de kilomètres qui séparent les villes est aussi un obstacle à l'écoulement des stocks. La première révolution sera donc celle du transport et de la logistique.

Les canaux et les chemins de fer lancent la conquêtes vers l'Ouest. La Galena and Chicago Railroad, reliant les mines de plomb de Freeport à Chicago, amorce le mouvement du rail. Aucune compagnie du rail ne fait circuler des trains à la fois de l'est et à l'ouest de Chicago. La ville deviendra ainsi le plus grand centre ferroviaire du monde jusque dans les années 1960, avant que les compagnies aériennes ne fassent décliner cette activité.

Par sa position stratégique, Chicago devient donc à la fois la ville-terminaux, là où les trains s'arrêtent, que la ville-entrepôt.

Toutes les marchandises convergent vers Chicago. Six ans après le premier coup de sifflet de 1849 la population a déjà triplé. La bourgade passe de trois cents habitants à sa fondation en 1833 à un million en 1890. Toute personne voulant transiter d'une côte des États-Unis à l'autre attend sa correspondance à Chicago. À la veille de la Grande guerre, le monde compte plus d'un million de kilomètres de rail dont un tiers aux USA. Il n'en comptait que 8.500 kilomètres en 1840.

Le transport de marchandise, le fret, représente des deux tiers au trois quart du chiffre d'affaire des compagnies de chemin de fer. En 1930 on compte aux USA, 53 000 wagons de passagers contre 2,3 millions de wagons de fret8.

La câble télégraphique va se déployer le long du rail. On passe de 23.000 kilomètres en 1850 à 103.000 dix ans plus tard. Le télégraphe permet de faire connaître une information, par exemple le prix d'une marchandise, à l'autre bout du pays instantanément. Il permet aussi de faire circuler l'argent plus facilement. Entre 1825 et 1870 le montant des capitaux français et anglais investi à l'étranger est multiplié par douze.

Agrandissement : Illustration 2

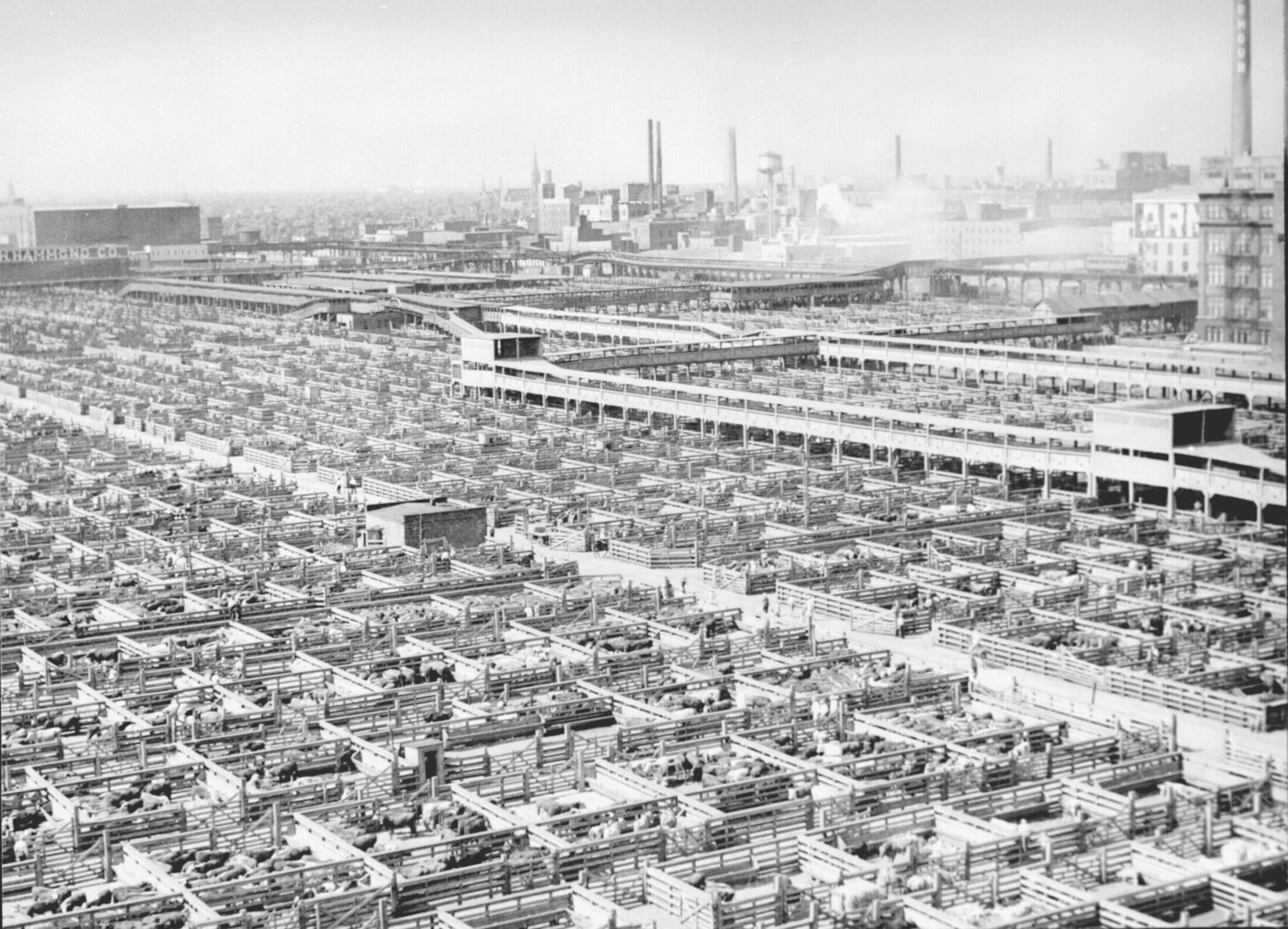

Abattoir : l'industrialisation de la mort

En 1864, pendant la guerre de Sécession, neuf compagnies de chemin de fer, acquièrent 1,3 kilomètre carré de marécage pour fonder l'Union stock yard and Transit Company, dit The Yard, le plus grand enclos à bestiaux au monde. Sur ces 130 hectares peuvent se stocker 21.000 vaches , 75.000 porcs et 22.000 moutons c'est-à-dire le plus grand marché au bétail vivant du monde. Au sommet de son activité, en 1924, le Yard peut traiter 18 millions de têtes de bétail par an. Le rail fourni un flux massif et continu de bétail convergeant de tout le Midwest vers Chicago.

Chicago a donc bâti sa puissance sur deux fonctions, rassembler les ressources de l'Ouest et du Sud et les disperser vers l'Est.

Mais comme le note Jacques Damade dans Abattoirs de Chicago9, le stockage d'animaux vivants représente une certaine entrave à l'industrialisation tout autant qu'il exerce une pression en terme de coût. Il faut garder, stocker et nourrir ces animaux. Mais transformer un animal en viande, c'est à dire en denrée périssable n'était pas possible à certaines périodes de l'année du fait de la chaleur. La mise en place d'une industrie de la mort, capable de tuer et découper la viande, et celle d'une chaîne du froid, allait permettre d'abolir les saisons.

La Washington Ice Company, qui possédait des champs de glace dans le Winsconsin, commença à amener des pains de glaces à Chicago pour réfrigérer les entrepôts. Les premiers wagons frigorifiques (reefers), firent leur apparition dans le dernier tiers du XIXè. Muni d'une épaisse isolation, on y plaçait des blocs de glace permettant de transporter la viande en allongeant sa durée de vie. En 1869 arrive du bœuf de Chicago dans les assiettes New-Yorkaise, et en 1880 les premières livraisons de fraises et d'oranges californienne. En 1876, Charles Tellier, un ingénieur français, invente Le frigorifique, le premier bateau réfrigéré. Après plus de trois mois de navigations, celui-ci ramène d'Argentine à Rouen de la viande et du beurre.

Au début du XIXe, la traversée de l'Atlantique se fait encore à la voile. En 1819, le Savannah, un bateau à vapeur équipé d'une roue à aube est le premier bateau à la réaliser en 25 jours, 22 à la voile et 3 à la vapeur.

Le steamboat, littéralement bateau qui fume, capable de charger 500 à 700 bêtes, accélère la vitesse de transport des animaux.

Mais la roue à aube n'est pas adaptée à l'océan. Il faudra attendre l'invention de l'hélice et la première traversée du Great Britain en 1843 pour envisager un moyen de transport plus fiable. Du milieu du XIXè à 1914 la longueur des bateaux est multipliée par trois et leur tonnage par 22. Sur la même période le coût du fret internationale baisse de 70% . Les charbonniers, puis les minéraliers à partir de 1860 qui transportent du vrac, les pétroliers, puis les frigorifiques à partir de 1876, accélèrent les échanges internationaux de marchandises.

La viande de par son aspect périssable obligeait à la mise en place d'une organisation minutieuse et minutée. Toute possibilité de mécanisation, de ne plus se soumettre aux rythmes aléatoires de l'humain, fût la bienvenue. Grâce aux wagons et entrepôts frigorifiques le flux ne s’arrêtait jamais. Les humains devaient se plier à ce rythme. Si Chicago n'a pas inventé la division du travail, le travail en miette, la métropole l'a élevé au rang industriel. Pour les producteurs, cette industrie logistique permettait d'étendre le marché et de trouver d'autres débouchés indispensable à la massification de la production

La chaîne du froid permet de faire fonctionner les abattoirs toute l'année. Le bétail peut être vendu quand il atteint la taille optimale, quelque soit la saison, il n'a plus besoin d'être stocké vivant (livestock) par l'éleveur.

Les grandes plaines du Midwest permettent l'essor de la mécanisation agricole. La faucheuse mécanique, la batteuse à vapeur, les charrues en fer, les herses articulées, les cultivateurs, les rouleaux mécaniques, les bineuses et la moissonneuse-lieuse apparaissent. En 1890 pointent les premiers tracteurs et les moissonneuses-batteuses. La société John Deere développe ses outils au services machinisme agricole. C'est la fameuse « charrue qui brise les plaines » du nom du film (the plow that brokes the plain) de 1936 qui donnera naissance au Dust Bowl, les tempêtes de sable.

En 1842 l'ingénieur Joseph Dart et son associé le marchand Robert Bunbar inventent l’élévateur de grain. Une machine à vapeur permettant de décharger, transporter et stocker le grain. À l'époque la logistique et le transport du grain nécessite une importante main d'oeuvre et provoque une congestion sur les quais.

Le grain elevator, remplace des centaines de bras. Il vide le bateau avec ses godets, tri le grain et le distribue dans des silos qui dépasse les soixante mètres de haut. En mettant au chômage des centaines de travailleurs, il fluidifie au passage le déchargement

Élaboré dans la ville de Buffalo dans l'État de New York, passage entre le lac Ontario et lac Érié, l'élévateur de grain permet à ce port de devenir en quinze ans le plus grands port céréaliers du monde devant Odessa, Rotterdam ou Londres10.

À Saint-Louis, la ville concurrente de Chicago, les mouvements du Mississippi variaient suivants les saisons de sécheresses et de crus de près de 40 pieds (douze mètres). Cette variabilité empêchait la mécanisation et le déchargement resta une affaire de main d'oeuvre qui empêcha Saint-Louis de se développer et fut rapidement dépassé en terme de tonnage par Chicago. En 1840, il fallait une journée à une équipe d'irlandais pour vider un bateau de 250.000 litres. Dix ans après, la machine pouvait le faire en une heure. Charger et décharger trente kilos de céréales revenait à 7 ou 8 cents à Saint-Louis contre seulement 2 cents à Chicago11.

En 1857 la mécanisation de la gare de l'Illinois central Railroad pouvait simultanément vider douze wagons, charger deux navires, le tout avec un rendement de 24.000 boisseaux à l'heure (plus de 650 tonnes / l'heure). Là où des centaines de travailleurs de Saint-Louis auraient mis plusieurs jours.

La mise en place des dérivés

Chicago est situé à équidistance du pôle nord et de l'équateur. Des masses d'air chaud et froid s'y confrontent, donnant naissance à des hivers rudes autant qu'a des étés chauds et pluvieux. Les écarts de température y sont importants et l'hiver le gel peut perturber le transport de marchandise. Il n'était pas rare qu'à des moments de l'année, les canaux gelés obligent les agriculteurs à stocker le maïs jusqu'au printemps. Au dégèle toutes les marchandises convergeaient en même temps vers Chicago faisant chuter drastiquement les cours.

Dans les années 1840 le grain commençait à voyager de plus en plus loin. À mesure que les rendements agricoles augmentaient, l'air d'attractivité de la ville s'étendait. Le transport comportait de nombreux risques qui étaient toujours à la charge du vendeur - l'agriculteur ou le marchand, souvent modestes comparativement à celui qui réceptionnait la marchandise. Les assureurs figuraient alors parmi les entreprises les plus rentables du pays. Les marchandises été assurées contre les aléas du transport (maritime, incendie, retard, pourrissement) mais pas contre la fluctuation des prix.

Vendre le blé moins cher en avance pour se protéger d'une éventuelle chute des cours n'était pas une idée nouvelle. Bien que la morale chrétienne interdisse la rémunération sur prêt, l'usure, nombre de contrat maritime du Moyen-âge dans le pourtour méditerranéen font référence à une « réduction du prix d'achat lors de paiement anticipé »12. On trouve aussi trace de contrats plus élaborés dès le XVIe siècle à la Bourse d'Amsterdam notamment avec les “windhandel“ (commerce du vent) qui donnèrent la première euphorie spéculative de l'histoire la Tulipomania.

Jusqu'à 1848 le fonctionnement des marchés de matières premières agricoles de Chicago étaient dispersés en différents endroits de la ville. Les agriculteurs vendaient à des marchands locaux, qui eux-mêmes montaient à Chicago pour écouler la marchandise de gré à gré dans la rue. Cette année là naît le CBOT (Chicago Board of Trade) à l'initiative de William Odgen, maire de Chicago, homme le plus riche de la ville, président de la Galena and Chicago Union Railroad, également administrateur de la Chicago Dock and Canal Company, et de 82 businessmen. L'idée : réunir en un seul endroit, les transactions jusqu'ici disséminés dans une multitudes de marchés informels.

Le CBOT va institutionnaliser le contrat à terme, qu'il va définir par écrit pour la première fois en 1851. Concrètement, en vendant la céréale avant qu'elle ne soit semée, en bloquant le prix, le producteur s'assure contre une éventuelle chute des cours et l'acheteur contre une potentielle hausse. Entre ces deux renoncements, c'est l'intermédiaire qui assume le risque. Il peut gagner de l'argent ou en perdre, tout dépend de la justesse de son analyse. Tout dépend qu'il se fait du futur.

La guerre de Crimée (1854 à 1856) la production européenne de blé va s'effondrer et le prix va être multiplié par quatre. Avec le télégraphe Chicago était désormais à deux minutes de New York, contre deux semaines auparavant. Conjuguée à la révolution des transports, les producteurs du Midwest vont pouvoir pallier aux carences de la production européenne et participer à l'émergence d'un marché mondial. Les futures vont permettre de sécuriser les échanges entre les continents. Il deviendra possible d'acheter en avance à un prix déterminé des céréales.

Mais les marchés dérivés ouvrirent aussi la voie à la spéculation. Il devint possible d'acheter et de vendre une marchandise qu'on ne possédait pas en pariant sur l'évolution future des prix, quitte parfois à les manipuler. Comme le note Cronon, le paradoxe des dérivés est que « des gens qui ne possèdent pas quelque chose le vendent à d'autres qui n'en veulent pas, et qui n'ont pas les moyens de l'acheter ». Le volume des transactions entre intermédiaire dépasse celui du des transactions réelles, ces échanges s'effectuant le plus souvent à crédit, c'est-à-dire en espérant rembourser l'achat grâce aux gains de la vente. Le marché aux céréales se transforma en marché du prix des céréales. La matière physique serait désormais secondaire, désignée sous le terme de sous-jacent. Seul importé la fluctuation de son prix. Le commerce à terme dépassa rapidement celui au comptant. En 1875 il était dix fois supérieur aux transactions réelles. Une décennie plus tard, quinze à vingt fois suivant les marchandises.

Agrandissement : Illustration 3

Comment le blé est devenu une marchandise liquide

L'élévateur permet de transvaser la céréale du train au bateau et inversement. On passa alors du transport en sac, qui peut être transporté par à dos d'homme, au vrac qui circule dans les godets, les tapis mécanisés et les silos. L'unité de comptage passa du boisseau (un volume) au wagon (325 boisseaux).

La suppression du sac et le passage au vrac va rompre le lien entre le propriétaire et l'acheteur. Dans le vrac va se mélanger le grain de différentes provenance entraînant une baisse de qualité générale des céréales. Pour résoudre ce problème juridique et commercial le grain fut alors calibré en catégories (variété, taille, qualité). Ce système une fois devenue fiable, le grain était réduit à une seule information : son volume. Jusqu'ici un acheteur, à défaut d'avoir la marchandise sous les yeux exigeait un échantillon. Avec le système de la classification on savait désormais à quoi s'attendre. Le grain était standardisé. Plus la marchandise est uniformisée, plus elle est facile à classer, plus elle peut être vendue loin en confiance. L'acheteur sait à quoi s'attendre, il peut acheter via un message télégraphique une récolte sur pied.

Cette standardisation permis une massification de la logistique, activité qui se sépara elle-même de l'activité marchande. Le grain été réceptionné, trié, stocké, conditionné puis envoyé à un endroit. Et échangé financièrement dans un autre grâce à l'aide de reçus, un simple bout de papier. Le télégraphe permet de déplacer instantanément des millions de boisseaux de blé.

« Des ruisseaux dorés coulaient comme de l'eau » écrit Cronon à propos de la formidable machinerie logistique. Grâce aux reçus le grain s'échangeait d'une manière plus fluide. Le bien physique venait de faire son entre dans le monde de l'abstraction marchande.

Le CBOT devint le lieu central de l'échange, celui où se réunissait vendeur, acheteur et intermédiaires. Grâce au télégraphe son aire géographique s'étendît au monde entier. Les évènements physiques (sécheresse, gel, insectes ravageurs) devenait moins importants, il suffisait de s'approvisionner ailleurs. L'agriculture commençait à s'émanciper du sol et du climat. Le marché mondialisé, de marchandises circulant sans frontière, de manière abstraite dans des câbles de cuivre, ou sur les océans, les canaux et les rails commença à émerger.

Au début du Xxe siècle, l'État fédéral inaugure une série de nouvelles lois (Act) visant à « certifier » les produits agricoles. Les standards portent sur les variétés de fruits et légumes, leur qualité, mais aussi leur contenance. Un nouveau métier apparaît celui de certificateur (grader). Un des pionniers de cette classification est la compagnie californienne Sunkist qui vendait des oranges à l'autre bout du pays. Il fallait pour le consommateur New-Yorkais un goût prévisible, similaire d'un produit à l'autre avec un niveau de qualité stable. Mais dont le revers de la médaille est la standardisation du goût. Comme l'écrit Thibault le Texier, « le commerce agricole n'est plus une collection de pratiques bariolées soumise à la force des habitudes et des caractères paysans. Il devient toujours plus une activité standardisée que la production de bicyclettes ou d'armes à feu »13.

Comment le télégraphe et le transport standardisent l'alimentation mondiale

Jusqu'au XIXe siècle c'est le blé et le riz qui avaient monopolisés l'attention des politiques économiques et de la recherche scientifique. Dans la seconde moitié du XIXe c'est le maïs qui va « donner le tempo en matière scientifique, botanique et économique »14. Celui-ci a un avantage, à contrario du riz et du blé, il n'est pas hermaphrodite, ce qui facilite les manipulations et les croisements. C'est donc sur le maïs que va se concentrer la recherche agronomique. En 1850 aux USA, 70% des surfaces cultivés de céréales sont du maïs, alors même que seul les autochtones, les indiens, consommaient du maïs. Entre 1860 et 1900 les superficies vont tripler et les rendements quadrupler. La production céréalière largement excédentaire va alors s'assurer un débouché via l'élevage. Le bétail va tirer la demande en maïs lui éviter les crises de surproduction. Au niveau mondial le canal de Suez (1869) puis celui de Panama (1914) vont permettre l'export de ce maïs tout en modifiant les habitudes alimentaires au niveau mondial, désormais beaucoup plus carnées15.

L'apparition des théories biologiques de l'hérédité au milieu du XIXe vont donner les outils intellectuels et techniques pour sélectionner la plante. Ses caractères peuvent être prédits par ses géniteurs. Apparaît alors la notion de variété, une distinction à l'intérieur de l’espèce. Pour sélectionner une variété et la garder pure, une nouvelle activité apparaît, celle de semencier. La production de semence, de graines calibrées, se sépare de l'activité agricole. Cette sélection permet d'ajuster la production agricole aux nouveaux moyens de mécanisations, par exemple en définissant une auteur des tiges qui correspondent à celle de la moissonneuse-batteuse, et répondre à des critères de productivité.

Avec la révolution des transports et des télécommunications le prix des marchandises convergent. À la veille de la grande guerre, les prix des matières premières ne fluctuent plus que de 10 à 20% d'une extrémité à l'autre du globe. La baisse de la piraterie dans la zone caribéenne permet de sécuriser les convois. Ceux-ci réclament moins de main d'oeuvre pour la sécurité, moins d'armements défensifs, les canons laissant place à l'augmentation des capacités de tonnage, tout en faisant chuter le prix des assurances. Cette révolution permet de vendre à d'autres continents et de trouver des débouchés à l'échelle mondiale16.

Mais l'ouverture des frontières amène aussi un processus de spécialisation mondiale entre les pays producteurs et consommateurs, entre les produits manufacturés et les matières premières. À la veille de la première guerre mondiale, des pays jusqu'ici autosuffisants doivent désormais importer des denrées vitales, les rendants plus vulnérables à la fluctuation des prix. La Grande-Bretagne importe 80% de ses céréales, l'Allemagne 40% et la France 30%, principalement des USA et de Russie.

Réguler la spéculation

L'essor des contrats à terme a été fulgurant. Entre 1885 et 1889, 8,5 milliards de boisseaux furent vendus à NYC et seulement 162 millions rentrèrent physiquement dans la ville17. Un ratio de 1 pour 52. Chaque boisseau de blé étant échangeait 52 fois. À la fin du XIXe il y avait des futures sur tout : cheval, mule, vache, bœuf, mouton, beurre, lait, orge, houblon, maïs, avoine, seigle, graine de lin, graine de trèfle, foin, coton, paille, café, huile, fromage, gaz, pétrole. Tous les intermédiaires étaient réunies dans la fosse du CBOT, où une marchandise pouvait être acheté et vendue des dizaines de fois par heure.

C'est ainsi qu'a la fin du XIXe siècle les agriculteurs accumulèrent les griefs contre le CBOT. Le mouvement populiste naissant, regroupant des agriculteurs paupérisés, proposait de nationaliser le télégraphe et les chemins de fer, d'augmenter les impôts tout en fustigeant les « capitalistes oisifs », ceux qui gagnaient de l'argent à la Bourse sans rien connaître de la marchandise qu'ils échangeaient. La rapacité des spéculateurs devient un sujet pour la littérature et le cinéma. Le film muet de 1909 Corner on the wheat raconte la cupidité d'un courtier prêt à manipuler les prix pour s'enrichir. The Pit de Franck Norris, conte les magouilles des traders pour manipuler les prix du blé. Le brokers, avec son haut de forme et son cigare qui manipule les prix sans scrupule, poussant les agriculteurs à la faillite est un personnage récurrent de la fiction.

Les spéculateurs étaient accusés, à raison, de manipuler les prix et de créer des pénuries artificielles pour faire monter les prix ou inversement de les faire s'effondrer. Attaquant certaines transactions dans les tribunaux, les juges cherchèrent alors à différencier la spéculation dont l'objectif est de « se couvrir », comme une forme d'assurance, de la spéculation pour gain. Mais la frontière était difficile à tracer. En 1875 un tribunal de l'Illinois abouti à la doctrine du contempling of delivery. Pour qu'une transaction soit légale, ll fallait envisager la livraison physique de la marchandise.

Œufs, beurre, oignon et poitrine de porc18

En 1898 est crée le Chicago Butter and Egg Board, qui devient en 1919 le Chicago Mercantile Exchange (CME ou Merc) le grand concurrent du CBOT. Le Merc été réputé plus ingénieux car on y faisait rentrer sans cesse de nouvelles marchandises sur lesquelles spéculer. Tout au long du Xxe siècle il va influencer les politiques économiques tout en essayant de contrer les législations qui pourraient endiguer son expansion. Contrairement au CBOT, au Merc on spéculait sur des marchandises périssables et moins volumineuses que des millions de boisseaux de blé. Des monopoles comme Dreyfus, Cargill ou Continental grain monopolisaient le CBOT, laissant peu de place aux petits petits spéculateurs.

Le quartier de Fulton Street était parsemé de hangars et d'entrepôts frigorifiés. C'est là que les hommes du Merc venaient acheter la marchandise. Les œufs avaient une saisonnalité, mais pouvaient se stocker dans une certaine assurant au marché un approvisionnement constant. Grâce aux entrepôts frigorifiques il était possible d'attendre une hausse des prix ou même de la provoquer par la pénurie.

Mais les œufs n'occupaient les spéculateurs que de septembre à janvier. Après quoi le Merc redevenait calme. Il y avait bien eu le beurre mais le gouvernement lança dans les années trente un programme pour stabiliser les prix. Celui-ci devenant prévisible, les futures se révélaient inopérant.

Les patates et les oignons pouvaient être stocker plus longtemps, ce dont ne se privaient pas certains marchands. En 1942 on créa donc un contrat à terme sur la pomme de terre et les oignons. Mais pendant la guerre, le marché resta relativement calme. Les oignons prenaient la suite des œufs, de janvier à mars.

Quand les prix de l'oignon augmentaient, les agriculteurs étaient incités à produire plus. Mais l'année suivante le prix pouvait s'effondrer créant des crises de surproduction. En 1950 le prix de l'oignon passa de 5,05 à 0,4 dollars suite à une manipulation du marché.

En 1955 deux spéculateurs achetèrent 98% des stocks d'oignons (14 000 tonnes !), pour les concentrer à Chicago, créant des pénuries ailleurs aux USA. Avec ce monopole ils purent manipuler les prix à leur guise. Ils imposèrent un prix en menaçant d’inonder le marché d'oignons ce qu'ils firent finalement. Les oignons coutaient moins chers que le sac de toile les contenants et Chicago fut inondé d'oignons.

En 1958 le président Eisenhower proclama le Onion Future Act pour pour bannir la spéculation sur l'oignon privant le Merc d'un de ses produits les plus lucratifs. Les dirigeants du Merc étaient hors d'eux, ils pensèrent un temps saisir la Cour Suprême arguant d'un droit à spéculer.

Pour remplacer l'oignon il fallait trouver quelque chose qui se stocke et qui possède une variabilité imprévisible. Ils commencèrent à s'intéresser au cochon et étudièrent le fonctionnement de l'industrie porcine. La poitrine de porc, une fois séchée et fumée devenait du bacon. Congelée elle pouvait se stocker. Le gros des ventes avaient lieu au retour des vacances et au début de l'année scolaire, mais une mauvaise évaluation des quantités pouvaient pousser les producteurs à se retrouver avec des stocks d'invendus. Ce problème saisonnalité devint une opportunité commerciale. Et en 1961 fut crée le future sur la poitrine de porc.

Agrandissement : Illustration 4

En finir avec la régulation

Après la seconde guerre mondiale le gouvernement américain souhaitait garder la mainmise sur la régulation financière. Au niveau international, la pièce maîtresse de cette stabilité était le taux de change fixe entre les monnaies (les Accords de Bretton Woods en 1944). La crise des années trente est encore dans toutes les têtes, en organisant le système monétaire international autour du dollar et sa convertibilité en or, on limite le pouvoir d'expansion de la finance en ancrant l'économie dans une réalité matérielle. Ce système accompagna la prospérité économique de l'Amérique durant les trente glorieuses.

Mais en 1971 Nixon suspend la convertibilité du dollar en or19. La laisse qui liait la finance à l'État allait commencer à se relâcher. La nouvelle période d'instabilité qui s'ouvrait signifié aussi opportunité pour les hommes du Merc. Les juristes et économistes du CME créèrent alors toute sorte de nouveaux contrats, désormais bien éloignés du domaine agricole. On créa un contrat sur les devises (1969), sur les taux d’intérêts et les obligations (1972), sur les obligations au Trésor américain (1977), sur le SP500, un indice boursier (1982). Le plus étonnant est que, bien qu'on s'éloigne des patates et des travers de porcs20, tout cela était encore régit par le Ministère de l'Agriculture.

Dans ces conditions la doctrine du contemplating of delivery visant à séparer la bonne spéculation de la mauvaise, devenait impossible à appliquer. Que serait la livraison physique d'un actif boursier ?

En 1971 les États-Unis sont traversées par un autre bouleversement majeurs : le franchissement du peak oil. Prédit vingt ans plus tôt dans l'indifférence général, le peak Hubbert, du nom du géologue de Shell l'ayant annoncé, se produit effectivement au début de cette nouvelle décennie. Concrètement la production américaine de pétrole conventionnel ne pourra plus que décroître, même si les pétroles non-conventionnels à la fin des années 2000 offriront une décennie d'accalmie21. En 1973 avec le premier choc pétrolier, le prix du baril est multiplié par quatre faisant rentrer les économies occidentales en récession.

Les USA sont confrontés à une inflation galopante. Mais la hausse des prix n'est pas mauvaise pour tout le monde, c'est aussi une opportunité pour ceux qui interviennent sur les marchés dérivés. Et tandis que le prix des denrées augmentent, la finance est de nouveau montrée du doigt.

Depuis 1936 les marchés à terme sont réglementés par le Commodity Exchange Act. La vingtaine de fonctionnaires du Commodity Exchange Authority chargés de surveiller les marchés dérivés semblent largement dépassés par la croissance exponentielle des futures. Le « gendarme de la bourse », la SEC n'intervient pas sur les marchés dérivés. Historiquement les futures sont liés aux marchés agricoles, et c'est d'ailleurs une entité du Ministère de l'Agriculture qui est chargé de leur surveillance. Pour caricaturer ont dit du CME que c'est le marché des « poitrines de porcs » (pork bellies) le bacon étant un produit phare de l'alimentation américaine, alors même que depuis la fin des années 1960, les produits sur lesquels ont négocie sortent de plus en plus du domaine agricole.

Suite à des manifestations contre l'inflation et la mobilisation de trois sénateurs Démocrates, le Congrès s'intéresse à la mise en place d'une nouvelle autorité régulatrice. La direction du CME n'est pas contre une régulation mais à certaines conditions. Une agence fédérale, pourrait « légitimer » l'action des bourses de dérivés22. Le lobbying financier va donc essayé de tirer la régulation dans un sens particulier.

À la fin des années 1960 beaucoup de futures ont été crées sur des sous-jacent qui n'ont rien à voir avec le milieu agricole. Il faut donc redéfinir ce qu'est une commodity, de préférence en lui donnant une définition très vague laissant rentrer tout et n'importe quoi dans cette catégorie. Deuxièmement il fallait faire sauter la doctrine judiciaire du contemplating of delivery. La direction du CME savait bien qu'un certain nombre de transactions effectuées ne résisteraient pas à une confrontation dans les tribunaux avec cette doctrine centenaire.

Le directeur du CME, Leo Melamed et Philip McBride Johnson, avocat spécialiste des matières premières et conseiller général du CBOT réussirent à faire rajouter une vingtaine de mots dans le nouveau projet de loi. À la liste des marchandises sur lesquelles il était possible de créer des marchés à termes (blé, coton …) s'ajoutait la possibilité d'en créer sur des biens intangibles (« services, droits, intérêts »).

En 1980, ce même Philip McBride Johnson passa du statut de lobbyiste à celui de régulateur en étant nommé par Reagan président de la CFTC, le nouveau gendarme des marchés dérivés. Il n'y avait donc désormais plus aucune limite à l'expansion de la sphère des futures.

Cet article est extrait d'un texte plus long Au bal des prédateurs sur la spéculation sur les marchés de matières premières pendant la période 2020 -2023. À télécharger ci-dessous

aNOTES

1 Jean-Pierre BORRIS, Traders, vrais maîtres du monde, Tallandier, Paris, 2017, page 101

2 Patrick VERLEY, L'échelle du monde, essai sur l'industrialisation de l'Occident, NRF-Gallimard, 1997, page 227

3 http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/492.html

4 Roxanne, DUNBAR-ORTIZ, Contre histoire des États-Unis, Wildproject, Marseille, 2021, page 135

5 Patrick VERLEY, page 215

6 Patrick VERLEY, op.cité

7 William CRONON, Nature's metropolis, Chicago and the great west, Norton & Co, 1991

8 Thibault le TEXIER, La main visible des marchés, La découverte, 2022. p275

9 Jacques DAMADE, Abattoirs de Chicago, éditions La Bibliothèque, 2016

10http://www.horizonview.net/~ihs/GrainElevators/GrainElevator_Chronology1.html

11Thibault le TEXIER, p284.

12Sylvain PIRON, Généalogie de la morale économique, Zones Sensibles, 2020, p286

13Thibault le TEXIER, p190.

14Alessandro STANZIANI, Capital-Terre : une histoire longue du monde d'après (XIIe - XXIe), Payot, 2021 ; p173

15 Alain BONJEAN, Benoît VERMANDER, L'homme et le grain, une histoire céréalière des civilisations, Les Belles Lettres, 2021. Page 145. Au niveau français le réel point de basculement est le plan Marshal qui vise à faire écouler le maïs américain par l'augmentation du cheptel hexagonal.

16 Patrick VERLEY, page 188

17« contemplating delivery », American history Review 111, avril 2006

18 Emily LAMBERT, The Futures, Basic Books, New York, 2011

19 Nous développerons la séquence de démantèlement des Accords de Bretton-Woods dans le chapitre sur le pétrole.

20 Souvenons-nous que le CME, né en 1919, est l'ancêtre du Butter and Egg Board.

21 Voir le chapitre sur le pétrole et notamment la question des huiles et gaz de schistes.

22 McKenzie, chap 2