Agrandissement : Illustration 1

Ces dernières années on a beaucoup parlé d'extractivisme, principalement de métaux. Quand on parle des flux du capitalisme on pense spontanément à des matières ayant une forte valeur ajoutée : pétrole, gaz, céréales, métaux rares. Ton livre s'intéresse aux matières de loin les plus transportées en terme de tonnage (sable, granulat, remblais, terre, sédiment) mais n'ayant qu'une faible valeur financière. Comment en es-tu venu à t'intéresser à cela ?

Tout commence dans mes études de master fin 2016. Je m’intéresse alors à une école de pensée en économie hétérodoxe, avec laquelle je continue un compagnonnage, qui s’appelle la Théorie de la Régulation. Leur conceptualisation du capitalisme, de ses régimes et de ses crises, m’inspire beaucoup, mais voilà : elle ignore totalement la matière et l’énergie. Avec des amis historiens, je me lance alors dans un très long travail pour révéler l’économie par sa matière : plutôt que de regarder les flux monétaires usuels (investissement, épargne, profit, etc.), on compte tout ce qui est extrait et tout ce qu’implique le commerce international, en tonnes. Deux résultats apparaissent immédiatement : d’abord, le pays dépend complètement du reste du monde depuis 1830, c’est-à-dire que l’échange est écologiquement inégal au sens où la France reçoit bien plus de matière et d’énergie qu’elle n’en fournit aux autres pays ; ensuite, la principale matière extraite est le sable et le gravier, et cette extraction croît exponentiellement après 1945. En prolongeant ces recherches, je trouve que les deux autres matières les plus importantes pour le capitalisme français sont : les terres de terrassement et les sédiments. Des matières sans valeur, banales et omniprésentes. Alors voilà, j’avais lu énormément de travaux marxistes sur le développement historique du capitalisme, le rôle clé de l’extractivisme des métaux rares, les récits sur l’énergie, et je tombe sur des masses immenses, sans commune mesure avec le charbon, les céréales ou le minerai de fer, que j’évalue en milliards de tonnes et mètres cubes… et qui n’intéressent personne. Il n’y avait tout simplement aucun travail un peu conséquent sur aucune d’entre elles. Des grands absents de l’historiographie, donc de l’histoire du capitalisme français. D’où mon projet de thèse : faire une socio-histoire de ces courbes, socialiser la matière au-delà des chiffres, et les rattacher à l’évolution du capitalisme français. Et à partir de tout ça, c’est un argument du livre, nouveau je crois : mettre en évidence et analyser un extractivisme que connaît la France depuis les années 1950, qui n’implique pas de rapports impérialistes, pas de violence physique, ni de multinationales : un extractivisme ordinaire, omniprésent sur tout le territoire, de sable et de gravier.

« Une société produit un espace par lequel elle se maintient » écrit Henri Lefebvre que tu cites. La transformation des rapports sociaux se lit dans le paysage. Peux-tu développer cette idée ?

Henri Lefebvre a été essentiel pour fournir une armature théorique à ce travail. En 1974, il publie son fameux ouvrage, « La production de l’espace ». La première fois que je le lis, je n’y comprends pas grand-chose. Mais à force, je commence à saisir par l’enquête, ses intuitions. L’idée est brillante : les rapports sociaux d’une société se lisent dans un espace physique qui est, par conséquent, social. Il donne l’exemple suivant : « Si nous regardons un champ de blé ou de maïs, nous savons bien que les sillons, l’ensemencement, les barrières des champs, haies ou fils de fer, désignent des rapports de production et de propriété. » D’autres rapports sociaux produiront un autre champ de blé : champ communalisé, pendant des siècles notamment en Angleterre avant le mouvement des enclosures ou dans une ZAD, etc. Ainsi, la transformation des rapports sociaux se reflète dans la production d’un espace inédit… Celui-ci est physique, il a une matérialité spécifique, et pleinement social, au sens où il est le fruit de compromis sociaux institutionnalisés. Mais il y a mieux pour mon projet : c’est par la transformation de l’espace que j’attrape les flux de matières, que je les rattache à des groupes d’acteurs, à des rapports de force et que j’arrive à les politiser. C’est même un point essentiel, qui vaut bien au-delà de mon enquête sur la France : pour rendre intelligible l’évolution des flux biophysiques du monde, et en quoi ils affectent les rapports sociaux, il faut passer par l’espace physique – qui fait bien partie du monde social (c'est même un mode d’existence du social, comme l'habitus ou le champ chez Pierre Bourdieu). Cette idée, bien que formulée de diverses manières, est ancienne. Ce n’est pas un hasard s’il y a un virage, au tournant des années 1970, dans les pensées critiques, notamment marxistes (outre Lefebvre et les situationnistes, citons aussi Harvey, Topalov, Castells, etc.) : ces écrits reflètent aussi la transformation physique de l’espace (surtout urbain) que ces auteurs constatent sous leurs yeux et essaient de penser dans leur cadre d’analyse. Il en va de même des penseurs de l’écologie politique (Charbonneau, Illich ou Gorz). Dans l’ensemble, l’alarme environnementale provient de la production de l’espace en cours, et non pas des indicateurs techniques qui dominent aujourd’hui (je pense à la réduction, très problématique, de la crise écologique à des limites planétaires).

Agrandissement : Illustration 2

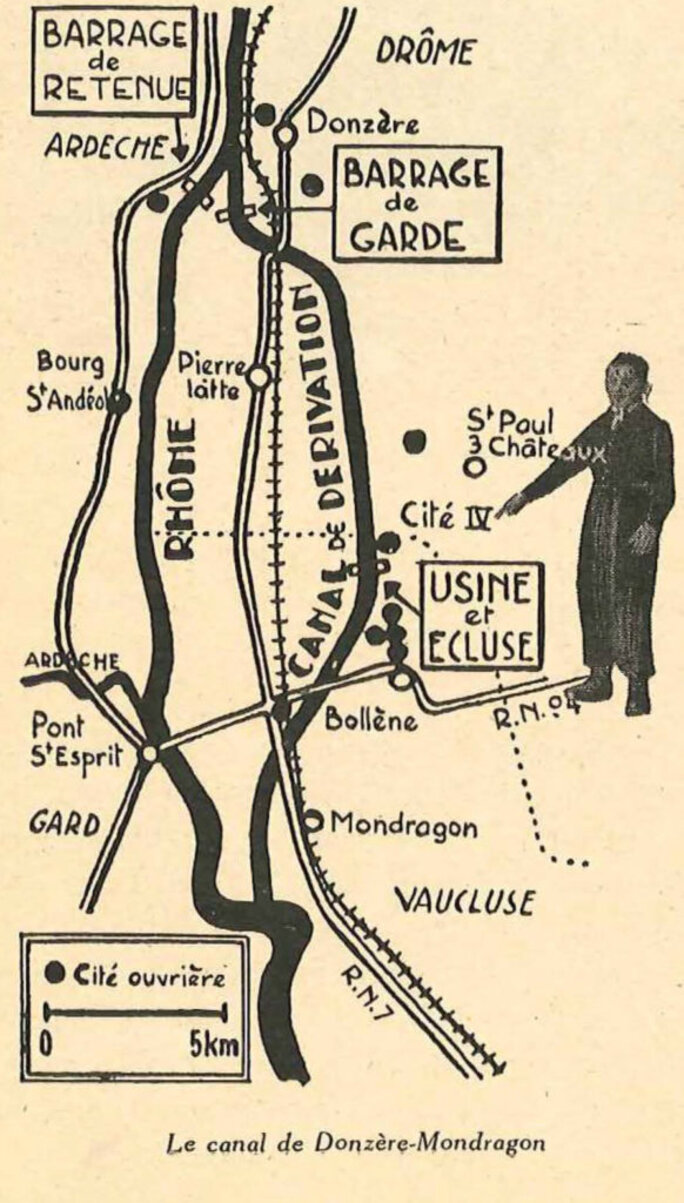

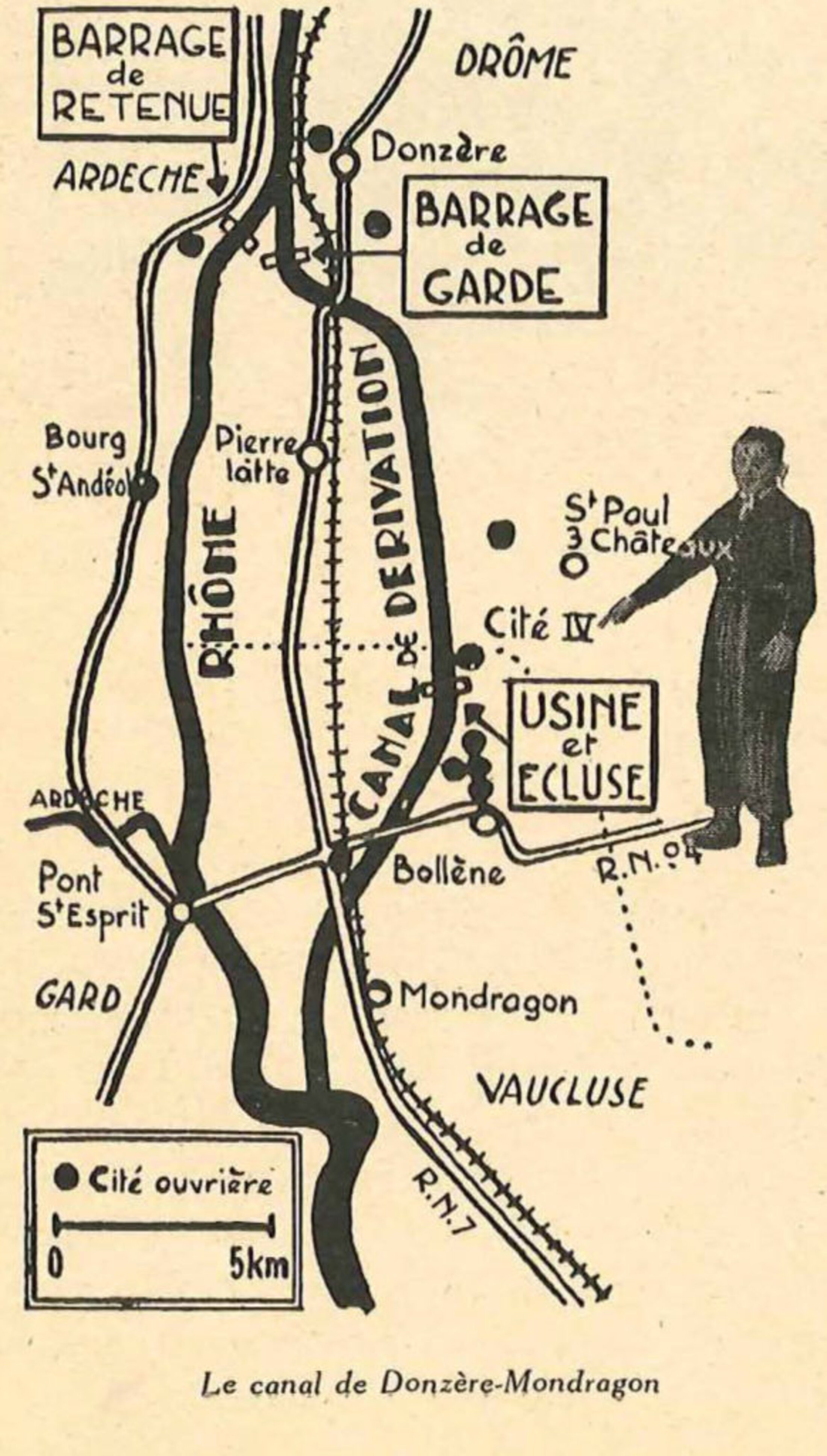

En introduction de ce livre tu présentes l'exemple du corridor du Rhône au niveau de la commune de Donzère. C'est là, dans l'après-guerre, que l'État lance un projet de barrage hydroélectrique censé produire 5% de la consommation du pays. Ce projet est le premier acte d'une politique globale d'aménagement, qui amène en amont et en aval une cascade de conséquences. Et effectivement aujourd'hui au même endroit on a une autoroute, des routes nationales, une centrale nucléaire, des lignes hautes tensions, un canal, deux pipelines et deux voies de chemins de fers. Un peu plus loin on a des grandes cités pour loger des ouvriers et des carrières pour produire du granulat. C'est aussi là que la petite entreprise ardéchoise Lafarge prend son envol. Autre aspect largement inconnu, les terres agricoles sont largement amputées mais on offre la possibilité aux agriculteurs de se tourner vers des cultures plus intensives et plus rentables (L'aménagement est responsable de 17% du remembrement agricole). Peux-tu revenir sur cette séquence ?

Lefebvre reproche aux géographes de fragmenter leurs études, copiant l’aspect fonctionnaliste de l’aménagement du territoire de l’époque. Chaque étude découpe une portion de territoire et décrit les choses qui s’y trouvent, ainsi que les discours sur cet espace, oubliant l’aspect dynamique : comment il est (matériellement et idéellement) produit ? Ses recommandations étaient dans un coin de ma tête pendant l’enquête. Et en effet, j’ai vite réalisé le besoin (méthodologique et théorique) de penser l’unité. Ce corridor du Rhône, que je prends comme exemple, mais qui aurait pu être celui de la Seine, saturé d’infrastructures et d’industries, etc., reflète évidemment les grands plans d’aménagement de l’État. Mais il y a des effets qui vont bien au-delà de ce bâti : les carrières, par milliers, et… les remembrements ! Cette réorganisation des parcelles, les réunir et reprofiler pour la mécanisation et accroître les rendements, est proposée comme compensation aux exploitations affectées par le passage de l’infrastructure (autoroute, canal, LGV, etc.). Donc construire une autoroute, c’est accroître le trafic de marchandises et soutenir l’industrialisation de l’agriculture (et bien d’autres choses). Depuis 1945, plus d’un million de kilomètres de haies, ces milieux écologiques aussi fragiles qu’essentiels, ont été détruits – dont presque un cinquième, donc, du fait des grandes infrastructures. J’exprime ainsi une critique des recherches qui, pour étudier l’agriculture, pour continuer sur cet exemple, vont cadrer leur enquête sur les acteurs et institutions explicitement dédiés au monde agricole. Ou ceux qui vont découper une infrastructure du reste du monde : comme le montre bien Jean-Baptiste Fressoz, autre influence dans mon travail, il faut tenir compte des symbioses pour saisir leur dynamique historique. La taille de l’autoroute ou du canal va de pair avec celle du grand port, etc.

Pour revenir à la production de l’espace, on peut dire ceci : il est vrai que des rapports sociaux très spécifiques à un espace vont produire des effets uniquement à cet endroit. Mais dans le capitalisme, il y a des rapports sociaux plus macroscopiques, qui persistent tout en évoluant. Parmi eux, le rapport salarial, mais aussi l’État, comme condensé de rapports sociaux suivant la tradition de Gramsci à Poulantzas, l’insertion de l’économie au niveau international, etc. L’enquête propose ce va-et-vient entre les échelles pour saisir quelques rapports sociaux fondamentaux : de la carrière locale sur la Durance à l’internationalisation du fordisme, des conflits dans la Loire à la législation environnementale par l’Etat, de l’usine automobile à l’entrepôt logistique.

Agrandissement : Illustration 3

Un camion sur cinq transporte du granulat. En Île-de-France, 12% du tonnage circulant sur les routes est du déchet produit par le BTP. Tu expliques que les routes constituent un « puits sans fond » pour l'industrie du BTP. Plus on transporte, plus on abîme (un 44 tonnes équivaut à un million de voitures !), plus on doit réparer, plus on produit des déchets. Le serpent se mord la queue : il faut sans cesse réparer ce que l'on détruit et chose risible, cette valorisation des déchets est présentée comme « bonne pour l'environnement ». Gunther Anders disait du nucléaire qu'il ne venait pas répondre à un besoin mais au contraire, en tant que robinet énergétique impossible à fermer, qu'il avait « besoin de besoins ». En quelque sorte, la question énergétique est plutôt une question d'abondance que de pénurie. La création de nouvelles routes comme l'entretien des anciennes répondent parfaitement à cette définition.

L’économie circulaire a déjà été abondamment critiquée, comme extension du marché, technique de greenwashing, etc. Ici, ce que je montre, avec les critères actuels de l’écologie technocratique, c’est que c’est non seulement très ancien, mais que c’était massif, local, bien organisé par les services de l’État, etc. La route constitue le débouché idéal pour des centaines de millions de tonnes de déchets divers, présentés comme inertes : on les insère dans les sous-couches, les remblais, les accotements, etc. À partir des années 1970, les mots changent, cela devient « écologique » de valoriser, mais les pratiques existent bel et bien depuis le XIXe siècle. Donc l’idée qu’avant on était dans un système linéaire, que désormais on prend conscience des enjeux environnementaux et qu’il faut aller vers quelque chose de circulaire est fausse. Surtout, cette immense valorisation n’a rien changé à l’extractivisme ordinaire ou la production de ciment : on n’a jamais autant valorisé de déchets dans les cimenteries que pendant le Fordisme… et au même moment la production de ciment a décuplé ! L’économie circulaire est donc banale et sert surtout à trouver un débouché à des flux de matières encombrants. Mais il y a mieux : elle crée des boucles vicieuses en pagaille. Plus il y a d’industries polluantes, plus il y a de « bons déchets » et plus les taux de valorisation peuvent être élevés : les cendres récoltées dans les centrales thermiques qui utilisent le lignite sont les plus proches, du point de vue physico-chimique, du ciment ! Voilà un exemple de « ciment vert ». Plus on fait circuler de gros camions, plus les routes sont détruites, plus on a de déchets routiers, etc. Plus il y a de carrières, plus on peut valoriser des déchets pour leur réaménagement. On pourrait multiplier les exemples. Dans l’ensemble, construire massivement des routes fut une excellente chose pour valoriser des déchets ! Bref, avec leurs propres critères d’efficacité, je montre que valoriser n’a rien de vert, et que l’économie circulaire est un business as usual. Mais au-delà de l’économie circulaire, c’est la conception technocratique de l’environnement, elle aussi très ancienne et hégémonique aujourd’hui, qui est visée. Le cadre qui dit : « on a autant de déchets, comment les valoriser de façon optimale ? » dépolitise fondamentalement les enjeux. Le problème général est l’existence des activités (industries ou BTP) qui génèrent - et consomment - autant de déchets, et le problème pratique tient à leur implantation, c’est-à-dire l’espace qu’elles produisent…

Agrandissement : Illustration 4

Tu expliques que les carrières font l'objet de beaucoup de contestations locales. Face à cela l'État va mettre en place une série de mesures. Pour les caractériser tu reprends l'idée de Grégoire Chamayou dans La société ingouvernable d'une « dialogie dominante ». En gros c'est l'État qui définit les termes du dialogues. Tu notes surtout qu'une carrière peut être contestée localement mais la demande globale ne peut pas être remise en cause. Peux-tu développer cette idée ?

Au vu des niveaux des extractions et de l’omniprésence des carrières, la conflictualité est très forte, tout en étant locale, contre l’extractivisme dans les années 1960 et 1970. C’est un saccage ultralibéral : jusqu’à la loi du 2 janvier 1970, qui soumet leur ouverture à autorisation préfectorale, il n’y a aucune contrainte d’exploitation ou de réaménagement. Des petites entreprises draguent une portion de rivière pendant quelques mois et partent une fois le lieu vidé de son sable et de son gravier pour aller extraire un peu plus loin. Les contestations se multiplient et la situation devient vite intenable. L’administration distingue deux types de critiques : celles qui visent des nuisances (bruit, poussière, paysage, etc.) et celles qui s’opposent à la carrière et à ce qu’elle va servir (ex : le chantier autoroutier voisin). Pour aller vite, l’État va en effet intégrer une série de demandes des premières, qui dominent, pour mieux rejeter les secondes, jugées extrémistes. Donc il se passe bien quelque chose comme une institutionnalisation de l’environnement, son incorporation dans l’État. Mais, à nouveau, avec une conception bien spécifique de l’environnement. Ce que beaucoup de recherches ne questionnent pas, comme si ce processus allait de soi, alors que l’environnement retenu est dépolitisé : il s’agit d’optimiser les nuisances par une série de lois… Il y a un cadre au débat, imposé par l’Etat : une condition essentielle à tout cet arsenal est que la demande en sable et gravier doit être satisfaite ! C’est le succès de ce que Chamayou décrit comme la “production de la dialogie dominante" : le dispositif consiste à nier le caractère politique du conflit, et les rapports de domination entre parties, pour le transformer en problème lié à un déficit d’écoute ou de communication. Donc on peut discuter, planifier localement (au niveau du département) les carrières, jusqu’au moindre détail en leur sein, on peut réaménager, cacher les dégâts, créer des espaces ludiques de toute pièce, planter des arbres, etc. Tout cela est désormais permis, encouragé, et on pourrait même théoriquement imaginer que cela se fasse de façon assez consensuelle et démocratique (pour forcer le trait). Dans ma lecture de ces dispositifs, ils permettent de légitimer l’extraction en rivière qui augmente jusqu’au début des années 1990 (lors de l’interdiction), alors même que les dégâts sont connus et documentés depuis des décennies. Au travers de schémas (départementaux et désormais régionaux), l’État en vient à administrer un genre de planification écologique de ces espaces (de nombreuses associations naturalistes vantent effectivement la qualité de ces habitats pour les oiseaux, par exemple)… au point de faire oublier qui ils servent : les grandes infrastructures. C’est un avertissement pour les promoteurs d’une planification écosocialiste, pour qui l’environnement (asocial) pourrait être géré de façon optimale grâce à des tas d'indicateurs (dont la fameuse comptabilité écologique) qui viendraient éclairer la concertation : je montre que cela existe depuis des décennies, sous une forme certes bien peu socialiste, et cela permet de maintenir un extractivisme ordinaire. A nouveau, il faut garder la dialectique entre ces espaces, ne pas isoler le creux de la carrière du bâti qu’il construit, ni couper les mines extra-nationales des champs d'éoliennes des grands plans de "transition", ainsi que les structures économiques plus fondamentales qui surdéterminent les dynamiques (je pense au libre-échange dans le capitalisme néolibéral).

Nelo Magalhães est l'auteur de Accumuler du béton, tracer des routes. Une histoire environnementale des grandes infrastructures (La Fabrique, 2024). On peut aussi lire Araser, creuser, terrasser : comment le béton façonne le monde sur le site de Terrestres et L'autoroute et le marchand de sable dans le Monde Diplomatique (avril 2024).