faire chauffer la marmite climatique en la plongeant dans les eaux glacées du calcul égoïste

Si le monde devait disparaître dans vingt-cinq ou trente ans,

cela ne changerait absolument rien pour les économistes d'aujourd'hui.

Un économiste dans Perdre la terre, Nathaniel Rich, 2019

A long terme, nous sommes tous morts

John Maynard Keynes

Agrandissement : Illustration 1

Le 8 octobre 2018, la question climatique se trouva au centre de l'actualité médiatique. La Banque de Suède décernait son prix (nommé à tort « Prix Nobel d'économie ») à deux économistes, dont l'un, William Nordhaus, est réputé pour avoir été le premier à prendre en considération l'impact du réchauffement climatique dans des calculs. Le même jour, le GIEC publiait un énième rapport « de la dernière chance » comme à chaque fois, commandé lors de la COP21 pour décrire au mieux les conséquences d'un réchauffement à 1,5°C ou 2°C et les moyens permettant de maintenir une trajectoire en-dessous de ces températures. Les journalistes ont évidemment salué cette surexposition médiatique environnementale de manière positive, comme le signe d’une prise de conscience. Pourtant, faut-il vraiment se réjouir qu'un économiste s'intéresse à la question environnementale ?

Il semblerait qu'à chaque fois que le GIEC publie un rapport, un autre événement concomitant vienne lui signifier ceci « c'est terrible mais nous n'allons absolument rien changer ». Le 2 novembre 2014, le jour même de la publication de la synthèse du cinquième rapport du GIEC, François Hollande était en visite au Canada dans la région de l'Alberta pour féliciter les entreprises françaises, au premier rang desquelles Total, pour leurs investissements dans les sables bitumineux. Il saluait aussi la récente signature du traité CETA, qui devait faciliter les échanges – notamment énergétiques, avec l'Union Européenne1. En 2018, il en est de même lors de la publication du dernier rapport du GIEC le 8 octobre dernier, quand le même jour le prix le plus célèbre d'économie fut décerné à un économiste ayant tout fait pour négliger l'impact du réchauffement sur la biosphère précisément en lui accordant de l'importance.

Analyse coût/bénéfice de l'apocalypse : qui est William Nordhaus ?

Quand il reprend ses cours à l'université de Yale après avoir reçu le prix de la Banque de Suède, William Nordhaus est accueilli par ses étudiants avec une banderole « Félicitations, professeur Nordhaus ». Humble, il préfère ne pas s'étaler et leur répond : « Ne vous laissez pas distraire du travail à accomplir, qui est la croissance économique »2. Car toute la carrière du brillant économiste a été consacrée à cela : la croissance. Et s’il a été le premier à s'intéresser à l'impact du réchauffement, c'est en réalité pour le minorer.

William Nordhaus rentre à l'Université de Yale en 1967 et s'intéresse très tôt aux critiques de la croissance économique. En 1972 bien qu'en désaccord avec le rapport Meadows sur les limites de la croissance, il identifie tout de même la question du réchauffement climatique comme suffisamment sérieuse pour être prise en compte dans les calculs économiques. Cinq ans plus tard, il publie un article sur Le problème du dioxyde de carbone dans lequel il calcule ce qu'il en coûterait de réduire les émissions de CO2 3. Dans les années 1980 et 1990, il affine cette idée jusqu'à aboutir au modèle DICE (Dynamic Integrated Climate-Economy) pour lequel il a été récompensé : une modélisation scientifique transdisciplinaire permettant d'intégrer cycles climatologiques et cycles économiques. Le raisonnement est simple mais novateur pour l'époque : le CO2 est un sous-produit de l'activité économique qui se traduit par une hausse des températures, lesquelles causent des dommages qui se traduisent en perte de PIB. On estime qu'un point de croissance du PIB à l'échelle mondiale engendre une hausse 0,73% des émissions de CO24. La question pour les économistes est donc la suivante : vaut-il mieux croître et avoir à gérer demain les conséquences de cette croissance, ou gérer les problèmes aujourd'hui ?

Nordhaus va consacrer toute sa carrière a chercher l’équilibre entre dégâts écologiques et dommages économiques (c’est-à-dire ralentissement de la croissance). Si les économistes le vénèrent, ce n'est pas le cas des climatologues. Pour ces derniers, l'échec des politiques environnementales sont dû à la logique de Nordhaus et à son analyse coût/bénéfice. Avec la vague néolibérale des années 1980, face à la menace d'une régulation étatique ses arguments vont prendre un poids décisif. Avec d'autres économistes, ils vont chercher à faire du réchauffement climatique une menace comparables à d'autres questions économiques : une simple variable de plus. Elle pourra dès lors être traitée en terme de coût/bénéfice loin de tout questionnement moral. Dès lors ils vont préconiser une régulation par le marché afin d'éviter une régulation contraignante par l'État5.

Le problème principal de l'évaluation de Nordhaus réside en ceci : il ne cherche pas simplement à évaluer les coûts du réchauffement, de l'inaction ou de l'action, mais aussi à trouver la trajectoire optimale. Alors il calcule. 2°C de réchauffement correspondent à la perte d'un point de PIB mondial. 6° de réchauffement, à moins de 10% de PIB. Si l’on se fie à ses calculs, le réchauffement climatique est donc un problème bénin rapporté à d'autres crises économiques. Entre 2008 et 2016 le PIB de la Grèce à par exemple chuté de 25%, conséquence d'une « crise » économique. A travers les lunettes de l'économiste, la crise climatique est donc négligeable. Le scénario optimal de Nordhaus, celui avec lequel on trouve une stabilité entre l'activité économique, les investissements dans les mesures environnementales et les dégâts collatéraux du dérèglement climatique se situe autour d'un réchauffement à 3,5°C ! On est loin du scénario souhaitable à 1,5°C et plus proche des 5° prévus en cas de business as usual (c'est-à-dire : ne rien faire).

Il y a trois critiques importantes à apporter à cette recherche du réchauffement optimal, c’est-à-dire de la température la plus rentable à laquelle faire chauffer la marmite terrestre. D’abord, les calculs de Nordhaus envisagent un réchauffement linéaire et homogène. Comme si le réchauffement et ses conséquences étaient des choses quantifiables, mesurables et prévisibles. X tonnes de carbone signifie Y degrés de réchauffement, Z mètres de montée des eaux et W millions de personnes déplacées. C’est relativement vrai, mais rien ne nous permet de penser que le phénomène sera linéaire et il paraît impensable de le quantifier sérieusement (X point de PIB = Y millions de morts)

Il y a dans la nature des effets de seuils (comme lorsqu'un glaçon devient liquide ou que le liquide devient gaz) au-delà desquels les effets sont décuplés, des points de rupture et des accélérations difficilement prévisibles du fait de l'inertie du globe terrestre. Nordhaus ne prend pas en compte les boucles de rétroaction, comme par exemple la libération du méthane piégé dans des poches gelés du permafrost qui pourrait accélérer le réchauffement et ses conséquences. Qui plus est, il y a aussi des effets de rupture dans les comportements : les inégalités sociales et leurs conséquences (révoltes, guerres ou génocides) sont amplifiées par les conséquences climatiques6. Il y a peu de chance que les déplacements de populations et les migrations ne se fassent dans le calme et la bonne humeur7

Ensuite, le PIB mondial, celui qui se trouve pénalisé par le réchauffement, c'est d'abord le PIB de l'Occident. C'est-à-dire là où l'on est le moins touché par le réchauffement. La valeur est créée dans les pays développés et majoritairement dans le secteur tertiaire, donc là où l'on est le moins impacté par le climat. La catégorie constituant la majeure partie de l'humanité, celle des agriculteurs pauvres dépendants de leur environnement, ne compte que peu dans les calculs de PIB. Pour le résumer grossièrement, les calculs de Nordhaus sont basés sur le postulat suivant : tant que la climatisation fonctionne pour la Sillicon Valley et que ses techies peuvent travailler au frais, il n'y a aucune raison de s'alarmer.

Mais le reproche le plus important à faire à Nordhaus, au-delà de l'aspect hasardeux de ses calculs, c'est la soi-disant scientificité dans laquelle il se drape pour justifier l’attentisme et l’inaction, le business as usual. L'économiste utilise un outil qui permet de jauger le meilleur moment pour effectuer un investissement : le taux d'actualisation. C'est-à-dire l’avantage ou non d'investir maintenant plutôt que demain. Le principe est le suivant : un euro investi aujourd'hui vaut plus qu'un euro demain. Restreindre la croissance aujourd'hui par des mesures environnementales est-il plus souhaitable que remettre ces restrictions à plus tard, quand les sociétés seront plus riches ? On peut faire le même raisonnement, qui revient à hypothéquer l’avenir, pour la technologie et le principe de précaution : vaut-il mieux être prudent et ne pas développer une technologie ou la développer malgré les incertitudes et miser sur le fait qu'elle pourra résoudre des problèmes futurs ? Comme un euro n'a pas la même valeur aujourd'hui et demain, peut-être vaut-il mieux le gagner aujourd'hui et l'investir demain pour réparer les dégâts environnementaux.

On voit bien que cet argumentaire est surtout une pseudo justification du court-termisme (privilégier les enjeux immédiats ou à court-terme que les risques à long terme). L'économiste pourrait dire « demain, les sociétés qu'on aura laissé se développer seront plus à même de faire face au changement climatique » comme le technophile. Les politiciens sont sensibles à ce genre d'argument : « ne faites rien, ce n'est pas rationnel économiquement, on verra demain quand nous aurons des solutions techniques ». Car les politiciens, en régime d’oligarchie élective, sont structurellement, au même titre que les entrepreneurs et les économistes, court-termistes : les voix d’aujourd’hui valent plus que celle de demain (car ils ne seront sans doute pas là pour les moissonner). Un tiens vaut mieux que deux tu auras .

L'argument de Nordhaus est que nous avons besoin de cette croissance pour mettre en place des mesures environnementales, notamment via des solutions technologiques. Mais sans compter que le raisonnement présuppose la découverte (très hypothétique) de solutions technologiques et ne tient pas compte des inévitables dégâts écologiques que ces solutions technologiques, comme toutes les précédentes, entraineront, cela n'a évidemment aucun sens. On peut indéfiniment accroître les ressources sans jamais mettre en place d’investissements positifs : pourquoi le raisonnement qui a conduit à ajourner aujourd’hui des mesures écologiques ne permettrait-il pas d’ajourner ces mêmes mesures, pour les mêmes raisons, demain ? Faisons une analogie avec la question de la redistribution des richesses : depuis le XIXèmesiècle, on nous dit de toutes parts qu’il vaut mieux ajourner cette redistribution à un moment ultérieur, quand ces richesses seront suffisamment nombreuses pour être redistribuées (on ne va quand même pas partager la misère!). On connaît le résultat : depuis le XIXème siècle,, la production augmente et les inégalités aussi. Et tant qu'il y a de la croissance, il n'y a aucune raison de se poser la question du partage du gâteau...

Revenons à ce réchauffement optimal de 3,5°C. Évidemment celui-ci n'apparaît pas dans le communiqué de remise du Prix Nobel. Car sa seule mention révèlerait le cynisme des économistes (et des journalistes qui ont mis sur le même plan, celui de la bonne nouvelle climatique, la remise de ce prix et celle du rapport sur le climat), le jour même où le GIEC insiste sur les efforts considérables que le monde devra effectuer pour rester sous la barre des 1,5°C ou 2°C.

Le rapport du GIEC

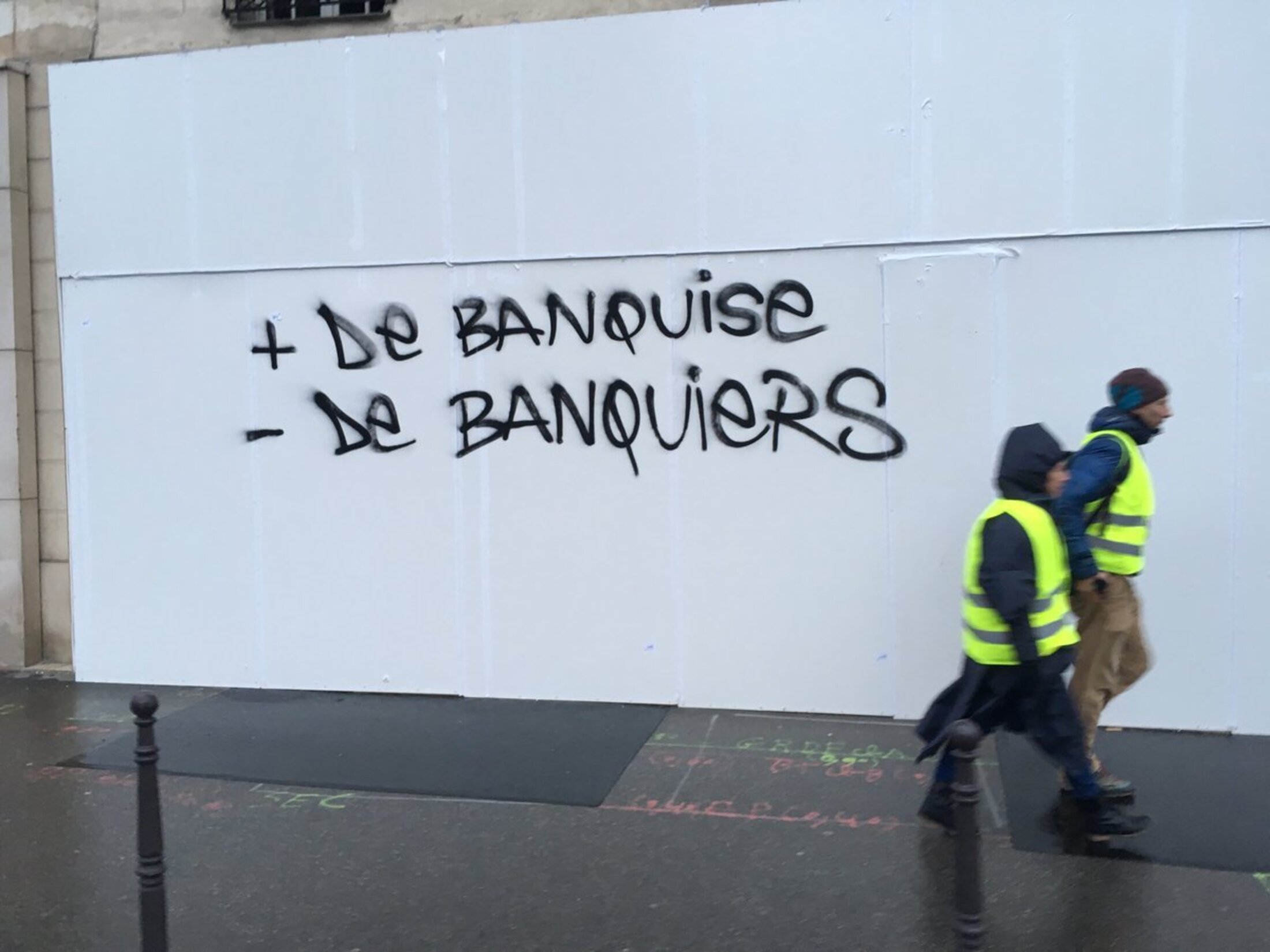

« Limiter le réchauffement à 1,5°C, c'est possible selon les lois de physique et de la chimie »8 estime Jim Skea, vice-président du GIEC. Mais ce ne sont pas ces lois qui régissent les sociétés humains. Du point de vue des lois physiques, il faudrait atteindre notre pic d'émissions mondiale au plus tard en 2020, puis nécessairement décroître, si nous voulons rester sous les températures souhaitées. Mais les lois de l’économie nous disent autre chose, et même s’il y avait une réelle volonté politique de faire primer les lois de la physique sur celles de l’économie, il est complètement inenvisageable, sauf événement majeur, d'inverser la tendance à l’augmentation constante de nos émissions de CO2 en si peu de temps. D’autant moins que, comme l'écrit Jean-Baptiste Fressoz dans une tribune récente, nous assistons à la « montée du carbo-fascisme »9, c'est-à-dire de gouvernements qui font marche-arrière sur les questions environnementales :« une vague brune s'abat sur le monde » qui « carbure au charbon ». Face au fascisme industriel la post-économie décarboné a le beau rôle. Tout va très bien, madame la banquise.

Ce que montre ce rapport, c'est qu'entre un réchauffement à 1,5°C et un réchauffement à 2°C, la différence est monumentale. En augmentant la température d'un demi degré les océans montent de 10 cm et 10 millions de personnes supplémentaires seront touchées10. Dans un cas, l’absence de banquise en été dans l’Arctique survient une fois tous les cent ans ; dans l’autre, une fois tous les dix ans. Quant au nombre d’espèces affectées par la réduction de leur habitat, il serait deux fois plus important à + 2 °C11. On ose imaginer les dégâts en suivant le réchauffement optimal de 3,5°C préconisé par Nordhaus.

Le problème des rapports du GIEC est qu'ils décrivent un monde apocalyptique tout en précisant qu'il est encore possibled'infléchir la marche du monde, et c'est d'ailleurs ce que retiennent les médias. Le chercheur Stefan Aykut explique que « leur but est de ne pas apparaître comme ceux qui ont tué l'espoir »12. En fait les scientifiques du GIEC viennent des sciences dures, et ne prennent pas en compte les événements humains comme l'élection de Jair Borsolano au Brésil, celle de Trump aux USA ou la découverte de nouveaux gisements de schistes bitumineux. Qui plus est ils ont une responsabilité morale13. Ce que dit le rapport en somme, c'est qu'il est scientifiquement possible de rester sous cette barre, certainement pas que ce serait politiquement plausible.

Solutionnisme technologique : la géoingénierie, unique planche de salut

Mais surtout, pour ne pas tuer cet espoir, le GIEC prend en compte « des scénarios dont certains incluent des notions d’émissions négatives, c’est-à-dire l’éventualité que nous parvenions à retirer du carbone de l’atmosphère, ce qui repose sur des paris technologiques ». Pour ne pas paraître trop déprimant, le GIEC parie sur l'éventualité que des technologies (qui n'existent pas pour l'heure) puisse aspirer le CO2 dans l'atmosphère. En vérité, parler des multiples scénarios et des solutions du GIEC est exagéré, puisque sur 300 scénarios, seuls 90 permettent de rester sous la barre des 2°C et seulement 4 sous celle des 1,5°C, et tous incluent des technologies au fonctionnement très hypothétique.

Revenons sur ce terme d' « émissions négatives ». Déjà l'Accord de Paris de 2015 ouvrait la porte à ces technologies, que certaines ONG qualifiaient de « mystérieuses ». Ce terme recouvre toutes les manières de retirer du carbone de l'atmosphère et de le stocker. Cela va de la plantation d'arbre à la géo-ingénierie.

Dans le dernier rapport du GIEC, ces techniques sont au nombre de trois14. La première consiste à planter des arbres. Le raisonnement est simple (les arbres stockent du carbone) et la perspective peu risquée. Problème : les ordres de grandeurs sont démesurés et vont à contre-courant de tendances lourdes (la déforestation) que personne n’a réussi à inverser. Pour stocker 1 000 gigatonnes de CO2 (1 000 000 000 000 000 000 000 000 de tonne de CO2 pour rester sous la barre des 2°C), il faudrait planter une forêt de trente fois la superficie de la France métropolitaine. Il faudrait donc aller à rebours de la déforestation mondiale actuelle, tout en préservant ces forêts durablement faute de quoi le carbone repartira dans l'atmosphère.

La deuxième hypothèse est celle de la plantation de végétaux à croissance rapide et leur utilisation en bioénergie. Il s'agit par là de planter différentes plantes (miscanthus, saule, peuplier, eucalyptus) et de les brûler pour produire de l'électricité et enfin de stocker les fumées dans des réservoirs (par exemple des formations géologiques d'où on aurait extrait de la gaz et le pétroles, ). Là encore, les échelles sont délirantes, à tel point que l'hypothèse paraît totalement farfelue (le GIEC préconise 700 millions d'hectares consacrés à ces cultures).

Enfin, le dernier scénario serait celui d'aspirateurs géants capables de séparer le dioxyde de carbone du reste de l'air, et de l'injecter dans le sous-sol. Problème, le CO2 n'est présent qu'a hauteur de 0,04% dans l'air ambiant et il faudrait pour en aspirer capter des quantités massives d'air, ce qui implique des quantités d'autant plus grandes d'énergie pour faire fonctionner ces aspirateurs. Certaines sources affirment que le coût pourrait aller jusqu'à 1 000 dollars la tonne de CO2captée et stockée. Une solution exclue d'office15.

Pour décrire la situation, des observateurs parlent de « schisme de réalité », c'est-à-dire du décalage grandissant entre la réalité et les objectifs que l'on se fixe. Le Plan Climat de 2017 de Nicolas Hulot est en ce sens symptomatique. D'un objectif ambitieux de diviser les émissions carbones par quatre (annoncé lors du Grenelle de l'environnement), Hulot propose de passer à la neutralité carbone, c'est-à-dire de plus ou moins les diviser par huit. François de Rugy qui lui succède reprend cet objectif avec enthousiasme, en soulignant qu'il est « plus ambitieux ». Mais la réalité, c’est que depuis novembre 2015 la France s'est dotée d'une feuille de route, la Stratégie Nationale Bas Carbone, qu'elle ne respecte pas. Depuis l'Accord de Paris, les politiques de réduction ont beau être toujours plus « ambitieuses », les faits restent toujours aussi têtus : nos émissions sont toujours en augmentation (3,6% en 2016, 3,2% en 2017, 2% en 2018).

Calcul et moral

Revenons à William Nordhaus. L'économiste ne se contente pas de mesurer ce qu’il coûterait d’agir ou de ne pas agir aujourd’hui, mais de préconiser un réchauffement optimal, le meilleur réchauffement possible d'un point de vue économique. C'est-à-dire de préconiser la température la plus rentable à laquelle faire chauffer la marmite climatique en la plongeant dans les eaux glacées du calcul égoïste.

Une autre époque peut nous aider à comprendre le rôle de l'économie comme force d'inertie sociale. C'est le débat sur l'esclavage ouvert par Montesquieu en 1748 dans L'Esprit des lois. C'est Dupont de Nemours qui, dans son article Observations importantes sur l'esclavage des nègres en 1771, entreprend pour la première fois de démontrer l'intérêt économique de l'abolition de l'esclavage. Pour lui, l'embauche d'une main-d'oeuvre libre est dans l'intérêt des planteurs tant son coût est inférieur à celui de la main-d'oeuvre servile. Dupont de Nemours cherche ici à attaquer scientifiquementceux qui prétendent que l'agriculture coloniale ne pourrait survivre à la fin de l'esclavage. Il prend alors en compte dans ses calculs une multitude de facteurs, comme le prix d'achat de l'esclave, la mortalité, le coût de la répression, de la discipline et du marronnage ou encore la dégradation de l' « outil » par manque de soin, qu'il met en comparaison avec l'hypothèse de salarier les anciens esclaves.

Par la suite, les calculateurs esclavagistes chercheront à le contredire pour étayer « scientifiquement » leur position, et le calcul deviendra un aspect incontournable du débat . A tel point que la question éthique de la légitimité d’asservir des humains laissera la place à un débat d'expert sur la rentabilité respective du « nègre » et du salarié. On retrouve ce même genre de débat dans la première moitié du XIXème siècle quelques années avant la guerre de Sécession.

Mais comment calcule-t-on au juste le coût de l'homo œconomicus et de l'homo servilus afin de les comparer ? Là encore, les calculs, comme ceux de Nordhaus deux siècles plus tard, sont hasardeux. Faut-il prendre en compte le coût du maintien de l'ordre nécessaire pour prévenir les révoltes d'esclaves ? Faut-il comparer le coût du travail en métropole à celui dans les colonies. Des ouvriers européens accepteraient-ils d'émigrer dans les colonies pour effectuer le même travail ? Les économistes sont en désaccord, si bien que certains anti-esclavagistes concluent plutôt à la rentabilité de l'esclavage.

Dans le livre Les marchands de doute16 les auteurs consacrent un chapitre aux pluies acides. Résumons : dans les années 1970, des pluies acides s'abattent sur les forêts nord-américaines. Les responsables de cette acidification sont les centrales électriques à charbon utilisant un combustible soufré. Par la suite, une controverse s'engage entre scientifiques afin d'estimer le coût des dégâts causés par ces pluies mais aussi le coût pour l'économie qu'engendrerait une régulation environnementale. Les chiffres s'affrontent, il s'agit de quantifier la nature (donner une valeur monétaire à ce qui est détruit) mais aussi de monétariser une hypothèse : si nous devions nous passer de ce charbon soufré, combien cela coûterait en points de croissance ? En vérité, la controverse « scientifique » n'a qu'un but : gagner du temps c'est-à-dire en faire perdre.

Il s’agit donc de produire du doute en multipliant les évaluations chiffrées contradictoires, et même de produire de l'ignorance – au sens où ce qui est dès lors ignoré, dans le débat purement économique, c’est sa dimension écologique, politique et même éthique. .

Le principe de l'effet de serre est connu depuis 1859. Quelques années plus tard, Svante Arrhenius, chimiste suédois et futur lauréat du prix Nobel affirme que la combustion du pétrole et du charbon pour produire de l'énergie en quantité industrielle risquait de provoquer une hausse des températures mondiales. C'était en 1896. Selon ses calculs, ce réchauffement ne se ferait sentir que dans quelques siècles, à moins que la consommation de combustible fossile ne continue d'augmenter. Et de fait, elle a augmenté. On mesure donc ici le temps perdu.

Plus d'espoir, mais des espoirs

Ce que dit le rapport du GIEC est clair : il n'y a plus d'espoir. Le carbone rejeté dans l'atmosphère ne va pas disparaître et les espèces disparues ne reviendront pas. Il est probable que, dans les années à venir, nous emmenions nos enfants dans les allées climatisées du Muséum d'histoire naturelle admirer des animaux empaillés que nous avions pu observer dans notre jeunesse. Il va falloir apprendre à vivre avec.

Il ne s'agit pas simplement de contester l'omniprésence de l'économie, ses extrémistes du libre-marché et ses fanatiques de l'analyse coût/bénéfice mais aussi le solutionnisme technologique qui vient derrière.

Les solutions économiques et technologiques sont liées. La première vise à gagner du temps, la seconde maintenir un enthousiasme en l'avenir.

On nous parle de géo-ingénierie, camouflé derrière le vocable de « technologies à émission négatives ». De « dés-extinction ». En 2009 un bouquetin des Pyrénées, espèce éteinte en 2000, naquît artificiellement pendant quelques minutes. On nous raconte qu’on va ressusciter le mammouth laineux ou l'Auroch, à la Jurassic Park. On nous fait miroiter un monde électronique et une société gérée par le réseau. On nous vante villes et les vies administrées par la gestion rationnelle du cyber-management17. La cybernétique et le management convergent dans l'exclusion du politique au profit du pouvoir des machines « intelligentes ». On nous parle d'un transhumanisme vert, un « techno-gaïaisme » fait d'animaux génétiquement modifiés et rejetant moins de méthanes, d'humains dégoûtés de la viande et devenus, comme les chats, nyctalopes (capables de voir dans l’obscurité).

Dans un livre sur l'agnotologie (la production de l'ignorance) le philosophe Mathias Girel, rapporte qu'une façon de délégitimer une production scientifique peut être d'en pointer le prétendu caractère idéologique18. Ainsi, on accuse « parfois les chercheurs en climatologie d'être démesurément alarmistes afin d'assurer à bon compte le financement de leurs recherches ». Par exemple, le scientiste Jean de Kervasdoué, pour qui Tchernobyl a fait 28 victimes dans les deux mois suivants l'accident, puis 19 autres jusqu'en 201419, se demande « a qui bénéficie notre crédulité ? ». L'accident et l'étude de ses conséquences étant, pour lui, essentiellement une manne économique pour des scientifiques alarmistes et des associations écologistes vivant de subventions.

En clair la science environnementale sert forcément un programme politique, évidemment secret, et elle serait noyautée par des chercheurs « militants » : le communisme pendant la guerre froide, l'écologie anticapitaliste aujourd'hui.

L'accusation n'est pas dénuée de sens ; on peut penser qu'une des manières de s'en prendre au capitalisme est d'en étudier les dégâts qu'il a généré. Ou bien encore, que c'est en étudiant les dégâts causés par le capitalisme qu'on en devient critique.

Toujours est-il que si William Nordhaus a bénéficié depuis tant d'années d'une oreille auprès des dirigeants de ce monde, c'est qu'il est avant tout un farouche militant de l'économie. L'économie n'est pas une science mais un rapport politique au monde. Son prix Nobel et son statut social Nordhaus le doit à son optimisme.

---------

NOTES

1 Et de fait, depuis 2019, des cargaison d’huile de schistes américaines débarquent en France.

2 Cheers and roses from undergrads for yale's latest Nobel laureate, Yale News, 8/08/18

3 https://www.jstor.org/stable/1815926?seq=1#page_scan_tab_contents

4 Asymmetric effects of economic growth and decline on CO2 emissions, Richard York, Nature Climate Change, octobre 2012

5 Romain Felli, La grande adaptation, Seuil, 2016

6 Voir l'article Climat, sécheresse et Syrie.

7 Harald Welzer, Les Guerres du Climat, Gallimard, 2009

8 Climat, le GIEC peut-il gagner contre l'inertie, Mediapart, 8/08/18

9 Bolsonaro, Trump, Duterte... la montée d'un carbo-fascisme ? Libération 8/10/2018

10 J'utilise ici la quantification catastrophiste, la même que je critique lorsque Nordhaus en fait usage. Ces chiffres sont des ordres de grandeurs, et mon but n'est pas, contrairement à l'économiste, de retarder l'action politique.

11 Comment contenir le réchauffement climatique à 1,5°C, Antoine de Ravignan, Alternatives économiques novembre 2018 et Ce qu’il faut retenir du rapport du GIEC sur la hausse globale des températures 8/11/18, Le Monde.

12 Climat : « Il est parfaitement illusoire de demeurer sous le seuil des 1,5 °C », Le Monde, 13/10/18

13 Voir à ce sujet le livre de Pierre-Henri Castel, Le mal qui vient (éditions du Cerf, 2018). Si la fin des temps est proche elle n'est pas imminente. Castel spécule sur ces « temps de la fin » et sur ce que les hommes, qui n'auraient plus rien à perdre, pourraient faire en hâte à mesure qu'elle approche.

14 Climat, le pari des émissions négatives, Le Monde, 2/11/18

15 Des entreprises et des labos travaillent dessus. On peut penser logiquement que 1) ils n'arrivent pas à sortir du dogme du progrès et imaginent trouver une solution avant la catastrophe 2) travailler dessus permet de maintenir un semblant d'optimisme et donc la coissance.

16 Les marchands de doute, Erik Conway et Naomi Oreskes, (2010), éditions Le Pommier 2012.

17 Pierre Musso, La religion industrielle, Fayard, 2017

18 Mathias Girel, Science et territoires de l'ignorance, éditions Quae, 2017

19 Jean de Kervasdoué, Les prêcheurs de l’apocalypse, Plon 2007