cet article est disponible en .pdf ici

costa-brochure2019-2Le simple fait que les physiciens aient désintégré l'atome sans la moindre hésitation au moment même où ils ont su le faire, bien que pleinement conscients des énormes potentialités destructrices d'une telle opération, montre que le savant en tant que tel ne se soucie pas de la survie de la race humaine sur Terre, pas plus d'ailleurs que de la survie de la planète.

Hannah Arendt, L'Humaine condition, 1961

La question inévitable que tout visiteur du « dehors » finit par formuler : « Ne craignez vous pas de sauter un jour ou l'autre, vous et vos laboratoires ? » attire aussi inévitablement cette réponse « Au début peut-être mais on oublie vite. Si le service du feu ne procédait pas à des exercices, personne ne songerait au danger. L'habitude... » souligne mon interlocuteur avec le sourire.

Robert Jungk, L'emprise sur l'atome, dans Le futur à déjà commencé, 1953

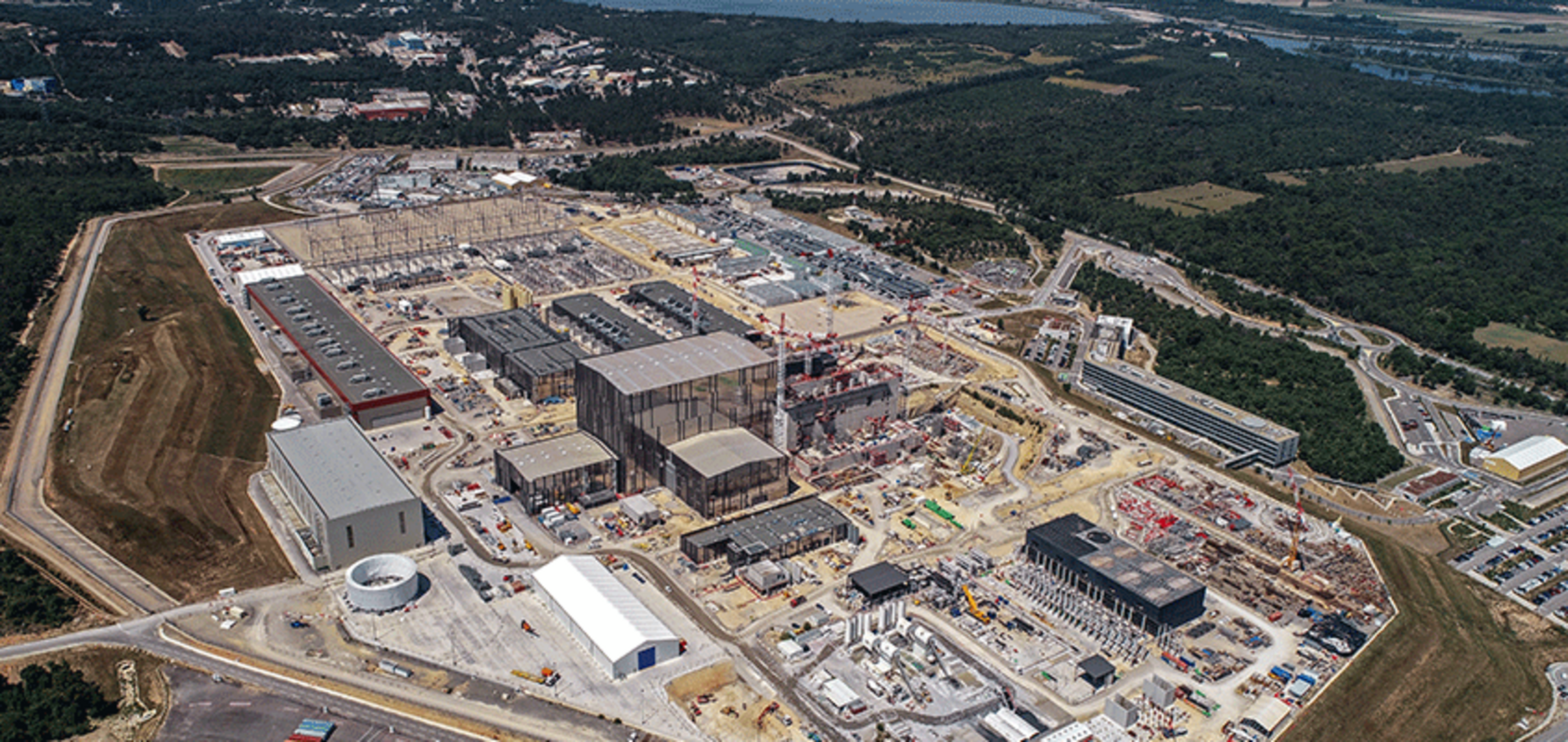

Agrandissement : Illustration 2

- Dans un article publié début janvier dans Var Matin1 le directeur d'ITER France, la société chargée de la construction du réacteur expérimental à fusion thermonucléaire ITER sur le site du CEA de Cadarache affirme que « la défense de l'environnement n'est pas un vain mot » pour son entreprise et que cette dernière « prend les choses à cœur ». Le sous-préfet de son côté renchérit en soulignant « l'attachement de l'entreprise [ITER France] à la cause environnementale ». On savait que le nucléaire avait de nouveau le vent en poupe avec le réchauffement climatique, mais de là à dire qu'il protège la biodiversité2... Évacuons la première hypothèse d'un canular pour nous consacrer à une autre plus plausible :Var Matin serait en réalité une officine du CEA chargée de la communication d'ITER.

La fusion ou le rêve du mouvement perpétuel

Comme nous l'explique l'historien Nicolas Chevassus-au-Louis dans La fusion nucléaire : toujours pour après-demain3, la fusion thermonucléaire fait partie de ces promesses scientifiques qui permettent de faire rêver les gouvernants et justifier les crédits de recherche indéfiniment semble-t-il, puisque cela fait maintenant un demi-siècle que l'on annonce l'imminence de sa maîtrise. En 1948, Ronald Ritcher, un physicien et Kurt Tank un ingénieur aéronautique, tous deux allemands, s'étant retrouvés en Argentine après la guerre, arrivent à convaincre le président Juan Perón de construire une centrale à nucléaire. L'argent coule à flots pour les deux compères et leur usine voit le jour sur l’île de Huemel au milieu d'un lac en Patagonie. En 1951, le président annonce qu’il a réussi la maîtrise de la fusion et dame le pion à toutes les puissances nucléaires du monde. Mais les observateurs internationaux commencent à douter quand celui-ci annonce que l’énergie pourra être conditionnée en bouteilles d’un litre ou d’un demi-litre, comme le lait. En 1952, après enquête, des physiciens concluent à l’imposture et Ritcher quitte le pays. C'est la première annonce de maîtrise du phénomène de la fusion qui consiste à reproduire sur Terre le phénomène que génère l'énergie du soleil.

Quand les premières bombes thermonucléaires explosent, la bombe américaine en 1952 puis l'année suivante la bombe soviétique, les scientifiques n’évoquent pas la possibilité de maîtriser cette énergie pour la production d’électricité tant elle leur paraît indomptable. Mais la mort de Staline en 1953 et la conférence de Genève de 1955 sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique (Atoms for Peace) rouvrent le débat sur la possibilité de maîtriser la fusion.

Alors que les Soviétiques ont doublé les Américains dans la course à l’espace grâce au lancement de Spoutnik en 1957, ces derniers les devancent dans leurs recherches sur la fusion. En 1958, on annonce un premier exploit scientifique, un communiqué commun à l’US Atomic Energy et Commission et la Britain’s Atomic Energy Authority fanfaronnent l’imminence de la maîtrise de la fusion. « Cela pourrait prendre à peine vingt ans» annonce un des scientifiques. Mais trois mois après, les scientifiques se rétractent : on était loin du compte.

La course avec les Russes s’accélère. Mais les installations coûtent de plus en plus cher à mesure que croît le gigantisme des machines nécessaires, qui se révèlent en plus être un gouffre énergétique. Il est à noter par exemple qu’une expérience de quelques secondes d’ITER, le réacteur expérimental basé dans les Bouches du Rhône, nécessite près de 1 000 MWe. Une partie de la centrale du Tricastin dans la Drôme est dédiée à son alimentation. En clair, on construit des centrales nucléaires pour alimenter d'autres centrales nucléaires.

En 1959 l’Agence Internationale pour l’énergie Atomique (AIEA) se charge donc de la mutualisation des informations entre les Russes et le reste du monde. En 1973, avec la crise énergétique, l’argent coule de nouveau à flots et l’intérêt des puissances pour cette énergie aussi. En 1975, le département américain de recherche sur l’énergie atomique qui allonge chaque année 500 millions de dollars pour la recherche sur la fusion annonce que d’ici 1980 les machines pourront produire plus d’énergie … qu’elles n’en consomment !

En 1986, le contre-choc pétrolier4 (baisse du prix du pétrole) rend la fusion un peu moins attrayante, d’autant plus que l’URSS rencontre quelques difficultés financières. C’est le début du projet ITER, d’une coopération internationale, qui après quinze années de péripéties diplomatiques choisira le site de Cadarache pour installer le réacteur expérimental. La machine en construction sur le site du CEA n’est qu’ « expérimentale ». Elle ne produira pas d’énergie. Et les scientifiques annoncent l’exploitation industrielle de la fusion d’ici une cinquantaine d’années.

Depuis 2006 donc, le réacteur est en construction sur une des failles sismiques les plus actives de France à quelques kilomètres de Manosque. Le budget de 5 milliards d'euros pour la construction et 5 milliards d'euros pour la maintenance est depuis longtemps dépassé. À mi-chemin des travaux, alors que pour l'heure seul du béton a été coulé, le coût a déjà quadruplé pour atteindre 20 milliards d'euros.

Les promesses de la fusion

Depuis le XIXème siècle et les principes de la thermodynamique, on sait que le mouvement perpétuel, c'est-à-dire l'idée d'une machine qui ne consommerait pas d'énergie, ne peut physiquement pas exister. C'est l'entropie : une partie de l'énergie produite se dégrade nécessairement. L'idée de la fusion thermonucléaire, qui n'est autre qu'un fantasme du mouvement perpétuel atomique, se résume à ceci : on pourrait avoir « tout pour rien »5. On pourrait produire de l'énergie sans carburant et sans déchet. Le beurre et l'argent du beurre, l'omelette sans casser les œufs. Problème : si on connaît le fonctionnement théorique de la fusion depuis longtemps, aucune infrastructure ne permet de reproduire ce phénomène physique dans la pratique ni de le confiner.

Le mouvement perpétuel est à la physique ce que la pierre philosophale est à la chimie. De la même façon qu'il est impossible de changer le plomb en or, il est impossible de créer un moteur perpétuel.

Pour mesurer l'efficacité énergétique et pour mesurer ce qui se rapprocherait le plus du mouvement perpétuel nous disposons d'un indicateur : le taux de retour énergétique (TRE). Il s'agit d'un ratio exprimant l'énergie qu'il faut dépenser pour extraire de l'énergie, EROEI, Energy Returned On Energy Invested en anglais. Au début du XXème siècle ce ratio était de 1 pour 100 pour le pétrole texan. Il fallait un baril de pétrole pour en extraire cent. Dès lors ce ratio n'a cessé d'augmenter pour la simple raison qu'il faut aller chercher le pétrole de plus en plus loin. Au début des années 1990 le TRE est passé à 1:35 et il désormais de 1:10. Il faut forer toujours plus profond et dans des endroits toujours plus risqués6. La logistique et les infrastructures sont telles que les rendements baissent. Un autre chiffre témoignant de ce phénomène est celui des investissements : depuis 2 000 la demande en pétrole a augmenté de 14 % mais les investissements ont crû de 180 %. En clair, il faut toujours plus de moyens pour produire la même chose. Selon l'Agence internationale pour l'énergie nous avons passé le Peak Oil mondial en 2006 et nous nous trouvons dès lors sur un « plateau ondulant ». Le seul moyen de maintenir l'offre à hauteur étant de multiplier les investissements7.

Maintenant que les pétroles non-conventionnels (huiles et gaz de schiste, sable bitumineux, gisements antesalifères, off-shore, conditions polaires) ont pris la relève des pétroles conventionnels et que le spectre de la pénurie et de la « fin du pétrole » s'éloignent, c'est celui d'une baisse de rendement qui obsède les experts. Et c'est précisément à cette obsession que la fusion et l'écologie industrielle répondent : l'obsession du gaspillage et de la rationalité.

Écologie industrielle et rationalisation du monde

Dans un texte sur l'écologie industrielle publié sur Lundi Matin début janvier8 les auteurs écrivent que l'économie industrielle (dans laquelle le nucléaire et plus encore la fusion a toute sa place) s'appuie sur l'économie dite « circulaire » qui vise à quantifier les flux de ressources dans le but d'optimiser leur utilisation. L'écologie industrielle ne fabrique donc pas une industrie écologique mais plutôt une écologie des industries, c'est-à-dire un environnement favorable à l'industrie. Un réseau d'industries vertueuses entre elles. « Le but premier de l’écologie industrielle n’est paradoxalement pas l’écologie : ce qui est en jeu ici, c’est bien l’idée de perpétuer coûte que coûte un système économique non viable et une production toujours plus grande. » Le développement durable est l'autre nom du « rendement soutenu maximal » ou de la « gestion soutenable »9 qui n'a d'autre but que de maintenir l'illusion de croissance moyennant quelques aménagements. On peut aussi renvoyer à la conclusion de Pierre Musso dans son livre La religion industrielle, selon laquelle nous vivrions une époque à la croisée des chemins, la rencontre entre deux idéologies : le management, ou « rationalisation » en français (l'administration des choses et des hommes) et la cybernétique (le pilotage centralisé du monde via le réseau). Notre époque est donc celle du cyber-management, et ce pilotage technoscientifique du monde répond précisément à la mode du moment : l'écologie. « S’appuyant sur le principe de l’économie circulaire, l’écologie industrielle a pour objectif de quantifier les flux de ressources (d’eau, d’énergie, de matière) dans le but d’optimiser leur utilisation » poursuit très justement le texte.

Pour comprendre le lien entre écologie et économie et cette obsession de la rationalité et de l'optimisation il faut remonter aux chocs pétroliers de 1973 et 1979 et à l'effet d'électrochoc qu'ils eurent sur les sociétés occidentales. En effet, plus qu'une question de pénurie (nous n'avons jamais manqué de pétrole lors des chocs pétroliers) ces événements mirent en lumière la dépendance de l'Occident à une ressource sur laquelle il n'avait que peu de prise. Quand, en 1911 Churchill, alors Lord de l'Amirauté fait passer la Royal Navy du charbon (anglais) au pétrole (perse), c'est-à-dire fait passer la puissance militaire navale de l'Angleterre sur une ressource parcourant des milliers de kilomètres, il le fait (entre autres) pour contourner le pouvoir des mineurs et des syndicats10. La dépendance passe du local au lointain, ce qui peut sembler irrationnel au premier abord, mais surtout elle court-circuite le facteur humain et ses possibilités de perturbation, et assure la fluidité de l'approvisionnement énergétique. Le pétrole est un liquide circulant dans des tuyaux tandis que le charbon nécessite les bras des mineurs syndiqués. C'est donc une réflexion politique et non scientifique qui détermine un choix énergétique. Les chocs pétroliers vont consister en une logique semblable même si le mouvement est inverse : rapatrier les sources d'énergies sur le territoire national et ne plus les laisser dépendre de gouvernements étrangers. C'est en 1974, à la suite du premier choc pétrolier que la France met en place le plan Messmer prévoyant la construction de presque 200 réacteurs dans l'hexagone (qui n'en aura finalement « que » 58).

À mesure que le spectre de la pénurie et du gaspillage hante les gouvernements, que ces derniers mettent en place de nouvelles stratégies énergétiques, le mouvement anti-nucléaire s'effondre. Mais en vérité, une partie du mouvement, sa frange « technicienne » va dans la décennie suivante, sous Mitterand s'incorporer à l'appareil d'État11. L'ADEME par exemple, le bras armée du ministère de l'Environnement est symptomatique de cette trajectoire12. Elle est née de la fusion de différentes instances (Agence française pour la maîtrise de l'énergie, Agence pour la récupération et l'élimination des déchets, Agence pour les économies d’énergies …). D'une critique du nucléaire dans les années 1970 on est passé à une meilleure utilisation de l'énergie dans les années 1980. La conséquence est la suivante : on redéfinit les problèmes environnementaux au prisme de l'économie. Et de fait on étend la sphère d'influence de l'économie aux problèmes environnementaux. Le slogan d'EDF « l'énergie est notre avenir, économisons-la » est en réalité une mention obligatoire inventée par l'ADEME significative de cette dérive. On ne critique plus le nucléaire, on vise à rationaliser l'utilisation de l'énergie. En ce sens tous les projets smart (smart city, smart grids, smart transport et compagnie), dont le Linky est la partie émergée, s'inscrivent dans cette perspective. L'hypothèse de la fusion nucléaire arrive dans ce contexte : celui de la rationalisation de la production et de la consommation énergétiques. Et quelle meilleure promesse qu'une énergie, ne produisant pas de déchet et ne consommant rien ?

Des promesses encore et toujours

Dans une revue de propagande nucléocrate13, Bernard Bigot, le directeur général d'ITER Organization continue la messe : « le monde doit trouver une alternative à la consommation d'énergies fossiles, dont les effets sur le réchauffement climatique et notre société ne sont plus tenables dans les décennies à venir ». Pour justifier le coût délirant de l'infrastructure il affirme au contraire que le coût est « modeste au regard de l'ambition du projet ».

Pire, si nous ne faisons pas cet investissement dès maintenant, nous « condamnons nos générations futures à réduire leur choix en matière d'énergie ». On retrouve là un argumentaire classique qui consiste à « réenchanter le risque » comme l'affirme le sociologue de plateau télé Gérald Bronner, une réponse au « principe de précaution », le fait de s'abstenir de recourir à une technologie dont la mise en œuvre et les conséquences sont potentiellement dangereuses, de Hans Jonas. Précisons tout de même pour l'anecdote, que pour Bronner, édité par les très sérieuses Presses universitaires de France, le principe de précaution, est cette « prudence qui confine au repliement » qui pourrait nous empêcher « de découvrir des formes d'organismes végétaux [des OGM] compatibles avec un voyage interstellaire »14. Brider la recherche aujourd'hui, c'est empêcher la découverte d'un maïs transgénique compatible avec le mode de vie martien. Lol.

Le nucléocrate Bigot continue : « contrôler la fusion constituerait une rupture technologique ; la plus importante dans l'histoire de l'humanité ». « La fusion pourrait être la solution capable de fournir une énergie à l'infini ». Plus loin on parle même de « la première pierre d'un édifice qui mettra fin à la dépendance aux énergies fossiles ». Une entreprise américaine d'armement, Lockheed Martin, qui développe son ShunkWork, un réacteur de fusion compact, « n'hésite pas à se projeter dans le futur (…) : alimenter des bateaux et des avions sans limite de distance et d'alimentation de combustible ; accélérer les voyages spatiaux, avec la possibilité d'aller sur Mars en un mois plutôt que six, etc.»

Au regard des milliards de dollars, de roubles, de francs, d'euros siphonnés sur le budget de la recherche énergétique, au regard du nombre de promesses non tenues et sans cesse repoussées, au regard de la mégalomanie de ces promesses, la question est : pourquoi, après un demi-siècle de promesses, aujourd'hui encore, tant de promesses ?

Une explication pourrait nous être fournie par le philosophe Olivier Rey sur un tout autre domaine, le transhumanisme, lui aussi peu avare de promesses délirantes. Dans Leurre et malheur du transhumanisme, Rey se demande ce que produisent ces promesses scientifiques (vivre 300, 1 000 ans ou l'éternité, au choix, créer des machines intelligentes capables d'apprendre et de dépasser l'esprit humain, greffer des yeux de chat pour voir la nuit et économiser de l'électricité ...) promesses auxquelles en vérité personne ne croît véritablement.

Pour Rey, il faut prendre en compte la situation historique dans laquelle nous sommes : « l'Age d'or que les Anciens situaient dans le passé, les Modernes l'ont placé dans le futur. C'est au nom d'un futur toujours meilleur que le monde a été transformé. C'est au nom de ce meilleur que des êtres humains ont consenti et collaboré à la disparition de nombres de choses auxquelles pourtant ils tenaient : tel était le prix à payer pour le progrès ». Problème, la situation actuelle est des plus défavorables : réchauffement climatique, érosion de la biodiversité, obésité, famine, multiplication des maladies civilisationnelles... Le progrès technologique s'accompagne d'un regrès social et la situation est loin d'être aussi paradisiaque qu'on nous l'avait promis.

C'est donc au moment où l’espérance de vie plafonne ou régresse que les transhumanistes nous promettent l'immortalité. Selon Olivier Rey, la stratégie des promoteurs du progrès est donc la suivante, il faut « raviver une flamme vacillante ». « La perte de confiance dans le progrès doit être compensé par une inflation de ce qu'il est censé apporter : plus le monde va mal et menace de s'écrouler, plus il faut arracher l'adhésion à cette course à l'abîme par des promesses exorbitantes ».

À l'effondrisme, qui propose de limiter notre dépendance aux grosses infrastructures (autonomie et simplicité), répond le transhumanisme qui suggère l'inverse : créer un humain réduit (et non pas augmenté), un sous-humain entièrement dépendant d'infrastructures qui lui échappe (technologique, énergétique …). Stéphane Foucart note que le clivage gauche/droite est désormais caduque et que le rapport à la technologie pourrait reconfigurer le paysage politiquer15. L'extrémiste post-humain Laurent Alexandre ne dit pas autre chose16 quand il affirme que José Bové est plus conservateur, mais donc in fine dans le même camp, que Ludovine de la Rochère (leader de la Manif pour Tous) puisqu'il s'oppose à toute manipulation du vivant, végétale, animale ou humaine. Il suffit de lire les auteurs à la mode chez les gauche postmoderne (le tueur d'handicapés Peter Singer ou la zoophile Dona Haraway en tête17), le Manifeste accélérationniste, ou le manifeste Xénoféminsite, pour se demander ce que peut encore signifier « être de gauche » aujourd'hui. Il est a noté que cette idée de scission autour des questions de technologie est plutôt ancienne. On en trouve trace dès 1973 dans UpWingers : a futurist manifesto de Fereidoum Esfandiary, futurologue, diplomate aux Nations-Unies et ancien basketteur, dans lequel il considère le clivage gauche/droite comme obsolète auquel il substitue celui entre UpWingers et DownWingers. Ceux qui regardent vers l'espace et ceux qui regardent vers la terre.

Les promesses du nucléocrate cité plus haut ont donc quelque chose de semblable à celles des transhumanistes et il y a fort à parier que lui-même n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Alors que la catastrophe progresse et que la conscience de cette catastrophe contamine les esprits (il n'y a qu'à voir le succès récent de la collapsologie), la fusion nucléaire comme le transhumanisme souhaitent renouveler l'adhésion des populations au mythe du Progrès à travers les promesses de stabilité future. Imaginez : plus de maladies, plus de mort, plus de guerre, plus de réchauffement climatique. Vivre immortel, sans se fatiguer à couper son bois où à aller chercher de l'uranium au Niger.

Agrandissement : Illustration 3

La compensation biodiversité ou le mouvement perpétuel de l'économie

La forêt sur laquelle est bâti ITER accueillait un certain nombre d'espèces protégées. Sous les milliers de tonnes de béton, des insectes comme le scarabée pique-prune, des oiseaux comme l'aigle Bonnelli, des chauves souris comme le molosse de Cestoni. Au moment de sa construction un arrêté préfectoral a donc été signé pour que l'agence ITER France compenseses destructions, un des problèmes résidant dans le fait que personne ne sait véritablement ce que signifie « compenser » un bout de nature détruit. L'Agence s'est donc empressée de « compenser », tout simplement en achetant de la forêt18ailleurs, c'est-à-dire en changeant le titre de propriété d'une forêt équivalente en superficie à celle qu'elle avait détruite. Un hectare détruit, un hectare à peu près équivalent acheté. Face à l'impossibilité d'acheter une forêt équivalente d'un seul tenant et à proximité du site détruit, ITER a dû acquérir ici et là des petits bouts de nature plus ou moins éloignés. 138 hectares à Ribiers (à 76 km d'ITER), 178 hectares à Saint-Vincent sur Jabron (à 60 km d'ITER) et 116 hectares à Mazaugues (à 50 km d'ITER). Pour répondre à l'arrêté préfectoral ITER France a donc acheté dans un rayon de 80 km autour du site 432 hectares de forêts qu'elle s'est engagée à préserver sur vingt ans.

Les mesures compensatoires sont tout bonnement ridicules, quand on pense au fait qu'il s'agit par là de contrebalancer les effets négatifs d'une centrale à fusion thermonucléaire. En effet l'arrêté préfectoral prévoyait donc en guise de « mesures compensatoires » de 1) mener des actions de préservation de la biodiversité 2) acquérir du foncier 3) financer une thèse 4) sensibiliser le public. Au regard des 20 milliards d'euros dépensés pour détruire la nature, les quelques millions engagés pour faire croire qu'on la protège paraissent risibles.

À la lecture de l'article de Var Martin, on comprend aussi que la compensation relève de l'opération de communication : « regardez ITER protège nos beaux paysages de Provence » nous dit en substance le journaliste. On comprend donc que pour ITER il n'y a pas simplement la volonté de répondre à une obligation mais « une réelle volonté de bien faire » comme le souligne l'article de Var Patin. Le directeur d'ITER France poursuit même sans rire « nous prenons la chose à cœur, et (...) la défense de l'environnement n'est pas un vain mot pour Iter ». Le sous-préfet de son côté se félicite de la signature du contrat en soulignant qu'Iter affirme par là son « attachement à la cause environnementale » et à la « défense des beaux paysages de Provence ». Mais surtout on apprend que ce programme de préservation n'est planifié que jusqu'en 2035. En clair on « compense » la construction d'ITER par la préservation de forêts durant une vingtaine d'années.

La question est donc : comment faire correspondre économiquement le bétonnage d'hectares de forêts, le siphonnages de milliards d'euros de recherche publique, la destruction durable de la forêt (qui dit nucléaire dit « destruction durable » pour ne pas dire « éternelle ») avec un engagement à « protéger »quelques hectares de forêts sur une vingtaine d'années ? Scientifiquement, l'opération ne tient pas la route, il s'agit là d'une pure opération de communication. On savait que le nucléaire avait le vent en poupe avec le réchauffement climatique, et on voudrait nous faire croire là qu'il n'a aucun impact sur la biodiversité. Concernant la compensation de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, un opposant expliquait très justement qu'il ne s'agissait pas d'une expérimentation scientifique mais d'une expérimentation sociale19. C'est-à-dire qu'il s'agissait de faire croire, de faire adhérer les opposants à l'idée qu'il était possible de construire l'aéroport sans avoir d'impact négatif sur le bocage et les zones humides.

La compensation biodiversité est donc à l'économie ce que ITER est à la question énergétique : une promesse de mouvement perpétuel. Il s'agit de convertir la biodiversité en chiffre, de la transformer en marchandise et d'envisager son déplacement, sa convertibilité ou son échange comme une monnaie. À mesure que les infrastructures et le développement mettent en péril l'existence sur terre, la compensation vient nous dire ceci « tout ce qui sera détruit pourra être compensé ». Le saccage de la planète devient donc indissociable de sa protection. L'écologie n'est pas simplement une idéologie qui s’accommode très bien de l'économie, elle est la condition de survie de cette dernière. À l'avenir l'économie ne pourra plus être que verte.

Dans le tome deux de L'obsolescence de l'homme Günther Anders avance l'hypothèse que ce à quoi nous allons être confrontés à l'avenir (il écrit en 1979, l'année du deuxième choc pétrolier) ce n'est pas la pénurie mais l'abondance énergétique. Pour Anders, il risque à l'avenir d'y avoir un décalage entre l'offre énergétique (illimitée) et ce à quoi elle devra répondre : les besoins (limités). Le problème du futur sera donc pour l'économie de trouver des débouchés à l'offre énergétique face à une demande qui n'est pas extensible à l'infini. Littéralement, l'économie à besoin de besoins.

Le problème du nucléaire est qu'il est non seulement impossible de stocker l'énergie (alors qu'on peut stocker le charbon ou remplir un lac de montagne) mais surtout très compliqué d'en arrêter la production. Il deviendra donc « nécessaire de produire pour empêcher que les énergies coulant du robinet énergétique qu'il est impossible de fermer ne soient gaspillées ». D'où l'obsolescence programmée, l'obsolescence technique, l'obsolescence esthétique. D'où l'aberration thermodynamique de la climatisation et du chauffage électrique, de la 5G, de l'aspirateur et de la tondeuse autonome ou de l'Iphone19.

LE CLIMAT NE SAUVERA PAS LE NUCLÉAIRE

post-scriptum, septembre 2019

En 1987, le Comité “Irradiés de tous les pays unissons-nous“ écrivait : « Ce qu'aucun tyran n'avait jamais réussi à faire : imposer sa domination pour 24 000 ans (c'est la demi-vie du plutonium 239), le nucléaire y est parvenu. L'Histoire ne pourra plus se faire sans tenir compte de ce cadeau empoisonné ».

À chaque fois qu'un éditorialiste parle de « prise d'otage » à propos d'une grève des trains il devrait repenser à ce cadeau empoisonné. Les explosions de Tchernobyl et de Fukushima se sont produites il y a respectivement trente trois ans et huit ans, mais il ne s'agit là que du début d'une catastrophe qui perdura encore bien longtemps.

Dans Un temps pour haïr, Marc Weitzmann écrit à propos de la durée de vie du plutonium que « personne ne sait ce qu'un tel rapport au temps signifie. Personne ne sait comment l'appréhender »20. Il en va de même pour les « conséquences du réchauffement climatique [qui] sont destinées à se faire sentir inévitablement, de manière exponentielle, dans le futur – c'est-à-dire que chacune de ses conséquences en entraînera d'autres, impossibles à envisager aujourd'hui ». De la même façon poursuit Weitzmann, il est impossible d'envisager la vitesse d'exécution des ordres boursiers et des algorithmes qui brassent des millions de dollars en une poignée de milli, micro ou nanosecondes. « Le temps a commencé de subir une distorsion inédite […] le présent connaît une compression sans précédent, et le futur une extension impensable ».

D'un côté le Progrès (numérique, réseau, smartphone, capteurs, algorithmes, Big data et intelligence artificielle) compresse le temps et accélère le présent à l'infini. De l'autre, ses conséquences (déchets, pollutions et autres dégradations irréversibles) s'imposent sur des échelles de temps impossibles à appréhender. Au slogan “nous empruntons la Terre à nos enfants“, les nucléocrates et leurs déchets répondent « voici un problème à gérer pour des milliers de générations ».

Dans le cas de la compensation biodiversité, ce décalage a très vite été pointé du doigt par les écologistes. D'un côté les destructions sont irréversibles et de l'autre, la loi française assure un projet compensatoire (« banque d'actifs naturels » dans la Loi Biodiversité de 2016) sur vingt ou trente ans. C'est cette distorsion du temps, entre une centrale nucléaire et un bail de quelques dizaines d'années sur une forêt, que j'essayais de montrer dans Protéger et détruire. En 2015, lors du tournage de mon documentaire Les Dépossédés, un écologiste m'évoquait ceci à Saint-Martin de Crau dans les Bouches-du-Rhône à propos d'un site expérimental de compensation : on ne sait pas ce qui va se passer dans trente ans. Les entrepôts, les bretelles d'autoroutes et et les parkings seront toujours là, mais rien ne garantit la pérennité de leurs mesures compensatoires.

Il n'aura pas fallu attendre la fin du bail pour prouver qu'il avait raison. Dans le Rhône, près de Lyon, le long de l'autoroute A89 se trouve une mesure compensatoire de ce même autoroute construit en 2013. Les terrains sont prisés pour construire des hangars et grandes surfaces. Ils seront détruits. À Palaiseau dans l'Essonne, le pilier d'un viaduc viendrait se planter en plein milieu d'une zone humide. Cette zone humide est elle-même une mesure compensatoire d'un centre de recherche EDF. « Il est prévu de compenser la destruction d'une zone qui était destiné à compenser la destruction d'une autre zone » (Canard enchaîné, 17 juillet 2019). La compensation est un mensonge que l'État n'arrive même pas à tenir.

Enfin notons une chose importante. Tous les rapports concernant le réchauffement ou la biodiversité insistent sur une même chose : l'heure n'est pas à la recherche de nouvelles sources d'énergies, de solutions ou d'alternatives... L'horloge de l'apocalypse (doomsday clock) de Chicago n'a jamais été aussi près de minuit. En 2018, devant l'incapacité des dirigeants à agir face au réchauffement elle est repassée à minuit moins deux minutes. Elle était à 23h58 en 1953 quand les américains et les russes testaient des Bombe H.

Il n'y a pas de crise de l'énergie puisque l'enjeu est de laisser sous terre le plus de carbone possible et ce, le plus rapidement possible. Nous ne voyons les causes du dérèglement climatique qu'en différées, la durée de vie du carbone dans l'atmosphère étant d'un siècle. Nous ne savons de quoi sera fait demain. Les conséquences auxquelles nous devons faire face aujourd'hui trouvent leur cause dans l'action de nos parents et grand-parents.

Les ingénieurs envisagent de faire fonctionner le projet ITER d'ici 2035, et la feuille de route européenne de la fusion21promet sa généralisation et son utilisation pour 2050. Au regard de l'historique que j'ai dressé précédemment, les dates sont évidemment à prendre avec des pincettes (il suffit de repenser aux multiples retards de chantier de l'EPR de Flamanville). Les rapports du GIEC préconisent de baisser les émissions dès maintenant, pour atteindre un « zéro net » d'ici 2050. Il est peu probable que les centrales à charbon ferment le 31 décembre 2049 et que la fusion prenne le relai le lendemain.

Dans un article du journal Alternatives Économiques, Benjamin Dessus et Bernard Laponche citent ces chiffres22 : le nucléaire ne représente que 10 % de la production électrique mondiale (une régression de 7 points depuis 1996) soit 2% de la consommation d'énergie mondiale finale. Il permet d'éviter 2,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qu'on pourrait qualifier de ridicule au regard du danger que représentent les 450 réacteurs et leurs déchets. « Il faudrait en effet, pour sortir de la marginalité climatique et atteindre des chiffres de l'ordre de 10% des émissions évitées, démarrer un réacteur chaque semaine ».

D'autres chercheurs citent des chiffres différents mais tout aussi délirants. Quatre américains avaient ainsi tenu une conférence de presse en marge de la COP21 plaidant pour le déploiement à marche forcée du nucléaire. « En tenant compte du développement des pays les plus pauvres ainsi que de l’augmentation de la demande due à la démographie », expliquaient-ils, il faudrait construire « 115 réacteurs par an d’ici à 2050 pour décarboner entièrement la production mondiale d’électricité »23.

Si l'on pense au fait que l'EPR de Flamanville ouvrira ses portes en 2022 (ce qui est incertain) soit après quinze ans de travaux calamiteux, avec dix ans de retard, on conçoit mal comment il serait possible de construire un réacteur par semaine ou pire, 115 par an. Enfin il est à noter que le réchauffement menace directement le nucléaire par ses conséquences : sécheresses et donc raréfaction de l'eau nécessaire au refroidissement des réacteurs, dérèglements climatiques (ouragans, inondations)... Le nucléaire n'est donc absolument pas une solution d'avenir.

NOTES

1 « Iter est l'heureux propriétaire forestier de 116 hectares sur la Sainte-Baume », Var Matin, 10/01/19

2 Il est à noter que le nucléaire ne représente qu'un pourcentage relativement faible de la production d'électricité (sauf en France) de 10% au niveau mondial. Et que l'électricité ne représente que 20% de l'énergie. En clair les 450 réacteurs nucléaires ne produisent que peu d'énergie (2%)– fût-elle « propre », comparativement au pétrole (cent millions de barils par jour). Il faudrait donc construire une quantité démesurée de réacteurs pour décarboner l'énergie par l'atome. On renverra au livre Le nucléaire, c'est fini, La Parisienne Libérée, La Fabrique 2019 (chapitre Le climat est antinucléaire). À l'argument qui affirme que le nucléaire et une solution au réchauffement climatique, l'auteure affirme au contraire que la multiplications des dérèglements climatiques (sécheresse, inondations, ouragans) auront raison du nucléaire.

3 Chapitre XI du livre Un iceberg dans mon whisky, Seuil, 2009

4 Les américains demandent au saoudiens d'augmenter leur production afin de faire baisser le prix du baril. Une des raisons est d'asphyxier économiquement l'URSS, déjà embourbée en Afghanistan.

5 Bertrand Louart, ITER ou la fabrique de l'absolu, 2008

6 Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer, Seuil Anthropocène, 2015

7 Tout va bien, le Peak oil est atteint dit l'Agence internationale pour l'énergie, Oil Man blog Le Monde, 18/11/10

8 https://lundi.am/Pour-2019-Macron-souhaite-une-ecologie-industrielle-mais-pas-nous

9 L'événement anthropocène, op. Cité.

10 Timothy Mitchell, Carbon Democracy, le pouvoir politique à l'ère du pétrole [2011], La Découverte, 2013

11 Voir l'article La Hague, grands soirs et petits matins du numéro 9 de la revue Z (disponible sur zite.fr). « Un certain nombre d’entre nous se sont alors mis dans les alternatives, l’efficacité énergétique, les renouvelables, avec la création en 1982 de l’AFME – l’Agence française de la maîtrise de l’énergie » explique le physicien et polytechnicien Bernard Laponche alors à la CFDT.

12 Jean-Baptiste Comby, La question climatique, genèse et dépolitisation d'un problème public, Raisons d'Agir, 2015

13 Toutes les citations proviennent de la Revue Générale Nucléaire, Fusion nucléaire : la recette de demain ? n° : novembre/décembre 2018

14 Pierre Thiesset, Faut-il expédier Gérald Bronner dans l'espace , 2014

15 Effondriste ou transhumaniste, Stéphane Foucart, Le Monde, 16/03/19

16 Laurent Alexandre, Les transhumanistes ont gagné sans livrer bataille, La Recherche n°504, octobre 2015

17 Ces auteurs défendant des positions extrêmes (hybridation homme/machine, inceste, pédophilie, amputomanie, meurtres d'handicapés, zoophilie, infanticide) sont appréciés dans les milieux d'extrême gauche militants. Voir le livre de Jean-François Braunstein, La philosophie devenue folle, Grasset, 2018.

18 Chiffres tirées de la revue de propagande InTERfaces, des nouvelles d'ITER, n° : octobre/novembre 2017

19 https://mauvaisetroupe.org/spip.php?article117

20 Marc Weitzmann, Un temps pour haïr, Grasset, 2018. Le livre, que je conseille fortement, ne parle absolument pas du nucléaire mais du djihadisme, de l'antisémitisme et d'Alain Soral.

21 https://www.euro-fusion.org/eurofusion/roadmap/

22 « Non, le nucléaire ne sauvera pas le climat », Alternatives économiques, 3/10/2018

23 « La décision française d'abandonner le réacteur Astrid est critiquable », Le Monde, 14/09/2019