Volontaire pour un service national actif (VSNA) – c'est-à-dire coopérant – à Séoul, en 1984-1985, auprès de l'hebdomadaire de propagande francophone Le Courrier de la Corée (abrité au sein du quotidien anglophone de propagande The Korea Herald), j'ai connu la dictature du général Chun Doo-whan (1980-1988).

Cette ganache fratricide avait ordonné les massacres de Gwangju en mai 1980. La violence de l'armée sud-coréenne, entraînée à combattre la Corée du Nord dans une guerre qui se faisait attendre comme dans un roman de Julien Gracq ou de Dino Buzatti, se déchaînait parfois. Follement.

C'était arrivé pendant la guerre du Vietnam, en prêtant main forte au maître Yankee : le contingent dépêché par Séoul se surpassa dans l'horreur. C'était surtout arrivé en Corée du Sud même, où tout opposant démocrate, perçu par la paranoïa galonnée comme forcément communiste, se voyait emprisonné, torturé, parfois liquidé. Avec des représailles collectives horribles : à Gwangju, ville du sud-ouest (le Midi rouge du cru), les enfants énucléés, les femmes éventrées, les hommes égorgés jonchaient les morgues.

Ce fait d'armes abject, qui baptisa dans le sang la prise de pouvoir du général-président, était l'angle mort absolu. Les journaux n'avaient pas le droit de l'évoquer. Le ministère de l'information envoyait ses consignes aux entreprises de presse et ma cheffe au Courrier de la Corée, Mme Yoon, native de Gwangju, m'avait un jour discrètement traduit l'une de ces notes comminatoires : pas de titre, pas de photo, une brève en page intérieure à la rigueur. Il s'agissait de la (non) couverture du retour au pays de l'opposant numéro un, Kim Dae-jung, que le régime sud-coréen du général Park avait fait enlever au Japon pour l'assassiner, en 1973. Il fut sauvé in extremis par l'intervention de l'ambassadeur américain d'alors à Séoul, Philip Habib, un diplomate exceptionnel ayant agi à l'encontre de la doctrine Nixon-Kissinger consistant à fermer les yeux sur les exactions des dictatures alliées.

Agrandissement : Illustration 2

Kim Dae-jung était revenu d'un long exil américain en 1985, accompagné par des sénateurs démocrates, histoire de lui éviter le sort de l'opposant philippin Benigno Aquino, assassiné en 1983 dès son arrivé à l'aéroport de Manille sur ordre du dictateur Marcos. J'étais allé déposer un courrier dans la boîte aux lettres de la petite maison au portail bleu de Kim Dae-jung quelques semaines après son retour, sollicitant un entretien pour la presse française. Un peu plus tard, j'avais été convoqué par le PDG du Korea Herald, M. Han, qui m'avait renvoyé au cours d'une cérémonie néo-confucéenne assez sadique : « Vous faisiez partie de la famille du journal, vous nous avez trahis, votre mise à pied est immédiate. »

En dépit de l'élection de Kim Dae-jung à la présidence de la République en 1998, je gardais un chien de ma chienne à ce pays aimé de l'intérieur seize mois durant – je l'avais sillonné grâce aux expéditions organisées chaque week-end par la Royal Asiatic Society. La Corée du Sud était devenue mon Atlantide. Soudain, les images de la rencontre entre les présidents Moon et Kim, à Panmunjom, le 27 avril dernier, ravivèrent ma passion pour ma seconde patrie, dont j'étais un citoyen dormant. J'y filai, pour Mediapart, le 18 mai.

Si d'aventure vous n'aviez plus mis les pieds à Paris, Rome, Londres et même Berlin ou New York depuis 1985, après y avoir vécu pendant des mois, vous pourriez aisément vous y retrouver. Pas à Séoul ! Voilà 33 ans, il n'y avait pas une seule station de métro mais des autoroutes urbaines surélevées. C'est aujourd'hui l'inverse dans une ville méconnaissable – le siège du Korea Herald est devenu la tour Pfizer, entourée d'une foultitude de gratte-ciel flambant neufs. Il y a un réseau de chemin de fer métropolitain complet et les voies bétonnées en hauteur ont disparu – une autoroute urbaine a même laissé place à la rivière Cheonggyecheon qu'elle avait recouverte trente ans durant, au cœur de Séoul, en une promenade d'apparence parfaitement écolo ; tandis que la cité continue son bétonnage tentaculaire.

Agrandissement : Illustration 3

Comme si se superposaient, à Paris, la politique de Pompidou et celle d'Hidalgo, en une cohabitation étrange du saccage et de la conscience patrimoniale. C'est ce que le sociologue sud-coréen Chang Kyung-sup appelle « la modernité comprimée », dans un article de la revue Critique. Celle-ci a consacré une livraison passionnante à la péninsule, au titre parfait : La Corée, combien de divisions ? (n° 848-849, janvier-février 2018).

Avant de rencontrer le coordinateur de ce numéro, l'anthropologue Benjamin Joinau, installé à Séoul depuis 1994, je vais de surprise en surprise. Je découvre ainsi une pépinière de musiciens classiques exceptionnels, grâce au Festival du printemps de Séoul. Son directeur artistique, le violoniste installé à Paris Kang Dong-suk, y favorise une fusion fabuleuse entre artistes du cru et européens : ces chambristes donnent le meilleur d'eux-mêmes, dans une ferveur qui rappelle, à l'exception heureuse du chichi, le festival de Verbier en Suisse. Je croise là, parmi un public d'une jeunesse à faire pâlir d'envie les salles européennes, un couple de traducteurs littéraires exemplaires : Jean-Noël Juttet et sa femme Choi Mik-yung ; prototypes d'intellectuels de gauche, ici, où la condition sociale est désastreuse – mais plutôt macroniens une fois en France, où la protection vire à leurs yeux au chouchoutage. Renversement de perspective extrême-oriental...

Agrandissement : Illustration 4

Tel L'Homme à l'oreille cassé d'Edmond About – ce grognard congelé sous Napoléon Ier qui retrouve, après décongélation, son pays sous Napoléon III –, je ne manque donc pas de motifs d'étonnement. Finis les marchés vendant des molosses prêts à cuire (la soupe de toutou, le bosintang, était encore fort prisée en 1984) ! Adieu les femmes qui semblaient s'excuser d'être sur terre à chaque geste et les hommes s'obligeant à la rudesse aux fins de passer pour virils ! L'obsession vis à vis du Japon, à rattraper le plus vite possible, paraît avoir disparu. Des affaires inimaginables voilà trois décennies défraient la chroniques, telle l'épouse du président de Korean Air accusée de maltraiter son personnel. La Royal Asiatic Society abrite une conférence sur la vie des migrants LGBT – il n'était jadis pas question de migrants tant la Corée se voulait homogène et ce pays gourmé n'aurait jamais abordé, dans une réunion publique, l'existence de minorités sexuelles...

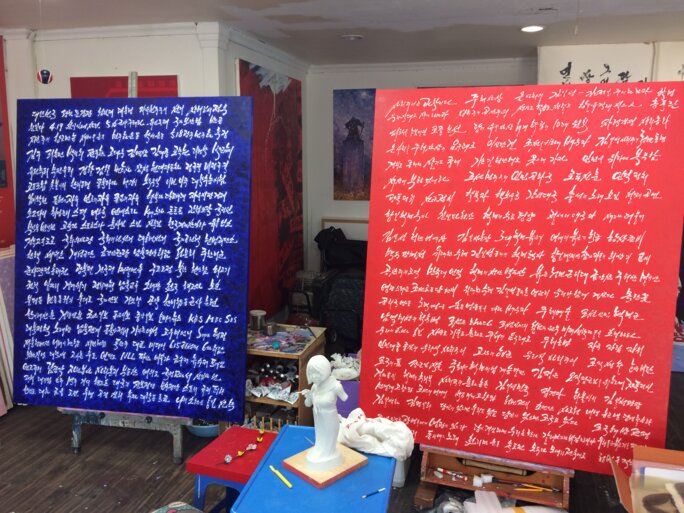

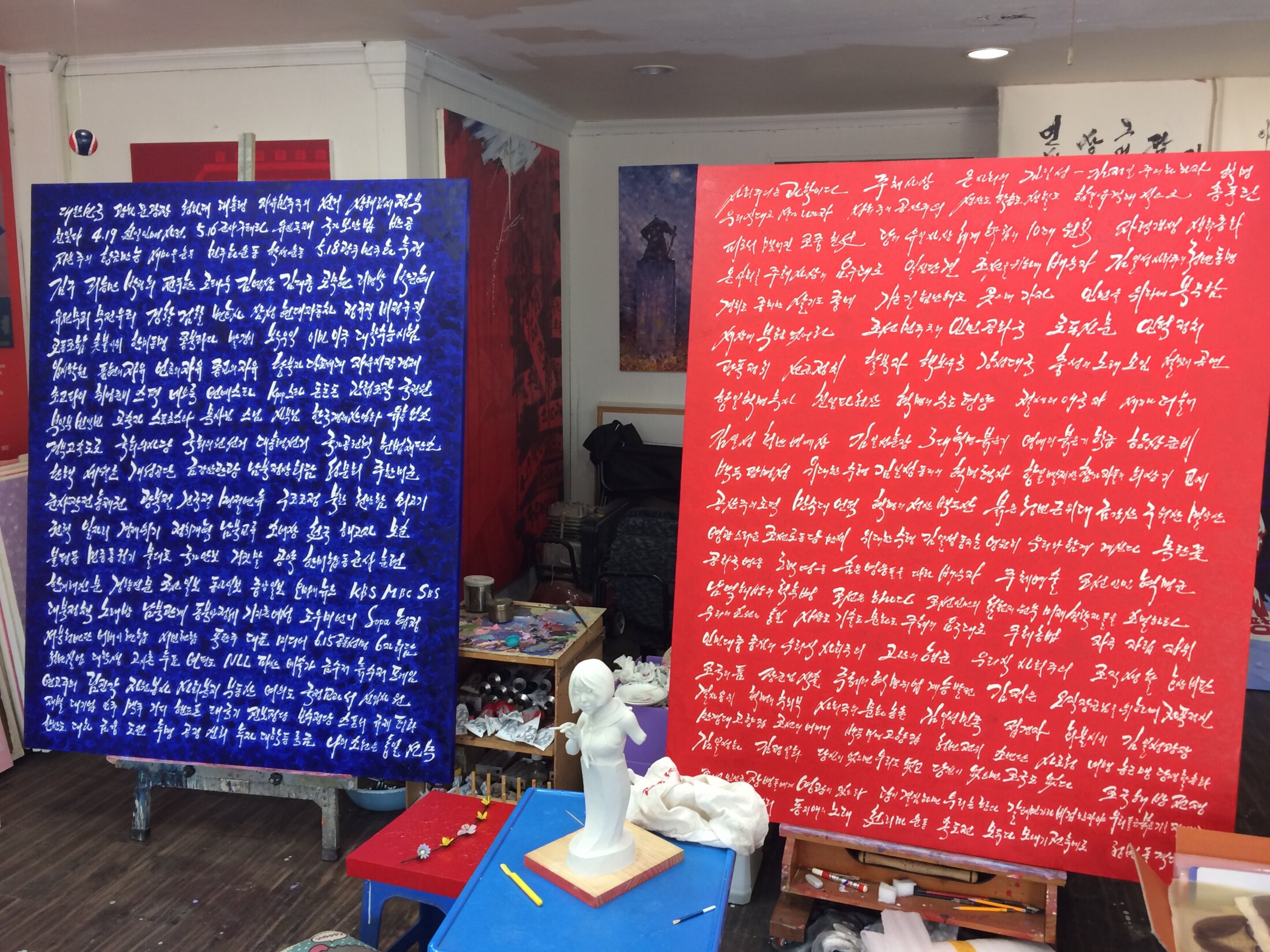

Même la question des rapports avec la Corée du Nord, l'objet du reportage qui me ramène sur place, prend des proportions inenvisageables au siècle dernier. Pour preuve, Benjamin Joinau me propose de l'accompagner, avec Diane Josse, attachée culturelle à l'ambassade de France, dans la banlieue de Séoul, visiter l'atelier du peintre Sun Mu.

Né au début des années 1970 au Nord, celui-ci devient l'exécutant de fresques à la gloire du régime dans une petite ville. Avant ses 30 ans, il s'enfuit, gagne Séoul, y étudie l'art sans y comprendre goutte, avant un déclic en troisième année : il se servira de la propagande dont il fut saturé pour trouver son mode d'expression.

Agrandissement : Illustration 7

Sun Mu a choisi un pseudonyme qui signifie « sans frontière ». La question de la partition de la péninsule le hante, mais il en joue, l'affronte, la contourne, l'allégorise. La nature devient, sous son pinceau, la métaphore de ce qui fut et reste sectionné. On pense, face à certaines toiles, au passage de l'Évangile de Matthieu : « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi ; mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. »

À la douleur de la solution de continuité (qui signifie donc discontinuité) coréenne, Sun Mu mêle l'ironie d'un regard sans concession sur les petitesses, aberrations, méprises, tares, ou névroses septentrionales comme méridionales. Sa vie est menacée. Il m'interdit de le photographier mais laisse entière liberté pour fixer ses œuvres – certaines illustreront la série de reportages que Mediapart va mettre en ligne dans la perspective du sommet de Singapour, prévu le 12 juin entre Kim Jong-un et Donald Trump.

Agrandissement : Illustration 8

Sun Mu est haï par le régime de Pyongyang, qui a tenté de le kidnapper lors d'une exposition à Pékin. Les services secrets chinois ont exfiltré le créateur, mais détruit tous les catalogues de l'exposition, histoire de donner des gages à la Corée du Nord en pétard. Sun Mu n'est pas mieux vu à Séoul. Les galeries rechignent à l'exposer : des citoyens âgés, gavés d'une propagande inculquée du temps des régimes autoritaires de la Corée du Sud militariste, quand ils tombent sur les toiles de Sun Mu, filent dénoncer au commissariat du coin l'artiste pop art incompris !

Agrandissement : Illustration 9

En ce moment, Sun Mu fait de surcroît les frais du rapprochement entre Séoul et Pyongyang : aucun musée, pas la moindre biennale ne l'invite désormais dans la Corée méridionale, qui ne veut surtout pas fâcher son voisin septentrional si sourcilleux sur le culte de soi-même, au point de considérer l'artiste transfuge tel un hérétique et pas seulement un traître...

Agrandissement : Illustration 10

Sun Mu m'apparaît donc comme le symbole le plus éclatant des bouleversements et des invariants, en une Corée du Sud devenue kaléidoscopique, diverse, capable de toujours s'enfoncer dans le conformisme néo-confucéen comme de s'en sortir en s'ébrouant jusqu'à proposer, en une modernité bien effrénée, des regards de biais décapants. Le tout dans une énergie où se mêlent douceur et voracité. C'est un pays si attachant que je n'ai cessé, dix jours durant, de me demander pourquoi je m'en étais détaché.