S'il y avait bien, sur cette terre, quelqu'un qui n'aurait jamais dû mourir, c'est lui, c'était lui, ce fut lui. Omar Habib, depuis dix ans gardien d'immeuble rue Lécluse, à côte de cette place de Clichy où il avait tenu le kiosque à journaux pendant des lustres. J'ai pu mesurer comment il avait transformé une copropriété – c'est-à-dire habituellement un accélérateur de mesquineries ! – en merveilleux caravansérail, dont il était le père aubergiste. Les fêtes dans l'immeuble ; les couscous qu'il préparait, avec des habitants soudain tous fraternels...

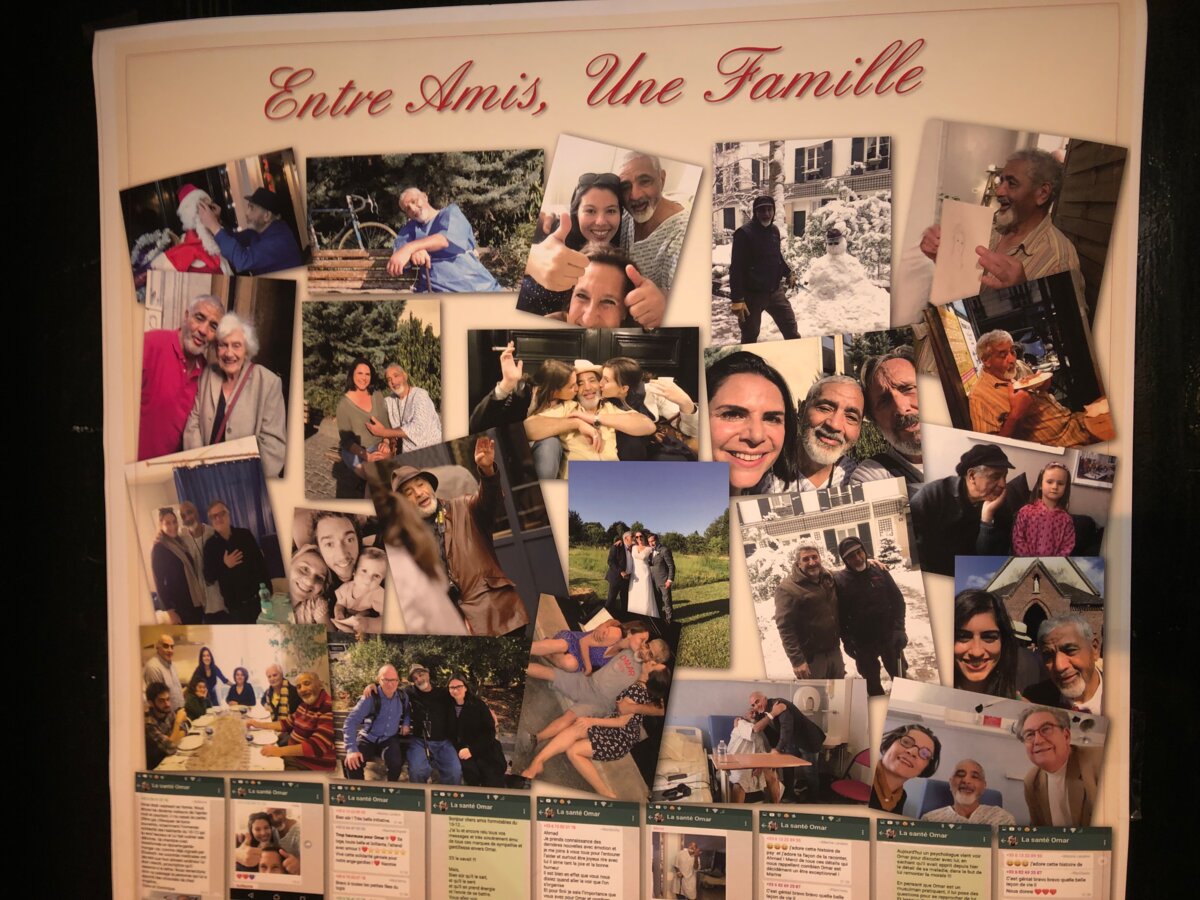

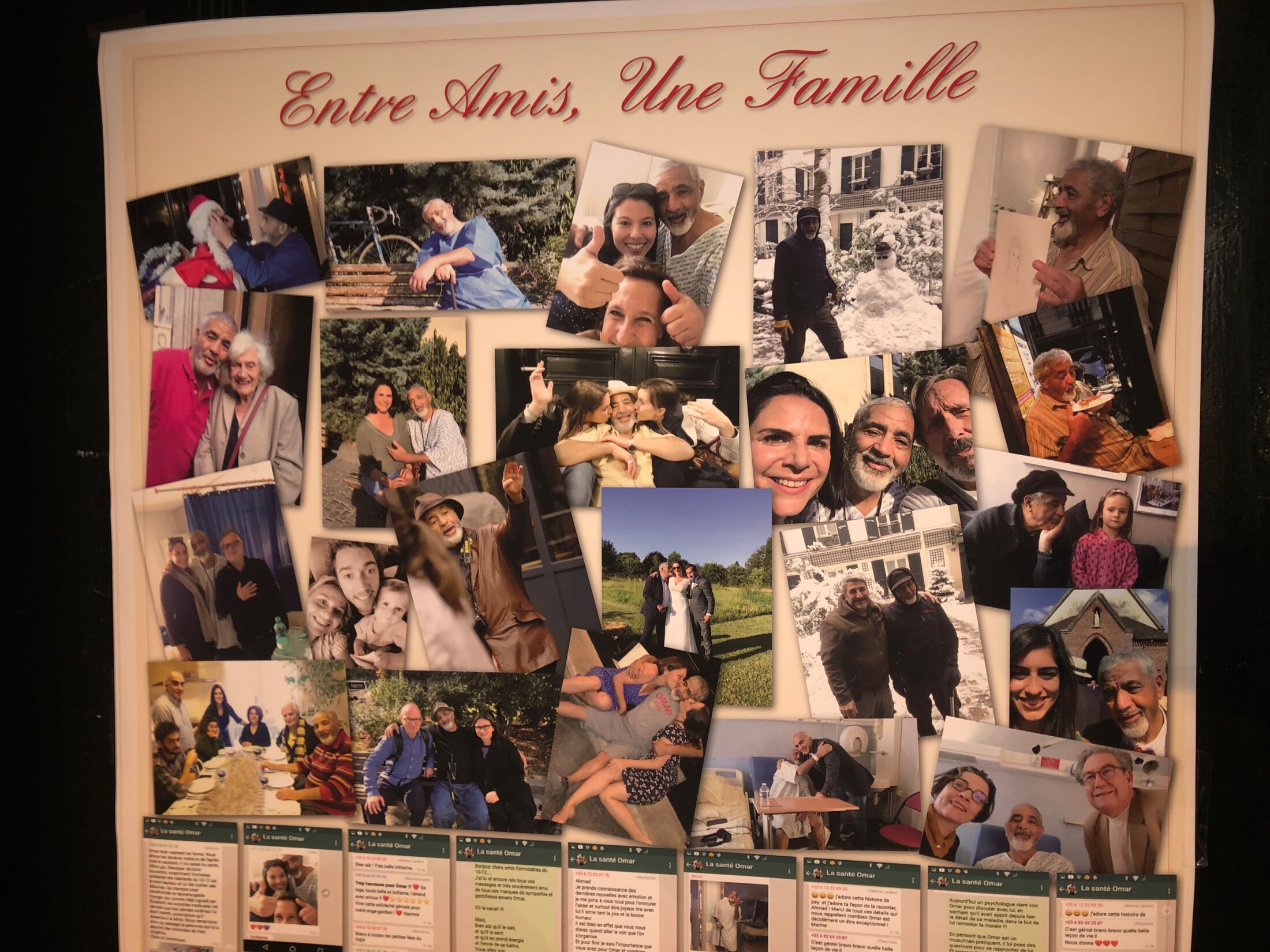

Agrandissement : Illustration 1

Nous avions célébré son anniversaire, ses 68 ans, au mois de juillet dernier. Quelques jours après, le premier samedi d'août 2018, un symptôme inquiétant : sa main gauche ne répondait plus. Une tumeur au cerveau est diagnostiquée. Elle l'a emporté la nuit passée, dans un lit d'hôpital, entouré de ses deux fils et du représentant de l'avant-garde amicale qui s'était autour de lui formée : Ahmad, l'imprimeur iranien de la rue Biot voisine, qui nous écrit : « La plus belle et la plus forte des récompenses, pour moi, c'est d'avoir mérité son Dernier Souffle. »

Ahmad écrit encore : « Omar me disait toujours : “Aide-moi à inventer un mot pour remplacer merci, qui n'est pas à la hauteur de ce que j'ai envie d'exprimer à tous mes amis.” Nous n'avons pas pu inventer ce mot. S'il avait su qu'avec ses yeux souriants et son regard profond, plein d'amour et de tendresse, il le transmettait tout le temps. Il était l'acteur principal de cet immense élan de solidarité tissé autour de lui. Il a créé quelque chose qui n'a jamais existé à mon sens. »

Le personnel de l'hôpital Saint-Louis n'en revenait pas de voir la noria de visiteurs, d'abord joyeux quand nous espérions tous qu'Omar s'en sortirait. Il a fallu expliquer que non, ce n'était pas un homme politique, ni un gros bonnet des affaires, mais un kiosquier devenu gardien, qui espérait prendre sa retraite au début de cette année 2019, pour assouvir à nouveau sa passion des voyages, pour parcourir une fois encore la Bretagne qu'il chérissait. Et pour retourner, de temps à autre, en Algérie. J'étais passé lui annoncer les premières grandes manifestations d'Alger, en fin d'après-midi, vendredi 22 février. Il avait semblé vibrer à ces événements réjouissants, par-delà sa fatigue extrême. Omar s'endormait définitivement au moment où son pays de naissance se réveillait pour de bon.

Au début de l'aventure de Mediapart, à l'été 2008, consacrant une série aux exilés, j'avais fait raconter à Omar Habib son parcours. Voici à nouveau, en guise d'hommage désormais funèbre, ce que fut cette vie. Le récit est illustré par une vidéo, tournée en 2005 avec son fils Mounir, au kiosque à journaux de la place de Clichy (au générique de fin, une chanson composée sur Omar par l'ami Fabrice, natif de la Seine-Saint-Denis et aujourd'hui installé en Bretagne).

**************

Omar Habib :

« J’ai vu le jour en 1950 dans la casbah d’Alger. Mon père, un Berbère de Marrakech né en 1910, était venu en Algérie à l’âge de 15 ans comme peintre en bâtiment. Il avait commencé à travailler à 12 ans et il s’est arrêté à 78 ans, dix ans avant de mourir. Jusqu’à la fin, il lui est arrivé de badigeonner, au rouleau, l’intérieur du dôme d’une mosquée, perché sur des échafaudages à la con maintenus avec des bouts de ficelles ; le tout gratuitement puisqu’il était croyant.

En 1949, mon père a épousé ma mère, 17 ans, née en Algérie, mais originaire du Maroc. Elle est décédée à 52 ans, après avoir mis au monde dix-sept enfants, en comptant les morts. Les gosses, les gosses, les gosses : ça m’a marqué ces naissances à répétition, avec mon père incapable de nourrir tout le monde. Et la religion qui interdit la contraception.

À 7 ou 8 ans, chaque jeudi après-midi, dans une Alger encore assez vide à l’époque, Madame Massu, qui avait installé une salle de cinéma pour la jeunesse, nous passait un Fernandel ou un western. Après la plage le matin, selon une expression restée pour les enfants algérois de ma génération : «Y’a un bon film chez Madame Massu.» Elle distribuait des bonbons, plus des chaussures à ceux qui venaient pieds nus. Nous ne savions pas qui était son mari, nous n’aurions jamais imaginé qu’il était général.

Après la guerre d’Algérie et l’unanimité arabe contre la France, les Marocains se sont retrouvés dans la ligne de mire suite à des conflits frontaliers (j’ai encore le souvenir de Ben Bella pleurant à la radio en accusant Hassan II de traîtrise). Quand Boumédiène a pris le pouvoir en 1965, il a accusé les Marocains de venir manger le pain des Algériens et a procédé à des expulsions brutales, bien avant celles, massives, de 1975 liées à la question du Sahara. Mon père a pu être protégé pour services rendus au FLN pendant la guerre contre la France (il transportait des enveloppes et des colis, avec sans doute parfois des armes, notamment à Bab el-Oued, où il était l’un des rares Arabes à pouvoir entrer pour rejoindre son patron — O.A.S. !). Il a néanmoins dû prendre la nationalité algérienne après 1975.

Moi-même, je n’étais pas de nationalité algérienne. En 1963, lors du premier conflit à la frontière, une foule surexcitée assiste aux funérailles des «martyrs» algériens. Un copain m’appelle, selon nos habitudes : «Eh ! Omar le Marocain.» J’entends des hommes qui hurlent : «Il est où le Marocain ?» Je m’enfuis. Soudain, à 13 ans, je ne me sens plus chez moi. J’en ai la confirmation très vite, en tentant, puisque j’étais mauvais en classe, des concours auprès des bus ou des chemins de fer. Ma candidature est systématiquement rejetée, dès que je présente ma carte de nationalité. Un jour, je falsifie mon extrait de naissance. Je peux alors rejoindre l’armée de l’air, dans une caserne de Blida, où nous forment des Soviétiques. Il faut d’abord apprendre le russe pour prétendre devenir radariste ! Au bout de quelques semaines mon truquage de document est découvert, je suis tabassé puis jeté sans un sou hors de la caserne : je fais 45 km à pied pour rejoindre Alger.

Je n’ai pas choisi d’aller en France, j’ai été rejeté par l’Algérie. Je me suis alors souvenu de ceux qui revenaient d’au-delà de la Méditerranée, en costard, avec la 504 Peugeot et qui se la roulaient. Ils ne montraient aucune souffrance, ne parlaient pas du racisme, uniquement d’histoires de nanas. Ça m’a tapé la tête. J’ai filé, en bateau, vers Marseille. Ma mère avait gagé tous ses bijoux pour me payer le billet ; nous avons attendu un déplacement au Sahara de mon père, qui ne voulait pas entendre parler de cette aventure.

Le 18 octobre 1967, je prends un train de nuit pour Paris. Je m’achète deux sandwiches au jambon. Un musulman me le reproche. Pendant tout le voyage, je réfléchis, tracassé. À l’arrivé : «Et puis merde !», je décide de me foutre de cet interdit alimentaire.

Je galère à vider, pour 1 franc, des camions aux Halles. Je n’ai aucun toit. Je vis la nuit et je dors dans les cinémas qui ouvrent dès 9h30 : le Pathé-Journal à Strasbourg Saint-Denis et le Trianon à Anvers. Je suis ensuite exploité par un immigré marchand de sommeil, qui loue une piaule, oblige à prendre un repas chez lui, travaille comme indicateur pour la police : ne surtout pas lui dire que je suis venu en touriste et que je n’ai pas de papiers.

J’ai failli être pris par la police, à 4h du matin, entre Châtelet et la gare de l’Est. Un chic type qui tenait une pizzeria me filait de la nourriture avant de fermer. Cette fois, il avait tenu à me gaver de raviolis toute chaudes. Il m’en avait mis dans deux sacs en plastic, que j’avais placés dans chacune des poches de mon grand manteau de clochard. Une voiture de flics, me voyant déambuler, pile net. «Mains derrière la tête !» me crie un jeune brigadier, qui entreprend de me fouiller. Dans l’une de mes poches il plonge la main et la ressort aussitôt pleine de sauce tomate, hurlant qu’il s’est brûlé en regagnant la bagnole qui repart. Sauvé !

Je n’aurai mes papiers qu’en 1972. En 1974, sous Giscard, quand Poniatowski est devenu ministre de l’intérieur, qu’il a permis à la police d’entrer dans le métro, d’y patrouiller dans chaque couloir de la station République, j’avais mes justificatifs à la main et je les collais sous le nez des fonctionnaires avant même qu’ils ne me les demandent : «Vous êtes un rigolo, vous !», me disaient-ils alors, sans même les regarder…

Avant de me montrer si assuré, provocateur, même, j’avais essuyé plus d’un revers. En tentant notamment d’organiser une grève, parmi la quarantaine de sans papiers employés par un sous-traitant de la SNCF pour poser des rails du côté de Poitiers. On nous logeait dans des wagons, à proximité des gares, où nous étions censés trouver des sanitaires, souvent condamnés par des agents exaspérés par nos va-et-vient. Un jour, sous-payés, maltraités, nous optons pour l’arrêt de travail. On me nomme porte-parole. Quand l’immigré espagnol chargé de nous surveiller sur les chantiers (interdiction de parler, de chanter, de pisser!), un certain Garcia, arrive, je lui annonce notre décision. Il détache sa montre de son poignet, la brandit et crie : «Je vous donne deux minutes, pas une de plus, pour monter dans les camionnettes et aller travailler.» Tous mes compagnons ont filé doux. Je n’étais plus que le seul gréviste ! J’ai vu ça dans un film de Coluche et j’ai pensé qu’il m’avait piqué l’idée ! Garcia est allé dans un wagon chercher mon sac, me l’a balancé, sans me verser le moindre solde (nous étions payés en liquides dans des enveloppes à la fin du mois) et m’a envoyé au diable. Comme à Blida…

J’ai ensuite été dix-sept ans plombier couvreur. Plus tard, avec ma femme (ma mère avait fait en Algérie une demande en mariage pour moi et je n’ai pas eu le cœur de refuser la jeune fille, dont la vie aurait alors été foutue à jamais : nous sommes tout de même restés treize ans ensemble !), j’ai lancé l’une des premières entreprises de livraison de couscous à domicile. Enfin, à partir de 1994, je me suis retrouvé kiosquier du côté de la place de Clichy (alors que je m’étais juré de ne jamais y remettre les pieds quand j’avais vu détruire le Gaumont Palace !). J’y ai fait des rencontres incroyables : Yves Boisset, Jean-Jacques Beineix, Fabrice Luccini, Clotilde Courau… Un client, Pierre-Louis Basse, d’Europe 1, m’a invité à participer à ses émissions pour parler de foot.

J’en ai profité pour voyager. Très peu en Algérie. L’année dernière, j’ai voulu revoir la Casbah. La maison où je suis né est par terre. Toute ma rue s’écroule, maison par maison. Alger a reçu des aides de l’Unesco mais les a détournées. Rien n’est retapé, la Casbah est en ruine et part en poussière : je préfère balayer les mauvais souvenirs. Si mon truquage de document n’avait pas été découvert à Blida, je serais devenu militaire. Mes deux meilleurs potes, à la caserne, ont fait carrière dans l’armée. Ils ont tous les deux été butés par les islamistes.

À Paris, alors que tous les kiosques à journaux ferment les uns après les autres et que la presse se vend de moins en moins, j’ai trouvé, il y a quelques semaines, un emploi de gardien d’immeuble dans les parages. Je me sens chez moi dans le quartier. Mais l’endroit que je préfère, c’est la Bretagne. La première femme que j’ai connue, c’était en France et elle était bretonne…

J’aurais pu acheter quelque chose à l’intérieur des terres (on trouvait, il y a vingt ans, des corps de ferme pour 50 000 F), mais j’ai préféré ne pas me fixer, pour continuer de flairer à chaque tournée, comme un chien, dans tous les coins des Côtes d’Armor, du Finistère, du Morbihan et de l'Ille-et-Vilaine. J’y ai plein d’amis, des anciens maos ou trotskystes de la fac de Vincennes. Ou encore Pierre Fenard à Saint-Brieuc, animateur des « Bistrots de l’histoire », qui faisait partie de notre comité de soutien, lors de la grande grève des foyers de la Sonacotra, qui mobilisa 120.000 travailleurs immigrés entre 1975 et 1979 — j'étais chargé de la culture au comité de coordination.

Récemment, bien que je n'aie rien à voir avec le parti socialiste mais par amitié pour Annick Lepetit, j'étais sur sa liste aux municipales dans le XVIIe arrondissement de la capitale — en 13e position, non éligible et non élu.

Paris, j’y ai galéré, mais tout s’est finalement passé comme dans un rêve. D’ailleurs, je faisais tout le temps le même rêve, à 17 ans, avant de partir : une longue rue, avec à gauche un jardin et à droite des arcades comme à Alger. Un jour, arrivé ici, j’ai eu la révélation : je me suis retrouvé rue de Rivoli et j’ai reconnu exactement l’image de mon rêve. Sauf que ma rue s’arrêtait net, alors que dans la réalité, je me suis rendu compte qu’elle débouche sur la place de la Concorde. »

********************

En novembre 2008, pour l'émission « Jeux d'archives » de France Culture, j'avais interrogé Omar Habib, qui avait commenté des documents sonores de la phonothèque de l'Ina, dont un enregistrement de Madame Massu. Si l'émission était rediffusée, j'ajouterais ici le lien.