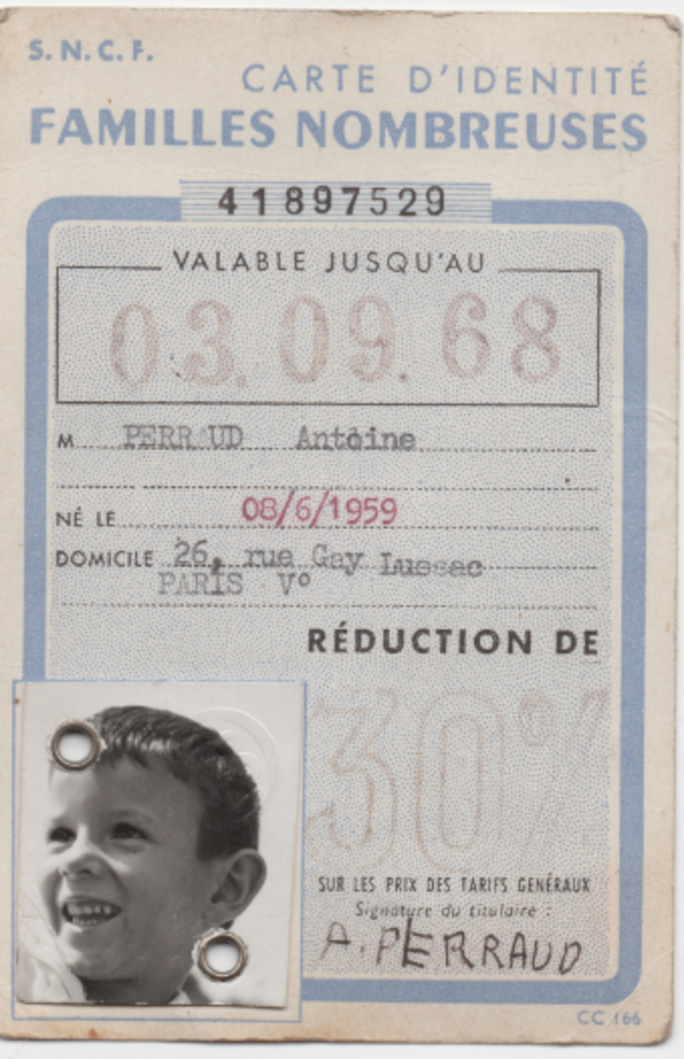

C’était un paysage lunaire empli de martiens hirsutes : je l’ai vu de ma fenêtre, au matin du 11 mai 1968. Poher de 8 ans (j’voulais être CRS), me tenant droit et en même temps penché vers la chaussée, j’observais, angoissé, le spectacle de la rue Gay-Lussac depuis notre balcon du troisième étage, au numéro 26 de l’artère en question.

Au milieu de la voie martyrisée, saccagée, dépavée, des carcasses de voitures gisaient sur le flanc. En un désordre inimaginable, même pour l’enfant parfois capable d’envoyer balader d’un coup de pied ses jouets préférés : une collection de petites automobiles. Or ces Simca, ces Peugeot 404, ces Citroën Ami 6, ces 4L sortis des usines Renault jonchaient, grandeur nature, le sol ; noircies, encore fumantes pour certaines, tandis qu’à l’abri de tels débris calcinés les roues en l’air, des hommes dépenaillés, vieux à mes yeux (certains devaient dépasser la trentaine), injuriaient, poing levé, mes noirs héros casqués aux énormes boucliers : les CRS.

Mes parents n’étaient pas sérieux. Depuis le début des événements, ils lançaient aux émeutiers des oranges, des citrons et même, pour qu’ils se protégeassent le mieux possible des gaz lacrymogènes, d’immenses couches en tissu pour langer les bébés. Ma mère avait accouché de mon dernier frère le 29 avril 1968 et venait de rentrer de la maternité. Elle approuvait ce pandémonium insensé. Pas moi : j’voulais être CRS pour la protéger, malgré elle, en dépit de tant d’inconscience.

Rien n’allait plus. J’avais vu quelque voisine, de son balcon d’un immeuble voisin, viser les forces de l’ordre avec un pot de fleur, puis manifester une joie sauvage : « Je l’ai eu ! » La bourgeoisie du Ve arrondissement ne tenait plus son rang. La rue Gay-Lussac perdait tout standing.

Au numéro 24, un garçon très bien, Christian, 20 ans, collait sur les plaques émaillées de notre artère une affiche terrible qui la rebaptisait : « Rue du 11 mai 1968. » Son père était pourtant un haut fonctionnaire de l’Assemblée nationale, qui devait finir directeur du service analytique des débats et décoré de la légion d’honneur : Pierre Julien.

Au numéro 22, le colonel Biffaud et sa femme – très grand genre malgré sa petite taille, paroissienne irréprochable de Saint-Jacques-du-Haut-Pas – ne tenaient plus leur progéniture : au reste, l’un de leurs fils, Olivier Biffaud, allait devenir journaliste au Monde – dont le directeur, Hubert Beuve-Méry, clone inconscient de Charles de Gaulle qu’il étrillait tout en le singeant, grommela, au retour de voyage (tout comme mon général qui s’était alors transporté en Roumanie), au plus fort des événements de Mai 68 : « Qui sont ces trublions ? » Pour s’entendre répondre par une sommité du quotidien : « Mais ce sont nos enfants, Monsieur. »

Il y avait heureusement de bons enfants. Dans notre immeuble du 26, au premier étage, habitait la famille Nabokov. La femme, Claude, était la fille aînée de Louis Joxe, à l’époque garde des Sceaux et assurant l’intérim du premier ministre Georges Pompidou, en visite officielle en Iran et en Afghanistan pendant cette nuit désastreuse, cette nuit effroyable du 10 au 11 mai 1968. Claude Nabokov voyait s’élever d’immenses barricades sous ses yeux, tandis que les flammes venaient lécher ses fenêtres. Elle rendait compte de la situation à son père au téléphone : le pauvre Louis Joxe sera évincé à jamais, tout comme le ministre de l’intérieur Christian Fouchet (celui de l’éducation nationale, Alain Peyrefitte, sera le seul – l’habile homme ! – à se remettre d’une telle purge) par un de Gaulle fou furieux, avant que de lâcher prise moins d’un an plus tard à l’occasion d’un référendum expiatoire...

Au deuxième étage vivait la famille Schwartz, dont le second fils, Marc, 4 ans, devait devenir, un demi-siècle plus tard, un ponte macronien dans le domaine de la direction de l’esprit, directeur de cabinet de la ministre de la culture Françoise Nyssen. Il a été récemment débarqué par l’Élysée. Histoire de bien montrer que la libération des énergies doit aboutir à une mise en concurrence rendant chaque situation précaire et chaque titulaire d’un poste, éjectable. Mai 68, qu’a vu naître le petit Marc Schwartz, brisa la rigidité colbertiste de l’État gaullien pour nous conduire vers une société darwiniste à l’américaine, dont le quinquagénaire Marc Schwartz fait – temporairement ? – les frais...

Au troisième étage, mes parents, enseignants cathos de gauche, gardaient le souvenir encore proche de la guerre d’Algérie : un Arabe s’était fait descendre sur le trottoir d’en face. Mais là, c’était pour eux la fête, que rien ne devait ternir, pas même l’incendie, à l’angle de la rue de l’Abbé-de-L’Épée, de notre 403 break familiale. Et quand mon père, la lippe moqueuse et les yeux pétillants, revint, ce matin désastreux du 11 mai 1968, en claironnant « ma femme a brûlé et ma voiture n’a plus de lait », deux cris offensés résonnèrent dans l’appartement : celui de ma grand-mère, venue aider sa fille qui relevait de couches, et le mien, navré de devoir devenir le parent réfléchi de mes parents déraisonnables. J’étais plus que jamais décidé à embrasser la carrière de CRS.

Je m’exprimais comme la chanteuse Mireille, dont je regardais éperdument Le Petit Conservatoire à la télévision, si bien que mon père me surnommait « duchesse SS ». Les mabouls révolutionnaires traitaient les CRS de SS : je serai donc CRS.

Cet ancrage résolument à droite allait me durer jusqu’à mes 13 ans révolus, jusqu'aux élections législatives de 1973. J’étais alors affligé de voir le nom de mon père s’exhiber dans les rues, sur une liste d’universitaires soutenant le programme commun de la gauche. Moi, je soutenais le grand retour de Georges Bidault, candidat dans la circonscription. Ses affiches en noir et blanc le montraient posant devant une imposante bibliothèque et rappelaient qu'il avait été professeur d'histoire au lycée Louis-le-Grand : que du sérieux ! Je grillais d’assister à sa réunion électorale à la Mutualité.

Agrandissement : Illustration 3

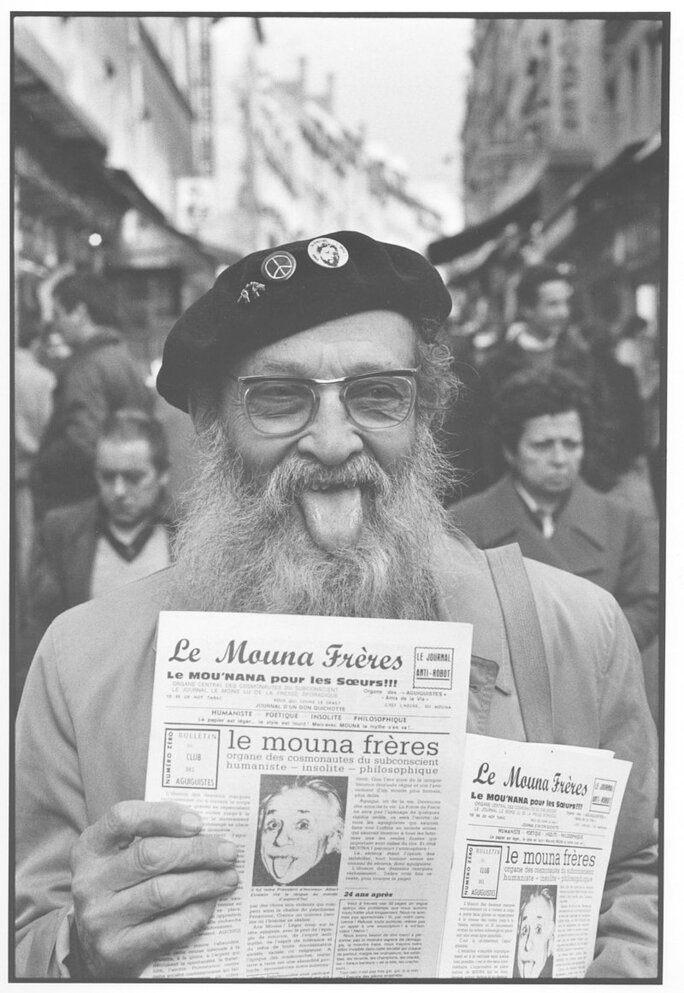

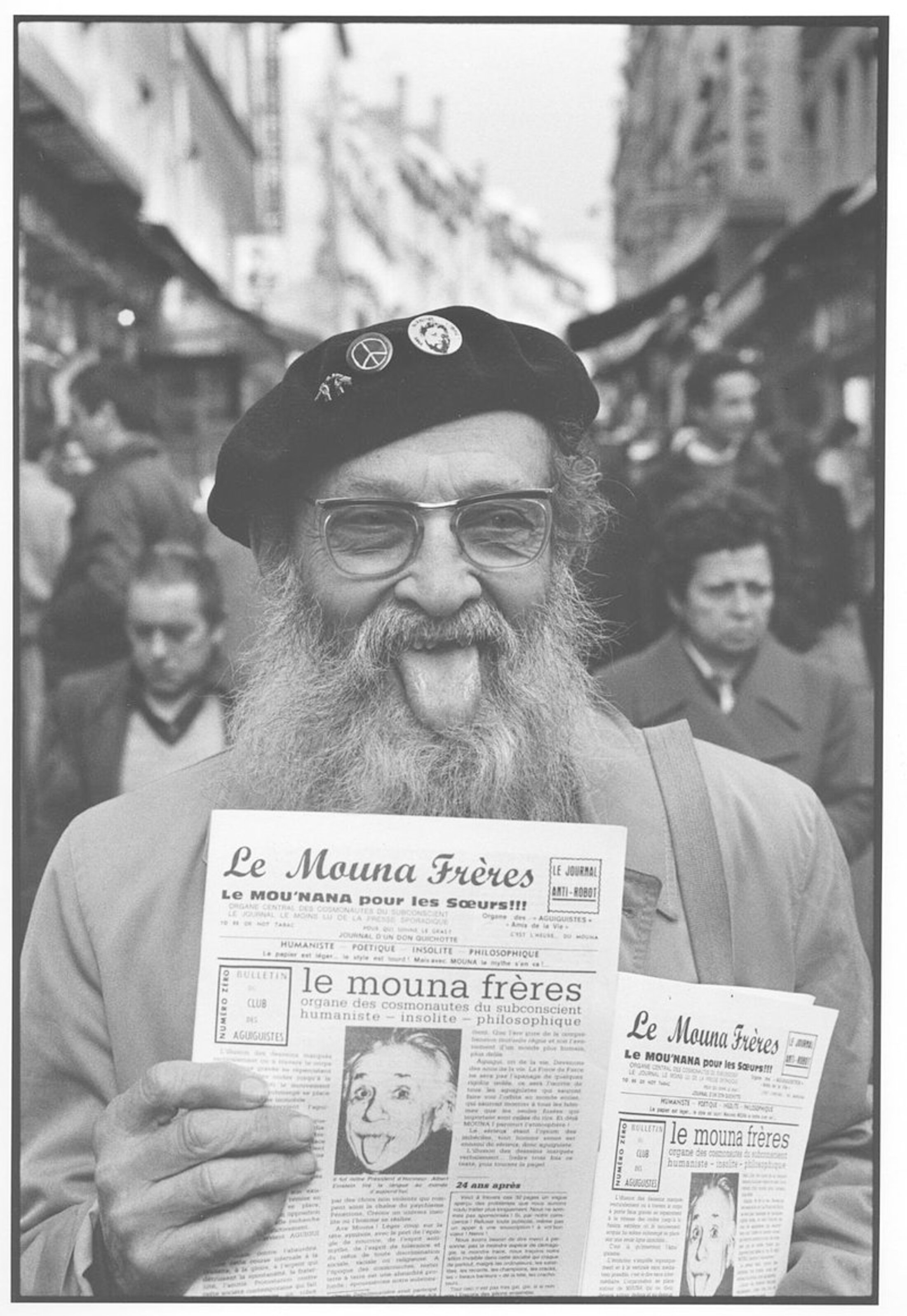

Mon père eut l’idée géniale de plutôt m’embarquer à une kermesse du candidat « anti-caca-pipi-capitaliste », Aguigui Mouna. Je fus conquis. Plutôt anti-caca-pipi-capitaliste que CRS ! Le raout, en présence de « Charlot le roi des clochards de la Contrescarpe » se tenait dans mon ancienne école de garçons, rue Victor-Cousin.

C’était là qu’en Mai 68 j’avais déjà, pour la première fois, fléchi. Quand une grenade lacrymogène, malencontreusement atterrie dans le préau de l’établissement, nous avait privés des leçons de choses de M. Bonijol, ou encore de ces cours de musique durant lesquels une dame actionnant son guide-chant faisait beugler à une trentaine de petits gaillards : « Ainsi pendant une semaine, j’aurai pu vivre sans Lison. Ma Lison, ma Lison, viendra-t-elle aujourd’hui ? »

Je m’étais alors dit que les CRS avaient eu raison de tirer leur grenade puisque nous étions dispensés d’école. Mais une pensée, aussitôt chassée, m’avait assailli : pour qu’ils tirassent, il fallait bien que les émeutiers les eussent provoqués. La sédition avait du bon. Chut !...

Un autre détail m’avait perturbé, le 11 mai 1968. Sur le seuil d’Inter Europe, son agence de voyage du 22 rue Gay-Lussac, une femme étonnante, flamboyante, généreuse, travailleuse et foldingue, Madame Fructus, braillait tout son saoul qu’elle avait connu pire pendant la guerre, à Varsovie. J’avais une grande admiration pour Mme Fructus, même si je la trouvais moins bien coiffée que Mireille à la télévision. Sa harangue me trottait dans la tête : pire, guerre, Varsovie ?...

Plus tard, je découvrirai la nature merveilleusement révoltée de cette fabuleuse mère juive du trotskisme français ; je croiserai même dans la cave de son agence de voyage Raymond Molinier, ancien secrétaire du « Vieux » ayant jadis monté un cirque en guise de couverture en Amérique Latine !

En attendant, le 11 mai 1968, plus d’école, plus de voiture, plus de lait pour le nourrisson : la famille s’exile dare dare à La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne). Nous passons devant une rangée de CRS à l’angle de la rue Saint-Jacques. Je les regarde avec une reconnaissance extrême. J’étais un émigré en route pour Coblence durant la Révolution.

Aujourd’hui encore, quand je vois Cohn-Bendit à la télévision, je me demande si ce n’est pas lui qui a mis le feu à notre 403. Et lorsque mon confrère René Backmann, récemment, dans les couloirs de Mediapart, m’a chuchoté, goguenard, qu’il est peut-être l’incendiaire dudit véhicule automobile, j’ai eu un peu de mal à ne pas réagir comme la reine Victoria : « We are not amused. »

Après le 11 mai 1968, c’est donc du poste de télévision grand-parental seine-et-marnais que j’entends « Pompon », comme nous disions familièrement, de retour d’Afghanistan, parler d’une façon ferme et pateline. Sur le même petit écran, quelques jours plus tard, succède à son premier ministre Charles de Gaulle, de retour de Roumanie. Il me regarde dans les yeux. Il ressemble à l’éléphante du jardin des plantes. Et il déclame, j’ai encore les paroles dans l’oreille : « À moins que nous nous roulions à travers la guerre civile. »

L’ordre l’emportera. Retour rue Gay-Lussac. La concierge, Marie-Philomène Guégan née Madoré (1913-1998), première au certificat d’études du canton de Pontivy, ne pardonnera jamais aux étudiants de lui avoir volé les couvercles de ses poubelles métalliques pour s’en servir comme de boucliers. Mme Guégan occupait sa loge depuis le 15 mars 1942. Elle était arrivée un peu après mon arrière grand-père, qu’elle avait vu sur son lit de mort (« on aurait dit un petit agneau avec sa barbe blanche ») ; comme elle verrait, dans la même chambre du fond de l’appartement, mon père dans la même roideur.

Mme Guégan rêvait d’Australie. C’était notre mot de passe, « Australie, Australie », quand elle me laissait un message sur mon répondeur, qu’elle appelait « baratineur ». Elle me téléphonait d’une maison de retraite de la rue Poliveau, où le député-maire Jean Tibéri lui avait octroyé un petit studio après 54 ans de service dans sa loge du 26 de la rue Gay-Lussac.

Madame Guégan rêvait d’habiter sous les toits, dans une chambre de service, « pour entendre la pluie ». Cela ne s’est jamais fait. Nous avons gardé, mes frères et moi, la chambre de bonne après avoir vendu l’appartement de feu notre mère en 2009. J’y entassais tous les papiers et les souvenirs qui serviraient, peut-être, à écrire Ma rue Gay-Lussac, le livre que me suggère de rédiger depuis des années Jean-Marie Borzeix, mon ancien directeur de France Culture et voisin de la rue Saint-Jacques.

Cependant, la chambre a été squattée. L’occupant illégal a tout jeté. Tétanisés, mes frères et moi ne faisons rien. Comme si un esprit – pourquoi pas celui de Mme Guégan ? – occupait les lieux. Les copropriétaires de l’immeuble ne l’entendent pas de cette oreille. Je suis convoqué à une assemblée générale le... 11 mai 2018. Je serai le seul à avoir vu, de mes yeux vu, le spectacle de la rue Gay-Lussac d’il y a cinquante ans. Les Nabokov sont partis rejoindre l’immeuble Joxe-Halévy du quai de l’Horloge. Les Schwartz s’achetèrent une maison dans le XIVe. La mort a fait le reste : il ne demeure plus aucun témoin de Mai 68.

À cette AG de copropriétaires – là où se tenaient jadis des AG estudiantines ! –, quand il me faudra écouter les récriminations des bons bourgeois gênés par notre squatter du 6e étage, je penserai à Pierre Dumayet, filmé au soir de son existence – par Robert Bober – en train de regarder des archives de l’émission Lectures pour tous dont il était le seul rescapé. Dumayet avait maugréé : « Et moi, je suis là, comme un con de vivant. »