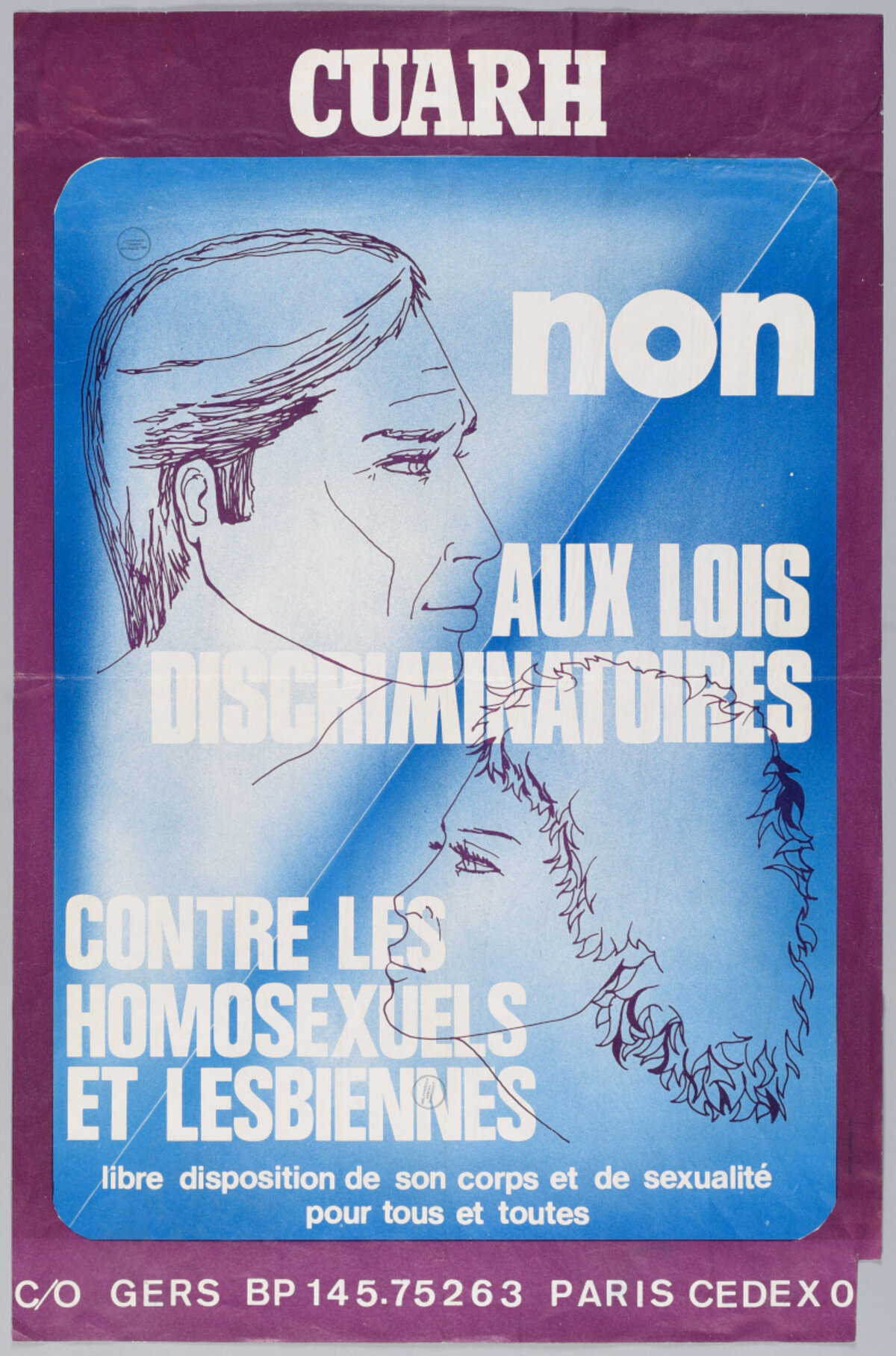

Agrandissement : Illustration 1

Nous fêtons aujourd'hui l’anniversaire de la « dépénalisation de l’homosexualité » : il y a quarante ans, la loi n°82-683 du 4 août 1982 abrogeait le deuxième alinéa de l'article 331 du code pénal créant un âge du consentement sexuel différent selon que la relation était hétéro- ou homosexuelle (15 ans pour l’une, 21 ans pour l’autre avant 1974, 18 ans après 1974), ce qui avait pour conséquence qu’une relation homosexuelle impliquant au moins un partenaire de moins de 21 ans (puis de 18 ans) était automatiquement considérée comme un « attentat à la pudeur » (sanctionné par une amende et par une peine d’emprisonnement allant de six mois à trois ans) [1].

Cette loi est majeure dans l’histoire de l’homosexualité et des combats LGBT+ : sous la pression de mouvements politiques et en dépit de la vive opposition de la droite parlementaire, elle supprimait une disposition introduite en 1942 dans le code pénal, par l’État français (régime de Vichy), et volontairement reconduite en 1945 à la Libération par le Gouvernement provisoire de la République française dirigé par le Général de Gaulle. Il y eut environ 10 000 condamnations entre 1942 et 1982, principalement d’hommes, majoritairement issus des classes populaires urbaines (cf. les travaux de Florence Tamagne ; et ceux de Jérémie Gauthier et Régis Schlagdenhauffen).

L’expression « dépénalisation de l’homosexualité » est impropre : l’homosexualité n’était pas pénalisée en tant que telle. Elle conserve cependant une part de justesse, faute de mieux, pour désigner un ensemble de mesures adoptées à la suite de l’élection de François Mitterrand à la Présidence de la République, ainsi que le sentiment d’un changement majeur et d’une liberté nouvelle partagé par les homosexuels : cette loi de 1982, mais aussi la consigne donnée aux services de police, dès juin 1981, par le Ministre de l’intérieur Gaston Defferre, d’arrêter de contrôler spécifiquement les établissements homosexuels (« aucune distinction, aucune discrimination ni, à plus forte raison, aucune suspicion ne sauraient peser sur des personnes en fonction de leur seule orientation sexuelle »), ou encore l’annonce par le Ministre de la santé Edmond Hervé de la fin de la prise en compte de la classification de l’Organisation mondiale de la santé de l’homosexualité comme maladie. En outre, la loi d’amnistie du 4 août 1981 incluait les condamnations pour homosexualité.

Du fait de cet anniversaire, un certain nombre d’articles et de récits ont été publiés récemment sur le sujet. Il me semble toutefois que plusieurs d’entre eux adoptent une perspective trop étroite et partielle pour évoquer la répression et la « dépénalisation » de l’homosexualité, s’intéressant pour les uns à la seule application de l’article 331 du code pénal, ou se limitant pour d’autres à la période 1942-1982, comme si l’homosexualité avait été réprimée pendant quarante ans « seulement », comme si cette période constituait une parenthèse répressive, somme toute restreinte, dans une histoire globalement libérale. Or un tel découpage est aussi arbitraire qu’injuste – qu’en est-il de la répression pénale de l’homosexualité qui a eu lieu avant 1942, de tous ceux qui ont été condamnés ?

Certaines demandes de reconnaissance officielle et de réparation adoptent la même chronologie. Surprenamment, c’est le cas de la pétition lancée par le magazine Têtu, selon laquelle « depuis le régime de Vichy jusqu'en 1982, la justice française a condamné, au nom de l’article 331 du Code pénal, des milliers d'homosexuels, entraînant leur persécution policière ». Tout aussi étonnamment, la proposition de loi du sénateur Hussein Bourgi reprend le même découpage : elle propose réparation pour les « personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 » [2]. Cette chronologie construit une image incomplète de la répression de l’homosexualité, dont elle laisse tout un pan de côté.

Bien évidemment, la répression de l’homosexualité est loin d’avoir été uniquement pénale ou judiciaire : elle a été (et est encore) massivement sociale, incluant tous les processus de stigmatisation et d’infériorisation visant les minoritaires sexuels, tous les mécanismes et les comportements d’assujettissement. C’est le rejet et le mépris, l’insulte et la honte, l’exclusion de la famille, la perte de son travail, la déchéance sociale, etc. Toutefois, même en se contentant d’une définition stricte, il faut rappeler que la répression de l’homosexualité est loin de se limiter au texte abrogé en 1982, et à la période 1942-1982 : l’homosexualité a été fortement réprimée bien avant 1942, et sans avoir besoin d’une législation spécifique.

La répression de l’homosexualité n’a pas seulement été judiciaire et pénale, mais aussi policière

La répression de l’homosexualité n’a pas été seulement organisée par la loi : il est fondamental de préciser qu’il y eut une répression massive de l’homosexualité qui n’est pas passée par la justice ; elle a pris forme par l’action de la police. Car, quel que soit le domaine, la police n’a pas besoin d’un cadre légal ni d’une incrimination pénale pour agir – et donc, dans le cas de l’homosexualité, pour harceler. Ce fut une donnée de base de la vie homosexuelle au XIXe siècle et dans une large partie du XXe siècle : les descentes de police dans des lieux homosexuels furent, sinon quotidiennes, du moins omniprésentes, que ce soit dans les bars, les boîtes, les saunas, les lieux de drague extérieurs (parcs, quais, toilettes publics, etc.), etc. La police fit preuve d’une obsession pour connaître, quadriller et cartographier les modes de vie homosexuels.

Toutes ces actions policières ne donnèrent pas lieu à une action judiciaire, et le nombre de poursuites judiciaires fut minime par rapport au nombre de descentes. Comme de nombreux récits en témoignent, quand la police contrôla, arrêta, emmena au poste pour vérification d’identité, retint quelques heures au commissariat, etc., il n’y eut souvent pas de suite. Mais cela participait d’un harcèlement des homosexuels, de leur culture, de leurs modes de vie – et, même sans sanction, produisit des vies précaires, humiliées, exposées à la violence, auxquelles était sans cesse rappelée leur position dominée dans la hiérarchie sociale. Il suffit de penser, aujourd’hui, aux contrôles d’identités qui visent les jeunes Arabes et Noirs : même s’ils ne donnent lieu à aucune incrimination ni sanction, même s’ils n’ont aucune suite judiciaire, ils constituent bel et bienun harcèlement raciste, de même que l’action de la police a constitué un harcèlement homophobe, produisant un rapport particulier au monde chez ceux qui les subissaient. Dans mes travaux sur la ville de Lyon, j’ai relaté l’histoire d’un jeune homme, Grégoire, qui, dans les années 1970, s’était suicidé à la suite de son arrestation par la police, celle-ci ayant prévenu son employeur qui l’avait aussitôt congédié.

Cette répression échappe aux statistiques et n’est pas quantifiable, bien qu’on dispose aujourd’hui d’un nombre incalculable d’exemples. Dans leurs livres sur la vie homosexuelle à Paris depuis la fin du XIXe, Régis Révenin et Florence Tamagne s’appuient sur de multiples rapports de police faisant état de cette omniprésence de la surveillance et du contrôle policier. Aux archives de la Préfecture de police de Paris, on trouve des registres de « pédérastes » datant de la seconde moitié du XIXe siècle. Pour certaines années, le registre mentionne les suites des arrestations, et notamment les condamnations ; à plusieurs reprises l’auteur regrette qu’il n’y ait pas suffisamment de preuves matérielles pour pouvoir poursuivre les individus. On trouve des exemples tout aussi nombreux – dans les archives de la police, dans la presse, dans les témoignages – de cette répression dans les années 1950, 1960 et 1970.

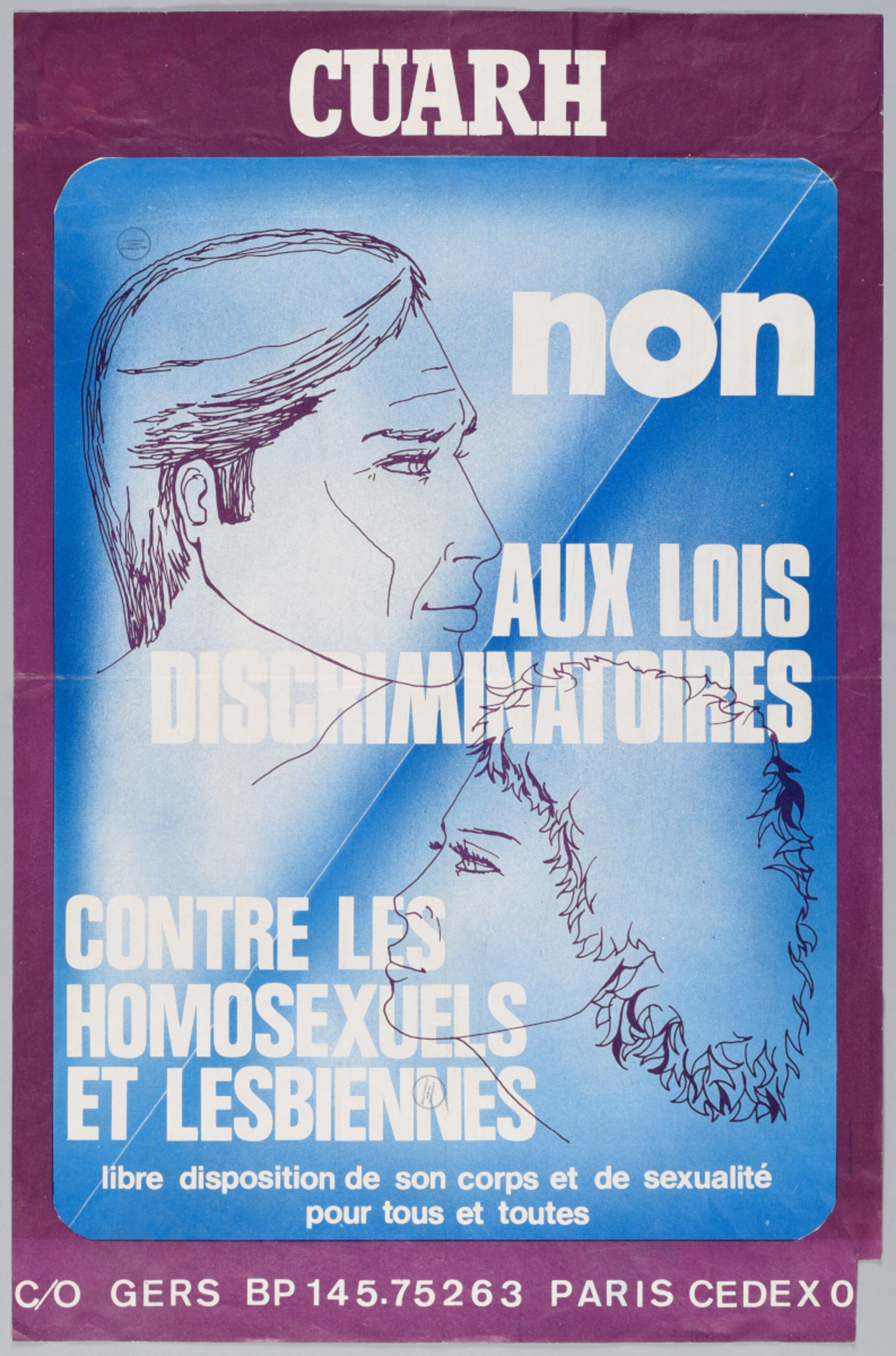

Agrandissement : Illustration 2

La répression de l’homosexualité n’a pas débuté en 1942

En ce qui concerne le volet proprement législatif, judiciaire et pénal de la répression de l’homosexualité, il ne s’est pas limité à l’incrimination de 1942 (supprimée en 1982), bien au contraire. Une très large part de la répression de l’homosexualité a en effet résidé dans l’application de l’« outrage public à la pudeur » : cette qualification, apparue avec le code pénal de 1810, a été utilisée très largement, à la fois pour réprimer l’homosexualité mais aussi, plus généralement, pour réprimer toutes sortes de comportements sexuels jugés contraires à la morale.

Il y a quelques années, Marcela Iacub avait consacré un très beau livre, Par le trou de la serrure, à l’histoire de cet outrage public à la pudeur. Elle montrait comment cet outrage construisait un « mur de la pudeur », organisant la sexualité selon l’espace où elle peut s'exprimer, la « distribuant dans l’espace », non pas en la « faisant disparaître » mais en la rendant « redevable de deux régimes de visibilité opposés, l'un privé et l'autre public, définis en fonction de la nature des espaces. »

Surtout, Iacub démontrait comment, tout au long du XIXe siècle, les juges, revenant sur la séparation instituée en 1810,n’avaient cessé de déplacer ce mur de la pudeur, d’étendre le champ de la « publicité » afin de réprimer davantage de comportements sexuels. Le fait d'être vu, même en dehors de sa volonté, par imprudence, a suffi pour être condamné (y compris, par exemple, un prêtre dont le sexe fut vu par un trou de sa soutane). Il a aussi suffi aussi que la publicité soit virtuelle, que la scène « ait pu être vue de quelqu'un » pour provoquer un outrage (c'est le cas de ceux qui ont une relation sexuelle la nuit dans une rue déserte). La publicité pouvait tout à fait englober des actes commis en des lieux privés. L’ouvrage trouvait son titredans une affaire singulière: quand bien même, pour voir une scène sexuelle, il avait été nécessaire de regarder par le trou de la serrure, cela suffisait au juge pour caractériser la publicité et, donc, pour condamner les auteurs.

Or, précisément, tout au long du XIXe siècle puis du XXe siècle, les juges ont utilisé l’outrage public à la pudeur pour réprimer l’homosexualité, et très largement. Et ils ont également fait preuve d’une définition très extensible de la publicité. Un cas très emblématique (mais un cas parmi de très nombreux autres) a été donné par Marc Boninchi (dans Vichy et l’ordre moral) : en 1888, un jugement du Tribunal de la Seine condamne pour outrage deux individus qui s’étaient livrés à des actes de sodomie à l’intérieur de la cellule d’une prison, un lieu par définition difficilement public (ils y étaient seuls et avaient fait en sorte de ne pas être vus de l’extérieur de la cellule). Au-delà de cette situation, et plus banalement, la qualification d’outrage permit de condamner de nombreux individus arrêtés dans des bars, des boîtes, des saunas, dans la rue, etc., mais aussi des individus dont la police avait appris qu’ils avaient eu des rapports homosexuels dans des lieux privés, comme leur domicile (par exemple, dans le cas d’une affaire impliquant un laitier, des actes sexuels accomplis « dans la chambre de l’inculpé, dans sa cave privée, ainsi qu’à l’intérieur du local lui servant de laboratoire pour la fabrication de son lait, pièces non accessibles à sa clientèle ou aux personnes provenant de l’extérieur »). Quelques désaccords survinrent entre les tribunaux et la Cour de cassation, les premiers se livrant à des interprétations particulièrement larges de ce qui constituait un outrage public, en particulier pour réprimer l’homosexualité, la Cour les rappelant à plusieurs reprises à l’ordre en cassant les jugements (mais pas tous). Dans les registres de la Préfecture de police que je mentionnais plus haut, on trouve, à la fin du XIXe siècle, un très, très grand nombre de ces condamnations d’homosexuels pour outrage public à la pudeur.

Ces éléments remettent en perspective la « dépénalisation de l’homosexualité », la chronologie 1942-1982 et l’idée que la répression pénale ne serait apparue qu’en 1942 : pour les autorités publiques, la loi de 1942 n’a été qu’un outil supplémentaire permettant de compléter l’arsenal existant. Notamment parce que des policiers et des magistrats ont estimé, dès les années 1930, que la législation ne suffisait pas et devait être renforcée – en particulier dans l’idée qu’il existait massivement des homosexuels prédateur et corrupteurs qui attraperaient dans leurs filets des jeunes hommes innocents. Comme Marc Boninchi l’a montré, cette loi n’est pas une singularité de Vichy : elle était déjà en projet avant la guerre, sous la Troisième République.

Par ailleurs, en 1960, à la suite de l’amendement déposé par le député Paul Mirguet qui fait de l’homosexualité un « fléau social » (comme la tuberculose et l’alcoolisme), une ordonnance du 25 novembre aggrave l’outrage public à la pudeur lorsque celui-ci consiste « en un acte contre nature avec un individu du même sexe » (permettant donc de réprimer plus durement les outrages homosexuels). Cette aggravation disparaît en 1980 (suite à deux propositions de loi d’Henri Caillavet et de Michel Crépeau) : les députés (majoritairement de droite) acceptent de la supprimer mais exigent de maintenir la différence d’âge du consentement présumé (que les sénateurs, de droite eux aussi, avaient initialement accepté de supprimer). Ce qui, d’ailleurs, n’empêche pas de continuer à réprimer des actes homosexuels par l’incrimination d’outrage public à la pudeur : seule disparaît son aggravation (amendes et peines doublées), pas l’existence de l’incrimination générale.

L’« affaire du Manhattan », du nom de ce bar de la rue des Anglais à Paris où la police fait irruption dans la nuit du 26 au 27 mai 1977 et arrête neuf clients (dont Michel Chomarat, qui a livré son témoignage à plusieurs reprises, notamment à Ariane Chemin dans Le Monde), est emblématique de cette répression. C’est bien l’incrimination d’outrage public à la pudeur qui est utilisé contre les protagonistes – lesquels sont condamnés, condamnation confirmée par la Cour de cassation en 1981. Aux trois niveaux de juridiction, la défense conteste la publicité ainsi que la volonté d’outrage, arguant que les policiers se sont fait passer pour des clients et ont revêtu une tenue particulière, ont sonné à la porte du bar où un préposé les a laissés entrer, sont descendus au sous-sol, ont allumé la lumière, etc. Peu importe pour les tribunaux, fidèles en cela à plus d’un siècle de jurisprudence : la publicité est suffisamment caractérisée, la condamnation est donc possible. Les deux gérants sont eux-mêmes poursuivis pour complicité d’outrage public à la pudeur.

En cela, l’affaire du Manhattan est terriblement banale dans l’histoire de la répression de l’homosexualité, un cas supplémentaire de l’utilisation de l’outrage public à la pudeur pour réprimer les vies homosexuelles. En revanche, ce qui n’est pas banal, c’est la manière dont certains prévenus, leurs avocats et des militants homosexuels se sont saisis de l’affaire pour faire le procès de la répression de l’homosexualité (« Une pierre rose dans l’histoire gay », comme titre alors Libération). Dans cette histoire, même en l’absence de l’article introduit en 1942 et supprimé en 1982, même en l’absence de l’aggravation de l’outrage public à la pudeur introduite en 1960, les actes auraient pu être poursuivis, Michel Chomarat et ses co-prévenus condamnés… en s’inscrivant dans la longue histoire de la répression de l’homosexualité. Commis en 1941, les mêmes faits auraient pu être réprimés de la même manière.

À cet égard, l’action de Gaston Defferre en 1981, via les consignes données aux services de police, est au moins aussi importante que celle de Gisèle Halimi et de Robert Badinter, la première, députée, ayant déposé et porté la proposition de loi adoptée en 1982, le second l’ayant défendu en tant que Garde des Sceaux (la postérité est un peu injuste en ne retenant que l’action des deux derniers). Même si, bien évidemment, la portée des débats parlementaires de 1981-1982 est bien plus large que la seule suppression de l’article 331, alinéa 2 du code pénal : dans les premiers mois du septennat socialiste, il s’agit alors d’affirmer que l’homosexualité n’a pas à être réprimée et que toute discrimination légale est scandaleuse et inacceptable. (Par ailleurs, il faudrait mener une analyse fine des condamnations pour outrage public à la pudeur après 1982 pour analyser dans quelle mesure la répression de l’homosexualité par ce biais a disparu, pour voir quelles formes spécifiques d’homosexualité ont continué, et continuent encore, à être réprimées, etc.).

En outre, il faut également préciser que la répression judiciaire a pu emprunter d’autres voies encore. L’excitation de mineurs à la débauche, par exemple, d’autant que la majorité était alors de 21 ans ; ou des poursuites contre des publications, à l’image de la revue Inversions en 1926, pour « outrages aux bonnes mœurs » et « propagation de méthodes anticonceptionnelles », et de là revue Arcadie en 1955, pour « outrage aux bonnes mœurs » – elle fut également interdite de vente aux mineurs, d’affichage et ne put bénéficier des tarifs postaux réduits réservés aux publications périodiques (en application de la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse). [3]

On comprend ainsi ce qui fait problème dans un récit qui se limite à la période 1942-1982 : il efface toute une partie de la répression de l’homosexualité, toute une partie de la répression subie par les individus, et toute une partie des mécanismes qui ont rendu cette répression possible, y compris de 1942 à 1982.

[1] Il faut noter que l’article a également été utilisé pour poursuivre les relations homosexuelles entre deux mineurs.

[2] La proposition est également incomplète dans la mesure où elle n'englobe que les outrages publics à la pudeur « aggravés» (article 330-2), commis après 1960 ; elle ne prévoit pas réparation pour les condamnations pour outrages publics à la pudeur « simples », c'est-à-dire toutes les condamnations d'homosexuels pour outrage public à la pudeur survenues entre 1942 et 1960. Le sénateur renvoie à des amendements et à des travaux en commission.

[3] Sans compter la répression "spécifique" qui a eu lieu pendant la Seconde guerre mondiale et qui a entraîné la déportation d'homosexuels et de lesbiennes.