Ecologie, alimentation et société : pourquoi le communisme cubain échoue.

Cuba est un puissant exemple de l’affirmation suivante : l’idéologie capitaliste n’est pas la seule à ravager les écosystèmes et déposséder les populations locales de leurs moyens de subsistance. Le communisme cubain et le capitalisme occidental ont au moins trois aspects en commun qui participent à cette double destruction. D’abord, ce sont des régimes productivistes qui ont pour finalité de produire chaque année, un peu plus que la précédente. Ensuite, ce sont des régimes dominés par l’économie marchande, au détriment des autres dimensions de la vie sociale. Enfin, ce sont des régimes technocratiques, au sens où l’intérêt général est dicté par une poignée de théoriciens, politiciens ou économistes, qui accouchent de grandes idées pour sauver le pays.

Le régime cubain est resté dans un communisme des plus conservateurs, un communisme digne de ses fondateurs du 19e siècle. La vie du pays est régie par d’innombrables planifications à tous niveaux, opérées la plupart du temps par de vieux hommes blancs qui délibèrent depuis la capitale dans un jargon bureaucratique hermétique. La vision du régime : amener la prospérité par l’industrialisation et l’exportation de toujours plus de productions. Et il faut que l’ensemble du peuple s’échine à travailler pour cette vision du bien-être collectif ; et l’on travaille, on planifie, on contrôle. L’entreprise privée est fortement encadrée et ne peut s’écarter des clous fixés par le régime.

Les citoyens ne sont donc pas considérés comme capables de prendre les bonnes décisions pour leur bien-vivre. Il faut s’en remettre à un Etat omnipotent, qui sait mieux que quiconque les bonnes orientations à prendre et à appliquer de manière générale, sans se soucier des spécificités de telle région ou de telle communauté.

C’est ainsi que, pendant les années Fidel, l’ensemble du pays s’est transformé en une gigantesque monoculture de canne à sucre, directement exportée en Union Soviétique, apportant ainsi les précieuses devises au pays (ou au moins, au régime politique). Ce faisant, une génération de paysans a été physiquement mutilée par le dur labeur qu’exige cette culture quand elle est pratiquée à la machette et à la bêche. Les séquelles en sont encore douloureusement visibles dans de nombreuses familles, qui doivent s’accommoder de douleurs permanentes dans le dos et la nuque. Dans le même temps, les terres se sont asséchées et appauvries, et les populations rurales ont perdu quasiment tout savoir relatif à l’utilisation des plantes natives en cuisine ou en médecine, alors qu’elles sont là, tout autour.

Aujourd’hui, l’agriculture du pays s’est un peu re-diversifiée, mais demeure sous l’emprise de cette même idéologie productiviste. La terre est toujours labourée sans repos, sa fertilité pillée pour l’exportation des denrées agricoles. L’exploit cubain est de parvenir à maintenir ainsi une agriculture productiviste, sans les moyens modernes. Il repose en grande partie sur une population dense et travailleuse de paysans qui remplacent les herbicides et les tracteurs par l’huile de coude et qui troquent leurs corps endoloris pour leurs productions. Dans certaines régions, le régime impose ainsi aux paysans la culture du tabac sur leur parcelle, en dépit des produits chimiques et du travail éreintent que cette culture requiert.

Côté autonomie, si l’on cultive la canne à sucre, le tabac, ou encore le café, il faut s’en remettre à l’Etat pour acheter de quoi se nourrir et se soigner. Et la misère peut frapper très vite dans ces paysages monocultivés : une crise politique ou monétaire internationale, un extrême climatique, un retard dans la livraison des caisses pour acheminer les mangues bien mûre, et c’est toute une récolte qui ne vaut plus rien. À Cuba comme ailleurs où sévit la monoculture d’exportation, les paysans se retrouvent pieds et poings liés à un ensemble de conditions sur lesquelles ils n’ont aucun contrôle, aucune voix démocratique.

Heureusement, l’Etat cubain a bien planifié les choses pour que le peuple ne se meure pas de faim. « Il leur faudra, du riz, des haricots, et du porc » a probablement dû déclarer un haut responsable du régime à un moment donné. À parcourir différentes régions du pays, on est en effet frappé par la monotonie de la gastronomie, voire par l’absence de culture culinaire. C’est comme si le gouvernement avait décrété une liste d’aliments qui seraient cultivés ou importés afin de nourrir le peuple, puis guidé les coopératives d’agriculteurs dans la réalisation de cette planification. La liste en question peut être exhaustivement comprise sans difficulté après quelques jours dans le pays. La voici :

Aliments importés : Riz blanc, huile de soja, farine de blé (de mauvaise qualité)

Aliments de grande culture : Riz blanc, Haricots rouges ou noirs, manioc, igname, patate douce, canne à sucre, café, viande de porc et de poulet, œufs, lait (vendu en poudre).

Aliments cultivés dans les « organoponicos » (les exploitations maraîchères de petite taille) : concombre, laitue, tomate (2 variétés), chou (2 variétés), carotte, betterave, radis, oignon, ail.

Fruits : Goyave, bananes, ananas, papaye, mangue, avocat, mammey.

Autres (rares) : Cacahuètes, sésame, gombos, fromage, yaourt.

Seulement une vingtaine de plantes sont donc consommées sur l’île, dont la plupart sont adaptées pour d’autres conditions environnementales. Les transformations de produits sont rares, et souvent accomplies par des manufactures de l’Etat. Les élevages d’animaux destinés à la vente pour l’Etat sont extrêmement intensifs. Les fermes se dédient exclusivement à la production d’une catégorie d’aliments (fruits, viande de porc, œufs, tabac, …), car c’est ce qui a été décidé par le régime. Et la production ne peut être vendue à la ville d’à-côté, elle doit être achetée par l’Etat, centralisée pour être ensuite redistribuée, plus ou moins transformée.

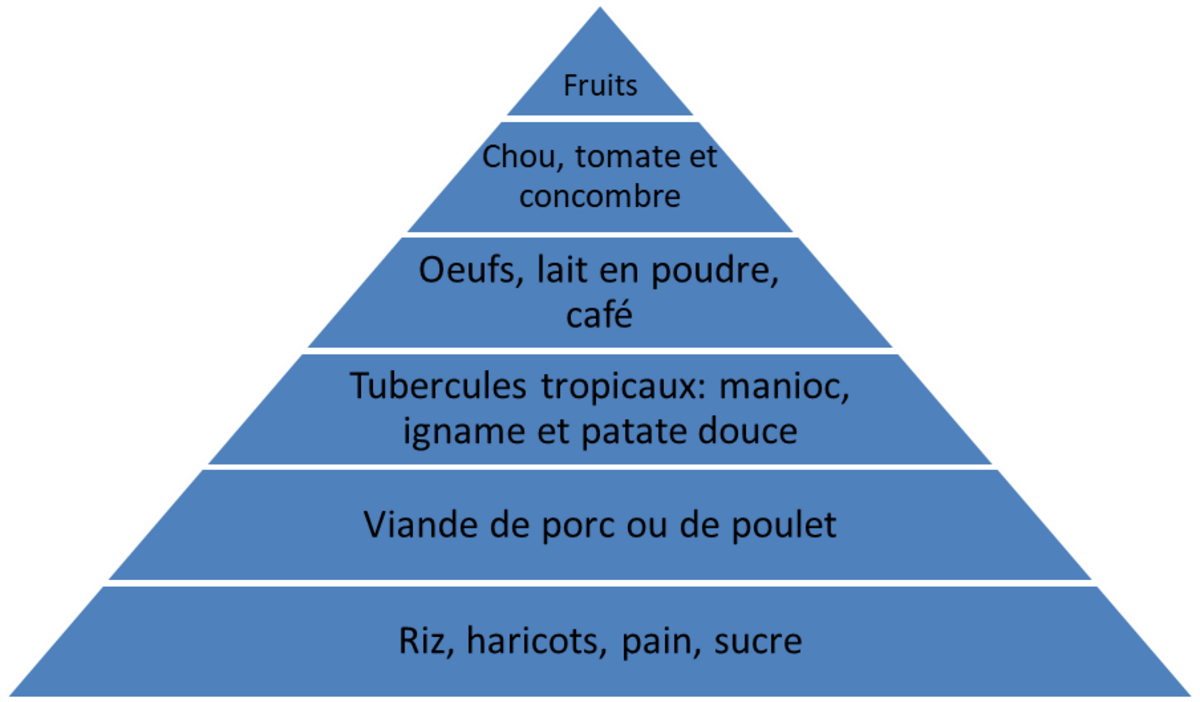

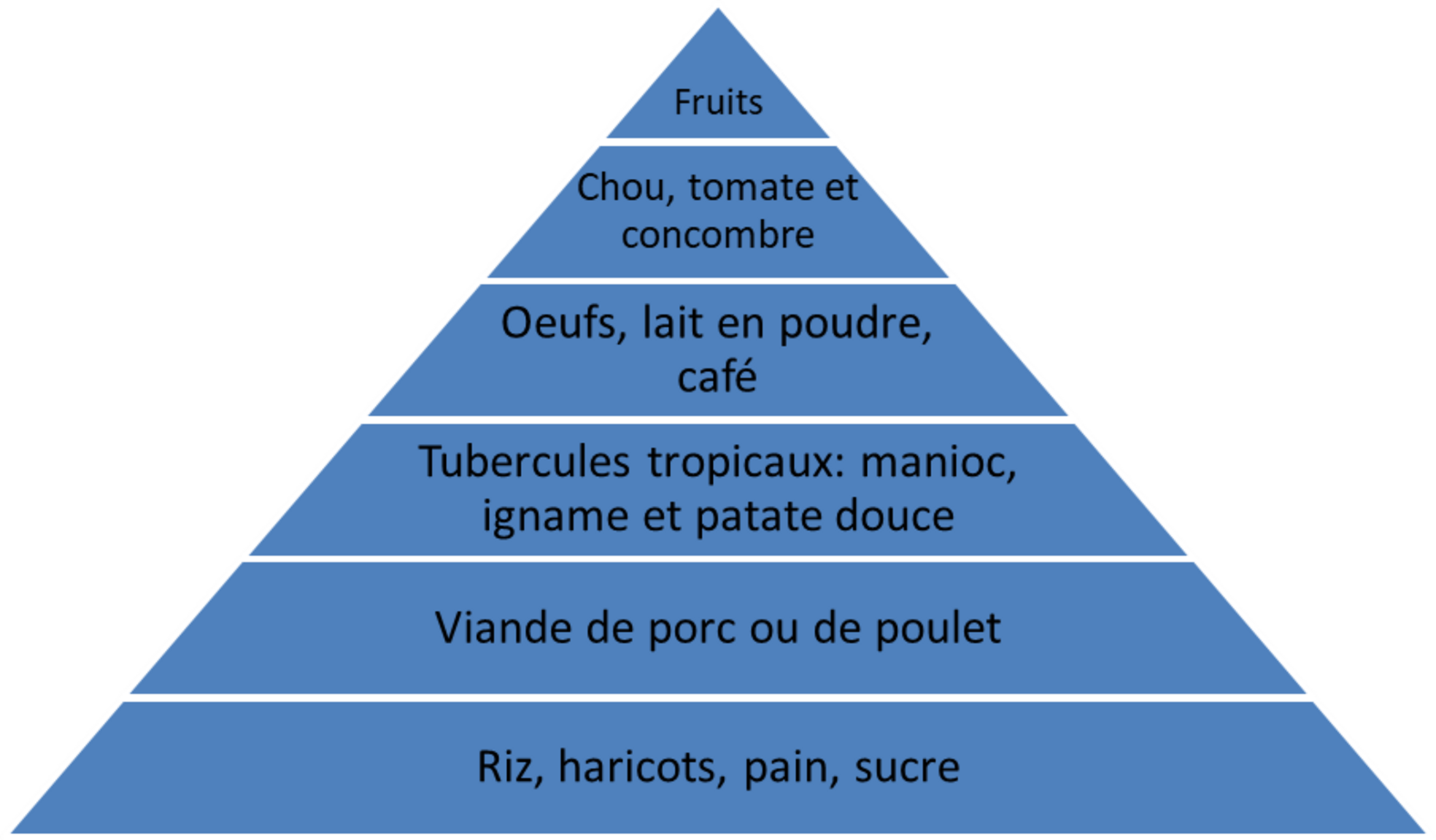

À l’autre bout de la chaîne agricole, le peuple se nourrit donc selon les décrets de technocrates et d’agronomes d’un autre temps, où la vision de « remplir l’estomac » prédomine sans conteste sur la vision d’une alimentation équilibrée, vitaminée, nutritive au sens des oligo-éléments, bref, bonne pour la santé. Envers et contre toutes les découvertes récentes des sciences de la nutrition, et malgré un système médical très performant, la pyramide des aliments (selon leur consommation par les cubains, et selon ce qui est planifié par le gouvernement) est ainsi faite :

Agrandissement : Illustration 1

Le gouvernement possède pourtant les moyens nécessaires pour orienter le peuple vers de nouveaux habitus alimentaires plus sains : quasiment l’ensemble des médias est sous son influence directe, qu’il n’hésite pas à utiliser lorsqu’il faut, par exemple, pousser légèrement les citoyens à approuver la nouvelle constitution du pays. Mais lorsqu’il s’agit de se nourrir (que dis-je, de reproduire les forces productives, voyons), nous revenons à une vision archaïque et profondément néfaste pour la santé de millions de cubains, une vision qui privilégie la quantité à la qualité, qui renie les connaissances autochtones des plantes médicinales et le bien-fondé du régime alimentaire des peuples premiers de Cuba. Cette vision du gouvernement, s’est imposée, infusée à l’ensemble de la population, qui ne cherche pas vraiment autre chose que ce qui lui est proposé, peut-être faute d’inspirations venant d’ailleurs, en tout cas faute de pouvoir accéder à une nourriture plus saine au quotidien. Les espèces végétales consommées sur l’ensemble du pays se comptent ainsi sur les doigts des deux mains, avec pour chaque espèce une ou deux variétés cultivées au maximum, alors que les parties protégées de l’île présentent une incroyable biodiversité, dont la plupart endémique de l’île.

Il résulte de cette spectaculaire étroitesse génétique de plantes consommées et de la priorité donnée aux aliments caloriques une population présentant une large palette de maladies et de troubles physiques, de l’arthrose au diabète, de l’obésité à la haute pression sanguine, et probablement de nombreuses déficiences en vitamines et minéraux qui abaissent encore plus les défenses immunitaires. Ce ne sont pas les calories qui manquent dans ce pays au climat (pour l’instant) clément toute l’année, mais bien la diversification du régime alimentaire, et l’existence d’une agriculture vivrière ou de proximité.

Dans sa folle volonté de super-contrôle, de centralisation à outrance, le régime cubain a donc bel et bien mené son peuple vers un égarement agricole, sanitaire et sociétal qui contraste bien tristement avec sa volonté affichée de travailler au bien-être de ses citoyens et à ses ambitions écologiques. Les terres s’épuisent et les humains s’empoisonnent tout en pratiquant l’élevage de cochons dans des conditions concentrationnaires. Moi qui venais pour explorer l’agriculture de l’île, je suis bien surpris.

Le contre-exemple mexicain

Un contraste saisissant m’a été offert dans les montagnes du Chiapas au Mexique, pourtant si proches. Là-bas, une culture indigène s’est maintenue, en dépit de la poussée «développementaliste» du régime mexicain depuis des décennies, notamment grâce au mouvement de résistance des zapatistes dans les années 90. Cette culture est capable de se nourrir, de se guérir, de s’adonner à ses festivités et cérémonies, sans devoir acheter grand-chose qui vienne de plus d’une centaine de kilomètres à la ronde. Il est par ailleurs quasiment impossible d’établir une liste exhaustive des espèces de plantes qui se trouvent sur les marchés et dans les jardins, et surtout, des variétés distinctes qui s’y entremêlent, comme on peut le faire à Cuba. Elle est donc capable d’échapper à la volatilité des cours internationaux du blé ou du riz, et consomme une nourriture d’une très haute qualité nutritionnelle. Tout le monde l’affirme d’expérience: les tortillas de maïs « moderne » ne nourrissent pas autant que celles réalisées avec les variétés traditionnelles (non « améliorées ») de maïs. Combien faudra-t-il des études scientifiques en laboratoire pour démontrer ce fait, déjà empiriquement bien connu ?

Je dis « une culture », mais il s’agit en réalité d’une multitude de cultures aux langues et pratiques différentes qui cohabitent dans cette région du sud du Mexique. Cette mosaïque se retrouve sur les marchés où les plantes et confections rivalisent de couleurs et de diversité. Les connaissances de ces peuples traditionnels en matière de médecine naturelle sont très précises, et se retrouvent dans la confection de nombreux extraits de plantes, d’infusions, de remèdes de grand-mère en tout genre. Ils ont le destin de leurs terres entre leurs mains, et la protègent avec attention, sachant que de la santé de la terre dépend la prospérité et la qualité de la vie de leurs descendants.

De manière plus générale, la santé des populations, leur autonomie face à l’économie marchande globalisée et leur « empreinte écologique » (pour parler moderne) me paraissent donc intimement liées à deux choses :

- La diversité (inter ET intra-spécifique) des espèces végétales et animales qui cohabitent dans les paysages et qui constituent l’alimentation, la médecine, et permettent le déroulement des cérémonies. Le caractère rustique, c’est-à-dire amélioré ou non, de ces espèces, détermine leur pouvoir nutritionnel et leur résilience face aux variations climatiques de plus ou moins long terme.

- Leurs modes de culture, plus ou moins sauvage ou domestique, plus ou moins en phase avec les cycles naturels du carbone, de l’azote, du phosphore et autres éléments (pour parler moderne), en bref, si la terre s’enrichit ou s’appauvrit d’année en année.

Face à ces nouveaux indicateurs de prospérité, nous, occidentaux industrialisés, sommes bien en peine d’imaginer de nouveaux schémas sociétaux moins mondialisés, plus justes, ancrés dans des territoires locaux que nous n’arpentons plus que rarement. C’est pourtant de cela qu’il s’agit lorsque l’on parle de transition écologique et solidaire : de la prospérité sur le long terme des communautés humaines et non-humaines qui peuplent, çà et là, des petits coins de notre planète.