Agrandissement : Illustration 1

DERNIÈRE MINUTE : JEAN-PIERRE AZÉMA…

RENVOYÉ EN CORRECTIONNELLE.

L’ORDONNANCE A ÉTÉ NOTIFIÉ.

Article ici augmenté par rapport à celui publié dans L'HUMANITÉ (Notes 1 à 5)

Faurisson parlant d’histoire n’est qu’un « faussaire » avait écrit Robert Badinter en 2007. Et un « menteur professionnel » avait ajouté Ariane Chemin en 2012. Le négationniste avait alors, là encore, porté plainte pour diffamation contre la journaliste du Monde. Il a été débouté, le 6 juin 2017, par un tribunal jugeant que finalement il était bien un « menteur professionnel ». Mais les juges allèrent plus loin estimant qu’Ariane Chemin avait bien apporté les preuves de ce qu’elle avait avancé. Bref, que Faurisson était bien un négationniste … et que les chambres à gaz avaient bien existées. Ce qui n’est pas original quant à ce que l’on sait, mais est une première quant à la justice : un tribunal argue non pas de la « bonne fois » de l’auteur des propos diffamatoires, mais de la « vérité historique » de ses propos, pour renvoyer le plaignant dans les cordes.

C’est là un changement radical dans la pratique judiciaire. Ce n’est plus la « bonne foi » du diffamateur qui est utilisée pour l’absoudre mais la « vérité historique ». La justice a modifié ce jour-là sa vision du traitement de l’histoire, en contredisant ses règles habituelles. En effet, en 1983, un arrêt de la Cour d’appel de Paris avait édicté que « les tribunaux ne sont ni compétents ni qualifiés pour porter un jugement sur la valeur des travaux historiques ». Et cela faisait jurisprudence… jusqu’à présent (1).

Déjà en 1998, dans un procès en diffamation célèbre, celui que les époux Aubrac avaient intentés à l’historien Gérard Chauvy – c’était à la suite de la publication de son livre Aubrac, Lyon 1943 où le doute était jeté sur l’intégrité des Aubrac comme résistants –, le tribunal avait jugé que « … pour avoir perdu de vue la responsabilité sociale de l’historien, et pour avoir manqué aux règles essentielles de la méthode historique, le prévenu (l’auteur de l’ouvrage) ne peut se voir accorder le bénéfice de la bonne foi » (2).

Le philosophe Daniel Bensaïd (Qui est le juge ?, Fayard, 1999) commenta ainsi ce jugement : « Lorsque le jugement historique ou politique s’en remet à l’autorité protectrice de la procédure judiciaire. Elle a son prix. Les juges sont alors invités à contrôler la méthode de l’historien. Dans l’impossibilité de se prononcer sur le fond, sous peine de changer de rôle, ils évaluent le discours historique « du point de vue subjectif de sa bonne foi méthodologique » et se laissent aller à définir le métier d’historien. L’histoire prétendait monter sur les épaules de la justice. C’est soudain la justice qui joue à saute-mouton sur le dos de l’histoire ».

Ainsi, avec le temps (1983, 1997, 2017) les rapports Histoire (et historiens)-Justice (et juges), en France, évoluent. Il faut remarquer que ces changements ne concernent qu’une Histoire relativement récente, et des historiens qui en traitent : ici la shoah et les négationnistes, l’Occupation et les Résistants. Il faut remarquer, que si des juges ont la conviction qu’ils doivent intervenir sur la manière de travailler de certains historiens, et aujourd’hui, sur la vérité historique elle même, c’est que ces méthodes et les prétendues vérités historiques qui en résultent jouent à cache-cache avec l’histoire.

Qu’un dépôt de plainte visant Jean-Pierre Azéma ait été jugé recevable par le Doyen des Juges d’instruction, qu’une Juge d’instruction alors désignée ait tenté de clore l’affaire, que la Cour d’appel de Paris ait démenti cette dernière, tout ceci traduit des rapports de force évoluant.

Avec cette nouvelle donne, l’historien a quelques soucis à se faire. Mis en examen pour diffamation publique, il sera traduit en 2018 devant la 17e chambre du tribunal de Paris. En cause : sa méthodologie historique et la vérité historique qui en découle. Là encore, il s’agit de faits remontant à la Seconde Guerre mondiale : l’Occupation et la Collaboration, l’exercice du pouvoir par un gouvernement siégeant à Vichy. Sujet, ô combien !, tabou : la mort de 50 000 malades mentaux de plus que n’en condamnait la mortalité ordinaire, internés alors dans les hôpitaux psychiatriques français, morts par sous-alimentation, absence de soins et autres maltraitances. Il faut dire qu’au total il y eu plus de 78 000 morts du fait de ces maltraitances.

Il faut savoir que ces malades mentaux morts de faim étaient aussi nombreux, à populations identiques, que ceux morts par gazage dans l’Allemagne nazie. Il faut encore savoir que les suppléments alimentaires, longtemps refusés par le gouvernement siégeant à Vichy, représentaient alors moins de 2 calories par jour et par français. Bref, une miette de pain.

Dans un rapport public, destiné à des ministres qui ne le sont plus et à un Président de la République qui ne l’est plus non plus, Jean-Pierre Azéma, ciblant un livre (L’abandon à la mort… de 76 000 fous par le régime de Vichy, A. Ajzenberg et A. Castelli, L’Harmattan, 2012), soutient qu’il n’y a pas trouvé « la preuve que le gouvernement de Vichy a rédigé puis diffusé une directive officialisant l’hécatombe des malades mentaux »… et que en conséquence, il n’y avait rien à lui reprocher quant à ces morts (3). Il s’agit ici d’une allégation mensongère, et ce n’est pas la seule. Ni Lucien Bonnafé ni moi-même, ni bien d’autres, n’avons jamais rien affirmé de tel. Nous avons toujours soutenu qu’il s’agissait alors de non-assistance à personnes en danger de mort où il suffisait, sans directive officielle, de s’abstenir de toute aide pour que l’hécatombe ait bien lieu. Hypothèse de non-assistance que l’historien se garde bien d’envisager dans son rapport, manière d’arracher à l’Histoire une page qui ne lui plait pas. C’est la raison même de sa mise en examen. Remarquons que s’il y avait eu une directive officielle, il n’aurait plus été alors question de non-assistance mais de volonté, clairement exprimée, d’exterminer (4).

Ainsi, dans un rapport public, par allégations mensongères Jean-Pierre Azéma joue à cache-cache avec l’Histoire. N’en doutons pas, sa méthode historique si particulière, et la vérité historique en résultant - l’absolution donnée par le pape des historiens quant à l’absence de responsabilités d’un gouvernement de Vichy dans la mort des malades mentaux alors internés dans les hôpitaux psychiatriques - ne tiendront pas la route face à un tribunal. Bref, la bonne foi de l’historien a bien peu de chances - nouvelle donne de la justice oblige - d’être avalisée par des juges. Et qui peut-être rétabliront la vérité historique : l’abandon à la mort… de 78 000 fous par le régime de Vichy ? (5)

[1] « Ce jour est à marquer d’une pierre blanche », affirme Catherine Cohen, l’avocate de Mme Chemin. La présidente de la 17e chambre correctionnelle de Paris, Fabienne Siredey-Garnier, signe un jugement extrêmement détaillé pour constater que « l’offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires » apportée par la journaliste est « parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée ». Ce qui produit un « effet absolutoire », alors que les propos sont reconnus diffamatoires » écrivait alors le journaliste du Monde Jean-Baptiste Jacquin. Qui ajoutait un peu plus loin : « Ce premier jugement du tribunal, dont le plaignant peut faire appel, intervient sur un article au statut bien particulier. Dans son enquête d’août 2012, Ariane Chemin cherchait à comprendre pourquoi Le Monde avait décidé de publier, le 29 décembre 1978, une tribune de celui qui était alors maître de conférences à l’université Lyon-II, titrée « Le problème des chambres à gaz ou “la rumeur d’Auschwitz” ». […] L’article de 2012 qualifie ainsi de « bourde monumentale », la décision de 1978 par « un journal qui semble déplorer le surgissement médiatique d’un homme qu’il met lui-même, ce jour-là, sous les feux de la rampe ».

Mon interprétation du jugement du 6 juin 2017 est qu’il s agit moins d’une remise en cause de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris de 1983, et plus d’un approfondissement de ce qu’il dit : les tribunaux s’ils ne sont certes ni compétents ni qualifiés pour porter des jugements de valeurs sur des travaux historiques, sont cependant compétents et qualifiés pour rectifier des mensonges historiques. Et par là même compétents et qualifiés pour invalider des mensonges historiques. Et, quand il le faut, rétablir la vérité historique. C’est un approfondissement juridique qui rend caduque en quelque sorte l’argument hypocrite de la « bonne foi » de l’auteur de propos diffamatoires.

[2] L’AFFAIRE AUBRAC-CHAUVY (1997). Où l’historien Gérard Chauvy est aussi condamné pour avoir « manqué aux règles essentielles de la méthode historique »

Le 2 avril 1998, un jugement rendu par la 17e chambre correctionnelle de Paris fit grand bruit. Il s’agissait au départ d’une plainte en diffamation introduite par les époux Aubrac (le 14 mai 1997) contre Gérard Chauvy (journaliste et écrivain) et Francis Esmenard (président des Éditions Albin Michel). C’était à la suite de la publication d’un livre intitulé Aubrac, Lyon 1943 paru en 1997 aux éditions Albin Michel. Dans celui-ci, le doute était jeté sur l’intégrité des Aubrac comme résistants.

Le tribunal rejeta la bonne foi de Chauvy pour six raisons. À savoir : la place excessive faite au « testament » du chef de la Gestapo lyonnaise (Klaus Barbie), une insuffisance de documentation, un manque de hiérarchisation des sources, un défaut de prudence dans l’expression, un manque de critique interne des sources et documents allemands, un manque de témoignages.

Le tribunal considéra notamment que « la publication du mémoire signé par Klaus Barbie, et la reprise d’extraits de celui-ci dans différentes parties constituent une diffamation par reproduction des imputations ou allégations calomnieuses, telles qu’elle est expressément prévue par l’article 29 al.1 de la loi sur la presse. »

Le tribunal ajoutait : « Le commentaire de l’auteur relève, quant à lui, de la diffamation par insinuation, en ce qu’il tend à persuader le lecteur que les interrogations les plus graves l’emportent sur les certitudes admises jusque-là, quant au comportement des époux Aubrac pendant l’année 1943, et par là même à donner crédit aux accusations Barbie. »

Le tribunal exposa ensuite que les imputations diffamatoires étaient réputées formulées de mauvaise foi et qu’il appartenait aux prévenus d’apporter la preuve de faits justificatifs suffisants pour établir leur bonne foi. Le tribunal ajoutait qu’il leur appartenait d’établir que leur démarche répondait à un intérêt légitime, qu’elle n’était pas accompagnée d’une animosité personnelle, qu’une enquête sérieuse avait été effectuée et que le propos était exprimé de façon mesurée.

Le tribunal remarqua que « si le travail de l’historien, qui doit pouvoir s’exercer en pleine liberté, dans un souci de manifestation de la vérité historique, peut l’amener, à l’occasion, à formuler une appréciation critique emportant des imputations diffamatoires à l’encontre des acteurs, vivants ou morts, des événements qu’il étudie, il ne peut trouver sa justification qu’en apportant la preuve de sa fidélité à ses obligations scientifiques. »

Et le tribunal conclu ainsi : « … la mission du juge lui impose de ne pas abdiquer au profit du savant (ou de celui qui se prétend tel), et de dire le droit, contribuant, à sa manière, à la régulation des rapports sociaux. Le juge ne saurait ainsi, au nom d’un quelconque impératif supérieur de la vérité historique, renoncer à protéger le droit à l’honneur et à la considération de ceux qui, précipités dans la tourmente de la guerre, en ont été les acteurs obligés mais valeureux.

[…] Pour l’avoir oublié, pour avoir perdu de vue la responsabilité sociale de l’historien, et pour avoir manqué aux règles essentielles de la méthode historique, le prévenu (l’auteur de l’ouvrage) ne peut se voir accorder le bénéfice de la bonne foi. »

Les intéressés (Gérard Chauvy et Francis Esmenard) firent appel de cette décision. Mais la Cour d’appel fit sienne la motivation du tribunal. Elle examina ensuite l’excuse de bonne foi des requérants pour la leur refuser. Finalement elle estima les peines prononcées justifiées dans leur gravité et leur proportionnalité et confirma le jugement du tribunal en toutes ses dispositions. Les intéressés formèrent alors un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 27 juin 2000, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi, estimant que les juges du fond avaient correctement justifié leur décision.

Persévérants, les intéressés se tournèrent enfin vers la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Celle-ci jugea « que la recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d’expression et estime qu’il ne lui revient pas d’arbitrer la question historique de fond, qui relève d’un débat toujours en cours entre historiens et au sein même de l’opinion sur le déroulement et l’interprétation des événements dont il s’agit ». Et, finalement, la CEDH estima « que le contenu de l’ouvrage en cause n’a pas respecté les règles essentielles de la méthode historique et qu’il y est procédé à des insinuations particulièrement graves ».

Ainsi, à tous les étages, la justice a été équitable envers les époux Aubrac.

[3] Effectivement, la prise en compte par le Président de la République du rapport écrit par Jean-Pierre Azéma, et remis d’abord à plusieurs membres du gouvernement en octobre 2015 (Mission sur le drame que les personnes handicapées mentales ou malades psychiques ont connu dans les hôpitaux psychiatriques français), a conduit à ce que les termes d’une pétition initiée par Charles Gardou fin 2013 , signée d’abord par plus de cent personnalités et ensuite par près de 100 000 personnes, ne soient pas respectés. À savoir, ce constat figurant dans la pétition : « 50 000 personnes internées dans les hôpitaux psychiatriques français, sous le régime de Vichy, sont mortes par abandon, absence de soin, sous-alimentation et d’autres maltraitances ».

Résultat : sur la dalle commémorative inaugurée le 10 décembre 2016 par le Président de la République, l’inscription gravée est la suivante : « Ici, le 10 décembre 2016, la Nation a rendu hommage au 300 000 victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale en France. 45 000 d’entre-elles, fragilisées par la maladie mentale ou le handicap et gravement négligées, sont mortes de dénutrition dans les établissements qui les accueillaient… ».

Ici, on le voit, toute référence au régime dont le gouvernement siégeait à Vichy a disparu. Les malades mentaux ont été « gravement négligés », mais on ne sait pas par qui. Par l’occupant nazi ? Par les médecins ? Par la population française ? Surtout pas par le gouvernement siégeant alors à Vichy nous dit Jean-Pierre Azéma. La lectrice ou le lecteur de cette inscription ne peut que rester perplexe.

[4] COMMENT L’HÉCATOMBE DES FOUS DEVIENT UN SIMPLE FAIT DIVERS PAR LE MIRACLE D’UNE CENSURE CONDUISANT À LA PRISE EN COMPTE PAR UN RÉCENT PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ALLÉGATIONS MENSONGÈRES

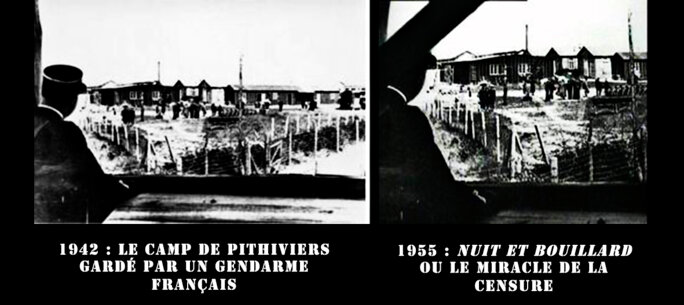

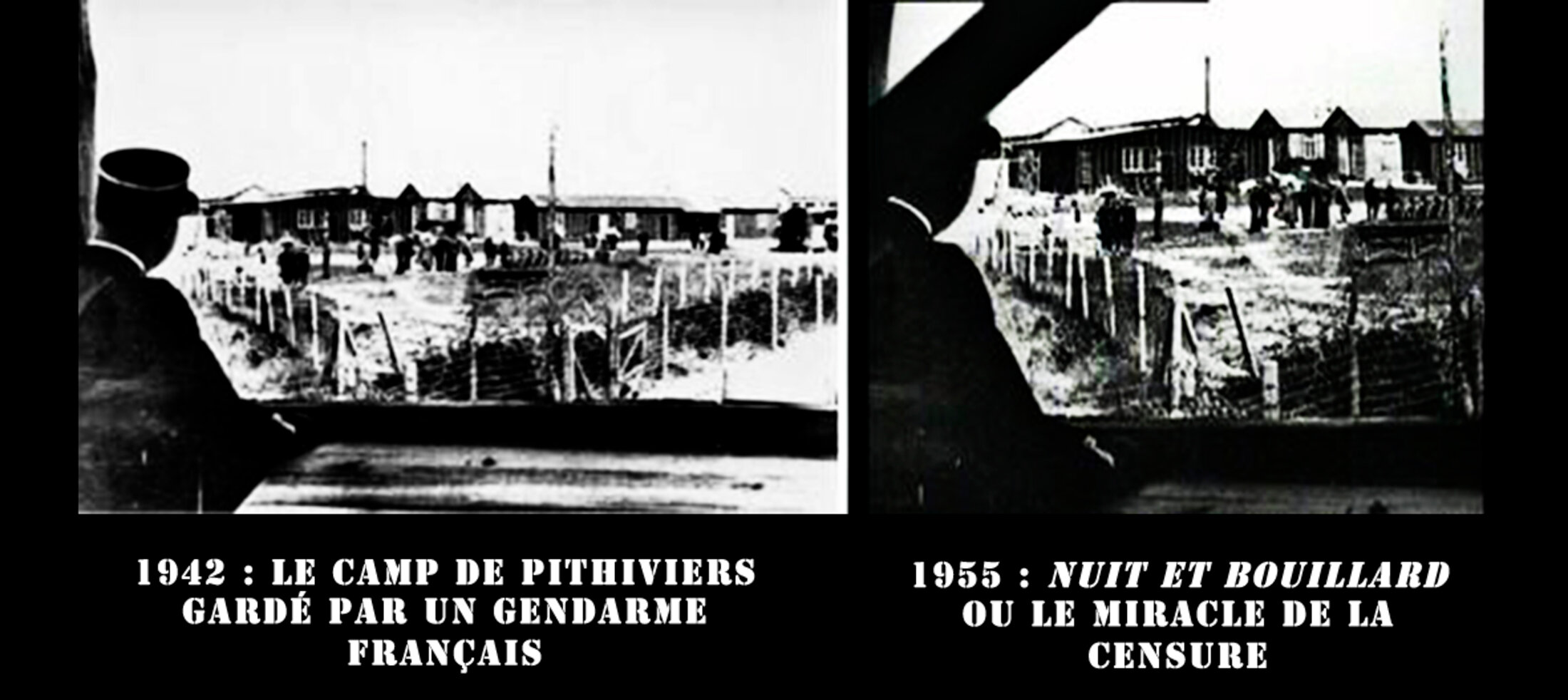

Agrandissement : Illustration 2

Les silences de Jean-Pierre Azéma à propos du régime de Vichy dans l’abandon à la mort des fous sont une manipulation, une censure ayant reçu l’aval du Président de la République d’alors. Similaire étrangement à celle réalisée par un autre gouvernement en 1956 à propos du film d’Alain Resnais Nuit et Brouillard. Il s’agissait d’une photo du camp de Pithiviers où un gendarme français surveillant 6 000 hommes juifs, qui seront envoyés vers Auschwitz, photo qui sur décision gouvernementale avait été falsifiée, photo où le gendarme gardant le camp avait été gommé.

« La France refuse ainsi d’être la France de la vérité, car la plus grande tuerie de tous les temps, elle ne l’accepte que dans la clandestinité de la mémoire […] Elle arrache brusquement de l’histoire les pages qui ne lui plaisent plus, elle retire la parole aux témoins, elle se fait complice de l’horreur » écrivit alors Jean Cayrol, le scénariste de Nuit et Brouillard (Le Monde, 11 avril 1956).

Ainsi, la substitution par Jean-Pierre Azéma de la non-assistance aux malades mentaux en danger de mort par une « preuve », non trouvée par lui dans le livre cité, de ce « que le gouvernement de Vichy a rédigé puis diffusé une directive officialisant l’hécatombe des malades mentaux » est sa manière de remplacer le képi du gendarme par un chapeau melon indéterminé dans le film Nuit et Brouillard d’Alain Resnais. Ainsi, là aussi, dans le rapport de l’historien, la France « arrache brusquement de l’histoire les pages qui ne lui plaisent plus ».

Ainsi est devenue un simple fait divers la mort des malades mentaux internés dans les hôpitaux psychiatrique en France. L’inscription gravée sur la dalle commémorative, inaugurée le 10 décembre 2016 par le Président de la République, l’atteste. Ce qui est bien, pour la passante ou le passant, la réflexion qu’ils peuvent se faire en voyant celle-ci. Ainsi, s’ils se souviennent, par hasard, d’Alain Resnais et de la mésaventure arrivée à son film, peuvent-t-ils reprendre les paroles de Jean Cayrol : la France « arrache brusquement de l’histoire les pages qui ne lui plaisent plus […] elle se fait complice de l’horreur ».

[5] Un procès se profile en effet à l’horizon de 2018. Nul doute, il se situera dans le prolongement de ceux tenus en 1998 (l’affaire Aubrac-Chauvy où la bonne foi de l’historien n’avait pas été reconnu par les tribunaux et sa méthode historique condamnée) et 2017 (l’affaire Faurisson-Chemin où le négationniste n’avait pas obtenu gain de cause et les propos diffamatoires de la journaliste, eux, ayant été reconnu comme relevant de la vérité historique).

Ce procès à venir, l’affaire Ajzenberg-Azéma, dans le sillage des deux affaires précédentes, marquera peut-être alors un approfondissement des rapports entre Histoire, ici celle du régime de Vichy, et Justice ? En effet, si la condamnation par les juges des façons de travailler de Chauvy marquait un progrès évident dans les rapports qu’entretien la justice avec une certaine histoire et certains historiens, ce n’était pas pour autant l’affirmation par les juges d’une vérité historique, seule la façon de travailler de l’historien était en cause.

Dans le prochain procès, où Jean-Pierre Azéma sera donc le prévenu, si le tribunal dit que celui-ci en omettant volontairement la non-assistance aux malades mentaux en danger de mort, voulant ainsi arracher à l’Histoire une page ne lui plaisant pas, a non seulement failli dans sa méthode historique mais a encore menti quant à la vérité historique, un pas supplémentaire serait alors accompli dans la voie de l’affranchissement des juges au regard de ce qu’avait édicté l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en 1983 de manière trop stricte.

Dans ce papier, il s’agit moins de spéculer sur un procès à venir que d’apprécier l’évolution des rapports régissant une certaine Histoire (celle ici du régime de Vichy), et de celle de certains historiens de ce régime, avec la Justice, où de juges acquièrent de plus en plus la conviction qu’ils doivent intervenir sur les manières de travailler de ces historiens, mais aussi désormais sur le mensonge historique en résultant, quand il sert à bafouer la vérité historique elle-même. C’est me semble-t-il une interprétation durable de cet arrêt de la Cour d’appel de Paris de 1983 qui est enclenchée où des juges, de plus en plus nombreux, se refusent à abdiquer devant le savant (ou de celui qui se prétend tel).