IL NE FAUT PAS DÉSESPÉRER DE LA JUSTICE, ENCORE FAUT-IL LA SAISIR...

ET LUI FAIRE RESPECTER LA LOI

Le Syndicat de la magistrature, dans un billet du 14 décembre 2018 intitulé Indépendance du parquet : quand chacun peut en mesurer l’impérieuse nécessité, remarquait que la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, « somme les procureurs de ne plus se comporter comme les gardiens des libertés mais comme les exécutants complaisants d’un maintien de l’ordre qui dissimule mal ses arrière-pensées politique ». Cette reprise en main du parquet, après le choix d’un procureur de Paris « à la botte » du pouvoir, a pu se vérifier le 4 février dernier à l’occasion de la tentative de perquisition du siège de Mediapart. Le motif invoqué de cette perquisition était l’« atteinte à la vie privée » d’Alexandre Benalla. On ne sait si sa détention en prison est aussi une autre atteinte à sa vie privée ? Ce qui suit est, je crois, un autre exemple de cette reprise en main du parquet.

ooooo

Le Tribunal de la 17e chambre du TGI de Paris a déclaré, le 8 février 2019, « l’action engagé » par Armand AJZENBERG prescrite ». Dans les attendus, il est dit « que le complément visant à parfaire la plainte, résultant du courrier du 12 mai 2016 reçu le 18 mai 2016, s’il comporte enfin la qualification exacte du fait incriminé ainsi que le périmètre défini, est en toute hypothèse intervenu plus de trois mois après la publication des propos, les faits, en application de la prescription trimestrielle de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, étant prescrits au 21 janvier 2016 ». Je tiens à rappeler que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 18 janvier 2016, et que dans ce cas de figure, dès cette date, cela entraîne l’interruption de la prescription trimestrielle. Il ne pouvait alors y avoir prescription le 21 janvier 2016 comme l’a affirmé le tribunal le 8 février 2019. Cela sera détaillé un peu plus loin.

Le tribunal a ainsi suivi les Conclusions in limine litis du Procureur de la République déposées la veille du procès demandant que soit reconnu la prescription de l’action publique, et ce depuis le 20 janvier 2016. La substitue du Procureur de la République, dans son réquisitoire orale, le jour du procès, était allée beaucoup plus loin que dans ses conclusions in limine litis. Elle soutint que la Cour d’Appel, le 24 février 2017, n’avait pas vue qu’il y avait prescription dès le 20 janvier 2016 et qu’elle s’était donc trompée.

Le débat en Appel, puisqu’il y a Appel, ne portera donc essentiellement que sur le délai de prescription. Ce que pourtant la Cour d’Appel avait déjà tranché le 24 février 2017, suite à une ordonnance de refus d’informer d’une juge d’instruction.

Il est remarquable que ce ne soit pas les défenseurs de Jean-Pierre Azéma qui aient produits les conclusions in limine litis (dés le commencement du procès) conduisant à la soi disant prescription. Ils n’en avaient pas vu la possibilité juridique. C’est le procureur de la République qui a osé. Il était de bonne guerre pour eux de s’y rallier.

ooooo

Résumé de l’affaire : cela peut sembler en effet compliqué, mais ce ne l’est pas tellement. Le Tribunal pour soutenir que ma plainte était prescrite le 21 janvier 2016 (3 jours après son dépôt) se réfère au premier paragraphe de l’article 65 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Mais ce paragraphe ne s’applique pas à un dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Dans ce cas c’est l’article 85 du code de procédure pénale qui est à prendre en considération. Là, dès le jour du dépôt de plainte, la prescription est suspendue pour trois mois, donc jusqu’au 21 avril 2016.

Ensuite, l’article 86 qui suit, dit que si il y a une « mise en état » du dépôt de plainte avec constitution de partie civile, et c’était le cas, demandée par un Juge d’instruction (ici le Doyen des Juges d’instruction) à la date du 22 mars 2016 (1 mois avant la fin de la prescription), alors c’est le deuxième paragraphe de l’article 65 qui entre en jeu. Il précise, lui, qu’il y a alors poursuite de l’interruption de prescription jusqu’au versement d’une consignation. La date limite pour le faire était le 15 juin 2016, ce fut fait le 2 juin 2016.

Jusque là, tout était en ordre et il ne pouvait y avoir prescription le 21 janvier 2016. Ensuite, le dépôt de plainte avec constitution de partie civile suivit son cours normal, avec l’ordonnance de non-information d’une Juge d’instruction qui avait été nommée et l’infirmation de cette ordonnance par la Cour d’appel. Et le 8 février 2019, le délibéré où le tribunal se fondant sur un faux argument, le paragraphe 1 de l’article 65, déclarait l’action prescrite. Suivie, le même jour, de l’appel interjeté.

ooooo

Le Tribunal fait référence, dans son délibéré, à l’article 65. Il ne se réfère qu’à son premier paragraphe pour affirmer qu’il y avait prescription dès le 21 janvier 2016 : « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ». Et oublie délibérément le paragraphe 2, nous le verrons un peu plus loin.

Le tribunal oublie, ou il feint d’oublier, qu’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, s’agissant d’un délit de presse, déposé directement chez le Doyen de Juges d’instruction, déclenche automatiquement une interruption trimestrielle de la prescription, que cette plainte soit parfaitement conforme ou non aux dispositions de l’article 50 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. L’article 85 du code de procédure pénale précise que, s’agissant d’un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881, « La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois ». Donc, déjà, en aucun cas il ne pouvait y avoir prescription à la date du 21 janvier 2016.

Ce qu’avait déjà soutenu mon avocat, Me Levildier, dans sa réponse aux Conclusions in limine litis soulevées par le Procureur de la République : « … dès lors que la plainte avec constitution de partie civile a été jugé recevable, c’est bien la date du 18 janvier 2016 qu’il convient de prendre en compte. En effet, il est constant qu’une plainte avec constitution de partie civile interrompt la prescription et qu’en l’attente de la consignation, la prescription est suspendue (Cour de Cassation Chambre Criminelle 5 janvier 2010 No 09-80204) ». Ce que le Tribunal n’a pas voulu prendre en compte.

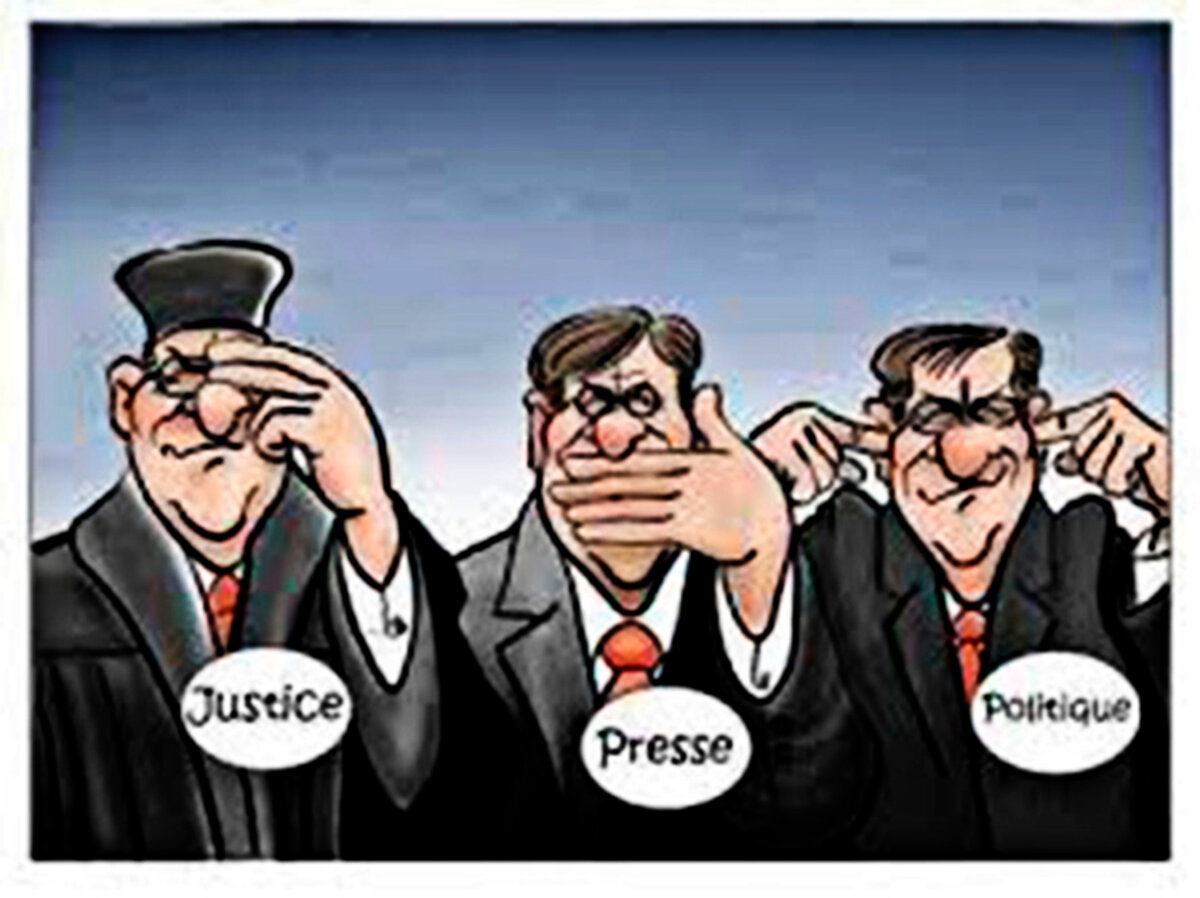

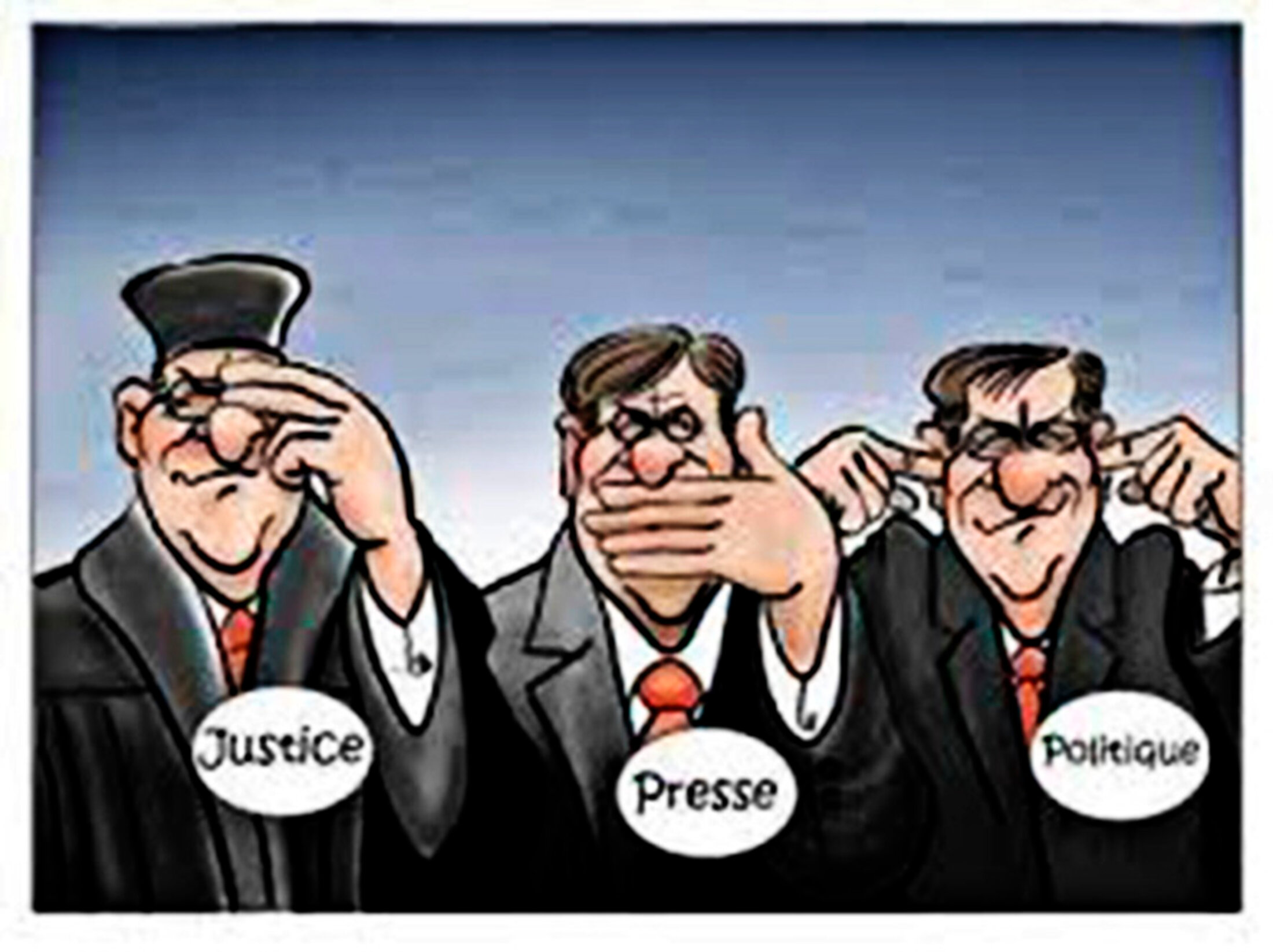

Agrandissement : Illustration 1

Ici, la plainte avec constitution de partie civile étant recevable sans saisine préalable du parquet, c’est donc directement le Doyen des Juges d’instruction qui a été saisi. C’est bien alors le délai de trois mois qui est pris en compte s’agissant de la suspension de la prescription. En aucun cas il ne pouvait y avoir prescription le 21 janvier 2016.

Faisant suite à cet article 85, il est bien précisé dans l’article suivant, l’article 86 : « Lorsque la plainte n’est pas suffisamment motivée ou justifiée, la procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s’il n’y a pas été procédé d’office par le juge d’instruction, demander à ce magistrat d’entendre la partie civile et, le cas échéant, d’inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l’appui de sa plainte ».

Ce fut effectivement le cas avec la demande du Doyen des Juges d’instruction du 22 mars 2016 de fournir les pièces utiles à l’appui de la plainte, et qui avait bien pour effet de prolonger la suspension de la prescription. Ce qui était déjà dit dans le paragraphe 2 de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et que le tribunal a oublié de citer, à savoir : « Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquêtes seront interruptives de prescriptions. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée ». Là encore, il ne pouvait y avoir prescription à la date du 21 janvier 2016.

Différents arrêts de la Cour de cassation, faisant jurisprudence, confirment ce que disent ces articles de loi. Par exemple celui du 30 mars 2016 (No de pourvoi 15-81606) où on peut lire : « Attendu que, d’une part, le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, à la suite duquel est versée, dans le délai imparti, la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale, interrompt la prescription de l’action publique ; que cette prescription est suspendue de la date du dépôt de plainte à celle du versement de la consignation dans le délai imparti ;

Que, d’autre part, le juge d’instruction saisi d’une plainte attestant la volonté formelle et non équivoque de son auteur de se constituer partie civile peut, en entendant le plaignant, avant toute communication au parquet, lui faire valablement compléter sa plainte pour la rendre conforme aux exigences de la loi du 29 juillet 1881 ; »

Les précisions demandées par le Doyen des Juges d’instruction le 22 mars 2016 correspondaient précisément à ce que dit ce deuxième paragraphe de l’article 65, comme à l’article 86. À partir de cette date, il y avait bien alors une suspension de la prescription valable pendant trois mois, c’est à dire jusqu’au 22 juin de la même année. Ce courrier demandant des précisions, c’était la phase dite de mise en état de la plainte : la fourniture d’un certain nombre de documents (les 3 derniers avis d’imposition, par exemple). Et aussi, ce qui est fondamental, la demande du Doyen des Juges d’instruction de justifier en quoi les propos mentionnés dans la plainte étaient diffamatoires au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Si la Cour d’appel devait suivre la décision du tribunal soutenant qu’il y avait prescription s’agissant de ma plainte, il faudrait qu’elle considère aussi comme nulles et non avenues les dispositions prévues dans les articles 85 et 86 du code de procédure pénale et du deuxième paragraphe de l’article 65 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Cela demanderait explications et dépasserait alors peut-être les prérogatives de la Cour d’appel ?

La réponse au Doyen des Juges d’instruction devait lui parvenir au plus tard le 23 mai 2016. La prescription, jusqu’à cette date et même après, était donc interrompue. La réponse de Me Levildier, mon avocat, convenait donc au Doyen des Juges d’instruction (Mme Sabine Kheris) et cette dernière me demanda alors, le 2 juin 2016, une consignation de 800 €. Ce qui fut fait le 15 juin 2016. L’interruption de prescription valait donc toujours jusque là.

En ce qui me concerne, le tribunal, dans son délibéré, reconnaît précisément que ma plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Jean-Pierre Azéma était sans ambiguïté, après les précisions fournies par mon avocat au Doyen des juges d’instruction. Ensuite, ce fut la désignation d’une juge d’instruction, suivie par son ordonnance de refus d’informer (28 septembre 2016), refus d’informer faisant suite à une réquisition du Procureur de la République. S’ensuivie alors l’appel interjeté contre cette ordonnance (6 octobre 2016) par mon avocat et l’infirmation de celle-ci par la Cour d’appel (24 février 2017).

L’arrêt de celle-ci disait : « Considérant qu’il résulte du dossier soumis, notamment des documents fournis durant la mise en état que la plainte a été parfaite par la réponse que l’avocat a adressé au doyen des juges d’instruction, et qu’elle répond en conséquence aux exigences de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Considérant en effet qu’il ne peut résulter en l’espèce aucune ambiguïté sur l’objet et l’étendue de la poursuite et sur la qualification donnée aux faits par la plainte ; Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu d’informer sur la plainte d’Armand AJZENBERG et d’infirmer l’ordonnance déférée… ». Aujourd’hui, suite au délibéré du 8 février 2019, il faudrait que la Cour d’appel se déjuge de ce qu’elle avait conclu alors ?

Ensuite ce fut la mise en examen de Jean-Pierre Azéma (6 avril 2017) et son renvoi en correctionnelle (17 août 2017). Enfin, ce fut le procès fixé au 23 novembre 2018. Survinrent alors les conclusions in limine litis, la veille du procès, du Procureur de la République visant à arrêter le procès pour prescription depuis le 20 janvier 2016, puis la délibération du tribunal annoncée le 8 février 2019, confirmant les conclusions du Procureur de la République, et enfin l’appel interjeté de cette délibération le même jour. Voilà l’historique judiciaire de ce combat, à cette dernière date.

Ces longues considérations relatives aux procédures trahissent la volonté, désespérée (?), du parquet, des pouvoirs judiciaires et politiques de sauver, à n’importe quel prix, le soldat Jean-Pierre Azéma. Y parviendront-t-ils ? Là est la question, comme dirait l’autre. Avec ces manœuvres procédurales, il s’agit moins de justice et plus de politique. En effet, ces manœuvres confirment bien que cette plainte pour diffamation est aussi très politique. Pourquoi vouloir tant cacher les raisons de ces diffamations si ce n’est pour pouvoir taire la non-assistance du régime de Vichy, ayant conduit à la mort de plus de 78 000 êtres humains ?

Agrandissement : Illustration 2

Ensuite, après l’appel, viendront : la fixation de la date de la session de la Cour d’appel, puis sa décision d’infirmer ou non le délibéré du 8 février 2019. Et si oui, la reprise du procès devant un autre tribunal (ou devant la Cour d’appel ?). À ce stade de l’affaire, il s’agit moins de justice et plus de politique ? En effet, l’affaire est certes de diffamation et d’atteinte à mon honneur, mais elle n’est pas que cela. Elle est aussi d’interprétation de l’histoire du régime de Vichy.

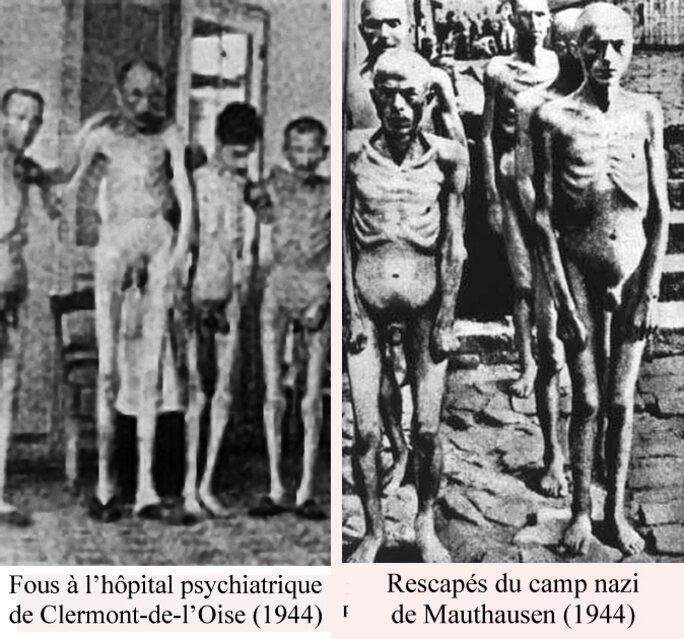

Il se trouve donc que j’avais déposé, le 18 janvier 2016, une plainte avec constitution de partie civile contre l’historien, pour diffamation publique. J’étais certes diffamé par les propos mensongers qu’il me prêtait dans son rapport mais j’y voyais aussi, c’est vrai, une occasion de ré-ouvrir le dossier, jusqu’à ce jour tabou, de ces 78 000 morts de faim pendant la dernière guerre. Ce qui n’est pas une mince affaire, on a pu s’en rendre compte.

En effet, ce fut, et c’est encore, un « parcours du combattant ». « Les secrets sont corrosifs dans les familles, ils ne le sont pas moins dans un pays » m’a écrit un correspondant. Mettre en cause un historien, dit « grand » et dit « spécialiste » du régime de Vichy, sur un sujet tabou est de nature à émouvoir une corporation historienne et des hommes de pouvoir dans l’institution judiciaire. C’est donner un coup de pied dans une fourmilière que de vouloir lever ce tabou. J’ai pu le vérifier dans le déroulement de la plainte que j’ai déposé le 18 janvier 2016. Trois ans déjà.

Mais le sujet est bien de politique et d’histoire. Sous la diffamation et l’atteinte à mon honneur, la volonté pour Jean-Pierre Azéma d’affirmer que si il y avait eu plus de 78 000 morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques sous le régime de Vichy, ce n’était surtout pas par non-assistance à personnes en danger de la part de ce même régime. Et pour cela il lui a fallu mentir, effrontément. Surtout ne pas dire qu’il y avait eu non-assistance, mais affirmer qu’il n’y avait pas de preuves de l’existence de directives préconisant l’extermination de ces malades mentaux : « Il n’apporte pas la preuve que le gouvernement de Vichy a rédigé puis diffusé une directive officialisant « l’hécatombe des malades mentaux » écrit-il à mon propos dans le rapport destiné à François Hollande. C’est vrai, il n’y a pas eu de telles directives d’extermination, ce que je n’ai jamais dit, il suffisait de leur refuser des suppléments alimentaires. Résultat : plus de 78 000 morts.

De toute façon, la non-assistance à personnes en danger, ce que je soutiens, est antinomique avec l’existence de directives la préconisant. Sinon, ce ne serait plus alors de la non-assistance, mais l’affirmation d’une volonté exterminatrice déclarée. Ce débat, c’est tout l’objet de cette affaire juridique qui revêt les habits de la procédure.

Dans l’article récent, déjà signalé, le Syndicat de la magistrature, sur son blog de Mediapart, remarquait que « le parquet français connaît depuis quelques mois une brutale et spectaculaire reprise en main par le pouvoir exécutif ». Et l’auteur de cet article ajoutait : « La « chaîne hiérarchique » que Nicole Belloubet entend maintenir au parquet, dans sa conception la plus brutale et contraire au principe de séparation des pouvoirs, jette le soupçon sur le traitement des affaires judiciaires les plus sensibles ». Faut-il comprendre que les Conclusions in limine litis du Procureur de la République, déposées la veille du procès, accentuent ce soupçon ? Cela est curieux en effet. Dans le procès où j’étais partie civile, le Procureur de la République et à sa suite le tribunal, tentent d’annihiler la plainte avec constitution de partie civile que j’ai déposé contre Jean-Pierre Azéma en utilisant des arguments procéduraux, ce qui ne serait pas glorieux pour lui si cela était effectivement le cas, arguments procéduraux qui de plus ne respectent pas la loi.

Je ne ferais pas l’injure à ces magistrats de les taxer d’ignorants de la loi, ou d’êtres des incompétents. Non, ils ont agi en connaissance de cause, et c’est peut-être encore plus grave. En tout cas, cette affaire illustre, s’il le fallait, la nécessitée de supprimer la disposition plaçant les magistrats du parquet sous l’autorité de la garde des Sceaux et ainsi interdire les remontées d’information sur les affaires judiciaires individuelles vers les autorités politiques.

Agrandissement : Illustration 3

Mais il ne faut pas désespérer de la Justice, encore faut-il la saisir… et lui faire respecter la loi.

À SUIVRE

HISTORIQUE DES FAITS :

- 18 janvier 2016 : dépôt de plainte avec constitution de partie civile, ce qui entraîne la suspension de la prescription triennal. Elle est donc reportée normalement au 18 avril 2016 ;

- 22 mars 2016 : demande de précisions du Doyen des Juges d’instruction (c’est la phase dite de « mise en état de la plainte). Conséquence : la suspension de la prescription est reportée de trois mois, normalement jusqu’au 22 juin 2016 (le Doyen des Juges d’instruction fixe une date limite pour la fourniture de ces précisions : le 23 mai 2016) ;

- 12 mai 2016 : fourniture des renseignements demandés par la partie civile au Doyen des Juges d’instruction ;

- 02 juin 2016 : les renseignements conviennent au Doyen des Juges d’instruction, qui émet une Ordonnance fixant une consignation de parti civile de 800 €.

- 15 juin 2016 : versement de la consigne ; Arrêt de la suspension de la prescription.

- Août 2016 : désignation d’un juge d’instruction ;

- 28 septembre 2016 : ordonnance de refus d’informer de la juge d’instruction ;

- 08 octobre 2016 : interjection appel de l’ordonnance de refus d’informer ;

- 23 novembre 2016 : réquisition du Procureur général ;

- 20 janvier 2017 : audience de la Cour d’appel ;

- 24 février 2017 : arrêt de la Cour d’appel infirmant l’ordonnance de refus d’informer ;

- 17 août 2017 : ordonnance de renvoi de Jean-Pierre Azéma devant le tribunal correctionnel ;

- 06 novembre 2017 : convocation pour fixation date du procès ;

- 22 novembre 2018 : réception Conclusions in limine litis du Procureur de la République ;

- 23 novembre 2018 : audience de plaidoirie au TGI de Paris ;

- 08 février 2019, 13h30 : délibéré sur Conclusions in limine litis. La plainte est considérée comme prescrite ;

- 08 février 2019, 14h01 : interjection appel du délibéré.