Si vous êtes morts, vous avez intérêt à être blanc. Pourquoi ? Parce que, si vous êtes noir, vous risquez d’avoir disparu avant qu’on ne vous remarque et surtout qu’on vous compte (1).

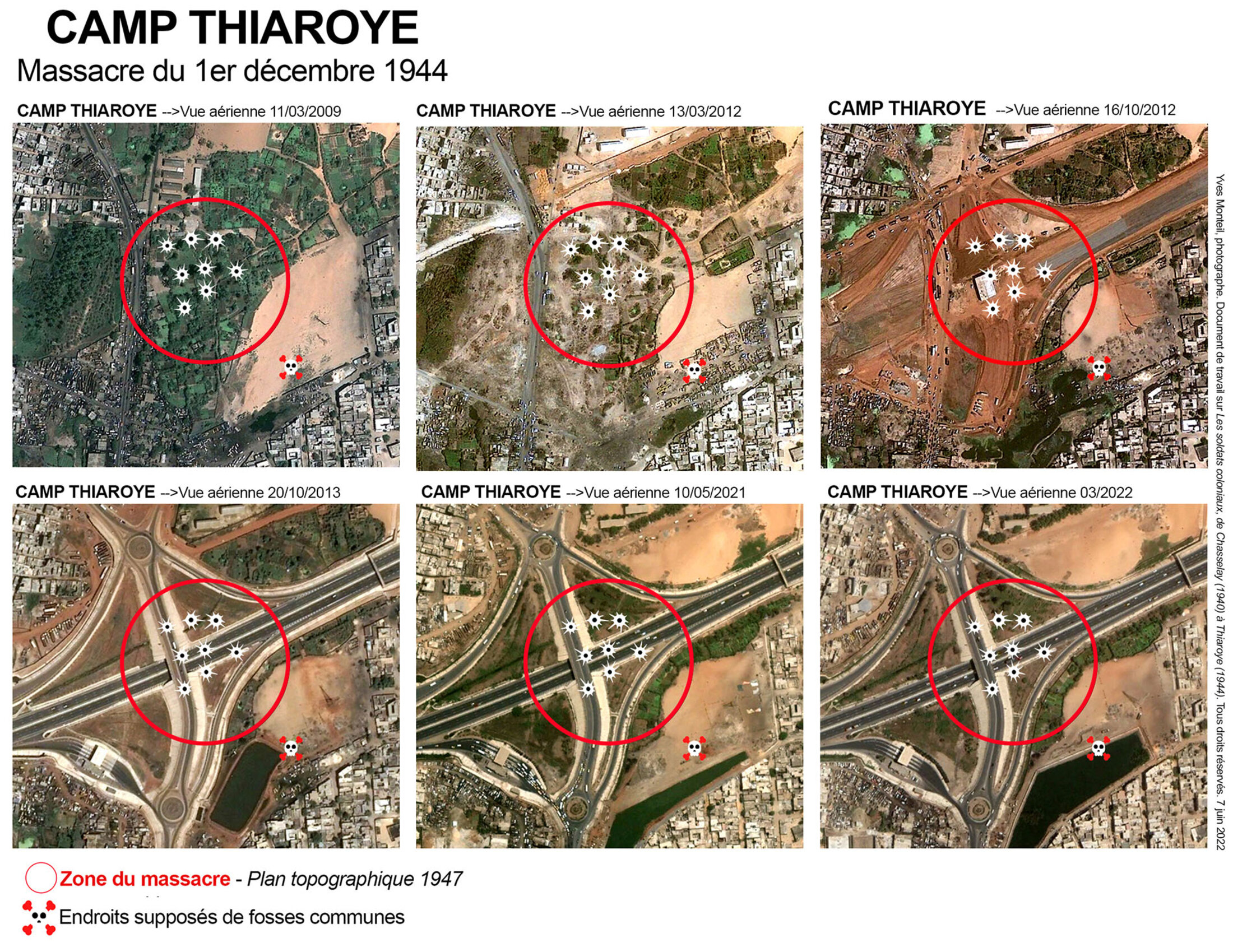

À Thiaroye Gare, l’échangeur de l’autoroute a été construit à partir de 2006 à l’emplacement des baraques des rapatriés. Une partie du collège d’enseignement moyen inauguré en 2009 a été bâti à l’endroit du terre-plein central où les automitrailleuses ont fauché des vies, à moins de trois cents mètres de l’emplacement supposé des fosses communes. Le cimetière militaire de Thiaroye situé à Thiaroye sur Mer est à environ un kilomètre de l’endroit du massacre.

La présence des fosses communes suite au massacre de Thiaroye le 1er décembre 1944 dont les victimes étaient d'anciens prisonniers de guerre qui avaient osé réclamer le paiement des rappels de soldes a été régulièrement évoquée.

Sous les dalles de béton ?

En 2004, l’historien sénégalais Cheikh Faty Faye avait repéré des dalles à l’endroit de l’ancien camp qui ont été recouvertes d’un dépôt d’ordures avant qu’une association ne décide de nettoyer le terrain :

Si toutes nos autorités politiques et militaires s’y impliquent courageusement et en toute liberté, la France serait amenée à nous dire la vérité sur cette aube de Thiaroye […]. Voilà pourquoi il faut interroger ces dalles(2).

Il n’obtiendra pas gain de cause et, en 2006, le bureau de l’Association sénégalaise des professeurs d’histoire et de géographie demande au président Wade que, à défaut de fouilles préventives par des archéologues, les entreprises préposées à la construction de l’autoroute puissent informer de toute découverte d’ossements humains sur le site des baraquements des anciens tirailleurs (3). En 2018, j’ai foulé ce sol et touché les dalles, accompagnée de Mbye Sow qui préparait un documentaire. Originaire de Thiaroye, il m’a raconté que, à l’endroit de l’ancien camp où des jeunes jouaient souvent, il leur arrivait de trouver des os. Leurs parents disaient que, « si les os se collent à leurs lèvres, ce sont des os humains ».

Agrandissement : Illustration 1

Lorsque pour la première fois, au début des années 1990, je me suis rendue au cimetière militaire de Thiaroye, j’ai été impressionnée par ces plus de deux cents tombes anonymes. J’imaginais que les morts de Thiaroye y avaient forcément été enterrés, tout comme Biram Senghor qui, chaque année, se rendait dans ce cimetière pour honorer la mémoire de son père.

Ce cimetière étant géré par la France, j’ai questionné les archives des sépultures. Le département de l’Entretien et de la Rénovation des sépultures de guerre a transmis ma demande à la DMPA (direction de la mémoire du patrimoine et des archives), mais je n’ai jamais reçu de réponse. Comme il n’y a pas eu de fouilles des tombes, à partir de quel document le président Hollande a-t-il pu proclamer solennellement, le 30 novembre 2014, devant les tombes du cimetière militaire de Thiaroye, que « l’endroit où ils furent inhumés […] reste encore mystérieux » ?

Le 8 mars 2020, Biram Senghor a réclamé, via une requête devant le TA de Paris, l’exhumation du corps de son père, entre autres. Le jugement du 9 avril 2021, bien que négatif, apporte une information importante sur les sépultures :

Il est nécessaire à ce jour de réaliser des fouilles archéologiques pour déterminer ce que sont devenus les corps des tirailleurs décédés. Enfin, la décision d’engager de telles fouilles ne relève pas des autorités françaises mais des seules autorités sénégalaises au regard de ces pièces.

Le directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères et du Développement international avait mentionné le soutien possible de la France pour cette opération délicate (4).

Mais le Sénégal n’avait pas reconnu la présence des fosses communes. Un décret signé le 8 septembre 2004 du président Abdoulaye Wade et du Premier ministre Macky Sall l'atteste : « article 1er : le Cimetière de Thiaroye, où sont enterrés les tirailleurs sénégalais morts au cours de la répression coloniale du 1er décembre 1944, est déclaré Cimetière national. » Notons que, pour les autres cimetières gérés par la France, à côté de la liste des défunts apparaît le numéro de la tombe, comme c’est le cas avec le cimetière mixte de Bel Air, alors que rien de tout cela n’existe pour le cimetière de Thiaroye. Éric Deroo, qui a participé à une mission du ministère de la Défense avec des membres de la DMPA en 2010 à Dakar, précise :

Les corps ont été déplacés par le service officiel de sépulture comme cela se passe habituellement dans les cimetières et nécropoles, il n’y a pas à accréditer le fantasme de la dissimulation ; il n’y a pas eu volonté délibérée de cacher les corps (5).

Je n’ai obtenu aucune précision que ce soit auprès de l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) ou de la DMPA après avoir transmis cette surprenante information. Cette translation de corps, si elle a existé, aurait-elle été faite à l’insu des autorités sénégalaises ?

Le 26 octobre 2021, dans un mémoire en défense répondant à un référé instruction déposé par Biram Senghor pour une expertise, afin de déterminer les responsabilités dans la diffusion d’informations mensongères sur l’emplacement des sépultures avec la fouille des fosses communes et des tombes du cimetière de Thiaroye, le ministère des Armées se veut plus précis quant aux tombes où ne seraient donc pas enterrées les victimes du massacre :

Le cimetière militaire de Thiaroye comporte 202 tombes érigées in memoriam des soldats sénégalais morts durant la seconde guerre mondiale, incluant ainsi les victimes du massacre perpétué [sic] à Thiaroye : ces sépultures anonymes constituent des monuments funéraires symboliques.

C’est la première fois que, devant la justice administrative, le ministère des Armées mentionne clairement le massacre. Une ordonnance de rejet a été rendue le 18 mai 2022, le juge des référés s’est déclaré incompétent. Désormais, d’après l’État français, il n’y aurait aucun corps dans les tombes. Le 3 septembre 1981, le commandant des Forces françaises du Cap-Vert, dans un rapport destiné au ministre de la Défense, faisait pourtant état de cent quatre-vingt-dix-huit tombes avec quatre à huit dépouilles mortelles par tombe selon des informations données par la population.

Le déni

C'est en 2020 que l'État français reconnaît la présence de fosses communes dans un rapport de l’Assemblée nationale du 17 novembre 2020 :

Le cimetière de Thiaroye comporte 202 tombes in memoriam sans inscription d’identité. Ces dernières ont été construites sur l’emplacement de trois fosses communes dans lesquelles ont été inhumées les victimes des événements (6).

Cette information inédite gravée dans le marbre de notre République provient de la direction du Patrimoine de la mémoire et des Archives (DPMA) et a été transmise au député Michel Philippe-Kleisbauer dans le cadre de son avis fait au nom de la commission de la Défense nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances pour 2021. Interrogée sur cette improbable annonce, la DPMA fera cette mise au point :

[…] Cette dernière affirmation est effectivement excessive et c’est le conditionnel qui devrait être employé : « Ces [tombes] auraient été construites… ».

En effet, il n’y a jamais eu à notre connaissance de fouilles, lesquelles seraient d’ailleurs difficilement envisageables, les règles de l’islam prohibant les exhumations.

Je confirme cependant que ce cimetière est entretenu depuis 2014 par la France, via la mission de défense, sur crédits du ministère des Armées (7).

Le ministre des Affaires étrangères Le Drian, dans un courrier du 1er février 2021 qu’il m’a adressé, reconnaît la présence de trois fosses communes mais ouvre aussitôt le parapluie :

S’agissant des trois fosses communes de Thiaroye, il ne m’appartient pas de prendre position sur ce débat scientifique. Les interprétations des historiens divergent et l’ensemble des éléments permettant de définir leur localisation doit faire l’objet d’un travail d’analyse scientifique mené par eux.

Une fois de plus, la manœuvre du ministère est grossière pour s’affranchir de la nécessité d’une fouille. Le président Bassirou Diomaye Faye, en 2024, a ordonné la fouille au sein du cimetière avec exhumation des corps jetant un cinglant démenti aux élucubrations du ministère des armées.

Le photographe Yves Monteil, dans le cadre de son projet d’ouvrage sur Thiaroye a réclamé au ministère des Armées les échanges de courriers avec le député Philippe Michel-Kleisbauer. Sans réponse, il a saisi la Cada (commission d'accès aux documents administratifs) qui a estimé être incompétente pour y répondre :

En l’espèce, dès lors que les documents sollicités ont été produits à la demande d’une assemblée parlementaire, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande (8).

Alors que le Sénégal avait commencé la fouille au sein du cimetière et a pu exhumer sept corps (9), j'ai réclamé au ministère des armées les archives sur les trois fosses communes sous les tombes. Sans réponse, j'ai saisi la Cada le 23 septembre 2025. J'avoue avoir été stupéfaite par les propos de la nouvelle ministre des armées : « En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a précisé à la commission que les propos auxquels se réfère Madame MABON étaient exclusivement fondés sur des témoignages oraux et qu’aucun document les confirmant ou les infirmant n’existe à ce jour (10)".

Ce n’est pas le député Philippe Michel-Kleisbauer qui a recueilli ces témoignages, il a mentionné avoir reçu cette information de la DPMA du ministère des armées. Pour pouvoir transmettre des données aussi précises, ces témoignages ont été obligatoirement consignés, répertoriés. Par ailleurs, il est clairement établi que les témoignages oraux sont des archives comme le montre le Guide sur les archives orales réalisé par Julie Lavielle, docteure en science politique avec Céline Lèbre : « En 2014, le rapport Vaïsse rappelle qu’une archive orale est publique dès lors qu’elle est produite par une personne publique au sens du droit administratif ou par une personne privée chargée d’une mission de service public (un chercheur par exemple) et qu’elle procède d’une mission de service public (la recherche). Dès lors, les archives orales peuvent être considérées comme publiques [...] La conservation, l’exploitation et la communication des archives sont soumises à la volonté de la personne morale ou physique qui les a produites ou reçues, d’où l’importance de disposer d’un contrat déterminant clairement les modalités d’exploitation du témoignage ».

Transmettre des témoignages dans le cadre d’un rapport qui sera publié par l’Assemblée nationale et non modifiable oblige le service donateur à quelques vérifications et à mentionner un minimum d’éléments sur la provenance de ces témoignages, la date, les conditions d’obtention et d’exploitation avec les identités des témoins. Hormis l’information provenant de la population sur plusieurs dépouilles par tombe, aucune archive consultable au SHD ne mentionne des recueils de témoignages sur le cimetière de Thiaroye et encore moins sur la présence de fosses communes. Si, au final, ces témoignages n’existent pas, la présence de trois fosses communes ne peut provenir que d’un document qui n’est pas archivé au SHD et qui doit être rendu consultable. J'ai donc saisi le tribunal administratif pour obtenir ces archives qui faciliteraient le travail des archéologues sénégalais.

Des révélations vite enterrées

J’ai pu déterminer que les fosses communes, outre celles du cimetière, doivent être situées dans l’ancien camp grâce au général Paulus qui fut le dernier commandant des forces françaises au Sénégal dissoutes en 2011 : « Les corps ont été enterrés dans des fosses communes à Thiaroye, devenues par la suite un dépôt d’ordures (11). » Grâce à des contacts locaux et notamment un président d’association à Thiaroye, j'ai pu repérer ce dépôt d'ordures. Le président de l’association a mentionné que, à cet endroit, il y avait interdiction de creuser et de construire. Présente à Dakar début 2016, j’ai interpellé par courriel le général Paulus dans l’espoir qu’il me donne plus de précisions :

Je vous confirme que, pour moi, les fosses communes étaient situées en face du camp de Thiaroye, l’ayant entendu et évoqué par des Sénégalais le tenant eux-mêmes du président Wade qui leur faisait le reproche de ne pas avoir eux-mêmes rendu hommage et mémoire à ces victimes, ayant laissé la fosse commune se faire recouvrir au fil du temps par un dépôt d’ordures. Suite à quoi, sur cet emplacement présumé, le président a ordonné la construction d’un mausolée et d’un musée attenant pour évoquer leur souvenir. Cela a été fait […] (12).

Abdoulaye Wade a formellement démenti ces propos : « Je n’ai jamais demandé de construction de mausolée sur une fosse commune ; si j’avais su où étaient les fosses communes, j’aurais fait le nécessaire pour faire exhumer les corps (13)". À l’issue de cet entretien, j’ai prévenu le général Paulus du démenti du président Wade. Il a maintenu ses propos mais en précisant qu’il tenait cette information d’un officier supérieur sénégalais décédé en 2015 (14).

Il est certain que je ne pourrais pas recueillir un démenti auprès d’un mort mais, au musée des Forces armées sénégalaises, personne n’a eu connaissance d’un tel projet.

Ces fosses communes sont bien dérangeantes parce qu’elles nous renvoient à une absence totale de probité des pouvoirs publics et de courage politique. L’armée française n’est pas amnésique au point de ne pas savoir où elle a enterré des corps. Mais l’amnésie factice facilite l’oubli, le déni et l’irresponsabilité.

Le respect des morts

Agrandissement : Illustration 3

« Les fosses communes sont des lieux de preuve essentiels à une poursuite efficace de la justice formelle », a martelé Agnès Callamard, rapporteure spéciale des Nations unies, sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, en présentant son rapport annuel à l’Assemblée générale de l’ONU en 2020. « Ce sont des lieux qui sont la preuve que des événements odieux ont eu lieu et qu’il ne faut jamais oublier (15). » Les fosses communes de Thiaroye sont le marqueur du massacre et ceux qui l’ont commis n’ont jamais été inquiétés, bien au contraire. Ces fosses communes n’ont été ni respectées, ni protégées puisque recouvertes d’un dépôt d’ordures. D’après Agnès Callamard, « la communauté internationale doit faire beaucoup plus pour soutenir les pays et les communautés où ces sites sont situés ». La coopération internationale dans la gestion adéquate et digne des corps est nécessaire pour contrer l’inertie indécente qui s’est imposée, d’autant que plusieurs pays de l’ex-AOF sont concernés. Au-delà des États, le rapport souligne l’importance pour les familles des victimes et les communautés affectées de pouvoir participer aux décisions concernant les fosses communes. Face à l'inertie, Biram Senghor a déposé plainte contre X et contre l'État français pour recel de cadavre vite classée sans suite par le Procureur de Paris. Il doit saisir un juge d'instruction avec constitution de partie civile.

Le respect des droits humains impose que le site des fosses communes de Thiaroye devienne un lieu de souvenir et de mémoire pour mieux vivre ensemble, une prévention aux horreurs possibles d’aujourd’hui et demain. L’actuel rapporteur spécial a lancé un appel à contribution en 2024 afin de soutenir les efforts déployés partout pour assurer la récupération correcte et digne des corps et dépouilles des victimes de morts illégales, leur identification et la détermination de la cause, de la manière et du moment de leur décès, et de contribuer à rendre justice aux familles et à leur accorder des réparations :

Le Comité des droits de l’homme a indiqué que le traitement irrespectueux des restes humains peut constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant pour la famille du défunt. La protection du droit à la vie, les droits des membres de la famille du défunt et le traitement des morts sont donc étroitement liés (16).

Forme ultime de déni d’humanité toujours présente à l’aube du 81e anniversaire. L’État français n’aurait jamais laissé des prisonniers de guerre métropolitains dans des fosses communes.

Dans son rapport du 26 avril 2024 sur la protection des morts, Morris Tidball-Binz engage les autorités publiques et les autres entités concernées à appliquer les recommandations pour garantir la protection et le respect des morts et rappelle qu’une assistance technique peut leur être fournie à cet effet. Dans tous les cas de décès résultant potentiellement d’actes illégaux, quelles que soient les circonstances, le corps du défunt doit être traité avec dignité et respect et correctement recueilli, enregistré, documenté et conservé, et des procédures de traçabilité doivent être appliquées. Cela devrait être garanti à toutes les personnes sans discrimination, quelles que soient leur culture et leurs coutumes, de sorte que l’obligation d’enquêter sur tous les cas de violations potentielles du droit à la vie puisse être honorée et que les droits des familles soient respectés (17). Si, en qualité d’historienne, je ne suis pas parvenue à obtenir de l’administration les informations précises et documentées sur les sépultures, la pression internationale pourra, j’espère, faire sauter les verrous de la dissimulation.

Comment l’État français pourra-t-il expliquer la présence d’un charnier après avoir donné et redonné à l’envi un bilan de trente-cinq puis soixante-dix morts - le bilan pourrait approcher les quatre cents - sans avoir nommé un seul de ces hommes jusqu’en 2024 ? Externaliser la résolution de cette quête de vérité peut être aussi un moyen de pression pour faire réagir tous les États concernés afin qu’ils recherchent les familles. Outre le respect dû aux dépouilles, les Nations unies s’intéressent aussi aux disparitions forcées. Mon interprétation de ce que recouvre une disparition forcée est peut-être trop extensive aux yeux du droit international mais, ce dont je suis sûre, c’est que le 1er décembre 1944, l’État français a organisé la disparition de beaucoup d’hommes jusqu’à effacer leur identité et leur vie.

Comme nous ne savons pas où les victimes sont enterrées, elles ne sont « ni parmi les vivants ni parmi les morts », pour reprendre l’expression de la documentariste Taïna Tervonen dans la présentation de son magistral ouvrage Les fossoyeuses(18). La fouille des fosses communes et des tombes du cimetière permet d’exprimer la pleine et entière souveraineté des peuples d’Afrique à disposer d’eux-mêmes, vivants comme morts.

(1) Gérard Prunier, Cadavres noirs, Gallimard, 2021.

(2) Cheikh Faty Faye, « Camp militaire de Thiaroye : des dalles suspectes », Walfaldjiri, 14 octobre 2004.

(3) Sud Quotidien, 2 décembre 2006.

(4) « Sur la question d’éventuelles exhumations que vous évoquez, le Ministre fait entière confiance aux autorités sénégalaises pour exprimer leurs besoins éventuels par les voies appropriées. » Lettre du 28 novembre 2016 de Laurent Pic à l’autrice.

(5) Entretien avec Raphaël Baldos, le 8 février 2016.

(6) « Avis fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances pour 2021 (no 3360) tome I anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation par M. Philippe Michel-Kleisbauer député », p. 65.

(7) Courriel d’Évelyne Piffeteau, DPMA, à Yves Monteil, 17 novembre 2020.

(8) Avis Cada no 20240130 du 15 février 2024.

(9) Commission massacre de Thiaroye, sous-commission archéologie rapport "Sondage de 7 tombes dans le cimetière militaire de Thiaroye", 2025.

(10) Avis Cada n°20257565 du 5 novembre 2025.

(11) Entretien téléphonique avec Raphaël Baldos, le 25 août 2015.

(12) Courriel du 6 février 2016 du général Paulus.

(13)Entretien de l’autrice avec le président Abdoulaye Wade, le 16 octobre 2016 à Versailles.

(14)Courriel du 31 octobre 2016 du général Paulus.

(15) Rapport annuel, A/75/384.

(16) « Appel à contributions – Rapporteur Spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires », ohchr.org, 19 février 2024.

(17) Morris Tidball-Binz, « 56e session du Conseil des droits de l’homme (18 juin-12 juillet 2024), Point 3 de l’ordre du jour : « Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement. Protection des morts », rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires.

(18) Taïna Tervonen, Les fossoyeuses, Marchialy, 2021.