En face de l'exposition de Lynne Cohen et Marina Gadonneix (sur laquelle nous avons déjà écrit), on trouve une rétrospective de l’œuvre de Moï Ver. Quel que soit notre goût pour la photographie moderniste du début du XXe siècle, on doit concéder que ce photographe est un élément central de cette période, qui en donne une expression à la fois très pure et très personnelle. Pourtant, l’exposition que lui consacre le Centre Pompidou m’a troublé et mis mal à l’aise, voire carrément en colère. C’est dans les choix de scénographie bien plus que dans les images du photographe que réside pour moi le problème, et en particulier dans la volonté visiblement très forte de ne pas remettre en contexte les événements représentés. C’est un choix qui n’est pas nouveau au Centre Pompidou – on se rappelle par exemple de l’exposition de Bacon en 2019, incompréhensible sans éléments de contextualisation.

Agrandissement : Illustration 1

Malgré le fait que la littérature scientifique et les normes politiques contemporaines s’orientent massivement vers des expositions plus inclusives, plus didactiques et non pas réservées à un public de connaisseurs ou d’experts[1], des critiques et commissaires contemporains continuent visiblement de soutenir des expositions sans cartels, sans paratexte, pensant livrer aux spectateurs « l’œuvre même »[2]. Malheureusement, la perception pure n’existe pas, et on sait qu’abandonner le public devant l’œuvre revient à le laisser interpréter l’art par le prisme de ses connaissances, ou ses lacunes, sur le sujet. L’exposition de Moï Ver en fait la preuve, abordant de nombreux thèmes complexes avec la plus grande candeur, et passant complètement sous silence les enjeux politiques graves et actuels que son œuvre soulève.

Agrandissement : Illustration 2

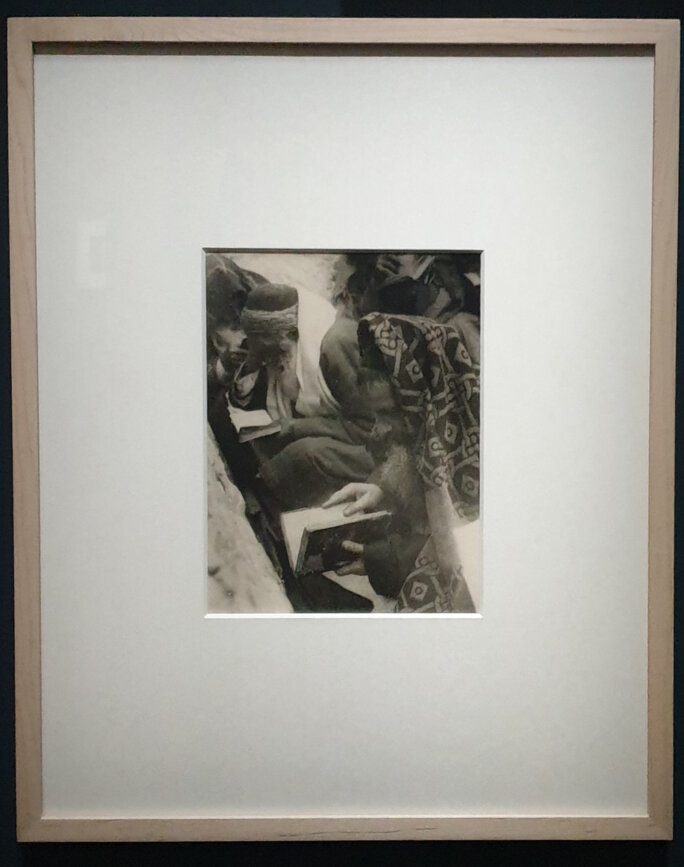

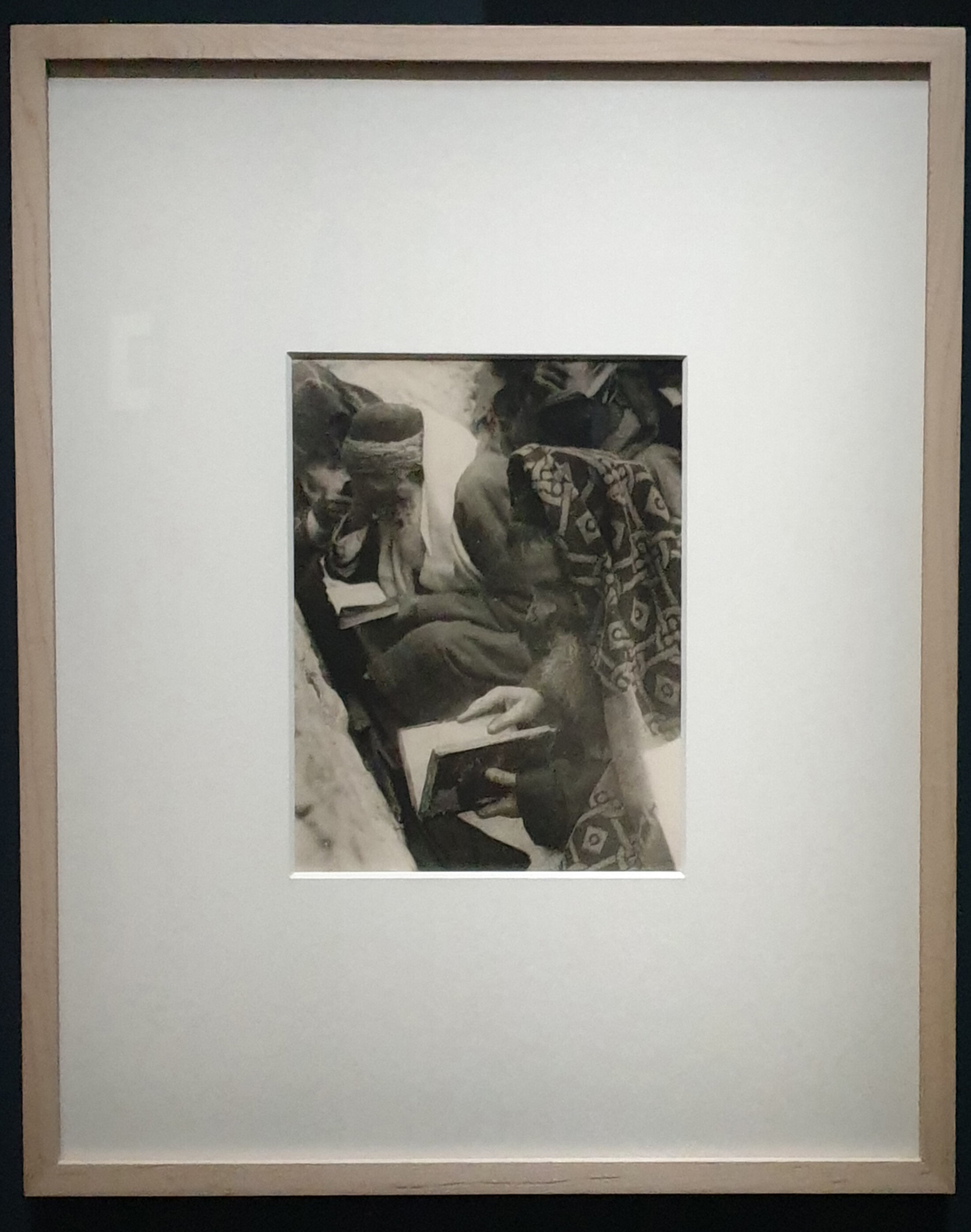

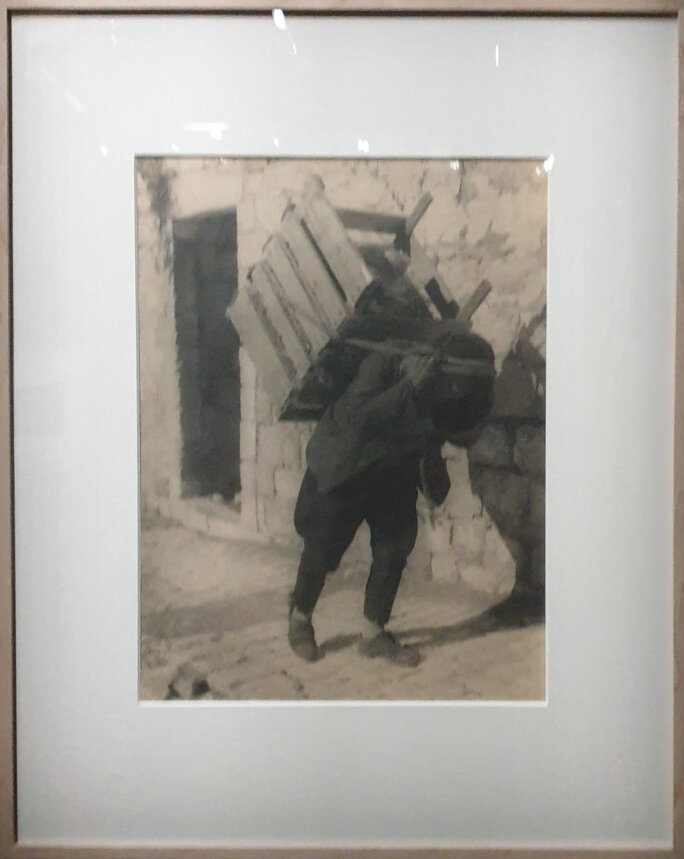

Tout d’abord, la série que réalise le photographe lituanien en Palestine en 1932, pays dans lequel il s’établira deux ans plus tard, semble refléter les clichés coloniaux ou au moins exotisants d’une Europe qui regarde avec condescendance les protectorats du Moyen-Orient. Si le cartel d'exposition rappelle que le texte qui accompagne cette série dans VU reprend des « clichés colonialistes, opposant un Occident moderne ouvert au progrès et une Palestine hors du temps, vivier de lieux et de personnages bibliques », les commissaires semblent vouloir prémunir les images elles-mêmes d’une telle accusation. On ne voit pas, pourtant, comment interpréter différemment ces photographies de croyants en prière, assis par terre, de travailleurs qui portent les charges les plus lourdes sur leur dos… Peut-être qu’une documentation plus complète ou un paratexte plus précis auraient permis de ne pas y voir les stéréotypes d’une terre ancestrale, bloquée dans un autre temps, mais il est, en l’état, difficile de comprendre différemment ces images.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

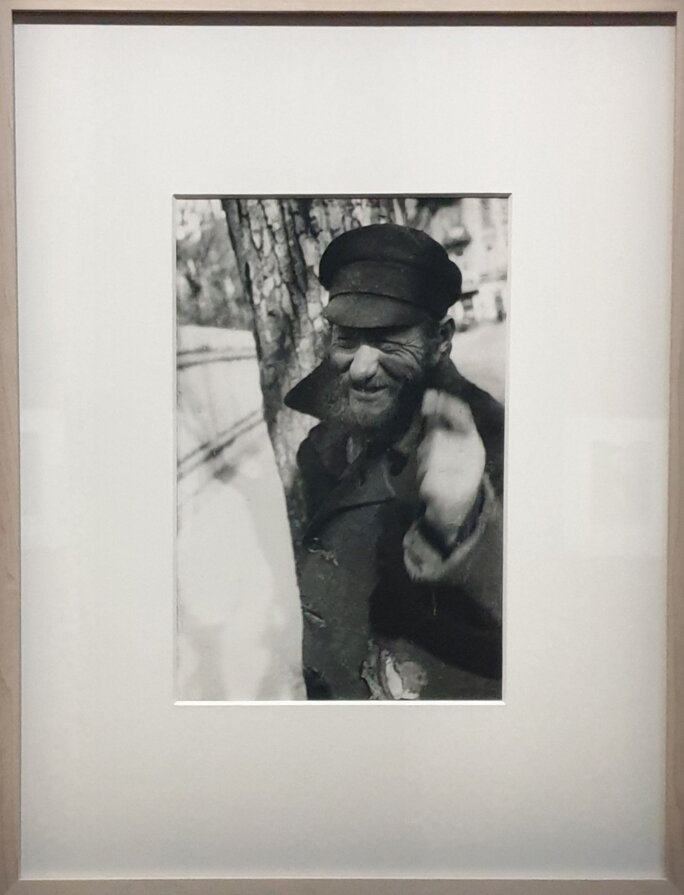

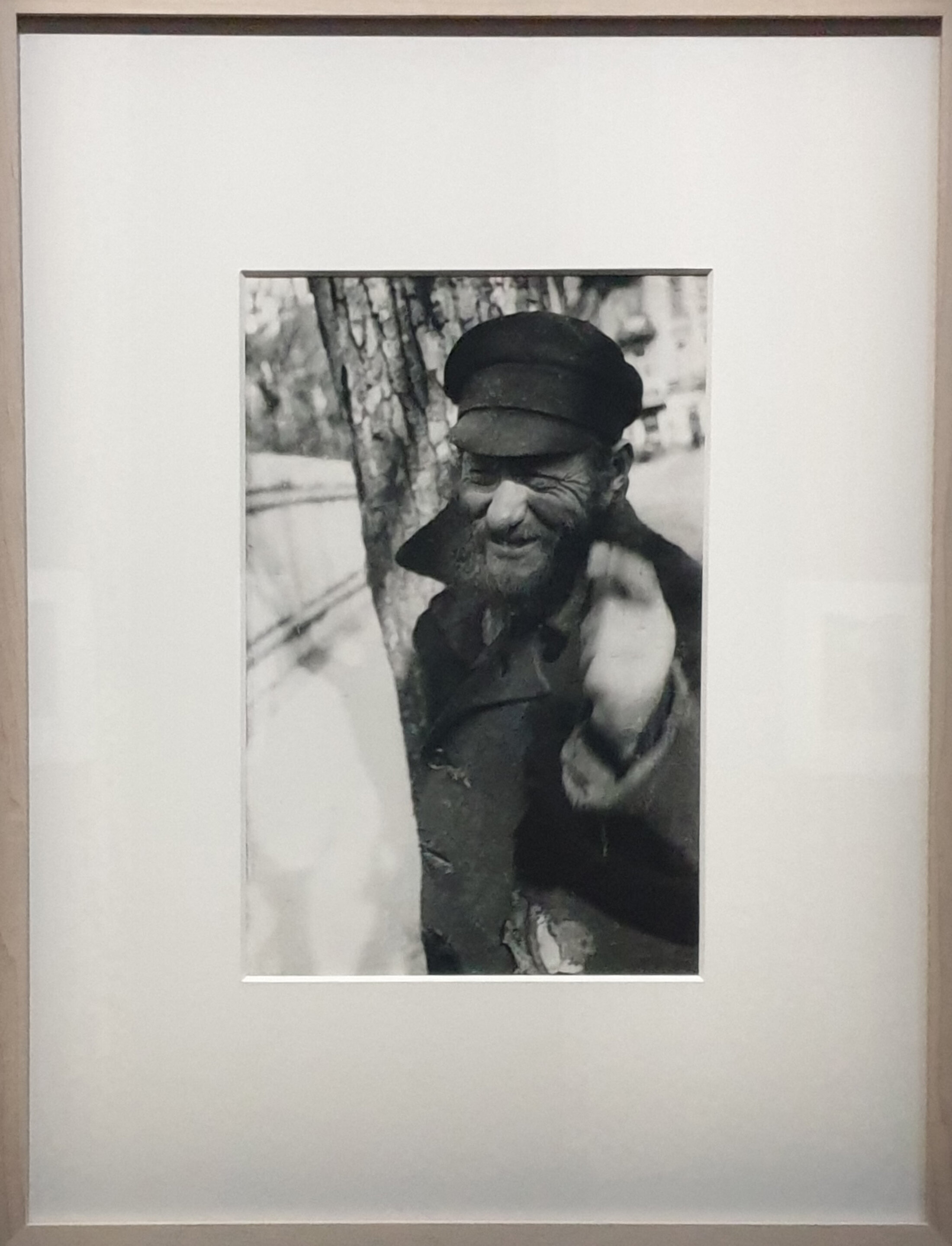

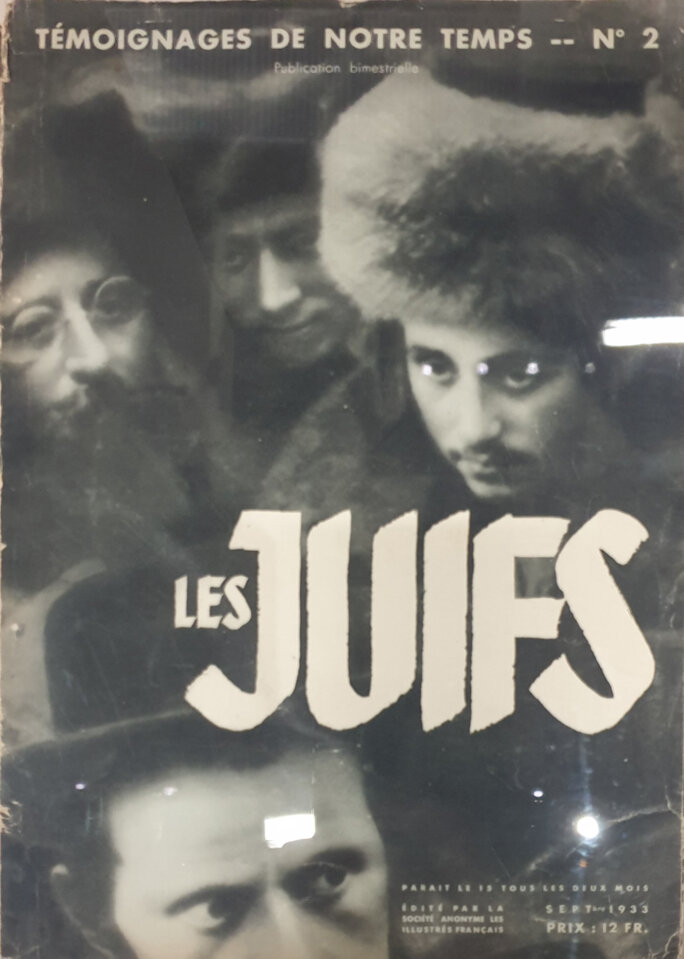

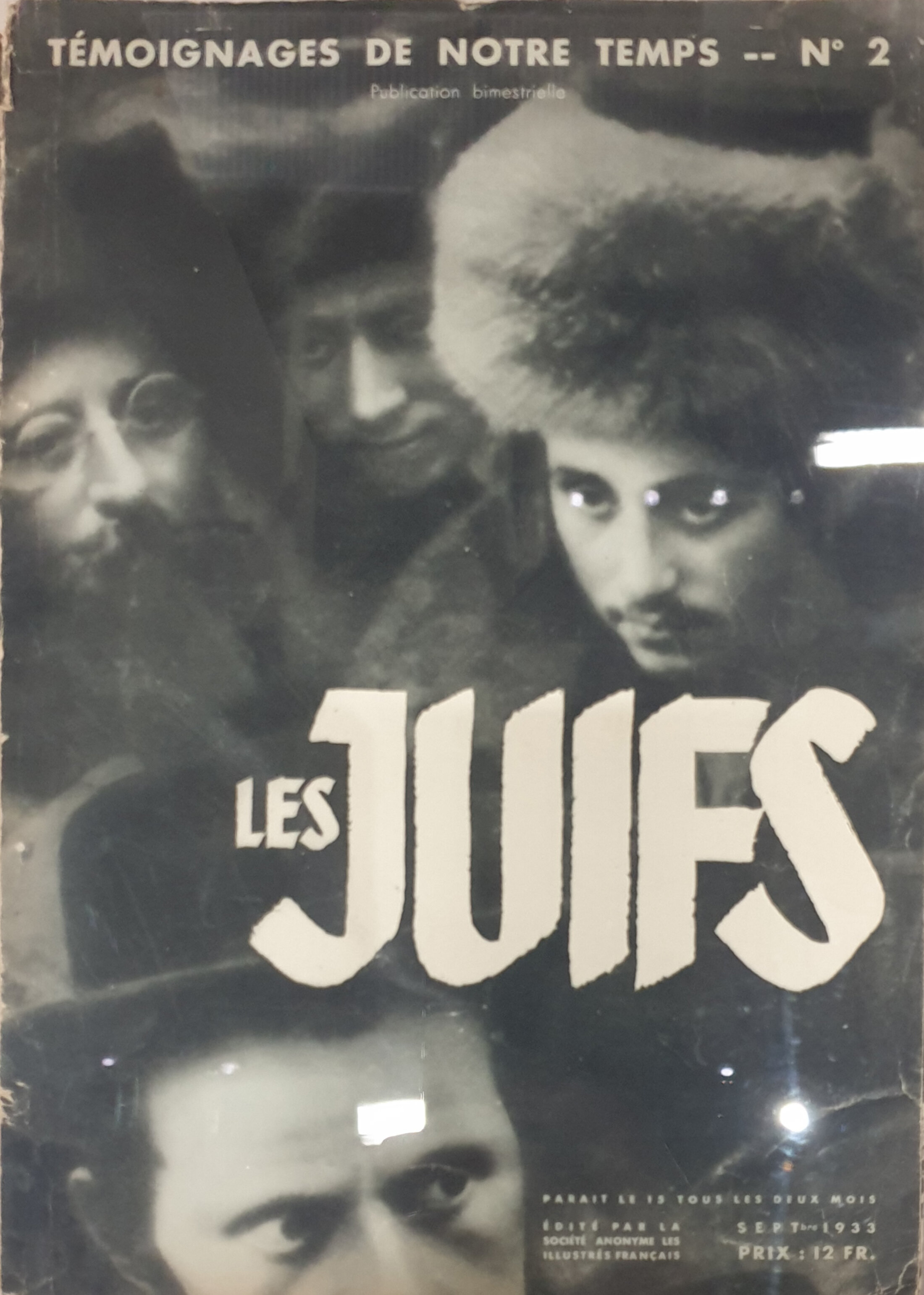

Il aurait certainement fallu aussi plus de contexte sur l’époque et le parcours de Moï Ver pour éviter un autre écueil, encore plus violent, dans l’exposition : l’essentialisation radicale des Juifs. On sait que ces expressions, qui aujourd’hui évoquent sans aucun doute le racisme le plus violent, n’avaient pas le même sens dans les années 1920-1930, et étaient beaucoup plus usitées : on ne pourrait plus publier aujourd’hui de revue illustrée intitulée « Les Juifs » – et le fait que cette revue ait vu le jour en 1933 ne manque pas de glacer le sang. S’il n’est pas question de suggérer que Moï Ver, lui-même juif, s’inscrit dans une démarche antisémite, il semble que l’histoire française pendant la Seconde Guerre mondiale et le contexte français contemporain – dans lequel les agressions racistes et les manifestations fascistes sont de plus en plus nombreuses – invitent à des précautions extrêmes. Le décalage entre les époques ne réclamait-il justement pas une attention particulière, une précision méticuleuse ? Il faut donc rappeler ici qu’il n’existe pas de « sourire juif », si chaleureux fût-il, ou « d’enfance juive » comme l’indiquent sans hésitation les cartels du Centre Pompidou, et que « les Juifs » ne forment pas une entité monolithique, encore moins une identité visuelle fixe.

Agrandissement : Illustration 5

Cette violence essentialisante est donc laissée brute, ses images nous sont livrées telles quelles, comme si le contexte de réception était le même qu’un siècle auparavant. Ces clichés racistes résonnent d’ailleurs de manière macabre avec un autre contexte abordé par l’exposition, celui de la colonisation de la Palestine. Cela est d’autant plus troublant que, sur ce sujet, l’attitude du photographe et des commissaires elles-mêmes, semble assez peu claire. En effet, le fait que Moï Ver lui-même, que les textes de l’exposition qualifient de « proche des organisations sionistes », émigre en Palestine dès 1934, ou bien le fait que l’exposition soit appelée à voyager en Israël en 2024, sèment le trouble. Alors que le pays a récemment été qualifié de ségrégationniste par plusieurs organisations internationales[3], ce choix qui ne fait l’objet d’aucun commentaire peut être choquant.

Agrandissement : Illustration 6

C’est surtout le travail de Moï Ver, encore une fois livré sans contexte précis, qui interpelle : le photographe multiplie les projets sur les kibboutzim et l’occupation sauvage des terres palestiniennes. Si les connotations de l’engagement sioniste ont radicalement changé entre les années 1930 et aujourd’hui, les spectateurs ne l’apprendront pas dans l’exposition. Au contraire, sont mises en avant les tactiques colonialistes les plus écœurantes, notamment par le biais de la période « Tour et muraille », dont l’exposition explique sans trembler qu’elle s’appuie sur « le fait accompli » et consiste « en la construction la plus rapide possible […] des fondations sommaires de futurs kibboutzim […] qui leur permettent d’assurer leur position avant l’arrivée de renforts armés. » On parle bien, sans hésitation, de spoliation, d’expropriation, d’expulsion des terres dans la plus grande violence militaire – processus malheureusement toujours actuels aujourd’hui en Palestine.

Agrandissement : Illustration 7

Il n’est bien entendu pas question de censurer pour toujours les images de Moï Ver documentant ces violences, mais il semble inconcevable de les exposer sans contexte, sans recul. Le Centre Pompidou défend-il la colonisation israélienne ? La question se pose d’autant plus vivement qu’une partie de l’exposition est encore consacrée à la propagande sioniste réalisée par Moï Ver, propagande explicitement violente (une affiche revendique ainsi : « Défendez-vous des ennemis extérieurs. Renforçons nos défenses intérieures ») et raciste – cette fois-ci contre les Palestiniens – (une affiche indique « Pour la pierre, le ciment, le gravier… uniquement les usines hébraïques ! »)… Comment exposer sans paratexte de tels messages sur les murs d’un grand musée parisien, au moment même où le peuple palestinien continue de se faire martyriser[4] ?

Agrandissement : Illustration 8

Sans connaître précisément les arcanes du musée et sans connaître personnellement les commissaires, je ne veux pas suggérer que l’institution ni les personnes soutiennent ces politiques racistes et ségrégationnistes. Cette exposition donne simplement à voir, sous plusieurs angles, les enjeux politiques de l’exposition et de la scénographie. On voit ici au Centre Pompidou une certaine brutalité décontextualisante, certainement moins guidée par un véritable projet raciste que par une esthétique très en vogue aujourd’hui, qui privilégie la beauté des images sur ce qu’elles représentent. Certes, les photographies de Moï Ver sont très belles, mais cela nous autorise-t-il à fermer les yeux devant ce qu’elles peuvent évoquer aujourd’hui, l’exotisme, l’essentialisation, le racisme ?

Agrandissement : Illustration 9

[1] Voir pêle-mêle, et parmi 1000 autres exemples : Pierre Bourdieu et Alain Darbel, L’amour de l’art : Les musées et leur public, Paris, Les Éditions de Minuit, 1966 ; André Gob et Noémie Drouguet, La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels, Malakoff, Armand Colin, 2014 ; Mary Anne Staniszewski, The Power of Display. A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art, Cambridge, MIT Press, 1998 ; Marie-Christine Labourdette, Les musées de France, Paris, PUF, 2015 ; Dominique Poulot, Une histoire des musées de France, XVIIIe-XXe siècle, Paris, La Découverte, 2008 (2005) ; Elena Filipovic, « The Global White Cube », OnCurating, no 22, 2014 (2005) (disponible en ligne).

[2] Roxana Azimi, « Le paradoxe du cartel », Le Quotidien de l’Art, no 1789, 12 septembre 2019.

[3] Voir notamment https://www.amnesty.org/fr/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apartheid/

[4] Au moment où l’on écrit ces lignes, la situation est encore explosive : https://www.liberation.fr/international/moyen-orient/entre-palestine-et-israel-une-nouvelle-soiree-dexplosions-et-dincertitudes-20230511_N7BHPBTDMVARVEJMKXY7QJA3L4/