Le héros dont il est question dans le livre de Luis Coixão n'a pas eu la légion d'honneur ou la reconnaissance des institutions et c'est bien ainsi. Le héros ici c'est son père, un héros de la terre, un émigré obligé de quitter son terroir, sa famille, son métier de tailleur pour faire face, faire front à la misère. Il est parti, dans les années 60, de son village étriqué d'un pays replié sur lui-même.

Le Portugal d'alors, dont la dictature maintenait une colonisation dans les vestiges d'un passé glorieux, aventurier et innovateur et une répression politique sévère sur toute velléité de démocratie (tout en imposant un service militaire de quatre ans à ses jeunes hommes pour combattre en Afrique contre les peuples qui cherchaient alors leur indépendance).

C'est l'histoire singulière, d'un immigré, ou des bribes de son histoire qui décrit bien, tantôt par le récit, tantôt par les lettres échangées ou qui auraient pu l'être, voire l'analyse que Luis Coixão fait à des moments différents pour mieux expliciter son regard sur le «roman d'une vie», celle de sa famille à travers le parcours de son père.

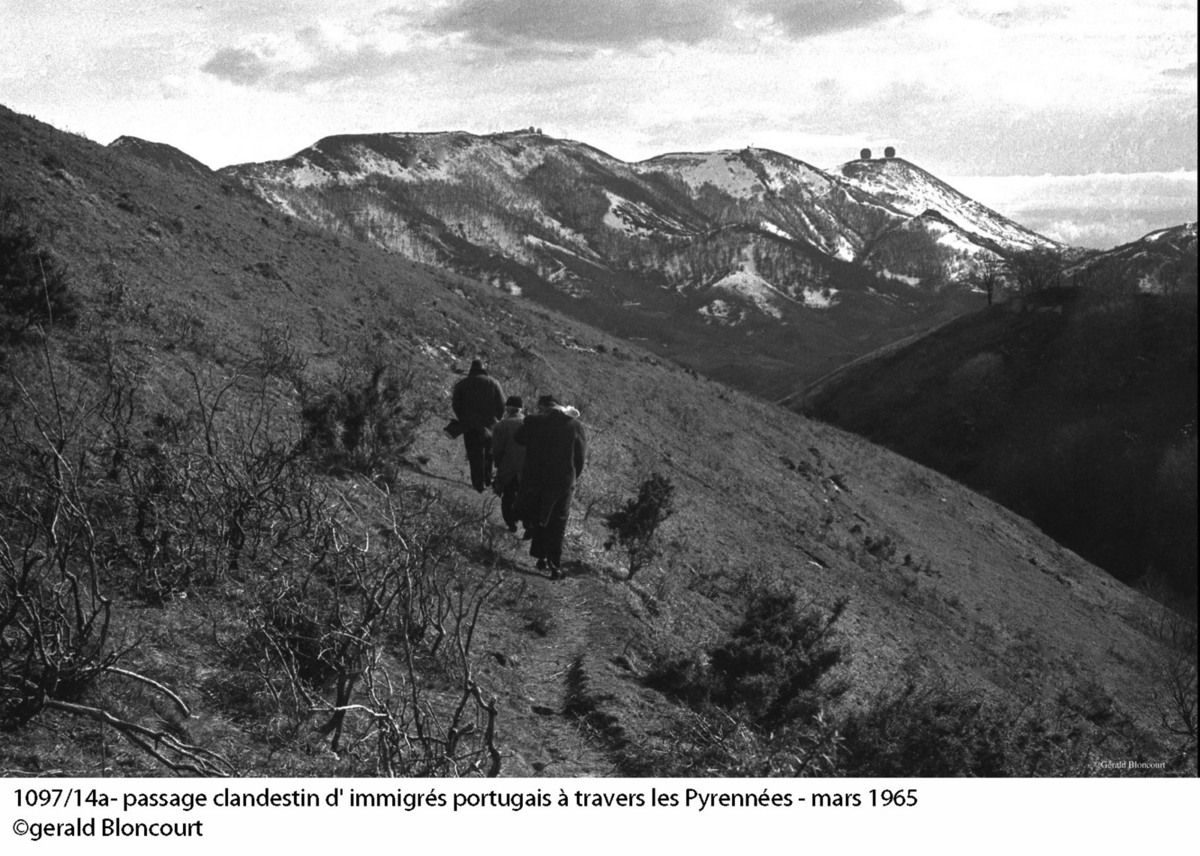

Après la traversée à pied de deux frontières, ce voyage à Salto, d'une arrestation en Espagne par la Guardia Civil de Franco, il arrive en France et va s'installer, aidé par ses amis du village qui habitent le bidonville du Franc-Moisin à Saint Denis. Commence alors son « intégration » à savoir récépissé en attendant la carte de séjour, la carte de travail qui l'autorise à se faire embaucher. La période est faste, si on peut dire, il y a besoin de main d’œuvre, peu qualifiée, docile, prête à servir. Les Portugais font l'affaire pour le patronat de l'époque.

Et c'est cette installation qui va permettre ou autoriser le regroupement familial, que ce soit par les voies légales ou, clandestinement. Les années 60 et début 70 ont fait de ce peuple les soutiers de la France qui, avec d'autres nationalités notamment les Marocains et les Algériens, après les Polonais, les Italiens, les Espagnols ont depuis des décades contribué à la richesse de ce pays.

Luis Coixão décrit son arrivée, il n'a pas encore cinq ans. Un souvenir vague du bidonville, "mais le choc provoqué par la vue d'un tas d'immondices" est resté, c'étaient les enfants du bidonville, l'innocence et la boue. Un épisode toutefois est marquant, celui de l'incendie du bidonville en 1967, au printemps. Un second incendie en 1970 faisant plus de 600 de sinistrés. C'est ensuite la période de la décision de Chaban-Delmas, premier-ministre de Pompidou, de la résorption des bidonvilles pour 1972. Construction des barres HLM, des Cités de transît et en janvier 1974 inauguration de la cité des Francs-Moisins, des petites maisons en préfabriqué mais «c'était le grand luxe. Nous avions l'eau courante, l'électricité, un petit frigo».

Et dans le souvenir du jeune enfant, il y a ces cycles des vacances au pays. Les voitures surchargées de bagages, la route sans fin, les voyages qui semblent interminables aux enfants. Et la récompense des premiers temps c'est la mansuétude de la redécouverte du village, des copains, des habitudes de ce que finalement fait sens, ce qui a été le fondement du départ vers la vie. Et c'est aussi la confrontation entre deux cultures et deux langues qui, soudain se met à questionner et à fragiliser l'équilibre que les vacances pourraient représenter. «Une vie, souligne l'auteur, condamnée à voyager entre le rêve et la réalité». Cependant, pour les parents c'est leur façon de dire l'amour et l'obligation de la culture du pays!

Pour Luis Coixão, et il y consacre plusieurs pages, l'immigration Portugaise est dans cette ambivalence entre celui qui part qui a construit sa vie par le travail à l'étranger et qui serait «méprisé par ceux qui n'ont pas eu le courage de partir» ou la possibilité ! Comme si, cette situation rendait ceux qui sont partis plus "nationaux" que les autochtones, plus vrais parce qu'étant plus loin! Ils seraient invisibles, car ni reconnus ici, ni reconnus là-bas. L'auteur considère ainsi que cette ambivalence, cette confrontation, ce projet initial transformé fait «une génération sacrifiée».

Ceux qui partent *

Vraisemblablement pour beaucoup de migrants le retour était la motivation première, la réalité et l'inter-générationnel bouleverse ce dessein. Les Portugais comme tous ceux qui partent ne sont plus les mêmes quand ils reviennent. Ce constat ne fait pas d'eux, à mon avis une génération sacrifiée. Dans l'Histoire, les peuples se construisent, leurs contours se précisent, se forment et se déforment, le doute les embarrasse comme les frontières qu'ils ont du traverser deviennent des marqueurs peu fiables, même si la ligne de séparation comme l'odeur et la musique du terroir restent intériorisées.Chaque génération apporte sa touche, quelques unes douloureusement voire dans l'abnégation, mais toutes sont nécessaires et porteuses de sens.

Et l'émotion est forte quand Luis Coixão écrit sur la dernière étape de la vie de son père, de sa maladie, de ses chutes, de son hospitalisation et du fait que, finalement à sa mort il ne sera pas inhumé au pays, ne sera pas enterré dans la terre d'où il est parti.

C'est en quelque sorte «la lettre au père», la chronique de l'amour filial, la saudade, ce désir intense et la nostalgie de l'éloignement, de la séparation. Il lui écrit peut-être ce qu'il n'a pas pu lui dire, et dans ce livre, comme une narration à tous les compagnons de son père, ces héros de la terre à qui il rend ainsi hommage. C'est aussi une manière de transmettre ce que son père lui a transmis!

° ° °

* Ei-los que partem, "ceux qui partent", une chanson de Manuel Freire écrite au début les années 70.

* * photo de Gerald Bloncourt, [http://bloncourtblog.net/]

* * * blog d' informations culturels consacré à l'immigration Portugaise [http://lusitanie.info/]