C'est un beau défi auquel les équipes du Musée de l'histoire de l'Immigration ont répondu avec imagination et dynamisme. A l’initiative de la ministre de la culture, il a ouvert grand ses portes (malgré un rigoureux service de sécurité) du Palais de la Porte Dorée. Pendant 12 heures, pour « changer de regard ..., comprendre échanger, témoigner et débattre » les migrations, le Musée a vécu dans l’ébullition d'un moment d'échange rare dans ce genre d'Institutions.Au programme il y avait des tables rondes, projections de films, ateliers pour enfants, visites guidées du Musée... Lectures, le «couloir des exilés» de Michel Agier par Marcel Bozonnet, ou performances notamment celle des étudiants de 3ème année du Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris, qui ont mis sans dessus-dessous la grande salle du Forum, le temps de prendre le public en main et de nous faire vivre une séquence du «centre de tri américain» qui représentait Ellis Island, à partir du texte de Georges Pérec.

On sait les difficultés politiques qui ont présidé à la reconnaissance de ce Musée (initialement Cité) de l'Histoire de l'Immigration. Les efforts actuellement déployés par le nouveau chef des lieux, Benjamin Stora, et le dévouement d'une équipe qui chaque jour anime ce lieu ont été, me semble-t-il récompensés par l'accueil que le public a fait à cette journée.

C'est presque un acte militant de visiter le Musée, d'y amener ses amis, ses proches, de le faire connaître, de diffuser son programme et ses intentions. Depuis juin 2008 que j'exprime sur Mediapart mon soutien à ce Musée qui symbolise la reconnaissance des "soutiers" qui ont contribué -et contribuent toujours- au développement et à l'histoire de ce pays.

Un marathon : débats, échanges, rencontres, cinéma, créations!

Les tables rondes auxquels j'ai eu l'occasion d'assister, montrent bien cette dimension du besoin d'un lieu de reconnaissance, d'appartenance et de débat, sur l'histoire de ces mouvements de population qui sont finalement les mouvements qui ont construit la France, ces déplacements qui ont fait le monde. Quand on entend des discours, teintés d'exclusion, disant que les étrangers doivent connaître et respecter l'histoire de France, on ne peut pas oublier que justement cette histoire est aussi le résultat de ces migrants qui un jour ont traversé les frontières. Et un des intervenants de la première table ronde (Asile et accueil : une histoire française?) rappelait les milliers de réfugiés belges arrivés en France en 1914, les 58.000 réfugiés arméniens qui débarquent dans le port de Marseille entre 1922 et 1924. Les Espagnols, entre 1936 et 39 qui étaient 500.000. Et aujourd'hui ont s'enflamme pour accueillir 24.000 Syriens sous deux ans.

Un bref aparté: en 1923, le Maire de Marseille écrivait au Préfet exigeant des mesures de la part de l’État contre l'arrivée des Arméniens, ceci «revient à dire que la variole, le typhus et la peste se dirigent vers nous, s’ils n’y sont pas déjà en germes pullulants depuis l’arrivée des premiers de ces immigrants, dénués de tout, réfractaires aux mœurs occidentales, rebelles à toute mesure d’hygiène, immobilisés dans leur indolence résignée, passive, ancestrale». Quand on entend M Devedjian parler aujourd'hui des réfugiés Syriens et on connaît ses origines Arméniennes, on reste stupéfait et indigné par ces paroles de rejet.

Si la France a une tradition d'hospitalité, on sait aussi et Michel Wieviorka (sociologue), le rappelait qui a toujours eu une «guerre entre deux Frances», celle qui prônait l'ouverture au Monde et donc un accueil pensé et humain, et une France du repli, du entre-soi, hostile à toute forme d'accueil. Il soulignait également le «délitement du discours politique» et des structures qui contribuent et renforcent ces rejets.

Il a été de même rappelé le mouvement «un bateau pour le Vietnam», les boat-people, qui en 1979 a permis l'arrivée en France de 150.000 Vietnamiens. Pour l'opinion publique de l'époque, et la droite, il s'agissait de faire valoir la crainte d'un régime communiste après l'effondrement du régime du Sud Vietnam en mars 1975, et où le peuple partait sur des embarcations frêles, pour fuir «la terreur des viet-congs». Immigrer c'est arriver dans un contexte politique, c'est aussi quitter un autre, les deux étant finalement liés quoiqu'il arrive.

Comprendre les peurs pour les surmonter

Au débat de la table ronde n° 3, sur les peurs françaises : les comprendre pour les surmonter, psychanalyste, sociologue, démographe, historien, se sont penchés sur ce besoin de comprendre les peurs, ses origines, pour mieux les dépasser. Et si Gérard Miller a souligné, autrement que le dicton qui dit que la colère est mauvaise conseillère, c'est surtout la peur qui est mauvaise conseillère, car la «raison ne fait pas le poids devant la peur». Pour Dominique Schnaper (ancien membre du Conseil Constitutionnel) ces peurs sont, entre autres, la conséquence des politiques menées, souvent en écho aux résultats éphémères des sondages. Les discours politiques abordent surtout les difficultés sans argumenter sur l'intérêt et les avantages de l'apport des immigrés. Il a souvent été question de la politique allemande affichant une position accueillante des réfugiés, confrontée toutefois entre ce qui était autre fois l'Allemagne de l'est -fondamentalement opposée- et l'ouest qui les reçoit aujourd'hui à bras ouverts. Même si, avertit Benjamin Stora, les autorités envisageraient d'arrêter ce flux.

Pour l'historien il est important d'élargir ces débats, cette initiative devrait se fructifier associant ainsi à l'histoire nationale les contributions de l'histoire de l'immigration. Benjamin Stora l'avait abordée dès l'ouverture, parlant de l'émotion due aux images insoutenables que nous avons pu voir récemment, il était temps et urgent d'ouvrir ces échanges au plus grand nombre permettant ainsi de créer un véritable mouvement d'opinion sur les réalités de l'immigration et sortir des perceptions majoritaires qui soutiennent la peur (la fabriquent?) et les positions extrémistes d'exclusion.

Dans ces échanges, les partis politiques ont souvent été cités et le discours xénophobe du Front National dénoncé. Mais il paraissait également indispensable qu'au-delà du public qui faisait la démarche de participer à ce marathon, l'élan ainsi crée soit répercuté à l'extérieur et que les initiatives de la société civile d'accueil, de soutien, de solidarité soient partagées, pouvant avoir de l'influence sur les discours discriminatoires.

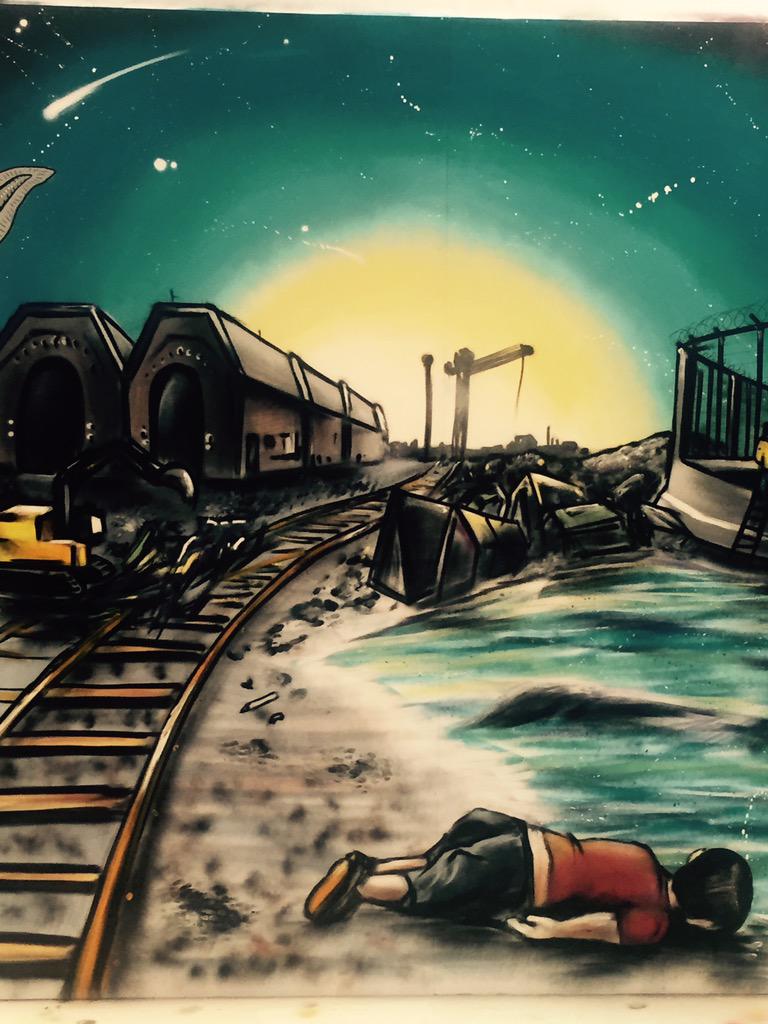

On ne change pas de regard en 12 heures. D'ailleurs que regarde-t-on? Avec quels yeux, d'où? Mais notre regard peut être interrogé, bouleversé, ému, indigné, voire ce que l'image du petit Aylan a provoqué en faisant le tour du Monde. C'est peut-être là l'intérêt de cette expérience, les interrogations que ce regard interpellé suscite.

L'Art dans la rue, notre humanité dans sa bienveillance!

Au deuxième étage, le collectif Quai 36, avec plusieurs graffeurs a investit la Galerie Temporaire du Musée, afin de créer une fresque longue de 30 mètres ayant pour thème la crise des réfugiés. Le groupe expliquait ainsi leur participation à ces 12 heures, «C’est parce que nous sommes d’abord des citoyens du monde, et aussi de profonds optimistes, que c’est avec conviction et une joie immense que nous nous sommes mobilisés, avec 15 street artistes, afin de participer de cette merveilleuse aventure qui a pour ambition de nous ramener à l’essentiel : notre humanité dans sa bienveillance!».

Dans les prochains jours le site du Musée insérera les débats ainsi comme toutes les autres manifestations du samedi 12 septembre. Une opportunité pour découvrir l'ensemble des activités du Musée et de s'inscrire http://www.histoire-immigration.fr/musee pour recevoir la lettre d'information mensuelle. On peut se tenir ainsi au courant de l'activité du Musée. Cette Lettre est appréciée comme outil d'information mais également un véhicule de transmission et d'ouverture à des réflexions et des échanges. On pourra de ce fait prolonger, où qu'on soit, ces bienvenues 12 heures!