Agrandissement : Illustration 1

Les grandes solitudes sous la lune

Ressusciter encore une fois le vampire, forcément ça sent un peu le renfermé. Difficile de se dépêtrer des centaines de versions plus ou moins oubliables du mythe, et surtout des quelques unes qui ont marqué l'histoire du cinéma. Choisir de réaliser un Nosferatu plutôt qu'un Dracula c'est se revendiquer, en particulier, du classique de Murnau (1922) et de son remake par Werner Herzog (1979, dont on sent que Robert Eggers s'est inspiré en particulier pour le traitement de la peste, qui était déjà l'une des originalités majeures du scénario de Henrik Galeen par rapport au roman de Bram Stoker). Surtout, en le prenant officieusement comme référence principale, Nosferatu prouve que Bram Stoker's Dracula (1992) est désormais un incontournable de l'imaginaire vampirique. Eggers lui emprunte tant d'idées de mise en scène (dans les séquences de l'attelage fantôme du comte, de sa rencontre avec Thomas, du navire qui transporte le cercueil du vampire, l'érotisme général du film et certaines scènes de sexe en particulier) que pour une bonne heure, Nosferatu semble n'être qu'une (littéralement) pâle copie du chef d'œuvre de Coppola.

On comprend cependant au but d'un certain temps que le film opère une inflexion intéressante du mythe, notamment par rapport à cette dernière version citée de long en large, qui sublimait l'amour multiséculaire entre Mina (Winona Ryder) et un Dracula particulièrement charismatique (Gary Oldman), sur la symphonie lancinante de Wojciech Kilar. Cette fois, pas de beau vampire dandy qui séduit le·a spectateur·ice en même temps que Mina : dans le film de Eggers, il n'apparaît que sous une forme monstrueuse, reste toujours bestial et vorace. Il ne s'agit donc pas comme chez Coppola d'une histoire de couple, bilatérale (le désir de Vlad pour Mina puis, en retour, la tentation de celle-ci) : ici tout repose sur le personnage d'Ellen (Lily-Rose Depp). Dans un prologue très réussi, qui ne se trouve dans aucune autre version de Nosferatu, on voit que c'est elle qui est responsable de l'arrivée du vampire à Wisborg pour, un soir de solitude, avoir fait appel à littéralement n'importe quoi (« Come to me, a guardian angel, a spirit of comfort, spirit of any celestial sphere, anything... Hear my call ») – c'est le monstre qui répond à ce cri de désespoir. Elle l'explicite plus tard à son mari Thomas (qui, en incarnation de la masculinité falote, ne comprend évidemment rien) : « Il est ma honte, il est ma mélancolie ». Orlok est comme (re)né d'Ellen, de son désir contrarié, de sa frustration, de ses fantasmes. Elle est véritablement le personnage principal du film, et son sacrifice final n'a pas du tout le même sens que chez Murnau : loin d'être une nécessité qui s'impose à elle de l'extérieur, ou une violence non consentie (le vampire lui demande d'ailleurs son consentement de manière explicite, ce qui en fait malheureusement une créature moins sauvage que la plupart des hommes [1]), il prend plutôt la forme d'une réalisation brutale de son propre désir.

C'est une inflexion similaire d'un imaginaire bien connu qui permettait déjà à Eggers de conclure brillamment The Witch (2015) : alors qu'un mal mystérieux semble les tourmenter, la jeune fille d'une famille de colons en Nouvelle-Angleterre est soupçonnée d'être une sorcière par ses parents, d'avoir conclu un pacte avec leur bouc noir et d'être responsable de la disparition de l'un des enfants, au point qu'ils menacent de l'exclure et de l'envoyer comme servante dans une autre famille... Mais il se trouve (spoiler) qu'elle conclura en effet un pacte avec le bouc Black Phillip, qui lui promet de « vivre délicieusement », et elle se joindra, extatique, aux autres sorcières pour un sabbat au cœur de la forêt. Il y a une grande force dans ces personnages qui, stigmatisées par une société sexiste (les puritains qui brûlent celles qu'ils désignent comme sorcières, les victoriens qui corsètent, hystérisent, sédatent les femmes perçues comme trop proches de leurs instincts), acceptent le stigmate et y trouvent leur puissance, vont jusqu'au bout de l'histoire qu'on a écrite pour elles, des contes qu'on a inventés pour qu'elles restent sages, deviennent cette terrifiante sorcière au fond des bois, ouvrent la fenêtre au vampire, baisent le grand méchant loup. [2]

Agrandissement : Illustration 2

Rêver l'obscur ou s'en défaire ?

Et puis immédiatement je me demande si cette interprétation n'est pas un peu trop généreuse, et si l'on doit vraiment se contenter, en 2024-25, de cet empowerment de la sorcière ou de l'hystérique sacrifiée. « Ce rôle féminin, celui de la sorcière, celui de l'hystérique, est ambigu, à la fois contestataire et conservateur. Contestataire, car [...] la sorcière guérit, contre l'Église : elle avorte les femmes, favorise l'amour non conjugal, aménage l'invivable espace d'un christianisme étouffant. Car l'hystérique défait les liens familiaux, introduit la perturbation dans le déroulement réglé de la vie quotidienne, suscite la magie dans l'apparente raison. Mais conservateur en même temps. Car toute sorcière finit par être détruite, et rien ne s'inscrit d'elle que les traces mythiques. Car toute hystérique finit par habituer les autres à ses symptômes, et la famille se referme autour d'elle, qu'elle soit curable ou incurable. » [3] Ça fait littéralement (au moins) cinquante ans que la pensée féministe voit clair sur ces figures à double tranchant. Le cinéma peut avoir vocation, bien sûr, à explorer justement cette ambiguïté, et à mon sens c'est ce qui fonctionne très bien dans The Witch, avec son fantastique minimaliste, qui fait l'économie de tout l'attirail habituel de la sorcière au cinéma (ou l'évoque fugacement), et surtout cette fin où la sorcière justement ne brûle pas.

Il est vrai que Nosferatu semble avoir beaucoup moins de recul sur la mythologie qu'il convoque et sur la figure du vampire, notamment en tant que symbole de la sexualité. Comme le notent à juste titre plusieurs utilisateur·ices de Letterboxd, cette itération vampirique est particulièrement straight. « Absolute banger despite being the least gay vampire genre entry in existence », « I’d give anything to see a modern vampire movie that doesn’t equate sex with darkness or cishet femininity ». Il est en effet dommage, particulièrement dans le moment culturel que nous vivons, à la fois de réinventions du genre et de backlash LGBTQphobe, de ne pas du tout avoir saisi les potentialités queer de Nosferatu, et de nous servir un vampire bien masculin (sa moustache a beaucoup été commentée), bien hétéro, bien pénétratif. Gageons que c'est parce que le monstre incarne le fantasme d'Ellen, et qu'il arrive qu'un fantasme soit bête et méchant... Reste qu'on peut s'interroger sur cette façon de monstrifier, encore une fois, le désir féminin, de le rendre « abject », pour citer Barbara Creed dans son classique The Monstrous-Feminine, où ce concept qu'elle emprunte à Julia Kristeva lui permet de pointer les représentations patriarcales qui traversent le cinéma d'horreur. [4] Et il est vrai qu'en lisant certaines critiques, qui nous apprennent que « Robert Eggers, cinéaste hanté par le refoulement, filme la sexualité féminine réprimée comme un monstre démoniaque délié de l’inconscient », ou qui remarquent « son goût pour filmer la perversité », on se frotte un peu les yeux et on demande si l'on vit encore sous le régime psycho-sexuel du XIXe siècle. Oui, peut-être qu'il serait temps de cesser d'associer la sexualité féminine cishet (ce « continent noir », n'est-ce pas) avec les ténèbres et toutes les bestioles qui y grouillent.

Agrandissement : Illustration 3

Pour en finir avec l'elevated horror

Malgré ces réserves, j'ai plutôt passé un bon moment devant le film, et je ne suis pas certain que le réalisateur ait ambitionné beaucoup plus que cela : un divertissement de Noël efficace, mené par une actrice très juste. De manière assez révélatrice, quand il parle de Żuławski dans une interview, Robert Eggers dit regretter que le cinéaste polonais ne se soit pas installé à Londres plutôt qu'à Paris, ce qui lui aurait peut-être permis de faire des films avec un plus grand succès commercial (entendre un succès à l'international, et notamment aux États-Unis). Même s'il se réclame d'un auteurisme exigeant, il est évident que Eggers a bien aussi cette culture hollywoodienne du blockbuster, qui entre fatalement en contradiction avec une trop grande radicalité artistique et politique. Il ne fallait donc peut-être de toute façon pas s'attendre à trouver ici quoi que ce soit de radical autour de la figure du vampire, tout comme en 2023 il ne fallait pas s'attendre à ce que Barbie soit un manifeste féministe révolutionnaire.

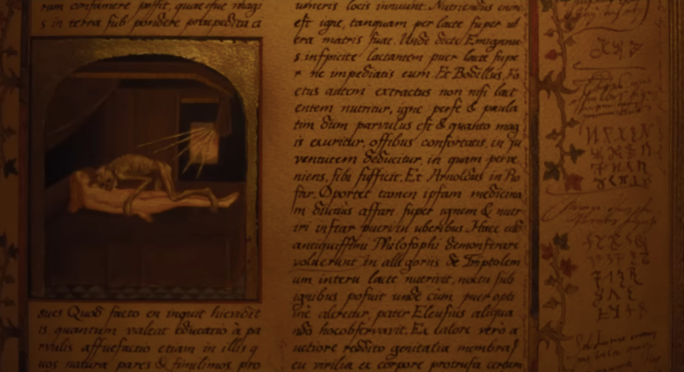

Agrandissement : Illustration 4

J'espère au moins que ce blockbuster qu'est Nosferatu plantera le dernier clou dans le cercueil de ce concept absurde que les films de Eggers notamment ont contribué à faire surgir au milieu des années 2010 : l'elevated horror – l'horreur élevée, sophistiquée, pour désigner « des œuvres caractérisées par une horreur plus psychologique que graphique, et des codes formels proches du cinéma d'art et d'essai », une catégorie dans laquelle on classe les films de Robert Eggers donc, mais aussi de Jordan Peele, Ari Aster et Alex Garland (presque exclusivement des hommes, même si l'excellent Babadook de Jennifer Kent est aussi régulièrement cité) – en fait beaucoup de films produits ou distribués par la société A24, dont le nom est devenu synonyme de ce nouveau « genre ». Il s'agit à mon sens d'une classification simpliste, qui regroupe des projets cinématographiques radicalement différents à partir de critères très superficiels, un peu comme le terme « cinéma du look », que certains critiques ont prétendu appliquer à des œuvres aussi opposées en tous points que celles de Leos Carax et de Luc Besson... Des étiquettes qui sont davantage des facilités que de véritables outils critiques, et qui masquent les particularités des œuvres plutôt qu'elles ne les révèlent.

Cette catégorie trahit aussi, comme cela a bien sûr déjà été dit ailleurs, une mécompréhension de ce qu'est le cinéma d'horreur, qui n'a pas attendu A24 pour produire des chefs d'œuvre, même si ses critères ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux d'un cinéma perçu comme plus légitime – le cinéma d'horreur, on le sait, implique davantage le corps des spectateur·ices : frissons, sursauts, angoisses, jouissance ou révulsion de voir le sang s'écouler en torrents... C'est pourquoi Carol Clover le classe, aux côtés de la pornographie, parmi les « genres corporels » [5]. Par rapport à cette caractéristique fondamentale du genre, la catégorie d'elevated horror est une tentative de distanciation, de distinction au sens bourdieusien du terme, valorisant, par rapport à ces effets « sensationnels », une certaine cérébralité abstraite, le « détachement de l’esthète qui, comme on le voit dans tous les cas où il s’approprie un des objets du goût populaire, western ou bande dessinée, introduit une distance, un écart – mesure de sa distinction distante – par rapport à la perception « de premier degré » en déplaçant l’intérêt du « contenu », personnages, péripéties, etc., vers la forme, vers les effets proprement artistiques qui ne s’apprécient que relationnellement, par une comparaison avec d’autres œuvres tout à fait exclusive de l’immersion dans la singularité de l’œuvre immédiatement donnée. » [6] Parler d'elevated horror, c'est rater la spécificité de tout un genre, en insultant au passage ses grands noms (si l'horreur A24 est elevated, celle qui existait avant était quoi ? bas du front ?) C'est d'autant plus cocasse quand on regarde par exemple Hérédité et Midsommar d'Ari Aster, censés être représentatifs du genre, qui à mon sens n'inventent rien, et basent tous leurs effets horrifiques sur la shock value de scènes gores, de corps lourdement exhibés comme anormaux et de rites exotiques effrayants, exactement comme le plus vulgaire des Cannibal Holocaust, qui a au moins le mérite de ne pas prétendre faire du grand cinéma.

Le concept d'elevated horror semble avoir été mis à mal cette année, les films qui pouvaient le plus directement s'y rattacher (Heretic, Longlegs, Oddity) étant au mieux médiocres. Dans le même temps, A Different Man, l'un des projets les plus intéressants de l'année, a été produit et (mal) distribué par A24, sans que le concept d'elevated horror semble à aucun moment pertinent pour l'appréhender. Laissons donc cette étiquette vide de sens en 2024, tout en gardant foi dans le cinéma d'horreur, qui a encore beaucoup à nous apporter, beaucoup à (dé)construire et à (ré)inventer. On a appris récemment que Jane Schoenbrun préparait une sorte de « Portrait de la jeune fille en feu dans une suite de Vendredi 13 », le genre de projet qui ne peut que nous rendre optimiste pour l'avenir. Quant à Nosferatu, apprécions-le pour ce qu'il est : un divertissement sympathique et bien mené, qui propose un twist habile par rapport au film de Murnau, même s'il s'agit assez clairement d'une resucée des codes du genre plutôt que de sang neuf.

Agrandissement : Illustration 5

[1] Cela dit il faut bien sûr rappeler l'insuffisance de cette notion de « consentement » dans le domaine de la sexualité, qu'a exemplairement démontrée Vanessa Springora dans son récit du même nom : on peut consentir sous emprise, etc. Il est d'ailleurs intéressant qu'un autre film, cette année, ait revisité la figure du vampire en posant frontalement cette question du consentement, de manière à la fois plus ludique et plus consistante que Nosferatu : Vampire humaniste cherche suicidaire consentant d'Ariane Louis-Seize, où une jeune vampire refuse de tuer des humains pour se nourrir de leur sang, jusqu'à ce qu'elle rencontre un garçon de son âge qui semble accepter ce sacrifice...

[2] Caroline Dejoie, « Petit chaperon rouge (baise le loup) » in Manon Berthier, Caroline Dejoie, Marys Renné Hertiman, Mathilde Leïchlé, Anna Levy, Cassandre Martigny, Suzel Meyer & Maud Plantec Villeneuve (dir.), Brouillon pour une encyclopédie féministe des mythes, iXe, 2023, pp. 88-90.

[3] Hélène Cixous & Catherine Clément, La jeune née, 10/18, 1975, pp. 13-14.

[4] Barbara Creed, The Monstrous-Feminine. Film, Feminism, Psychoanalysis, Routledge, 2024 [2nd edition], xvi.

[5] Citée par Linda Williams dans « Film Bodies: Gender, Genre, and Excess », Film Quarterly 44, 1991, pp. 2–13, disponible en traduction sur le site Débordements. Merci à Clémentine Meyer pour cette référence, qu'elle évoque dans sa vidéo sur l'histoire de la théorie féministe du cinéma.

[6] Pierre Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Minuit, 1979, p. 36.