Surveillance des niveaux de rayonnement gamma ambiant

En Europe et dans les pays limitrophes de l’Ukraine (notamment la Russie et la Biélorussie), la consultation des réseaux de surveillance du débit de dose gamma ambiant, n’a pas montré de valeurs anormales*(1). Cette veille est effectuée deux fois par jour, depuis le 24 février 2022, par le service balise du laboratoire de la CRIIRAD.

Par ailleurs, toutes les balises du réseau de contrôle exploitées par le laboratoire de la CRIIRAD entre Genève et Avignon sont opérationnelles et n’ont pas indiqué d’anomalies.

En Ukraine, à ce jour la CRIIRAD n’a relevé aucune anomalie radiologique sur les capteurs en fonctionnement à l’exception :

- des élévations des taux de radiation qui se sont produites dans la nuit du 24 au 25 février sur certains capteurs de la zone d’exclusion de Tchernobyl (voir communiqués de la CRIIRAD du 25 février 2022),

- d’une anomalie radiologique enregistrée à Kiev dans la journée du 12 mars (voir note d’information de la CRIIRAD du 14 mars 2022).

En revanche, les niveaux de radiations mesurés par le réseau de capteurs des centrales nucléaires ukrainiennes ne sont toujours pas mis à jour. Les dernières valeurs disponibles datent du 28 février pour la centrale de Zaporijjia, du 4 mars pour les autres centrales en service (Khmelnitski, Konstantinovka et Rivne). Les capteurs fonctionnels les plus proches ne montrent pas de valeurs anormales, mais ils sont distants de plusieurs kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres des sites.

Dans le secteur de Tchernobyl, plus aucune donnée n’est disponible, depuis le 9 mars pour les capteurs surveillant la zone d’exclusion et les installations nucléaires, et le 18 mars pour le capteur situé dans la ville de Tchernobyl à 15 kilomètres au sud-est de l’ancienne centrale nucléaire.

L’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) aurait toujours accès aux données des systèmes de surveillance installés à l’ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl, mais il est regrettable que ces données ne soient pas publiées, comme la CRIIRAD le soulignait dans sa note d’information du 18 mars*(2).

La CRIIRAD maintient son dispositif de surveillance renforcé et effectuera une mise à jour de ses communiqués si la situation le nécessite.

*(1)Il s’agit des données publiées sur les sites Eurdep (Europe et pays limitrophes de l’Ukraine) et Saveecobot (Ukraine). L’absence d’anomalie concernant les valeurs de débit de dose gamma ne permet pas de garantir l’ab-sence de contamination de l’air ambiant. Un suivi précis nécessite de disposer de valeurs de l’activité volumique pour un certain nombre de radionucléides

*(2) http://balises.criirad.org/pdf/Guerre_Ukraine_2022/2022-03-18_Note_Situation_Ukraine.pdf

Site nucléaire de Tchernobyl

Situation du personnel

Les 20 et 21 mars, après une présence ininterrompue sur le site depuis le 24 février, date de prise de contrôle par les forces russes, le personnel technique avait enfin pu être remplacé.

Selon le communiqué du SNRIU (organisme ukrainien de contrôle de la sûreté nucléaire) du 26 mars*(3), les forces russes auraient pris le contrôle de Slavutych, ville de résidence du personnel travaillant à Tchernobyl, située à une cinquantaine de kilomètres à l’est de l’ancienne centrale. Le 27 mars, le SNRIU a déclaré à l’AIEA*(4) ne pas savoir quand la prochaine rotation du personnel pourrait avoir lieu.

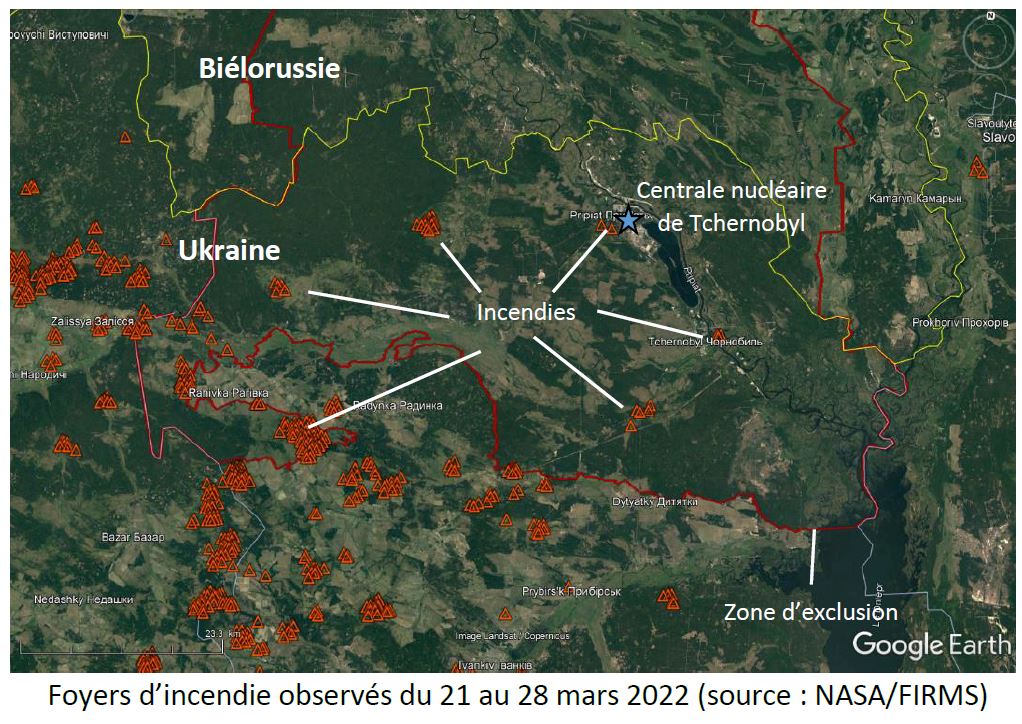

Incendies

D’après les images satellites de la NASA, au cours des trois dernières semaines, des incendies ont été observés au sein de la zone d’exclusion de Tchernobyl, sans qu’il soit possible d’en déterminer les causes : les feux de forêt sont fréquents dans le secteur, mais les affrontements liés à la situation de guerre pourraient également être un facteur déclenchant.

Les deux foyers d’incendie les plus proches de l’ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl, situés à 3 et 4 km à l’ouest de l’arche, ont été observés au cours des dernières 24 heures.

Pour le moment, ces incendies n’atteignent pas l’ampleur de ceux observés en 2020*(5), mais la situation pourrait s’aggraver : le SNRIU prévient que les services de secours ne sont pas en mesure d’intervenir pour éteindre ces incendies « en raison de l'occupation de la zone d'exclusion par les troupes russes ». S’il ne s’agit pas pour le moment d’un sujet d’inquiétude quant à la contamination radiologique de l’air en France, l’exposition du personnel intervenant dans la zone d’exclusion et des habitants des zones proches est un réel sujet de préoccupation.

En effet, d’après un rapport du Centre Hydrométéorologique ukrainien et de l’Académie Nationale des Sciences d’Ukraine, publié sur le site du SNRIU*(6), certains secteurs touchés par ces incendies présentent une contamination surfacique en césium 137 dépassant 200 000 voire 400 000 Bq/m2. La combustion des forêts et de la litière de ces secteurs entraîne une remise en suspension de la contamination. Outre le césium 137, d’autres substances radioactives encore plus radiotoxiques (américium 241, isotopes du plutonium, etc.) peuvent également être remises en suspension.

Pour en savoir plus sur les risques liés aux incendies dans le secteur de Tchernobyl, consulter le dossier CRIIRAD de 2020 : http://balises.criirad.org/actuTchernobyl2020.html et plus particulièrement ce communiqué http://balises.criirad.org/pdf/200423_cpCRIIRAD_incendies_Tchernobyl.pdf .

*(3) https://snriu.gov.ua/en/news/chornobyl-npp-facilities-current-situation-march-26-2022

* (4) https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-34-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine

*(5) http://balises.criirad.org/pdf/200423_cpCRIIRAD_incendies_Tchernobyl.pdf

*(6) https://snriu.gov.ua/news/radiacijna-situaciya-v-ukrayini-stanom-na-270322

Centrale nucléaire de Zaporijjia

La centrale nucléaire de Zaporijjia est exploitée par le personnel ukrainien, dont la rotation des équipes est opérationnelle.

Parmi les 6 réacteurs de la centrale, 2 sont en fonctionnement (il s’agit des réacteurs 2 et 4). Selon l’AIEA, le transformateur du réacteur 6, endommagé lors de la prise de contrôle du site par les forces russes le 4 mars, a été réparé.

Depuis le 18 mars, la centrale est de nouveau connectée à deux lignes électriques haute-tension (750 kV) externes sur quatre, la ligne « Kakhovska » ayant pu être remise en service. La ligne de couplage entre la centrale nucléaire et la centrale thermique de Zaporijjia est également en service (cette installation avait dû être déconnectée le 17 mars entre 14h00 et 20h00 en raison de dommages).

La situation du site reste dégradée : le personnel de la centrale doit composer avec la présence des forces russes, et le SNRIU signale l’impossibilité d’exercer la surveillance réglementaire de la sécurité nucléaire et radiologique du site.

Installation nucléaire sous-critique « Neutron Source » de l’Institut de Physique et de Technologie de Kharkiv

D’après plusieurs communiqués publiés entre le 23 et le 27 mars, les combats sont toujours en cours dans la zone où se trouve cette installation, utilisée pour la production de radionucléides à usage médical et industriel.

Le site, qui avait été bombardé le 6 et le 10 mars*(7), a de nouveau été touché le 26 mars. L’exploitant signale « des dommages importants au niveau du revêtement d'isolation thermique du bâtiment », ainsi qu’un « décollement partiel des matériaux de revêtement dans le hall d'expérimentation de l'installation »*(8).

Le SNRIU signale également la présence, à proximité immédiate de l’installation, d’une roquette issue d’un lanceur Smerch 9K58 et qui n’a pas explosé. Le bombardement constant du secteur rendrait pour le moment impossible l’élimination de cette roquette.

Pour plus de précisions sur cette installation, voir le communiqué CRIIRAD du 7 mars 2022*(9).

*(8) https://snriu.gov.ua/en/news/updated-information-nuclear-subcritical-installation-neutron-source-state-27032022

*(9) http://balises.criirad.org/pdf/Guerre_Ukraine_2022/2022-03-07_CP_CRIIRAD_Source_Neutron_Kharkiv.pdf

Rédaction : Julien Syren, avec la contribution de Jérémie Motte

Relecture : Bruno Chareyron