Il y a des coïncidences de calendrier qui sentent la poudre plus que la Providence. Alors que la France s’apprête à commémorer les attentats du 13 novembre 2015, le tribunal de Paris déroule. Du 4 novembre au 16 décembre 2025, un des procès les plus dérangeants du capitalisme français contemporain, huit anciens cadres du cimentier Lafarge, plus la société Lafarge elle-même en tant que personne morale sont jugés pour financement du terrorisme.

Les États-Unis, qui ne connaissent pas la poésie, avaient résumé l’affaire dès 2022 d’un sobre « crime ahurissant » en condamnant Lafarge à une amende de 778 millions de dollars.

Chez nous, la Cour de cassation, plus littéraire, avait rouvert en 2021 la possibilité d’une complicité de crimes contre l’humanité. Ce volet dort encore à l’instruction, mais il plane au-dessus du procès comme une poussière de clinker.

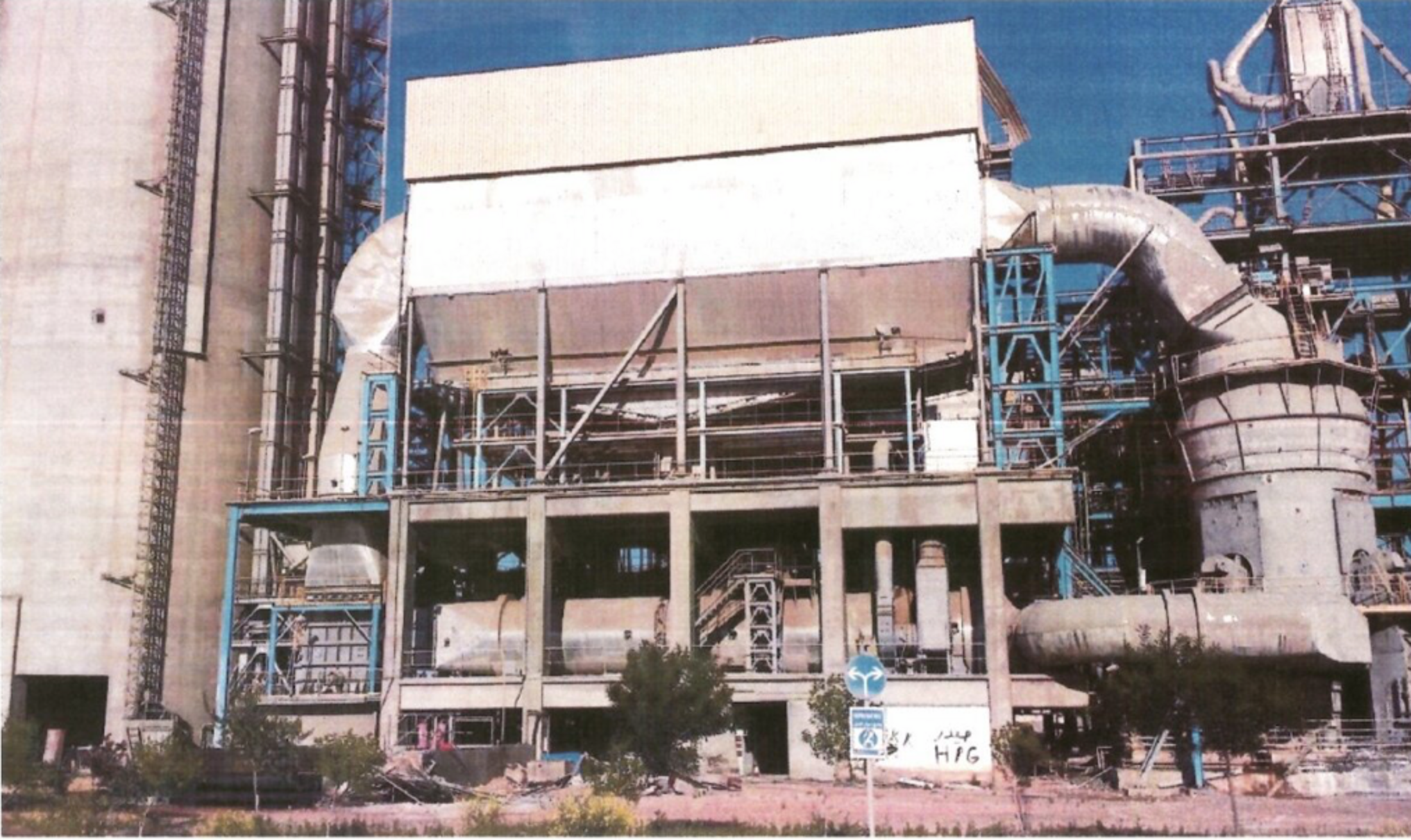

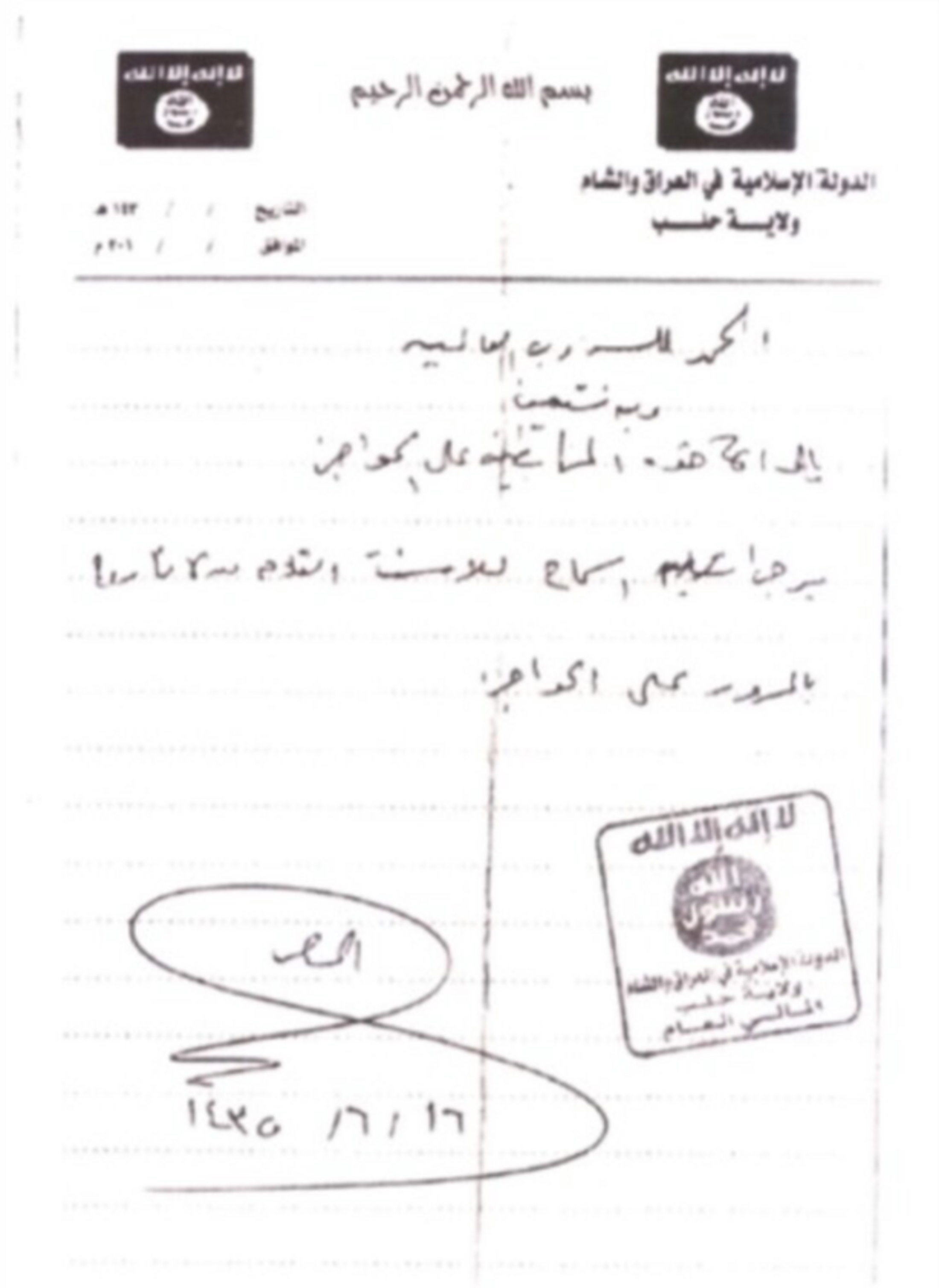

Agrandissement : Illustration 1

Le profit ou la mort

À Jalabiya, dans le nord syrien, Lafarge n’avait pas seulement bâti une usine, elle avait englouti 700 millions de dollars dans ce qui devait devenir la cimenterie la plus puissante du Proche-Orient. Avec un montage financier épais comme un annuaire : Banque européenne d’investissement, Agence française de développement, seize banques libanaises, jordaniennes et syriennes, plus plusieurs fonds danois et nordiques…

Objectif affiché dans les documents internes: 200 millions d’euros de recettes annuelles lorsque la production tournerait à plein régime. Puis vient 2013.

Raqqa tombe aux mains d’Ahrar al-Cham, d’Al-Nosra, puis de l’État islamique. Total quitte la Syrie. Les diplomaties ferment leurs ambassades. Les entreprises occidentales fuient. Lafarge reste.

Pas à la suite d’une illumination stratégique, mais après une série de « notes risques », réunions d’urgence et bilans de continuité d’activité. Les cadres locaux dressent des tableaux logistiques, les chiffres circulent entre Jalabiya et Paris, et la direction retient cette ligne : maintenir l’actif, préserver l’usine, poursuivre la montée en puissance de la production malgré le conflit.

C’est précisément ce que rappellent les juges d’instruction (ordonnance d’octobre 2024) et le Parquet national antiterroriste (réquisitoire de février 2024): « Le mobile est strictement économique. »

Aucune stratégie d’influence, aucune raison humanitaire, aucun argument diplomatique, uniquement la volonté de ne pas perdre un investissement colossal, financé sur des années de crédits et présenté aux actionnaires comme une opération « structurante ».

Les archives parlent. Dans un mail du juillet 2014, un dirigeant résume la position du groupe en pleine négociation sur les droits de passage exigés par l’EI: « Il faut maintenir le principe que nous sommes prêts à partager le gâteau. » Question interne d’un cadre: « Quel gâteau ? » Réponse: « Le profit. »

À mesure que la guerre avance, les correspondances deviennent plus directes.

Les directeurs d’usine décrivent les « coûts EI » comme des éléments intégrés au budget, au même titre que les frais de transport ou les achats de carburant. Un cadre local écrit même avoir « passé une longue discussion marketing avec les militaires islamiques » concernant les tarifs de pouzzolane et de pneus. Le Service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF), dans son rapport de synthèse de novembre 2020, résume le glissement: « Daech est devenu un fournisseur comme un autre. »

Les versements identifiés par les juges d’instruction atteignent 3,1 millions d’euros directement aux groupes terroristes, plus 1,9 million via des fournisseurs affiliés. Certaines transactions sont effectuées en espèces pour limiter les traces. D’autres passent par un intermédiaire, Firas Tlass, rémunéré à hauteur de plus de 9 millions de dollars sur la période.

Sur les feuilles internes, la mécanique devient presque administrative. Entre deux lignes « pouzzolane » et « carburants lourds » apparaît la mention des paiements liés à la sécurité, aux droits de route, ou aux livraisons sous contrôle armé. Les comités de sûreté signalent formellement, dès septembre 2013, l’existence d’une « taxe EI ».

Les notes de l’époque montrent que ces informations remontent jusqu’au comité d’audit, où siègent les représentants du principal actionnaire, GBL (Groupe Bruxelles Lambert), ainsi que ceux de la famille Sawiris. Les actionnaires, loin d’être surpris, semblent surtout soucieux d’écarter tout risque de révélation publique.

L’écoute judiciaire du 17 novembre 2017, captée en Belgique, montre deux administrateurs de GBL, Gérald Frère et Victor Delloye, constater que le conseil « a joué au naïf » et que cela, ajoutent-ils, « est un crime ».

Autre interception datée du 13 octobre 2017: l’ex-PDG Bruno Lafont, inquiet, échange avec un communicant de Publicis Consultants. Celui-ci l’alerte sur la réaction potentielle des actionnaires suisses et égyptiens si l’affaire éclate: « Si vous parlez, tout remonte. Et ils le savent. »

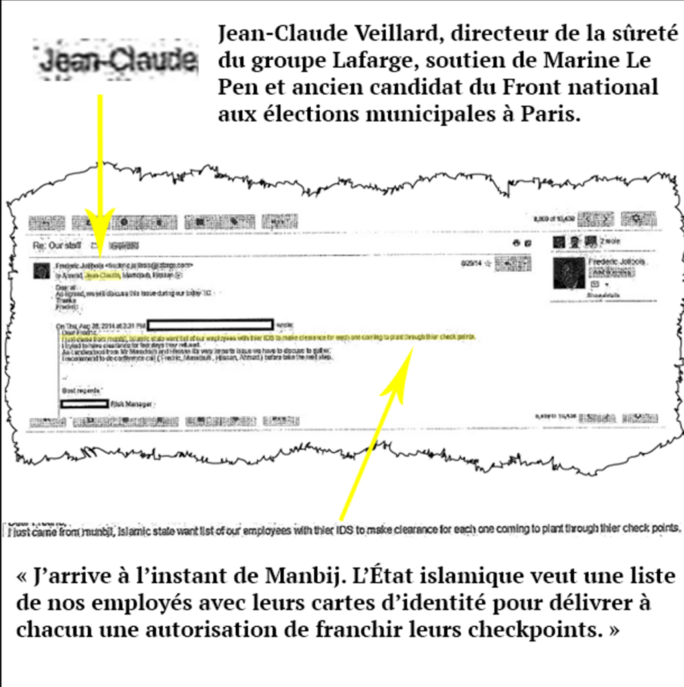

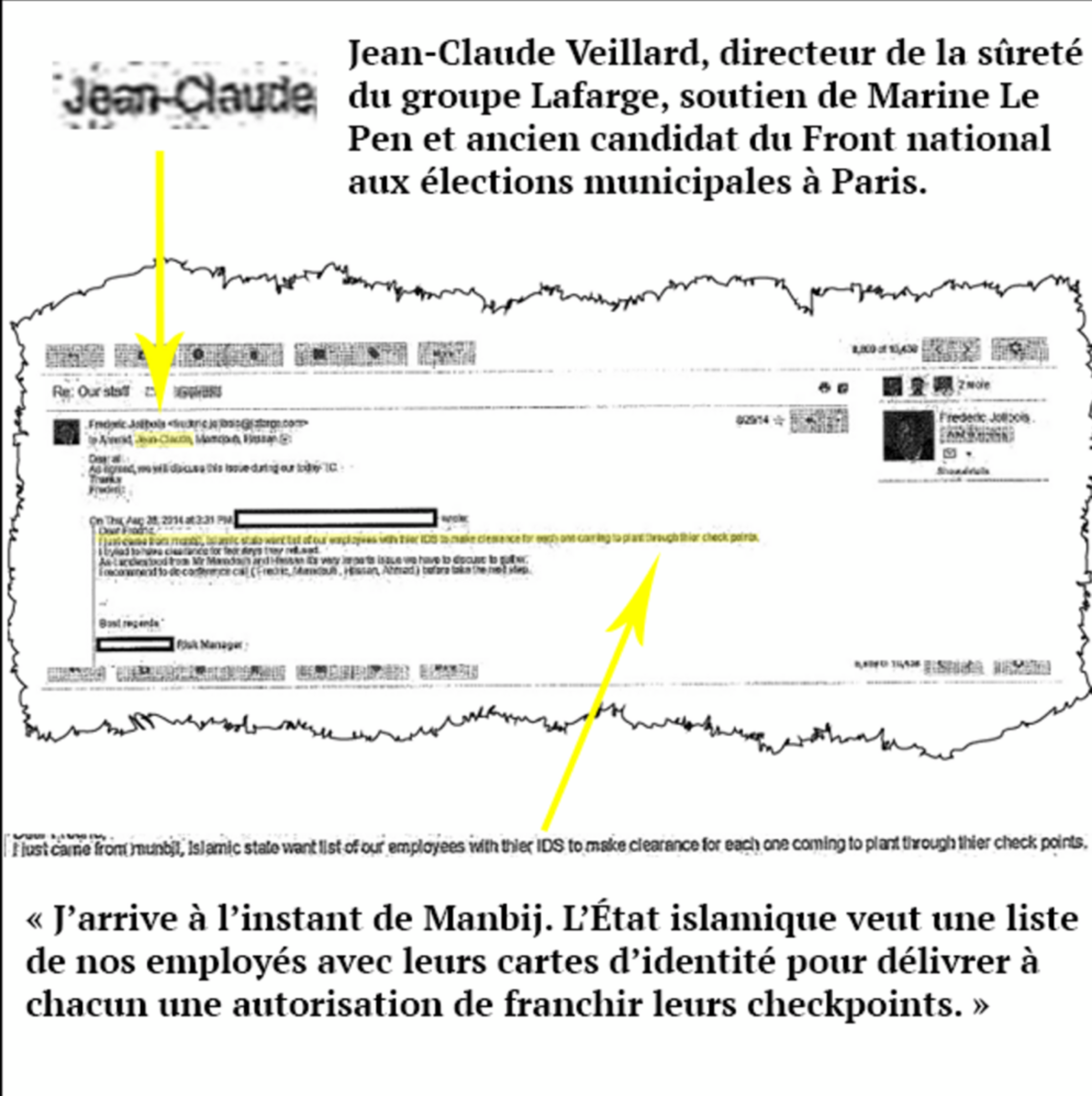

Agrandissement : Illustration 2

En résumé, pour les enquêteurs, l’entreprise ne s’est jamais trouvée dans un dilemme idéologique ou moral. Elle a appliqué une logique comptable et un mécanisme de gouvernance classique dans lequel actionnaires, dirigeants et comités internes connaissaient la situation et validaient la poursuite de l’activité.

La chaîne de responsabilité, selon les juges, s’étend des directeurs locaux aux plus hauts échelons. Ainsi s’écrit le chapitre syrien de Lafarge, non pas un égarement stratégique, mais une politique d’entreprise, décidée, assumée et maintenue au nom d’un impératif, ne pas perdre un investissement colossal devenu, au fil des mois, un gouffre que seule la poursuite coûte que coûte de la production semblait pouvoir combler.

Le cercle des initiés

Au fil de l’enquête, une évidence s’impose: dans cette histoire, l’ignorance n’a jamais été un mode de management. Le prix du maintien de l’usine était connu, chiffré, ventilé. Pas un secret d’alcôve, plutôt une information circulant du désert syrien aux étages feutrés du siège parisien.

Christian Herrault, directeur général adjoint opérationnel, l’a résumé devant les enquêteurs avec la sécheresse d’un manuel de gestion : « Le racket de Daech, c’était l’équivalent de 500 tonnes de ciment. » Dans la bouche d’un dirigeant du CAC 40, cela revient à classer l’État islamique dans « les charges d’exploitation diverses ».

Pas de débat moral. Pas de cas de conscience. Une ligne dans la colonne « coûts incompressibles ». Les directeurs successifs de Jalabiya, Bruno Pescheux puis Frédéric Jolibois, ont raconté la même scène aux juges, eux recevaient des bribes, la maison-mère recevait les volumes complets. L’info voyageait vite et bien. Avec accusé de réception.

Jean-Claude Veillard, directeur sûreté du groupe, ancien des commandos marine et ancien de la DGSE, servait d’aiguillage permanent entre l’usine syrienne et les services tricolores. DRM, DGSE, DGSI… Toutes les chapelles ont eu leur part de briefings et de remontées.

Agrandissement : Illustration 3

Les juges d’instruction notent que ces échanges étaient « réguliers, cohérents, intégrés au fonctionnement ». En somme, tout le monde causait avec tout le monde, sans jamais lever le lièvre. Le Parquet national antiterroriste, dans son réquisitoire définitif, a remis l’église au milieu du village: Oui, les services français ont écouté, lu, collecté. Non, ils n’ont rien demandé. Les services « opportunistes », certes. « Prescripteurs », jamais. Ce qui n’empêche pas plusieurs mis en examen, pris dans l’étau judiciaire, d’essayer soudain de repeindre la diplomatie française en grand marionnettiste syrien.

Un réflexe de noyé, tirer le Quai d’Orsay dans le bassin pour tenter de flotter soi-même.

Le Pnat, lui, balaie l’argument d’un revers de manche: pas de note diplomatique, pas d’instruction, pas d’accord tacite. Juste une multinationale qui avance seule, avec son propre logiciel: sécuriser 700 millions de dollars d’investissement, coûte que coûte.

Dans les bureaux du Quai, d’ailleurs, on n’a jamais joué aux stratèges. Dès 2012, l’ambassade ferme. Les diplomates évacuent. Aucun fonctionnaire n’imagine qu’une entreprise française pourrait choisir de financer une organisation terroriste internationale pour « préserver un actif ». Le cynisme, parfois, dépasse le périmètre des ministères.

Reste le rôle des actionnaires, longtemps muré dans un silence satisfait. Une écoute judiciaire belge de 2017 a percé la brume, Victor Delloye et Gérald Frère, administrateurs du Groupe Bruxelles Lambert, y reconnaissent que le conseil d’administration a « joué au naïf ». Et d’ajouter, sans trembler : « Ça les arrangeait bien… et c’est un crime. »

Non seulement tout le monde savait, mais chacun avait intérêt à ne pas trop chercher.

Le cercle des initiés était large. Et parfaitement conscient que, dans cette affaire-là, la meilleure défense était une bonne omerta.

La panique au sommet

Plus on remonte dans l’organigramme Lafarge, plus les voix tremblent. Pas sur le terrain, non. À Paris. Dans les bureaux où le café est tiède mais les honoraires d’avocats brûlants.

Le 13 octobre 2017, l’ex-PDG Bruno Lafont décroche son téléphone. À l’autre bout, Clément Léonarduzzi, transfuge de l’Élysée devenu pompier du CAC 40 chez Publicis Consultants. La scène est immortalisée par la douane judiciaire, qui écoute en direct le PDG déchu chercher un sas de décompression. « Ce que je ne sais pas, c’est ce que peut faire LH contre moi », souffle Lafont. (LH, pour LafargeHolcim, le mastodonte né de la fusion de 2015.) « Si vous parlez, tout remonte », répond calmement Léonarduzzi. « C’est une arme de destruction massive. »

L’expression deviendra une ligne à part entière dans le dossier, l’ancien patron, celui qui a validé budgets, tableaux, alertes de sûreté et réunions de crise, devient soudain la bombe que les administrateurs redoutent comme une coulée de ciment frais sur leurs CV.

Car derrière l’angoisse de Lafont, il y a celle, beaucoup plus silencieuse, de ceux qui tiennent vraiment le groupe, les actionnaires. Les Sawiris (Égypte), les Desmarais (Canada), les Frère (Belgique), les représentants de Holcim (Suisse) et le conseil d’administration qu’ils irriguent. Tous savent que si Lafont se met à parler, il ne peut le faire qu’en remontant les lignes hiérarchiques qui les incluent.

La panique est d’autant plus forte qu’elle repose sur un secret de Polichinelle, les actionnaires n’ont jamais été tenus à l’écart. Ils ont été servis. Les « notes risques » ? Elles remontaient jusqu’à eux. Les alertes sur les routes contrôlées par des factions armées ? Présentées en comité d’audit. Les « coûts EI », les « droits de passage », les « surcoûts sécurité » ? Détaillés dans les tableaux financiers qu’ils validaient trimestre après trimestre.

Les juristes de Sherpa et de l’ECCHR l’ont souligné dès 2016, dans cette affaire, l’ignorance n’est pas un argument, elle est une méthode dans le “Dossier Lafarge”. La forme polie de l’aveuglement volontaire.

D’où la panique qui saisit les étages des tours vitrés en 2017. Il ne s’agit pas seulement de préserver le groupe. Il s’agit de préserver la fiction, celle qui permet aux actionnaires de dire qu’ils « ne savaient pas » tout en ayant approuvé, noir sur blanc, les budgets intégrant les paiements suspects. La fiction qui permettait de penser que la Syrie n’était qu’un « marché difficile » plutôt qu’un centre de coûts sous domination djihadiste.

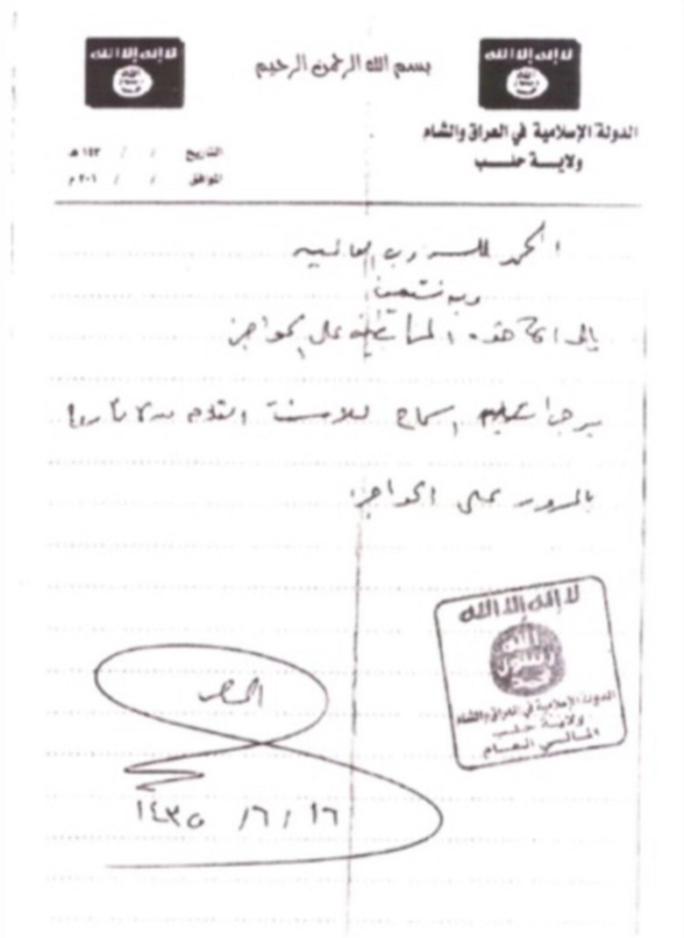

Agrandissement : Illustration 4

Quand Léonarduzzi explique à Lafont que tout peut « remonter », il parle de cette architecture-là, les comités stratégiques où les dirigeants faisaient état de la situation militaire autour de Jalabiya; les réunions où les analystes présentaient la marge opérationnelle amputée par des « coûts de sûreté »; les échanges internes décrivant « les négociations avec les réseaux locaux »; et surtout, cette logique implacable qui tenait lieu de doctrine, mieux vaut payer des factions armées que fermer une usine de 700 millions de dollars.

Les actionnaires, eux, paniquent pour une raison simple, Lafont est le seul qui puisse relier tous les points. Le seul qui possède, dans sa tête, l’organigramme intégral du consentement. Le seul qui puisse décrire l’ampleur exacte du savoir partagé par le conseil d’administration.

L’idée qu’il puisse raconter, devant des juges, comment les arbitrages ont été faits, comment les « alertes terrain » ont été avalées par la chaîne hiérarchique, comment les réunions se sont enchaînées sur fond de progression territoriale de l’État islamique voilà ce qui transforme les actionnaires en poudrière silencieuse.

Ce que craignent les grands propriétaires du groupe, ce n’est pas la condamnation. C’est la mise en lumière. Parce qu’à la différence des cadres locaux, ils n’ont jamais été exposés aux risques du terrain. Mais ils ont été exposés à tout le reste aux budgets, aux alertes, aux bilans, aux projections, aux vidéos satellites montrant la progression des factions armées, aux mails décrivant les « accords nécessaires » pour maintenir l’activité.

Ils savaient. Ou, pour employer le langage pudique du droit des affaires, ils étaient « raisonnablement informés ». Et c’est précisément pour cela que, le jour où l’ex-PDG commence à trembler, leur château de cartes tombent.

Les 350 vies en marge du bilan

Pendant que les comités exécutifs débattaient à Paris de « continuité d’activité », 350 salariés syriens de Lafarge faisaient chaque jour l’aller-retour dans ce que les documents internes nomment, avec un sens aigu de l’euphémisme, des « zones contrôlées par factions armées ».

À midi, les barrages appartiennent souvent à “Ahrar al-Sham”, un “mouvement salafiste-djihadiste” structuré, soutenu un temps par la Turquie et le Qatar, qui tenait des zones entières du nord syrien comme un mini-État : impôts forcés, contrôle des routes, milices disciplinées… Dans les notes internes de Lafarge, cela s’appelle « interactions avec autorités locales ». Sur le terrain, c’est un groupe armé à doctrine rigoriste, capable de fermer un axe d’un jour à l’autre.

Le soir, selon la ligne de front, le passage dépend de “l’État islamique”. Pas besoin de dessin, administration territoriale rigide, péages imposés, menace permanente… L’EI contrôle alors Raqqa et une large partie de la région, organise des « droits de passage » et prélève ce qu’il considère comme sa dîme sur tout ce qui circule. Chaque groupe a sa logique, sa grille tarifaire, ses codes.

Al-Nosra négocie en marchandant. Ahrar al-Sham impose ses règles. L’État islamique applique un système quasi bureaucratique, avec reçus, tarifs et « représentants » chargés du dialogue. Et chaque incident, blocage de route, intimidation, confiscation, menaces collectives… remonte à Paris sous la forme de notes courtes, propres, désinfectées, classées dans des dossiers « sûreté » qui atterrissent sur les bureaux des directions centrales.

Agrandissement : Illustration 5

Les juges ont établi que ces remontées étaient « régulières, détaillées, continues ». Sur le terrain, les salariés passent d’un groupe armé à l’autre. À Paris, ces groupes deviennent des acronymes rangés dans une colonne Excel.

Et pendant que les groupes armés se disputent les routes, une différence de traitement saute aux yeux. Dès 2012, les expatriés occidentaux sont exfiltrés en urgence par procédure express, convois protégés, bilans de sécurité immédiats… Pour les salariés syriens, aucune réunion de crise, aucun plan d’évacuation, aucun protocole alternatif. Ils sont 350, ils vivent dans la région, ils connaissent les routes, ils resteront. C’est la logique froide des documents internes quand l’activité doit continuer.

Les juges l’écrivent sans contour, la direction savait que la zone était « progressivement encerclée » et que les déplacements devenaient « à haut risque ». Malgré cela, les instructions transmises depuis Paris sont constantes entre 2013 et 2014 :« Maintenir l’activité. » ; « Garantir la présence des équipes locales. » : « Assurer la continuité de la production. »

Dans les faits, cela signifie demander à des chauffeurs, à des techniciens, à des manutentionnaires de franchir des zones de guerre pour livrer de la pouzzolane. Et d’ajuster les « coûts EI » ou « coûts AN » (Al-Nosra) comme on ajuste un budget transport. Ces salariés apparaissent dans plusieurs pièces de la procédure. Certains racontent qu’ils devaient présenter leur badge Lafarge aux factions armées « pour prouver qu’ils n’étaient pas espions ». D’autres décrivent les journées où l’EI bloquait les routes et « conseillait » aux employés de rebrousser chemin.

Tous évoquent les menaces régulières, les fouilles, les pressions… Et l’obligation de revenir le lendemain. Ils ne sont pas que des silhouettes lointaines. Plusieurs d’entre eux se sont constitués parties civiles dans le procès ouvert en 2025. Ils témoigneront, comment leurs vies ont été intégrées dans la ligne « risques opérationnels » du reporting trimestriel.

Mais juridiquement, leur statut reste un “angle mort”.

En février 2024, la Cour de cassation a effacé le délit de « mise en danger délibérée » au motif que le droit français ne protège pas clairement les salariés étrangers d’une filiale opérant en zone de guerre. En clair, ceux qui ont pris les risques les plus extrêmes ne bénéficieront pas d’une reconnaissance juridique équivalente.

Les ONG Sherpa et ECCHR parlent d’un « double standard structurel ». Le salarié occidental relève du droit. Le salarié syrien relève du silence administratif. Reste une évidence, sans ces 350 travailleurs, l’usine de Jalabiya n’aurait jamais produit une tonne de ciment entre 2012 et 2014. Sans eux, la multinationale n’aurait pas pu poursuivre l’activité que ses dirigeants jugeaient « stratégique ». Et sans eux, les 700 millions de dollars d’investissements n’auraient pas pu être « préservés ».

Ils n’apparaissent dans aucune présentation PowerPoint aux investisseurs. Mais ils figurent aujourd’hui, en chair et en voix, dans le procès. Et ils rappellent une vérité simple, dans cette affaire, encore une fois, les vies humaines ont servi de variable d’ajustement.

L’État dans le miroir

Depuis huit ans, une question revient comme un boomerang dans les colloques de sécurité, les commissions parlementaires vite avortées et les débats jamais vraiment tenus, la France savait-elle qu’une de ses plus grosses multinationales arrosait une organisation terroriste pour maintenir un site industriel ?

La question apparaît dès mars 2016, quand le site d’information syrien Zaman al-Wasl révèle les premiers documents internes de Lafarge. Elle ressurgit en juin 2016, lorsque Le Monde publie l’enquête qui met le feu aux poudres. Et depuis, elle circule, sans jamais se poser officiellement sur les bancs du Parlement.

Ce silence ne tombe pas du ciel.

Entre 2017 et 2022, l’affaire croupit sous le premier quinquennat d’Emmanuel Macron. Durant cette période, l’Élysée répète prudemment « aucune implication de l’État », tandis que le gouvernement Philippe puis Castex se retranche derrière « l’indépendance de la justice ». À l’Assemblée, les commissions législatives dominées par LREM refusent toute initiative qui ressemble de près ou de loin à une mise en cause d’une grande entreprise française opérant à l’international.

S’ajoute un autre ingrédient, soigneusement ignoré dans les communiqués officiels, la porosité structurelle entre le pouvoir politique et les grands groupes du CAC 40, dont Lafarge est l’un des champions historiques.

Alexis Kohler, alors secrétaire général de l’Élysée, n’arrive pas de nulle part. Avant de devenir l’architecte discret du macronisme, il a passé des années chez MSC, l’un des plus gros armateurs mondiaux, pilier du commerce portuaire et utilisateur massif… de ciment, notamment celui de Lafarge dans plusieurs projets logistiques internationaux. Kohler possède surtout un lien familial direct avec la “maison Aponte”, via sa mère, l’éminence grise du Président Macron est cousin germain de Rafaela Aponte, épouse du fondateur Gianluigi Aponte, couple aux commandes de MSC. Ce n’est pas un détail mondain, c’est le genre de proximité qui déclenche, en 2018, une plainte d’Anticor, puis une mise en examen en 2022 pour prise illégale d’intérêts dans un dossier… MSC. Un monde où les multinationales, les cabinets ministériels et les conseils d’administration se croisent régulièrement, chacun parlant la même langue, celle des “projets structurants”.

À Bercy, Bruno Le Maire tient le même registre. Ministre de l’Économie de 2017 à 2025, il cultive un dialogue direct et revendiqué avec les dirigeants du Medef, dont Lafarge est l’un des membres les plus influents. Son cabinet pratique sans complexe la « diplomatie économique » chère à Macron, multipliant les échanges avec les filiales étrangères du CAC 40. Rien d’extraordinaire: c’est le logiciel du quinquennat, appuyer les champions nationaux, « fluidifier » leurs activités internationales, éviter toute turbulence politique.

Sur le quai d’en face, Jean-Yves Le Drian complète le tableau. Ministre de la Défense sous Hollande, puis ministre des Affaires étrangères sous Macron, il est depuis longtemps l’un des plus fervents promoteurs des grandes industries françaises à l’export. Autour de lui gravitent des collaborateurs issus des mondes de l’énergie, de la défense ou des infrastructures, comme Cédric Lewandowski, dont la carrière navigue entre ministères stratégiques et entreprises industrielles. Une même culture, un même réflexe: protéger et projeter les intérêts économiques français.

À l’Assemblée, la majorité macroniste prolonge cette continuité. Les députés Pierre Person, Coralie Dubost ou encore Sylvain Maillard, ancien consultant et familier des réseaux patronaux parisiens, défendent régulièrement la « compétitivité à l’international » des groupes français. Une ligne politique qui gomme les aspérités, évite les polémiques et privilégie les “grands équilibres économiques”.

Il n’y a là rien d’illégal, juste une convergence d’habitus. Mais elles expliquent parfaitement pourquoi l’affaire Lafarge a été perçue comme un dossier “sensible” dans lequel il ne fallait surtout pas mettre les doigts.

Agrandissement : Illustration 6

Une porosité assumée entre le monde politique et les grandes entreprises, un milieu où l’on circule avec aisance, où l’on parle investissement, présence française à l’étranger, “chantiers sensibles”, et où le réflexe est toujours le même, laisser respirer l’industrie, surtout quand elle est mondiale, stratégique, certifiée “Made in France”.

En novembre 2017, le député Bastien Lachaud (LFI), membre de la commission Défense, interroge publiquement le gouvernement sur « la connaissance éventuelle de l’État français des activités de Lafarge en Syrie ». Il reçoit une réponse administrative digne d’un formulaire CERFA, « Les autorités suivent la situation syrienne avec attention. »

Rideau.

En 2018, le groupe LFI tente d’inscrire la question au programme d’une audition en commission des Affaires étrangères, refus de la majorité LREM. Motif invoqué, l’enquête judiciaire est en cours. Une ligne de défense qui n’a jamais empêché les commissions d’enquêter sur Benalla, le Covid ou les violences policières.

En 2021, alors que la Cour de cassation rétablit la possibilité d’une complicité de crimes contre l’humanité, le sénateur Jean-Pierre Sueur (PS) dépose une demande d’audition des ministres successifs des Affaires étrangères (Laurent Fabius puis Jean-Marc Ayrault). Enterrée en conférence des présidents au Sénat, dominée par LR. La haute assemblée préfère ne pas laisser entendre que l’État aurait pu fermer les yeux… ni qu’il aurait pu ne pas regarder du tout.

Car de l’autre côté du Palais Bourbon, plusieurs ténors LR (Christian Jacob, Bruno Retailleau, Gérard Larcher) cultivaient eux aussi des proximités assumées avec le patronat français, notamment via les clubs parlementaires « France-Industrie » et « Entreprise et Progrès ». Lafarge n’a jamais été un sponsor direct, mais l’écosystème dans lequel il navigue oui. La tentation de ne pas trop remuer le sable syrien était forte.

Après les législatives de 2022, l’Assemblée devient “ingouvernable”. La majorité macroniste perd l’absolu, mais la paralysie institutionnelle ne change rien. Les groupes NUPES réclament une commission d’enquête « sur les responsabilités françaises et la connaissance des autorités ». Rejet, une nouvelle fois, par Renaissance, MoDem et Horizons. Argument officiel, la justice travaille. Argument officieux, ouvrir ce dossier, c’est rouvrir 2013–2015, la Syrie, le djihadisme, l’industrie française à l’étranger et la diplomatie économique sous Hollande puis Macron. Autrement dit, la poudrière parfaite.

À droite, Les Républicains n’ont aucune envie d’enquêter sur un dossier où réapparaissent indirectement leurs réseaux économiques historiques. À l’extrême droite, ni le RN ni Reconquête ne s’en emparent : trop technique, trop international, trop risqué politiquement.

Et pourtant, les dates sont têtues. Les avertissements locaux remontent dès 2012. Les premiers paiements suspects apparaissent en 2013. L’EI prend Raqqa début 2014. Lafarge continue d’opérer jusqu’en septembre 2014. Et pendant tout ce temps, aucune alerte publique du Quai d’Orsay, aucun signal politique en Conseil des ministres, aucune prise de parole à l’Assemblée.

Pendant que l’entreprise discutait tarifs avec l’État islamique, pendant que les salariés syriens empruntaient chaque jour des couloirs de guerre, pendant que les actionnaires validaient des tableaux financiers amputés par les « coûts EI », le Parlement français n’a pas consacré une seule séance plénière à l’affaire.

Huit ans plus tard, le constat du Parquet national antiterroriste tombe comme un couperet : L’État n’a pas incité Lafarge. Il n’a pas encouragé Lafarge. Il n’a pas couvert Lafarge. Mais il n’a rien vu. Rien entendu. Rien contrôlé. Rien questionné.

C’est cette cécité politique, plus que n’importe quel complot d’État fantasmé par les avocats de la défense, qui réapparaît aujourd’hui dans le dossier. Un État absent au moment où une multinationale française finançait de facto l’organisation qui préparerait les attentats de janvier et novembre 2015. Et un Parlement trop occupé à “gérer l’agenda répressif” pour se demander où s’arrête la liberté d’entreprendre et où commence la “raison d’État”.

Le vertige judiciaire

Dans la salle d’audience du tribunal correctionnel de Paris, où se joue depuis le 4 novembre 2025 l’un des procès les plus sensibles de la décennie, les piles de classeurs ressemblent à des sacs de ciment posés là pour tester la solidité des tables. Et pour cause, l’affaire Lafarge déborde déjà d’un volume de pièces rarement vu dans un dossier terroriste.

Pourtant, ce que la la 16ᵉ chambre, examinera n’est que la première strate d’un édifice judiciaire autrement plus massif.

Car derrière les débats du moment continue de flotter une autre procédure, plus lourde, plus “inédite”, presque plus explosive encore. Celle ouverte pour « complicité de crimes contre l’humanité », validée définitivement par la Cour de cassation le 16 janvier 2024.

Une première mondiale visant une multinationale. Et si elle va jusqu’au bout, alors Lafarge pourra se retrouver devant une cour d’assises, pour répondre non plus seulement du financement du terrorisme, mais de l’impact humain de ce financement dans une zone où l’État islamique commettait des massacres de masse.

Ce double calendrier crée un vertige inédit dans l’histoire judiciaire française. Dans la même affaire, les mêmes dirigeants ex-PDG, directeurs d’usine, responsables sûreté… pourraient défiler deux fois au même micro, dans deux juridictions différentes, pour les mêmes faits, regardés sous deux angles distincts. Correctionnel d’un côté, criminel de l’autre. Logistique comptable ici, conséquences humaines là. Un casse-tête pour les juges. Un cauchemar pour la défense. Une onde de choc politique et morale qui reste silencieuse dans le pays.

Dans la version correctionnelle, celle qui se déroule actuellement à Paris, la mécanique est déjà redoutable : 3,1 millions d’euros versés directement aux groupes djihadistes entre 2012 et 2014, 1,9 million via des fournisseurs affiliés, plus de 9 millions de dollars payés à l’intermédiaire Firas Tlass, et jusqu’à 15 millions de dollars de flux suspects identifiés dans les audits internes. Le Parquet national antiterroriste, dans son réquisitoire du 2 février 2024, en retient 5 millions de versements d’origine terroriste avérée.

À Washington, on a tranché plus vite. En 2022, les États-Unis ont infligé au groupe une amende de 778 millions de dollars en résumant l’affaire d’une phrase simple: « La guerre requiert de l’argent. Lafarge a payé les terroristes pour protéger ses profits. »

En France, le tempo est plus minuté. Les audiences avancent lentement, article après article, pièce après pièce, comme si la justice voulait s’assurer que le ciment des faits ait bien le temps de prendre. Huit anciens cadres comparaissent. La société est poursuivie comme personne morale. Et dans les premiers rangs des parties civiles, quelque chose change la lumière de la salle, les salariés syriens.

Eux n’apparaissaient dans aucune présentation aux investisseurs. Ils n’étaient mentionnés nulle part dans les notes au comité d’audit. Mais ce sont eux qui, entre 2012 et 2014, parcouraient chaque jour les routes sous contrôle d’Al-Nosra, d’Ahrar al-Sham puis de l’État islamique. Eux qui présentaient leur badge Lafarge aux factions pour prouver qu’ils n’étaient pas des espions. Eux qui rebroussaient chemin quand l’EI fermait les routes. Eux qui revenaient le lendemain, parce que l’instruction de Paris restait invariable: maintenir la production, garantir la présence des équipes locales, assurer la continuité de l’activité.

Les juges d’instruction, dans leur ordonnance d’octobre 2024, notent que ces remontées d’alertes étaient régulières, détaillées, continues. Elles arrivaient jusqu’à Paris, puis jusqu’au comité d’audit où siégeaient les représentants des principaux actionnaires. Tous savaient que la zone était « progressivement encerclée ». Tous savaient que les salariés syriens étaient exposés à des risques extrêmes. Tous validaient des budgets intégrant des « coûts EI » ou « coûts AN » comme on valide des frais de transport ou des hausses de carburant.

Et pourtant, en février 2024, la Cour de cassation a fait disparaître le délit de « mise en danger délibérée » visant précisément ces travailleurs. L’argument est d’une sécheresse implacable: le droit français ne protège pas expressément les salariés étrangers d’une filiale opérant en zone de guerre. En clair, ceux qui risquaient le plus ne peuvent pas être juridiquement reconnus comme victimes à ce titre.

Mais ces salariés piégés témoignent. Et leurs vécus au sein de l’entreprise Lafarge, lus sous l’angle du second dossier, prennent une dimension nouvelle. Car ce sont eux qui éclairent, de l’intérieur, cette mécanique d’entreprise où la vie humaine devient une variable d’ajustement, discret, mais comptabilisé des « risques opérationnels ». Ils décrivent les barrages, les menaces, les fouilles, les jours où l’EI les renvoyait chez eux, les semaines où l’usine continuait malgré tout. Ils racontent comment leur existence même a été intégrée dans un tableur Excel, entre une ligne « pouzzolane » et une ligne « carburants lourds ».

C’est là que naît le vertige judiciaire. Le dossier correctionnel examine des flux d’argent. Le dossier criminel examine ce que ces flux ont rendu possible. Et l’un ne peut s’écrire sans l’autre.

La défense le sait, d’où un ballet incessant de recours, de questions prioritaires de constitutionnalité, de demandes de nullité et de tentatives de renvoyer la responsabilité vers la filiale locale ou vers l’intermédiaire syrien. Une stratégie de fragmentation destinée à ralentir, à éroder, à repousser l’instant où les deux blocs, économique et humain, seront placés côte à côte.

Mais l’histoire avance, pièce par pièce, témoignage par témoignage. Et ce qui se joue aujourd’hui n’est pas seulement un procès technique sur des tableaux comptables. C’est le premier chapitre d’une affaire qui pourrait, lorsque la cour d’assises sera saisie, changer la manière dont le droit international appréhende les multinationales opérant dans des zones de crimes massifs.

Si ce deuxième volet va au bout, alors ce n’est plus seulement l’affaire Lafarge qui sera jugée. C’est la question de savoir si une entreprise peut, au nom d’un investissement de 700 millions de dollars, maintenir coûte que coûte une activité au cœur d’un territoire contrôlé par une organisation qui commet des exécutions collectives, des tortures, de l’esclavage sexuel et la destruction d’une ville entière comme Raqqa.

Le vertige judiciaire, c’est cela: une affaire où le droit des sociétés rencontre le droit international pénal, où les chiffres rencontrent les vies, où les budgets entrent en collision avec le massacre, où les 350 salariés syriens, longtemps invisibles dans les bilans, deviennent les témoins centraux d’un dossier que plus personne ne peut réduire à un « incident industriel ».

La poussière retombe rarement sur les grandes affaires industrielles. Sur Lafarge, elle a été soigneusement soufflée.

Voilà pourtant une enquête tentaculaire, un procès hors norme, un dossier où se croisent une multinationale française, l’État islamique, des salariés syriens envoyés sur des routes tenues par des factions armées, des actionnaires transnationaux qui « ne savaient rien », des dirigeants qui savaient tout, et une justice française qui avance sur la pointe des pieds.

Et malgré tout cela, pas un bandeau sur les chaînes d’info. Pas un débat de soirée électorale. Pas un édito des grands quotidiens qui aiment tant, d’habitude, l’indignation calibrée. L’affaire Lafarge s’est déroulée dans un silence presque géologique.

Il faut dire que le dossier dérange tout le monde.

L’industrie française, qui préfère oublier qu’un champion national a versé des millions à une organisation qui a ensuite assassiné des civils français. Les gouvernements successifs, occupés à soutenir la compétitivité tricolore. La presse économique, trop occupée à commenter le CAC 40 pour regarder ce qu’il laisse derrière lui. Et les chaînes d’info, qui préfèrent tourner en boucle sur la « menace » plutôt que sur l’entreprise française qui l’a alimentée.

À l’approche des dix ans des attentats du 13 novembre 2015, ce procès aurait dû soulever un débat national, une catharsis collective, une série de questions au Parlement, au Conseil des ministres, dans les rédactions. Ce fut… un dossier parmi d’autres, coincé entre deux reportages sur le temps qu’il fera demain et un débat sur la hausse du prix du café.

Reste la question taboue, celle que les députés n’ont jamais posée, que les commissions n’ont jamais voulu ouvrir, que les gouvernements n’ont jamais effleurée, comment expliquer qu’une entreprise financée depuis des décennies par fonds publics, soutenue par la Banque Européenne d’Investissement (BEI), l’Agence Française de Développement (AFD) et protégée par les ambassadeurs quand il le fallait, n’ait jamais fait l’objet d’une seule commission d’enquête parlementaire ?

Réponse simple, politiquement incorrecte, mais documentée par huit ans de silence, Lafarge est trop gros pour déranger, trop transversal pour être exposé, trop lié à trop de monde pour être réellement interrogé.

On ne crée pas une commission d’enquête sur un système dont tout le monde profite. On ne convoque pas des dirigeants que l’on croise aux réceptions de l’Élysée. On ne déterre pas un dossier qui pourrait éclabousser l’État, les actionnaires, les banques publiques, les diplomaties, les cabinets ministériels et les vieux réseaux industriels. On laisse filer, en espérant que la poussière retombera avant que quelqu’un éternue.

Lafarge aura donc traversé une guerre, payé une organisation terroriste, mis en danger ses salariés syriens, affolé ses actionnaires et fini dans un procès historique… Sans jamais vraiment troubler l’ordre médiatique. Une tornade pour l’entreprise. Un séisme pour la justice. Un drame pour les salariés.

Mais pour la France, rien qu’un courant d’air.

La poussière retombera.

Toute la question demeure de savoir sur qui.