En février 2024, l’entrée au Panthéon de Missak et Mélinée Manouchian, d’Olga Bancic, de Boczov, Rayman et des 23 résistants des FTP-MOI (Francs-tireurs et Partisans Main-d’Œuvre Immigrée) scellait symboliquement une reconnaissance de la contribution des communistes et des immigrés à la libération nationale.

Ce geste, perçu comme une réparation tardive, venait rappeler que l’histoire de la République ne s’était pas écrite sans eux, ni sans les ouvriers, ni sans les étrangers, ni sans les militants communistes, souvent en première ligne dans la Résistance. L’événement avait la force d’un rappel, la mémoire nationale ne peut être amputée de ceux qui l’ont défendue les armes à la main.

Agrandissement : Illustration 1

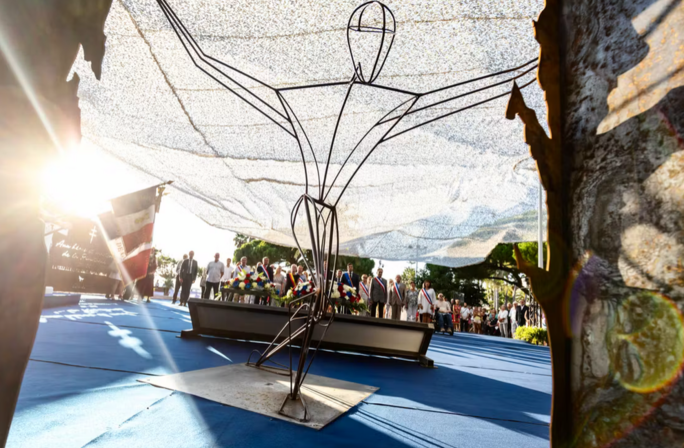

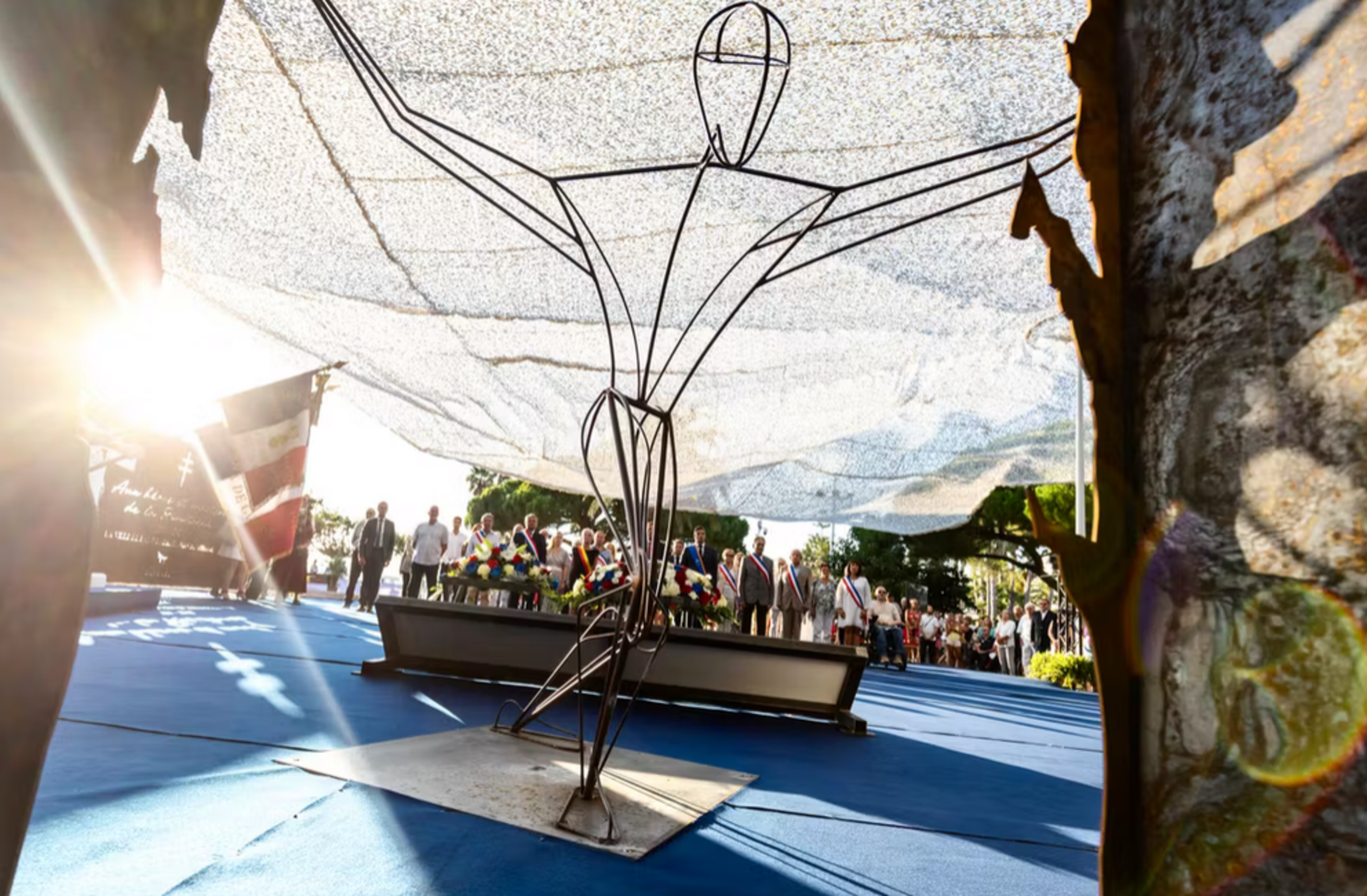

Un an plus tard à peine, le décor s’inverse brutalement. À Saint-Raphaël, un maire Les Républicains inaugure une stèle aux “victimes du communisme”, aussitôt imité par Steeve Briois du Rassemblement National à Hénin-Beaumont.

Le symbole est fort, ce qui, hier, relevait d’une mémoire républicaine partagée, l’héroïsme des résistants communistes, se trouve aujourd’hui concurrencé par un récit qui met en accusation le communisme lui-même, au nom d’une symétrie forcée avec le nazisme.

La mémoire dite “nationale” a toujours été un terrain de lutte. (1) Dès l’après-guerre, gaullistes et communistes se sont affrontés pour imposer leur lecture de la Résistance. Dans les années 1980, les commémorations de Vichy ou la mise en lumière de la Shoah ont reconfiguré ce paysage mémoriel.

Ce qui change aujourd’hui, c’est l’entrée en scène d’un acteur doté d’un poids institutionnel inédit, le Rassemblement national.

Longtemps cantonné aux marges, il dispose désormais de mairies, de budgets, de réseaux d’influence capables d’imposer dans l’espace public des monuments et des cérémonies, autrement dit d’inscrire son récit dans la pierre.

L’érection de ces stèles n’est pas une simple provocation idéologique, c’est l’affirmation d’un pouvoir nouveau. En multipliant les gestes symboliques, l’extrême droite investit un domaine jadis réservé à l’État ou aux “grandes forces républicaines”, la fabrication de la mémoire officielle.

Agrandissement : Illustration 2

Or, cette mémoire n’est jamais neutre. Elle sélectionne, hiérarchise, met en valeur certains héritages tout en en effaçant d’autres. Ici, elle vise à blanchir un passé collaborationniste et colonial, et à noircir l’héritage communiste en l’associant exclusivement aux crimes de Staline ou de Mao.

Deux gestes, donc, se répondent, la panthéonisation des FTP-MOI et les stèles aux “victimes du communisme”. Ils ne racontent pas seulement deux histoires différentes, ils signalent une lutte pour le monopole de la mémoire collective.

Le premier rappelle que les communistes ont été des acteurs essentiels de la libération nationale, le second cherche à délégitimer cette mémoire en l’enfermant dans une culpabilité universelle. La République se trouve ainsi confrontée à un dilemme, assumer la complexité de son histoire, ou laisser l’extrême droite en figer une version révisionniste.

Blanchir son héritage, noircir l’autre

Depuis sa naissance en 1972, le Front National, devenu Rassemblement National, s’est bâti sur un terreau qui n’a jamais cessé de l’encombrer. Ses fondateurs venaient des tréfonds de l’extrême droite française, anciens de l’OAS, rescapés de la collaboration vichyste, nostalgiques du pétainisme, héritiers des ligues factieuses d’avant-guerre…

Jean-Marie Le Pen lui-même ne cacha jamais son admiration pour ceux qu’il appelait “les oubliés de l’histoire”. Comprenez les collabos, les partisans d’Algérie française, les bataillons SS français, volontaires partis “combattre le bolchevisme” aux côtés de l’Allemagne nazie. (2)

Ce socle idéologique ne s’est jamais dissipé, il s’est transmis, de génération en génération, dans les structures du parti, dans ses réseaux militants, dans ses références culturelles et symboliques.

Que l’on ne s’y trompe pas, derrière les gommages cosmétiques opérés par Marine Le Pen au nom de la “dédiabolisation”, derrière le changement de logo et la mise en avant d’une image plus policée, l’héritage demeure. Le RN continue d’être traversé, gangrené, par des groupes néo-nazis qui trouvent dans ses rangs un refuge et une caisse de résonance.

Des photos de militants en chemises brunes, des élus locaux surpris à célébrer Hitler ou Pétain, des candidats compromis dans des réseaux identitaires ou négationnistes rappellent que le vernis “républicain” craquelle régulièrement.

Agrandissement : Illustration 3

Dans ce contexte, la manœuvre mémorielle prend tout son sens. Incapable d’assumer cette filiation, le RN cherche à détourner l’attention. Quoi de plus commode que de déplacer le curseur vers l’autre ennemi historique, le communisme ?

Parler des “victimes du communisme”, ériger des stèles à leur mémoire, c’est opérer une substitution, remplacer la mémoire des crimes fascistes et nazis, ceux dont l’extrême droite française porte une part d’héritage, par une mémoire concurrente, censée universaliser son discours et la laver de ses propres tâches.

La mécanique est celle du transfert, ce qui pèse sur soi est projeté sur l’autre. Les crimes nazis, que le RN n’a jamais su condamner sans ambiguïté, deviennent un miroir dans lequel il ne veut plus se voir.

En exhibant les crimes staliniens, il détourne le regard, et tente de convaincre que l’histoire est affaire de symétrie, nazisme et communisme, deux totalitarismes jumeaux. Mais ce syllogisme a une fonction bien précise, relativiser l’un par l’autre, mettre sur le même plan Auschwitz et le Goulag, pour effacer les responsabilités propres de la collaboration française et de ses héritiers politiques que le RN incarne.

C’est un processus ancien. Déjà, dans les années 1950, d’anciens collaborateurs recyclés dans les extrêmes-droites, à la dérive, justifiaient leur passé par l’argument du “combat contre le bolchevisme”.

Aujourd’hui, le RN rejoue cette partition avec des instruments nouveaux, non plus des discours marginaux mais des monuments, des cérémonies officielles, des stèles financées par des municipalités. L’institutionnalisation du RN lui offre désormais un levier que ses prédécesseurs n’avaient pas, la capacité de figer dans la pierre son récit historique.

Cette entreprise de blanchiment mémoriel est habillée des atours de la morale. En honorant les victimes d’ailleurs, celles de Moscou, de Pékin ou de Phnom Penh, l’extrême droite se pare du costume de justicier universel.

Elle prétend défendre les morts au nom d’une mémoire impartiale, alors qu’elle n’a jamais reconnu les siens, les victimes de la Milice, de la Gestapo française, des guerres coloniales menées au nom d’une certaine idée de la France… Dans cette opération de substitution, le collaborateur devient protecteur, le négateur d’hier se mue en gardien des valeurs.

Mais l’histoire n’est pas soluble dans le marbre. À chaque stèle dressée, c’est un voile qui se tend sur une mémoire que l’extrême droite voudrait effacer. Celle de son lien organique au nazisme, hier comme aujourd’hui. Loin d’être un hommage neutre, ces monuments constituent une arme dans une bataille idéologique plus large, reconfigurer les mémoires pour s’y inscrire enfin comme héritier légitime, et non plus comme intrus.

La complicité de la droite traditionnelle et le climat macronien

L’offensive mémorielle du RN ne prospère pas par hasard, elle bénéficie de relais précieux dans la droite dite républicaine, et d’un climat présidentiel qui fragilise les repères symboliques.

La première stèle aux “victimes du communisme” n’a pas été inaugurée par un élu RN, mais par Frédéric Masquelier, maire Les Républicains de Saint-Raphaël. Ce geste, en apparence isolé, dit beaucoup de l’état de la droite française, incapable d’assumer une identité propre, elle adopte les grammaires symboliques de l’extrême droite, et les érige en normes de “devoir de mémoire”.

En gravant dans la pierre une lecture importée de l’histoire, qui a son sens en Pologne ou à Washington, mais qui ne correspond pas à l’expérience française, elle légitime un récit qui vise à délégitimer un pan entier de notre mémoire nationale, celui du communisme résistant, syndical et social.(3)

Cette dérive interroge d’autant plus que Les Républicains se réclament encore, au moins en façade, du gaullisme. Or, que reste-t-il du gaullisme quand ceux qui en héritent s’alignent sur une lecture de l’histoire qui nie le rôle du PCF, parti de la “première Résistance” selon de Gaulle lui-même ?

La contradiction saute aux yeux, se dire gaulliste tout en niant la place des communistes, c’est trahir l’alliance fondatrice de la Libération. C’est oublier que le Conseil national de la Résistance, présidé par le gaulliste Georges Bidault, intégrait pleinement les communistes et s’appuyait sur leur poids dans les villes, les maquis, les bataillons composant la résistance durant la libération. (4)

À moins d’oser dire que l’on veut un gaullisme amputé de ce qui en faisait la grandeur, le rassemblement de tous les d, des gaullistes aux communistes, contre l’occupant nazi et ses collaborateurs.

La question se pose alors, cette trahison morale du "gaullisme" n’est-elle pas le symptôme d’une répétition historique ? Hier comme aujourd’hui, une partie des élites françaises a toujours préféré l’ordre à la justice sociale, l’autorité au progrès, l’alliance avec les forces les plus dures plutôt que la reconnaissance des mouvements populaires.

On se souvient de la phrase glaçante de Marc Bloch dans L’Étrange Défaite “En 1940, les bourgeois ont préféré Hitler au Front populaire”. Cette remarque garde une résonance brûlante. Car que voit-on en 2025, sinon la répétition de cette inclination ?

Plutôt que d’assumer l’héritage du Front populaire, des FTP-MOI, des luttes ouvrières et immigrées, une partie de la droite choisit de se tourner vers l’extrême droite, d’épouser ses symboles et d’en partager les mots d’ordre.

À ce mouvement de fond s’ajoute le brouillage présidentiel. Emmanuel Macron, loin de clarifier le récit républicain, l’a affaibli par une série de gestes équivoques.

En 2018, il saluait Pétain comme “grand soldat” de 14-18, comme si l’histoire pouvait se découper en tranches séparées, un “héros” de Verdun (ce qui reste encore a “prouver”) d’un côté, le chef de l’État collaborationniste de l’autre. La même année, il inscrivait Charles Maurras, théoricien de l’antisémitisme d’État et inspirateur du pétainisme, dans le calendrier des commémorations nationales, avant de reculer face au scandale.

Dans les deux cas, le signal envoyé est le même, la mémoire nationale devient modulable, disponible pour des usages contradictoires, susceptible d’accueillir dans son panthéon symbolique les adversaires mêmes de la République.

Agrandissement : Illustration 4

Une mémoire relativisée devient une mémoire disponible. Dès lors que les repères cessent d’être clairs, tout devient négociable. La célébration partielle de Pétain au nom de Verdun ouvre un espace symbolique où la hiérarchie des responsabilités se brouille. L’inscription de Maurras dans un calendrier officiel, même fugace, installe l’idée que la mémoire nationale peut accueillir des figures qui furent des adversaires déclarés de la République.

Dans ce cadre, l’érection de stèles aux “victimes du communisme” n’apparaît pas comme une anomalie, mais comme une étape cohérente d’un même processus.

Ces ambiguïtés ne relèvent pas de maladresses individuelles. Elles traduisent l’existence d’un socle idéologique commun, partagé par une partie de la droite gouvernementale et de l’extrême droite. Ce socle repose sur une même méfiance à l’égard des traditions issues du mouvement ouvrier, des luttes sociales et des héritages antifascistes. Il privilégie l’ordre, la continuité de l’État et la stabilité sociale sur la conflictualité démocratique et l’émancipation populaire.

Dans ce cadre, la mémoire devient un instrument de tri. Ce qui renforce l’autorité et l’ordre social est valorisé.

Ce qui rappelle les luttes, les ruptures, les contestations collectives est relativisé, marginalisé ou disqualifié. La frontière entre droite dite républicaine et extrême droite ne s’efface pas formellement, mais elle se brouille sur le terrain des représentations historiques.

Alors, ce qui se joue dépasse largement des querelles locales autour de stèles ou de monuments. C’est l’architecture même de l’histoire commune qui se trouve fragilisée. Chaque relativisation du rôle des communistes, chaque substitution d’une mémoire abstraite à une mémoire vécue, participe d’une longue tradition politique qui consiste à minorer la part des luttes populaires dans la construction de la République pour leur préférer un récit d’ordre et de continuité.

Cette tradition n’est pas une dérive récente. Elle traverse l’histoire politique française chaque fois que les classes dirigeantes perçoivent les mouvements sociaux comme une menace plus grave que les forces autoritaires. Hier, ce réflexe a conduit à sacrifier le Front populaire. Aujourd’hui, il prépare le terrain à une normalisation de l’extrême droite, au prix d’un effacement progressif de l’héritage résistant.

L’histoire ne se répète pas mécaniquement. Mais elle révèle, à chaque époque, la persistance d’un même choix idéologique.

La mécanique d’une réécriture

Le cœur de cette entreprise repose sur une symétrie imposée, présentée comme une évidence morale et historique, nazisme et communisme seraient deux totalitarismes équivalents, deux crimes jumeaux, deux impasses identiques du XXᵉ siècle.

Le raisonnement est désormais bien rodé. Des régimes se sont réclamés du communisme. Ces régimes ont commis des crimes de masse. Donc le communisme serait, par nature, criminel.

Ce syllogisme n’est ni spontané ni neutre. Il s’est cristallisé à la fin des années 1990 avec la publication du Livre noir du communisme. L’ouvrage paraît dans un contexte précis, celui de l’après-guerre froide, de l’effondrement de l’URSS et du triomphe idéologique du capitalisme libéral, alors présenté comme horizon indépassable. (5)

Le communisme n’est plus un adversaire politique vivant, mais un cadavre idéologique que l’on peut disséquer sans contradiction, ni risque stratégique.

Dirigé par Stéphane Courtois, le Livre noir se donne pour ambition de dresser le bilan global des crimes commis par des régimes se réclamant du communisme. Mais ce qui aurait pu relever d’un travail historiographique situé se transforme en acte de clôture politique.

L’ouvrage ne se contente pas d’étudier des crimes, il en tire une conclusion ontologique, le communisme serait en soi porteur de violence, indépendamment des contextes, des ruptures internes, des oppositions et des usages nationaux.

Cette opération repose sur un glissement décisif. Des expériences historiques hétérogènes, l’URSS stalinienne, la Chine maoïste, le Cambodge de Pol Pot, sont fondues dans une même abstraction accusatrice. Le communisme cesse d’être une tradition politique plurielle pour devenir une essence criminelle. Ce n’est plus une histoire conflictuelle, mais un réquisitoire global.

Dès sa publication, cette lecture a pourtant été contestée par de nombreux historiens. Enzo Traverso, notamment dans Le totalitarisme. Le XXᵉ siècle en débat et L’histoire comme champ de bataille, a montré que la catégorie de “totalitarisme”, telle qu’elle est mobilisée ici, relève moins de l’analyse que de la neutralisation politique. (6)

Assimiler nazisme et communisme revient à effacer leurs matrices respectives. D’un côté, un projet fondé sur l’extermination raciale et la hiérarchisation biologique de l’humanité. De l’autre, des projets issus de révolutions sociales, qui ont produit des régimes autoritaires et criminels, mais dont la finalité proclamée n’a jamais été l’anéantissement d’un peuple.

Agrandissement : Illustration 5

Cette différence n’est pas un détail moral, elle est structurante. Comme l’a montré Johann Chapoutot, le nazisme constitue un système idéologique cohérent où la violence n’est pas une dérive mais un principe fondateur. Mettre ce projet sur le même plan que des expériences communistes profondément contradictoires, traversées de conflits internes et d’oppositions, revient à dissoudre la singularité du crime nazi dans une abstraction commode.

Même certains contributeurs du Livre noir ont vu leurs travaux instrumentalisés. Nicolas Werth n’a cessé de souligner la nécessité de distinguer les périodes, les contextes et les logiques propres au régime soviétique. Mais cette complexité disparaît dans l’usage politique de l’ouvrage, qui transforme des analyses nuancées en verdict global. Ce n’est plus l’histoire qui parle, c’est une sentence. (7)

Ce procédé opère une double falsification. Il essentialise d’abord, en faisant du communisme une idée criminelle indépendamment de ses usages réels. Il dissimule ensuite, en effaçant le communisme français, celui des FTP, des maquis, des grèves, des conquêtes sociales, des municipalités ouvrières, pour ne retenir que des figures lointaines, soigneusement détachées de l’histoire nationale.

Comme l’a rappelé Eric Hobsbawm dans L’Âge des extrêmes, le XXᵉ siècle ne peut être lu comme un tribunal moral simplifié. Il est traversé par des expériences révolutionnaires multiples, dont certaines ont engendré des régimes criminels, mais dont d’autres ont structuré durablement les conquêtes sociales, démocratiques et antifascistes de l’Europe d’après-guerre. (8)

La symétrie nazisme-communisme n’est donc pas une clé de compréhension, mais une arme idéologique. Elle permet de relativiser l’histoire du fascisme européen, de diluer les responsabilités propres de la collaboration française, et surtout de délégitimer toute alternative progressiste contemporaine. Si le communisme est un crime en soi, alors toute critique radicale du capitalisme devient suspecte. Toute lutte sociale porte en germe le Goulag. Toute conflictualité politique devient une menace.

Il ne s’agit pas de nier les crimes commis au nom du communisme. Il s’agit de refuser leur instrumentalisation. Le passage de l’analyse historique à la condamnation ontologique. Le moment où l’histoire cesse d’éclairer pour servir à verrouiller le présent. Car l’objectif réel de cette réécriture mémorielle n’est pas rétrospectif. Il est politique. En criminalisant symboliquement le communisme, on ne juge pas le passé.

On désarme l’avenir. On prépare un espace public où toute transformation sociale radicale pourra être disqualifiée au nom d’une mémoire prétendument universelle, mais en réalité taillée sur mesure pour les vainqueurs du moment.

Une histoire commune fragmentée

Ce qui vacille, au fond, ce n’est pas seulement la mémoire française de la Résistance, ni même l’équilibre fragile du récit issu de la Libération. C’est la possibilité même d’une histoire commune, dans un contexte où les mémoires sont de plus en plus instrumentalisées à des fins politiques immédiates.

Le “roman national” n’a jamais été un héritage figé transmis de génération en génération. Il a toujours été un champ de bataille, ici comme ailleurs, traversé par des rapports de force, des oublis organisés et des reconstructions successives.

Dans le cas de la Résistance, le récit qui s’est imposé après 1945 n’a pas été le simple reflet des engagements réels. Il a été une construction politique. Les premiers à entrer en clandestinité, dès 1940, furent souvent des militants anarchistes, socialistes, syndicalistes, communistes dissidents, des étrangers et des apatrides, porteurs d’une culture antifasciste forgée bien avant la guerre.

Leur engagement précède l’entrée de l’URSS dans le conflit et se déploie en marge des appareils étatiques, dans des réseaux fragiles, dispersés, exposés à une répression immédiate.

Le gaullisme, quant à lui, s’impose progressivement comme force structurante de la Résistance, puis comme matrice du récit national, surtout à partir de 1941 et, plus encore, à la Libération.

Cette centralité n’est pas un accident. Elle répond à une nécessité politique précise, restaurer la continuité de l’État, réinscrire la France dans le camp des vainqueurs et refermer la fracture ouverte par Vichy. Le récit gaulliste offre cette possibilité. Il unifie, hiérarchise, stabilise.

Ce compromis mémoriel n’efface pas totalement les autres résistances, mais il les ordonne. Il reconnaît leur existence tout en leur assignant une place compatible avec l’ordre politique d’après-guerre. Cette mise en ordre permet à la société française de se reconstruire, au prix de silences, de simplifications et d’angles morts assumés. (9)

Pendant plusieurs décennies, cet équilibre tient. La mémoire de la Résistance joue un rôle de ciment, imparfait mais opérant. Elle autorise une reconnaissance mutuelle entre forces politiques antagonistes, malgré des désaccords profonds. Elle permet de maintenir un récit commun sans rouvrir en permanence les fractures de la guerre et de l’Occupation.

Agrandissement : Illustration 6

Mais cet équilibre n’a jamais été définitif. Il repose sur un rapport de forces. Et ce rapport de forces évolue.

La reconnaissance tardive des FTP-MOI aurait pu constituer une étape supplémentaire dans l’élargissement de ce récit commun. Elle aurait pu réintégrer pleinement une mémoire longtemps marginalisée, en la reliant à l’histoire nationale plutôt qu’en la maintenant à distance.

Elle révèle au contraire la fragilité du compromis mémoriel hérité de l’après-guerre. À peine cette reconnaissance actée que surgissent des contre-monuments, des cérémonies concurrentes, des récits alternatifs conçus pour en neutraliser la portée.

Ce qui se joue ici dépasse largement le cadre français. L’offensive mémorielle observée aujourd’hui s’inscrit dans un mouvement transnational, où le communisme est progressivement érigé en ennemi mémoriel central.

Dans de nombreux pays, les droites néo-nazis, souvent relayées par des droites de gouvernement, investissent la mémoire comme un levier politique stratégique. Le communisme devient le repoussoir absolu, l’élément par lequel on peut disqualifier en bloc les traditions issues du mouvement ouvrier, des luttes antifascistes et des combats pour l’égalité sociale.

Cette construction n’est pas tournée vers le passé. Elle vise le présent. En essentialisant le communisme comme crime, indépendamment de ses contextes et de ses usages, on délégitime toute filiation progressiste contemporaine. Les luttes sociales, les syndicats, les mouvements antifascistes sont renvoyés à une généalogie supposée violente, et donc disqualifiés avant même d’être entendus.

À cette mémoire vivante, conflictuelle, enracinée dans des engagements concrets, se substituent des récits figés, moralisés, détachés des contextes historiques. L’histoire cesse d’être un espace de compréhension pour devenir un tribunal permanent. Elle ne sert plus à transmettre des expériences, mais à tracer des lignes rouges idéologiques.

Le “roman national” apparaît alors pour ce qu’il a toujours été, une construction provisoire, constamment retravaillée par les conflits du présent. Lorsqu’il se fragmente, ce n’est pas l’histoire qui disparaît, mais le compromis politique qui permettait de la rendre partageable.

Et chaque fois que cette histoire est instrumentalisée pour désigner un ennemi absolu, ce n’est pas le passé que l’on cherche à juger, mais le champ des possibles que l’on tente de refermer.

Dans cette bataille, la mémoire n’est pas seulement un enjeu symbolique. Elle devient un outil de gouvernement. Et l’histoire, arrachée à sa complexité, se trouve mobilisée non pour éclairer les sociétés, mais pour discipliner les conflits à venir.

Le marbre comme arme politique

Le Rassemblement national ne s’inscrit pas dans un débat mémoriel existant. Il en déplace les règles. En érigeant des stèles présentées comme universelles, il introduit dans l’espace public une lecture de l’histoire détachée des trajectoires françaises concrètes.

Les noms, les lieux et les formes d’engagement qui ont structuré les communismes en France s’effacent au profit d’un récit abstrait, organisé autour de figures lointaines et de crimes dissociés de tout ancrage national. Le communisme n’apparaît plus comme une histoire sociale et politique située, mais comme un bloc moral indistinct, réduit à une condamnation globale.

Ce déplacement opère une sélection. Il rend invisibles les pratiques historiques du communisme français, la résistance armée, l’organisation ouvrière, les luttes syndicales, les municipalités populaires, au profit d’un imaginaire exclusivement répressif. En coupant un héritage de ses usages concrets, on le rend disponible à toutes les assimilations. Ce qui se présente comme un hommage aux victimes fonctionne ainsi comme un procédé d’effacement des luttes et des engagements qui ont traversé l’histoire nationale.

Dans le même mouvement, cette abstraction agit comme un dissolvant idéologique. À mesure que le communisme est élevé au rang de crime absolu, les responsabilités spécifiques du fascisme, de la collaboration et de leurs héritiers politiques se trouvent relativisées.

La condamnation morale généralisée produit un effet d’équivalence. Les distinctions s’estompent, les filiations cessent d’être nommées, et l’histoire perd sa capacité à situer précisément les acteurs et les choix.

Le matériau choisi n’est pas neutre. Le marbre ne débat pas, il stabilise. En inscrivant une lecture particulière de l’histoire dans l’espace public, la stèle transforme un point de vue politique situé en évidence durable. Ce qui relève d’un choix idéologique est présenté comme un consensus mémoriel, soustrait à la discussion. La mémoire cesse d’être un espace de conflictualité pour devenir un dispositif de fixation.

Cette opération ne vise pas le passé pour lui-même. En disqualifiant symboliquement le communisme, elle s’attaque à des héritages qui continuent d’irriguer les conflits du présent.

Les luttes sociales, les traditions antifascistes, les formes d’organisation issues du mouvement ouvrier sont renvoyées à une généalogie disqualifiante, et donc politiquement illégitime. L’histoire fonctionne alors comme un instrument de tri, séparant ce qui peut être revendiqué de ce qui doit être tenu à distance.

Il ne s’agit pas d’opposer des mémoires concurrentes ni de substituer un récit figé à un autre. Il s’agit de rappeler une distinction fondamentale, l’histoire n’est pas un tribunal. Le travail historique ne consiste ni à absoudre ni à condamner globalement, mais à restituer des trajectoires, des rapports de force et des conflits inscrits dans des contextes précis. Une histoire réduite à un verdict moral cesse d’être un outil de compréhension pour devenir un instrument politique.

La bataille mémorielle en cours ne porte pas sur la hiérarchie des morts, mais sur l’usage contemporain du passé. Elle ne cherche pas à éclairer, mais à borner. À définir, en amont, ce qui peut être transmis, revendiqué ou contesté.

En ce sens, elle ne concerne pas seulement hier. Elle engage les conditions dans lesquelles les vivants pourront encore se réclamer d’héritages de lutte et penser des transformations qui dérangent l’ordre établi.

- Henry Rousso, Pour une histoire de la mémoire collective : l’après-Vichy, Bulletins de l’Institut d’Histoire du Temps Présent, n°18, 1991, p.163-176.

- Jacqueline Sainclivier, compte rendu de Philippe Burrin, La France à l’heure allemande, 1940-1944, Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine, vol. 43, no 1, 1996, p. 179-182, numéro thématique La vie politique en France, hommes et débats, 1930-1960.

- Tony Judt, Postwar. A History of Europe Since 1945, Penguin Press, 2005

- Olivier Wieviorka , Histoire de la Résistance 1940-1945 , Perrin, 2013.

- Stéphane Courtois (dir.), Le Livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression, Paris, Robert Laffont, 1997.

- Enzo Traverso (dir.), Le Totalitarisme, critique du concept de totalitarisme et de son usage comparatif. Le XXᵉ siècle en débat, Points, 2001.

- Nicolas Werth, Être communiste en URSS sous Staline, Gallimard, 2017

- Eric Hobsbawm, L’Âge des extrêmes. Histoire du court XXᵉ siècle, traduction de Pierre-Emmanuel Dauzat, préface de Serge Halimi, postface de Nicolas Chevassus-au-Louis, Paris, Agone, coll. Éléments, 2020.

- Robert O. Paxton, La France de Vichy, 1940-1944, traduit de l’anglais (États-Unis) par Claude Bertrand, Paris, Éditions du Seuil, 1973 pour l’édition originale française ; édition revue et augmentée, Paris, Éditions du Seuil, coll. “Points Histoire”, 1997.