Agrandissement : Illustration 1

A cette assertion somme toute pas si hérétique que ça (elle précise bien que c'est "super de regarder à l'intérieur de soi, mais qu'en général - pas tout le temps, partout et quoi qu'il arrive, mais EN GENERAL -, on est vraiment qu'à se regarder le nombril"), j'ai eu le malheur de rajouter ma réflexion sur le sujet (pour rappel, je travaille depuis 25 ans dans le travail social et l'accompagnement des personnes vulnérables) et ce que j'en observe sur le terrain avec mes mots bien sûr :

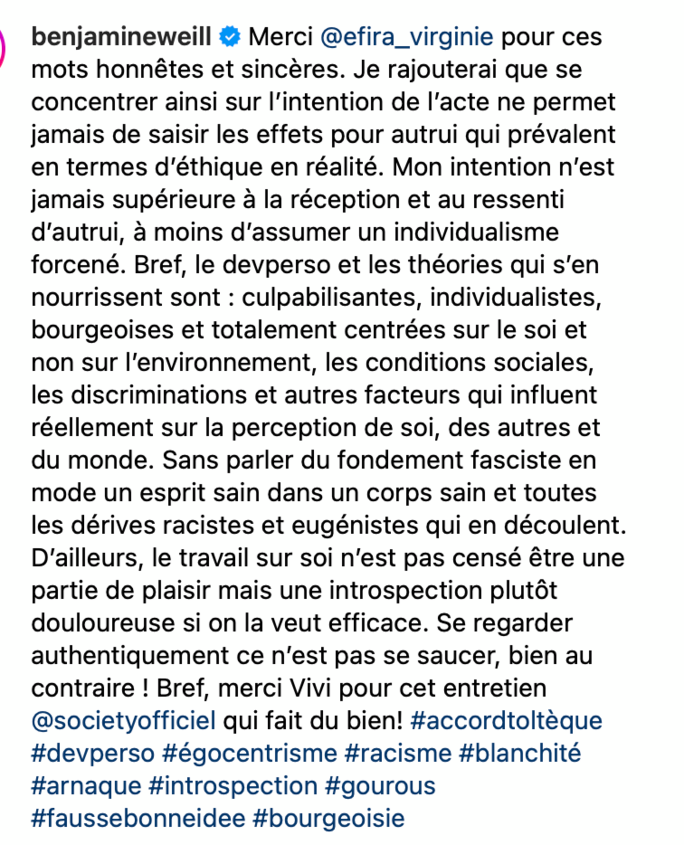

Agrandissement : Illustration 2

Quel mal m'avait bien pris ?

A la suite de ce post, surtout sur Facebook (j'avais oublié que mon compte instagram était connecté à mon compte Facebook, Meta oblige), j'observe que de nombreuses et de nombreux utilisateur.ice.s viennent commenter pour m'expliquer que :

1. Mon post manque de nuance

2. La gravité de mon propos au regard de l'intérêt de ces accords toltèques que je questionne.

3. Le développement personnel serait plus de gauche que de droite.

Bien sûr, nous sommes sur FB donc autant vous dire que le niveau de débat ne vole pas très haut, mais se prend très au sérieux. J'ai donc affaire à des experts alors même que la plupart des commentaires montre bien que l'auteur.e n'a pas pris le temps de lire le post en entier avant de venir apporter sa pierre à l'édifice d'un débat qui n'en était pas. Ces experts du développement personnel (donc d'elleux même si je m'en réfère à la théorie), des accords toltèques et de la nuance arrivent donc en masse pour m'expliquer combien je me trompe.

Classique me direz vous, mais cette fois, ça m'a mis la puce à l'oreille sur la nécessité de contrebalancer cette tendance à faire du repli sur soi et de la quête de la réussite personnelle l'alpha et l'omega de l'existence. Sous couvert bien sûr de qui l'ont fait avant moi de Eva Ilouz à Julia de Funès en passant par JC Ribot et Yves Cusset (et bien d'autres), je vais reprendre quelques éléments pour expliquer en quoi ces théories ont de quoi être légitimement critiquées d'un point de vue féministe, antiraciste et anticapitaliste.

Autrement dit, d'un point de vue intersectionnel, ces théories ne tiennent pas la route. A ce titre, impossible de les comparer aux autres formes de spiritualités et ce n'est en rien une thérapie, mais bien un mode d'emploi pour garantir le maintien d'une société capitaliste, blanche, bourgeoise, masculine et validiste.

Déjà définissons la gauche et la droite pour comprendre (qui n’est pas de la pensée binaire, mais un repère pour se positionner sur l’échiquier politique).

Etre de gauche : mettre l’accent sur l’autre avant soi quitte à aller contre les intérêts capitalistes (propriété, capitalisation, réussite individuelle, transmission de capital, exploitation d’autrui), qu’ils soient les nôtres ou non.

Etre de droite : adhérer au système capitaliste puisqu’il sert nos intérêts individuels quitte à aller contre les intérêts humains (empathie, attention et considération pour autrui, survie collective et non individuelle comme pour le climat par exemple qui ne s’arrête pas à nos frontières et aux stations de ski ou à des vagues de chaleur, solidarité concrète même si elles ne nous fait pas du bien).

Ensuite, revenons sur la question de la nuance. Force est pour moi de rappeler la différence fondamentale entre nuance et complexité vu le nombre de confusions observées en la matière quand on soutient un avis tranché et argumenté. Sous couvert de "civilité" et "d'intelligence", beaucoup se sentent autorisé à appeler à la "nuance". Sauf que la nuance est essentiellement promue dans les milieux bourgeois sous la forme de la litote : dire peu en pensant beaucoup. Autrement dit, la question de la "nuance" s'inscrit en fait dans une perception des choses où qui a du vocabulaire sera toujours mieux vu que celui qui en a moins, puisqu'il en faut du vocabulaire pour dire des choses atroces, radicales et extrémistes avec des mots doux et gentils en apparence. Ca, c'est ce qui s'appelle la nuance. Au lieu de dire "ta gueule", on dit "tu voudrais pas un peu fermer ta boîte à parole". On dit la même chose, mais les mots paraissent acceptables.

La complexité en revanche, c'est le fait de développer des raisonnements qui sortent de la logique binaire, mais qui ne sont pas pour autant du "en même temps" macroniste (ça c'est la nuance). La complexité, par exemple, c'est voir que derrière les accords Tolkènes et les théories du devperso ce sont essentiellement de la quête de soi, de la réussite personnelle qui se dévoilent et qu’elles s'adressent surtout aux privilégié.e.s qui ne vivent pas de micro agressions au quotidien, ne sont pas forcément conscient.e.s de leurs privilèges, ni des dynamiques de classes/races/genre qui impactent nécessairement leurs "énergies" et "lumière" de chacun.e.

Donc dire que le devperso c'est une logique de droite, c'est dire en substance que c'est une logique individuelle (centrée sur le soi et non sur l'autre), voire individualiste qui vise à développer son potentiel personnel dans un monde capitaliste donc à s'y adapter, à y être intégré, à y naviguer correctement. Cela ne veut pas dire que tout est de droite dedans et que rien n'est à prendre mais cela invite à ne pas y voir la panacée que ça se présente être. Bref, à avoir une analyse plus complexe de la situation que juste : c'est bien ou c'est mal. La complexité est la sortie de la pensée binaire, mais la nuance est une douille bourgeoise.

Autant vous dire que la nuance ne passera donc pas par moi, mais je vous propose de voir comment la complexité nous permet de voir ce que cache les accords toltèques d'un point de vue idéologique (le sous texte quoi, celui qui suppose un niveau de lecture qui dépasse le premier degré) pour répondre à la question : En quoi est-ce un truc de bourgeois privilégié qui nie les réalités sociologiques ?

Les quatre accords toltèques : des règles de vie pour se libérer. C'est le titre de l'ouvrage de Miguel Ruiz paru aux éditions Jouvence vendu sur toutes les plateformes avec le bandeau signifiant : "Le livre de sagesse le plus lu dans le monde". Autrement dit, le fait qu'il soit "le plus lu du monde" suffit comme argument de valeur. Cette idée selon laquelle, le quantitatif fait le qualitatif est une des douilles du capitalisme (inversion des valeurs puisque normalement, le qualitatif vaut plus que le quantitatif) et s'adresse clairement au cerveau reptilien (celui qui ne voit pas plus loin que le bout de son porte monnaie). En somme, dès le marketing du bouquin, on est clairement dans la binarité pure et simple : soit tu es du côté de la norme, soit tu vas rater ta vie. Une sorte de Rolex spirituelle en somme.

Si on ajoute à cela, que le concept de se libérer est assez centré sur soi puisque l'autre n'y est absolument pas impliqué, on voit que l'idée de fond n'est pas vraiment altruiste, mais assez égocentrée. C'est le soi qu'on libère - pour le bien des autres apparemment, mais c'est surtout de soi dont il est question qu'on le veuille ou non. Pas vraiment de gauche en soi, puisqu'être de gauche, c’est vouloir libérer les autres avant soi même, je sais ça paraît fou, mais c’est le principe. Cette injonction (car s'il faut des règles, c'est que c'est obligatoire, sinon pas besoin de règles, juste des conseils auraient pu suffire) renvoie forcément des éléments de culpabilité parce que celui ou celle qui ne s'y plie pas, le ferait par "paresse" ou "mauvaise volonté", ce qui est clairement validiste. En effet, il n'y a que les valides qui pensent qu'il suffit de vouloir pour pouvoir (en mode TiboinShape). Cela nie clairement toutes les études sur la dépression notamment.

Comme le dit Nicolas Marquis dans Les impasses du développement personnel - L’obsession de la quête de soi (Revue Crieur - 2017)

"Les consommateurs les plus motivés du DP sont les adeptes d’une religion de l’individu volontaire dont ils font volontiers la réclame. À qui ne veut pas en entendre parler, ils opposent la tranquille assurance de ceux qui savent être sur la bonne voie. Ils façonnent l’agréable idée que ceux qui les rejettent ne sont pas « prêts », trop engoncés dans leurs routines pour reconnaître la qualité de vie ou l’efficacité supérieure offerte par le DP."

Autrement dit, le développement personnel renforce une vision magnifiée de soi et le sentiment de supériorité notamment. Cela fait croire à l'illusion de la connaissance de soi, de l'accès à soi sans entrave, que la notion même d'inconscient empêche et qui fait croire que les intentions et les perceptions de soi valent plus que celles des autres. Ce qui est problématique du point de vue du vivre ensemble. Par exemple, c'est mettre l'accent sur la "liberté d'expression" (le soi comme émetteur unique) et non sur la lutte contre les discriminations et incitations à la haine (le récepteur comme indicateur de la valeur accordée).

C'est donc bien un individualisme puisque comme le dit Nicolas Marquis toujours :

"Sociologiquement, l’individualisme qualifie un contexte moral qui, d’une part, donne à chaque individu une valeur égale et plus importante que celle accordée au groupe et, d’autre part, investit comme jamais auparavant l’intériorité de chaque individu. Les individualistes se vivent comme des êtres libres et égaux, disposant d’eux-mêmes et de leurs projets de vie. Ils se pensent aussi habités par une intériorité qui dit le vrai sur eux et cherchent à s’y conformer. C’est pourquoi ils valorisent le choix, la volonté, le projet personnel et la résistance à toute norme imposée de l’extérieur, car ils craignent comme la peste de vivre une vie de faux-self, où l’on n’est pas soi, mais celui que les autres veulent que l’on soit."

De plus, il s'adresse essentiellement aux valides, bourgeois et privilégiés comme le rappelle notamment le documentaire "le business du bonheur"de JC Ribot et Claire Alet sans prendre en compte les aléas de la vie, les vulnérabilités propres à chacun.e qui ne peuvent se résumer à de grandes lois générales à moins de nier les disparités sociologiques, les micro agressions, etc.

Autrement dit, le développement personnel s'entend mieux avec le libéralisme qu'avec les luttes d'émancipation quelles qu'elles soient. Finalement pas très "à gauche", ce développement personnel... A moins d'admettre que l'émancipation collective et non exclusive ne soient plus l'objectif de la gauche... A ce props, Roger Herla et son équipe évoquait en 2019 sur le site du collectif contre les violences familiales et l'exclusion :

"Dans la vision du monde qui se dévoile ici, une société plus juste doit donc découler du développement personnel des individus. Mais le fait que le sentiment de bien-être de ceux-ci, à l’inverse, pourrait dépendre du degré de justice sociale n’est même pas envisagé. Et le travail de critique collective des conditions d’existence (donc notamment des injustices liées au genre, aux revenus, aux origines...) est lui aussi oublié ou négligé."

Pour bien comprendre ces points, je vous propose une petite analyse des 4 accords Toltèques comme exemple d'adaptation individualiste au capitalisme dans sa version libérale et autocentrée.

1. Utiliser la parole à bon escient : autrement dit ne pas parler pour ne rien dire, sauf que ça, c'est un truc mascu qui vient interdire le bavardage qui a une fonction dans la vie féminine puisqu'il permet de dire et de divaguer pour arriver sur des pensées profondes sans trop le vouloir. Bref, échanger avec autrui c'est aussi badiner pas uniquement parler pour donner des éléments concrets et importants. Bref, cette première idée est déjà problématique. Elle empêche toute spontanéité dans les échanges et appelle au calcul (et donc à la manipulation).

2. Ne rien prendre pour soi : autrement dit toujours considérer que l'autre a des excuses pour nous faire du mal, ce qui est le principe même du refus des micro agressions que les femmes et les minorités subissent. Dans le même esprit, c'est empêcher toute analyse systémique des situations et se considérer comme exempt de réactions. Bien au contraire, la colère par exemple est une émotion nécessaire et légitime qui indique un sentiment d'injustice et qu'il est nécessaire de ressentir, donc en prenant des choses pour soi justement.

3. Ne pas faire de suppositions : c'est totalement impossible. L'esprit humain est constitué à faire des suppositions pour pouvoir "imaginer" et "créer". Etrange qu'une théorie qui se veut créative et créatrice induise de ne pas faire de supposition (qui est à la base de tout raisonnement complexe). Sans hypothèse/supposition, pas de raisonnement, pas de découverte, pas de recherche. C'est donc le règne du creux.

4. Faire toujours de son mieux : donc être performatif. C'est l'injonction la plus culpabilisante et la plus vide. Faire de son mieux ? par rapport à qui ? à quoi ? Pourquoi être toujours le meilleur ? Pourquoi vouloir être "la meilleure version de soi même"? Encore par rapport à qui ? à quoi ? pourquoi ? Cela ne tient qu'à une vision du monde individualiste et totalement déconnectée des autres, des coups de mou nécessaires dans la vie, de la vulnérabilité essentielle à chacun.e, de nos limites aussi.

C'est joli sur le papier, mais la quête de soi c'est l'individualisme transformé en théorie. Bref, c'est considérer que nous sommes au centre de tout et c'est très problématique dans un monde où l'autre est perçu comme une menace et un danger et où l'enjeu est de renouer avec le collectif et pas seulement avec soi. La véritable introspection est par définition douloureuse et ne peut jamais être une promenade de santé, sans quoi, elle est superficielle. Se remettre en cause authentiquement, c'est prendre en compte l'autre avant soi, que sa perception de moi influe sur la mienne car nous ne sommes pas des individus indépendants les uns des autres. Nous sommes connecté.e.s finalement, mais par l'humanité que nous partageons et non par notre action individuelle.