En histoire, il faut se méfier… comme de la peste des analogies, des concordances, qui seraient le fruit de notre ignorance des tenants et des aboutissants, d’une imagination désorientée qui chercherait des points d’ancrage faciles, à partir de réminiscences floues du programme scolaire. Chaque événement est singulier dans son déploiement et l’histoire, nous dit-on, ne repasse pas les plats ou, variante moins péremptoire, si elle le fait, c’est par un autre circuit. Cette petite musique, que l’on a entendue encore récemment fredonnée par l’historien Patrick Boucheron, et qui constitue un des éléments de langage de la défense gouvernementale dans le procès en impréparation que l’on fait à la mandature Macron s’agissant de la pandémie de coronavirus – ce que nous vivons serait « inédit », « extraordinaire » –, se heurte pourtant à la mémoire des corps, un fonds d’angoisse hérité qui alarme notre instinct, et à celle des archives de la presse locale, pour peu qu’on se donne la peine d’y mettre le nez.

L’ombre de la peste noire : ce que le Moyen Âge a à nous dire

L’évocation de la pandémie de peste noire du milieu du XIVe siècle, comme élément de comparaison, n’est pas une sottise, car si l’on met à part la question de la mortalité galopante, contre laquelle la médecine médiévale, faute d’instruments d’analyse adéquats, ne pouvait pas grand-chose, l’étude des conditions et des canaux de sa diffusion, elle, nous renseigne à la fois sur la qualité de la réponse politique et l’emprise sur les imaginaires, autrement dit sur les corps, et permet de mesurer de loin en loin, à chaque résurgence, notre capacité d’apprendre de nos erreurs. Pour ce que nous en savons, la peste noire, importée d’Extrême-Orient par les Mongols, s’est diffusée à partir du comptoir génois de Caffa, en Crimée, qu’ils assiégeaient en 1346. Contrairement au tableau qu’on nous brosse à gros traits (la fiche Wikipédia consacrée au sujet n’y coupe pas), les soldats mongols n’ont pas « catapulté » les cadavres de leurs morts infectés dans la cité, car la catapulte, arme antique, ne fait pas partie de l’arsenal médiéval, qui utilisait des engins plus sophistiqués (trébuchets, mangonneaux), fonctionnant sur le double principe de la fronde et du contrepoids. Plus sûrement les fossoyeurs et les rats circulant entre les deux camps ont servi de vecteurs, et plus exactement les puces dont ils étaient démangés. Les contemporains ne se la posent pas alors, mais la question de la transmission de l’animal à l’homme et vice versa est bien là. La ville, après que les premiers cas s’y sont déclarés, n’est pas mise en quarantaine, tant le commerce avec l’Orient, en mer Noire, est vital et florissant.

Depuis Caffa, la flotte marchande génoise, à chaque escale et transvasement de marchandises, va diffuser le fléau à dos de rats. Tous les ports méditerranéens, chrétiens comme musulmans, sont concernés, le premier d’entre eux, Constantinople, la ville-monde, étant un cluster particulièrement redoutable, puisque toutes les cités marchandes italiennes y ont des représentations, rassemblées le long des échelles de la Corne d’Or (Gênes a son comptoir fortifié de Péra, juste en face de la Reine des villes), qui rivalisent pour s’attirer faveurs et monopoles du pouvoir impérial byzantin. Wuhan, en Chine, pour la pandémie de coronavirus, aura aussi joué ce rôle de cluster, non pas maritime mais aéroportuaire.

En 1348, c’est l’ensemble des ports et grandes villes commerçantes européens qui sont touchés, à quelques exceptions près, nous y reviendrons. L’organisation d’alors des échanges internationaux, sans contrôle sanitaire rigoureux à l’accostage, est donc largement responsable de la pandémie. Les populations urbaines sont saignées à blanc, emportées par tiers ou par moitié. Impossible de savoir le taux de contamination, mais tous les infectés ne mouraient pas. L’incision des bubons pratiquée par certains chirurgiens n’était pas une ineptie, puisque « dans 20 à 40 % des cas, le bubon suppure et le malade guérit après un temps de convalescence assez long ». Face à l’expansion de l’épidémie, sur laquelle toutes sortes de bruits courent (une constante jusqu’à nos jours), les autorités civiles, incrédules, plus ou moins prises au dépourvu, elles-mêmes décimées, parfois démissionnaires ou tentées de désigner les habituels boucs émissaires disponibles, ont recours non pas au confinement strict de la population, qui, généralisé à tous les territoires, eût probablement entraîné un effondrement économique et sociétal total, mais au pistage et à la quarantaine (la vraie) ou confinement ciblé des « feux » (ou foyers fiscaux), ce qui n’est pas idiot, quoique cela arrive trop tard pour empêcher l’hécatombe. Quelques villes comme Milan ou Bruges, mieux averties et plus promptes à s’organiser, ferment leurs portes et s’autoconfinent, mettant en somme le monde autour d’elles en quarantaine, et la Faucheuse les épargne. Sans doute avaient-elles les moyens de tarir provisoirement la source de leur prospérité plutôt que leur population.

On estime à 25 millions de morts en cinq ans le nombre des victimes de la peste noire en Europe. Un tel événement laisse des traces dans la mémoire collective et, sinon dans les archives, du moins dans les arts et la toponymie. Complétant les chroniques, les représentations dans la peinture de l’enfer ou du Jugement dernier, avec leurs monceaux de corps nus convulsivement entremêlés, ainsi que les danses macabres, témoignent sur le mode fantastique du spectacle quotidien, familier, de la moisson pandémique et de l’inquiétude persistante qu’elle laisse après son passage. Un tel envahissement du quotidien par la mort – cadavres abandonnés dans les rues, pénurie de cercueils, morgues débordées – a pu être observé récemment à Guayaquil, en Équateur, cluster en rapport avec l’Italie et l’Espagne où le coronavirus a semé la désolation, dans une résurgence dantesque qui devrait nous faire réfléchir.

Rouen, deuxième ville la plus peuplée du royaume de France après Paris au XIVe siècle, souffre durement à l’été 1348, sans qu’il soit possible de chiffrer la « grande mortalité » évoquée par des sources peu loquaces. Cette indigence des sources est un phénomène général, comme le signale à juste titre Patrick Boucheron, qui se complexifie une fois précisé que la « mortalité » englobe les ravages concomitants de la disette provoquée par le dépeuplement de l’hinterland nourricier. La Normanniæ nova chronica évoque 100 000 morts à Rouen, ce qui excède de loin la population de la ville, et sans doute faut-il diviser par sept ou huit pour avoir une approximation d’un coût humain qui avoisine un tiers – et c’est déjà énorme – des 40 000 habitants estimés au début du XIVe siècle[1]. À moins qu’il ne faille « remplir » ce chiffre avec les morts des faubourgs et villages alentour. La surmortalité pandémique se manifeste à Rouen par la création de nouveaux cimetières intramuros, quand les terrains existants saturent et que leur agrandissement est impossible. Ainsi de celui de Saint-Martin-sur-Renelle, près de la rue des Bons-Enfants, ouvert en octobre 1348[2]. Les maisons des défunts sont rasées pour leur faire de la place sous terre. La toponymie rouennaise conserve aussi le souvenir du corps municipal spécial, celui des marqueux ou marqueurs, créé pour marquer les foyers infectés. Une forme de tracking avant l’heure. Il existe toujours, dans l’ancien quartier drapant Saint-Nicaise, une rue et une impasse du Clos des Marqueurs signalant l’espace fermé qui leur était réservé, à la fois pour les protéger et protéger les riverains en cas de contamination des agents eux-mêmes. Mais Rouen est également connu pour l’extraordinaire ossuaire de l’aître Saint-Maclou, un des derniers de ce type en Europe. Cimetière paroissial d’un quartier populeux, l’aître ne suffit plus, vague après vague de peste, à absorber les morts et, au XVIe siècle, il est décidé d’y aménager un ossuaire à galerie dont les bas-reliefs macabres sculptés dans le bois renvoient à l’activité des fossoyeurs. Ces quelques exemples montrent l’impact d’une pandémie majeure sur l’urbanisme, au-delà des aspects comptables, toujours sujets à caution. Ainsi certaines peurs ancestrales parfaitement justifiées[3] sont-elles entretenues par l’environnement dans l’inconscient collectif, même si le temps qui passe et l’inculture politique les émoussent.

Agrandissement : Illustration 2

Le précédent de la grippe espagnole

Dans une interview récente, le maire sortant de Rouen, Yvon Robert (PS), dont l’atonie et le manque d’ambition dans la gestion de la pandémie actuelle sont pour le moins sidérants, déclare, sans égard pour la santé de ses concitoyens, des assesseurs et des conseillers municipaux, sans davantage d’égard pour la fatigue des personnels soignants, espérer l’organisation au plus vite du second tour des municipales, tout ajournement étant, selon lui, un déni de démocratie. Le même, dans la même interview, ne trouve rien à redire au déni de démocratie que constitue le maintien d’un premier tour en pleine alerte pandémique, et ne voit pas le non-sens démocratique du résultat, avec 62 % d’abstention, cette dernière étant jugée banale. Sa ville n’a pas eu le temps de se relever d’une gestion calamiteuse de l’accident industriel de l’usine Lubrizol, sa population se trouve de fait surexposée aux complications respiratoires en cas de regain épidémique après le déconfinement, mais il y a plus essentiel, d’après lui : préserver l’avantage illusoire et non significatif, compte tenu de l’épreuve mondiale que nous vivons, acquis dans les urnes au premier tour d’une élection destinée à faire croire que l’État, prêt à affronter la déferlante virale, maîtrisait le calendrier. Le même dépeint une « situation totalement inédite ». Il a en tête, explique-t-il, la peste et le choléra, dont les menaces peuvent sembler suffisamment lointaines et abstraites pour qu’on ait quelque excuse à ne pas avoir anticipé le Covid-19. Mais ce qui est important, comme nous l’enseigne la communication gouvernementale, ce ne sont pas tant les épidémies qu’il nomme que celle-là même qu’il ne nomme pas et qui est la plus évidente : comment peut-il ignorer à ce point l’histoire de sa ville pour écarter le précédent de la grippe dite espagnole[4], à un petit siècle de distance, alors que Rouen passe pour avoir été, en avril 1918, un des deux premiers foyers au monde, l’autre étant américain[5], de ce qui allait être une des plus formidables épreuves sanitaires de la modernité ?

Nous comprenons que cet entêtement à poursuivre sur la lancée du premier tour, qui l’expose à l’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, doit se mitiger aussitôt, vu le risque pénal, d’un aveu d’impuissance face à un événement imprévisible. Or, l’événement de la grippe espagnole a montré combien le politique avait un rôle à jouer, y compris et surtout à l’échelon communal, et qu’il était possible d’être au rendez-vous de l’Histoire sans se défausser de ses responsabilités, malgré l’ampleur de la tâche et l’insaisissabilité de cet « ennemi » nanométrique. Ce que nous vivons, sans être banal, n’est en rien inédit, en termes d’impacts socio-économiques et sanitaires, et de mobilisation préventive ; nous aurions même les moyens, forts de leurs succès et de leurs échecs, bien documentés, de faire beaucoup mieux que nos ancêtres du début du XXe siècle, et c’est précisément là que le procès en incompétence et/ou en malveillance se noue et se joue. Nous sommes partis désarmés « en guerre » contre le Covid-19, dans une réédition du casse-pipe, mais avec une chair à canon plus diverse, faite de personnels soignants, de pompiers, d’aides à domicile, d’accompagnants éducatifs, d’étudiantes en infirmerie, d’agents de nettoyage, de caissières, de magasiniers, de routiers, d’éboueurs, d’artisans boulangers, de soldats aussi, et de policiers ; nous sommes partis « en guerre » désarmés par la guerre économique qui est le ressort du « doux commerce » néolibéral en temps de paix, fort avec les faibles, faible avec les forts. La plupart des ingrédients du drame humain actuel se retrouvent dans l’émergence et l’installation de la pandémie de grippe en 1918-1919, à un point parfois confondant[6]. Un travail remarquable a été mené sur le sujet à partir de la presse nationale d’époque sur le blog du Citoyen inconnu. Nous nous proposons de le faire à partir du Journal de Rouen.

Plantons d’abord le décor. 1918 : l’Europe en guerre est exsangue, à tous les points de vue. Sur le plan militaire, les troupes franco-britanniques, sur le front nord, sont tellement épuisées que la censure renonce à empêcher les journaux de l’écrire. La mise en branle de la machine de guerre américaine et l’arrivée des premiers contingents sur le front commencent à peine à soulager la pression et à remonter le moral. Dans le camp d’en face, la situation n’est guère plus brillante, avec peu de renforts venant de l’Est, après la signature de l’armistice de Brest-Litovsk avec les Russes, car les Allemands et les Austro-Hongrois comptent bien profiter de la décomposition de l’Empire des tsars pour mettre la main sur les ressources minières ukrainienne. Les troupes sont aussi épuisées, leur moral est bas. C’est aussi l’époque des raids de bombardiers allemands, appelés gothas, sur Paris. Comme ils ne larguaient pas des bottins mondains, décision fut prise de vider les bassins des jardins parisiens, dont les miroitements pouvaient aider les aviateurs ennemis à se repérer (Journal de Rouen, 21 juin). On dirait presque une performance dadaïste.

Sur le plan économique, tout ou presque est capté par l’effort de guerre. La tension sur les stocks est permanente. Le rationnement, plus durement ressenti dans les Empires centraux, est de mise à l’arrière, avec parfois plusieurs jours sans viande décrétés. En France, le rationnement est la règle pour le charbon, la viande, le pain, avec contrôle des prix, mais les restrictions sont peu à peu assouplies, au fur et à mesure des arrivages américains, massifs, parfois tellement massifs que les infrastructures portuaires et ferroviaires ne peuvent les absorber et les distribuer correctement. Quand on pense aide américaine, on pense Plan Marshall au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et l’on oublie ce qu’elle fut en 1918. Les Américains, en plus des troupes, envoient de l’argent, de la nourriture, des engrais chimiques, des vêtements, du combustible, des usines clé en main, des tracteurs, des locomotives, des machines-outils, du personnel médical. La France, malgré son empire colonial, souffre de toutes sortes de pénuries et dépend de ses alliés. Il est assez emblématique que le rationnement en papier – débattu à la Chambre des députés – soit lié au fait qu’elle soit tributaire de l’étranger pour ses approvisionnements. Il est tout aussi emblématique que le prix des pommes de terre soit évoqué presque quotidiennement dans les journaux. La pénurie a des effets parfois comiques sur les comportements : un locataire, dans le Xe arrondissement de Paris, est ainsi pincé pour avoir fumé le varech rembourrant son matelas, faute de tabac (JdR, 11 juin 1918). En Bavière – et il n’y a plus matière à sourire –, la pénurie de vêtements contraint les autorités à encourager les villes et les campagnes à inhumer leurs morts dans des habits en papier (JdR, 29 juin). La pénurie n’affecte d’ailleurs pas que les belligérants, les pays neutres aussi en pâtissent, du fait d’une chaîne d’approvisionnement fragilisée par les aléas militaires et sociaux. Ainsi de la Suisse, qui dépend de l’Allemagne pour ses livraisons en charbon. Dans les secteurs industriels essentiels, les grèves, nombreuses, attisées par les « agents bolcheviks », et les épidémies, qui n’épargnent pas les ouvriers, provoquent des ruptures.

Sur le plan environnemental, le bilan n’est pas meilleur. Les organismes sont mis à rude épreuve. L’été 1918 connaît des chutes de température exceptionnelles sur tout le territoire. On relève – 2° C, par exemple, dans la vallée de Seine, entre Argenteuil et Mantes, le 24 juin (JdR, 25 juin). Dans le Nord-Est, les terres agricoles, labourées par les obus et les gaz toxiques, sont mortes pour plusieurs années et, dans certains secteurs, la faune aviaire est anéantie (« M. Bigourdan a signalé à l’Académie des sciences qu’en certains départements les moineaux et petits oiseaux ont disparu totalement », JdR, 25 septembre).

Le bilan sanitaire global en Europe est déplorable. La médecine de guerre mobilise l’essentiel des moyens humains et matériels disponibles, ne laissant que très peu de marge de manœuvre aux hôpitaux civils, qui manquent de lits, de soignants et de médicaments du fait des réquisitions. La population, affaiblie par le rationnement, les disettes, les déplacements forcés, la pénurie de combustible, doit faire en plus avec la menace du typhus, du choléra, de la dysenterie et de la tuberculose.

La grippe espagnole surgit dans ce contexte, au printemps, à la façon d’une circonstance aggravante et d’un révélateur. On peut même dire qu’elle arrive au pire moment. La mondialisation de l’économie de guerre, avec ses incessants mouvements de denrées, d’animaux, de troupes, de diplomates et de personnels divers – en août, le général March annonce au Sénat américain que 250 000 hommes sont débarqués chaque mois en Europe (JdR, 12 août) –, avec ses vastes camps d’entraînement, ses garde-manger immenses et ses hôpitaux géants – le camp britannique d’Étaples, près de Boulogne, était tout cela à la fois –, favorise la propagation tous azimuts des virus, si bien qu’il est très difficile d’en déterminer le parcours à partir d’un seul foyer. Il est probable que la démobilisation et le retour de millions de soldats chez eux à partir de novembre 1918, alors que la deuxième vague automnale mondiale de la grippe connaît un ressac, a préparé le terrain à la troisième vague de 1919. Certaines initiatives généreuses, comme celle du roi d’Espagne Alphonse XIII en faveur de la libération des prisonniers de guerre, entraînent des prises de risque tragiques. Les délégations madrilènes envoyées sur les différents fronts durant l’été 1918, peu après la décrue, localement, de l’épisode de grippe qui avait touché la famille royale elle-même, ont pu aider à sa propagation ou à sa réintroduction[7].

Agrandissement : Illustration 3

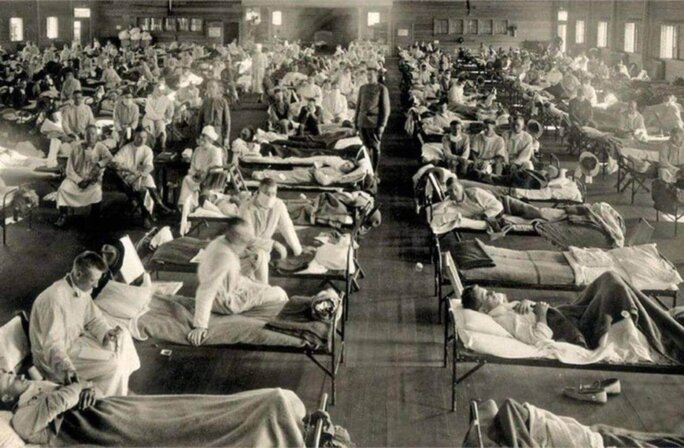

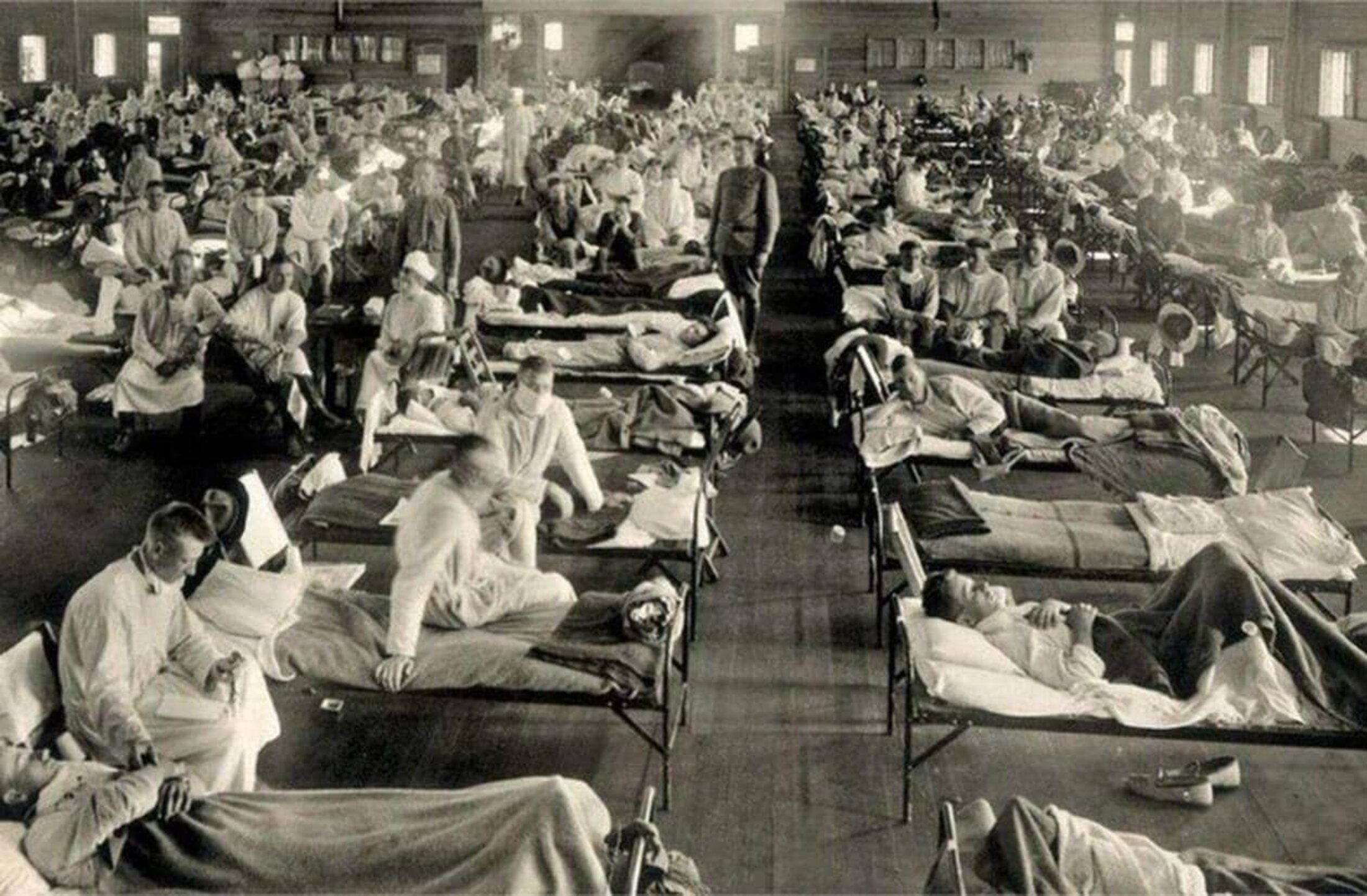

Au total, en France, la grippe espagnole tua près de 200 000 personnes, dont 30 000 militaires. Il apparaît, à la lecture des journaux d’époque, locaux comme nationaux, que le risque pandémique est une préoccupation permanente, même si la grippe ou influenza[8] semble dans un premier temps secondaire par rapport aux maladies traditionnellement rattachées aux périodes de guerre et de privations multiples. Régulièrement, le Journal de Rouen rend compte des médailles d’honneur des épidémies remises aux personnels soignants, médecins comme infirmières. Pour donner une idée de ce à quoi faisaient face les soignants d’alors, ce témoignage d’une interne de l’hôpital Saint-Antoine à Paris : « Malgré les nombreuses salles qui se créaient partout pour recevoir les malades, lits et brancards furent tous utilisés rapidement, les salles étaient combles. Des familles entières se présentaient aux consultations pour être hospitalisées. Des personnes malades, cyanosées, dyspnéiques, angoissées, parfois mourantes, ne pouvaient être refusées, il fallait les coucher sur des matelas par terre, dans les couloirs ou à l’entrée des salles en attendant un lit. Un certain nombre d’entre elles mouraient après plusieurs heures de séjour à l’hôpital. Plusieurs décès par famille n’étaient pas chose rare : telle malade venait de perdre son mari, sa mère et avait encore plusieurs grippés moins graves chez elle. Nous nous trouvions vraiment en face d’une grande épidémie devant laquelle nous nous sentions impuissants. »[9]

La grippe à Rouen

Pourquoi Rouen ? Le port de Rouen, comme celui du Havre, est durant la Première Guerre mondial un supercluster, lieu de transit pour des millions d’hommes de toutes nationalités et des millions de têtes de bétail et de chevaux, lieu de stockage aussi et d’hospitalisation. Il devient même le premier port français en tonnage et, à ce titre, est plusieurs fois pris pour cible par l’aviation allemande. Situé à proximité relative de la ligne de front, Rouen accueille six camps britanniques. Trente-mille soldats anglais y sont basés en permanence. De nombreux réfugiés belges et français du Nord y sont également recueillis.

La grippe s’y répand à bas bruit tout l’été, sans inflation exponentielle, même si les chiffres donnés par le service de santé de la 3e région doivent être maniés avec prudence. La Seine-Inférieure semble beaucoup moins éprouvée que les Vosges, les Alpes, les Pyrénées ou la Bretagne. En septembre, la tendance est à la hausse, mais le conseil départemental d’hygiène de la Seine-Inférieure ne s’en soucie pas outre mesure et, le 30, s’appuyant sur une directive ministérielle relative à l’épidémie, il prend les dispositions suivantes, qu’on peut qualifier de précautions minimales :

1 – conseils de sobriété et d’hygiène ;

2 – insister pour l’isolement des malades, surtout quand il y a une complication de broncho-pneumonie ;

3 – désinfecter soigneusement les maisons où la maladie a eu une forme grave (broncho-pneumonie) ;

4 – la lutte directe contre la maladie ne paraît pas devoir, pour le moment du moins, comporter des mesures spéciales, tant pour les écoles, les cinémas, les théâtres, les églises et autres lieux de réunion. Il y aura lieu, si besoin est de prendre ces mesures en cas d’extension de la maladie, de consulter à nouveau le conseil d’hygiène ;

5 – rassurer les populations si elles s’inquiètent.[10]

Cependant, début octobre, très vite, la situation sanitaire se détériore. Le 8 octobre, les lycées Corneille et Jeanne d’Arc sont contraints de fermer leurs portes. La caserne Hatry est réaménagée à la hâte en hôpital. Témoignage du Dr Cerné : « [À la caserne Hatry,] les grippés et blessés sont groupés dans la même salle. On ne trouve même pas le moindre emplacement pour y loger les instruments de médecine et de chirurgie. Les circulaires sont de plus en plus nombreuses mais sans aucune action efficace. C’est l’incurie complète. »[11] Le préfet Lallemand (pure coïncidence…) annonce le 18 la fermeture de toutes les écoles primaires et secondaires du département. Le 24, il donne au maire de Rouen ses instructions pour nettoyer les écoles publiques au carbonate de soude et à l’eau de Javel. La rentrée scolaire est ajournée au 11 novembre… À la fin du mois, le quartier mortuaire de l’Hospice général est bientôt encombré de cadavres et la commission administrative demande au maire de forcer les pompes funèbres à enlever les corps. Au maximum du pic[12], les entrées pour cause de grippe dans les deux hôpitaux civils de la ville se montent à plus de 200, pour 60 décès, sur une période de dix jours (chiffres officiels). Les pharmacies commencent à manquer de médicaments essentiels. Début novembre, Rouen se décide un peu tard et timidement à emboîter le pas de Lyon. La ville ordonne de désinfecter « tous les immeubles municipaux, les immeubles de l’hôtel de ville, de l’octroi, de la police, des écoles, etc. ». Il est redit aux établissements scolaires, publics et privés, de procéder de même. La mesure est étendue aux chemins de fer, tramways, cinémas et théâtres. Les cafetiers et restaurateurs doivent également s’y plier[13]. Au cours du mois, la décrue du nombre de malades s’amorce, mais avec l’appréhension d’un regain. On veut bien être surpris une fois, mais pas deux.

Le Journal de Rouen, en avril 1918, n’évoque pas les débuts de la grippe pandémique aux États-Unis et à Rouen. Deux explications possibles à cela : le virus, lors de son « apparition »[14], ne se distinguait pas par sa virulence et sa contagiosité de celui d’une grippe ordinaire et a pu passer sous les radars ; par ailleurs, montrer du doigt les Américains comme potentiels vecteurs infectieux au moment même où leur renfort commençait à porter ses fruits et à donner quelque espoir de victoire eût été du plus mauvais effet. Les journalistes se sont probablement autocensurés, si du moins ils avaient connaissance de l’information. Le Journal de Rouen, davantage concentré sur l’actualité européenne, n’évoque pas non plus les ravages de la grippe à son pic automnal dans les villes américaines et livre avec parcimonie des informations sur la situation locale. Après quelques tâtonnements, il distingue un premier foyer majeur en Espagne en mai (jusqu’à huit millions d’Espagnols seront touchés, dont la famille royale et plusieurs membres du gouvernement), puis, après une dissémination simultanée en Angleterre et dans les empires allemands et austro-hongrois, un second en Suisse en juillet, qu’il pense – thèse officielle – être à l’origine de l’arrivée de la maladie en France vers la mi-août (premiers cas évoqués à Cahors).

Une telle chronologie donne l’image d’une France dans un premier temps relativement épargnée, autour de laquelle le virus rôde de la fin du printemps à la fin de l’été, décimant les populations civiles urbaines, alliées, ennemies ou neutres, et les troupes allemandes, mais pas les siennes[15], avant d’entrer sur son sol en douce depuis un pays neutre. S’il a pu y avoir un effet de retardement du fait de la fermeture intermittente des frontières avec la Suisse et l’Espagne durant cette période, il nous semble plus vraisemblable que la maladie ait couvé en plusieurs points à la fois, autour comme à l’intérieur du pays, sur la ligne de front, dans les cantonnements et dans les clusters maritimes et ferroviaires, sous des formes pas toujours bien identifiables par les médecins qui y étaient confrontés.

Pour le reste, les similitudes avec le traitement actuel de l’épidémie de coronavirus sont nombreuses : étalement de la prise de conscience sur plusieurs mois, réveil tardif de la représentation politique, sous-estimation initiale de la menace, impréparation, navigation à vue et improvisation des administrations malgré les alertes répétées et les exemples étrangers, défaillance et bricolage des services de santé civils du fait du manque de matériel, de médicaments et de personnel, décomptes macabres en deçà de la réalité, impact lourd sur la production industrielle, perturbation du calendrier scolaire, actions non coordonnées et non homogènes des collectivités, mobilisation de la recherche pour identifier le mal (le médecin et microbiologiste rouennais Charles Nicolle, dans le laboratoire de l’Institut Pasteur à Tunis, en octobre 1918, découvre sans parvenir à le voir l’agent infectieux à l’origine de la grippe, décrit comme un « virus filtrant »), nombreux débats et expériences scientifiques autour des remèdes possibles (sérums divers, quinine, vaccin…), mesures plus ou moins strictes de distanciation sociale, confinement des malades, désinfection des maisons et des lieux publics, instructions pour fabriquer soi-même un masque de protection, etc. Une mention spéciale pour le maire de Lyon, Édouard Herriot, qui, le premier en France, en octobre 1918, avec une énergie qu’on aurait bien aimé voir pareillement déployée par le maire de Rouen en 2020 face au coronavirus, n’attend pas les consignes gouvernementales pour fermer les salles de spectacle, interdire les convois funéraires et faire nettoyer systématiquement les lieux publics et privés très fréquentés.

À moins d’être amnésique ou malhonnête, il y a bel et bien un précédent. Nos dirigeants n’en ont rien retiré. Si Emmanuel Macron s’imaginait marcher dans les pas du « Tigre » Georges Clemenceau dans sa « guerre » contre le coronavirus, il a bien mal ou trop bien choisi son modèle, car le « Tigre » lui-même se révéla piètre stratège face à la grippe espagnole, une maladie transpartisane et imperméable à la rhétorique martiale, qui venait se jeter en travers de son plan com’ à l’orée de la victoire.

Chronologie d’une pandémie, Journal de Rouen, année 1918

13 mai

« D’après un médecin qui vient de s’évader de Belgique occupée, la situation à Liège est effrayante. Dans les dispensaires et les écoles, il y a, dit-il, 17 000 enfants de moins de 16 ans atteints de tuberculose. 40 % des malades consultants de la ville sont également atteints de cette maladie, due au manque de nourriture. »

20 mai

« Selon la Tribune, le professeur Lomonaco, directeur des études de chimie physiologique à l’université de Rome, obtient la guérison de la tuberculose à l’aide d’injections de saccharose. »

24 mai

« Depuis plusieurs jours, on signale à Madrid le caractère épidémique d’une maladie dont les origines sont totalement ignorées. Aucun cas de décès n’est signalé. »

25 mai

« Il paraîtrait qu’une épidémie d’influenza très forte sévit dans les armées allemandes. »

28 mai

« Le roi d’Espagne, atteint de l’épidémie mystérieuse qui sévit à Madrid, a dû s’aliter. Le président de la Chambre et trois ministres sont également atteints. »

29 mai

« Le comité sanitaire de Madrid a rédigé à l’adresse de la population une série de prescriptions destinées à éviter la propagation de l’épidémie grippale qui s’est propagée dans toute la péninsule et conserve d’ailleurs un caractère bénin. »

31 mai

« L’épidémie de grippe continue à se propager à Madrid. On compte 120 000 malades dans la capitale, et il y a eu des cas mortels. Le président du Conseil, M. Maura, a dû, comme le roi et comme plusieurs autres ministres, s’aliter. »

7 juin

« L’épidémie grippale a diminué à Madrid. On en signale également la décroissance dans les provinces, à l’exception de celles du Nord-Ouest. »

11 juin

« Une épidémie infectieuse a éclaté aux usines Krupp, à Essen. Tous les ouvriers sont isolés. On compte cinq ou six décès par jour. Mardi, on en a compté onze. »

14 juin

« Suivant des nouvelles reçues, l’épidémie qui sévit à Essen n’est pas exclusivement la petite vérole. Le “typhus de la famine” ou le “choléra de la famine” y existent également. »

17 juin

« Une épidémie d’influenza, semblable à celle qui a éclaté en Espagne, est en train de ravager Berlin. La maladie présente tous les symptômes de l’influenza. »

19 juin

« La mystérieuse épidémie d’Essen, appelée localement “peste”, s’accroît en violence. La mortalité augmente ; le pourcentage est passé de 5 à 20 par jour. »

1er juillet

« La grippe espagnole a fait son apparition à Nuremberg, où un grand nombre de personnes en sont atteintes. »

5 juillet

« La “grippe espagnole” prend une certaine intensité à Londres et dans de nombreuses villes d’Angleterre. Elle sévit à peu près sur toute l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie. »

12 juillet

« La grippe espagnole a atteint 80 000 enfants à Berlin et dans sa banlieue, et contamine la Suisse, où 30 soldats sont déjà décédés. »

22 juillet

« Plusieurs décès nouveaux dus à la grippe espagnole se sont produits dans l’armée et la population suisses. »

23 juillet

« En Suisse, sous peine de 5 000 francs d’amende et trois mois de prison, sont interdits tous spectacles, réunions, offices religieux ou rassemblements quelconques pouvant favoriser la contagion de la grippe espagnole. »

29 juillet

« Le conseil fédéral suisse déclare contaminées par le choléra la Russie, la Suède et la Hongrie. Des mesures de quarantaine sont prises à l’égard des voyageurs de ces pays. »

2 août

« La grippe a tué en Suisse 350 soldats. Il y a eu, le 17 juillet, jusqu’à 9 725 malades. »

5 août

« L’épidémie de grippe, en Suisse, continue à sévir gravement. Dans les centres industriels, Chippis, Brigue, Viège, on signale plus de 1 000 cas dans la population ouvrière. »

7 août

« La Suisse est privée de charbon allemand depuis quatre jours, un grand nombre de mineurs allemands souffrant de grippe espagnole. »

19 août

« La grippe espagnole sévit à Cahors, où elle a fait plusieurs victimes. »

20 août

« La presse suisse annonce la suppression pendant la première quinzaine d’août, en raison de l’épidémie de grippe, des convois d’évacués et de prisonniers. »

4 septembre

« Dans un rapport au service de santé de Toulon, au sujet de la grippe espagnole, le docteur Ormes déclare que 2 000 cas ont été signalés pendant le mois d’août, sur lesquels seulement 70 décès. »

5 septembre

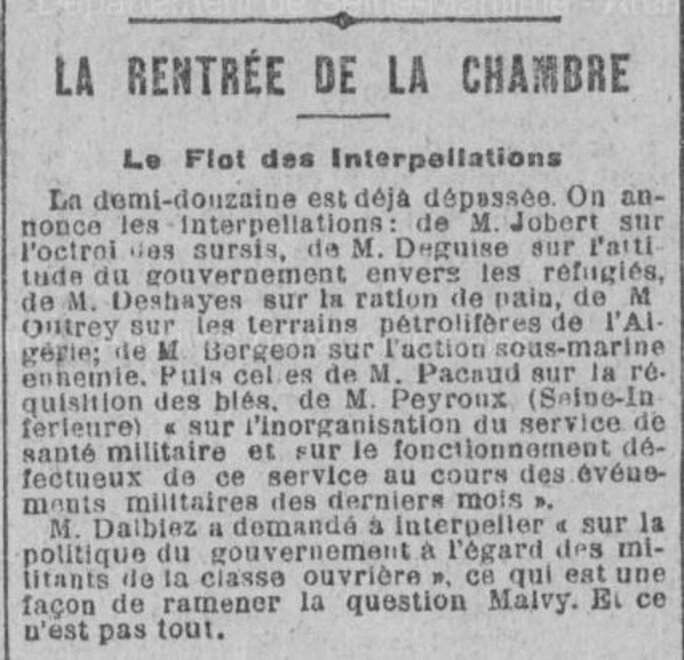

Rentrée des parlementaires. Le « flot des interpellations » ignore la grippe espagnole mais souligne « l’inorganisation » du service de santé militaire.

15 septembre

« La grippe espagnole sévit avec intensité à Digoin (Saône-et-Loire), où de nombreux habitants sont malades. On signale plusieurs cas mortels. »

22 septembre

« Par suite de l’épidémie de grippe espagnole, les grandes manœuvres de l’armée suédoise sont supprimées.

On signale de diverses contrées de la Suisse que l’épidémie de grippe semble reprendre. À Lucerne, les cas n’ont jamais été si nombreux et chaque jour quelques décès sont enregistrés. »

25 septembre

« Les épidémies de Brest [séance du 24 septembre 1918 à la Chambre des députés]

M. de Kerguézec (Côtes-du-Nord) interpelle sur les épidémies de Brest et de Lorient. Il incrimine certaines négligences. M. Leygues répond que l’épidémie n’est pas venue par mer mais de Suisse, mais que toute négligence sera punie. »

26 septembre

« En raison de l’épidémie de grippe, le préfet du Finistère a décidé que la rentrée des classes sera ajournée et que les établissements déjà ouverts devront licencier leurs élèves.

Le docteur Martin, sous-directeur de l’Institut Pasteur, est allé à Brest étudier la grippe qui sévit depuis plusieurs semaines ; il a constaté les heureux effets de l’isolement des malades, qui a enrayé l’épidémie. »

2 octobre

« Dans le traitement des complications de la grippe dite espagnole, les docteurs de Fressine et Violle ont obtenu de merveilleux résultats à Toulon en injectant aux malades du sérum antipneumococcique à titre préventif (40 centimètres cubes environ). »

3 octobre

« À l’Académie de médecine, M. Raphaël Dubois, de Lyon, a préconisé, avant-hier, contre la grippe espagnole, le quinquina jaune en poudre, administré par fortes cuillerées à café délayées dans du café noir, chaud et sucré, toutes les deux ou trois heures, jusqu’à concurrence de trois ou quatre par jour. »

4 octobre

Évocation de l’épidémie de choléra qui sévit à Berlin : 17 nouveaux cas, dont 16 mortels.

6 octobre

« On mande depuis New York que des essais de sérum contre la grippe faits dans plusieurs cantonnements américains ont donné d’excellents résultats. »

7 octobre

« La semaine dernière, à Paris, les maladies inflammatoires de l’appareil de la respiration ont causé 104 décès, au lieu de 79 pendant la semaine précédente, au lieu de 63, moyenne ordinaire de la saison ; il faut y ajouter 70 décès attribués à la “broncho-pneumonie”, etc. (moyenne 42), et 15 à la grippe, soit 189 décès. »

« MM. Defresne et Violle, du service de santé naval à Toulon, ont employé avec succès contre la grippe dite espagnole le sérum antipneumococcique mis à leur disposition par MM. Nicole et Truche, aussi bien à titre préventif que curatif. »

10 octobre

« Le docteur Netter, membre de la commission spéciale de l’Académie de médecine, chargée par le gouvernement d’étudier la lutte contre la grippe, préconise : l’isolement des malades, le traitement immédiat et sérieux des rhumes et maux de gorge à leur début, des précautions sévères contre la fatigue et le froid. »

14 octobre

« La découverte du microbe de la grippe

Cette intéressante nouvelle arrive de Tunis :

Deux savants français, MM. Charles Nicolle et Lebailly, viennent de découvrir l’agent infectieux de la grippe. C’est un virus filtrant, c’est-à-dire un microbe trop petit pour être vu au microscope, mais qui a été nettement identifié par ces bactériologistes et leur a permis de reproduire expérimentalement la maladie chez le singe et chez l’homme. Les détails de cette importante découverte seront exposés à la prochaine séance de l’Académie des sciences.

On aura ici d’autant plus lieu de se féliciter de l’événement que, comme on le sait, le docteur Charles Nicolle est un Rouennais.

À cette occasion, mentionnons que le comité permanent des épidémies du département de la Seine, sous la présidence de M. le docteur Roux, directeur de l’Institut Pasteur, vient de rédiger des “Conseils à la population” ; nous en extrayons ces passages essentiels :

La grippe se transmet directement du malade à l’individu sain par l’intermédiaire du mucus nasal et des particules de salive projetées en toussant ou en parlant ou encore par les mains souillées de salive. On doit donc éviter, quand il n’y a pas nécessité, le contact avec les personnes malades.

Il faut par conséquent isoler celles-ci dès le début de leur maladie.

L’agent de la contagion ne se propageant guère à distance, il n’y aura à désinfecter que les objets à proximité du malade et à son usage.

Lorsque l’isolement à domicile n’est pas possible, transporter le malade à l’hôpital.

Il est recommandé de se laver les mains et de se rincer la bouche chaque fois que l’on a donné des soins à un grippé. Lorsqu’il s’agit de cas particulièrement graves, il sera utile de placer une compresse protectrice devant le nez et la bouche…

Les soins de propreté corporelle, notamment la bouche, les dents et les mains, s’imposent encore plus qu’à l’ordinaire. »

16 octobre

« En Suède, la grippe fait de véritables ravages. À Stockholm, il y a 50 morts par jour ; la plupart des écoles sont fermées. »

17 octobre

« Le rapport de l’Académie de médecine sur la grippe établit notamment que toute grippe constitue un foyer de contagion des plus dangereux ; un masque de cinq épaisseurs de tarlatane donne seul une relative protection ; les non-malades devront par précaution pratiquer des gargarismes et inhalations antiseptiques. »

« Les décès de la semaine dernière à Paris ont été de 1 445, en augmentation de 456 sur la moyenne ; 472 décès sont dus à la grippe. »

« En raison de l’épidémie de grippe, un arrêté de M. Herriot, maire de Lyon, supprime les convois funéraires, prescrit la fermeture des salles de spectacle, et le nettoyage quotidien des bureaux de poste, gares, banques, cafés, etc. »

« En raison de l’épidémie de grippe, le gouvernement espagnol a décidé la fermeture de toutes les écoles et maisons d’éducation. »

18 octobre

« Le sculpteur Pierre Leriche, grand prix de Rome en 1914, est mort de la grippe à Lyon. Il était sergent et décoré de la croix de guerre. »

« À Clermont-Ferrand comme à Lyon, spectacles et réunions sont interdits en vue d’enrayer l’épidémie de grippe. À Toulon, les mutations du personnel seront limitées à celles qui sont de nécessité militaire absolue. »

19 octobre

« L’amiral Lacaze, préfet maritime de Toulon, menace de consigner aux armées les salles de spectacles du camp retranché si les autorités civiles refusent de les fermer comme dans les autres villes touchées par la grippe espagnole. »

« Avis aux sociétés sportives et d’éducation physique :

En raison de l’épidémie de grippe qui sévit à Paris et dans diverses régions de France, le Comité national de l’éducation physique et sportive et de l’hygiène sociale, organisateur du critérium national de l’entraînement physique pré-militaire de la classe 20, a décidé, d’accord avec le gouvernement, que la manifestation de Longchamp du 20 octobre serait reportée à une date ultérieure. »

21 octobre

« Elbeuf : En raison de la grippe, les cours de la Société industrielle sont suspendus. Un avis ultérieur indiquera la date de réouverture. »

22 octobre

« On dément que la grippe soit exotique et ait une relation avec la peste ou le choléra. Les professeurs Wurtz et Bezançon ont pu faire justice de ces bruits alarmistes. »

24 octobre

« Les expériences qu’a faites sur lui-même le docteur Dujarric de La Rivière pour rechercher si l’immunisation grippale était possible, ont tendu à établir qu’il en était réellement ainsi. »

« Dieppe : la grippe – on demande des lits à l’hôpital – Par suite de l’existence d’un certain nombre de cas de grippe, l’administration de l’hôpital-hospice se préoccupe de prendre les dispositions nécessaires pour recevoir un contingent de malades plus important. Mais le matériel fait défaut et il devient presque impossible de s’approvisionner dans le commerce.

L’administration de l’hôpital serait reconnaissante aux personnes qui, pouvant disposer de lits avec literie et couvertures, consentiraient à les lui prêter pour un temps probablement très court. S’adresser au directeur de l’hôpital. »

26 octobre

« Séance du 25 octobre de la Chambre des députés :

La séance est ouverte à 3 heures, sous la présidence de M. Deschanel.

Une question de M. Lucien Dumont (Indre) transformée en interpellation sur les mesures que le gouvernement prendra pour enrayer la grippe provoque des explications de M. Favre, sous-secrétaire d’État de l’Intérieur sur les services médicaux et pharmaceutiques.

Un ordre du jour invitant le gouvernement “à prendre des mesures” est voté à mains levées. La séance est levée et renvoyée à mardi. »

27 octobre

« Près de 10 000 personnes ont été emportées par la grippe dans l’Afrique du Sud. »

29 octobre

« Dieppe – Le service médical – M. le médecin-major Hideux, affecté à l’hôpital complémentaire n° 105, rue de Blainville, est détaché au service médical de la population civile de Dieppe, pendant l’épidémie de grippe actuelle. »

30 octobre

« L’épidémie de grippe

La rentrée des classes retardée

Dans sa séance du 29 octobre, le conseil départemental d’hygiène a constaté une légère tendance à la décroissance de l’épidémie de grippe qui sévit dans la Seine-Inférieure.

Les précautions prises pour réduire les agglomérations de personnes ayant indubitablement une part importante dans ce résultat, le conseil d’hygiène a émis l’avis que, pour n’en pas perdre le bénéfice, il convenait de reporter au lundi 11 novembre la rentrée générale des classes de tous les établissements d’enseignement public ou privé. M. le préfet de la Seine-Inférieure a pris une décision conforme à cet avis.

Dans le même ordre d’idées, on ne saurait trop recommander à la population de limiter autant qu’elle le pourra les réunions et agglomérations qui marquent habituellement cette époque de l’année et d’en écarter les enfants et adolescents. »

5 novembre

« Avis : Le conseil départemental d’hygiène conseille au public d’éviter de manipuler tout billet de tramway mouillé de salive. Ce billet peut transmettre la grippe ou de graves maladies. »

13 novembre

« On annonce la mort de : M. Guillaume Apollinaire, l’écrivain, décédé de la grippe, à trente-huit ans ; engagé au début de la guerre, il avait été blessé grièvement à Verdun et trépané. »

14 novembre

« Au Natal, les singes, décimés par la “grippe espagnole”, abandonnent leurs forêts et se réfugient près des habitations. »

27 novembre

« La grippe, qui était en rapide décroissance, accuse ces derniers jours une légère recrudescence, ce qui montre que les précautions individuelles sont encore de rigueur. »

___________________________________

[1] Chéruel & Charma, Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie, t. XVIII, 1851, p. 33.

[2] Trésors des Chartes, rég. LXXIX, n° XXX ; cité par L. Delisle, Études sur la condition de la classe agricole en Normandie au Moyen Âge, Honoré Champion, 1903, p. 640, note 94.

[3] Ceux qui ont qualifié de « grippette » le Covid-19, pensant en minimiser la dangerosité, ont en fait activé un signal d’alarme dans l’inconscient collectif, la « grippette » convoquant les mânes de la grippe espagnole.

[4] Le grand virologue allemand Christian Drosten, à l’origine de la politique de dépistage massif du Covid-19 outre-Rhin, fait lui-même le rapprochement, dans la perspective de nouvelles vagues d’infection du fait d’un déconfinement trop hâtif.

[5] Sur les origines et l’évolution de la pandémie de grippe dite improprement espagnole, on lira avec profit cet article en anglais. Pour le cas rouennais, nous avons le témoignage du Dr S. W. Patterson, major de l’armée australienne : « Nous avons appris l’extension de la dénommée grippe espagnole dans les journaux, mais notre premier contact avec elle se fit à Rouen avec l’arrivée, en avril 1918, d’un train-hôpital en provenance d’Italie. » (S. W. Patterson, « The Pathology of Influenza in France », The Medical Journal of Australia, vol. 1, 7e année, 6 mars 1929, n° 10.

[6] Sur la confusion des temps pandémiques, voir le bel éditorial de Tiphaine Samoyault dans le numéro 107 (17 juin 2020) d’En attendant Nadeau :

« Expérience de lecture qui répond bien à la confusion des temps actuels.

Je lis Leçons d’une pandémie de Georges A. Soper, traduit de l’anglais et publié sous forme de plaquette par les éditions Allia. Tout en trouvant certaines formulations un peu exagérées (“la pandémie qui balaie actuellement la planète est sans précédent”), je suis sensible à la justesse d’un propos scientifique qui connaît son sujet sans produire pour autant de discours d’autorité, par une réflexion pratique qui explique le bien-fondé du confinement sans jamais manier la rhétorique d’intimidation.

Ce n’est qu’après la lecture des trente pages de l’article que je découvre, par le biais de la postface, que ce texte a été écrit et publié en 1919 dans la revue Science, et qu’il concerne la grippe dite espagnole. L’épidémiologiste Soper a aussi des formules très fortes concernant le “mystère” qui entoure cette pandémie. Ce qui est troublant n’est ni que le sentiment de l’incompréhension et celui de la crise ressemblent à ceux d’aujourd’hui mais que les solutions préconisées soient exactement celles qui ont été appliquées un siècle plus tard. Ce qui est troublant, c’est que les petites différences tiennent moins à l’expérience qu’à la langue pour la dire. Tout y est, sauf la novlangue Covid-19.

C’est une preuve supplémentaire que lire aujourd’hui ce qui a été écrit hier est souvent éclairant. Lire aujourd’hui ce qui a été écrit hier comme si hier était aujourd’hui est aussi très important. »

[7] Il serait intéressant de superposer le parcours des diverses délégations à celui de la grippe, car la multiplication des foyers de contamination ne peut être imputable aux seuls mouvements de troupes.

[8] La grippe est une maladie fort ancienne. Elle est baptisée influenza au XIVe siècle d’après l’expression italienne « influenza di freddo », qui signifie « sous l’influence du froid ». Elle se présente sous deux formes : une forme banale appelée grippe saisonnière et une forme beaucoup plus grave, du fait des complications induites, appelée grippe épidémique ou pandémique. La grippe dite espagnole, en 1918-1919, est de loin l’épisode pandémique qui a tué le plus de gens à l’époque moderne (la fourchette va de 40 à 100 millions de victimes dans le monde).

[9] Dr Marguerite Barbier, La Grippe de 1918 à 1919 dans un service de l’hôpital Saint-Antoine, thèse, Paris, 1919.

[10] Archives départementales de Sainte-Maritime, 5M66, Conseil départemental d’hygiène de la Seine-Inférieure. PV des séances, 30 septembre 1918.

[11] ADSM, 5M66, Conseil départemental d’hygiène de la Seine-Inférieure. PV des séances, 8 octobre 1918.

[12] Sur l’ensemble de l’année 1918, à Rouen, il y a un pic de surmortalité de 1 800 à 2 000 décès. Voir Dr Karl Felgen, « La grippe “espagnole” à Rouen », Études normandes, 2007, 56-1, p. 27.

[13] Archives municipales de Rouen, conseil municipal de Rouen, séance du 8 novembre 1918.

[14] Ou de sa réapparition, si l’on retient l’hypothèse d’une première vague en 1916 parmi les travailleurs annamites.

[15] Au vrai, les premiers cas de grippe en France sont signalés entre le 10 et le 20 avril dans les tranchées, à Villers-sur-Coudun (Oise).