Par Marilena Chauí, Paulo Sérgio Pinheiro, Leda Paulani, Carlo Augusto Calil, Arlene Clemesha, Vladimir Safatle et Paulo Casella

(6 juillet 2025)

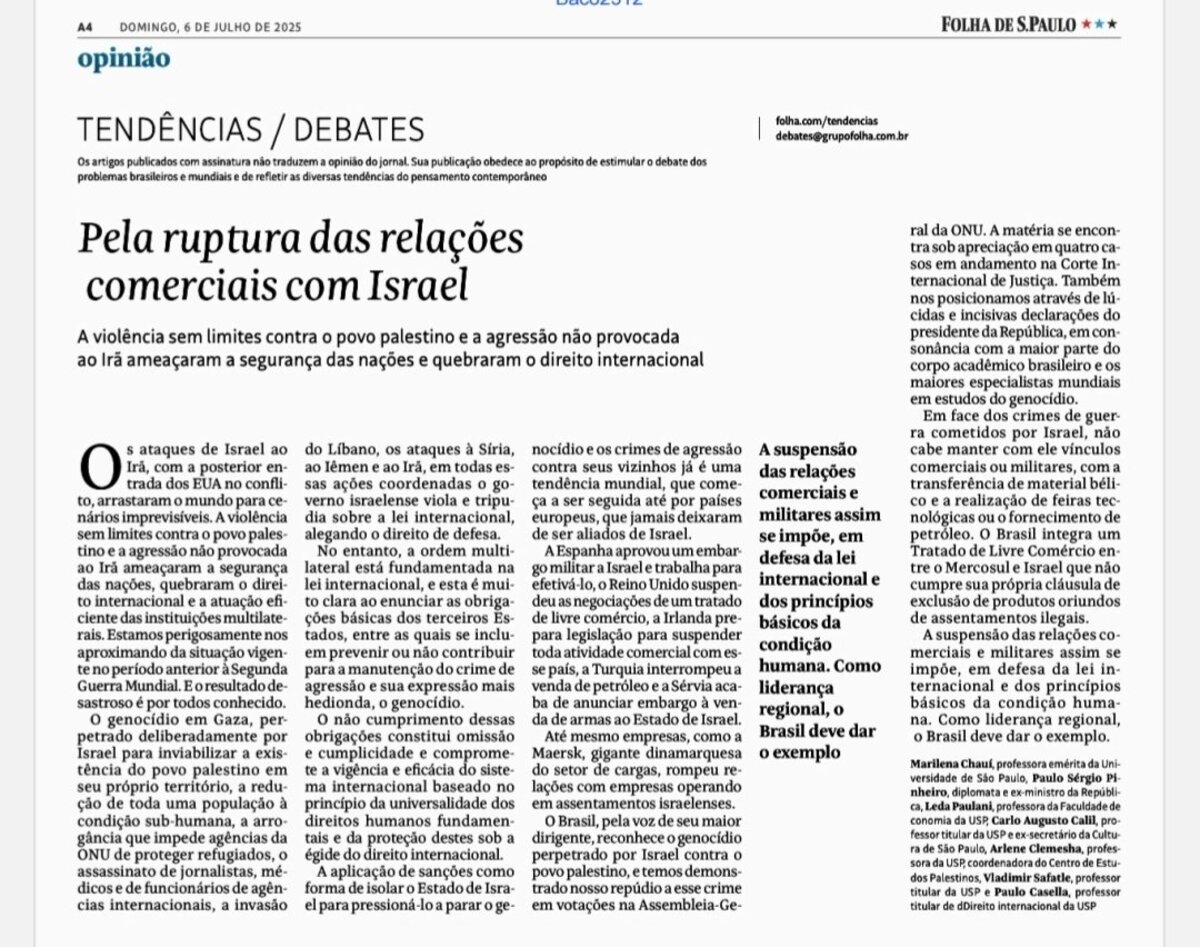

Les attaques d'Israël contre l'Iran, suivies de l'entrée des États-Unis dans le conflit, ont entraîné le monde dans des scénarios imprévisibles. La violence effrénée contre le peuple palestinien et l'agression non provoquée contre l'Iran ont menacé la sécurité des nations, violé le droit international et le fonctionnement efficace des institutions multilatérales. Nous nous rapprochons dangereusement de la situation qui prévalait avant la Seconde Guerre mondiale. Et le résultat désastreux est connu de tous.

Le génocide de Gaza, délibérément perpétré par Israël pour rendre impossible l'existence du peuple palestinien sur son propre territoire, la réduction d'une population entière à des conditions infrahumaines, l'arrogance qui empêche les agences de l'ONU de protéger les réfugiés, l'assassinat de journalistes, de médecins et d'employés d'agences internationales, l'invasion du Liban, les attaques contre la Syrie, le Yémen et l'Iran, dans toutes ces actions coordonnées, le gouvernement israélien viole et tourne en dérision le droit international, en revendiquant le droit à la défense.

Toutefois, l'ordre multilatéral est fondé sur le droit international, qui énonce très clairement les obligations fondamentales des États tiers, notamment celle d'empêcher ou de ne pas contribuer au maintien du crime d'agression et de son expression la plus odieuse, le génocide. Le non-respect de ces obligations constitue une omission et une complicité et compromet la validité et l'efficacité du système international fondé sur le principe de l'universalité des droits de l'homme fondamentaux et de leur protection en vertu du droit international.

L'application de sanctions comme moyen d'isoler l'Etat d'Israël afin de faire pression sur lui pour qu'il cesse son génocide et ses crimes d'agression contre ses voisins est déjà une tendance mondiale, qui commence à être suivie même par les pays européens, qui n'ont jamais cessé d'être les alliés d'Israël.

L'Espagne a approuvé un embargo militaire sur Israël et s'efforce de le mettre en œuvre, le Royaume-Uni a suspendu les négociations sur un accord de libre-échange, l'Irlande prépare une législation visant à suspendre toute activité commerciale avec Israël, la Turquie a cessé de vendre du pétrole et la Serbie vient d'annoncer un embargo sur les ventes d'armes à Israël. Même des entreprises telles que Maersk, le géant danois du fret, ont rompu leurs relations avec des sociétés opérant dans les colonies israéliennes.

Le Brésil, par la voix de son plus grand dirigeant, reconnaît le génocide perpétré par Israël contre le peuple palestinien, et nous avons démontré notre répudiation de ce crime par des votes à l'Assemblée générale des Nations unies. La question est examinée dans quatre affaires en cours à la Cour internationale de justice. Nous avons également pris position par le biais de déclarations lucides et incisives du président de la République, en accord avec la majorité des universitaires brésiliens et les principaux experts mondiaux en matière d'études sur le génocide.

Compte tenu des crimes de guerre commis par Israël, il n'est pas possible de maintenir des liens commerciaux ou militaires avec ce pays, tels que le transfert d'équipements militaires, l'organisation de salons technologiques ou la fourniture de pétrole. Le Brésil fait partie d'un accord de libre-échange entre le Mercosur et Israël qui ne respecte pas sa propre clause d'exclusion des produits issus des colonies illégales. La suspension des relations commerciales et militaires est donc nécessaire pour défendre le droit international et les principes fondamentaux de la condition humaine. En tant que leader régional, le Brésil doit montrer l'exemple.

-----

Marilena Chauí (1941) est professeure de philosophie, émérite, à l'université de São Paulo (USP)

Paulo Sérgio Pinheiro (1944), diplomate et ancien ministre de la République

Leda Paulani (1954), professeure à l'école d'économie de l'USP

Carlo Augusto Calil (1951), professeur titulaire à l'USP et ex-maire adjoint à la culture de la ville de São Paulo

Arlene Clemesha (1972), professeure à l'USP, coordinatrice du Centro de Estudos Palestinos

Vladimir Safatle (1973), professeur de philosophie, titulaire, à l'USP

Paulo Casella (1960), professeur titulaire de droit international à l'USP

Note du traducteur : nous observons que tous les signataires de ce texte - peu incisif envers la personne du président de la République du Brésil -, à une seule exception, sont étroitement liés à l'université de São Paulo, et que pas un seul des signataires de cette parfaite tribune, n'est d'origine autochtone, noir ou métis de noir/autochtone.

Agrandissement : Illustration 1