Rencontre-conversation avec le galeriste Anthony J. P. Meyer, sis à Paris, à St-Germain des Prés, l'un des deux spécialistes et galeristes mondiaux de l'art océanien. Ses 45 années de recherches, de commerce, de voyages autour du Pacifique, comme l'horizon du flux des centaines d'objets qu'il achète et revend, permettent de cerner le devenir et les disproportions dans le marché de ces objets d'art.

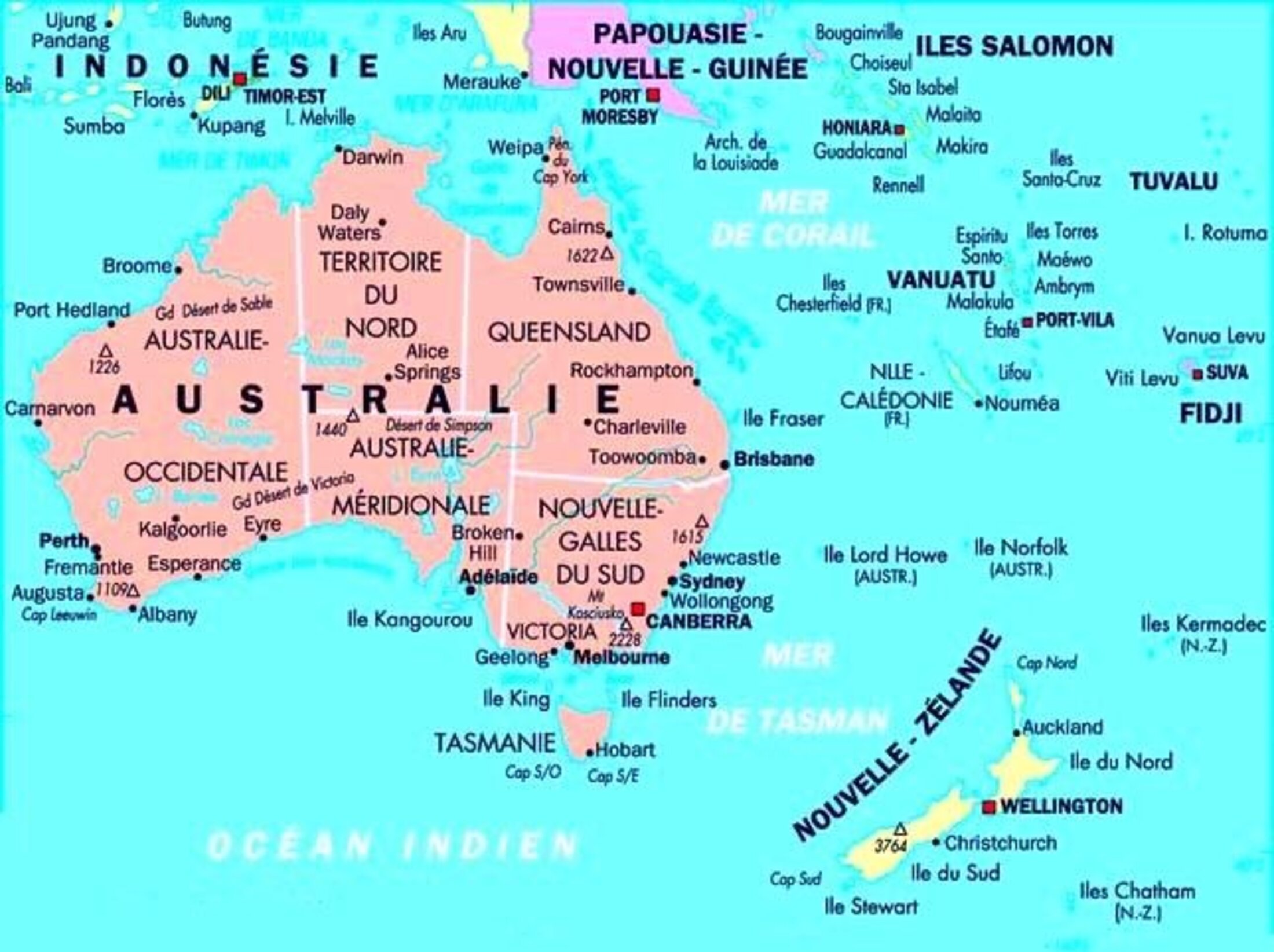

Agrandissement : Illustration 1

Fils de Rita Alix et Oscar Meyer, deux célèbres marchands d’art et collectionneurs dont la curiosité embrassait aussi bien l’antiquité que l’ethnologie ou l’art moderne, la destinée du franco-américain Anthony J. P. Meyer mérite d'être retracée. Peu après le décès de son père en 1979, sa mère ouvre une petite galerie au "Louvre des Antiquaires", à Paris. Il décide alors de la rejoindre, fin 1980, et de devenir marchand : « C’était une période et un lieu assez incroyables, j’y ai croisé des gens qui fréquentaient la galerie de mes parents à Los Angeles, qui avait été créée là-bas en 1955. ». En effet, auparavant, son père Oscar Meyer avait ouvert sa première galerie en 1946 à Paris, rue du Sabot (6e arr.). Plus tard, au début des années 1950, il s'est installé aux États-Unis, où il avait rencontré celle qui deviendra la mère de Anthony, Rita Alix Meyer, et l'avait épousée. Ils s'étaient installés à Los Angeles et avaient ouvert, en 1955, une très grande galerie d’art au 847 North La Cienega Boulevard. Ils l'ont ensuite fermée en 1971 et se sont installés à Paris où ils ont pris une retraite anticipée du monde actif du commerce de l'art et se sont consacrés à la collection.

Anthony J. P. Meyer aime se souvenir de ses débuts, indépendants : « après deux années passées rue de Lille, en partenariat avec John Barnett qui s'occupait d'art himalayen et indien, ma mère et moi avons ouvert la galerie actuelle, sise quasiment à l'angle de la rue des Beaux-Arts et de la rue Bonaparte, à Paris. D'ailleurs, je m’aperçois que le bâtiment, dont l'entrée principale se trouve au coin du numéro 13 de la rue Bonaparte (6e arr.), a abrité l'artiste André Derain de 1910 à 1927. Derain, comme je veux le souligner, a été l'un des principaux « découvreurs » de l'art tribal avec Maurice de Vlaminck, Picasso et Matisse. À la même époque, André Dunoyer de Segonzac vivait et peignait également ici, son atelier se trouvant juste en face de celui de Derain. Picasso, Apollinaire, Marie Laurencin étaient des visiteurs réguliers. Le marchand d'art Pierre Loeb a fondé sa première galerie dans le même bâtiment, au 13 rue Bonaparte, en 1924, et y a organisé la première exposition sur le surréalisme en 1925, avant de déménager rue des Beaux-Arts où il a organisé de nombreuses expositions d'art tribal, les mêlant à l'art moderne et contemporain du début et du milieu du XXe siècle.

Agrandissement : Illustration 2

Ce qui motive notre conversation, en cette fin 2024, c'est-à-dire l'art océanien et la vente des objets d'arts qui s'y rattachent, inclus dans le catégorie des arts premiers, replace d'abord les cultures-sources au centre de notre regard. Pour Anthony J. P. Meyer, «en principe, ces cultures ne sont plus, pour la plupart, au contact traditionnel avec l’Occident qui, lui seul, fait dorénavant le marché. Ce que produisent les cultures-sources aujourd’hui sont des objets dont le genre et dont le style qui sont modifiés par l'environnement socio-religieux et économique mondia de la région au contact du reste du monde.

Ceux, à l'intérieur de la culture-source, qui produisent pour leur propre fonctionnement religieux finissent par livrer des objets aussi relativement moins traditionnels que ce qui était fait avant. Il y a un certain nombre d’objets produits dans les cultures-sources pour l’exportation : cela représente des objets touristiques, pour le commerce, cela représente ce que cela a été, on peut parler "d’art d’aéroport", d’art contemporain. Il y aussi dans les cultures-sources ceux qui essayent de reproduire les pièces anciennes pour le commerce, ce que nous appelons de manière générale des faux. Il y a des bons faux, des mauvais faux, des faux réussis, des faux pas réussis. Sont copiés également, parfois des faux. Et puis il y a ce que les cultures-sources utilisent pour leur propre besoin, qui peut être sacré et séculaire, ces objets qui sont fabriqués avec des moyens modernes (par rapport à ce qui était fait avant).»

Ne soyons pas ingénus, rappelle le galeriste : « une dernière catégorie circule devant l'homme contemporain : les objets anciens qui sont extraits de leur situation traditionnelle par des cultures-sources ou par des personnes extérieures qui leur rendent visite et qui sont extraits de là pour être vendus sur le marché extérieur : ce que nous appelons objets authentiques, qui n’avaient pas été collectés auparavant et qui sont finalement échangés, vendus, éventuellement volés, par des gens à destination du commerce mondial. Par exemple, l’ensemble des objets qui vont arriver à Paris et en France arrivent ailleurs, dans d'autres villes, de la même façon. Et ensuite, ils vont transiter dans tous les sens : ce qui arrive à Paris repart à Berlin, à New York, à Séoul…

Dans tous ces pays des cultures-sources, il y a des lois qui interdisent l’exportation d’objets anciens, traditionnels. Par exemple, la Papouasie Nouvelle Guinée est devenue indépendante en 1975. Ainsi, à partir de 1975, vous n’avez pas le droit de sortir de là des objets anciens, sauf dérogations du musée, car vous devez tout montrer au musée. Mais en Polynésie française, les objets trouvés sous terre sont inaliénables, sont propriétés de l’État ou bien du propriétaire du terrain où l’objet est trouvé. En Nouvelle-Calédonie, c’est pareil. Hawaï applique, quant à elle, la loi américaine avec en plus l’adoption, en 1990, de la loi fédérale Nagpra [Native American Graves Protection and Repatriation Act] pour protéger les cultures indigènes premières, des USA, qui exige que les biens culturels amérindiens ayant été déterrés soient rendus aux peuples natifs. Cela concerne donc les objets amérindiens, amérhawaïens, qui sont des cultures premières.

Il y a donc un certain nombre de lois dont il faut se méfier, parfois, voire souvent, non connues, que ce soit du marché ou du public. Il faut y faire très attention», souligne Anthony J. P. Meyer, avant de prolonger son analyse. «La deuxième partie, majeure, concerne les objets rentrés en France, déjà sortis à des époques préalables, avant l’application de manière drastique de la législation ou de propriété morale, dans les pays d’origine comme dans les pays d’importation. En ce sens, l’Europe dorénavant met en place une loi extrêmement restrictive, qui oblige l’importateur à prouver la bonne foi de l’exportation de l’oeuvre du pays source. Par exemple, pour importer en France un objet égyptien ancien, qui peut avoir trois mille ans, il faut un document de douane égyptien qui certifie que l’objet est sorti légalement. Or, rien n’est sorti légalement d’Egypte depuis 1962, et la manière d’enregistrer, là-bas, les objets, a changé.»

« Pour l’Océanie, il y a seulement une loi qui englobe les objets non-européens, pas encore mise en pratique : tout objet de plus de 200/250 ans, d’une valeur de 18.000 euros, doit avoir un document d’origine d’exportation du pays-source. Mais il y a des arrangements possibles, avec des pays tiers. Le but "philosophique" de ces nouvelles législations, pour l’administration, les gouvernants, est d’éliminer le droit de propriété privée pour les œuvres non-occidentales, anciennes. Personne ne l’avouera, car cela fait des années que cela dure, mais tous les collectionneurs, tous les gens du métier de galeriste, ressentent ce désaveu pour les objets non-occidentaux anciens. Cela concerne l’Océanie, la Chine, l’Egypte, les Corées, l’Amérique. »

Dès la fin du XVIIIe une « course à l’objet » issu d'Océanie

« Ensuite, vous avez les objets de destinations autres que les cultures-source. La création du marché de l’art date, pour moi, de 1492 avec Christophe Colomb. L’Océanie devient importante, sur le plan européen, à partir du début du XVIIIe siècle. Les baléniers commencent à rentrer et reviennent avec des histoires. La chasse à la baleine – via l’huile pour chauffer et éclairer - devient un facteur important dans la découverte de l’Océanie par l’Occident. S’ensuit l’évangélisation, imposée, à prédominence chrétienne. Pour les voies de commerces, l’Europe a alors commencé d’envoyer des médecins, infirmiers, des administrateurs, des militaires… Petit à petit, l’Océanie devient des colonies des pays européens, les objets sont d’abord récupérés comme échanges – le capitaine James Cook (1728/1779) ne vole pas des objets, il échange seulement, en « marchant sur des oeufs ». Puis l’occident européen commence à s’intéresser à la production religieuse et sacrée des populations océaniennes. Ce qu’il ne faut pas oublier l’occident européen va s’intéresser socialement, sociologiquement, culturellement, religieusement, à ces cultures des « autres », à vouloir recevoir un grand nombre d’objets, dans le but de mieux « se comprendre ».

Les objets viennent de l’ensemble des îles du Pacifique et s’instaure alors, dès la fin du XVIIIe une « course à l’objet ». Sur les quais en Angleterre, en Allemagne et en France, les équipages des bateaux sont attendus. En France, on a un nombre limité d'objets, que ce soit dans les musées ou dans le secteur public, car les Français ont été peut-être moins intéressés par des objets qu’ils trouvaient mal façonnés.

Agrandissement : Illustration 3

A ma connaissance, personne n’a jamais réussi à calculer le nombre d’objets d’Océanie qu’il y a en France, que ce soit dans les galeries ou dans les collections privées. De par le travail de Roger Boulay, un grand chercheur muséal, un géant, un conservateur qui a été chargé du recensement Boulay, qui a consacré sa vie au patrimoine kanak dispersé, ce spécialiste de l’art océanien a sillonné 162 musées du monde en quête du patrimoine kanak, identifiant et manipulant plus de 21.000 objets, dont 5.000 pièces essentielles. En 1979, Jean-Marie Tjibaou, à l’époque chef du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a confié une mission exceptionnelle à un étudiant en ethnologie devenu plus tard spécialiste des arts océaniens, ce même Roger Boulay. »

Le site internet Joconde, et ses 700.000 notices, quant à lui, propose un recensement global des objets d'art. Et Anthony ajoute que «l’on peut dire que ce sont des milliers d’objets océaniens qui circulent chaque année, chez les marchands. Et cela bien que nous ne soyons que deux marchands d’art océanien, spécialisés, Jean-Edouard Carlier de la galerie Voyageurs & Curieux, sise rue Visconti, à deux pas, et moi-même, ici, rue des Beaux-Arts. »

Anthony J. P. Meyer me fait observer qu'il a commencé son métier en 1985 : « A cette date, j’élimine tout, au profit de la seule Océanie, et je m’intéresse prinicpalement aux objets de Polynésie, pour des questions de formes pures, non colorées de manière criardes, en opposition aux objets de Mélanésie, « taillés à la hâche », et je vais voyager trois fois à l’intérieur des cultures traditionnelles en Nouvelle-Guinée. Et j'aime à rappeler que l’art océanien, entre 1945 et 1980, en France, avait « perdu de son intérêt marchand ». Car avant la première guerre mondiale, c'était principalement les objets d'Océanie qui étaient majoritaires sur le marché. La situation a changé arpès la seconde guerre mondiale, avec l’arrivée des objets africains.

Surtout, il faut noter que c'est ici, dans le quartier Saint-Germain des Prés, que tout a commencé quand André Derain montre en 1905/1906, à Matisse et à Picasso, l’art africain, qu'ils le regardent et le commentent ensemble et c’est ce geste collectif qui a enclenché en France l’intérêt et la collection de cet art. Avant il y avait d'autres marchands d'art et collectionneurs, tels Charles Vignier (1890-1950), Paul Guillaume (1891-1934), Félix Fénéon (1861-1944), ainsi qu'aux USA Alfred Stieglitz (1864-1946) et au Mexique Marius de Zayas (1880-1961). »

Anthony J. P. Meyer, auteur d'un livre-phare en 1995

« Mon livre, "L'art océanien", paru en 1995 aux éditions Könemann, écrit en trilingue - allemand, anglais, français - a été vendu dans le monde entier à plus de cent quarante mille exemplaires. Il doit être catégorié comme "user friendly", et a permis d’ouvrir le marché d’art océanien dans le monde entier, aux 3.000/4.000 collectionneurs d’arts premiers qui existaient et qui l’ont acheté tout de suite, mais et surtout à des citoyens qui ne voyaient là qu’un beau livre, y compris de très jeunes gens qui ne s’intéressaient pas spécialement à cela. Le succès mondial de ce livre, ajouté à tous les catalogues que j’avais commencé à composer à partir de 1988, ont fait que l’art océanien est devenu intéressant pour un grand nombre. Mes camarades allemands, américains, français sont repartis pour chercher des objets. A partir de 1995, avec le concours des autres marchands, en une sorte de pollinisation, le marché a alors pris son essor. Six mois avant le mien, l’ouvrage « L’art océanien » du trio Kaufmann-Kaeppler-Newton aux éditions Mazenod & Citadelles, a été publié, un merveilleux livre, mais trop limité dans sa discussion sur les objets pour le grand public. Avant cela, il y avait eu en 1963 « Océanie » de Jean Guiart (1925-2019) - directeur d'Études à l’Ecole pratique des hautes Etudes (Ephe) professeur d'ethnologie générale à la Sorbonne où il a succédé à André Leroi-Gourhan – qui était "la" Bible de l’époque, et qui avait été vendu à 25.000 exemplaires*. Par deux fois, Jean Guiart m'avait fait l'honneur de se déplacer jusque dans ma galerie de la rue des Beaux-Arts.

En Nouvelle-Zélande, il y a un petit personnage nommé Hei Tiki, qui est emblématique de la culture mahori de ce pays, modelé en jade, un peu tordu, avec les mains sur la poitrine. La plupart des hei tiki sont asexués, mais un certain nombre sont féminins. Il faut savoir qu’en Océanie, les seins ne sont pas des zones genrées. Pour identifier véritablement une figure féminine, on ne peut le faire que par la présence de la vulve. Je n’ai jamais vu un hei tiki authentique avec un phallus.

En Nouvelle-Guinée, la plupart des représentations dans la vallée du fleuve Sepik sont masculines. La plupart, à l’origine, étaient habillés d’un cache-sexe. Mais il faut noter que la quasi-totalité des cultures océaniennes, dans leurs sculptures, sont extrêmement prudes. Là où se distingue la présence de représentations féminines, c’est lors de l’arrivée de l’évangélisation et on commence, alors, à représenter la … Vierge Marie. En Nouvelle-Guinée on la représente alors souvent allaitant un petit comme une maman, bien que ce soit une posture qui n’a jamais été présente dans l’ordre traditionnel. De manière extrêmement rare, des sculptures représentent, dans cette même culture, une activité sexuelle d’un couple. Mais sur le marché, elles n’existent pas, on ne les voit pas et de plus, ce que l’on pense, parfois, être une copulation ne l’est pas.

La place de la femme est très évidente à Hawaï, en Nouvelle-Zélande et à Fidji, particulièrement, il y a plusieurs sculptures qui représentent des grandes prêtresses des grandes ancêtres guerrières. A Samoa, c’est également le cas. En Nouvelle-Zélande, la femme est toujours présente. La maison, en elle-même, est toujours le corps de la femme primordiale, et le grand masque présent devant la maison, c’est le visage de cette femme. Les hommes qui habitent là vont ainsi « habiter à l’intérieur du corps de la femme primordiale ». Cette habitation, où l’on demeure, a presque toujours, en Océanie, une conotation au féminin. Donnons un exemple : dans un rite d’initiation, les jeunes hommes rentrent d’un côté de la « maison des hommes », sont initiés à toutes sortes de choses et puis sont expulsés par l’autre côté de la maison, en quelque sorte ils passent à travers un canal vaginal, qui permet aux garçons de naître de nouveau, cette fois en tant qu’hommes, membres à part entière de la société.

Ces rites sont liés, par exemple, aux objets d’art qui sont sur le marché. Tels les masques représentant les ancêtres, les peintures de l’intérieur de la maison des hommes, les costumes. A Tonga, la plupart des sculptures, on en connaît à peine une quinzaine dans le monde entier, sont toutes des personnages féminins.

Disproportion numéraire en faveur

des collectionneurs "blancs" au détriment de ceux d’Océanie

La figure féminine océanienne, dite « primordiale », sur le marché des ventes et des collectionneurs, comme objet d’art, est souvent celle d’une statue qui orne la façade de la maison des hommes. Il faut rappeler, encore, que le marché des objets traditionnels, dans l’art océanien, et les élements issus de la « maison des hommes » ne sont ni moins, ni mieux, ni plus appréciés qu’une arme guerrière, une pirogue ou bien une statue d’ancêtre. L’intérêt va dépendre de qui va vouloir acheter ces objets d’arts, et il ne peut être résumable. Depuis 45 ans, je travaille sur la notion de collection avec des collectionneurs et des chercheurs. Ces derniers ont analysé les profils et comportements des collectionneurs en Océanie et hors de ce continent, aussi. Moi même, je connais personnellement la plupart des collectionneurs océaniens, hors exception, ci ou là. Et je veux affirmer que les collectionneurs, d’une manière générale, ne sont pas quantifiables.

Dans les objets d’art, de collection, dans le monde entier, mais aussi en Océanie, il est intéressant de noter la disproportion entre l’homme et la femme, en faveur de l’homme. Sur 40 ans d’observation, on peut voir que le nombre de femmes collectionneuses est stable ou en augmentation. Mais dans le secteur de l’art océanien, il y a aussi une disproportion numéraire flagrante en faveur des hommes du reste du monde au détriment des collectionneurs issus d’Océanie. La raison profonde est que ces pays ont été colonisés, et les natifs avaient un regard désinteressé dû à l’impact de l’évangélisation. Par exemple, et c'est effarant, aujourd’hui encore, en Polynésie, Paul Gauguin est décrit comme un « très mauvais personnage».

Pour les galeries sises en Océanie, le marché s’est ouvert, en Australie, à partir des années cinquante, avec des collectionneurs principalement de Mélanésie, puisque l’Australie était liée à la Nouvelle-Guinée. En Nouvelle-Calédonie, de l’époque coloniale, il y a eu de grandes collections qui ont été faites d’objets kanaks locaux. Avec l’indépendance du Vanuatu en juillet 1980, il y a beaucoup de personnes qui sont parties avec des objets relativement récents, d’un art peu pérenne, issus des années soixante et le marché n’en a pas « voulu ».

En Polynésie française, la culture traditionnelle s’est écroulée très très tôt. A partir de 1810-1820, il y a un début d’évangélisation, avec la prise des Marquises et de Tahiti en 1842, les objets ne sont plus utilisés de la même manière. Récemment, nous avons ainsi vendu des reliques d’un sergent qui est arrivé en 1886 et qui est resté jusqu’en 1887 et a emporté plusieurs objets. Destiné à la poubelle par ses descendants, j’avais été averti et ai pu sauver un objet – extraordinaire - parmi cinq, qui, ensuite, s’est vendu 50.000 euros. Il faut noter que parmi ces objets, il y avait un objet contemporain de 1886, qui était dans le « style » d’un objet ancien. Cela montre que déjà à cette époque, on produit « dans le style » pour les revendre. On appelle ces objets des « curios », selon le terme professionnel utilisé dans notre langage de collectionneurs et galeristes, qui est ni une œuvre d'art, ni une antiquité ni un objet de collection, ni un objet traditionnel, mais qui ne sont pas des faux. »

-------------------------------------------

* Cet ouvrage, dans la fameuse collection L’Univers des formes chez Gallimard, dirigée par André Malraux et Georges Salles, demeura longtemps une référence mondiale pour l'Océanie.

Notes :

- La Mélanésie, la Polynésie et la Micronésie sont les trois grandes aires culturelles de l'Océanie.

- Pour André Breton, dans un article de 1948 intitulé « Océanie », l’art océanien représente « le plus grand effort immémorial pour rendre compte de l'interpénétration du physique et du mental, pour triompher du dualisme de la perception et de la représentation ».

("Oceania" (1948), est reproduit dans La clé des champs (Livre de poche).

- Un phénoménal nombre d'oeuvres d'art océanien sont conservées et exposées au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, à Paris.

Anthony J. P. Meyer, tout comme sa femme Cayetana Meyer, font partie des donateurs du Musée du Quai Branly - Jacques Chirac, à Paris.

En 1995, le livre de Anthony J. P. Meyer a été réimprimé, également en trilingue, en grand format, en 1 seul volume, aux éditions Könemann, qui regroupe l'ensemble des contenus de l'édition en deux volumes, contenue dans un coffret, de 1992. Les 731 photographies sont signées par Olaf Wipperfürth. L'ouvrage comprend 640 pages, dont deux pages de glossaire (636-637).

____

Bibliographie, en français, consultée:

- Jacques Viot, l'inconnu célèbre. Une biographie romanesque (2024) / Daniel Vigne - avec une Préface de Anthony J. P. Meyer (éd. L'Harmattan)

- Pouvoir et Prestige. Art des massues du Pacifique (2022) (éd. Musée du Quai Branly - Jacques Chirac et éd. Somogy)

- Carnets kanak - Voyage en inventaire de Roger Boulay (2020) (éd. Musée du Quai Branly - Jacques Chirac)

- Arts de l'Océanie (2019) (éd. Musée du Quai Branly - Jacques Chirac)

- Océanie (2019) (sous la direction de Peter Brunt et Nicholas Tomas) (éd. Musée du Quai Branly - Jacques Chirac - Fonds Mercator)

- Sepik. Arts de Papouasie Nouvelle-Guinée / Philippe Peltier (2015) (éd. Gallimard, hors série Découvertes)

- Kanak. L'art est une parole (2013) (éd. Musée du Quai Branly - Jacques Chirac et éd. Actes Sud).

- Musée du quai Branly. La Collection (2009) / dirigé par Yves Le Fur (éd. Musée du Quai Branly - Jacques Chirac et éd. Flammarion)

- Mangareva. Panthéon de Polynésie (2009) (éd. Musée du Quai Branly et éd. Somogy)

- Océanie (2008) (sous la direction de Frank Herreman) (éd. ING (Belgique - Fonds Mercator)

- Arts premiers. L'évolution d'un regard (2005) / Lionel Richard (éd. Musée du Chêne - coll. L'aventure de l'art)

- L'art océanien (1993) / Adrienne L. Kaeppler, Christian Kaufmann, Douglas Newton (éd. Citadelles & Mazenod)

- "Océanie", par Philippe Peltier in "Le primitivisme dans l'art du XXe siècle - Les artistes modernes devant l'art tribal" (1987) / (sous la direction de William Rubin) ; cette édition française a été réalisée sous la direction de Jean-Louis Paudrat (éd. Flammarion).

- "Aré’aré, Un Peuple Mélanésien et sa Musique" par Daniel de Coppet avec Hugo Zemp (1978) / (éditions Le Seuil)

Jacques Viot (1898/1973), lié initialement aux surréalistes, a été explorateur, photographe, collectionneur d'art primitif et naïf, courtier d'art, poète, journaliste, auteur de romans policiers, scénariste. Il a co-écrit, avec Marcel Camus, le scénario du long-métrage franco-italo-brésilien Orfeu Negro, adapté d'une pièce de théâtre du poète brésilien Vinicius de Moraes (1913/1980), et réalisé par le Français Marcel Camus (1912/1982) sorti en 1959 et qui a gagné la Palme d'Or au festival de Cannes en 1959 et l'Oscar, aux USA, du meilleur film étranger en 1960.