Agrandissement : Illustration 1

Le Conte de l'olivier créole, sixième épisode

Lorsque j’ai initié mon projet d’oliveraie, j’ai commencé à en parler à mon ami Bernard Noël, avec qui j’entretenais une correspondance régulière. La semaine de l’arrivée des premiers arbres, j’ai appris sa disparition. Ce jour-là, j’ai décidé de donner son nom à mon oliveraie – l’oliveraie Bernard Noël. Ensuite, nous avons donné un nom à chaque arbre, que nous avons consigné sur une carte. Deux ans plus tard, nous étions dans l’oliveraie avec Pedro, l’ingénieur d’Olivanto, pour une visite d’observation et de conseils, et j’entends cette question :

- « Comment s’appelait ton ami, le poète français, qui a donné son nom à l’oliveraie ?

- « Il s’appelait Bernard Noël. »

- « Ah oui, je peux sentir sa présence, il est là avec nous. »

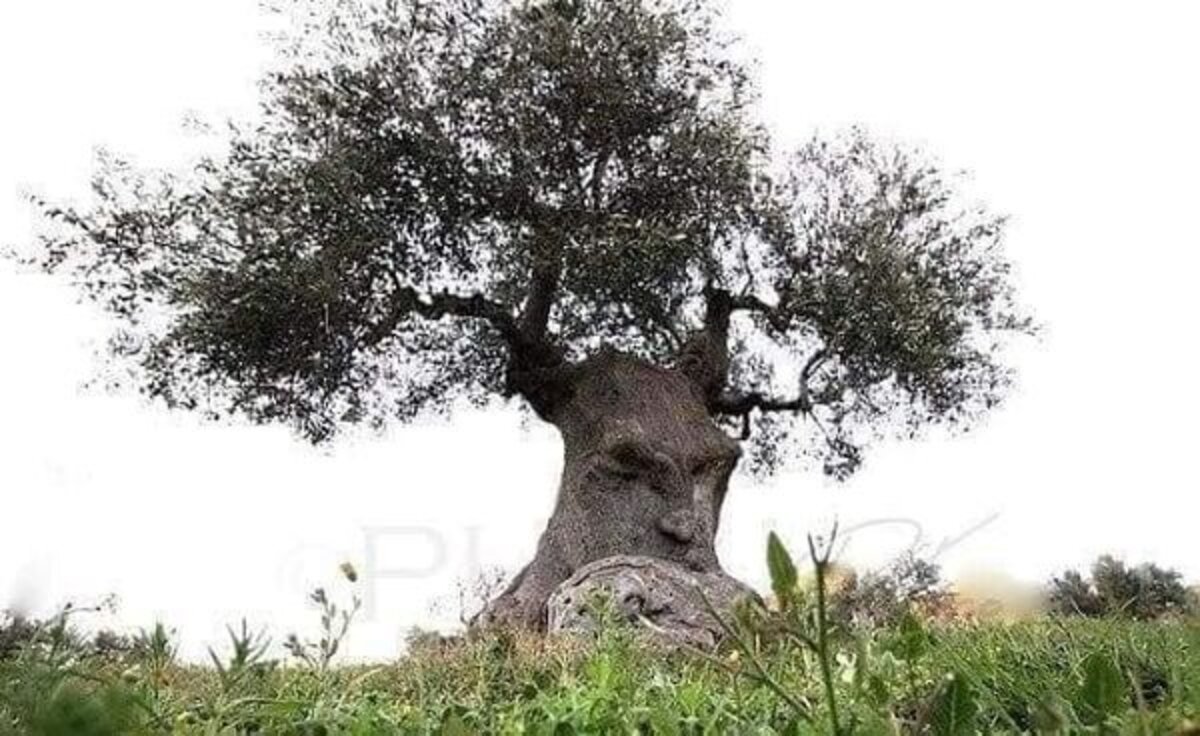

Tout comme Walter Benjamin avait pris le parti de sortir de la Bibliothèque nationale, sa « nouvelle famille », pour partir à la dérive dans les rues de Paris, furetant dans les passages parisiens comme s’il s’agissait de livres ouverts, en attente de leur déchiffrement, on peut de la même manière considérer les arbres comme la manifestation d’une « culture », exprimant une certaine relation au monde : on peut les lire comme une bibliothèque de graines, qui sont la mémoire génétique de la terre.

Comme l’écrit l’essayiste espagnol Santiago Beruete, qui vit sur l’île d’Ibiza que Benjamin a tant aimée, « les jardins expriment, bien mieux que les autres manifestations culturelles, les inquiétudes et préoccupations de chaque époque. » Cultiver une terre n’est pas seulement une construction matérielle, mais une élaboration intellectuelle. Curieusement, note Beruete, les philosophes qui ont beaucoup travaillé et pensé dans des jardins, depuis l’Académie de Platon et le Lycée d’Aristote jusqu’au Gymnase de Cinosarges, qui abritait l’école de Pythagore, ou encore le jardin d’Épicure, jamais ils ne les ont considérés comme un objet d’étude. Le jardin n’est pas seulement affaire d’ingénieurs, ou d’architectes, mais il est un medium pour les poètes, les peintres et les philosophes. Les jardins recèlent de nombreux trésors, des savoirs très anciens qui sont comme endormis, oubliés ou dépréciés, une source de vie essentielle, mais paradoxalement scellée, occultée dans l’imaginaire moderne des habitants des villes.

Dans la terminologie des jardins, l’espagnol possède un très beau mot, la huerta, que l’héritage royale de la langue française traduit si mal par potager, un terme qui n’est pas capable de rendre la force de la huerta, un espace vital dans les économiques locales non-européennes. Un lieu précieux, et quasi sacré, ou plus être plus précis, magique, sur le continent sud-américain. Un lieu qui met en crise les distinctions serrées entre jardin fermé et la forêt ouverte, sans limites.

La « huerta » est un lieu très particulier, qu’avec Michel Foucault nous pouvons appeler une « hétérotopie » : une petite utopie concrète, un lieu en dehors du monde des pratiques sociales ordinaires, qui nous oblige à transformer radicalement les paradigmes traditionnels de l’espace et du temps. Un petit terrain de dialogue avec la nature.

« L'hétérotopie a le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs espaces, plusieurs emplacements qui sont en eux-mêmes incompatibles. C'est ainsi que le théâtre fait succéder sur le rectangle de la scène toute une série de lieux qui sont étrangers les uns aux autres ; c'est ainsi que le cinéma est une très curieuse salle rectangulaire, au fond de laquelle, sur un écran à deux dimensions, on voit se projeter un espace à trois dimensions ; mais peut-être est-ce que l'exemple le plus ancien de ces hétérotopies, en forme d'emplacements contradictoires, l'exemple le plus ancien, c'est peut-être le jardin. Il ne faut oublier que le jardin, étonnante création maintenant millénaire, avait en Orient des significations très profondes et comme superposées. Le jardin traditionnel des persans était un espace sacré qui devait réunir à l'intérieur de son rectangle quatre parties représentant les quatre parties du monde, avec un espace plus sacré encore que les autres qui était comme l'ombilic, le nombril du monde en son milieu, (c'est là qu'étaient la vasque et le jet d'eau) ; et toute la végétation du jardin devait se répartir dans cet espace, dans cette sorte de microcosme. Quant aux tapis, ils étaient, à l'origine, des reproductions de jardins. Le jardin, c'est un tapis où le monde tout entier vient accomplir sa perfection symbolique, et le tapis, c'est une sorte de jardin mobile à travers l'espace. Le jardin, c'est la plus petite parcelle du monde et puis c'est la totalité du monde. Le jardin, c'est, depuis le fond de l'Antiquité, une sorte d'hétérotopie heureuse et universalisante (de là nos jardins zoologiques). »

Prolongeant la réflexion de Michel Foucault, on pourrait dire que les végétaux, les herbes, les fleurs et les plantes croissent pour converser. Un grand dialogue muet. Comme le silence profond d’une immense bibliothèque à ciel ouvert, où chaque graine, chaque semis, chaque être vivant s’apparente à un livre qui attend d’être déchiffré, protégé, accompagné, transmis, partagé et échangé. Il s’agit là d’un dispositif qui permet de mélanger des usages et des pratiques qui normalement s’excluent mutuellement, comme le décoratif versus le productif, ou encore le travail versus l’oisiveté, et que la logique d’une « huerta » permet de recombiner à l’infini. J’ai découvert qu’il y avait une forte demande d’oliviers ornementaux, déjà adultes, de la part d’une nouvelle génération « écotouristique » d’hôtels et de restaurants. C’est, sous le tropique, en ce lieu où les roses fleurissent toute l’année, un commerce conséquent et fort rentable, puisque les arbres grandissent beaucoup plus vite – pour être plus précis : quatre fois plus vite, puisqu’il n’y a qu’une seule saison, la bonne saison. Dans l’oliveraie Bernard Noël, j’ai planté vingt oliviers, dont je sais qu’ils partiront un jour vivre une autre vie, ce qui n’est bien sûr pas envisageable pour mes 120 arbres.