Un récit au porteur…

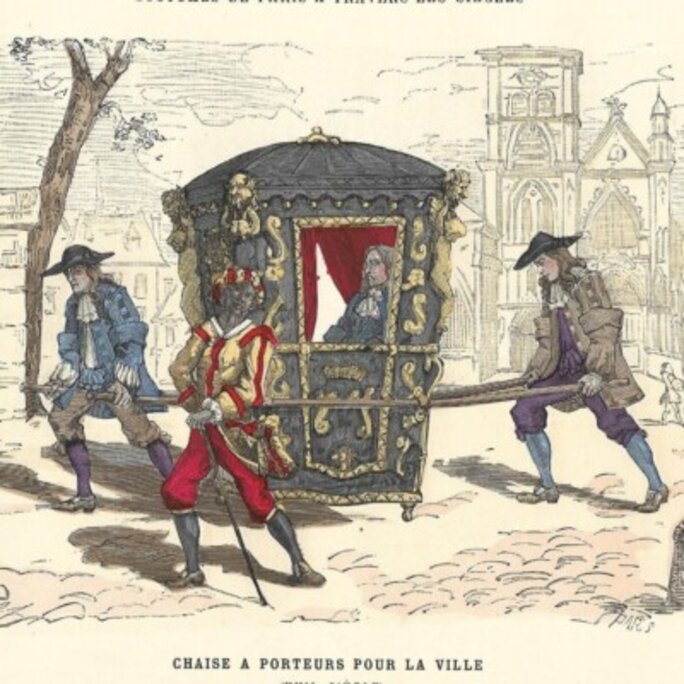

Agrandissement : Illustration 1

Il advint que deux portefaix, jeunes hommes aux épaules larges, aux muscles saillants, à la constitution robuste en eurent assez de fréquenter sur les quais de la cité des charretiers et mariniers au langage si déplaisant qui leur écorchait la conscience et leur système auditif. Malheureusement, nos deux amis, Nicolas et Clément, ne pouvaient se boucher les oreilles, leurs mains étant toujours chargées de fardeaux.

Il est vrai qu'en dépit de leurs origines de basses extractions - formule d'une inélégance rare - ils avaient reçu une excellente éducation chez les bons pères. Non seulement ils usaient d'un langage châtié mais qui plus est, se targuaient de parler couramment le latin, ce qui dans leur profession ne leur était d'aucun recours ni du moindre usage.

Ils avaient souri à la lecture de Vert-Vert ou les voyages du perroquet du couvent de la visitation, écrit peu de temps auparavant par Jean-Baptiste GRESSET avant que de penser que leur bonne éducation prenait du plomb dans l'aile à travailler dans un tel milieu. Pour conserver leur entre-soi langagier ils envisagèrent de trouver une nouvelle orientation professionnelle afin de fréquenter un public bien mieux embouché.

Ils savaient lire et écrire, encore un bienfait de leur éducation et en bon latiniste rédigèrent un curriculum vitae pour trouver une nouvelle voie. Les pauvres ne se doutaient pas que dans le milieu qu'ils fréquentaient, perdre son latin était non seulement une réalité mais qui plus est, une nécessité. Leur requête ne fut lue de quiconque dans le milieu portuaire.

Ils comprirent que leur place ne serait plus jamais au bord de la rivière. Ils renouvelèrent l'opération en portant leur demande à l’évêché, espérant qu'en son sein, l'église parviendrait à leur trouver un métier digne de leurs compétences. Hélas, les gros bras n'avaient guère d'utilité dans la maison de Dieu sauf le vendredi saint pour le chemin de croix, une niche professionnelle qui ne supposait pas un emploi à l'année qui plus est pour deux mauvais diables. Ils furent éconduits.

Cependant, l'idée de porter la croix fit son chemin. Il y avait là un message qu'il fallait creuser, une image qui loin d'être pieuse, pouvait déboucher sur une véritable reconversion. Il mirent leurs gros bras au service d'une chaise à porteur, ce noble moyen de locomotion que goûtent fort les gens de la haute quand ils se commettent dans les rues borgnes du bas peuple.

Le seul souci cependant pour réussir dans la profession venait de leurs morphologies respectives. L'un était long comme un jour sans pain tandis que l'autre râblé et court sur patte. Il leur eut fallu transporter un dahu sur la pente du pierré et encore à la condition de marcher en écrevisse. Leur reconversion supposait une modification technique de leur chaise à porteur.

Ils sollicitèrent le fameux menuisier de la rue du Lac d'Amour qui avait la réputation d'avoir de l'or dans les mains. L'homme réfléchit au problème que posait cette différence de taille qui rendait fort inconfortable le voyage pour la personne transportée. Il établit des plans pour mettre plusieurs barreaux aux brancards afin de rétablir une horizontalité parfaite pour celui qui usait de la cabine.

Ce dispositif astucieux permettait ainsi de rétablir non seulement le déséquilibre dû à leurs tailles distinctes mais qui plus est à compenser le cas échéant une pente trop forte par l'usage d'un ou plusieurs barreaux. Par un curieux glissage lexical, les orléanais qui virent ce curieux équipage nommèrent bâtons ce qui n'avait pas lieu d'être désigné de la sorte puisque la chaise était par définition dépourvue de roues.

L'histoire ne s'arrêta pas en si bon chemin et nos deux portefaix s'engagèrent sur une mauvaise pente. Ils trouvèrent dans cette activité un confort relatif pour un dos meurtri dans leur ancienne activité mais ils en eurent vite plein les bras, non pas de porter un ci-devant qui pour l'un était derrière : la charge n'était guère importante mais par la faute de leur conversation qui ne différait guère de celle des quais. Ils s'étaient trompés du tout au tout sur les mœurs de ceux qu'ils avaient à se mouvoir de la sorte. Les jurons et les injures pleuvaient quand leur passager était secoué.

Ajoutons le mépris de classe, consubstantiel à ce monde interlope et nos deux porteurs en entendaient chaque jour des vertes et des pas mûres. Ils songeaient fréquemment au perroquet de la fable et eurent à nouveau envie de changer d'air. La chose n'était hélas pas possible, l'ascenseur social ne fonctionnait pas du tout sous l'ancien régime. En dépit de leur bonne éducation, ils étaient assignés aux humbles fonctions manuelles.

Ils se mirent à fréquenter assidûment les tavernes pour oublier leurs bonnes manières et cette langue morte qui pesait tant sur leur conversation. Ils apprirent aussi prestement que le perroquet de la fable, ce langage fleuri aussi vite du reste que leur nez se para d'un magnifique chou-fleur. Ils avaient désormais du répondant aux injures des uns et des autres et se mirent ainsi au diapason d'une société fort mal embouchée.

Pourtant, en dépit de cette descente aux enfers, ils laissèrent sans le vouloir un précieux héritage à la richesse de la langue française qu'ils avaient tant chérie. Leur existence dépravée fut accompagnée dans la cité d'une expression qui demeura longtemps équivoque. On disait d'eux quand en fin de journée, ils allaient à hue et à dia avec un malheureux vociférant sur sa chaise : « ils mènent une vie de bâton de chaise ! »

Rendons leur ici hommage et n'oublions pas d'associer dans les éloges, le menuisier d'Orléans, dont nous aimons tant à narrer l'histoire.