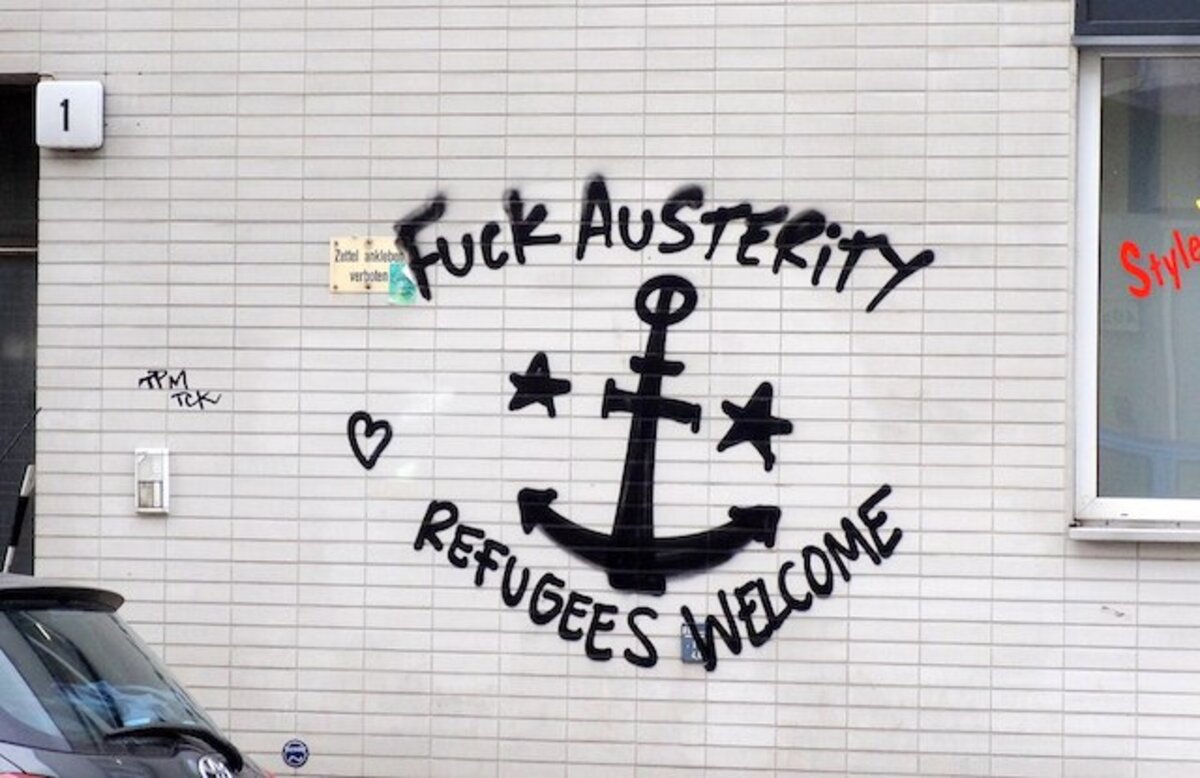

Agrandissement : Illustration 1

Tout d’abord, les objectifs fixés par l’Union européenne en termes de dette publique (60% du PIB) ne sont pas atteints par tous les pays de l’Union européenne, loin de là. Par exemple, la France (113% fin 2024), l’Espagne (101,8% fin 2024), la Grèce (153,6% fin 2024), l’Italie (135,3% fin 2024) et la Belgique (104,7% fin 2024) étaient endettées à plus de 100% de leur PIB à la fin de l’année 2024 [1].

La Grèce, qui a subi une des pires cures d’austérité de l’Histoire [2] entre 2010 et 2015, sous les ordres de la Troïka (FMI, Commission européenne, Banque centrale européenne), a vu sa dette publique passer de 132,1% du PIB en 2010 à 179,6% du PIB fin 2015 [3]. L’Espagne, sous la politique austéritaire du très conservateur Mariano Rajoy, a vu sa dette passée de 73,6% de son PIB début 2012 à 102% du PIB fin 2016 [4]. En France, de 2010 à fin 2019, la décennie d’austérité menée par Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron a fait passer la dette publique française de 85,9% du PIB à 98,2% du PIB [5]. En Allemagne, alors que l’augmentation réelle restait limitée par voie légale, la coalition conservatrice (CDU-CSU) – social-démocrate (SPD) en place en 2025 a fait sauter le blocage et augmente progressivement la dette publique tout en poursuivant une politique néolibérale.

Depuis que les gouvernements et les économistes sont obsédé·es par la limitation du déficit et de la dette publique, elle ne fait qu’augmenter. Pourquoi les objectifs en termes de dette publique ne sont-ils pas atteints ? Pourquoi les dettes publiques des États ont-elles même tendance à augmenter plutôt qu’à diminuer malgré l’austérité ? Plusieurs raisons expliquent cette évolution à la hausse.

Pourquoi la dette continue-t-elle à augmenter ?

La hausse moyenne de la dette publique, s’explique en partie par des causes conjoncturelles, par des crises. Pour répondre à ces crises, les États ont mobilisé de l’argent public et ont donc creusé leur dette publique. Ils auraient pu agir différemment.

1) Lors de la crise dite des subprimes de 2007-2008 [6], les États-Unis et les États européens ont fait le choix de sauver les grandes banques privées qui menaçaient de s’effondrer, sans décider de les soumettre à des règles strictes. Les gouvernants ont sauvé les grands actionnaires qui ont continué à s’enrichir alors qu’ils étaient responsables de la crise bancaire. Ces sauvetages et le coût de la récession due à la crise financière et économique ont largement creusé les dettes publiques. Par exemple, entre 2008 et 2012, l’Irlande a versé 63 milliards d’euros en aides publiques directes aux banques [7], soit un peu moins d’un tiers de sa dette publique à la fin de l’année 2012 [8]. Les banquiers et actionnaires qui avaient clairement trompé la population en prêtant à outrance en sachant que certain·es emprunteur·euses ne pourraient pas rembourser, ou plus globalement en prenant beaucoup trop de risques dans l’achat et la vente de produits financiers pour faire un maximum de profit, ont donc été sauvé par de l’argent public. Ce sont les contribuables qui ont payé l’addition, rendant de fait l’endettement contracté illégitime.

2) La réponse apportée à cette crise a été profondément contreproductive. Les cures d’austérité qui ont été imposées par les gouvernements – justifiées par le fait que les niveaux de dettes publiques étaient trop élevés – ont stimuler l’augmentation de la dette. Ces politiques, imposées notamment en Grèce par la Troïka, ont été un véritable désastre pour les populations, ont inhibé l’activité économique et augmenté le chômage et les niveaux de pauvreté dans de larges proportions. L’austérité a provoqué une réduction des dépenses de l’État, mais également une forte baisse des recettes comme l’État n’a pas fait usage de son pouvoir de relance économique. C’est pourtant ce qu’il aurait dû faire après une crise financière au sortir de laquelle l’activité économique est en berne.

3) Le cercle vicieux de l’austérité après la crise financière dite des subprimes fut le suivant : les États se sont endettés pour sauver les banques privées, leur dette a augmenté, cette dette a été instrumentalisée pour mener des politiques d’austérité, qui ont elles-mêmes fait fondre les recettes de l’État et n’ont pas permis de réduire la dette. La dette a donc eu tendance à continuer à augmenter. Elle est donc restée un argument extrêmement efficace pour imposer de nouvelles politiques d’austérité, de nouvelles coupes dans les budgets sociaux, pour repousser l’âge de départ à la retraite ou imposer des privatisations. Ajoutez à cela des chocs extérieurs, comme la pandémie de Covid-19 et vous obtenez une course effrénée vers toujours plus d’austérité et toujours plus de dette. Malgré l’inefficacité évidente de ces politiques, la dette continue à être agitée sur tous les plateaux de télévision par les politiques libéraux et les éditorialistes pour justifier une austérité toujours plus prononcée.

4) Lors de la pandémie de Covid-19, une partie des aides publiques auraient dû être remplacées par une contribution fiscale exceptionnelle des plus riches et des entreprises qui ont profité de la pandémie (le secteur pharmaceutique, par exemple). Rappelons que les entreprises du Big Pharma et les GAFAM ont réalisé des bénéfices absolument indécents pendant cette pandémie. Malgré ces profits, les plus grandes entreprises pharmaceutiques n’ont pas daigné mettre leurs vaccins à disposition des populations du Sud Global. Le caractère exceptionnel d’une pandémie mondiale aurait pu être mobilisé pour justifier de telles mesures ou pour suspendre le paiement de la dette. En droit international, on parle de changement fondamental de circonstances. La « dette Covid » est devenue un argument de plus pour faire accepter l’austérité aux populations.

D’autre part, des raisons structurelles, liées aux choix économiques réalisés par la plupart des gouvernements, ont fait croître la dette publique en augmentant les dépenses publiques sous forme de paiements d’intérêts de la dette.

5) Concernant l’Union européenne, l’impossibilité de se financer directement auprès des Banques centrales. Comme expliqué précédemment, les traités de l’Union européenne interdisent aux États membres de se financer directement auprès de leurs banques centrales. Ils doivent se financer via les banques ou les marchés financiers. Ces derniers prennent leur part sous forme d’intérêts, ce qui provoque une hausse mécanique des taux d’intérêt et donc une hausse de la dette publique. En France, les intérêts versés par les administrations publiques sont passés de moins de cinq milliards d’euros à la fin des années 1960 à plus de 50 milliards d’euros par an en 2022 et 2023 [9]. Depuis le début les années 1990, les intérêts annuels versés par les administrations publiques de la France n’ont jamais été inférieurs à 30 milliards d’euros. Ils sont en permanence très élevés, car les banques et les acteurs des marchés financiers ne prêtent pas gratuitement, contrairement au circuit de financement qui prévalait en France jusqu’à la fin des années 1970, qui garantissait des taux nuls ou très faibles (appelé circuit du Trésor). De plus, quand la Banque centrale européenne décide d’une hausse des taux d’intérêt, comme ce fut le cas en 2022, les intérêts payés par les États explosent au fur et à mesure du refinancement de leur dette [10].

Si les dépenses publiques illégitimes et le manque d’investissements publiques ont joué un rôle important dans la hausse continue de la dette publique au cours des dernières décennies, il est également fondamental d’aborder la question des recettes publiques. En effet, la dette publique n’est que le résultat d’une addition de déficits publics. Or, un déficit public est lui-même le résultat de la soustraction entre les recettes publiques et les dépenses publiques. Les premières sont donc tout aussi importantes que les secondes.

Les recettes, grandes oubliées du débat sur la dette publique

Le problème de la dette publique n’est souvent abordé dans le débat médiatique que sous l’angle des dépenses publiques, qui seraient trop élevées. Or, il est également fondamental de considérer les recettes. L’exemple de la France montre que des centaines de milliards d’euros ne rentrent pas dans les caisses – et creusent le déficit public – à cause de réformes fiscales favorables aux plus riches ou aux grandes entreprises, de niches fiscales ou de manque de moyens investis dans la lutte contre la fraude fiscale :

1) Des choix fiscaux qui mettent de moins en moins les riches et les grandes entreprises à contribution, poussant ainsi à l’endettement public. Plusieurs réformes fiscales menées au cours des mandats de François Hollande et d’Emmanuel Macron ont privé l’État de ressources essentielles. Entre 2014 et fin 2023, la dette publique française a augmenté de 1 115,3 milliards d’euros, passant de 1 985,9 milliards d’euros à 3 101,2 milliards d’euros. Sur l’ensemble de cette hausse, 454,12 milliards d’euros – soit environ 40% de la dette supplémentaire accumulée sur la période 2014 -2023 – sont imputables aux baisses d’impôt [11] concédées aux entreprises et majoritairement aux plus riches [12]. En effet, plusieurs réformes fiscales, comme le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) de François Hollande, et sa transformation en allègement pérenne de cotisations sociales par Emmanuel Macron, sont officiellement menées pour favoriser l’emploi en réduisant la « charge fiscale qui pèse sur les entreprises ». C’est ce discours qu’on entend régulièrement à la télévision : si les entreprises, et notamment les grandes entreprises, sont moins taxées, elles embaucheront plus et tout le monde sera gagnant. Or, quand on réduit effectivement la taxation de ces grandes entreprises, cela fait moins de recettes fiscales, plus de dividendes pour les actionnaires de ces entreprises, et souvent très peu de création d’emplois [13]. L’argent libéré qui pourrait être utilisé pour créer de l’emploi pèse très peu face à la pression mise par les actionnaires pour licencier et multiplier leurs dividendes [14].

Si les réformes fiscales qui ont eu lieu depuis 2013 n’avaient pas été menées, la dette publique française représenterait aujourd’hui 93,82% du PIB au lieu de 109,9% du PIB [15]. Des réformes fiscales, en grande majorité à l’avantage des plus riches et des grandes entreprises, ont donc été compensées par de la dette publique. La même dette publique qui est mobilisée sur les plateaux de télévision pour justifier de nouvelles coupes budgétaires.

2) Le manque de moyens dédiés à la lutte contre la fraude fiscale. En France, la fraude fiscale est évaluée entre 80 et 100 milliards d’euros par an. Ce sont des montants très élevés : trois années de fraude fiscale représentent l’équivalent d’une année de recette de l’État. Dans l’Union européenne, l’évasion fiscale est estimée à 1 000 milliards d’euros chaque année [16]. Si les montants évadés avaient été imposés en France entre 1980 et 2013, le stock de la dette publique n’aurait été que de 70% du PIB contre 94% fin 2013 [17]. De plus, l’État se prive toujours davantage de ces ressources fiscales en réduisant les moyens des administrations fiscales et douanières [18]. De l’autre côté, les cabinets d’avocats et de consultants qui organisent l’évasion fiscale se renforcent [19]. Deloitte, PwC, EY et KPMG emploient plus d’un million de personnes dans 180 pays [20]. Ils organisent l’évasion fiscale des plus riches tout en conseillant les administrations publiques qui paient des millions pour cela.

3) Les niches fiscales – avantages fiscaux accordés à certains contribuables – représentent également un manque à gagner de recettes publiques qui creuse la dette. En France, en 2023, ces niches représentaient près de 100 milliards d’euros de recettes en moins pour l’État [21]. Certaines de ces niches sont clairement à l’avantage des grandes entreprises, comme le Crédit impôt recherche, une réduction d’impôt calculée sur la base des dépenses en recherche et développement des entreprises. D’autres sont utiles, telles que les réductions d’impôts sur les dons aux associations ou sur les travaux de rénovation. En France, en 2011, le rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales avait évalué le coût des dépenses fiscales et des niches sociales inutiles ou non efficientes à un montant compris entre 15 et 65,4 milliards d’euros annuels [22].

Les mesures néolibérales n’ont pas permis de réduire la dette. Des dépenses publiques illégitimes se sont creusées : le sauvetage des grands actionnaires des banques après les crises financières de 2007-2008, les dépenses publiques mobilisées pendant la pandémie de Covid-19 sans mettre les profiteurs de crise à contribution, les intérêts versés aux banques privées et aux acteurs des marchés financiers. Du côté des recettes, rien n’a été fait pour s’attaquer aux niches fiscales inutiles et à la fraude fiscale. Au contraire, une multitude de réformes fiscales à l’avantage des plus riches et des grandes entreprises ont été décidées. Elles ont réduit les ressources publiques sans réellement créer des emplois.

En France, on estime les dépenses inutiles et les pertes de recettes – et donc la charge d’intérêts supplémentaires qu’elles provoquent en générant de l’endettement supplémentaire [23] – à un montant compris entre 112,2 et 242,6 milliards [24] d’euros par an [25]. Or, en 2024, le déficit public s’est élevé à 169,6 milliards d’euros. Mettre fin à la fraude fiscale, aux niches fiscales et sociales inutiles, aux cadeaux faits aux riches et aux grandes entreprises (exemples : non-majoration de la taxe sur les transactions financières, etc) permettrait donc de combler le déficit public et de résorber petit à petit la dette publique. Nul besoin de se serrer la ceinture, d’austérité, ou de recettes néolibérales.

L’État s’affaiblit, la démocratie aussi

Il faut mettre fin à l’appauvrissement de l’État par l’austérité. Au fil des coups de massue néolibéraux, les pouvoirs publics se privent de vecteurs de revenus futurs. Par exemple, lorsqu’ils privatisent une entreprise publique, cela leur rapporte sur le moment, mais leur fait souvent perdre en ressources publiques à long terme. De plus, les pouvoirs publics se privent de ses moyens d’action sur l’économie, de son pouvoir de relance. Il se prive de revenus fiscaux qui vont dans les caisses de l’État lorsque l’activité économique se porte bien. Quand c’est le cas, l’État touche davantage de TVA, davantage d’impôts sur le revenu, sur les entreprises, etc. Finalement, les États font des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises avec comme justification fallacieuse que cela leur permettra de créer des emplois. Les grandes entreprises utilisent ces cadeaux pour verser toujours plus de dividendes à leurs actionnaires au lieu d’augmenter leurs investissements productifs et d’engager du personnel.

Ainsi, pour rembourser la dette publique, les pouvoirs publics renoncent à assumer leurs devoirs envers la population. Bien sûr, les démocraties représentatives sont très loin d’être authentiques, mais il n’en reste pas moins que les gouvernements sont des émanations (déformées) du vote de la population, ce qui n’est pas le cas des entreprises privées. Plus ils perdent en compétence et en pouvoir par rapport au secteur privé, plus la démocratie représentative s’affaiblit. De l’autre côté, le secteur privé – principalement les plus riches et les grandes entreprises – se frotte les mains en accumulant toujours plus de profits et de dividendes avec l’aide des gouvernements.

Graphique 1 : Hausse de la richesse privée vs baisse de la richesse publique dans les pays du Nord, de 1970 à 2020 [26]

À qui profite la dette publique ?

La dette publique, qui continue d’augmenter, est une source de richesse privée. Elle procure un placement sûr aux investisseurs, car les États remboursent quasiment toujours leurs dettes.

Ce placement rapporte des intérêts payés par les États aux fonds d’investissement, compagnies d’assurance, banques et donc aux personnes qui placent leur argent en masse dans ces structures. Plus la dette publique est élevée, plus le transfert d’argent – via le paiement d’intérêts – de l’État, des contribuables, vers les banques et les acteurs des marchés financiers est important.

Des alternatives existent, comme financer des dépenses publiques en taxant les plus riches, les grandes entreprises, en empruntant à 0% auprès de sa Banque centrale. Le CADTM milite pour que les États empruntent à du 0% (non-indexé sur l’inflation) auprès des plus riches, et à du 3% au-dessus de l’inflation auprès des classes populaires pour assurer une redistribution via l’endettement public. Plus ces alternatives seront développées, plus fort sera le transfert d’argent des plus riches et des grandes entreprises vers la population. C’est le cas lorsque l’État finance un service public accessible à toustes (hôpital, par exemple) en taxant le capital. Les alternatives seront développées plus en profondeur dans une quatrième partie.

Un gouvernement de gauche radicale qui serait élu en Europe sans le soutien massif de la population dans la rue aurait du mal à réellement changer les choses. Les forces de gauche doivent mobiliser la population avant et une fois qu’elles sont au pouvoir, pour que le mouvement social les appuie dans le bras de fer avec les autres gouvernements, la Commission européenne, les banques, etc. C’est ce que n’ont pas fait Alexis Tsipras et Yannis Varoufakis lorsque Syriza est arrivé au pouvoir en janvier 2015, misant tout sur les négociations en coulisses avec la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, plutôt que sur une stratégie de rapport de force mobilisant la population.

Un autre moyen, complémentaire du précédent, pour arriver à mettre en place ces alternatives, serait une alliance entre États. Par exemple, en 2015, Podemos réalisait une percée en Espagne avec 20,68% des voix aux élections générales (22% pour le Parti socialiste espagnol – PSOE), Syriza arrivait au pouvoir en Grèce, François Hollande (officiellement à gauche et contre « la finance ») était au pouvoir en France. Les conditions étaient réunies pour créer des contacts internationaux, mobiliser les foules et pousser pour des alternatives radicales.

Il est évident que, 10 ans plus tard, les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Néanmoins, il est primordial de s’organiser et de continuer à lutter, d’une part pour défendre les personnes qui sont ciblées par les forces racistes, fascistes actuels : les migrant·es, les musulman·es, les personnes racisées plus globalement, les personnes LGBTQUIA+, les femmes, dont les droits reproductifs sont menacés, les personnes précarisées par la mondialisation néolibérale, etc. Il est essentiel de continuer à imaginer des alternatives à mettre en place à une échelle locale, nationale ou mondiale – même pendant cette période – car, lorsque cette vague d’extrême droite aura été vaincue, quand la majorité de la population aura réalisé que leur vie n’est pas meilleure avec moins de migrant·es, il faudra saisir l’opportunité historique de changer le monde – autant sur le plan social et économique, qu’écologique et climatique. Il faudra que les forces de gauches aient un programme, des alternatives radicales à proposer et que les mouvements sociaux aient encore du souffle. Il est vital que les idées progressistes radicales continuent à circuler même si elles paraissent utopiques à une large majorité de la population pour le moment.

Pour un audit citoyen de la dette publique et l’annulation des dettes illégitimes

Pour réduire la dette d’une manière démocratique, la meilleure recette reste un audit citoyen de la dette suivi d’une annulation de la part définie comme illégitime. Deux cas de figure sont possibles :

- Un gouvernement fidèle aux intérêts du peuple veut remettre en cause le paiement de la dette illégitime et cela avec la participation active de la population.

- Une population qui se mobilise contre un gouvernement qui s’attaque aux droits sociaux sous prétexte de rembourser la dette. L’audit citoyen est un des outils pour favoriser la prise de conscience (du caractère illégitime des dettes et de la politique du gouvernement) par des secteurs de plus en plus larges de la population.

Un audit citoyen de la dette publique combiné, dans certains cas, avec une suspension unilatérale et souveraine de son paiement, devrait permettre l’annulation/la répudiation de la partie illégitime, insoutenable et/ou illégale de la dette et de réduire de manière importante la part restante. Il s’agit également de mettre un frein à ce type d’endettement pour le futur. Des audits de la dette à participation citoyenne sont plus que jamais nécessaires.

Encadré : Quels types de dettes ne devraient pas être remboursées ?

- Les dettes odieuses, selon la doctrine d’Alexander Nahum Sack (1890-1955). Deux conditions sont établies : 1) La dette a été contractée contre l’intérêt de la Nation, du peuple, ou de l’État (exemple : contracter une dette pour des fins personnelles, pour réprimer sa population). 2) Les créanciers ne peuvent pas démontrer qu’ils ignoraient l’usage d’une telle dette.

- Les dettes illégitimes. Ce sont les dettes contractées par les pouvoirs publics sans respecter l’intérêt général ou d’une manière qui lui est préjudiciable.

- Les dettes illégales, pour lesquelles des procédures légales en vigueur, nationales ou internationales, n’ont pas été respectées.

- Les dettes insoutenables, qui ne peuvent être remboursées sans porter une atteinte grave à la capacité de l’État à assurer ses obligations en matière de droits humains fondamentaux (éducation, santé, accès à l’eau, fourniture de logements décents). L’économie et l’emprunt doivent être au service de la population et non l’inverse.

Auditer et annuler une dette est tout à fait possible. Cela a été réalisé en Équateur en 2007-2008. L’audit a été réalisé, sous le mandat de Rafael Correa, avec la participation active du CADTM [27]. En Grèce, en 2015, une commission d’audit de la dette a été créée par la présidente du parlement, là aussi coordonnée par le CADTM, mais le gouvernement Syriza n’a pas appliqué ses recommandations et a capitulé face aux créanciers [28].

Plus largement, annuler une dette est parfaitement possible. Cela a été réalisé plusieurs fois dans l’Histoire. Par exemple, dans le cadre de la Guerre froide, les puissances occidentales avaient intérêt à ce que l’Allemagne de l’Ouest (RFA) se relève très rapidement sur le plan économique. Elles ont donc concédé une annulation de 70% de la dette du pays, et une réduction des intérêts qui ont dès lors osciller entre 0 et 5% [29].

Avant de lancer cet audit, les États peuvent suspendre le paiement de leur dette pour mettre la pression sur les créanciers. Plus ils seront nombreux à le faire en même temps, plus cela sera susceptible de fonctionner. Une fois l’audit réalisé et la part illégitime de la dette annulée, l’État indemnisera les petits porteurs de titres de dette publique. Il veillera également à ce que les citoyen·nes soient bien mieux informé·es sur les questions liées à la dette publique : qui la détient ? Pour quelles dépenses endette-t-on le pays ?

D’autre part, la dette publique des États européens détenue par la BCE doit être purement et simplement annulée. La BCE détient environ 25% de la dette publique, soit environ 2 500 milliards d’euros. Cette annulation n’aurait pas de conséquence sur le fonctionnement de la Banque centrale européenne et permettrait aux États membres de l’Eurozone de libérer des ressources pour financer la bifurcation écologique, les dépenses de santé, d’investissement et les dépenses sociales [30].

Concernant la dette réclamée par des États du Nord à des pays des Suds, les gouvernements de ces derniers doivent aussi mener un audit et annuler d’eux-mêmes une partie de ces créances. Cela doit faire partie d’une politique plus large de réparations versées par le Nord global au Sud global pour les crimes commis pendant la colonisation et la destruction du vivant, dont les États et grandes entreprises du Nord sont responsables et qui impactent très largement les peuples des Suds.

Pour un système de financement des États dans l’intérêt du plus grand nombre

Pour une dette légitime

L’endettement public n’est pas mauvais en soi. L’emprunt public est légitime s’il est au service de projets eux-mêmes légitimes et si ceux et celles qui contribuent à l’emprunt le font également de manière légitime. La banque centrale dans chaque pays doit pouvoir octroyer des crédits à taux zéro aux pouvoirs publics. Par ailleurs, un gouvernement populaire n’hésitera pas à obliger les grandes entreprises (nationales ou étrangères) et les ménages les plus riches à contribuer à l’emprunt sans que ceux-ci en retirent avantage, c’est-à-dire à taux zéro et sans compensation pour l’inflation. Simultanément, une grande partie des ménages des classes populaires qui ont une épargne pourront être convaincus d’accepter de confier volontairement celle-ci aux pouvoirs publics afin de financer les projets légitimes mentionnés plus bas. Ce financement sur base volontaire par les couches populaires serait rémunéré à un taux réel positif. Ce mécanisme serait hautement légitime car il financerait des projets utiles pour la société et parce qu’il permettrait de réduire et de redistribuer la richesse des plus riches tout en augmentant les revenus des couches populaires et en sécurisant leur épargne.

La dette publique pourrait constituer un instrument de financement d’un vaste programme de transition écologiste-féministe-socialiste, au lieu de servir à imposer des politiques antisociales, extractivistes, productivistes, favorisant la compétition entre les peuples. Les pouvoirs publics peuvent recourir à l’emprunt pour :

• Socialiser les activités de reproduction sociale en développant notamment les services publics gratuits (éducation, santé, culture…) ;

• Financer la fermeture complète des centrales nucléaires et thermiques ;

• Remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables respectueuses de l’environnement ;

• Garantir la souveraineté alimentaire et financer une reconversion de l’agriculture actuelle qui contribue de manière importante à la crise écologique. Il s’agit de donner aux activités agricoles une orientation compatible avec la lutte contre le changement climatique et avec la promotion de la biodiversité en favorisant notamment les circuits courts et en produisant sur un modèle agro-écologique ;

• Réduire radicalement le transport routier et aérien au profit de transports collectifs par voies ferrées ;

• Financer un vaste programme de développement d’un habitat de meilleure qualité et consommant beaucoup moins d’énergie ;

• Mettre fin aux discriminations et à la criminalisation des personnes migrantes, et financer une politique d’accueil des migrant·es respectueuse du droit de circulation et d’établissement.

Pour une socialisation des banques

En plus des mesures décrites au-dessus, les banques doivent être socialisées – c’est-à-dire placées sous contrôle citoyen. Leur taille doit être réduite, tout comme celle des assurances.

Ce service public bancaire aurait le monopole de l’activité bancaire, à l’exception du secteur coopératif de petite taille. Cela permettrait à un gouvernement de s’appuyer sur la banque centrale et les autres banques – qui auraient obligation de prêter à très faible taux d’intérêt comme c’était le cas dans le circuit du Trésor – pour mener à bien les projets pour lesquels il a été élu. Les prêts accordés aux États, aux entreprises, aux particuliers, devraient être distribués en fonction du caractère socialement utile et de la soutenabilité écologique d’un projet. Aujourd’hui, c’est tout le contraire, car seul le profit compte.

Ce processus de socialisation du secteur bancaire s’accompagnera d’une séparation des banques de dépôt (où les déposant·es placent leur argent, leur épargne) et des banques d’affaires (qui placent de l’argent sur les marchés financiers dans l’espoir de faire du profit). Franklin Roosvelt avait déjà décidé cette séparation en 1933 (Glass-Steagall Act) après la crise financière de 1929. Cette loi a finalement été abrogée en 1999, conséquence de la vague néolibérale des années 1980 et 1990. C’est en grande partie à cause de cette abrogation que les États ont dû venir au secours des banques après la crise des subprimes. Si le Glass-Steagall Act était encore en vigueur, les banques n’auraient pas pu transformer les prêts des client·es en produits financiers échangeables sur les marchés financiers (titrisation). La crise n’aurait donc pas impacté tout le système financier international. De plus, les États n’auraient pas été « obligés » de sauver les banques en faillite, car elles n’auraient pas détenu l’épargne de la population.

Il faut également interdire aux banques de réaliser des transactions avec les paradis fiscaux [31]. En effet, à la fin des années 2010, 12% de la part du patrimoine financier des grandes fortunes européennes étaient cachées dans les paradis fiscaux [32].

En complément du nouveau circuit de financement, changer radicalement la fiscalité et la comptabilité

Les États doivent également changer radicalement leur politique fiscale, de manière à opérer une redistribution beaucoup plus juste. Ils doivent mobiliser des moyens importants pour lutter contre la fraude fiscale et lever beaucoup plus justement les ressources fiscales. Il faut empêcher les cabinets qui organisent l’évasion fiscale de le faire et arrêter de recourir à leurs services en tant qu’État. Les gouvernements doivent aussi prendre proportionnellement beaucoup plus aux plus riches et aux grandes entreprises, et réduire la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits de première nécessité. Il est nécessaire d’imposer davantage le patrimoine, les rentes de tous types, comme les superprofits, les dividendes et les multinationales. Le taux d’imposition marginal du revenu doit être relevé aux niveaux en vigueur avant les années 1980, soit environ 90% pour la dernière tranche de revenus. Cela permettrait une redistribution réelle via la politique fiscale.

Les États doivent également contrôler les mouvements de capitaux, ce qui leur permettrait de taxer les transactions financières.

Concernant la comptabilité, l’Union européenne oblige les collectivités locales à inscrire 100% d’une dépense d’investissement importante dans les comptes liés à l’année de la dépense [33]. C’est un formidable outil pour dissuader l’investissement public dans les transports ferroviaires, dans la bifurcation écologique, car les collectivités locales qui souhaiteraient se lancer dans de telles dépenses sont limitées par les règles des 3% de déficit. Inscrire une grosse dépense d’investissement dans leur budget annuel les obligerait donc à couper dans une multitude de dépenses courantes. Ces collectivités privilégient donc les partenariats public-privé dans lesquels, la plupart du temps, l’institution publique assume les risques et l’entreprise privée engrange les profits. Dans la comptabilité nationale, le CADTM propose de retirer du calcul des déficits publics les dépenses sociales essentielles (par exemple : faire en sorte qu’il n’y ait plus personne qui vive dans la rue) et les dépenses d’investissements écologiques. Elles seraient considérées comme « des dépenses en temps de crise », non soumises aux contraintes comptables, budgétaires ou financières des autres types de dépenses [34].

Les banques, la proposition de « bons d’État » et de réforme fiscale radicale que nous faisons pourraient ainsi financer la bifurcation écologique ; des politiques de lutte le racisme, la xénophobie, le sexisme et la discrimination sur les marchés du travail, du logement, de l’éducation ; la construction de logements sociaux ; la rénovation des logements pour qu’ils consomment moins d’énergie ; le rachat par l’État des services publics essentiels, comme le secteur de l’énergie, des transports, la production de médicaments, la petite enfance ou les maisons de repos pour personnes âgées qui ne devraient pas être laissées au privé et à la course au profit [35] ; la reconversion de l’agriculture pour aller vers une souveraineté alimentaire faite de nourriture biologique et de circuits courts ; la réduction radicale du transport routier et aérien au profit de transports collectifs par voies ferrées sur tout le territoire européen ; une diplomatie puissante pour prévenir les conflits ; l’aide humanitaire... Il est urgent de donner davantage de ressources aux collectivités locales – régions, département, communautés autonomes, ville, villages – qui connaissant leur territoire et qui seront les mieux placés pour y mener la bifurcation écologique.

Ce nouveau mode de financement public permettrait de mettre un terme aux politiques d’austérité. Les pouvoirs publics retrouveraient leur pouvoir d’action pour corriger les inégalités et les déterminismes sociaux. Cela se traduirait par des politiques de discrimination positive, par une refonte des programmes scolaires pour transmettre une éducation non sexiste et non raciste. Des politiques de soutien devraient être organisées spécifiquement envers certaines populations, comme les femmes migrantes, les mères célibataires, etc. De la même manière, de l’argent public devra être mobilisé pour mettre en œuvre une politique d’accueil des migrant·es digne de ce nom. La liberté de circulation est un droit fondamental dont seules les personnes ayant un visa issu des pays du Nord jouissent. D’autre part, les personnes migrantes doivent pouvoir transférer la quantité d’argent qu’elles souhaitent à leur famille sans qu’il leur soit prélevé de coûts de transfert, comme c’est le cas aujourd’hui.

Ces financements de l’État pourraient s’accompagner d’une réduction collective du temps de travail avec maintien ou hausse des salaires pour limiter les dégâts subis par le vivant à cause de l’activité humaine. Cette réduction du temps de travail s’accompagnerait d’un plan d’urgence pour la création d’emplois socialement et écologiquement utiles. Le gouvernement démocratiquement élu et régulièrement contrôlé (possibilité d’être révoqué s’il ne tient pas ses promesses) aurait également son mot à dire sur les volumes globaux de production dans l’économie. L’objectif serait que la production réponde strictement aux besoins de la population et à la réalisation de stock de sécurité, pour préserver le vivant et les écosystèmes au maximum.

Le CADTM milite également pour une interdiction des secteurs destructeurs, comme la publicité, l’armement, l’agriculture industrielle ou la finance [36]. Nous souhaitons le remplacement d’une culture de la domination par un modèle fondé sur un sens de la communauté et de la démocratie sociale sans discrimination basée sur origine ethnique ou le genre, un monde qui repose sur l’aide mutuelle, le respect de l’indépendance et une vision écologique globale.

Par Maxime Perriot

L’auteur remercie Eric Toussaint et Jeanne Schuster pour leurs relecture et leurs conseils.

[1] Voir https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/la-dette-publique-des-etats-de-l-union-europeenne/ et Eurostat, Dette publique trimestrielle, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10q_ggdebt/default/table?lang=fr.

[2] Pour en savoir plus, lire Éric Toussaint, Capitulation entre adultes, 2020, Syllepse.

[3] Eurostat, Dette publique trimestrielle, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10q_ggdebt/default/table?lang=fr.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] En résumé, une crise de la dette privée (les banques européennes et étasuniennes ont prêté à outrance, notamment dans le secteur immobilier, sans regarder la solvabilité des client·es) provoquée par les banques étasuniennes, s’est étendue à toute l’Europe. Elle s’est répandue à cause de la financiarisation de l’économie qui rend les grandes banques interdépendantes car elles se vendent tous types de produits financiers entre elles. Cette crise de la dette privée est devenue une crise de la dette publique car les États sont intervenus pour voler au secours des banques.

[7] Pierre Gottiniaux, Daniel Munevar, Antonio Sanabria, Éric Toussaint, Les chiffres de la dette 2015, CADTM, 2015, p.70, https://www.cadtm.org/Les-chiffres-de-la-dette-2015,271.

[8] Ibid.

[9] Source : INSEE et CADTM France, op.cit.

[10] Le refinancement d’une dette signifie qu’un État s’endette pour rembourser une dette antérieure au moment où elle arrive à échéance. C’est très souvent le cas au vu des énormes montants à rembourser lorsqu’un prêt arrive à échéance. C’est aussi ce qu’on appelle « faire rouler sa dette ».

[11] De ces résultats ont été déduites les recettes publiques supplémentaires liées à ces baisses d’impôt. Citons la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune, la baisse du taux nominal de l’impôt sur les sociétés, a baisse des impôts dits « de production », la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, le CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi), la transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations sociales etc. Pour une analyse détaillée des pertes de recettes en France pendant les quinquennats d’Emmanuel Macron et de François Hollande, voir ATTAC France, CADTM, Observatoire de la justice fiscale, « La dette de l’injustice fiscale », Comment la diminution des recettes publiques et les cadeaux fiscaux ont creusé la dette ? », mars 2025, https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/rapport-la-dette-de-l-injustice-fiscale.

[12] ATTAC , CADTM, Observatoire de la justice sociale, « La dette de l’injustice fiscale : Comment la diminuation des recettes publiques et les cadeaux fiscaux ont creusé la dette ? », Mars 2025, https://france.attac.org/nos-publications/notes-et-rapports/article/rapport-la-dette-de-l-injustice-fiscale, p.24.

[13] Par exemple, le rapport « La dette de l’injustice fiscale : Comment la diminuation des recettes publiques et les cadeaux fiscaux ont creusé la dette ? » nous explique, page 15, que « Le CICE a été transformé en 2019 en une baisse de 10 points des cotisations (assurance chômage et retraite complémentaire). Cette réforme a été présentée comme favorisant l’emploi ce qui, par suite, pourrait provoquer une hausse des recettes sociales et fiscales (TVA voire impôt sur le reve- nu). Les études menées sur le sujet ex-post n’indiquent cependant rien de tel. Le comité de suivi et d’évaluation de la loi PACTE de France Stratégie relève ainsi que deux études publiées sur la transformation du CICE en allègement de cotisations sociales aboutissent à un effet nul voire légèrement négatif sur le produit intérieur brut (PIB). »

[14] « Cahier de revendications communes : Sur la dette et la nécessité d’un réel contrôle citoyen sur la finance au niveau européen », mars 2020, p.54.

[15] Ibid.

[16] Ibid, p.66.

[17] Ibid.

[18] Ibid, p.25, et Rapport Attac-Union syndicale Solidaires, « Fraude fiscale, sociale, aux prestations sociales, ne pas se tromper de cible », mars 2022.

[19] « Cahier de revendications communes : Sur la dette et la nécessité d’un réel contrôle citoyen sur la finance au niveau européen », mars 2020, p.54.

[20] Ibid, p.68.

[21] Ibid, p.54.

[22] Rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, juin 2011, p.22.

[23] Dans son estimation, le CADTM France a retenu un emprunt d’une durée de 8 ans et demi (la durée moyenne de la dette française en 2024) à un taux d’intérêt de 2,92 % (le taux moyen pondéré sur les émissions de dette d’État à moyen et long terme depuis le début de l’année 2024).

[24] Ces estimations ne prennent pas en compte la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés (passé de 50% en 1985 à 25% depuis 2022). Elles ne prennent pas en compte la pratique de taux d’intérêt excessifs par les banques, ni l’impact des crises économiques et financières provoquées par les acteurs privées (par exemple, la crise des subprimes de 2008, ou les surcoûts occasionnés par les emprunts toxiques dans la dette des collectivités et des hôpitaux. Voir CADTM France, op.cit. p.7.

[25] CADTM France, op.cit. pp.6-7. Pour voir le détail de ce calcul, voir le tableau page 6. Les sources sont les suivantes : L’estimation basse retient les dépenses fiscales et les niches sociales jugées inutiles par le Rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de juin 2011, l’estimation haute y ajoute les dépenses fiscales et les niches sociales jugées non efficientes par ce même rapport (p. 22). • Les montants de la fraude et de l’évasion fiscales sont issus du rapport du syndicat Solidaires Finances Publiques, « La fraude nuit gravement... » de novembre 2019 (pp. 1, 10, 16, 18, 25), et du rapport de l’Assem- blée nationale « Gestion des finances publiques : lutte contre l’évasion fiscale » du 14 novembre 2023 (p. 48). • L’estimation du coût de la fraude sociale est issu du rapport du Haut conseil de financement de la protection sociale, « Lutte contre la fraude sociale. État des lieux et enjeux » de juillet 2024 (pp. 14, 77-78). • Le coût budgétaire du remplacement de l’impôt sur la fortune (ISF) par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) serait de 4,5 milliards d’euros pour l’année 2023 selon le Rapport du Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital (pp. 213-214) et s’élèverait à 8 Md € si l’on retient le chiffrage de la note d’Attac du 30 avril 2020, « Rétablir et rénover l’impôt de solidarité sur la fortune ». • La perte de recettes fiscales liée à la mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU appelé aussi « flat-tax ») chiffrée à 1,5 Md € par Bercy est estimée dans sa fourchette haute à 20 Md € par Gabriel Zucman (cf. le détail des calculs mis à jour le 26 octobre 2017 suite à sa tribune, « La “flat tax” est une bombe à retardement pour les finances publiques », publiée dans Le Monde du 25 octobre 2017). • Le manque à gagner lié à la non-majoration du taux de la taxe sur les transactions financières est calculé en déduisant de la simulation d’Attac de 10,8 Md € le 1,5 Md € encaissé au titre de 2022 (Notes d’Attac du 14 juin 2023, « Taxe sur les transactions financières : une mesure plus que jamais d’actualité »). Voir également sur ces questions les estimations de l’étude réalisée par les Économistes atterrés (Les Économistes atterrés, É. Berr, L. Charles, A. Jatteau, J. Marie, A. Pellegris, La dette publique. Précis d’économie citoyenne, Paris, Points Économie, 2024, pp. 172-185).

[26] Lucas Chancel, Thomas Picketty, Emmanuel Saez, Gabriel Zucman, op.cit. p.77.

[27] Pour en savoir plus, lire Éric Toussaint, « Lec leçons de l’Équateur pour l’annulation de la dette illégitime », 29 mai 2013, CADTM, https://www.cadtm.org/les-lecons-de-l-equateur-pour-l Lire également : https://www.cadtm.org/Des-espoirs-decus-au-succes-en

[28] Pour en savoir plus, lire Éric Toussaint, Capitulation entre adultes, Syllepse, 2020, https://www.cadtm.org/capitulation-entre-adultes-grece-2015-une-alternative-etait-possible et en particulier : https://www.cadtm.org/Oui-il-y-avait-une-alternative-pour-reussir-Partie-11

[29] « Accord sur les dettes extérieures allemandes », Londres, 27 février 1953, https://jusmundi.com/fr/document/pdf/treaty/fr-agreement-on-german-external-debts-1953-agreement-on-german-external-debts-1953-friday-27th-february-1953. Pour en savoir plus lire, Éric Toussaint, « Pourquoi l’annulation de la dette allemande de 1953 n’est pas reproductible pour la Grèce et les pays en développement », mis à jour le 14 février 2024, https://www.cadtm.org/Pourquoi-l-annulation-de-la-dette-allemande-de-1953-n-est-pas-reproductible#:~:text=L’Allemagne%20a%20b%C3%A9n%C3%A9fici%C3%A9%20%C3%A0,contract%C3%A9s%20par%20des%20emprunteurs%20publics.%20.

[30] Voir « Annuler les dettes publiques détenues par la BCE pour reprendre en main notre destin », CADTM, https://www.cadtm.org/TRIBUNE-Annuler-les-dettes-publiques-detenues-par-la-BCE-pour-reprendre-en-main.

[31] Olivier Bonfond, « Bons d’État : 5 mesures pour mettre les banques au service de l’intérêt général », Ma Tribune, 11 février 2025, consulté le 25 avril 2025, https://matribune.be/cinq-mesures-pour-mettre-enfin-les-banques-au-service-de-linteret-general/.

[32] « Cahier de revendications communes : Sur la dette et la nécessité d’un réel contrôle citoyen sur la finance au niveau européen », mars 2020, p.66.

[33] Ibid, pp.40-50.

[34] Ibid, p.47.

[35] Nous l’avons vu avec le scandale concernant Orpea, acusé de maltraitance dans ses maisons de retraites, qui a éclaté en France en 2022. Pour en savoir plus, lire Victor Castanet, Les Fossoyeurs. Révélations sur le système qui maltraite nos aînés, Fayard, 2022.

[36] Pour lire davantage sur les alternatives, voir le « Cahier de revendications communes : Sur la dette et la nécessité d’un réel contrôle citoyen sur la finance au niveau européen », mars 2020.