Pour lire la partie 1, cliquez ici.

L’extrême concentration du capital dans les mains de quelques privilégiés partout dans le monde

Les inégalités de richesses sont vertigineuses et continuent de se creuser. Oxfam nous apprend qu’en 2020, la fortune des cinq personnes les plus riches de la planète a plus que doublé, alors que la richesse cumulée de 60% de la population mondiale, soit cinq milliards de personnes, a diminué [1].

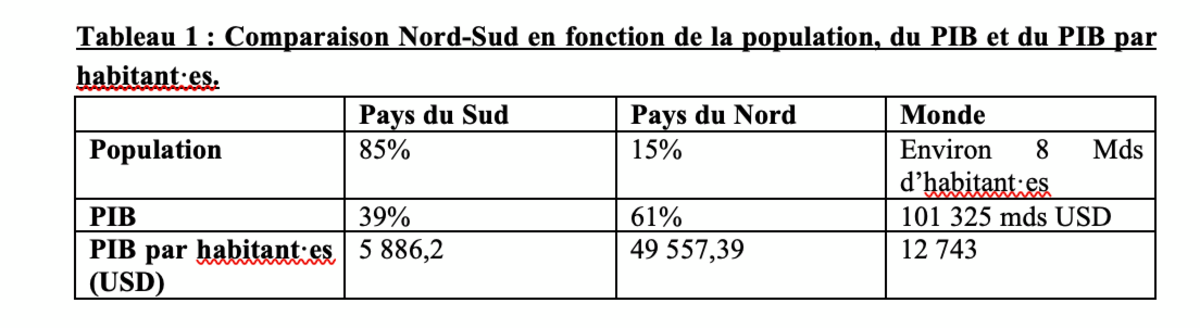

Agrandissement : Illustration 1

Les inégalités de richesses sont partout : dans chaque pays, entre les hommes et les femmes, entre les blancs et les personnes racisées au Nord, mais également entre le Nord et le Sud. Ce tableau nous montre que si quatre personnes sur cinq dans le monde vivent dans les pays dits du « Sud », ces derniers ne réunissent qu’un peu plus d’un tiers du PIB mondial. Nous voyons aussi que le PIB par habitant·es est près de dix fois supérieur dans les pays du Nord que dans ceux du Suds. La différence est énorme.

Agrandissement : Illustration 2

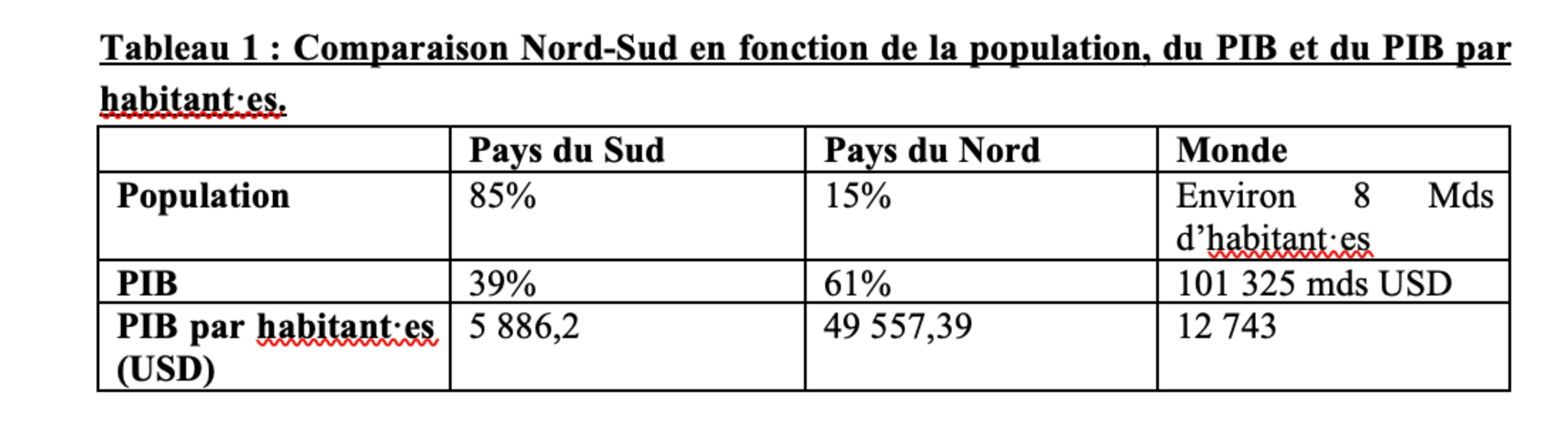

Traduction du graphique :

Extreme wealth inequality : the rise of global billionaires, 1995-2021 : Inégalités extrêmes de richesses : la hausse du nombre de milliardaire dans le monde, 1995 – 2021

Share of total household wealth (%) : Part de la richesse totale des ménages (%)

Global billionaires : Milliardaires dans le monde

Global billionaires wealth in 2021 represents 3,5% of global household wealth : En 2021, la richesse de l’ensemble des milliardaires dans le monde représentait 3,5% de la richesse totale des ménages.

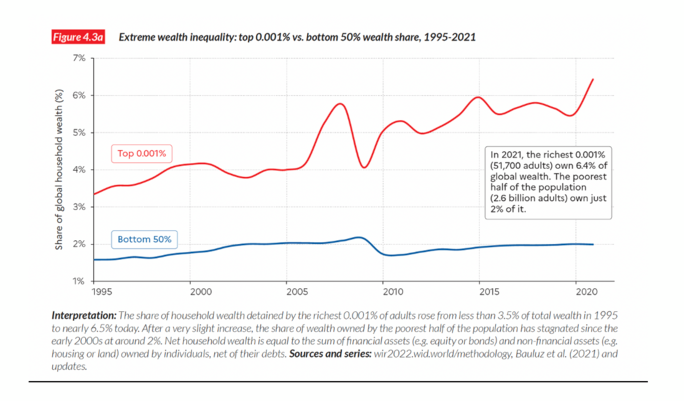

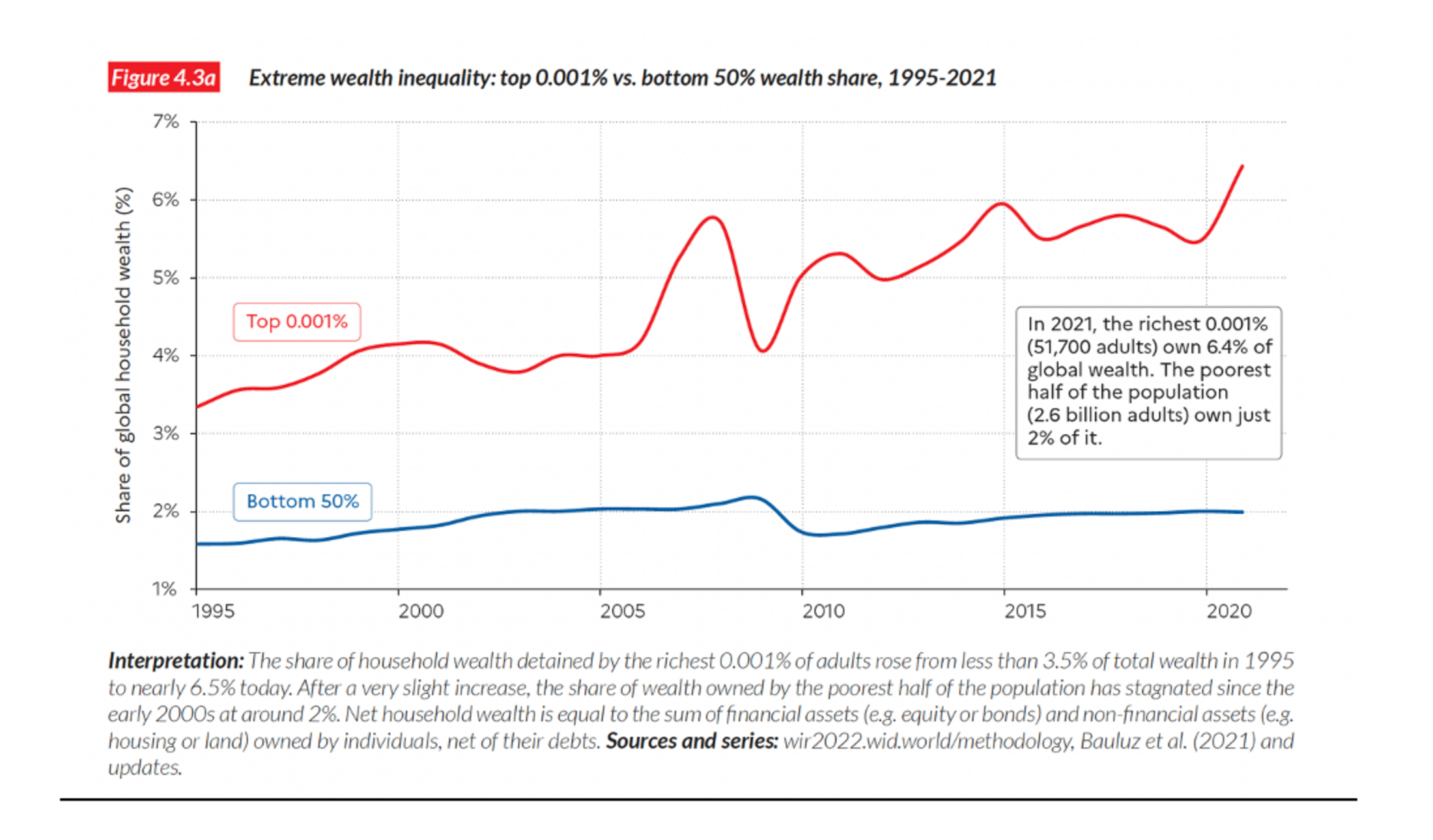

Agrandissement : Illustration 3

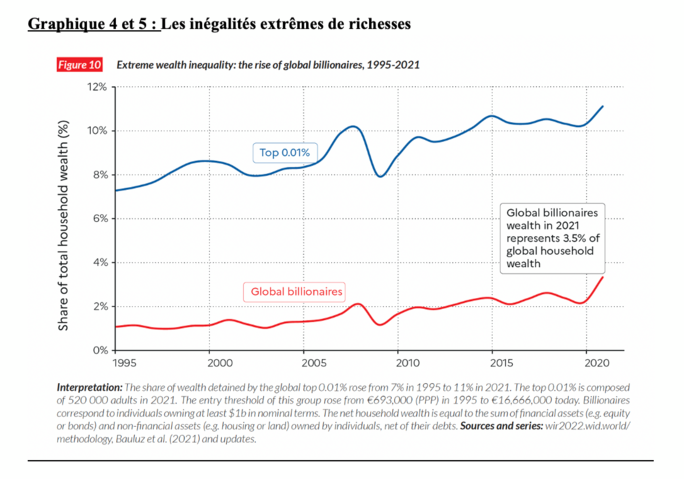

Traduction du graphique :

Extreme wealth inequality : top 0,001% vs. Bottom 50% wealth share, 1995-2021 : Inégalités extrêmes de richesses : part des 0,001% les plus riches dans la richesse mondiale vs part des 50% les plus pauvres dans la richesse mondiale

Share of total household wealth (%) : Part de la richesse totale des ménages (%)

Bottom 50% : 50% les plus pauvres

In 2021, the richest 0,001% (51 700 adults) own 6,4% of global wealth. The poorest half of the population (2,6 billion adults) own just 2% of it : En 2021, les 0,001% les plus riches (51 700 personnnes) possédaient 6,4% de la richesse totale mondiale. Les 50% les plus pauvres (2,6 milliards de personnes) possédaient seulement 2% de celle-ci.

Une autre ligne de clivage est celle des inégalités extrêmes de richesse. Les 0,01% les plus riches (800 000 personnes) concentre 11% des richesses mondiales. Cela signifie que l’équivalent de la population de la ville de Marseille en France possède un dixième de la richesse mondiale.

Les 0,001% les plus riches concentrent 6,5% des richesses mondiales, pendant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale ne représente que 2% des richesses mondiales. Ainsi, 80 000 personnes (l’équivalent du nombre d’habitant·es d’une ville moyenne) possèdent davantage de richesses que la moitié de l’humanité, à savoir 4 milliards de personnes. Le graphique montre bien que l’écart de richesses entre les 50% les plus pauvres et le 0,001 le plus riche ne fait qu’augmenter depuis 2008.

Il apparaît clairement que la tendance est à la hausse de la concentration de richesses dans les mains des plus riches de la planète. Les 800 000 personnes les plus riches possédaient environ 7,5% des richesses mondiales en 1995, puis 8,5% en 2005, 10,5% en 2015, et 11% en 2021. La crise des subprimes (2007-2008) et la pandémie de Covid-19 (2020-2022) ont été des moments d’enrichissement exceptionnels pour les 0,01% les plus riches.

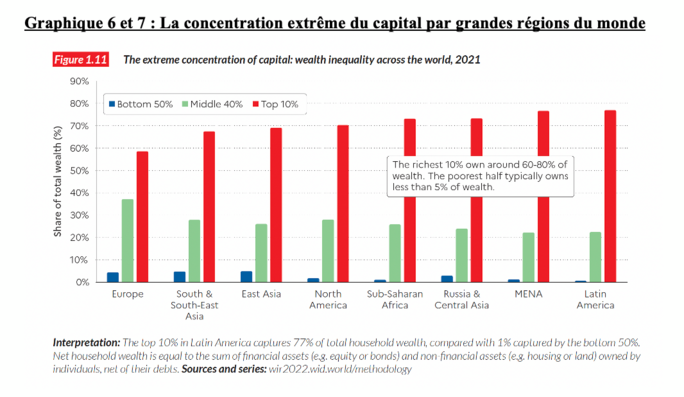

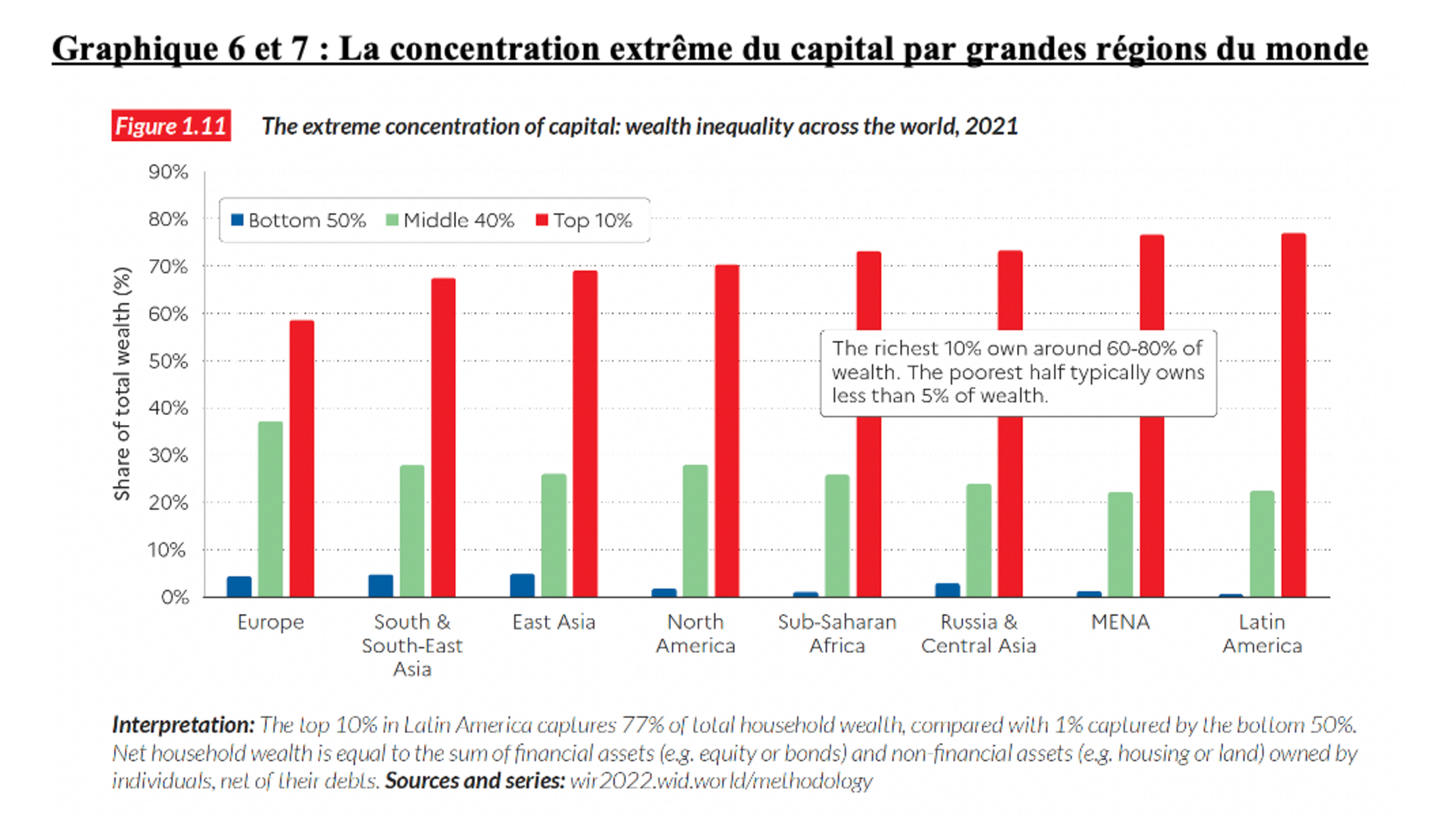

Agrandissement : Illustration 4

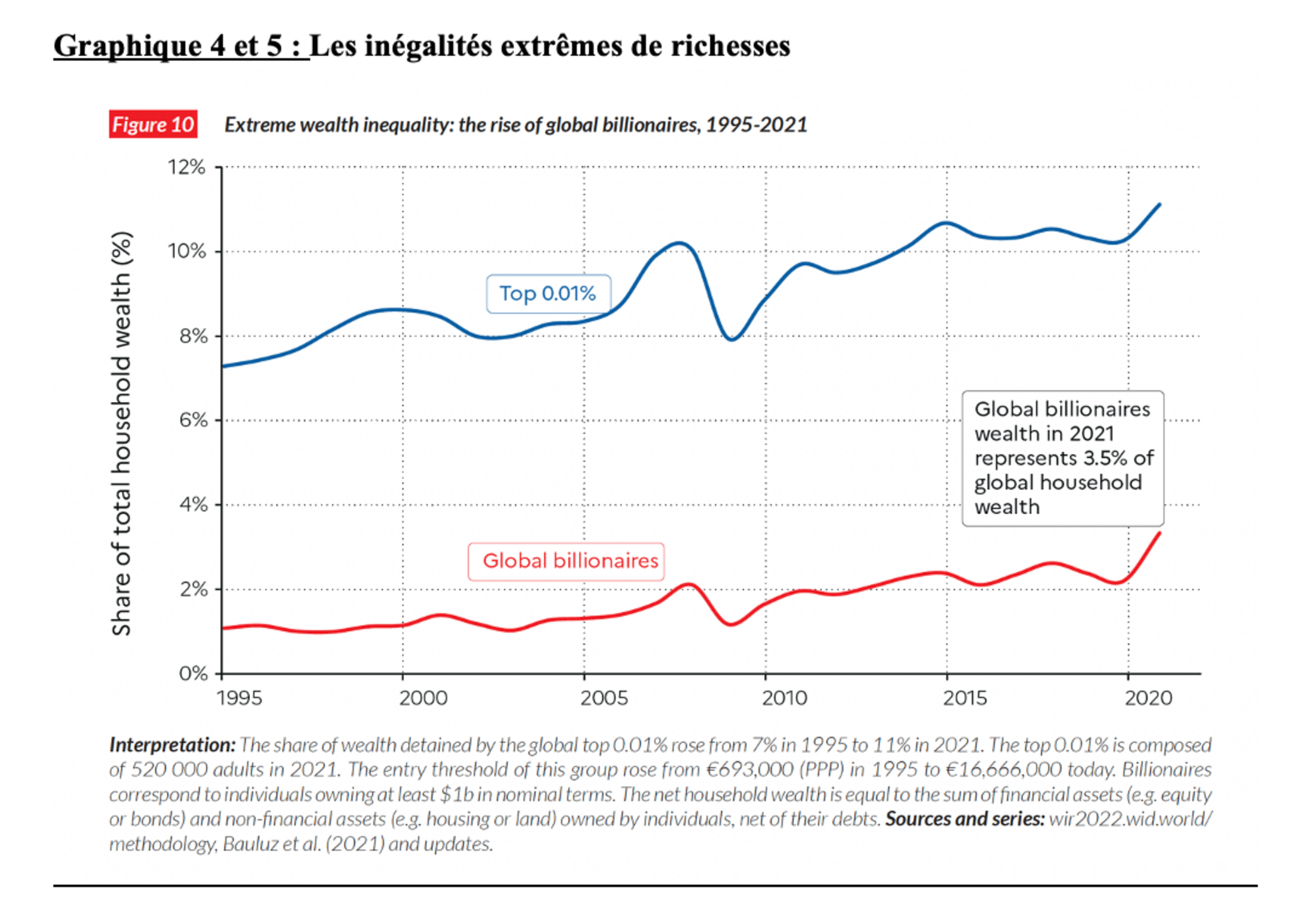

Traduction du graphique :

The extreme concentration of capital : wealth inequality across the world, 2021 : L’extrême concentration du capital : les inégalités de richesse dans le monde en 2021

Share of total wealth (%) : Part de la richesse totale (%)

Bottom 50% : 50% les plus pauvres

Middle 40% : Les 40% du milieu

Top 10% : Les 10% les plus riches

South & South-East Asia : Asie du Sud et du Sud Est

East Asia : Asie de l’est

North America : Amérique du Nord

Sub-Saharan Africa : Afrique subsaharienne

Russia and Central Asia : Russie et Asie centrale

MENA : Moyen-Orient et Afrique du Nord

Latin America : Amérique latine

The richest 10% own around 60-80% of wealth. The poorest half typically owns less than 5% of wealth : Les 10% les plus riches possèdent environ 60-80% des richesses. Les 50% les plus pauvres possèdent moins que 5% des richesses.

Agrandissement : Illustration 5

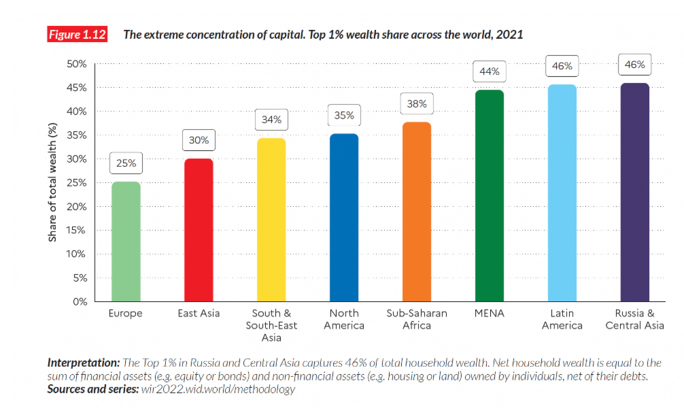

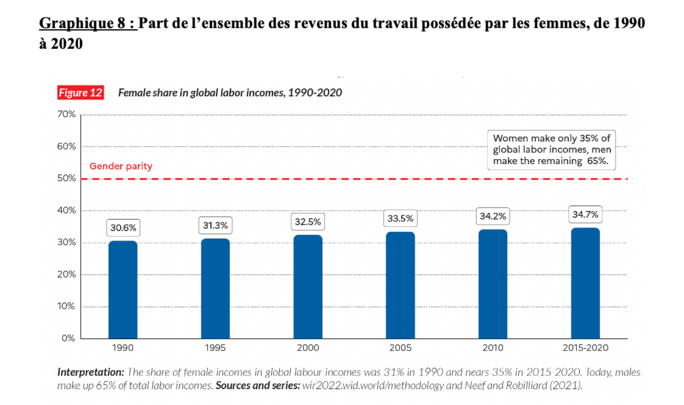

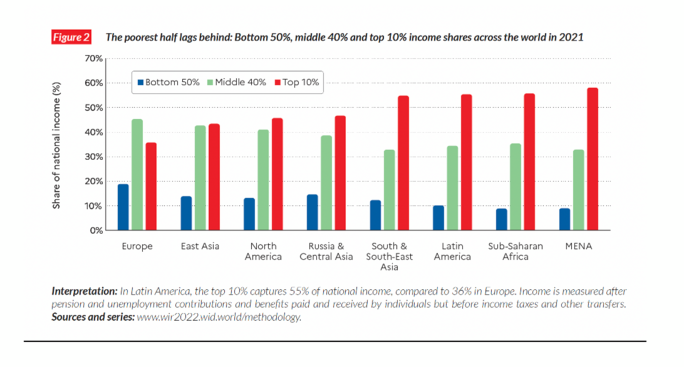

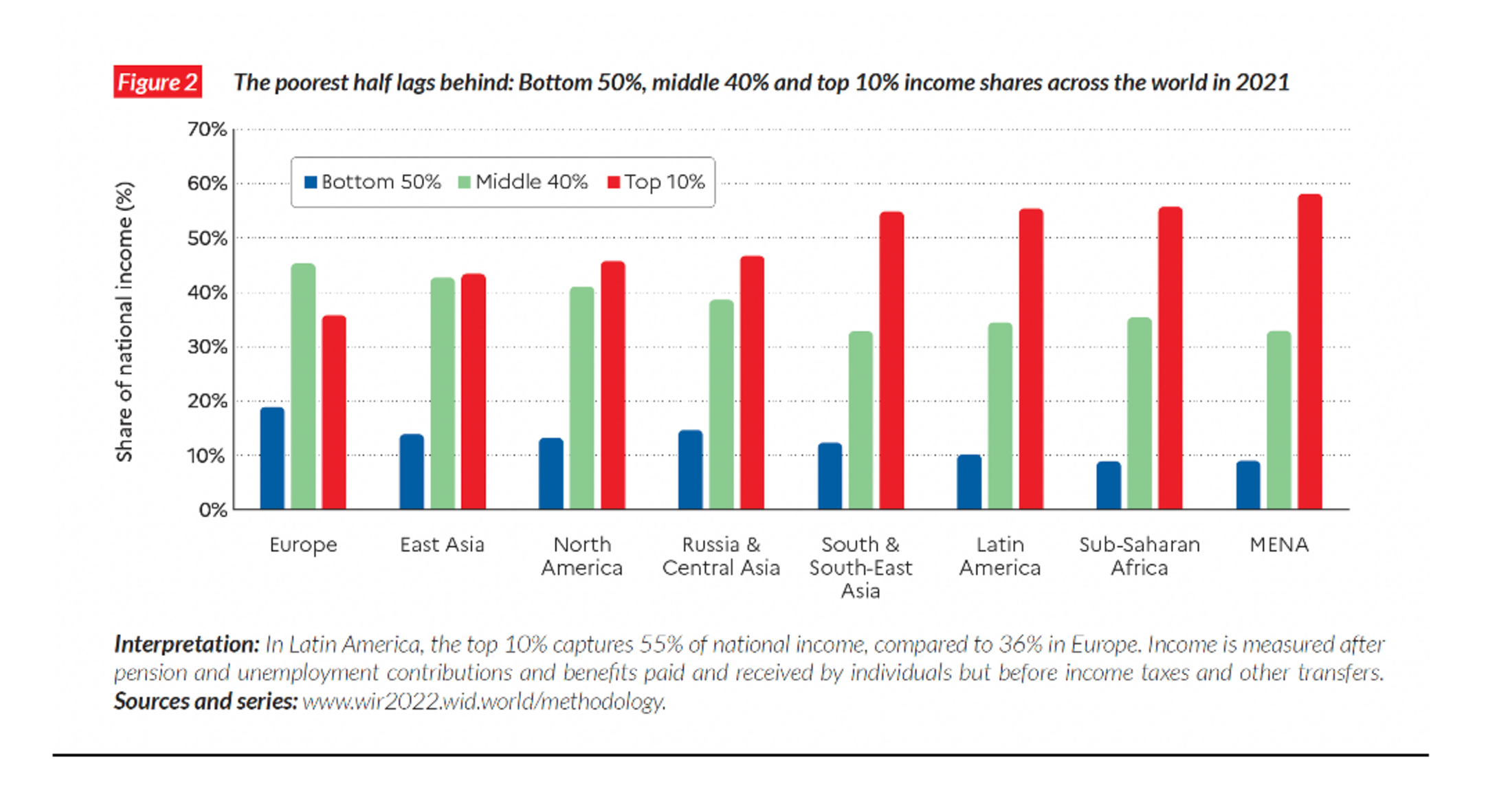

Traduction du graphique :

The extreme concentration of capital : Top 1% wealth share across the world : L’extrême concentration du capital : Part de la richesse mondiale possédée par les 1% les plus riches

Share of total wealth (%) : Part de la richesse totale (%)

Ces graphiques, qui montrent la concentration des richesses par grandes régions du monde, font apparaître les mêmes réalités que celles constatées plus haut. Dans toutes ces régions les 10% les plus riches concentrent entre 60% et 80% des richesses. Dans toutes ces régions, les 50% les plus pauvres représentent moins de 5% des richesses totales. L’Amérique latine, la région Moyen-Orient et Afrique du Nord et la Russie et l’Asie centrale sont les trois régions les plus inégalitaires du point de vue de la concentration des richesses, suivie de très près par les autres grandes régions. Dans ces trois régions, les 1% les plus riches concentrent près de la moitié du capital, et les 10% les plus riches environ trois quarts des richesses.

Cette concentration extrême frappe de plein fouet les minorités racisées et les femmes. Selon Oxfam, aux États-Unis, un ménage noir moyen ne possède que 15,8% des richesses d’un ménage blanc moyen [2]. De la même manière, les femmes détiennent 105 000 milliards de dollars de moins que les hommes sur Terre. Ce montant représente quatre fois l’économie étasunienne [3].

La concentration des revenus dans les mains des hommes et d’une extrême minorité de riches

Au même titre que l’ensemble des richesses, les revenus (les flux qui rémunèrent le travail ou la possession de capital) se concentrent largement dans une minorité de mains, souvent blanches et masculines. Ces derniers accèdent à des positions vectrices de revenus importants car ils grandissent dans des familles qui leur fournissent capital financier (comme nous l’avons vu au-dessus), capital culturel et capital social [4]. Les études et l’emploi occupés sont un moyen pour eux de transformer le capital acquis à la naissance et de légitimer leur place dans la société, masquant le privilège hérité derrière un pseudo-mérite. Comme les positions sociales et les emplois sont bien souvent hérités du capital financier, social, culturel de la famille d’une personne, les inégalités de revenus suivent la même tendance et reflètent les inégalités d’accès au capital.

Au Brésil, selon le rapport d’Oxfam « Multinationales et inégalités multiples », paru en janvier 2024 [5], les « revenus des personnes blanches sont en moyenne 70% plus élevés que ceux des Afro-descendant·es ». La tendance est la même pour les femmes dans le monde. Les personnes qui sont à l’intersection des oppressions, telles que les femmes racisées, subissent d’autant plus ces inégalités de revenus.

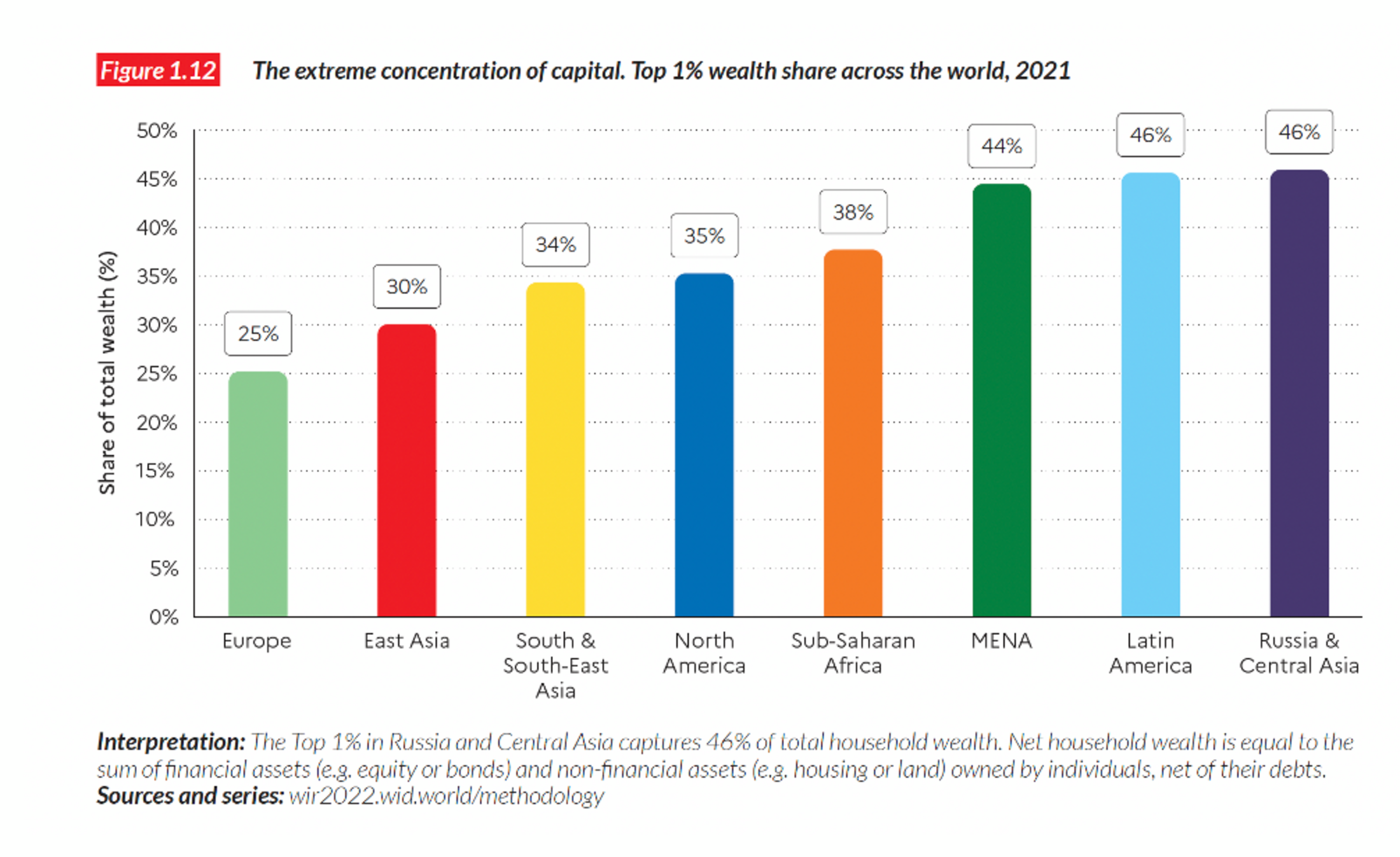

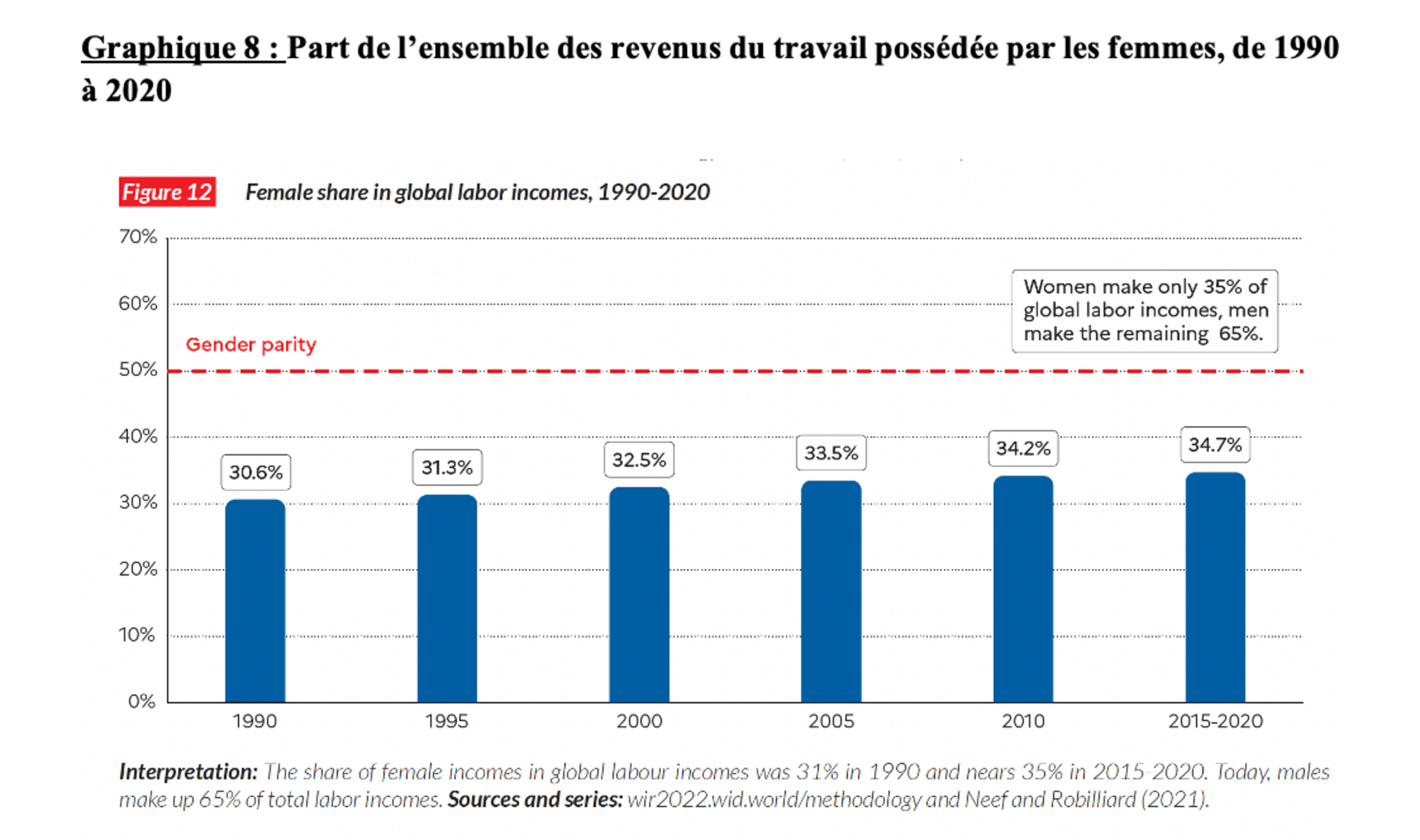

Agrandissement : Illustration 6

Traduction du graphique :

Female share in global labor incomes : Part des revenus du travail possédés par les femmes

Gender Parity (%) : Parité de genre (%)

Women make only 35% of global labor incomes, men make the remaining 65% : Les femmes gagnent seulement 35% des revenus du travail, les hommes les 65% restants.

Commençons avec ce graphique. Il montre la part des revenus du travail qui va dans la poche des femmes. Sur la période 2015-2020, les femmes ont obtenu un peu plus d’un tiers des revenus du travail. Ce chiffre s’explique de deux manières : les femmes sont moins bien payées que les hommes et elles ont moins accès à l’emploi. Évidemment, cela ne veut pas dire que les femmes travaillent moins que les hommes. Elles cumulent les heures de travail gratuit dans le foyer (ménage, cuisine, s’occuper des enfants). Elles travaillent en moyenne beaucoup plus que les hommes. C’est la double voire triple journée de travail des femmes. Du fait qu’elles travaillent davantage dans la sphère privée, leur accès à l’emploi rémunéré est réduit. Elles perçoivent donc moins de revenus issus de l’emploi, ce qui a des conséquences graves telles qu’une dépendance potentiellement dangereuse envers leur partenaire ou mari.

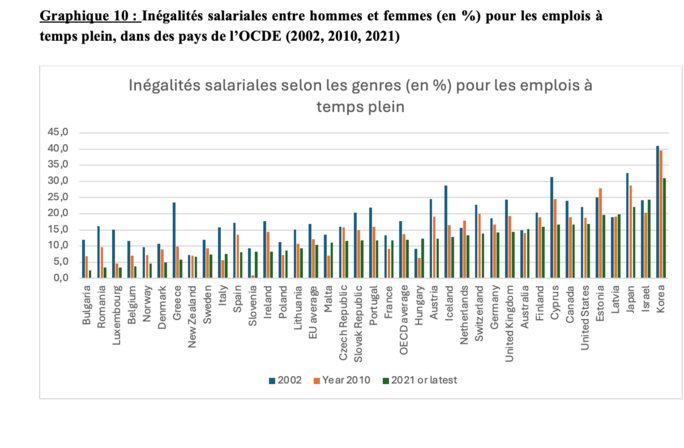

Et même quand elles ont accès au marché de l’emploi en temps plein, les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes.

Agrandissement : Illustration 7

Traduction du graphique :

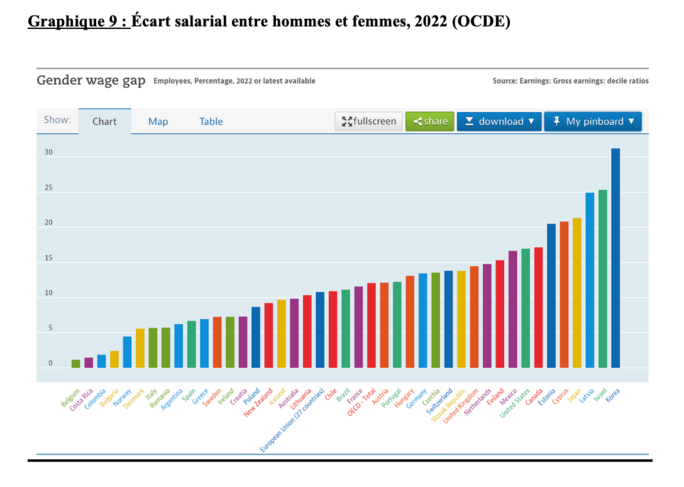

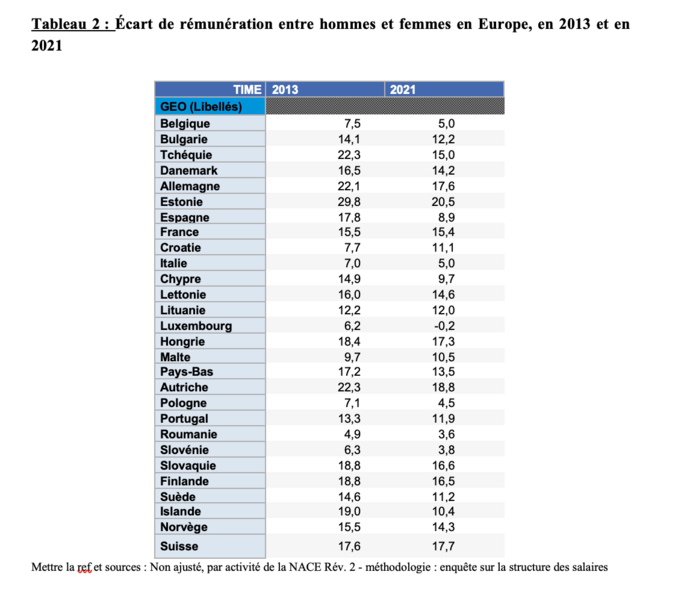

Gender wage gap (employees, percentage, 2022 or latest available) : Écart salarial hommes femmes (employé·es, pourcentage, 2022 ou dernier chiffres disponible)

OECE : OCDE

Cet écart salarial entre les hommes et les femmes est matérialisé par le graphique 9. Il affiche la différence entre le salaire médian masculin et féminin pour un emploi à plein-temps, par pays, en pourcentage. Le salaire médian des femmes correspond au salaire pour lequel 50% des femmes gagnent davantage et 50% gagnent moins. C’est la même chose pour le salaire médian des hommes. Par exemple, en moyenne, dans l’ensemble des pays de l’Union européenne, le salaire médian des femmes est 11% plus bas que celui des hommes pour un emploi à temps plein. Cet écart monte jusqu’à 31,2% en Corée du Sud. Il est de 17% aux États-Unis, de 16,7% au Mexique, de 11% au Brésil et au Chili, ou de 11,5% en France. Selon les statistiques de l’OCDE, les pays appartenant à cette organisation où l’écart de salaire médian entre hommes et femmes est le plus bas sont la Belgique, le Costa Rica et la Colombie, avec des écarts inférieurs à 2%.

Agrandissement : Illustration 8

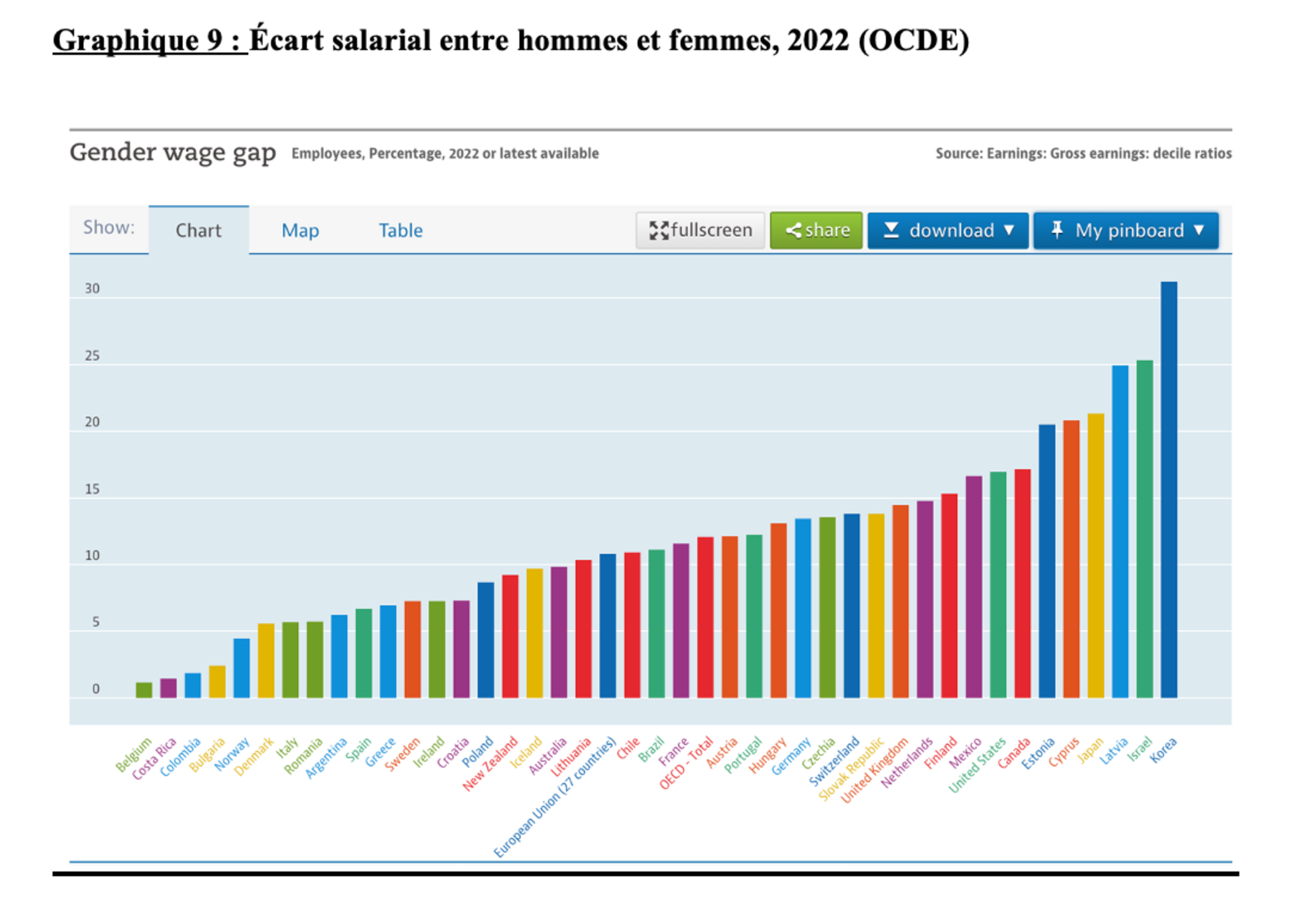

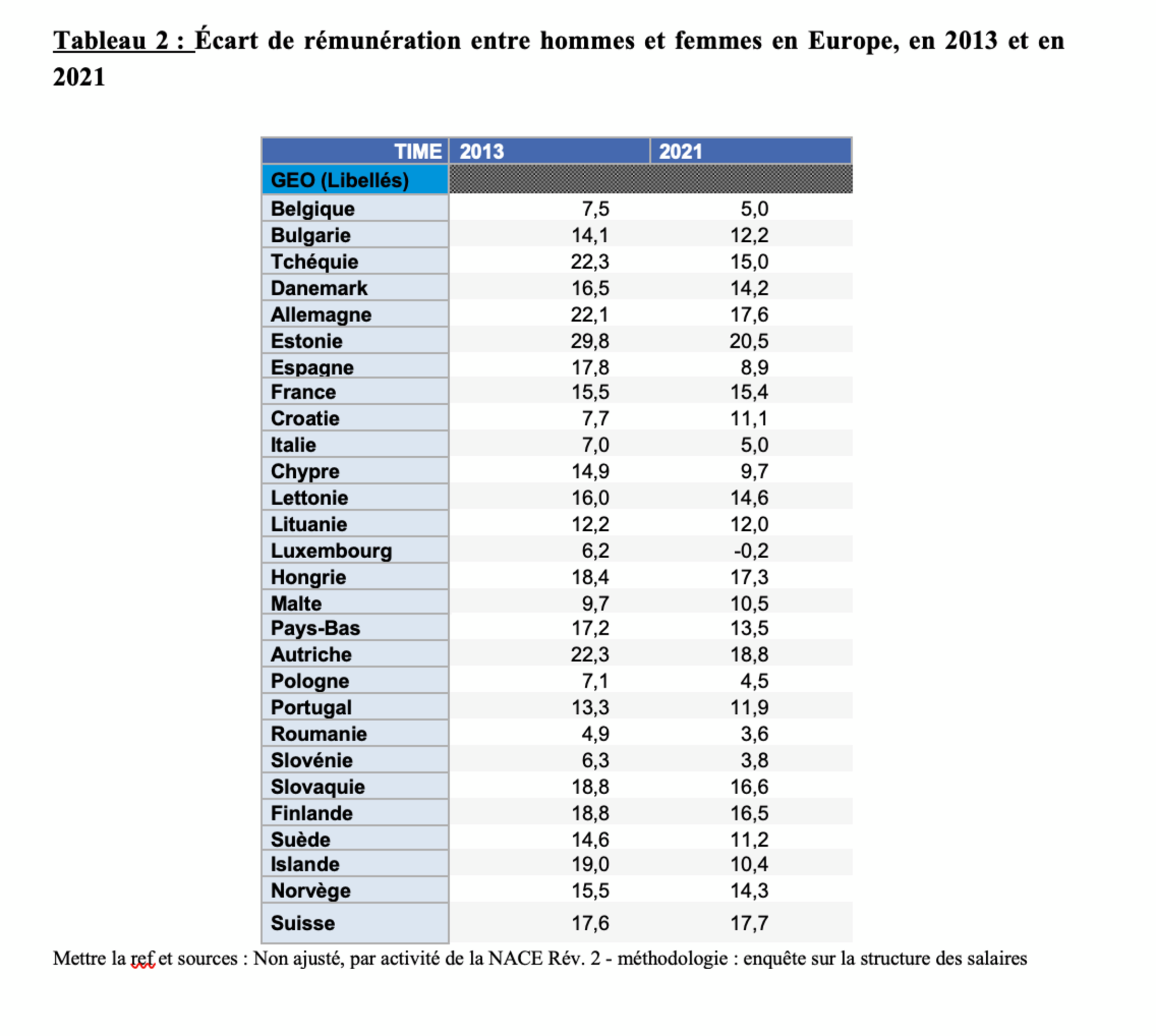

Source : Eurostat

Ce tableau utilise une autre méthodologie. Réalisé par Eurostat, ses chiffres représentent l’écart de rémunération horaire brute moyenne entre les hommes et les femmes. Ces chiffres sont calculés sur la base des entreprises comptant 10 salarié·es ou plus. Ce mode de calcul est intéressant car il prend également en compte les personnes qui ne sont pas employées à temps plein. Or, de nombreuses femmes travaillent à temps partiel. Ce mode de calcul est donc plus représentatif que le précédent, qui reste intéressant car il ne couvre pas uniquement des pays européens.

Ce tableau nous montre que l’écart de rémunération horaire brute moyenne est toujours très élevé en Europe. Il va de 0 au Luxembourg à 20,5% en Estonie, avec une moyenne de 12,7% pour l’Union européenne. À noter que l’Allemagne et la France présentent des écarts importants de rémunération avec respectivement 17,6% et 15,4% de moins par heure pour les femmes. L’Italie, la Belgique, le Luxembourg, la Roumanie, ou encore la Slovénie sont les pays avec l’écart de rémunération le plus faible entre les hommes et les femmes, avec un écart inférieur ou égal à 5% par heure travaillée.

On constate enfin une légère mais largement insuffisante amélioration générale entre 2013 et 2021. Dans certains pays comme l’Espagne, où le mouvement social féministe a été fort et où des politiques de réduction des inégalités salariales ont suivi, l’écart s’est considérablement réduit. Alors que les femmes gagnaient en moyenne, par heure, 17,8% de moins que les hommes en 2013, l’écart s’était réduit à 8,9% en 2021.

Agrandissement : Illustration 9

La tendance observée se confirme sur ce graphique de l’OCDE, où l’écart salarial se réduit dans la grande majorité des pays, même si le niveau d’inégalités reste beaucoup trop élevé.

Agrandissement : Illustration 10

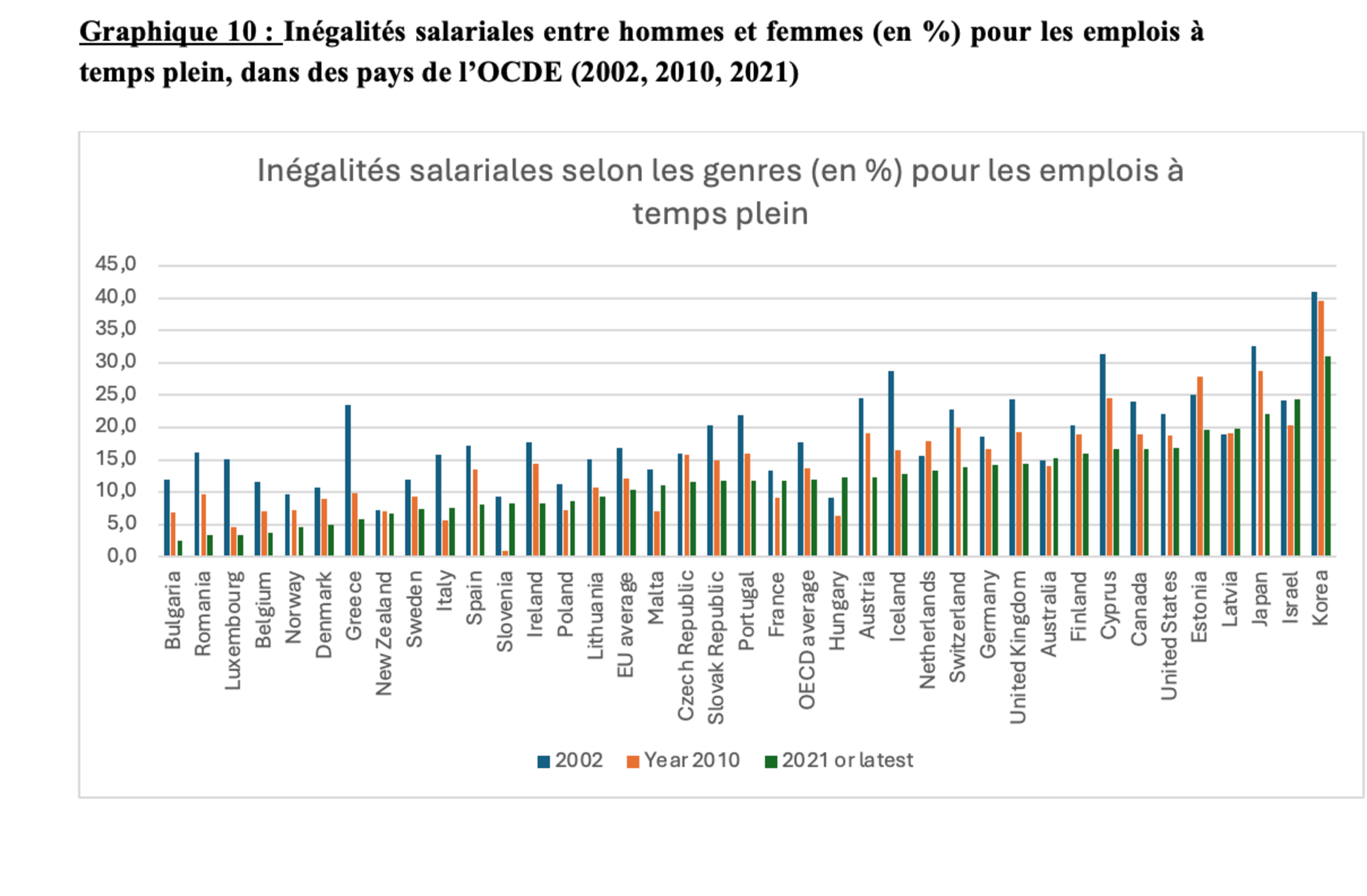

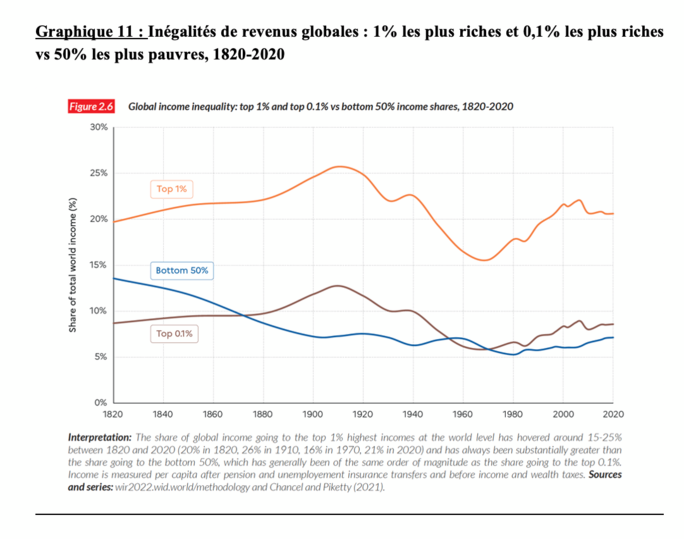

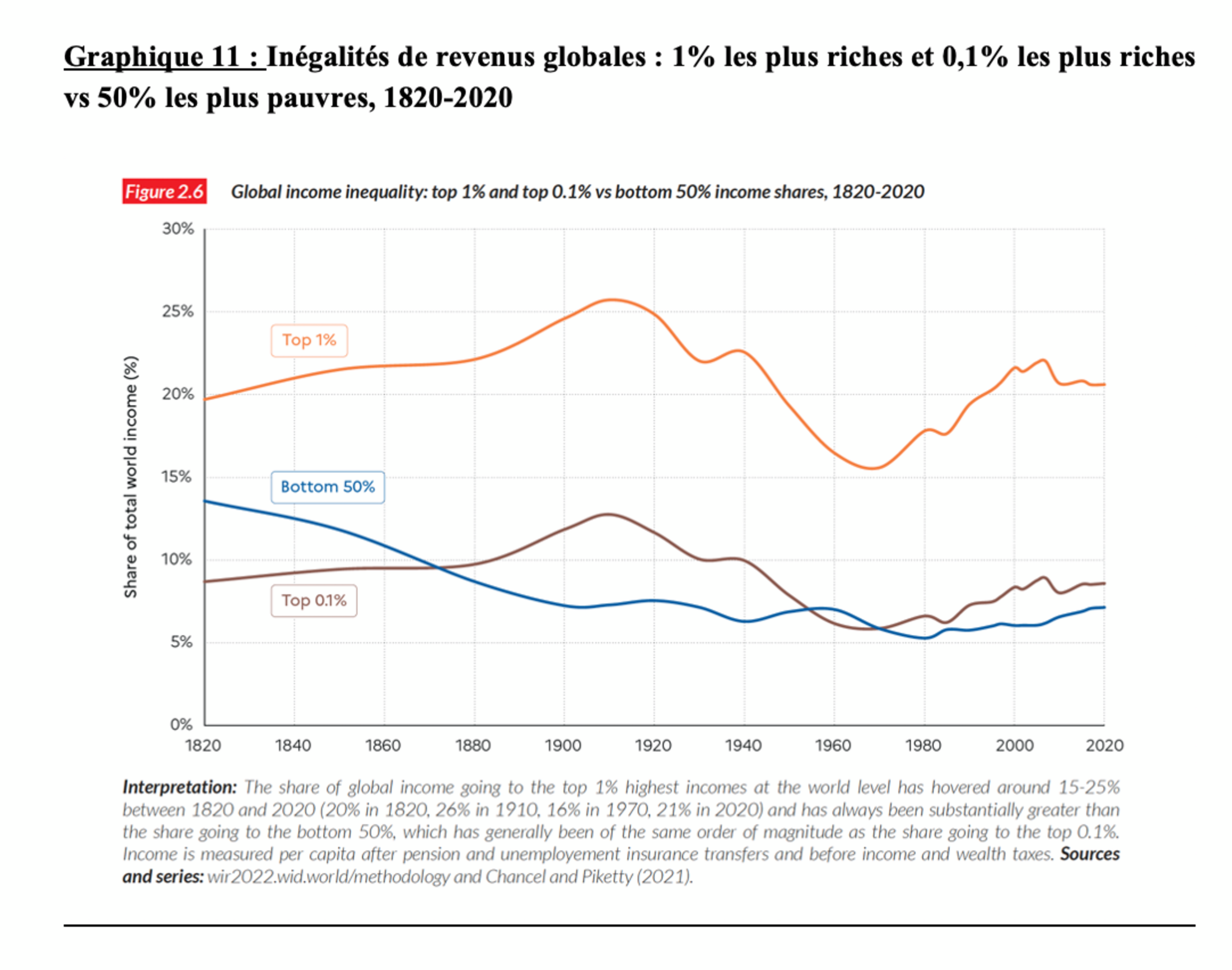

Traduction du graphique :

Global income inequality : top 1% and top 0,1% vs bottom 50% income shares, 1820 – 2020 : Inégalités mondiales de revenus part de revenus des 1% les plus riches et des 0,1% les plus riches vs 50% les plus pauvres, 1820 – 2020

Share of total world income (%) : Part des revenus mondiaux totaux (%)

Agrandissement : Illustration 11

Ces deux graphiques montrent que, comme avec le capital, la répartition des revenus dans le monde est très inégale. Si elle l’est légèrement moins que le capital, en 2020, le 1% le plus riche concentrait pas moins de 21% des revenus de la planète. La même année, le 0,1% le plus riche s’accaparait davantage de revenus (8% du total) que les 50% les plus pauvres (7% du total). Au niveau des grandes régions, les plus inégalitaires dans la distribution des revenus sont la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, l’Afrique subsaharienne, l’Amérique latine et l’Asie du Sud et du Sud-Est. Dans ces quatre régions, les 10% les plus riches concentrent plus de la moitié des revenus totaux, tandis que les 50% les plus pauvres représentent environ 10% du total de revenus.

Le graphique 11 montre un creusement des inégalités de revenus entre le 1% le plus riche et les 50% les plus pauvres entre 1820 et 1920, puis une tendance à la réduction de ces inégalités entre 1940 et 1970. Cette période correspond, notamment au Nord, à l’application de politiques plus redistributives (sécurité sociale, retraites, services public performants). Puis les inégalités se sont creusées à nouveau entre 1980 et 2010, pendant la période d’installation du néolibéralisme et la financiarisation de l’économie à l’échelle mondiale. Le retrait progressif de l’État avec la dégradation des services publics et les privatisations en série a laissé exploser les inégalités entre une extrême minorité et la majorité de la population.

De manière générale, le graphique 11 montre que toutes les périodes d’essor d’un capitalisme sans règles ont rimé avec accroissement des inégalités. Aujourd’hui, après 30 ans de néolibéralisme, le capital et les revenus sont donc répartis de manière très inégale. Des inégalités sont également à déplorer dans l’accès à l’emploi. Au Nord, il est très inégal et réserve, là encore, les meilleures places – les mieux payées, les plus valorisées par la société, et les moins précaires – à une majorité d’hommes blancs privilégiés. Cette réalité est là encore fortement accentuée par la dynamique de retrait de l’État à l’œuvre depuis des décennies.

Par Maxime Perriot

Notes

[1] Oxfam, « Multinationales et inégalités multiples », 2024, p.4, https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2024-01/Davos%202024%20Report%20-%20French_0.pdf.

[2] Oxfam, « Multinationales et inégalités multiples », 2024, p.9, https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2024-01/Davos%202024%20Report%20-%20French_0.pdf.

[3] Ibid.

[4] Pierre Bourdieu, « La Distinction », Les Éditions de Minuit, 1979.

[5] Oxfam, « Multinationales et inégalités multiples », 2024, p.9, https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2024-01/Davos%202024%20Report%20-%20French_0.pdf.