De son côté, la Chine fait aussi de la propagande. Elle se présente comme l’alliée des pays du Sud, annonce régulièrement des annulations ou des allègements de dettes et affirme qu’elle n’impose pas de conditionnalités néolibérales comme le font le FMI et la Banque mondiale. Elle met également l’accent sur son efficacité.

Agrandissement : Illustration 1

Quelle est l’ampleur et le montant des prêts de la Chine ?

Selon une étude publiée en novembre 2023, l’organisme AidData a recensé 20 985 projets concernés par des prêts ou des subventions de la Chine dans 165 pays. Le montant total de ces crédits s’est élevé, selon AidData, à 1 340 milliards de dollars sur une période de 22 ans[1]. Cela fait de la Chine le principal prêteur public à l’égard des pays du Sud Global. Les prêts de la Chine atteignent un volume plus élevé que l’addition des prêts octroyés par le FMI, la Banque mondiale et le Club de Paris[2]. La Chine a surpassé les autres créanciers publics à partir de 2015[3].

Mais attention, les créanciers privés, et non la Chine, sont les principaux créanciers de la dette publique et privée tant pour les pays dits développés que pour les pays en développement.

Donc il est faux de dire que la Chine est le principal créancier au niveau de la planète ou au niveau du Sud. Les prêteurs privés (notamment des fonds d’investissement comme BlackRock ou Pimco, des fonds de pension, des banques privées, des fonds vautours…) sont les principaux créanciers.

Ce qui est vrai, c’est que la Chine est le principal prêteur public et donc le principal collecteur public de dettes des pays du Sud.

La Chine est-elle un plus grand prêteur que les États-Unis ?

Oui. Le volume des crédits octroyés par la Chine à partir de 2020 s’élève à environ 80 milliards de dollars par an[4]. À titre de comparaison, les États-Unis, qui ont fait ces dernières années des efforts pour rattraper la Chine, octroient des crédits pour un montant de 60 milliards par an. La Chine a supplanté les États-Unis en tant que prêteur au début des années 2000.

Comme le montre le graphique 1, en 2016, le volume annuel des crédits octroyés par la Chine a atteint un sommet 140 milliards de dollars, trois fois plus que les crédits octroyés par les États-Unis. En 2017 et 2018, le volume annuel s’est établi à 120 milliards, 100 milliards en 2019 pour ensuite atteindre 80 milliards. On constate également que les crédits officiels octroyés par les États-Unis ont été inférieurs au montant annuel de 40 milliards de dollars de 2016 à 2020 et qu’ensuite ils ont augmenté pour atteindre 60 milliards en 2021. Les flux de crédits officiels des pays du G7 (y compris les États-Unis) ont été inférieurs à ceux de la Chine en 2016 et ensuite, sans qu’ils augmentent, ils ont été supérieurs à ceux de la Chine car celle-ci diminuait le volume annuel de ses nouveaux crédits. À partir de 2020 les crédits officiels du G7 ont fortement augmenté pour concurrencer l’influence de la Chine.

Graphique 1 : Flux financiers officiels de la Chine, des États-Unis et des pays du G7 vers les pays en développement au cours de l'ère de la Nouvelle route de la soie, 2014-2021, en milliards de dollars US constants 2021

Agrandissement : Illustration 2

Traduction du graphique :

All G7 countries : Tous les pays du G7

China : Chine

United States : États-Unis

Graphique 2 : Flux financiers officiels de la Chine et des pays du G7 vers les pays en développement pendant l’ère de la Nouvelle route de la soie (BRI), 2014-2021. En milliards de dollars US constants 2021.

Agrandissement : Illustration 3

Traduction du graphique :

ODA : Aide publique au développement

OOF : Autres flux financiers publics

Vague : Vague, Imprécis

United States : États-Unis

Germany : Allemagne

United Kingdom : Royaume-Uni

Le graphique 2 montre que le total des crédits officiels de la Chine sur la période 2014-2021 représente plus du double de celui des États-Unis. On constate également que la part de l’aide publique au développement (APD) dans les crédits chinois est nettement inférieure à celle qu’elle représente, tant en volume qu’en pourcentage, dans les crédits octroyés par les États-Unis, l’Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et la France.

Quand la Chine est-elle devenue un prêteur public important ? Quelle est la place du grand projet chinois connu comme « la nouvelle route de la soie » et désigné par son appellation en anglais Belt and Road Initiative (Initiative Ceinture et Route) et son acronyme BRI ?

Après la victoire de la révolution chinoise de 1949, la Chine a octroyé des crédits et des dons aux pays dits du Tiers monde de l’époque. Ces crédits allaient à des pays que la Chine essayait de rapprocher de son aire d’influence et avaient un aspect très développé de coopération solidaire. La recherche de la rentabilité ou de sources de matières premières ne faisait pas partie des objectifs poursuivis par Pékin. À partir des années 1980, sous Deng Xiaoping, des réformes dites « de marché » ont été appliquées de manière accélérée pour aboutir à la création d’un secteur capitaliste important en Chine, même si l’État a conservé le contrôle des principaux instruments économiques.

Dans les années 1990, la Chine s’est progressivement transformée en grand atelier du monde. Elle a accueilli énormément d’investissements des transnationales américaines, européennes, japonaises, taiwanaises… qui réexportent leur production sur le marché mondial. Dans ce cadre, la Chine a accumulé des surplus commerciaux énormes par rapport aux États-Unis et aux puissances économiques européennes. Ces surplus, principalement sous la forme de réserves de change en dollars, se sont accumulés, et la Chine a commencé à prêter de plus en plus massivement ces surplus en dollars aux pays du Sud Global et, plus marginalement, à certains pays du Nord. La Chine a également utilisé une partie importante de ses réserves pour faire l’acquisition d’entreprises, tant au nord qu’au sud de la planète. Portée par un taux de croissance proche ou supérieur à 10 % annuellement pendant plus de 20 ans (entre 1990 et 2013, le taux de croissance annuel de la Chine oscille entre 7,66 % et 14,23 %), elle s’est transformée en la deuxième puissance industrielle de la planète, prête à dépasser l’économie des États-Unis dans le futur.

À partir de 2013/2014, la Chine a lancé un vaste programme d’investissements et de crédits au niveau mondial qu’elle a appelé : Belt and Road Initiative, connue en français sous l’expression « La nouvelle route de la soie ». Il s’agissait notamment de créer de larges corridors économiques lui permettant d’exporter et d’importer à moindres coûts, le plus sûrement et le plus vite possible. Il s’agissait d’importer les matières premières dont son industrie a besoin pour fabriquer des produits manufacturés, dont certains de haute technologie, et les réexporter par les mêmes corridors vers le marché mondial.

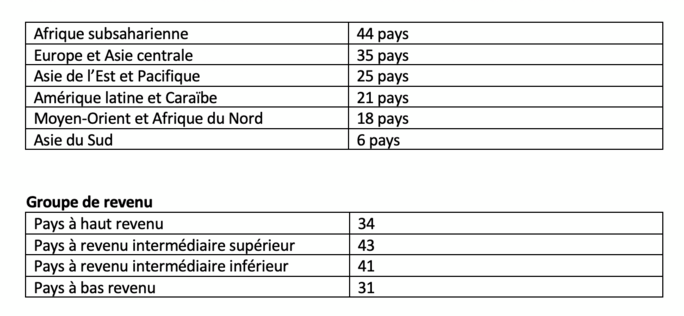

Le graphique 3 et la carte montrent que plus de 140 pays ont signé des accords avec la Chine dans le cadre de la Nouvelle route de la soie dont l’écrasante majorité des pays d’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Asie.

Graphique 3 & carte : Les pays de la Nouvelle route de la soie (Belt and Road Initiative)

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Traduction de la carte et du graphique :

Year of MoU signature : Année de signature de l’accord avec la Chine pour faire partie de l’initiative des Nouvelles routes de la soie.

Unclear : Pas clair

Number of countries with BRI MoU : Nombre de pays qui ont signé l’accord pour faire partie des Nouvelles routes de la soie.

By April 2023, 141 to 148 countries have signed Memorandum of Understandings (MoU) with China to be part of the Belt and Road Initiative (BRI) : En avril 2023, entre 141 et 143 pays avaient signé l’accord avec la Chine pour faire partie des Nouvelles routes de la soie.

Graphique 4 : Flux financiers officiels de la Chine vers les pays en développement, 2000-2021, en milliards de dollars US constants 2021

Agrandissement : Illustration 7

Traduction du graphique :

Early BRI : Première période des Nouvelles routes de la soie

Late BRI : Deuxième période des Nouvelles routes de la soie

ODA : Aide publique au développement

OOF : Autres flux financiers publics

Vague : Vague, Imprécis

Graphique 5 : Flux financiers officiels cumulés de la Chine vers les pays en développement, 2000-2021, en milliards de dollars US constants 2021

Agrandissement : Illustration 8

Traduction du graphique :

Early BRI : Première période des Nouvelles routes de la soie

Late BRI : Deuxième période des Nouvelles routes de la soie

Grand Total : Total général

ODA : Aide publique au développement

OOF : Autres flux financiers publics

Vague : Vague, Imprécis

Le graphique 5 indique que les crédits d’aide publique au développement (APD en français, ODA en anglais) qui sont octroyés à des taux concessionnels, c’est-à-dire inférieurs aux taux du marché, constituent seulement environ 10 % du total des crédits chinois. Le total cumulé des crédits officiels chinois à l’étranger atteint, selon le graphique, 1 300 milliards de dollars.

Graphique 6 : La croissance des prêts extérieurs de la Chine (en trillions (mille milliards) de dollars US).

Dans le graphique ci-dessous publié par la Federal Reserve Bank of New York, on constate clairement une augmentation des crédits chinois à l’étranger, qui quadruplent entre 2012 et 2022, passant d’un peu moins de 500 milliards de dollars en 2012 à près de 2 000 milliards de dollars en juin 2022.

La partie en bleu correspond aux crédits que s’octroient entre elles les entreprises possédées par la Chine à l’étranger. En orange, il s’agit du crédit commercial et, en gris, il s’agit des autres crédits. Ce sont ceux-ci qui augmentent le plus. Les volumes présentés dans ce graphique ne coïncident pas entièrement avec ceux fournis par AidData mais ils indiquent la même évolution et ils incluent les crédits commerciaux et les prêts entre entreprises possédées à l’étranger par la Chine.

Agrandissement : Illustration 9

Traduction du graphique :

FDI debt claims : Prêts entre les entreprises possédées par la Chine à l’étranger (en bleu)

Trade credit : Crédit commercial (en orange)

Loans : Prêts (en gris)

Les crédits chinois sont-ils fortement en baisse comme le prétend la Banque mondiale dans ses rapports de décembre 2022 et de décembre 2023 ?

Selon AidData, il est faux d’affirmer que les prêts chinois sont fortement en baisse depuis 2021. AidData considère que les prêts chinois ont atteint 75 milliards de dollars en 2021 alors que la Banque mondiale affirme que le montant s’élève à 7,1 milliards pour la même année. AidData explique que la différence énorme s’explique par le fait que la Chine a changé fortement sa manière de prêter et utilise de nouveaux canaux (voir AidData novembre 2023, chapitre 2, p. 47 à 54).

Qui sont les principales entités chinoises qui octroient des prêts ?

La Chine prête par différentes institutions publiques[7]: ses banques publiques stratégiques (China Development Bank et China Eximbank), tout en augmentant son recours à la banque centrale (People's Bank of China) et aux banques commerciales d'État (telles que Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China et China Construction Bank). S’y ajoutent des prêts syndiqués. Dans le cadre des prêts syndiqués, les banques publiques chinoises prêtent conjointement avec des banques privées occidentales, par exemple la banque française BNP-Paribas ou la banque anglaise Standard Chartered Bank, et/ou avec la Société financière internationale (SFI) qui fait partie de la Banque mondiale, ou encore avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) …[8]

À noter aussi que des entités publiques chinoises achètent des dettes des pays du Sud sur le marché secondaire via des fonds d’investissement comme BlackRock, Pimco, AllianceBernstein, Fidelity lnvestments et Amundi Asset Management[9].

Pour quels types de projets les crédits sont-ils accordés ?

Dans une première période la plupart des prêts chinois allaient vers des projets d’infrastructures : routes et autoroutes, ponts, aéroports, voies ferrées, ports de mer, barrages et centrales électriques hydrauliques, centrales électriques au charbon…

Selon un article de l’agence de presse officielle chinoise Xinhua publié le 7 février 2023 : « Depuis la création du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) il y a 23 ans, les entreprises chinoises ont construit ou modernisé plus de 10.000km de voies ferrées, près de 100.000km de routes, environ 1.000 ponts et 100 ports, ainsi que plusieurs hôpitaux et écoles en Afrique. » Source : Xinhua, "Des faits clés sur la dette africaine que les États-Unis ignorent délibérément", 7/02/2023, https://french.news.cn/20230207/4d1e5c179b344ccb90307ddd72c28d3d/c.html

Il s’agit clairement de renforcer la capacité des pays africains récipiendaires des crédits chinois à exploiter leurs ressources naturelles et à les exporter sans les transformer ou très peu.

Il est frappant de constater que dans cet article de l’agence chinoise, ce qui est mis en avant ce sont les infrastructures liées au modèle extractiviste exportateur. L’article indique par exemple « 1000 ponts et 100 ports » tout en ajoutant « plusieurs hôpitaux et écoles ». La disproportion est évidente. On voit très clairement où se situent les priorités.

Dans le même article et dans la même veine, on trouve ce passage : « Lorsque de hauts responsables américains empruntent [après l’atterrissage de leur avion, note d’Éric T] une passerelle de débarquement en Afrique, ils se dirigent probablement vers un terminal construit par une entreprise chinoise. Et leurs voitures roulent également sur une route ou un pont construit par un constructeur chinois... On peut trouver des infrastructures modernes construites par la Chine presque partout sur le continent. ». L’agence chinoise n'a pas cru bon de mettre l’accent sur des laboratoires pharmaceutiques, ou des hôpitaux, des universités, des usines de production de biens manufacturés à haute valeur ajoutée construits par la Chine. Non pas que les crédits chinois excluent totalement ce type d’investissement, ce serait exagéré de l’affirmer, mais parce que ce n’est pas du tout une priorité. Ce type de réalisations est tout à fait minoritaire.

Ce qui vaut pour l’Afrique vaut aussi pour les pays d’Amérique latine et d’Asie. L’Afrique subsaharienne est considérée par les responsables de la politique chinoise comme un territoire dont on extrait des matières premières qu’on envoie sans les transformer vers la Chine ou d’autres pays consommateurs. Cela perpétue le rôle dévolu à l’Afrique dans l’économie mondiale par les puissances impérialistes traditionnelles: une source de matières premières à bon marché produites par une main d’œuvre très mal payée. La Chine reproduit le type de politique que les puissances capitalistes occidentales et des institutions comme la Banque mondiale et le FMI

Les crédits de la Chine sont-ils accordés dans des termes financiers plus avantageux que les crédits octroyés par d’autres prêteurs ?

Cela dépend. En tout cas, contrairement à ce qu’affirment plusieurs auteurs, les taux pratiqués par la Chine ne sont pas le double des taux portant sur les crédits accordés par le FMI et la Banque mondiale. Les taux des crédits accordés par le FMI varient entre au minimum 4 % et souvent 8 % à cause des surcharges imposées par celui-ci[10]. Les taux pratiqués par la Banque mondiale, exceptée sa branche de crédits concessionnels appelé IDA, avoisinent les 6 à 8 %. Les taux chinois se situent dans le même ordre de grandeur, même si une partie sont octroyés à un taux concessionnel d’un peu moins de 3 %. En comparaison des taux pratiqués par les prêteurs privés sur les marchés financiers pendant la dizaine d’années de quantitative easing, qui va de 2012 à 2022, les taux chinois étaient égaux ou un peu supérieurs. A partir de 2022, avec l’abandon par la Fed, la BCE et la Banque d’Angleterre de cette politique au profit du quantitative tightening, on a assisté à une très forte remontée des taux. La partie des crédits chinois octroyés à taux fixe est donc à des taux inférieurs à ceux du marché. Mais attention, une partie importante des prêts chinois est à taux variables et dans ce cas, ils suivent l’évolution prise par les taux dictés par les banques centrales occidentales (voir plus loin).

Il y a trois facteurs principaux qui rendent attractifs les crédits chinois :

- Ils ne sont pas liés aux conditionnalités généralement imposées par le FMI et la Banque mondiale et soutenues par la plupart des prêteurs bilatéraux regroupés dans le Club de Paris.

- Ils constituent une source complémentaire par rapport aux autres prêteurs et permettent de mettre ceux-ci en concurrence.

- Les prêts chinois sont assortis de périodes de grâce allant de 5 à 7 ans, ce qui permet au pays de ne commencer les remboursements qu’après cette période. C’est très pratique pour un gouvernement en place en cas d’alternance car les remboursements ne commencent qu’à la fin de la législature, ou au début de la législature de la force politique d’alternance.

Si les taux pratiqués par la Chine ne sont pas si différents des autres créanciers, y-a-t-il un facteur supplémentaire qui intervient dans la décision de recourir aux crédits chinois ?

Le temps d’exécution des projets financés à crédit par la Chine est nettement plus court que celui demandé par des projets financés par la Banque mondiale ou par les prêteurs du Club de Paris. Concrètement, une route, un pont, ou un aéroport financé à crédit par les Chinois sera réalisé dans un temps beaucoup plus court que le même type de projet financé par d’autres.

La Chine fixe-t-elle d’autres conditionnalités que celles imposées par le FMI et la Banque mondiale ? Les crédits chinois constituent-ils un moyen d’exercer du soft power en augmentant son influence ?

Il est démontré que la Chine, en contrepartie des crédits qu’elle octroie, attend d’un gouvernement qu’il adopte, sur le plan des relations internationales, une politique favorable à la Chine, ou pour le moins non hostile à la Chine. La Chine, grâce à ses crédits, a convaincu une série de pays de ne plus reconnaître Taïwan comme un État indépendant, et a fait fermer l’ambassade de Taïwan sur leur territoire. C’est ainsi qu’en Afrique, seul l’Eswatini reconnait encore Taïwan. Selon AidData, plus un pays reçoit de crédits de la part de la Chine, plus il est susceptible de voter comme la Chine à l’Assemblée générale des Nations unies (voir notamment le rapport d’AidData déjà cité p. 29, et graphique 1.16, p. 31 https://docs.aiddata.org/reports/belt-and-road-reboot/Belt_and_Road_Reboot_Full_Report.pdf ). La Chine exerce manifestement du Soft Power grâce à sa politique de prêts.

Dans quelles monnaies les prêts chinois sont-ils accordés ?

Pendant tout une période, la Chine a recyclé ses énormes réserves en dollars en les utilisant sous forme de prêts à l’étranger, elle les a également utilisées pour acquérir des entreprises à l’étranger. Depuis 2013/2014, elle réduit l'octroi de prêts bilatéraux à long terme libellés en dollars à des emprunteurs souverains tout en augmentant l'octroi de prêts libellés en Renminbi (RMB)/Yuan, à court ou à moyen terme. C’est ce que montre le graphique 7.

Graphique 7 : Composition du portefeuille de prêts de la Chine par devises. Pourcentage des engagements de prêts du secteur public de la Chine (en USD constants de 2021) aux pays à faible revenu et aux pays à revenu intermédiaire.

Agrandissement : Illustration 10

Traduction du graphique :

Early BRI : Première période des Nouvelles routes de la soie

Late BRI : Deuxième période des Nouvelles routes de la soie

RMB : Renminbi

USD : Dollars US

Other : Autres

Tableau tiré de AidData, “Belt and Road Reboot: Beijing’s Bid to De-Risk Its Global Infrastructure Initiative”, Novembre 2023, chapitre 2.

Notes : La catégorie "Autres" comprend toutes les autres devises, y compris l'euro, la livre sterling et les monnaies locales dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire.

Comment la Chine finance-t-elle les crédits qu’elle octroie ?

Contrairement à la Banque mondiale, la Chine ne finance pas ses crédits en empruntant elle-même sur les marchés internationaux. Comme indiqué plus haut, elle puise dans une partie de ses réserves colossales en dollars[11] pour octroyer des crédits. La Chine est par ailleurs créancière des États-Unis, elle détient officiellement un montant d’un peu de moins de 1 000 milliards de dollars sous forme de titres du trésor des États-Unis.

Et quand, comme c’est le plus souvent le cas, la Chine prête dans sa propre monnaie, elle n’éprouve aucune difficulté, il suffit qu’elle fasse fonctionner la planche à billets ou qu’elle ouvre une ligne de crédit.

En dehors des crédits pour des projets d’infrastructures etc., est-il vrai que la Chine octroie des crédits d’urgence ?

Oui la Chine fournit une quantité importante de prêts d’urgence qui aident les pays endettés à poursuivre leurs remboursements à l’égard de la Chine et également à l’égard du FMI (voir plus loin concernant le FMI). C’est ce que montre le graphique 8.

Graphique 8 : Comparaison du portefeuille de prêts de la Chine par instrument financier. Pourcentage des prêts du secteur public de la Chine aux pays à revenu faible ou intermédiaire.

Agrandissement : Illustration 11

Traduction du graphique :

Emergency lending : Prêts d’urgence

Infrastructure projet lending : Prêts destinés à financer un projet d’infrastructure

Early BRI : Première période des Nouvelles routes de la soie

Late BRI : Deuxième période des Nouvelles routes de la soie

Other : Autres

En 2013, un an avant la première année de mise en œuvre à plein régime de la nouvelle route de la soie (Belt and Road Initiative, BRI), les prêts de sauvetage d'urgence ne représentaient que 5 % des prêts à l'étranger de la Chine aux pays à faible et à moyen revenu. En 2021, les prêts de sauvetage d'urgence représentaient 58 % des prêts chinois à l'égard de cette catégorie de pays. C’est ce que montre le graphique 8. La Banque populaire de Chine (PBOC) - la banque centrale chinoise - est de loin le principal bailleur de fonds des opérations internationales de prêts de sauvetage d'urgence, ce qui explique pourquoi elle a progressivement pris une place prépondérante dans le portefeuille de prêts de Pékin. En mars 2023, une équipe de chercheurs d'AidData, de la Banque mondiale, de la Harvard Kennedy School et de l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale a publié une étude qui explique pourquoi Pékin a entrepris des opérations de prêts de sauvetage d'une valeur de près de 250 milliards de dollars dans 22 pays (Source: Horn, Sebastian, Bradley C. Parks, Carmen M. Reinhart, and Christoph Trebesch. 2023a. China as an International Lender of Last Resort. NBER Working Paper #31105. Cambridge, MA:NBER https://www.aiddata.org/publications/china-as-an-international-lender-of-last-resort).

Ils constatent que la plupart de ces opérations ont eu lieu dans des pays participant à l'initiative BRI et présentant des niveaux élevés d'encours de dette (projets d'infrastructure) auprès de banques et d'entreprises chinoises. Ils constatent également que les renflouements de Pékin sont destinés à des emprunteurs gouvernementaux en difficulté à des moments où leurs réserves de change sont faibles et leurs notations de crédit médiocres.[12]

Selon le rapport d’AidData publié en novembre 2023, la Chine joue un rôle inconnu et inconfortable pour elle : celui de plus grand collecteur officiel de dettes au monde. 55 % de ses prêts aux pays à revenu faible ou intermédiaire sont déjà entrés dans leur période de remboursement du principal et ce chiffre passera à 75 % d’ici 2030. L’encours total de la dette – principal compris mais hors intérêts – des emprunteurs des pays en développement envers la Chine est d’au moins 1 100 milliards de dollars et potentiellement même jusqu’à 1 500 milliards de dollars (en dollars nominaux). Pékin trouve sa place en tant qu’organisme de recouvrement international de dettes à une époque où bon nombre de ses plus gros emprunteurs éprouvent de graves problèmes de liquidités ou sont insolvables. AidData estime que 80 % du portefeuille de prêts chinois à l’égard des pays en développement correspondent à des pays en difficulté financière. Les arriérés de remboursement envers la Chine montent en flèche – en termes absolus et en proportion du total des remboursements de prêts en retard de paiement envers les créanciers officiels (c’est-à-dire bilatéraux et multilatéraux).

Parmi les crédits d’urgence, que sont les lignes de crédit de swaps ?

Il s’agit pour la Chine d’offrir la possibilité d’avoir accès à une ligne de crédit en cas de besoin. Un exemple concret : l’Argentine. L’Argentine, qui a une dette de plus de 40 milliards de dollars auprès du FMI, et qui manque cruellement de réserves en dollars, recourt à la ligne de crédit avec la Chine pour lui emprunter une grande quantité de renminbi (RMB) de manière à pouvoir rembourser le Fonds monétaire international à temps. Cela est rendu possible parce que la monnaie chinoise est une des 5 monnaies dans lesquelles le FMI accepte d’être remboursé (dollars, euros, livres sterling, yen japonais, renminbi). Rappelons que lors de la crise bancaire et financière de 2007-2008, lorsqu’elle s’est étendue des États-Unis vers les grandes banques privées européennes, la Réserve fédérale des États-Unis (FED) a permis à la Banque centrale européenne d’utiliser un tel swap pour se procurer des dollars et les fournir aux banques privées européennes qui, sinon, risquaient la banqueroute. Ce qui, en retour aurait provoqué d’autres banqueroutes de grandes banques aux États-Unis.

Au moins 17 pays ont utilisé les swaps proposés par les Chinois. C’est important mais attention, les crédits d’urgence accordés par le FMI sont plus volumineux que ceux de la Chine.

Les contrats signés avec la Chine et ses organismes de prêts sont-ils transparents ?

La Chine se comporte comme la plupart des créanciers et impose des clauses de confidentialité aux gouvernements et aux entités qui font appel à ses crédits. Alors qu’il y a une vingtaine d’années, certains contrats étaient publics, manifestement, la Chine exige dorénavant le secret à propos des conditions auxquelles ses crédits sont octroyés. Alors qu’il faudrait pouvoir exercer le droit à l’information afin que les citoyens et les citoyennes puissent se faire une opinion tant sur les termes du contrat que sur la pertinence et la qualité des projets et des politiques soutenues par les crédits chinois, le secret imposé par les prêteurs chinois constitue un obstacle que les mouvements sociaux et les élu·es doivent tenter de franchir. Cette politique de secret appliquée par la Chine n’est pas exceptionnelle car d’autres créanciers la pratique depuis longtemps. Néanmoins, cela ne doit en rien justifier les entraves mises au droit à l’audit.

Est-il vrai que la Chine peut puiser dans un compte de dépôt de garantie afin de se rembourser en cas de non-respect de l’échéance de paiement ?

Effectivement, au cours des 10 dernières années, la Chine a exigé des pouvoirs publics des pays qui recevaient des crédits qu’ils ouvrent un compte spécifique sur lequel ils doivent déposer l’équivalent d’une ou plusieurs échéances de remboursement. Dans certains cas, ce compte est alimenté par une partie de recettes procurées par le projet qui a été financé par la Chine. La Chine, en cas de retard de paiement, a le droit d’aller unilatéralement puiser dans ce compte pour se rembourser.

D’autres créanciers imposent les mêmes conditions mais il semble que la Chine ait recours à ce procédé beaucoup plus souvent.

Peut-on affirmer que les crédits de la Chine et du FMI ont atténué ces 3 dernières années l’ampleur et la quantité de défauts de paiement ? Cela a-t-il permis d’offrir des solutions ?

Depuis 2020, et la succession de chocs externes (pandémie du coronavirus et les effets de la guerre en Ukraine notamment sur le prix des céréales, des fertilisants chimiques et des combustibles), le nombre de pays en difficultés financières a très fortement augmenté. Cela n’a pas abouti à une crise généralisée des paiements de la dette car le Fonds monétaire international et la Chine ont multiplié des crédits d’urgence et/ou des rééchelonnements de remboursements. Le FMI et la Chine n’ont pas été les seuls à faire cela mais ce sont eux qui ont eu le plus d’effets vu leur poids financier.

Cela a permis d’offrir des solutions à court terme en faveur des créanciers qui ont évité jusqu’ici une crise généralisée des paiements, mais cela n’a apporté aucune solution structurelle. Plus grave, dans le cas du FMI, il en a profité pour imposer l’approfondissement des politiques néolibérales appliquées depuis près de 40 ans : réduction des dépenses sociales, suppressions des subventions aux produits et services de premières nécessité, augmentation de la TVA, privatisations supplémentaires, encore moins de protection pour les producteurs locaux et les productrices locales face aux produits importés… Cela a contribué à l’aggravation des conditions d’existence vécues par des centaines de millions de personnes.

Dans le cas de la Chine, qui n’impose pas ce type de conditionnalités, ce qui est positif, le report des échéances de paiement n’apporte aucune solution de fond car le stock de la dette des pays « bénéficiaires » de ces reports continue de croître. Dans certains cas, la Chine a obtenu le contrôle direct sur des infrastructures comme cela a été le cas au Kenya avec une ligne de chemin de fer, ou au Sri Lanka, avec le port de Hambantota[13] pour lequel elle a obtenu une concession d’exploitation pendant 99 ans.

La Chine s’est-elle inspirée de ce qu’ont fait les États-Unis dans les années 1980-1990 avec des pays d’Amérique latine confrontés à une grave crise de la dette ?

Effectivement, la Chine a eu recours a bien des égards, aux recettes utilisées par les États-Unis confrontés à la crise de la dette des pays d’Amérique latine à partir du début des années 1980. Afin de protéger les intérêts des prêteurs étasuniens, en particulier les banques américaines qui étaient les principaux créanciers de l’Amérique latine, les États-Unis sont intervenus activement pour restructurer les dettes, pour octroyer des crédits d’urgence aux pays concernés afin qu’ils maintiennent ou reprennent les paiements à l’égard des banques.

Le Trésor américain est intervenu avec de l’argent public pour sauver les créanciers privés étatsuniens c.-à-d. les grandes banques privées[14]. Dans le cas de la Chine, on constate que la Banque populaire de Chine (la banque centrale chinoise) octroie elle-même de plus en plus de crédits d’urgence afin d’éviter le plus possible des déboires pour les créanciers publics chinois en cas de non-remboursements.

Néanmoins, il y a une différence importante entre la Chine et les États-Unis, c’est que dans le cas de la Chine, l’écrasante majorité des prêteurs chinois sont publics. Tandis que dans le cas des États-Unis et de la crise des années 1980, les créanciers étaient presque exclusivement privés.

Qu’en est-il du volume des prêts chinois en Afrique ?

Selon Eugène Berg, ex-ambassadeur de France en Namibie et au Botswana « Entre 2000 et 2018, cinquante pays africains sur cinquante-quatre ont emprunté à la Chine 132 milliards de dollars, dont 80 % à la Ex-Im Bank of China et à la China Development Bank (CDB), sous des formes diverses. En 2018, la Chine détenait près de 21 % des encours de la dette publique externe du continent, une grande partie de ces prêts finançant des infrastructures à la pertinence contestable. » source : Eugène Berg, « La percée chinoise en Afrique a des effets délétères », 31 décembre 2021 , https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/31/eugene-berg-la-percee-chinoise-en-afrique-a-des-effets-deleteres_6107775_3232.html

L’agence chinoise Xinhua donne des chiffres différents, inférieurs en ce qui concerne l’importance des prêts chinois : « Un rapport publié en juillet dernier par l'ONG britannique Debt Justice montre que 12% de la dette extérieure des pays africains est détenue par des prêteurs chinois, contre 35% par des prêteurs occidentaux privés, tandis que le taux d'intérêt moyen de ces prêts privés est de 5%, contre 2,7% pour ceux des prêteurs publics et privés chinois. » Source : Xinhua, "Des faits clés sur la dette africaine que les Etats-Unis ignorent délibérément", 7/02/2023, https://french.news.cn/20230207/4d1e5c179b344ccb90307ddd72c28d3d/c.html

Encadré : Un rapport de Debt Justice relativise le poids de la Chine comme créancière des pays d’Afrique

Dans un rapport publié en juillet 2022[15], Debt Justice s’appuie sur la base de données de la Banque mondiale pour relativiser la place de la Chine et sa diabolisation comme créancière des pays africains.

La Chine pèse bien moins lourd que les créanciers privés dans l’endettement du continent. En 2022, ces derniers possédaient 35 % de la dette extérieure des pays africains, contre « seulement » 12 % pour la Chine (on parle ici des créanciers publics et privés chinois). De leur côté, les créanciers multilatéraux (principalement Banque mondiale et FMI) représentaient 39 % de la dette extérieure publique de ces pays. Par ailleurs, selon Debt Justice, la Chine prend, en moyenne, un taux d’intérêt de 2,7 % sur ses prêts aux pays africains, contre 5 % pour les créanciers privés. On verra plus loin que, de ce point de vue, le rapport de Debt Justice se trompe car une partie des crédits chinois sont à des taux plus élevés.

De la même manière, plus d’un tiers du service de la dette extérieure des pays d’Afrique pour la période 2022-2028 est dû aux créanciers privés, contre 19% aux prêteurs chinois, qui se font pourtant rembourser, sur cette période, la totalité du stock de dette extérieure qui leur était due fin 2020. Là aussi, il faut préciser que les montants qui devraient être remboursés à la Chine jusque 2028 sont plus élevés que ce que prévoyaient la Banque mondiale et Debt Justice. En effet, une partie importante des crédits chinois sont à taux variable indexés généralement sur le Libor et, avec la remontée brutale des taux d’intérêts depuis 2022 (causée par la décision unilatérale de la Réserve fédérale des Etats-Unis, par la BCE et par la Banque d’Angleterre), les taux auxquels les pays africains doivent rembourser la Chine ont fortement augmenté (voir plus loin).

Pour affiner l’analyse, Debt Justice s’est penché sur les 15 pays qui dépensent plus de 15 % de leurs revenus dans les remboursements de leur dette extérieure, ceux qui sont les plus endettés. Parmi ces pays, la part représentée par la Chine dans les remboursements est encore une fois bien inférieure à celle représentée par les créanciers privés sur la période 2022-2028.

Néanmoins, l’auteur remarque que plus d’un tiers du service de la dette extérieure de l’Angola, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de Djibouti, de l’Éthiopie et de la Zambie, sur cette période, est dû à des créanciers chinois. Par exemple, entre 2022 et 2028, 59 % du service de la dette extérieure de l’Angola et 45 % du service de la dette extérieure de l’Éthiopie sont dus à la Chine.

En bref, selon ce rapport, il faut relativiser la place de la Chine comme créancière en Afrique. Ce sont bien les créanciers privés occidentaux qui sont majoritaires dans la dette extérieure publique africaine. Sur ce point, Debt Justice a tout à fait raison

La Chine prête à taux variable, quelle est la conséquence ?

Effectivement, au cours des dernières années, de plus en plus de crédits ont été accordés à taux variables. Les contrats chinois à taux variables adoptent l’index appelé Libor (London Interbank Offered Rate) qui a été mis en place par les grandes banques privées dans les années 1970. À signaler que, lors de la crise de la dette du Tiers monde des années 1980, l’une des causes de celle-ci a été la décision de la Réserve fédérale des États-Unis d’augmenter radicalement ses taux, ce qui s’est répercuté par une augmentation aussi brutale du Libor, qui servait d’index aux crédits bancaires à taux variables octroyés par les banques privées du Nord aux pays dits du Tiers monde.

D’une certaine manière, le même phénomène se reproduit sous nos yeux. Les crédits octroyés par la Chine à taux variables depuis le lancement du projet de la « Nouvelle route de la soie » (BRI en anglais) l’ont été lorsque le Libor était proche de 0 car il correspondait aux taux pratiqués par la Banque centrale des États-Unis, la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre entre 2012 et 2022. Suite à la décision unilatérale de ces trois grandes banques centrales de relever leurs taux jusqu’à 5,5 % pour la Réserve fédérale des États-Unis et la Banque d’Angleterre, le Libor est passé de 0 à plus de 5 %. Voir le graphique ci-dessous.

Graphique 9 : Évolution du Libor entre 1999 et 2024

Agrandissement : Illustration 12

Une partie significative des crédits octroyés par la Chine indique que le taux d’intérêt variable correspond au Libor auquel s’ajoute entre 2 % et 4 % supplémentaires. C’est le cas par exemple d’un crédit de la China Ex-Im Bank au Cameroun accordé en 2014. Le contrat prévoit que le taux d’intérêt est celui du Libor plus 3 % à 4 %. Ce qui signifie aujourd’hui, si cette clause du contrat est appliquée, du 8 % à 9 % puisque le Libor est à plus de 5 %.

Un autre crédit octroyé au Cameroun, cette fois-ci par la China Development Bank, prévoit que le taux variable correspond au Libor plus 2 % à 3 %. Un troisième crédit octroyé au Cameroun, cette fois par la Banque publique chinoise ICBC prévoit un taux correspondant au Libor plus 1 % à 4 %.

La Chine n’est pas la seule à prévoir des taux variables et à adopter le Libor comme référence. C’est le cas par exemple de l’Export Credit Bank de la Turquie, qui a octroyé un crédit également au Cameroun avec un taux d’intérêt indexé sur le Libor plus 4 %. C’est le cas aussi d’un crédit octroyé par la International Islamic Trade Finance Corporation qui prévoit que le taux est le Libor plus 3 %. Situation similaire pour un crédit octroyé au Cameroun par la banque privée CommerzBank AG Paris qui prévoit que le taux est le Libor plus 1,6 %.

D’autres créanciers utilisent un autre index appelé l’Euribor. Dans le cas du Cameroun, c’est le cas de l’Agence française de développement (AFD), qui prévoit que le taux est celui de l’Euribor plus une marge qui n’a pas été rendue publique. À noter que dans le cas de ce crédit, l’Agence française de développement (AFD) a imposé au Cameroun une clause équivalente à celle expliquée plus haut dans le cas de la Chine, à savoir la création d’un compte dans lequel une partie des revenus générés par le projet sont versés et dans lequel l’AFD peut puiser en cas de suspension de paiement.

Pour revenir à l’index Euribor, dans le cas du Cameroun, il est utilisé par la Banque africaine de développement (BAD) qui prévoit l’Euribor plus 0,6 %, par la Banque mondiale (BIRD), qui prévoit Euribor plus 1,3 % et par la banque privée Deutsche Bank, qui prévoit l’Euribor plus 3,05 %. Le recours à l’Euribor comme index a les mêmes conséquences que l’utilisation du Libor, voir le graphique ci-dessous :

Graphique 10 : Évolution de l’Euribor entre 1999 et 2024

Agrandissement : Illustration 13

Source : https://www.euribor-rates.eu/fr/graphiques-euribor/

Ces deux graphiques permettent de visualiser très clairement que pendant la période dite de quantitative easing, les taux du Libor et de l’Euribor étaient proches de 0 et qu’à partir de 2022, l’augmentation est à la fois brutale et très forte.

Il faut souligner que la Chine n’est pas responsable de l’augmentation brutale des taux. La responsabilité de celle-ci incombe uniquement aux banques centrales des États-Unis, de la Zone Euro et de l’Angleterre. Mais on ne peut que regretter et critiquer que la Chine ait décidé d’adopter le Libor et le principe de taux variable alors que le précédent de la crise des années 1980 était connu et qu’en plus, le Libor a été l’objet avéré de manipulations lors de la crise financière de 2008 – 2010, ce qui a abouti à la mise à l’amende de plusieurs grandes banques qui définissent entre elles ce taux.

Il est fondamental de voir si la Chine, face aux effets catastrophiques de l’augmentation du Libor, va revoir l’application des contrats afin d’atténuer radicalement l’impact de cette hausse. Jusqu’ici, aucune annonce officielle chinoise n’indique que la Chine n’exige pas l’application de l’augmentation des taux.

Le FMI et la Banque mondiale appellent la Chine à participer plus activement aux restructurations de dette, qu’en est-il réellement ?

La montée en puissance de la Chine comme prêteur de premier plan a modifié radicalement les rapports de force entre créanciers. Jusqu’aux années 2010, à l’égard des pays pauvres, en cas d’accord entre le FMI, la Banque mondiale et le Club de Paris, il était difficile pour un pays pauvre dont ils étaient les créanciers principaux de trouver une source de financement alternative, et il n’y avait aucun gouvernement du Sud à part celui de Cuba qui avait le courage de suspendre unilatéralement les paiements. Il y a bien eu le gouvernement de l’Équateur qui a suspendu le paiement d’une partie de sa dette et a imposé aux créanciers une très forte réduction de celle-ci[16], mais cela concernait les dettes détenues par les créanciers privés et pas celles détenues par la Banque mondiale, le FMI et le Club de Paris.

À partir des années 2010, la croissance vertigineuse des crédits chinois a modifié les relations entre les créanciers. Pour un nombre significatif de pays, la Chine a occupé une place de plus en plus importante et a supplanté dans certains cas, les créanciers traditionnels comme les anciennes puissances coloniales (France, Grande-Bretagne, Belgique, Japon, Espagne…), les autres grandes puissances impérialistes comme les États-Unis et l’Allemagne, ou la Banque mondiale et le FMI.

La Chine n’est pas entrée dans le Club de Paris. Et, alors qu’elle est membre du FMI et de la Banque mondiale, les États-Unis et leurs alliés l’empêchent de satisfaire son désir légitime d’obtenir une augmentation de son pourcentage de droit de votes proportionnel au poids de son économie. Rappelons que les États-Unis disposent de 16,5 % des droits de vote au FMI et de 15,51 % des droits de vote à la Banque mondiale, tandis que la Chine ne dispose que de 6,08 % des droits de vote au FMI et de 5,92 % des droits de vote à la Banque mondiale[17]. En conséquence, la Chine, et on la comprend, n’est pas d’accord de se plier aux accords passés entre le Club de Paris et les deux institutions de Bretton Woods, tous trois dominés par les États-Unis et les puissances européennes occidentales. Elle préfère négocier de manière bilatérale avec chaque pays endetté pris séparément. Les critiques que des dirigeant·es de la Banque mondiale et du FMI adressent à la Chine, qui lui reprochent son égoïsme, manquent de crédibilité car ces deux institutions refusent systématiquement, qu’en cas d’accord pour une annulation de dette, celui-ci s’applique aux créances qu’elles détiennent elles-mêmes sur les pays concernés. En effet, la Banque mondiale et le FMI n’annulent pas de dettes. Elles créent un fonds spécifique financé par un certain nombre de pays membres, généralement les plus riches, dans lequel elles puisent pour se rembourser[18]. Du côté du Club de Paris, les critiques à l’égard de la Chine ne sont pas plus fondées que celles du FMI et de la Banque mondiale car il négocie avec chaque pays endetté pris séparément tout comme le fait la Chine.

Après avoir critiqué la mauvaise foi des dirigeant·es du FMI, de la Banque mondiale et du Club de Paris à l’égard de la Chine, il convient de préciser que la Chine, dans son comportement, ne se distingue pas fondamentalement des autres créanciers. Elle s’est imposée comme un créancier capable de fixer des conditions qui lui conviennent. Elle a donc changé le rapport de force entre les créanciers. Mais elle n’a pas changé les rapports entre les créanciers et les pays endettés. Elle se situe dans le même camp que les autres créanciers, et veut que ses intérêts soient autant respectés que les intérêts des États-Unis ou des autres grandes puissances. Elle pourrait prendre le parti des peuples du Sud Global et montrer l’exemple en accordant des annulations de dettes, en pratiquant une politique transparente sur ses contrats, et en refusant la discipline ou les politiques néfastes qu’imposent la Banque mondiale et le FMI. Or, très régulièrement, la Chine demande aux pays endettés à son égard de respecter les conditionnalités et les politiques imposés par le FMI et la Banque mondiale. Elle ne les impose pas elle-même mais elle les soutient.

En résumé, la Chine n’est pas pire que les autres créanciers mais elle ne s’en distingue pas fondamentalement, et de loin.

La Chine pourrait-elle mener une autre politique que celle qu’elle réalise ?

La Chine a la puissance économique nécessaire pour prendre l'initiative d'une orientation véritablement alternative à la Banque mondiale, au FMI et aux principaux pays impérialistes mais elle n’agit pas dans ce sens. Les discours sur la solidarité Sud-Sud sont en contradiction avec la réalité de la politique chinoise des dernières décennies. On est à l’opposé de ce qui s'est passé dans les années 1950 à l'époque de Mao Tse Tung, de Chou En-lai et du mouvement des non-alignés, des accords de Bandung, lorsque le gouvernement chinois a avancé une orientation opposée aux programmes et à l'idéologie capitaliste-impérialiste et a critiqué durement à partir du début des années 1960 la stratégie de Moscou de coexistence pacifique. Cela fait longtemps et la perspective de promouvoir une révolution anticapitaliste et anti-impérialiste a été abandonnée. Mais si nous voulons vraiment trouver une issue à la crise capitaliste mondiale, à la catastrophe écologique et à la barbarie pratiquée par l'État sioniste à l'encontre du peuple palestinien, par exemple, nous devons remettre à l'ordre du jour une perspective révolutionnaire socialiste, autogestionnaire, écologiste, féministe et véritablement internationaliste.

Nous devrions nous inspirer des propos tenus par Ernesto Che Guevara lors de la conférence d'Alger, en février 1965[19], sur le type de relations qui devraient être établies entre les pays en développement, les pays développés impérialistes et les soi-disant pays socialistes de l'époque. Ce discours a été prononcé lors du deuxième séminaire économique de la solidarité afro-asiatique. La conférence, qui s'est tenue à Alger, a réuni des représentant·es de 63 gouvernements africains et asiatiques, ainsi que de 19 mouvements de libération nationale. La réunion a été ouverte par le président algérien Ahmed Ben Bella. Cuba a été invitée en tant qu'observateur à la conférence et Ernesto Che Guevara ; qui représentait le gouvernement cubain (au sein duquel il était ministre de l’Industrie), a fait partie du comité de présidence. Il a affirmé qu'entre des pays censés être frères et solidaires, il ne saurait être question d'appliquer les prix du marché mondial capitaliste. Che Guevara a déclaré : « Comment peut-on appeler « bénéfice mutuel » la vente à des prix de marché mondial de produits bruts qui coûtent aux pays sous-développés des efforts et des souffrances sans limites et l'achat à des prix de marché mondial des machines produites dans les grandes usines automatisées qui existent aujourd'hui ? Si nous établissons ce type de rapports entre les deux groupes de nations, nous devons convenir que les pays socialistes sont, dans une certaine mesure, complices de l'exploitation impérialiste. »"[20]. Che Guevara se référait principalement au bloc de pays dirigé par Moscou.

Lors de cette conférence, Che Guevara a demandé notamment l'annulation des dettes et l'octroi de dons plutôt que de prêts. Il a déclaré : "Nous pourrions entamer une nouvelle étape de la lutte contre l'impérialisme : Nous pourrions entamer une nouvelle étape d'une véritable division internationale du travail, basée non pas sur l'histoire de ce qui a été fait jusqu'à présent, mais plutôt sur l'histoire future de ce qui peut être fait. Les États dont les territoires recevront les nouveaux investissements auraient sur ceux-ci tous les droits inhérents à la propriété souveraine sans aucune obligation de paiement ou de crédits.". Che Guevara a aussi affirmé : "Le commerce extérieur ne doit pas déterminer la politique, mais doit au contraire être subordonné à une politique fraternelle envers les peuples".

Une dernière citation du discours de Che Guevara à Alger : "Il faut parvenir à l’établissement de nouveaux rapports sur un pied d’égalité entre nos pays et les pays capitalistes, en établissant une jurisprudence révolutionnaire pour nous protéger en cas de conflit et pour donner un nouveau sens aux relations entre nous et le reste du monde. Nous parlons un langage révolutionnaire et nous luttons honnêtement pour la victoire de cette cause. Mais souvent, nous nous empêtrons dans les filets d'un droit international créé à la suite d'affrontements entre les puissances impérialistes, et non de la lutte des peuples. Par exemple, nos peuples subissent la douloureuse pression des bases étrangères établies sur leurs territoires, ou bien ils doivent supporter le lourd fardeau d'une dette extérieure massive. L'histoire de ces retours en arrière est bien connue de nous tous. Des gouvernements fantoches, des gouvernements affaiblis par de longues luttes de libération ou par le fonctionnement des lois du marché capitaliste, ont autorisé des traités qui menacent notre stabilité interne et mettent en péril notre avenir. Le moment est venu de secouer le joug, de forcer la renégociation des dettes étrangères oppressives et d'obliger les impérialistes à abandonner leurs bases d'agression". Les propos du Che à Alger ont provoqué la fureur de Moscou et de Washington, mais ont été bien accueillis dans la région arabe, en Afrique subsaharienne et à Pékin. Ses propositions devraient à nouveau être mises à l'ordre du jour des peuples du monde.

Un an avant le discours d’Alger, en mars 1964, à la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement tenue à Genève, Che Guevara avait également fait des déclarations qui gardent entièrement leur valeur. En voici un extrait :

« Il est inconcevable que les pays sous-développés (…) qui par la saignée permanente du paiement des intérêts ont remboursé au centuple la valeur des investissements impérialistes, doivent faire face à la charge de plus en plus lourde de l’endettement et de son remboursement, tandis que leurs exigences les plus justes sont ignorées.

La délégation de Cuba propose que soient suspendus tous les paiements de dividendes, de paiement d’intérêts et de remboursement (…) »[21]

Soixante après ce discours de Che Guevara à Genève, il est grand temps de confronter le contenu de ses propositions avec le contenu et les effets de la politique extérieure chinoise en matière de crédit et d’investissement. Il n’est pas acceptable de dire que face aux politiques néfastes des États-Unis, de l’Europe occidentale, du Japon, de la Banque mondiale et du FMI qu’il faut combattre, la politique chinoise constitue une alternative.

Les crédits et les investissements chinois perpétuent le modèle capitaliste d’exploitation de la nature et des peuples, un modèle qui renforce la dépendance des pays dits en développement à l’égard des pays industrialisés dont la Chine fait partie, un modèle qui épuise les ressources naturelles, impose des bas salaires, accentue la crise écologique et maintient une majorité de la population dans la pauvreté.

Bien sûr, il faut dénoncer à la fois les attaques malveillantes contre la Chine qui proviennent des États-Unis, de l’Europe occidentale, du Japon et de leurs alliés et exercer un droit à la critique sans concession du modèle promu par la Chine qui prolonge et conforte celui mis en œuvre par les puissances qui la diabolisent.

Il faut auditer avec la participation active des citoyens et citoyennes des pays concernés les crédits octroyés par la Chine tout comme les crédits octroyés par d’autres. Il faut évaluer leurs effets sur les conditions de vie de la population et sur la nature. Cet audit à participation citoyenne doit viser à identifier la part illégitime des dettes réclamées au pays afin d’en obtenir l’annulation.

La Chine devrait donner l’exemple en rendant public le contenu de tous les contrats de crédit qu’elle a signé. Cela mettrait au défi les pays du Nord d’en faire autant et cela aiderait grandement à lutter contre la corruption et l’enrichissement illicite des élites au pouvoir.

La Chine qui dispose de 3 000 milliards en réserves de change officielles auxquels s’ajoute une somme équivalente via d’autres canaux est parfaitement à même de faire face à une annulation des dettes illégitimes des pays du Sud Global à son égard, d’autant qu’une partie considérable est libellée en monnaie chinoise et est détenue par la Banque centrale chinoise et d’autres organismes publics. La Chine pourrait maintenir des lignes de crédit swaps en renminbi. Elle pourrait, si elle désirait vraiment, développer une solidarité avec les peuples du Sud et adopter un autre modèle de développement qui répondrait également aux intérêts du peuple chinois.

Par Éric Toussaint

L’auteur remercie Gilbert Achcar, Maxime Perriot et Claude Quémar pour la recherche de documents et la relecture.

Bibliographie :

- AidData, “Belt and Road Reboot: Beijing’s Bid to De-Risk Its Global Infrastructure Initiative”, Novembre 2023,

https://www.aiddata.org/publications/belt-and-road-reboot

- Eugène Berg, « La percée chinoise en Afrique a des effets délétères », Le Monde, 31 décembre 2021, https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/31/eugene-berg-la-percee-chinoise-en-afrique-a-des-effets-deleteres_6107775_3232.html

-Patrick Bond, Ishmael Lesufi, Lisa Thompson et Eric Toussaint, The China Factor, Adverse International and Local Conditions for Sub-Saharan Africa (Part 3), http://www.cadtm.org/The-China-Factor

- Keith Bradsher, "China Is Lending Billions to Countries in Financial Trouble", New York Times, 6 november 2023,

https://www.nytimes.com/2023/11/06/business/china-bri-aiddata.html

- CADTM, « ABC de la Banque mondiale », CADTM, 28 octobre 2022, https://www.cadtm.org/L-ABC-de-la-Banque-mondiale.

- CADTM, « L’ABC du Fonds monétaire international », CADTM, 31 octobre 2023, https://www.cadtm.org/L-ABC-du-Fonds-monetaire-international-FMI

- Debt Justice, “The growing debt crisis in lower income countries and cuts in public spending”, Juillet 2022, https://debtjustice.org.uk/wp-content/uploads/2022/05/Debt-and-public-spending_May-2022.pdf

-Jeff Dawson, "A Closer Look at Chinese Overseas Lending" Federal Reserve Bank of New York, 9 novembre 2022, https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2022/11/a-closer-look-at-chinese-overseas-lending/

-The Economist, “South-East Asia learns how to deal with China”, 11/01/2024, https://www.economist.com/asia/2024/01/11/south-east-asia-learns-how-to-deal-with-china

- Anna Gelpern, Sebastian Horn, Scott Morris, Brad Parks and Christoph Trebesch, “How China Lends: A Rare Look into 100 Debt Contracts with Foreign Governments", AidData, Kiel Institute, Center for Global Development, Peterson Institute for International Economics, March 2021,

-Global Monitor, China’s Overseas Investment in the Belt and Road Era, Hongkong, 2021, https://www.globemonitor.org/content/chinas-overseas-investment-belt-and-road-era

-Sebastian Horn, Carmen M. Reinhart, and Christoph Trebesch “China’s Overseas Lending” NBER Working Paper No. 26050 July 2019, Revised May 2020 JEL No. F21,F34,F42,F6,G15,H63,N25,O10

-Sebastian Horn, Bradley C. Parks, Carmen M. Reinhart, and Christoph Trebesch. 2023a. China as an International Lender of Last Resort. NBER Working Paper #31105. Cambridge, MA:NBER

https://www.aiddata.org/publications/china-as-an-international-lender-of-last-resort

-Sebastian Horn, Carmen M. Reinhart, and Christoph Trebesch “China's overseas lending” ScienceDirect, Journal of International Economics, Volume 133, November 2021, 103539

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022199621001197?via%3Dihub#bb0225

-Pierre-François Grenson, “RDC, Burundi, Angola, Sri Lanka : Quatre exemples pour comprendre la présence chinoise en Afrique et en Asie », CADTM, 21 juin 2023, https://www.cadtm.org/RDC-Burundi-Angola-Sri-Lanka-quatre-exemples-pour-comprendre-la-presence.

-Ernesto Che Guevara, Œuvres révolutionnaires 1959-1967, écrits II, Edition François Maspero, Paris, 1968, 300 pages

-Ernesto Che Guevara, Le socialisme et l’homme, Petite collection Maspero n°19, 1970

-Florian Morvillier & Erica Perego (CEPII), « La Chine principal créancier mondial, une fragilité de plus pour les pays émergents et en développement », The Conversation, 19 juillet 2023 https://theconversation.com/la-chine-principal-creancier-mondial-une-fragilite-de-plus-pour-les-pays-emergents-et-en-developpement-209983-Ysaline Padieu, Alisée Pornet, « La Chine, créancier émergent : mythes et réalités » in Revue d'économie financière 2021/1 (N° 141), pages 103 à 116

-Maxime Perriot, “Surcharges ou surtaxes du FMI : Comment le Fonds monétaire international s’enrichit sur le dos des pays les plus en difficultés dans l’opacité la plus totale », CADTM, 19 décembre 2023, https://www.cadtm.org/Surcharges-ou-surtaxes-du-FMI-Comment-le-Fonds-monetaire-international-s

-Éric Toussaint, Banque mondiale et FMI : huissiers des créanciers, publié le 14 août 2020, https://www.cadtm.org/Banque-mondiale-et-FMI-huissiers-des-creanciers ou le chapitre 15 du livre Banque mondiale : une histoire critique, Syllepse, 2022

-Éric Toussaint, « En 2007-2008, l’Équateur a osé dire « non » aux créanciers et a remporté une victoire », publié le 15 mars 2015, https://www.cadtm.org/En-2007-2008-l-Equateur-a-ose-dire

-Christoph Nedopil Wang, “Ten years of China’s belt and Road Initiative (BRI): Evolution and the road ahead”, FISF, Griffith University

Xinhua, « Pourquoi les Etats-Unis sont la superpuissance mondiale du piège de la dette », 21/01/2022, http://french.news.cn/2022-01/21/c_1310434898.htm

- Xinhua, "Des faits clés sur la dette africaine que les Etats-Unis ignorent délibérément", 7/02/2023,

https://french.news.cn/20230207/4d1e5c179b344ccb90307ddd72c28d3d/c.html

-Xinhua, "La Chine n'est pas source de "piège de la dette" pour les pays africains", 11 avril 2023,

https://french.news.cn/20230411/6d641d96128f45e78d089cb02aeb53c4/c.html

[1] AidData, “Belt and Road Reboot: Beijing’s Bid to De-Risk Its Global Infrastructure Initiative”, Novembre 2023, https://www.aiddata.org/publications/belt-and-road-reboot

[2] AidData, ibid. chapitre 2, page.

[3] Sebastian Horn, Carmen M. Reinhart and Christoph Trebesch “China’s Overseas Lending” NBER Working Paper No. 26050 July 2019, Revised May 2020.

[4] Dans ce montant il y a une partie d’aide publique au développement (APD), l’autre partie étant considérée comme faisant partie de la catégorie OOF (Other Official Flows) c-à-d les autres flux officiels (autrement dit les crédits accordés par le secteur public sans que cela soit considéré comme de l’aide). L’APD se compose principalement de subventions et de prêts concessionnels (donc inférieurs aux taux pratiqués sur le marché) destinés à des projets et activités de développement financés par les institutions du secteur public. L'OOF se compose principalement de prêts non concessionnels émis par des institutions du secteur public. Au cours des dernières années, plus de 90 % des engagements annuels de la Chine en matière de financement du développement international sont constitués d’OOF.

[5] Ce graphique mesure les flux financiers officiels (APD et autres flux financiers) de la Chine, des États-Unis et des pays du G7 vers les Pays à faible revenu et les Pays à revenu intermédiaire de 2014 à 2021. AidData s'appuie sur les critères de mesure du CAD (Comité d’aide au développement) de l'OCDE pour déterminer l'APD et les autres flux financiers (comme décrit dans la section A-2 de l'annexe). Les données sur l'APD et les autres flux financiers des États-Unis et du G7 représentent les décaissements bruts du CAD de l'OCDE.

[6] AidData s'appuie sur les critères de mesure du CAD de l'OCDE pour déterminer l'APD (ODA en anglais) et les autres flux financiers (OOF en anglais). La catégorie « vague » est une catégorie résiduelle pour les engagements financiers officiels de la Chine qui n'ont pas pu être catégorisés de manière fiable comme APD (ODA) ou « autres flux financiers officiels » (OOF) en raison d'informations insuffisamment détaillées. Les données relatives à l'APD et aux autres flux financiers du G7 représentent les décaissements bruts du CAD de l'OCDE.

[7] Il est possible que dans les 3 ou 4 dernières années quelques entreprises privées chinoises qui investissent à l’étranger aient octroyé des crédits mais c’est tout à fait marginal.

[8] Selon le rapport d’AidData publié en novembre 2023, la moitié du portefeuille de prêts non urgents de la Chine dans les pays à revenu faible ou intermédiaire est désormais accordé par le biais d’accords de prêts syndiqués – et plus de 80 % de ces accords impliquent des banques commerciales occidentales et des institutions multilatérales. Source : Point 3 de Executive Summary: Quelles mesures Pékin a-t-il prises pour réduire son exposition aux dettes en difficulté dans les pays en développement ? https://www.aiddata.org/publications/belt-and-road-reboot )

[9] Voir AidData, novembre 2023, chapitre 2 l’encadré sur SAFE "SAFE a ouvert un bureau sur la Cinquième Avenue à New York en 2013, et peu de temps après, il est devenu un secret de polichinelle parmi les plus grands gestionnaires d'actifs du monde - comme PIMCO et BlackRock - que SAFE était l'un de leurs clients confidentiels les plus importants." “SAFE opened an office on Fifth Avenue in New York City in 2013, and shortly thereafter it became an open secret among the world's largest asset managers-like PIMCO and BlackRock-that SAFE was one of their most important confidential clients.”

[10] Maxime Perriot, “Surcharges ou surtaxes du FMI : Comment le Fonds monétaire international s’enrichit sur le dos des pays les plus en difficultés dans l’opacité la plus totale », CADTM, 19 décembre 2023, https://www.cadtm.org/Surcharges-ou-surtaxes-du-FMI-Comment-le-Fonds-monetaire-international-s.

[11] Officiellement les réserves en devises étrangères de la Chine s’élèvent à plus de 3 000 milliards de USD mais certains analystes considèrent qu’il faut y ajouter 3 000 milliards (voir chapitre 2 de AidData déjà cité)

[12] In 2013, one year before the first full year of BRI implementation, emergency rescue lending represented only 5% of China's overseas lending to LICs and MICs. By 2021, 58% of China's overseas lending to LICs and MICs consisted of emergency rescue lending. The People's Bank of China (PBOC)-China's central bank-is by far the most important financier of international emergency rescue lending operations, which explains why it had assumed a dominant role in Beijing's LIC and MIC lending portfolio by 2020. In March 2023, a team of researchers from AidData, the World Bank, the Harvard Kennedy School, and the Kiel lnstitute for the World Economy published a study that explains why Beijing has undertaken rescue lending operations worth nearly $250 billion in 22 countries (Horn et al. 2023a). They find that most of these operations have taken place in BRI participant countries with high levels of outstanding (infrastructure project) debt to Chinese banks and companies. They also find that bailouts from Beijing are directed to distressed government borrowers at times when their foreign exchange reserve levels are low and their credit ratings are weak. Source: Horn, Sebastian, Bradley C. Parks, Carmen M. Reinhart, and Christoph Trebesch. 2023a. China as an International Lender of Last Resort. NBER Working Paper #31105. Cambridge, MA:NBER https://www.aiddata.org/publications/china-as-an-international-lender-of-last-resort

[13] Pierre-François Grenson, “RDC, Burundi, Angola, Sri Lanka : Quatre exemples pour comprendre la présence chinoise en Afrique et en Asie », CADTM, 21 juin 2023, https://www.cadtm.org/RDC-Burundi-Angola-Sri-Lanka-quatre-exemples-pour-comprendre-la-presence.

[14] Lire Éric Toussaint, Banque mondiale et FMI : huissiers des créanciers, publié le 14 août 2020, https://www.cadtm.org/Banque-mondiale-et-FMI-huissiers-des-creanciers ou le chapitre 15 du livre Banque mondiale : une histoire critique, Syllepse, 2022.

[15] Debt Justice, “The growing debt crisis in lower income countries and cuts in public spending”, Juillet 2022, https://debtjustice.org.uk/wp-content/uploads/2022/05/Debt-and-public-spending_May-2022.pdf.

[16] Lire Éric Toussaint, « En 2007-2008, l’Équateur a osé dire « non » aux créanciers et a remporté une victoire », publié le 15 mars 2015, https://www.cadtm.org/En-2007-2008-l-Equateur-a-ose-dire Voir aussi les vidéos: « Équateur : Historique de l'audit de la dette réalisée en 2007-2008. Pourquoi est-ce une victoire ? (vidéo de 14 minutes) », publiée le 8 novembre 2016, https://www.cadtm.org/Equateur-Historique-de-l-audit-de et « Vidéo : L'audit de la dette en Équateur résumé en 7 minutes », publiée le 27 novembre 2015, https://www.cadtm.org/Video-L-audit-de-la-dette-en

[17] Pour en savoir plus, CADTM, « L’ABC du Fonds monétaire international », CADTM, 31 octobre 2023, https://www.cadtm.org/L-ABC-du-Fonds-monetaire-international-FMI et CADTM, « ABC de la Banque mondiale », CADTM, 28 octobre 2022, https://www.cadtm.org/L-ABC-de-la-Banque-mondiale.

[18] Ecouter : « A propos de la prétendue annulation de dettes, Éric Toussaint interviewé par la BBC dénonce les effets d'annonce de Macron et du FMI », publié le 16 avril 2020, https://www.cadtm.org/A-propos-de-la-pretendue-annulation-de-dettes-Eric-Toussaint-interviewe-par-la

[19] Ernesto Che Guevara, « Discours d’Alger 26 février 1965 » https://archive.org/details/alger_202105/page/n7/mode/2up , consulté le 10 février 1963.

[20] Les citations du discours d’Alger de Che Guevara proviennent du livre édité chez Maspero : Ernesto Che Guevara Le socialisme et l’homme, Petite collection Maspero n°19, 1970, p. 72-73.

[21] Extraits du discours de Genève prononcé le 25 mars 1964: La position de Cuba à la Conférence mondiale sur le commerce et le développement (publié dans Cuba Socialista, n°33 mai 1964. Publié en français dans Che Guevara, Œuvres révolutionnaires 1959-1967, écrits II, Edition François Maspero, Paris, 1968, 300 pages.