Le 20 août 2022 un avion se pose sur l’aéroport de la ville de Trelew. Il a été affrété par l’armée argentine dont le ministre de la Défense, Jorge Taiana, est un ex prisonnier politique de la dictature. Les passagers sont des familiers des victimes ainsi que d’anciens prisonniers politiques, dont la plupart furent incarcérés dans la prison de Rawson, à 20 kilomètres de Trelew. Ils sont plus d’une centaine pour quatre jours de commemoration, de mémoire et de justice. Beaucoup sont arrivés d'autres villes de Patagonie, avec des avions de ligne ou en bus. Dans le hall de l'aéroport, il y avait des embrassades entre ceux qui ne s'étaient pas vus depuis des décennies.Trelew respire un air différent, les groupes prennent des photos avec le V de la victoire et les poings levés.

Agrandissement : Illustration 1

Le contexte historique

En juin 1966 le coup d’Etat du général Juan Carlos Onganía installe en Argentine une période de répression et de persécution de toute activité politique d’opposition, culturelle et sociale. Suite à la proscription du péronisme, qui depuis le coup d’Etat de 1955 oblige le président Juan Domingo Perón à s’exiler, les persécutions du mouvement péroniste s’accentuent. Durant cette période (1966-1973), la jeunesse argentine s’organise et se radicalise, influencée par la révolution cubaine et la figure du Che Guevara, assassiné en octobre de 1967 en Bolivie, donnant naissance à des groupes armés issus du péronisme et du trotskisme. L’apparition de leaders syndicaux combatifs, opposés à la bureaucratie syndicale complice des militaires au pouvoir, ainsi que les soulèvements populaires comme le « Cordobazo » en mai 1969 dans la deuxième ville du pays, renforcent l’opposition à la dictature.

L’évasion

Entre 1971 et 1972, 300 prisonniers politiques sont transférés à la prison de Rawson en Patagonie, en particulier les principaux dirigeants de la guérilla péroniste (Montoneros, FAR) et guévariste (ERP, Armée révolutionnaire du peuple). Le 15 août 1972, à 18 h 24, les militants commencent à chanter : « Avec quelles armes, monsieur, allons-nous nous battre ? Avec celles que nous allons récupérer ». Les paroles de cette chanson indiquaient le début de l'évasion. Par l'intermédiaire d'un garde complice, les prisonniers avaient obtenu un uniforme militaire et un seul pistolet. Le plan était de simuler une inspection militaire dans la prison, si courante en ces temps de dictature : une personne en uniforme et d'autres en civil visitant les pavillons était le moyen habituel de fonctionner des forces de sécurité. De cette façon, ils avanceraient et réduiraient les gardiens sans susciter de soupçons. En entendant la chanson, les membres des principales organisations de lutte armée du pays ont investi les différentes zones du bâtiment. Alors qu'ils allaient de l'avant et enfermaient les gardes, les prisonniers leur enlevaient leurs uniformes. Ils ont remplacé les officiers de service au moment de la relève de la garde aux points de contrôle de sécurité à l'entrée. En seulement dix minutes, la prison a été prise. Tout se passait comme prévu.

Et pourtant… Voici ce que raconte Jorge Lewinger lors du reportage de 2018 dans la revue colombienne « Gatopardo ».

« J'ai commis une erreur, ce qui m'a toujours tourmenté : je pensais qu'il y avait eu un problème et qu'ils nous avertissaient de suspendre l’opératon". « À 18 h 45, notre voiture Ford Falcon est entrée dans la prison. Nous devions la suivre avec ma camionnette et deux camions. Et puis un signe apparaît: quelqu'un agite une couverture, ou quelque chose de similaire, de l'une des fenêtres de la prison. Nous aurions dû entrer après la voiture ; en voyant cela, je décide de faire demi tour. Nous sommes repartis et avons parcouru 10 kilomètres. Je me suis alors rendu compte que la Ford Falcon était entrée et que rien ne s'était passé. Que le plan continuait. Pendant que nous retournions vers la prison, avec la camionnette et les deux camions, ceux qui avaient pu s'échapper dans la voiture et avec les taxis se rendaient à l'aéroport. Et là, tout s’est effondré. »

116 prisonniers devaient s'échapper ce jour-là. Les véhicules les emmèneraient à l'aéroport le plus proche, à Trelew, à 20 kilomètres de là, pour monter à bord d'un avion de la compagnie Austral qu'ils détourneraient vers le Chili, avec l'aide de camarades qui étaient déjà à bord. Le départ serait par ordre de rang : d'abord les 25 chefs et cadres des organisations, puis le reste des militants. Les 116 s'étaient alignés à la porte de la prison. Ils étaient prêts à partir. Les 6 dirigeants : Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo, Domingo Menna (ERP), Roberto Quieto, Marcos Osatinsky (FAR) et Fernando VacaNarvaja (Montoneros), se sont entassés dans la Ford Falcon et en voyant que les camions n’étaient pas là, ils ont ordonné aux autres d'appeler des taxis ; puis ils sont partis immédiatement vers l’aéroport car l’opération était chronométrée.

Pendant ce temps, à la prison, tous les gardes étant réduits, les 19 autres qui ont dû partir en premier lieu ont demandé trois taxis. Ils ont ensuite dit aux 91 autres militants restants de retourner dans les pavillons et de poursuivre la prise de contrôle. Tout le monde ne pouvait pas s'enfuir. À l'aéroport, les six chefs arrivés dans la Ford Falcon, étaient armés et l’un d’eux, - Vaca Narvaja - déguisé en militaire, est entré dans la tour de contrôle en se faisant passer pour un membre des forces de sécurité. Ils ont annoncé qu'il y avait une alerte à la bombe dans l’avion d’Austral et qu'ils devaient le vérifier. Ils sont montés à bord, ont trouvé le soutien extérieur du plan, ont rassuré les passagers en disant qu'il s'agissait d’une opération de sécurité, un exercice. Dans le poste de pilotage, sous la menace d'une arme à feu, ils ont informé le pilote de la nouvelle destination. Ils voulaient retarder le décollage jusqu’à ce que le reste des camarades arrive, mais ils n'ont pas pu attendre longtemps. Le deuxième groupe de 19 militants est arrivé dans les taxis alors que l’avion avait déjà décollé vers le Chili de Salvador Allende.

Les forces armées sont arrivées rapidement et ont encerclé l'aéroport. Pris au piège, les 19 ont commencé à négocier. Ils ont demandé qu’une conférence de presse y soit convoquée. Ce qui fut fait. Trois représentants, un pour chaque organisation (Montoneros, FAR et ERP), se sont adressés au nom de l'ensemble du groupe aux médias : ils ont expliqué qui ils étaient et pourquoi ils se battaient en disant qu'ils allaient se rendre. En retour, ils ont demandé à un médecin de les examiner pour prouver qu'ils n'avaient aucune trace de violence et de leur garantir, devant les autorités judiciaires et les journalistes, qu'on les ramèneraient à la prison de Rawson. Le capitaine de marine Luis Emilio Sosa a donné sa parole.

La Marine a transféré les 19 militants à la base aéronavale Amiral Zar, à six kilomètres de la ville de Trelew. Le pretexte de ce transfert était que l'émeute se poursuivait en prison et qu'il était dangereux de les ramener. À la base, malgré le fait qu'ils avaient assuré le contraire, ils ont été soumis pendant une semaine à des interrogatoires et à toute sorte de tortures.

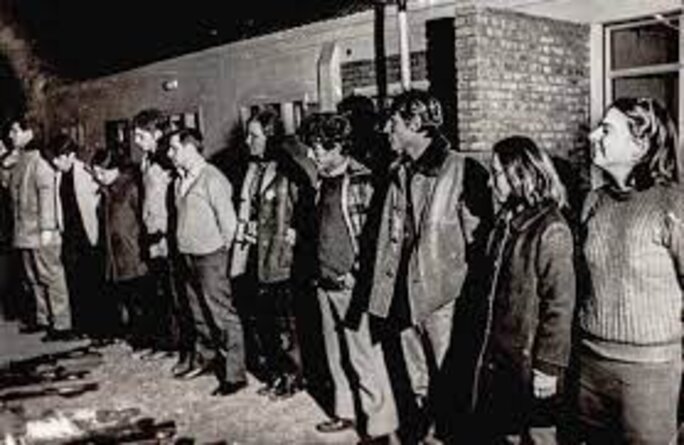

Le 22 août 1972, à 3 h 30 du matin, les militaires les ont réveillés, leur ont ordonné de sortir des cellules, de regarder le sol, le dos au mur, le menton collé à la poitrine. Ils ont été fusillés par deux rafales de mitrailleuses, commandées par le capitaine Luis Emilio Sosa et le lieutenant Roberto Guillermo Bravo. La plupart d'entre eux sont morts immédiatement. D'autres ont été tués par un coup de grâce. Mais six d'entre eux n'ont pas été achevés : soit parce qu’on les croyait morts, ou parce que la mise à mort a été interrompue lorsque d’autres officiers non informés de cette tuerie, ont fait irruption et ont demandé à Bravo des explications : il a répondu « qu'ils avaient essayé de s'échapper à nouveau ». Quelques instants plus tard, les infirmières de la Marine ont vérifié les corps et transféré les six qui étaient encore en vie dans une pièce où ils ont été déposés sans aucun secours. Il a fallu de longues heures avant qu'ils ne soient emmenés à l'hôpital. Sur les six, seuls trois ont survécu : María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps et Ricardo René Haidar. Les trois survivants seront séquestrés et portés disparus pendant la sanglante et dernière dictature de Videla (1976-1983).

Plaintes et procès

Alicia Bonet Krueger, l’épouse de Ruben Bonet, l’un des 16 militants assassinés raconte dans le livre « Exils »:1

« Le 22 août 1972, l’Argentine se réveille en apprenant que 19 femmes et hommes, d’un groupe qui se trouvait à la base militaire avaient été fusillés. Rubén apparaît d’abord comme blessé et quelques heures plus tard, sa mort est annoncée. J’ai vu son corps avant qu’il ne soit enterré dans sa ville natale, Pergamino, où il était né 30 ans auparavant. Mis à part les contusions et les tirs de mitrailleuse, sa tête avait été fracassée.

En septembre 1972, un mois après les événements, j’ai décidé de porter plainte contre l’État national sous commandement de l’armée, devant le Tribunal fédéral de la capitale pour le meurtre de mon mari. Une autopsie a été réalisée à cette occasion. Le Tribunal, constitué de juges et d’avocats a eu lieu à la prison de Villa Devoto où se trouvaient les 3 rescapés du massacre, Camps, Haidar et Berger. Ils donneront chacun individuellement un témoignage accablant, les militaires leur ont tiré dessus en pleine nuit. Ce procès sera interrompu à diverses reprises, notamment par les gouvernements militaires et en démocratie pendant la présidence de Carlos Menem. Pour ma part, j’ai continué à expliquer le massacre de Trelew dans les syndicats, les universités et les réunions publiques en France et en Argentine.

…Lorsque en 2003 le président Néstor Kirchner a pris ses fonctions et le Parlement vote l’abolition des lois d’amnistie, il m’a invité avec une ancienne prisonnière politique, Alicia Sanguinetti, à une conférence de presse pour annoncer qu’il était à notre disposition pour nous aider à la réouverture du procès interrompu. La plainte contre la Marine argentine est relancée. Je reprends donc, depuis la France, le procès de Trelew avec les avocats argentins du CELS (Centre d’études légales et sociales). Je suis convoquée par la justice argentine pour témoigner lors du procès qui rouvre en mai 2012. Je voyage avec Cacho (son époux actuel, ndlr) et dès notre arrivée nous sommes entourés de la solidarité et de l’affection des camarades et amis de Rawson et Trelew qui nous considèrent comme faisant partie de leurs familles. Le procès se déroule dans le plus grand théâtre jamais mis à la disposition du public. Cette fois ce n’était pas une pièce de théâtre, c’était un jugement historique qui allait se dérouler en ce lieu.

J’ai témoigné le 8 mai 2012, j’ai fait des photocopies de livres, j’ai montré des documents de tout ce qui s’était passé et de leurs auteurs. A ma droite se trouvaient les assassins: le lieutenant Del Real, les capitaines Sosa et Herrera et le caporal Marandino. Les juges ont condamné les meurtriers à la réclusion à perpétuité pour « crime contre l’humanité ». Selon la justice, le « massacre de Trelew » a été le premier acte de « terrorisme d’État en Argentine ». Le procès sera terminé lorsque l’extradition de Roberto Bravo de Miami sera obtenue. »

En octobre 2012 le Tribunal fédéral de Comodoro Rivadavia a condamné les trois accusés à la réclusion à perpétuité : Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino et Luis Emilio Sosa et a acquitté Rubén Norberto Paccagnini, chef de la base qui fut finalement condamné en 2014.

Quelques jours avant le 50e anniversaire du massacre de Trelew, l'ancien lieutenant de Marine Roberto Bravo, résidant aux USA, a été tenu responsable des crimes exécutés à la base Amiral Zar, où les 16 militants ont été tués. Un jury populaire du tribunal du sud de la Floride a determiné que c'est bien lui qui a procédé aux fusillades d'Eduardo Capello, Rubén Bonet et Ana María Villarreal de Santucho et à la tentative d'exécution extrajudiciaire d'Alberto Camps, et pour ces faits, il devra maintenant payer 24 millions de dollars aux familles.

Agrandissement : Illustration 3

« Nous sommes très heureux. C'est un grand pas en avant pour demander l'extradition et que Bravo soit jugé en Argentine. J'ai consacré une grande partie de ma vie à demander justice pour les responsables de la torture et de la tentative de meurtre de mon père", a expliqué Raquel Camps, fille d'Alberto, qui était à Miami avec son frère Mariano et d'autres proches des victimes.

Hernan Bonet, le fils de Rubén et Alicia est allé en Argentine en représentation de sa famille pour assister à la commémoration, car sa mère ne pouvant pas voyager pour raisons médicales. Un épisode tragique de l’histoire argentine est en train de se fermer grâce à la ténacité des familles des survivants qui on maintenu –et maintiennent – vivant, la mémoire et le combat pour la justice.

1.- Extraits du livre « Exils, des voix argentines racontent leur histoire », Collectif Argentin pour la Mémoire, Carlos Schmerkin éditeur, mars 2022