L’été 2023 a représenté, pour beaucoup de personnes sur le continent européen, une nouvelle prise de conscience par rapport au dérèglement climatique. Face aux canicules, aux inondations, aux incendies et au mois de septembre le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial (1), la transition électrique devient porteuse d’espoir. L’année 2035 marquera d’ailleurs, en Europe, la fin du moteur thermique, remplacé par des voitures à batterie électrique (2). Pourtant, la transition « verte », telle qu’elle est présentée en Europe, prend bien d’autres couleurs de l’autre côté du globe. La bande dessinée – notamment congolaise, laquelle n’a cessé de défier des imaginaires eurocentrés (3) – révèle aujourd’hui la « face cachée » (4) d’une transition axée vers un affranchissement de l’énergie fossile, mais pas de l’exploitation massive d’autres ressources.

La bande dessinée face à une terre brutalisée

C’est en République Démocratique du Congo (RDC) qu’est exploitée une grande partie des ressources minières (comme le cobalt et le coltan) nécessaires à la confection de smartphones, d’ordinateurs, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de voitures électriques. Les conséquences de cet extractivisme, si elles prennent parfois des dimensions spectaculaires (comme les guerres des minerais, les violences faites aux femmes, et les enfants recrutés dans des mines ou dans des groupes armés) s’incarnent aussi dans des formes de slow violence (5), soit une violence lente et longue, qui reste souvent en-dehors de l’attention des médias (délocalisation de populations, corruption, pollution…) Face à cette réalité, se révèlent les dangers de la course effrénée vers les ressources nécessaires à la transition électrique.

Les questions environnementales ne peuvent plus être distinguées des rapports de pouvoir entre Nord et Sud, que les discours écologiques occidentaux mettent encore souvent, pourtant, à distance. Malcom Ferdinand souligne la nécessité d’une « écologie décoloniale », qui dépasse « la fracture » entre ces deux courants de pensées – soit une écologie qui prend en compte les continuités des rapports de domination introduits pendant la colonisation (6). Il propose de penser la destruction de l’environnement à partir du « plantationcène », qui débute avec l’esclavage et l’exploitation intensive des plantations coloniales (basées sur la monoculture), dans une violence faite aussi bien à l’humain qu’à la terre. Achille Mbembe, quant à lui, décrit notre ère comme celle du « brutalisme » (7). Ce terme lie l’extraction de la matière brute avec les violences faites aux corps – qu’il s’agisse de leur exploitation pour extraire et transformer ces ressources, ou de l’impact de l’activité minière sur leur environnement.

Alors que l’envers du rêve électrique (8) est encore peu visible dans le débat public, la bande dessinée (parmi d’autres productions artistiques ou documentaires) s’empare aujourd’hui de ce sujet. En alliant texte et image sur l’espace de la planche, elle fait dialoguer différents discours, représentations, lieux et temporalités, tout en évoquant nos sens, par la ligne et la matière. Deux œuvres récentes réalisées en marge de la production bédéique, Maï-Ndombe (9) et Machini (10) – l’une issue d’un contexte belge, et l’autre congolais – nous mettent face aux conséquences de l’exploitation incessante des ressources congolaises, tout en nous invitant à nous reconnecter au (non-)vivant.

Un lac vidé de son vivant dans Maï-Ndombe

Agrandissement : Illustration 1

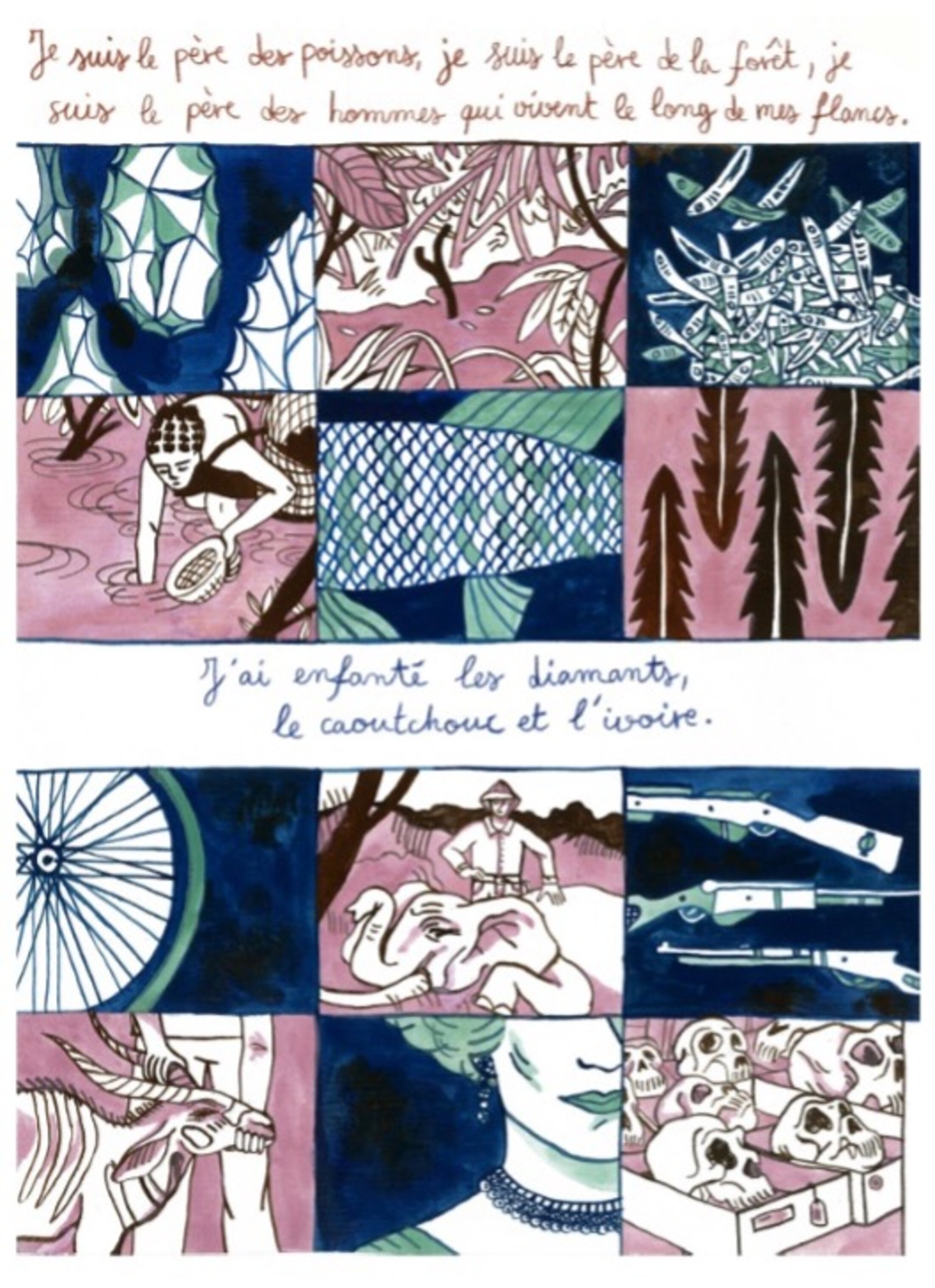

Maï-Ndombe, qui porte sur le lac congolais du même nom, est une œuvre issue du travail de master d’Anna Couesnon à l’École supérieure des Arts de Saint-Luc (Bruxelles). Le lac y devient narrateur, s’adressant directement aux lectrices et lecteurs pour dénoncer les violences liées à l’exploitation dans ses eaux et sur ses rives, qui remontent à sa colonisation par le roi Léopold II (1885-1908), puis par la Belgique (1908-1960).

Cette bande dessinée montre différentes ressources exploitées pendant la colonisation du Congo, qui ont bénéficié au développement de la Belgique et de l’Occident (caoutchouc, ivoire, diamants…) Elle dénonce une violence de l’humain (colonisateur) envers l’humain (colonisé), l’animal, le végétal, l’eau ou la terre – qui sont considérés comme des ressources à exploiter, dominer, exposer, chasser, tuer, extraire, transformer, consommer, capitaliser.

Plusieurs petites vignettes disposées en gaufrier (une structure typique de la bande dessinée) illustrent un morcellement du monde, où les ressources naturelles sont arrachées à la terre, et le lac est vidé de son vivant. Celui-ci, face à une idéologie basée sur une croissance infinie dans un monde fini, nous rappelle alors qu’il est « épuisable ».

Le lac se réaffirme néanmoins dans sa fluidité (évoquée par la gouache) et une relation de soin avec les vivants qui l’entourent. L’œuvre dénonce ainsi, d’une part, la violence d’une exploitation incessante qui vise à séparer, arracher, et extraire, tout en réaffirmant, d’autre part, les interdépendances et entrelacements au sein des écosystèmes.

Des corps de pierre deviennent poussière dans Machini

Agrandissement : Illustration 2

Machini (2022) est une adaptation en bande dessinée du court-métrage d’animation du même nom (11), par les artistes Frank Mukunday et Trésor Tshibangu Tshamala (Tétshim), qui s’inspirent de leur expérience en tant que résidents de la ville minière de Lubumbashi (sud-est de la RDC).

En recyclant des matériaux bruts (craie, cailloux, objets rouillés, ferraille et déchets électroniques), les artistes proposent un récit dystopique, où l’usine minière laisse échapper une pollution toxique, qui se répand dans l’air et l’eau. Les personnages, composés de débris de roche, s’effondrent alors sous leurs toussotements, et les corps de pierre deviennent poussière.

L’œuvre évoque ainsi l’appel d’Achille Mbembe (12) à un « droit universel à la respiration », soit à l’existence, et au désir d’exister, face à un monde devenu inhospitalier et irrespirable pour une partie de l’humanité. Dans Machini, puisque la roche devient humaine, la matière respire avec le vivant – illustrant l’acte qui, pour Marielle Macé, consiste à « conspirer », soit « non pas seulement respirer ensemble […] mais respirer l’un avec l’autre, et respirer l’un de l’autre, dans l’autre, par l’autre » (13). Face à l’accélération de la transition électrique en Europe, Machini nous rappelle que nous ne respirons pas seul·es – et que notre air pur, au Nord, a un prix pour d’autres, au Sud.

Les artistes se réapproprient, par conséquent, les ressources exploitées et les déchets abandonnés sur leurs terres, dans une réflexion critique sur le tout à l’électrique – et des notions de progrès et de modernité qui y sont associées. Elle traduit la volonté d’une « utopie active » par et pour l’Afrique (14), et d’une autre manière d’être au monde.

Respirer avec le monde

Ces deux bandes dessinées mettent en lumière les violences, visibles et invisibles, qui impactent les corps et les environnements exploités pour les désirs de modernité des pays occidentaux. Elles dénoncent, ainsi, les discours (néo)coloniaux qui invisibilisent leurs intérêts économiques et leurs dérives derrière des discours humanitaires ou écologiques – hier, la « mission civilisatrice », aujourd’hui, le « développement » ou la transition « verte ».

Cette dénonciation d’un monde brutalisé, épuisé, essoufflé et empoussiéré s’accompagne néanmoins, dans ces expressions artistiques, d’un entremêlement des liens entre vivants et non-vivants. Machini et Maï-Ndombe nous appellent, chacune à leur manière, à penser autrement la transition écologique, afin de respirer avec – plutôt qu’au détriment de – celles et ceux sans qui le monde ne tournerait pas.

Par Alicia Lambert, doctorante à l’UCLouvain (INCAL, boursière FRESH),

pour Carta Academica (https://www.cartaacademica.org/).

Les points de vue exprimés dans les chroniques de Carta Academica sont ceux de leur(s) auteur(s) et/ou autrice(s) ; ils n’engagent en rien les membres de Carta Academica, qui, entre eux d’ailleurs, ne pensent pas forcément la même chose. En parrainant la publication de ces chroniques, Carta Academica considère qu’elles contribuent à des débats sociétaux utiles. Des chroniques pourraient dès lors être publiées en réponse à d’autres. Carta Academica veille essentiellement à ce que les chroniques éditées reposent sur une démarche scientifique.

Références

- (2023). « Summer 2023: the hottest on record ». https://climate.copernicus.eu/summer-2023-hottest-record (page consultée le 8 janvier 2024).

- Bosseler, Julien. (2023). « Fin du moteur thermique en 2035 : pourquoi la voiture électrique est promise à une belle route ». Le Soir, https://www.lesoir.be/495181/article/2023-02-14/fin-du-moteur-thermique-en-2035-pourquoi-la-voiture-electrique-est-promise-une (page consultée le 8 janvier 2024).

- De Bingo en Belgique ou l’interdépendance (1983) par Mongo Sisé à des œuvres plus récentes comme Madame Livingstone (2014) ou Le Singe Jaune (2018) de Barly Baruti (avec le scénariste français Christophe Cassiau-Haurie), parmi d’autres (voir notamment le travail de Serge Diantantu, Asimba Bathy, ou Pie Tshibanda).

- Pitron, Guillaume. (2018). La guerre des métaux rares : la face cachée de la transition énergétique et numérique. Paris : Les Liens qui libèrent.

- Nixon, Rob. (2011). Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Cambridge : Harvard University Press.

- Ferdinand, Malcom. (2019). Une écologie décoloniale : penser l'écologie depuis le monde caribéen. Paris : Éditions du Seuil.

- Mbembe, Achille. (2020). Brutalisme. Paris : La Découverte.

- J’emprunte ces termes au documentaire Cobalt, l’envers du rêve électrique (2022), réalisé par Quentin Noirfalisse et Arnaud Zajtman.

- Couesnon, Anna. (2023). Maï-Ndombe [travail étudiant]. Ce travail peut être consulté sur le site de l’option bande dessinée de l’ESA Saint-Luc Bruxelles, en cliquant sur ce lien.

- Frank Mukunday et Tétshim. (2022). Africalia asbl (en collaboration avec Twenty Nine Studio & Production et La Cinquième Couche).

- Le film d’animation Machini (2019), par les mêmes auteurs, a été co-produit par Twenty Nine Studio & Production et Atelier Graphoui.

- Mbembe, Achille. (2020). Le droit universel à la respiration. Paris : Analyse Opinion Critique (AOC). https://aoc. media/opinion/2020/04/05/le-droit-universel-a-la-respiration.

- Macé, Marielle. (2022). « Respirer, conspirer ». SubStance. Inpress : hal-03508536.

- Sarr, Felwine. (2016). Afrotopia. Paris : Rey.

NB : L’analyse des œuvres sera développée plus en profondeur dans un article à paraître dans le numéro « Bande dessinée et écopolitique » de la revue Comicalités.