De quoi on parle?

Vendredi 20 janvier 2023 : le Brésil se réveille avec des photos terrorisantes, reproduites dans tous les médias et les réseaux sociaux. « On n’arrive pas à compter les corps », titre Sumaúma, webjournal spécialisé sur l’Amazonie. La phrase est d’un indigène Yanomami qui dénonce la situation alarmante de son peuple dont les terres sont constamment envahies par les orpailleurs [garimpeiros]. Selon les chiffres officiels obtenus par les journalistes, 570 enfants de moins de cinq ans seraient morts de faim ou de maladies banales au cours des quatre dernières années, en l’absence totale d’assistance gouvernementale. Quant aux survivants, adultes ou enfants, ils n’ont pour la plupart que la peau sur les os et le ventre gonflé par les vers.

Au lendemain de la publication, Lula se rend sur place, accompagné de Sônia Guajajara, Ministre des Peuples Indigènes, et décrète un état d’urgence. Envoyés en opérations spéciales, les hélicoptères venant apporter des vivres repartent, à l’improviste, chargés de personnes entre la vie et la mort.

Pour vous situer, le territoire Yanomami s’étend sur une parcelle de l’Amazonie plus grande que le Portugal. Il abrite environ 30 000 indigènes, répartis en des centaines de groupes plus ou moins isolés les uns des autres. Dans la plupart des cas, les voies aériennes et fluviales sont les seules qui permettent d’accéder aux populations. Et si toutes les communautés vivant sur ces terres n’ont pas été atteintes de la même manière par le fléau du garimpo, certaines sont aujourd'hui au bord de l’extinction.

Comment en est-on arrivé là ?

Si vous avez en tête l’imaginaire d’une civilisation occidentale qui vient au secours des « indiensi » mourant de faim, prenez soin de l’enterrer une bonne fois pour toutes. Car c’est plutôt le contraire. En Amazonie, les terres sont fertiles à toutes les époques de l’année et les fleuves regorgent de poissons. Les populations locales n’ont jamais eu besoin de l’aide de quiconque pour se nourrir. En revanche, c’est bien la multiplication des invasions et des activités minières dans la région, notamment depuis la seconde moitié du XXe siècle, qui a changé la donne.

La journaliste et reporter Sônia Bridi, de Globo News, décrit son expérience en terres amazoniennes :

« Notre hélicoptère a abordé une île encerclée par l’orpaillage. Sur place, tout le monde était malade. C’est impossible de ne pas être malade s’il n’y a pas d’eau potable et si vous n’avez pas accès a votre principale source de protéine – le poisson. Et les orpailleurs vont jusqu’à manger les aliments plantés par les indigènes. »

Agrandissement : Illustration 2

De fait, la contamination des eaux (et de l’atmosphère) au mercure, utilisé pour extraire l'or, est la principale trace laissée par l’orpaillage en Amazonie. Mais elle n’est pas la seule : on peut également citer la déforestation, la prolifération d’insectes porteurs d’épidémies comme la malaria, ou encore l’introduction d’alcool et de drogue dans les communautés locales, avec pour conséquence leur déstructuration sociale et économique. Indirectement, il va aussi de soi que les maladies dont les indigènes deviennent la cible compromettent le travail de la terre et toutes les activités nécessaires à leur survie.

Au cours des dernières années, de nombreuses alertes ont été données, aussi bien dans le milieu politique que dans la presse, au Brésil comme en Europe : en cherchant un peu, on retrouve facilement sur internet des articles datés de 2020 ou 2021 décrivant, au mot près, la situation qui éclate aujourd’hui à nos yeux. Les leaders locaux affirment également avoir envoyé, depuis 2019, plus d’une vingtaine de lettres officielles aux autorités brésiliennes en demandant du renfort. En vain.

Agrandissement : Illustration 3

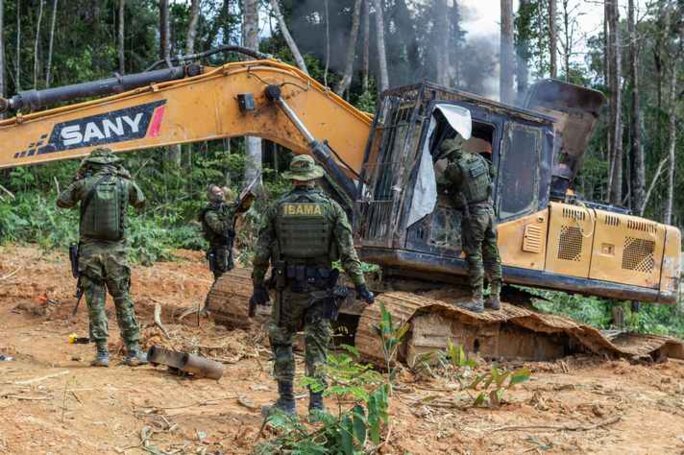

En fait, le gouvernement Bolsonaro, loin d’être simplement inactif ou négligeant, menait une chasse permanente contre tou-te-s celles et ceux qui tâchaient de répondre à ces appels. L’Institut Brésilien du Milieu Ambiant (IBAMA) a vu défiler trois directeurs, exonérés chacun à leur tour après avoir révélé publiquement l’impact du trafic d’or en Amazonie. Les rares opérations policières qui auraient dû avoir lieu ont été entravées ou redéfinies au dernier moment, par faute de moyens. Celles et ceux d’entre vous qui se souviennent de l’assassinat de Bruno Pereira e Dom Philips en juin dernier feront aussi le lien : Bruno Pereira avait été démis de la FUNAI (Fondation Nationale des Peuples Indigènes), à la suite d’une action menée contre les activités minières sur les terres yanomamies. Depuis 2020, l’accompagnement médical des communautés a aussi été délibérément réduit : un constat d’autant plus révoltant quand on sait que les maladies qui déciment les Yanomami sont très facilement traitables. Comme cerise sur le gâteau, je vous propose la rupture des stocks de chloroquine – remède efficace contre la malaria, mais que Bolsonaro s’est entêté à promouvoir et distribuer à tous les hôpitaux pour soigner le Covid.

« Plus qu’une crise humanitaire, ce que j’ai vu est un génocide. Un crime prémédité contre les Yanomami, commis par un gouvernement insensible à la souffrance du peuple brésilien », résume Lula à son retour d’Amazonie.

Mais ils dérangent qui les indigènes ?

Pour comprendre l'origine d'une telle croisade, il faut revenir sur le concept de l’orpaillage [garimpo] et sur sa transformation au cours des dernières décennies. En théorie, les garimpeiros sont des chercheurs de métaux précieux qui travaillent individuellement, en utilisant des techniques artisanales – c'est le mythe du self-made-man venu conquérir les Amériques avec son courage et sa bravoure. En pratique, les orpailleurs ne sont aujourd’hui pas plus artisans que des chauffeurs de Uber : il y a du (très) gros derrière. Leurs conditions de travail sont déplorables et les machines qu'ils utilisent nécessitent de lourds investissements. Souvent endettés ou employés de manière informelle, ils se retrouvent surtout dépendants d’un système dont ils ne sont que les mercenaires.

Agrandissement : Illustration 4

Le problème, c’est que pour être encore considérée comme une activité de taille humaine et négligeable en termes d’impact environnemental, l’orpaillage est soumis à une législation très laxiste au Brésil. La seule véritable restriction imposée par l’État est précisément de ne pas pénétrer en terre indigène… et on sait qu’elle est loin d’être respectée. En outre, il n’existe aucun système de traçabilité de l’or revendu, si ce n’est une simple déclaration d’origine que les orpailleurs font sur parole (!)

Il n’est pas difficile d’imaginer que la coexistence soit tendue entre les bulldozers et les peuples traditionnels, gardiens de la forêt. Pas difficile non plus de pressentir que le million de km² réservé à ces mêmes peuples éveillent des convoitises. Dans ce climat de haine et d’affrontement permanent, les garimpeiros ne se déplacent qu’armés et abusent de leur pouvoir en exerçant toute forme de violence : menace, assassinat, vol, détournement de vivres et médicaments destinés aux indigènes, exploitation sexuelle, trafic d’enfants, destruction des biens et des habitats... C’est un véritable régime de terreur qui s’est instauré aux quatre coins de l’Amazonie au cours des dernières décennies.

Mais qu’est-ce qu’on peut faire ?

Je vous le demande. Car en tirant un peu sur les ficelles, il est évident que les enjeux du conflit sont d’ampleur globale. Les orpailleurs (et leurs mandataires) ne se font pas des colliers de pâtes avec l’or qu’ils extraient du sol amazonien : ils le vendent tout à fait légalement à des entreprises qui prendront en charge son raffinage et sa fonte, avant de l’exporter ou de le revendre à la Banque Centrale Brésilienne. En cas de besoin, la possibilité de passer par des intermédiaires clandestins pour croiser des frontières existe aussi. Mais quel que soit le trajet effectué, le destin ne change pas : le métal précieux finira sa carrière dans le marché du luxe ou comme titre de valeur sur le marché financier.

Au fond, l'extraction de l’or, indissociable de ses conséquences humaines et environnementales, est un élément structurel de notre système économique. Face aux intérêts de ceux qui le dominent, la vie de quelques milliers d’indigènes – qui ne sont que les rares survivants d’un génocide qui a commencé en 1500 – aura toujours du mal à peser dans la balance.

Agrandissement : Illustration 5

Si près et si loin…

En visite officielle au Brésil la semaine dernière, le chancelier Allemand, Svenja Schulze, a annoncé la libération de 200 millions d’euros pour la défense de l’Amazonie et des peuples indigènes. De son côté, le gouvernement français, dont on attend toujours une réaction, se montre dignement indifférent aux problèmes de son plus grand voisin. Oui, voisin. Pas l’Allemagne, mais bien le Brésil, avec qui la France a une frontière stratégique de plus de 700 km en plein milieu de l’Amazonie – un champ de possibilités pour le trafic d’or.

Mais apparemment, l'intérêt que porte l'Hexagone aux problèmes des pays du Sud n'est pas plus significatif que celui qu'il accorde à ses Départements et Régions d’Outre-Mer. Le cynisme est de rigueur pour survivre au XXIe siècle.

--------

i Soit dit au passage, on parle au Brésil de « peuples indigènes »… les Indiens habitent en Inde ;-)