Temps de lecture 20 mn

Léon Tolstoï, Francisco Ferrer, Janusz Korczak, František Bakule, Célestin Freinet, Alexander S. Neill, Jiddu Krishnamurti.

Qu’on les nomme éducation nouvelle, démocratique ou intégrale, ou de façon plus partagée, pédagogies actives, les démarches d'enseignement émancipatrices et innovantes les plus fondatrices, voire fondamentales pour le devenir de l’humanité, nées globalement entre les deux guerres mondiales, et parce qu’elles concernent encore aujourd’hui, le présent et l’avenir de l’enfance, cette flèche vivante qui demande à la fois l’horizon, la clef des champs et le savoir heureux, celui de savoir apprendre sans fin, ces démarches si puissantes et diverses, ne peuvent se circonscrire sous l’onction de l’autorité scolaire du jour, à une seule praticienne, Maria Montessori.

Pour plusieurs raisons majeures. La première, c’est que l'autorité est précisément la valeur qui a le moins à voir avec une recherche et une pratique pédagogique, fécondes et libres. Et pas davantage avec l'intérêt supérieur des enfants. Depuis le développement du néolithique, de son contrôle urbain exponentiel, en particulier de ses déclinaisons industrieuses contemporaines, les enfants dans des cultures de plus en plus normatives, ont été, eux aussi, de plus en plus instrumentalisés, dans de multiples relations de dépendance plus ou moins serviles. Dépendance des institutions d’éducation et de scolarité avec le monde du travail et de l’ordre social, sans omettre l’ombre portée sur la demande même des classes populaires, réclamant souvent, et c’est logique si ce n’est rageant, une école stricte, sévère et conservatrice. Quand ils n’ont pas été circonscrits, modélisés ou brutalisés dans leur intimité la plus profonde, abîmés dans leur potentiel psychologique, affectif et physique, sous le seul prétexte du dieu autorité, qu’il soit parental, clanique, étatique, scolaire et plus souvent qu’on ne peut l’imaginer aujourd'hui, militaire.

Par ailleurs, Maria Montessori, malgré l’intérêt de son féminisme proactif, ou celui d’une partie de son œuvre de médecin chercheuse, montrera à travers ses liens religieux la liant à l’une des figures justement les plus autoritaires, les plus éloignées de toute sincérité et profondeur sur la question, Benito Mussolini, qu’elle n’était pas libre. Même, si pour des raisons multiples, qui ne sont pas toutes liées à l’intérêt des enfants, elle finit par s’en éloigner, cette contradiction générique nous invite à poser nos regards sur d’autres cohérences éthiques, d’autres courages, d’autres compétences plus larges, plus cohérentes et plus profondes. (1)

Aux six précurseurs primordiaux nommés en tête de ce billet, qu’au moins une des valeurs principales relie fortement, celle en particulier qui autorise toute les autres, et que je vous laisserai donc déterminer à votre guise, on peut ajouter bien d’autre noms, philosophiquement et intellectuellement proches. L’adresse de ce billet visant par ailleurs, implicitement, si ce n'est au premier titre, ce lectorat forcément le plus attendu, potentiellement le plus compétant, les praticiens eux-mêmes, mais qui sorti souvent fourbus, voire lessivés hors du lieu de l'enseignement lui-même, est néanmoins toujours susceptible de disparition éclair devant tout ce qui peut raviver sa répulsion de fin semaine ou de fin de carrière... pour la scolarité. Ce billet, cette réflexion, n’a donc aucune prétention d’être une mini somme pédante ou de secours à l’intention exclusive d’enseignants ou d’enseignants-chercheurs, qui n’y trouveront pour certains que la confirmation de leurs connaissances, mais un lieu de visite, de dialogue et d’échanges, et que je serais pareillement réjoui d’accueillir à cette tablée estivale.

Dans le maillage mondial des esprits révoltés par le cours tranquille et bien pensant de la duplication sociale, ces découvreurs ont eu une influence décisive au cœur de la plupart des révolutions multidisciplinaires, philosophiques, sociales et pédagogique de la fin du 19e siècle à nos jours. A l’œuvre dans une libération radicale des capacités de l’enfance, ce sous-continent oublié, si souvent taillé à la règle, quand ce n’est pas étouffé sous les coups, les gaz et les bombes, deux d’entre eux ont été assassinés au regard de la cohérence même de leurs démarches.

Dans ce billet, je vais donc tenter de présenter ce que ces novateurs intrépides et déterminés ont ouvert comme horizons vitaux, parfois au risque de leur vie, face à divers nihilismes, guerrier, dominateurs, duplicateurs, manipulateurs, et ne rêvons pas, encore à la manœuvre aujourd’hui, bien au-delà de l’école elle même.

Nous compensons facilement nos manques de faims essentielles, qui, hors de tout déficit chronique, sont des facteurs d’équilibre fondamentaux, par une multitude de troubles, de frénésies, voire de psychoses, entre autres alimentaires, qu’elles soient boulimiques ou anorexiques, obsessionnelles ou dépressives. Vous avez peut-être noté que lors de crises ouvrant sur un futur pressenti comme angoissant, cette spécialité désormais centrale des médias sous perfusion, voit ceux-là, tels de vieux fantômes déprimés, nous prodiguer soudain quantité d’émissions culinaires du genre Grande Bouffe gastronomique nationale, aux vertus addictives hypnotiques, mais peu nourrissantes pour le commun des mortels. Au contraire, dans le compagnonnage heureux avec le monde à venir, n’est-il pas extrêmement urgent de retrouver cet appétit intégral d’une autre nature, celui de cet ogre véritable, ce persévérant insatiable, ce galopin géant logé en chacun de nous, les yeux sur le grand large ? Cet enfant infatigable qui parle le futur jusqu’à son dernier souffle, ce plus âgé dans la lignée, le seul assez vorace pour renouveler l’horizon au-delà des traumas somatiques de l’espèce, taillant joyeusement et sans peurs, des routes et des chemins inconnus.

Comme le vieux monde prostré derrière les bureaux du crime, on peut toujours tenter d’étouffer ce novateur obstiné en le jetant dans les tranchées ou sous les pieds d’une autorité prétendument suprême, tel Shiva dans le mythe indouiste. Mais cette force juvénile, ce monstre de désir vital et de confiance dans ses capacités, s’il est réellement nourri par un environnement qui l’accueil et qui l’aide à s’accomplir en tant que sapiens digne de ce nom, sera le mieux à même d’entraîner cette planète au-delà de ses limites traumatiques et de sa fatigue mentale. C’est dire aussi, et c’est une remarque tautologique, que cette planète saccagée appartient désormais aux êtres qui ont la légitimité, l’âge et le courage d’agir pour en freiner la ruine, si ce n’est la restaurer, afin d’y rendre leur futur, ne serait-ce que possible. Ne pas le conscientiser, comme une responsabilité absolue, est un crime contre l’espèce entière. Un crime contre tous ceux qui ont tenté de faire du futur, autre chose qu’une durée sans éclat. D’abomination en abomination, qui sait, la tentation pour une partie de l’humain de se mépriser et de ce haïr au point de s’abandonner à la soumission et à la destruction, est peut-être déjà grande. Pas chez tous. Alertons les bébés.

.

Paroles

Cliquer sur la flèche ci-dessous

paroles-de-alertez-les-bebes-1

Alertez les bébés - Jacques Higelin

https://www.youtube.com/watch?v=UAi7-CyTFDg&list=RDUAi7-CyTFDg&start_radio=1

Ce souci supérieur, celui de la cohérence de notre identité particulière d’être vivants réflexifs, dont nous pensions plus ou moins nébuleusement ou ironiquement, qu’il ne pouvait habiter que le genre homo, cette cohérence s’est trouvé au cours des époques récentes, d’autres porteurs que les déclinistes obligés que nous sommes aujourd’hui. Je parle évidemment de ceux que la misère des enfants, la plupart du temps pour faits de guerre militaire ou de guerre sociale, a révolté de façon absolue, aussi bien à l’échelle individuelle, qu’en tant que syndrome d’une faillite ontologique de l’espèce. Non, nous ne sommes pas, nous ne devrions pas être ces sauriens adultes qui dévorent par pure fringale ou modération eugéniste, une bonne partie des portées nouvelles, n’est-ce pas. Quand on pense à l’extraordinaire abandon d’humanité qu’ont représenté les deux conflits mondiaux du siècle précédent, on pourrait concevoir que dans un mode inconscient et non exclusif, les guerres généralisées, s’appuient elles aussi, sur des stimuli résiduels d’eugénisme animal. Au-delà d’une hypothèse aux déclinaisons possibles, nous n’en savons rien vraiment aujourd’hui et les questions urgentes ne sont sans doute pas là.

En tant que voyageurs sous les étoiles ayant un peu de kilomètres sous les semelles, et quelles que soient nos bonnes fortunes, épreuves et autre bagage intellectuel accrochés à nos épaules, que pouvons-nous célébrer et faire connaître des réalisations humaines qui valent la rosée du petit matin et les yeux clignotants du soir ? Quelles découvertes, quels découvreurs, ont exprimé leur poids de tendresse, de génie et de force d’enrichissement, offert à la condition humaine et dont nous profitons encore aujourd’hui ? Quels seraient et quels sont déjà, les concepts, les démarches, les révolutions paradigmatiques qui s’expriment à l’opposé du linéaire de destruction guerrière et scientiste de nos vies ? Quand et dans quels domaines, ont émergé les propositions systémiques, globaliste, ouvertes en permanence, issues des observations les plus fines et sincères de la jeunesse dans ses expressions les plus libres ? Tout comme celles, heureuse ou affligée, que chacun d’entre nous a vécu ou vit encore de façon personnelle ? Et en quoi, celles-ci s’avèrent capables d’éclairer la complexité splendide et monstrueuse de ce monde.

Enfin, en quoi peuvent-elles renverser l’impasse réductionniste, belliciste et inconsciente, à l’œuvre dans tous les secteurs humains ?

Je ne vais certes pas tenter de répondre seul et dans ce seul billet, à la richesse potentielle d’un débat tout ce qu’il y a de plus actuel depuis au moins l’Antiquité, et plus ancien sans doute dans de nombreuses sociétés et cultures de la nature, mais plutôt présenter et développer quelques-uns des domaines ou l’intelligence et le courage ont ouvert le plus d’horizons fertiles, aux conséquences les plus importantes pour l’espèce humaine.

Le 13 octobre 1909, à Barcelone, l’assassinat par l’Etat espagnol d’un pédagogue libertaire et créateur de l’Escuela Moderna, en l'occurrence, un ensemble d’écoles nouvelles extrêmement novatrices, ce meurtre d'Etat, va faire tomber le gouvernement de Madrid, qui démissionnera une semaine plus tard, si grande est la réaction mondiale. Dans des proportions totalement inédites, des manifestations spontanées s’organisent dans de très nombreuses parties du monde, persistant souvent plusieurs jours sans discontinuer, pour dénoncer ce crime. Ce pédagogue s’appelle Francisco Ferrer y Guardia. Les raisons de son assassinat sont multiples et emblématiques des enjeux sociaux, politiques et philosophiques de cette période violente mais richissime. C’est en effet en ce temps annonciateur de guerre généralisée, que va néanmoins se réaliser l’essentiel des révolutions politiques, philosophiques et pédagogiques les plus influentes pour les décennies à venir, en particulier, et c’est nouveau, dans la prise en charge de la condition de vie des enfants, de leurs besoins fondamentaux, mais aussi de leur liberté de conscience, jusque-là sous l'emprise quasi totale de l’Eglise, en Espagne plus que partout.

Déjà, trois ans auparavant, à la suite d’un attentat, le 31 mai 1906, perpétré par Mateo Morral contre le roi Alphonse XIII, à Madrid lors de son mariage public, attentat « raté » qui fit une trentaine de morts dans la foule, vit le procureur Becerra del Toro réclamer la peine de mort contre Francisco Ferrer. Faille éthique et intellectuelle absolue, l’acte décérébré de Mateo Morral, qui avait été bibliothécaire à l’Ecole Moderne, en se suicidant trois jours plus tard, conduisait le despotisme espagnol à exiger une autre victime expiatoire. Tout le monde savait que Ferrer en ouvrant ces écoles nouvelles, n’avait, et pour cause, aucun projet morbide d’attentat. Après plus d’un an d’incarcération, sans aucune preuve de complicité et devant les très nombreuses réactions internationales, le pédagogue est amnistié.

Mais pour l’Eglise espagnole, ça n’est que partie remise. L’Ecole Moderne, c’est l’école contre Dieu et la tranquillité des affaires. La révolte lors de la Semaine tragique (voir volet 4) qui se produira deux ans plus tard à Barcelone, sera l’occasion rêvée pour se débarrasser de cette tête pensante, trop pensante.

Mais Madrid, ce n’est pas le monde.Le jour même où Ferrer est fusillé dans la citadelle barcelonaise de Monjuic, à Paris plusieurs dizaines de milliers de manifestants se pressent pour investir l’ambassade d’Espagne. La police tire, mais certains manifestants sont armés et un policier y perd la vie. Le 17 octobre, nouvelle manifestation avec 60.000 personnes. A Lisbonne, même réaction contre l’ambassade d’Espagne. En Argentine, 20.000 ouvriers entament une grève générale et le Consul d’Espagne échappe de peu à un attentat. A Milan, le conseil municipal, pourtant monarchiste, se déclare en deuil. Des manifestations continues ont lieu en Uruguay malgré la répression. À Montevideo, les commerces clos affichent « Fermé pour deuil universel » et cinq jours de rassemblements envoient de nombreuses personnes en prison, qui n’en sortiront pas avant 1911. Depuis Rome, Berlin, Saint-Pétersbourg, Cuba ou la Belgique et bien d’autres lieux, des protestations massives, extrêmement vives, d’autorités politiques, intellectuelles, scientifiques, contraignent 50 consuls d'Espagne à démissionner de leurs postes à l’étranger. (2)

Qui était Francisco Ferrer ? Un pédagogue libre-penseur, pacifiste et libertaire espagnol. Son influence dans le développement des pédagogies dites nouvelles, bien qu’il n’ait jamais été un théoricien, est considérable. En 1901, à la suite de ses activités politiques radicales, et comme des myriades d’opposants, il s’exile en France plusieurs années. Il donne des cours d’espagnol dans de multiples lycées publics Parisiens, également des cours particuliers, qui ont beaucoup de succès. Il fait surtout la connaissance de nombreux intellectuels, dont un grand nombre d’anarchistes, en particulier Paul Robin et son concept d’éducation intégrale à l’œuvre dans l'orphelinat de Cempuis. De retour en Espagne en 1901, grâce à l’héritage que lui a légué à sa mort, l’une de ses anciennes étudiantes extrêmement riche, il fonde l'École moderne, un projet éducatif rationaliste, fortement inspiré des démarches et pratiques de Paul Robin, lesquelles prônent la mixité, l’égalité sociale, un enseignement rationnel, l’autonomie et l’entraide.

Ce projet génère un réseau, le premier au monde, qui comptera miraculeusement plus d'une centaine d’écoles en 1907 et qui essaimera sur plusieurs continents, en particulier aux USA. Devenu libertaire au cours de ses années d’exil, mais d’un caractère plutôt doux et pacifique, il renonce à toute illusion insurrectionnelle, et s’insurge en particulier contre les attentats, nombreux dans cette époque d’émergence de l’anarchisme. Des attentats, qui, quoi qu’on planifie, sont fatalement presque toujours aveugles, et dans un monde dirigé par des autorités étatiques dictatoriales sans pitié, qui sont elles-mêmes, des formes d’attentat permanent. Francisco Ferrer se déclare partisan d'une évolution progressive de la société, par le développement de l'éducation. Un pacifisme intégral qui sera donc mal payé. En 1909, la répression sanglante des autorités de Madrid contre les Catalans hostiles à une nouvelle conscription pour la guerre au Maroc, dénommée Semaine tragique (volet 4), sera le prétexte cynique à son arrestation et à son procès. Accusé par le clergé d’être, en tant que promoteur de l'école du Diable, l'un des instigateurs de cette révolte, il est condamné à mort par un tribunal militaire à l'issue d'une parodie de procès et fusillé aussitôt le 13 octobre 1909. Son exécution provoquant alors un électro-choc international gigantesque.

Francisco Ferrer résumait ainsi son projet : « Fonder des écoles nouvelles où seront appliqués directement des principes répondant à l'idéal que se font de la société et des hommes, ceux qui réprouvent les conventions, les préjugés, les cruautés, les fourberies et les mensonges sur lesquels est basée la société moderne. »

Et sa démarche pédagogique : « Notre enseignement n'accepte ni les dogmes ni les usages car ce sont là des formes qui emprisonnent la vitalité mentale (...) Nous ne répandons que des solutions qui ont été démontrées par des faits, des théories ratifiées par la raison, et des vérités confirmées par des preuves certaines. L'objet de notre enseignement est que le cerveau de l'individu doit être l'instrument de sa volonté. Nous voulons que les vérités de la science brillent de leur propre éclat et illuminent chaque intelligence, de sorte que, mises en pratique, elles puissent donner le bonheur à l'humanité, sans exclusion pour personne par privilège odieux. »

Le regard critique, épistémologique, prospectif, sur chaque projection potentielle ou émergente des vérités de chaque science, qu’elles soient humaines ou dures, leur examen à l’aune de leurs bienfaits attendus, de leurs angles morts ou de leurs dangers, n’est pas encore à l’ordre du jour dans l’Espagne révolutionnaire naissante. Il faut déjà se débarrasser des mensonges des hommes de foi prétendus, armés comme des porte-avions. Il faudra attendre quelques décennies supplémentaires et l’embrasement du monde pour comprendre que science et conscience, c'est-à-dire, transdisciplinarité et pensée critique, ne peuvent être dissociées, sous peine de perdre, les unes et les autres.

A la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième, se prépare comme dans un entonnoir, la poussée des contradictions extrêmes. Industrialisation des modes de production, rendements financiers exponentiels, développement de la chimie, et plus tard des sciences de la matière puis de la cybernétique, sans oublier, quelques décennies auparavant, la fabrique d’armes de plus en plus meurtrières, entraînant, en particulier dans l’espace colonial, la dévoration infernale des corps encore libres : villages, ressources, habitants. Les origines endogènes de la frénésie colonisatrice, sont manifestement sous-estimées. Car oui, il y existe également, et au long cours, l’équivalence d'un colonialisme primaire, dans presque tout pays ou toute région développés, et qui ne consiste pas seulement dans des formes de violences physiques, mais tout autant culturelles, symboliques, souvent scolaires, exercées par une minorité de nantis sans limites, sur une partie de leur propre population. Malgré la Renaissance, malgré les Lumières et les philosophies émancipatrices des deux siècles précédents, la domination prétendument naturelle du modèle autoritaire et pyramidal, se livre encore à cette hubris sauvage, le quasi esclavage de ses citoyens les plus fragiles. Ce que Paul Robin, la figure française et libertaire de l’Ecole nouvelle, la plus élaborée de cette époque, résumait comme ça. « La science officielle de l'éducation ne trouve rien de mieux à faire des jeunes adolescents, que de les enfermer : les privilégiés au collège, les vulgaires à l'atelier, les parias en prison ».

Ladite Grande guerre, ou plus crûment, la première boucherie mondiale hard-discount, se chargera de procéder à l’élimination de populations considérées comme substituables, jeunes prolétaires et autres beaux gosses campagnards ou venus des colonies, condamnés à la disparition ou à la chirurgie esthétique préhistorique. Pardonnez ce relâchement stylistique, mais ceux qui ne voient pas que ces faits psychiatriques massifs, indescriptibles et imprescriptibles sur l’échelle des interdits humains, rendus encore plus massifs et atroces une génération plus tard, sont encore « naturellement » à l’œuvre dans nos épisodes de contrôles actuels des populations. Ceux-là qui se bouchent les oreilles, ne voient pas pour autant, à dix pas devant eux. Que ce soit sous le rouleau compresseur capitaliste-consumériste-glouton, via la duplication scolaire des privilèges, l’ingénierie sociale, le contrôle absolu des médias, le stress et la paranoïa pseudo-sanitaire pulsés au ventilateur de la bonne conscience et autres impostures a-scientifiques, et comme bouquet potentiellement final, la guerre d’égo des empires étatiques. Oui, toutes ces pathologies et ces ruses morbides instaurent le plafond de verre de la misère permanente, écrasant la capacité des peuples à se saisir de la totalité des problèmes les plus graves, dont l’indignité et l’inconsistance de leurs dirigeants, au premier chef.

Non, nous n’avons pas besoin d’être dirigés. Nous avons besoin d’intelligence généreuse, et alors possiblement, collective, dans la compréhension et la résolution des problèmes les plus cruciaux, et pour ça, il nous faut de la jubilation contagieuse et du gai-savoir. Nous devons cesser de nous morfondre et de nous assommer à l’école, au boulot ou à la maison, nous avons besoin de découvrir le monde dans ses dimensions innombrables, quelles soient tragiques ou heureuses, comme de nous découvrir, chacun d’entre nous, jusqu’à notre dernier souffle.

A l’opposé des criminels de bureau en mode avion, émergeront alors des esprits courageux, aux horizons immenses et primordiaux, comme le furent Tolstoï, Korczak, Bakule, Freinet, Neill, Ferrer, et tant d’autres, qui vont affronter non seulement l’épidémie d’un malheur guerrier perpétuellement entretenu, mais tout autant la splendeur du vivant incarnée dans chaque nouvel enfant, accepté dans sa puissance de vie et la fragilité de son existence.

« L’éducation, de nos jours, est une faillite complète parce qu’elle accorde la primauté à la technique. En lui accordant cette importance excessive, nous détruisons l’homme. Cultiver la capacité et l’efficience sans comprendre la vie, sans avoir une perception compréhensive des démarches de la pensée et des désirs, c’est développer notre brutalité, provoquer des guerres, et, en fin de compte, mettre en péril notre sécurité physique. Le développement exclusif de la technique a produit des savants, des mathématiciens, des constructeurs de ponts, des conquérants d’espace, mais comprennent-ils le processus total de la vie ? Un spécialiste peut-il percevoir la vie, en tant que totalité ? Il le peut, s’il cesse d’être un spécialiste.

Martha Argerich J.S.Bach - Partita No.2 c-moll BWV.826 Capriccio

https://www.youtube.com/watch?v=JXH-sj9miO8&list=RDrlJP4fAckpM&index=17

L’enfant comme incarnation de la vie totale ? L’enfant, tout comme l’enseignant et l’école elle-même, se devant d’être la condition et le critère d’un processus conscient et complexe, dont le premier rôle serait déjà de n'être jamais appauvrissant. Et jamais plus le formatage préconçu en direction des maîtres de ce monde, de futurs techniciens, dirigeants, bureaucrates, prolétaires, femmes au foyer, chômeurs, délinquants, etc. Cet appel et ces pratiques, que tant d’enseignants, de parents, de citoyens ont tenté ou réussi, avec plus ou moins de difficultés, à faire entendre et à mettre en pratique, furent déjà la cause et l’objet de ces six précurseurs et des valeurs révolutionnaires que chacun d’entre eux a puissamment animés. Des courants toujours vivants, logés alors un peu chichement sous l’appellation de pédagogies nouvelles, avant de se décliner sous d’autres formulations plus précises, en phase avec les approfondissements de nombreuses pratiques, comme celles de l'éducation démocratique, ou plus tardivement, la pédagogie institutionnelle et son interaction avec la psychothérapie et la sociothérapie du même nom, dans les années soixante.

Historiquement, l’ensemble de ces démarches ont été reconnues, réunies, sanctuarisées, en 1921 sous l’égide de la Ligue internationale pour l'Éducation Nouvelle. Une institution qui va faciliter les échanges, les débats, la diffusion et la connaissance de ces bouleversements pédagogiques et philosophiques, facilitant également leur audience auprès d’autres sphères que celles de l’enseignement, celles du monde intellectuel, des mouvements politiques, et bien sûr des Etats, voire de l’entreprise. La période globale de ce vaste mouvement, se situant depuis la seconde moitié du 19e siècle jusqu’au début de la seconde guerre mondiale. Ou, pour ce qui concerne la Ligue internationale et son âge d’or, la période entre les deux guerres.

Réunissant des enseignants comme František Bakule, Alexander S. Neill, Paul Robin, Célestin Freinet, Anton Makarenko, Adolphe Ferrière, Roger Cousinet, Fernand Deligny, des médecins comme Janusz Korczak, Ovide Decroly, Edouard Claparede, Maria Montessori, des psychologues et des philosophes comme John Dewey, Lev Vygotski, Jiddu Krisnamurti, parfois des autodidactes, comme Ferrer ou Tolstoï, sans oublier le rôle de plusieurs sociologues dans l’énoncé de l’école comme lieu de reproduction sociale, tels qu’Émile Durkheim, et bien plus tard, Pierre Bourdieu, quels étaient les points communs génériques de ces ouvreurs d’horizons ? La plupart étaient d’abord insurgés contre les conditions de vie et de formatage faites aux enfants, faites bien souvent à leurs parents, et en tout cas, faites à leur futur d'adultes. D’autres, agissant en direction des élèves des classes dirigeantes, afin de sortir de pratiques considérées comme sclérosées.

Le développement des sciences humaines, anthropologie, sociologie, éthique politique, psychanalyse, psychologie, psychiatrie, pédiatrie, et les débats innombrables qu’ils génèrent, nourriront ces révolutions pédagogiques et seront influencés en retour par elles. Basées d’abord sur la transdisciplinarité des ressources intégrales de tout enfant, et l’observation de ses besoins spécifiques, ces approches radicales et bienveillantes s’accordent globalement, dès le départ, sur quelques points essentiels. L’abandon des punitions, la fin du recours à une autorité surplombante qui ne se discute pas, et surtout, la liberté absolue qui leur est due de devenir chercheurs eux-mêmes. Chercheurs pour de vrai et dès le début de chaque apprentissage. Sachant que tout enfant possède déjà des savoirs, des valeurs, une conscience expérimentale de la vie, sans lesquelles aucune nouvelle connaissance ne peut s’établir pleinement. Chaque enfant, en fonction de ce qui lui est offert comme conditions globales, incarne alors un capital d’évolution quasiment sans limites. Chaque enfant est ce porteur de futur doué pour l’épanouissement de toute capacité humaine, à la condition première de lui accorder sans restriction la liberté de créer et de devenir pleinement cet être conscient de lui-même et non pas le clone obéissant ou malheureux d’une planification économique ou idéologique, qu’elle soit fournie par l’institution scolaire, par l’enseignant, voire, par les familles. La liberté collective que produit la joie de créer de façon coopérative avec les qualités complémentaires de chacun, avec la possibilité d’échanger sans calcul, les savoirs-faire, les connaissances, l’entraide, voilà par ailleurs l’esprit qui dissout la crainte de l’autre, ce soi-même plus mystérieux encore.

Mais la liberté, tout comme l’amour, sont deux des vocables les plus trahis du verbe humain. Rien d’étonnant, ce sont deux des puissances les plus fertiles et les plus éloignées des forces guerrières. Dans la bouche du philosophe Jiddu Krisnamurti, auteur de la citation précédente (De l’Education 1956) on peut entendre également le soin que prend Tolstoï à permettre à chaque enfant fréquentant son école de faire savoir en toute liberté ce qu’il ressent profondément devant telle ou telle proposition d’activité ou d’apprentissage, tout autant sur la façon de les aborder, y compris son droit absolu à refuser celle-ci, pour tenter celle-là.

Bakule s’inspirera nommément de la pédagogie libertaire tolstoïenne. Korczac tout autant. Francisco Ferrer et Alexander S. Neill pareillement. Aujourd’hui, d’autres pédagogues, persistent dans l’approfondissement de ce même courant, taxé d’éducation démocratique, ou parfois, dans des formes plus radicales encore, que certains considéreront peut être, avant de s’y intéresser, comme scandaleuse, une « école de pensée » hors école, comme en France, la famille Stern - Arno, Michèle et André - et leur démarche d’écologie de l’enfance. (4) Pas d’école en effet, y compris à la maison. Ou, la puissance de l’enthousiasme par le jeu créatif et libre à satiété, considéré comme la forme la plus aboutie et sérieuse, oui sérieuse, du développement naturel de l’enfant, comme l’expression profonde la plus libre, la plus connectée aux rythmes et aux forces réelles de chaque enfant, à chaque instant, afin de lui permettre de se réaliser au long cours, au meilleur de ses possibilités, sans formatage, sans forçage.

A découvrir et à penser évidemment en détail, dans l’hétérogénéité des situations familiales, sociales et culturelles.

Le Comte Tolstoï lui, après des années contre-nature, contre sa nature profonde à venir, retourne dans sa demeure provinciale de Lasnaïa Poliana, accablé par ce qu’il vient de vivre. Dans ces années passées à guerroyer à la recherche de gloire illusoire, d’abord dans le Caucase, puis à Sébastopol dans la guerre de Crimée, ce qu’il découvre en fait, ce sont les atrocités de la guerre. Lasnaïa Poliana est une grande propriété de plusieurs centaines d’hectares, qui va devenir le lieu de ses écrits majeurs, qui sera également l’occasion de mettre en pratique ses révolutions philosophiques, éthiques et pédagogiques. En particulier, par l’édification d’une école, on pourrait dire, d’une contre-école, dédiée aux enfant des serfs travaillant ses terres.

Dans ce domaine, l’évolution de Tolstoï, quant à ses convictions pédagogiques, est liée à un besoin de démystification des faux-semblants produits par un monde dont il récuse les primats idéologiques cachés sous les bons sentiments éducatifs, comme sous les pratiques autoritaires, et dont Guerre et paix par exemple, se nourrira voracement. A ses débuts, refusant toute forme d’éducation, il œuvrera dans l’optique de la seule instruction, mais pour l’égalité de cette dernière en termes de qualité et d’étendue, en utilisant toute la palette de ses connaissances, tout comme sa capacité à se comporter, lui aussi, en apprenant libre et enthousiaste à l’écoute et à l’observation fine des enfants.

.

Agrandissement : Illustration 4

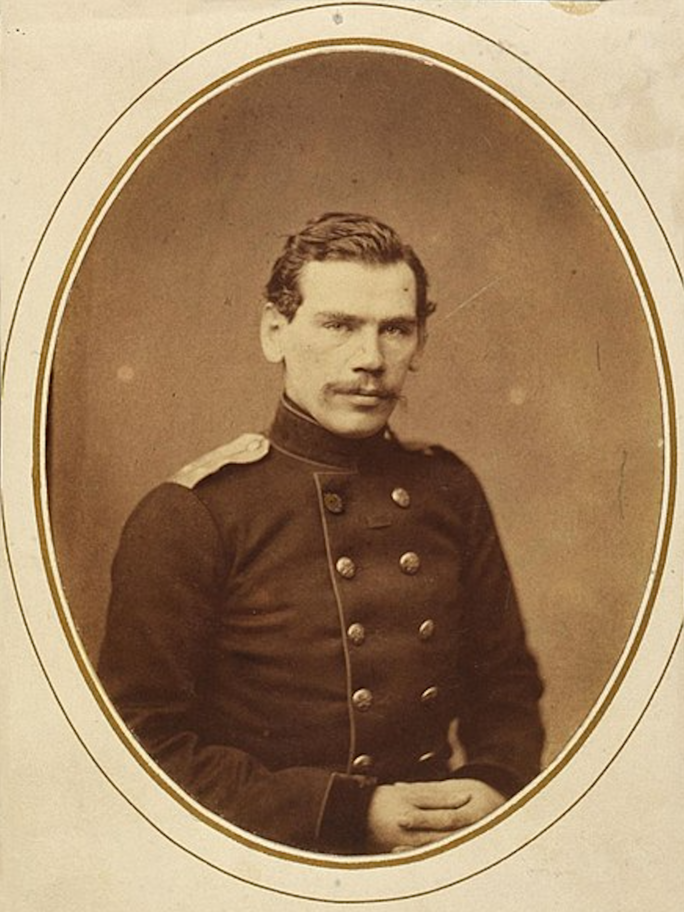

Léon Tolstoï en 1856 à l’âge de 28 ans

Orphelin de mère à deux ans, et de père à neuf, Tolstoï, enfant et adolescent hyper-sensible, éprouvé par ces débuts, ne cessera de se dépouiller de ses attributs nobiliaires tout le long de sa vie. En 1854, à 26 ans, de retour du Caucase, il propose aux centaines de paysans travaillant sur sa propriété, de leur donner ses terres. Devant leur méfiance, il comprend que la liberté ne peut se désirer qu’accompagnée d’une culture indépendante des valeurs en cours. Surtout celles qu’une violence sociale terrible, dans cette Russie Tsariste, où l’on torture encore à mort à coups de knout, où l’Eglise orthodoxe est aussi corrompue qu’en d’Espagne, imprimant une psychologie saturée de peurs et de fatalisme, dans l’esprit des classes sociales les plus fragiles.

Tolstoï lit Montaigne et Rousseau. Il s’en inspire et ouvre donc en cette année 1854, une première école sur son domaine. Puis aux beaux jours, il entreprend un tour d’Europe des établissements ayant la réputation d’être les plus avancées sur le plan pédagogique. Il en revient déçu, d’abord par les écoles françaises qui n’ont pas encore fait leur révolution (Tolstoï est francophone). Il en est de même des établissements helvétiques ou germaniques inspirés par Pestalozzi ou Fröebel, dont il est un fervent lecteur. Tolstoï trouve que nombre d’enseignants font encore preuve de suffisance et de rigidités dogmatiques, surtout en Allemagne, quand ce n’est pas de brutalité envers les élèves. Ces enseignants font d’abord l’école pour eux-mêmes, et il les qualifie de pédants froids. Car le problème n’est pas technique. Chaque acquisition de ces nouvelles démarches, si elle est appliquée sans profondeur, au-delà de la première idée qu’on s’en fait, au-delà de la technicité qui la structure possiblement, sans comprendre l’ensemble des enjeux qu’incarnent les projections adultes sur le monde de l’enfance, y compris lorsque ces démarches proviennent de chercheurs talentueux, se prive de l’essentiel, qui est de remettre en cause toute certitude quant au droit de démettre l’enfant de lui-même, pour le remplir d’autre chose.

« L’éducation en tant que formation des hommes, d’après un certain modèle, est inféconde, illégitime et impossible. Le droit de donner l’éducation n’existe pas. Je ne le reconnais pas et je ne le reconnaîtrai jamais. Par quoi justifiez-vous ce droit ? Je ne sais rien, je ne suppose rien, vous reconnaissez et supposez le nouveau droit d’un homme à faire des autres hommes ce qu’il veut qu’ils soient, mais ce droit n’existe pas pour nous. »

Ce très haut niveau de liberté accordée aux enfants, de ce qu’on leur doit en termes de liberté à vivre en plénitude, et dans chaque lieu d’apprentissage, en tant que co-auteurs d’un parcours collectif autant que personnel, incarne le point de vue le plus éloigné des forces dominatrices de la Russie impériale. Et l’écrivain anarchiste se l’accorde à lui-même. Se considérant en toute sincérité comme libertaire, pacifiste, végétarien et chrétien des origines, oui tout ça ! (3) il finira sa vie, excommunié par l’église, une institution dont il aura sapé tous les fondements symboliques, en particulier ceux fondant la direction des affaires scolaires. Les originaux de ses nombreux essais sur ses pratiques et commentaires pédagogiques, seront détruits après sa mort, son école sera dévastée par la police lors d’un de ses voyages européen, mais son Syllabaire, document destiné au plus large public, se vendra à plus d’un million d’exemplaires dans la seule Russie. A la hauteur de sa radicalité et en revendiquant la valeur première de l’observation, de l’écoute et de l’expérience, cette expérimentation quasi permanente, éclairée par les réactions et les actes des enfants eux-mêmes, Tolstoï se montre comme un précurseur pédagogique absolument fondamental, dont la seule action, par sa cohérence et son influence mondiale, me semble au moins aussi libératrice que tout ce qu’on peut sauver de positif dans la révolution soviétique, sans en avoir les monstrueux effets secondaires.

Durant quatre ans, à l’école d’Iasnaia Poliana, le domaine familial, Tolstoï reçoit les enfants, et seulement quand ils le veulent. Il leur propose entretiens, lectures ou travaux pratiques, d’abord en relation avec leurs univers de petits paysans, avec leur connaissance de la nature et du grand domaine dont ils sont maintenant, en attendant mieux, dépositaires, au même titre que lui, puisque l’offre sans malice qu’il a fait à leurs parents, tient toujours évidemment. Peu à peu, parce que jamais, ni obligations, ni bien sûr, punitions et pas davantage récompenses, ne sont distribuées, les enfants comprennent pourquoi ils sont là, pourquoi il est intéressant d’organiser certaines pratiques en détail, et pourquoi cela requiert de l’autodiscipline, afin de continuer à créer ce lieu d’instruction, de culture et de joie, en coresponsabilité avec Tolstoï lui-même. Lequel est tout autant apprenant des savoirs de ses élèves, de leur psychologie, de leur culture propre, de leur franchise ou de leur enthousiasme, si éloignés des ruses de la bonne société aristocratique, qui répugne tant ce libertaire combatif.

De plus en plus nombreux à vouloir fréquenter régulièrement l’école, les enfants restent souvent tard le soir. L’écrivain lit, ou laisse lire les plus grands, en petits groupes, et c’est là, par exemple, de façon inductive qu’on interroge et qu’on apprend la grammaire. Tolstoï, par son absolue estime et considération de la noblesse de ces êtres, par les moyens qu’il leur donne de créer cette école avec lui, dans un ensemble de perspectives, d’actions et de relations authentiques, sera pour ces élèves un enseignant enthousiasmant et pour d’autres grands révoltés créatifs à venir, un des précurseurs fondamentaux des démarches dites « d’éducation active ».

Qui d’entre nous ne s’est jamais heurté désespérément aux nombreuses extravagances de l’orthographe française qu’aucune « dictée sanction » ne lui a jamais permis de résoudre ? Jusqu’au jour, où à force d’écrire régulièrement, dans une véritable situation d’écriture, et avec un traitement de texte en particulier, vous constatez, avant toute correction automatique, que vous avez fait d’énormes progrès et que vous atteignez enfin le minimum vital de ce domaine social si hiérarchisant, qu’est l’orthographe. Epaulé bien sûr par les seuls correcteurs numériques, en l’occurrence des « profs » patients et toujours disponibles. Ça n’est qu’un clin d’œil, car seule une partie de l’orthographe, celle qui n’est qu’un empilement historique d’usages et de conventions, peut bénéficier de ce type de dispositions liées par ailleurs à la mémoire photographique et aux automatismes. Pour les personnes particulièrement auditives, elle est justement la moins saillante et la plus fastidieuse. Quant à la compréhension fine d’une langue écrite, c’est bien autre-chose assurément. L’orthographe liée à la grammaire, est donc également marqueuse de sens, et bien sûr ce dernier, dans sa forme la plus évidente, n’a de vie, qu'en relation avec le sous-texte, son contexte, avec la polysémie, la liberté de pensée, le mode imaginaire, comme les caractéristiques du style, la qualité de précision, voire, le support physique du texte. Oui, tous jouent dans la même cour, et tout ça ne relève évidemment pas d’un système numérique, mais de la vie pleine et riche d’une classe, ou de tout autre dispositif humain en charge d’expression et d’apprentissage.

Ce qui compte, pour permettre aux apprenants d’être au meilleur de leurs possibilités à un instant T et qui deviendra le concept actif de la « pédagogie de projet », c’est justement de projeter avec les élèves la réalisation de véritables créations. Un journal par exemple, un livre collectif, une expo, qui permettent la mise en œuvre de tout le spectre des sens, des matières à traiter, des savoirs faire et des savoirs être, et offrent par ailleurs d’apprendre et de créer à plusieurs. Célestin Freinet le montrera puissamment grâce à la pratique de l’imprimerie dans l’école. Relayant la découverte de l’environnement et des activités multiples du village ou du quartier où l’on vit, au retour, on découvre ce bonheur rare, de parler sérieusement du monde et au monde, comme un petit journaliste en herbe qui ne s’en laisse pas conter.

Au long cours, ces pédagogies de la confiance, du refus absolu de l’ennui, de la fin de la crainte du maître, de la fin de la répétition non volontaire, ces pratiques optent radicalement pour la vitalité et la joie du faire vraiment soi-même, souvent à plusieurs et dans des activités qui mobilisent toutes les composantes de l’être et toutes les disciplines à explorer. En cela, elles ouvrent en grand l’horizon de ces futurs adultes et pourraient, à la longue, devenir tout autant le levain d’une maturité sociale crée par tous. C’est, en particulier après le premier conflit mondial, à des titres divers, ce que beaucoup de ces novateurs estiment, évidemment désirable, certains même, inévitable. La prise en compte de la globalité de chacun, comme du groupe, s’avère ce qu’il y a de plus opposé au scientisme réducteur, à l’appétit de pouvoir, à la crainte du monde, tout ce qui a déjà envahi l’école conventionnelle et depuis si longtemps. Un linéaire imposé, qui ne l’a d’ailleurs pas toujours été par l’institution elle-même. Influencée en France, en particulier au début du siècle, par l’enthousiasme et le sérieux des précurseurs de l’éducation nouvelle, elle a reculé bien souvent, par la demande implicite ou explicite des parents, formatés par leur propre scolarité ou leurs projections familiales. Ah je veux du sérieux Madame ! Je veux un fils taxidermiste, comme son père ! Ou postier, comme son grand-père ! Sans parler des structures économiques, de nombre de lobbies philosophiques, sectaires, religieux, ou parfois alors, sous l’influence de planificateurs en uniforme et au cerveau de caïmans, se trompant royalement de fonction, ignorant forcément tout de leurs effets de supplétif martial. A contrario, les adultes qui ont eu la chance de s’ouvrir au monde en ayant vécu une scolarité heureuse et libre, seront toujours mieux disposés, quelque soit leur parcours de vie, à devenir des scientifiques plus responsables, des artistes plus courageux, des artisans, des agriculteurs, des enseignants, capables d’aborder richement des questions systémiques complexes de leurs vies d'adultes, capables plus facilement d’être des esprits indépendants, confiant dans leur environnement, et bienveillants. Toute recherche menée sous l’égide de la liberté juste, celle qui agrandit la liberté de l’autre, devient potentiellement jubilatoire, intrépide, tenace et patiente.

Revenons à Iasnaia Poliana.

« Toutes les leçons du soir sont empreintes de tranquillité rêveuse et de poésie. Venez à l’école du soir : on ne voit point de feux à travers les fenêtres, il fait presque doux, bien qu’il y ait de la neige sur les marches de l’escalier. Les anciens élèves, les aînés, sont serrés les uns contre les autres jusqu’au fond de la classe, et les petites têtes levées regardent juste les lèvres du maître. Une petite fille de domestique est toujours assise sur la haute table : le visage attentif, elle semble boire chaque parole… Pour l’écriture, les aînés s’installent en étoile autour de la grande table ; l’un d’eux lit, les autres répètent mutuellement ce qu’il a lu. Les petits prennent un livre à deux, ils lisent comme nous lisons, s’approchent de la lumière et éprouvent un plaisir manifeste. » Tolstoï Leçons du soir

La liberté de s’exprimer, de proposer, de refuser, de transformer, de désirer, d’attendre le bon moment, d’écouter l’autre, de changer soudain, toutes ces qualités toujours puissantes chez les enfants qu’on n’a pas encore dressés, associées à la prise de conscience des fondamentaux de chacun d’entre eux, comme la santé physique ou la sécurité affective et sociale, tous ces éléments étant liés à la valeur réelle que l’adulte incarne par ses actes et sa façon libre et désintéressée de faire, alors oui, cette liberté fait des miracles, cette liberté est pleinement créative pour tous, maître compris.

Janusz Korczak (1878-1942) est un géant des révolutions pédagogiques, parmi les plus abouties et généreuses. Sa fin héroïque à Treblinka, signe un parcours sans équivalents auprès d’enfants parmi les plus déshérités, victimes de la guerre la plus abominable, celle qui leur a été faite, parce qu’ils étaient, bien qu’orphelins ou paupérisés, les flèches à venir du futur. Ce médecin, artiste, écrivain, novateur exceptionnel et exceptionnellement résistant, s’est occupé jour après jour, avec une cohérence éthique et professionnelle inégalables, de l’avenir du monde. Cet avenir sacrifié des ghettos, cet avenir serré dans les doigts morts des vieux monstres.

Pédiatre, pédagogue, écrivain et journaliste, les fondements de son œuvre de médecin et de résistant pacifique vont permettre en 1988, l’élaboration de la Convention des droits de l’enfant.

Né à Varsovie d’une famille juive, son père, avocat et membre de la Haskala est interné en psychiatrie, alors que lui a 12 ans. Son père se suicidera, quelques années plus tard, ce qui l’oblige à travailler très tôt pour subvenir aux besoins de sa famille. Il devient précepteur et s’initie aux premières questions pédagogiques. Il devient également journaliste, publie un roman et des textes satiriques, tout en entreprenant des études de médecine. Médecin militaire durant la guerre russo-japonaise, et plus tard, durant la première guerre mondiale en 1917, en Ukraine, à ces deux occasions il découvre lui aussi, les réalités atroces de la guerre et de ce que les hommes sont capables de faire. Il continue à publier régulièrement, romans, textes de littérature enfantine et de nombreux articles dans des revues médicales, traitant des questions pédiatriques, mais aussi de l’état de la santé publique, des problèmes rencontrés par les médecins, ou du travail des sages-femmes.

La page Wikipédia de Korczak, fait partie des réalisations d’avant les temps orwelliens, elle ne semble pas avoir été retouchée et est extrêmement bien faite et complète. On y trouve la liste de beaucoup de ses ouvrages, littérature de jeunesses, romans, textes médicaux, et surtout textes pédagogiques, mais aussi le Journal du ghetto.

La grande ɶuvre de Korczak, ce sont les enfants pauvres, orphelins, abandonnés, et les questions sans fin que leur condition pose.

« Korczak avait commencé à étudier la psychologie et la pédagogie dès sa prime jeunesse. Il s'intéressait beaucoup à l'histoire de la pensée pédagogique ; il connaissait les travaux de Pestalozzi et de Spencer, et était séduit par les idées de Fröbel. Dès le début de sa carrière journalistique, il manifeste un profond respect, voire une admiration passionnée à l'égard des ouvrages de ces auteurs. En 1899, il écrivait dans un des périodiques de l'époque : « Les noms de Pestalozzi, Fröbel et Spencer brillent avec non moins d'éclat que ceux des plus grands inventeurs du XXe siècle. Car ils ont découvert davantage que les forces inconnues de la nature ; ils ont découvert la moitié inconnue de l'humanité : les enfants. (...) Il lit régulièrement Tolstoï. Les idées exposées dans l'essai « Des enfants de paysans, ou de nous, qui doit apprendre à écrire, et auprès de qui ? » étaient particulièrement proches des siennes. Comme Tolstoï, il a proclamé la nécessité de faire preuve d'une maturité suffisante pour parvenir à comprendre les pensées, les émotions et la sensibilité des enfants. »

Perspectives (vol. XXIV, n° 1-2, 1994) Tadeusz LewowickiAFJK - UNESCO (5)

Agrandissement : Illustration 5

Janusz Korczak

Il découvre aussi Dewey, Decroly et Montessori. Et en 1912, il crée un programme pédagogique pour Dom Sierot, La Maison des orphelins, destiné aux enfants juifs pauvres. Puis collabore avec l'Institut Nasz Dom, Notre Maison, près de Varsovie, second orphelinat, dont il devient le directeur pédagogique, et dont la fonction est d’accueillir les orphelins de guerre polonais de culture catholique.

« Il enseigne également dans différents établissements scolaires ou universitaires, autour des questions hygiéniques ou pédagogiques, mais aussi dans des lycées clandestins sous occupation russe. En 1915, l'Université libre polonaise est fondée, Korczak y exerce assez rapidement des activités. En 1922, il donne des cours à l'Institut national d'éducation spécialisée, qui forme des éducateurs appelés à s'occuper d'enfants souffrant de handicaps ou de difficultés d'apprentissage. Il donne nombre de cours et de conférences à l'intention de spécialistes et du grand publique. » Ibid.

Bref, Korczac est déjà un résistant à la misère et à l’ignorance, ces deux symptômes aggravants de la guerre. Mais au-delà de ses prérogatives et de ses connaissances si pleinement assumées de pédiatre, d’où vient, son audience mondiale ?

En 1911, il est donc devenu directeur de Dom Sierot, cet orphelinat créé pour les enfants juifs abandonnés de Varsovie. Il sait déjà que le public auquel cet établissement est destiné, est composé de jeunes qui connaissent toutes sortes de violences et de souffrances, et que c’est donc aux adultes que revient la nécessité impérieuse de leur offrir un cadre où leurs droits et leurs souffrances, tout comme leur dignité, seront absolument reconnus, et feront l’objet de leurspropres commentaires, de leurs propositions, de leur assentiment, en somme, seront au centre des préoccupations et de la vie de l’orphelinat.

Il nomme ces dispositions élaborées, République des enfants.

On y trouve, comme dans le monde des adultes, un parlement, un tribunal et un journal, des boîtes aux lettres pour les plaintes, les propositions, les demandes de pardon ou les remerciements. Et au fur et à mesure que l’ensemble se constitue, tout y est réglé, pour et par les enfants, dans une optique auto-gestionnaire. Les adultes eux aussi, doivent s’y soumettre. Mais tout doit être réglé de manière constitutionnelle, c’est-à-dire sur des bases de droits, connus de tous. Si un conflit surgit, le tribunal sera chargé d’aider à la résolution de celui-ci, sur une base contractuelle. Korczac est considéré comme un des inventeurs majeurs des pédagogies institutionnelles.

Pour lui, la démocratie, c’est comme l’amour, l’amitié ou la liberté. Ça ne s’use, que si l’on ne s’en sert pas, et de façon permanente. Autrement, ça ment aux frontons des prisons et des palais.

En 1940, l’orphelinat Dom Sierot est déporté dans le ghetto de Varsovie. Durant deux ans, Korczac passera son temps à soutenir les enfants par tous les moyens, jusqu’à mendier pour pouvoir les nourrir. Autour de la date du 8 août 1942, après qu’il ait toujours refusé d’être exfiltré, il est conduit avec dix des soignants de l’orphelinat et 192 enfants, vers Treblinka, où tous seront assassinés immédiatement en compagnie de 4000 autres enfants des orphelinats extérieurs.

Je veux terminer ce billet plus conséquent que les cinq précédents, et qu’on me pardonne sa longueur, par la présentation d’un autre parcours extraordinaire. Celui d’un de ces pionniers des pédagogies dites aujourd’hui démocratiques, un homme animé d’une capacité d’enthousiasme et de bonification de l’existence de tout ceux qui l’approchent, et dont la vie pleine de difficultés et de tracasseries incessantes, ne l’empêcha pas de devenir un des fondateurs les plus insoumis et persévérant de ces révolutions pédagogiques. Dans un cheminement moins dramatique que celui de Janusz Korczak, František Bakule, lui aussi au cœur de la boue résiduelle d’entre deux guerres, au milieu de la misère et et des nombreux abandons d’enfants, fut le créateur de véritables miracles laïcs et multidimensionnels.

Né en 1877, en Tchécoslovaquie, à Lidmowitz en Bohême, dans une famille d’agriculteurs, il s’oppose au désir de sa mère qui le destine à la prêtrise, et déclare qu’il sera instituteur. Au bout de son parcours à l’Institut pour la formation des instituteurs de Pftïbram, il déclare néanmoins dans une lettre à Ovide Decroly, un médecin belge, pionnier important de l’éducation Nouvelle « Je n’étais que le produit de la “fabrique pédagogique” qui portait officiellement le nom “d’Institut pour la formation des instituteurs”. Je reçus là une dose infime de cette formation. Et la manière dont la plupart des professeurs la mettaient en pratique fut pour moi – et j’aurais aimé croire que c’était là leur but – un exemple de tout ce que les éducateurs devraient éviter. (...) Les âmes mercenaires de mes instituteurs n’avaient aucune envie de s’occuper de l’âme d’un enfant »

Il lit alors les écrits pédagogiques de Tolstoï, qui vont bouleverser les reliques de sa formation classique et trouver en lui un lieu d’enrichissement exceptionnel. Il devient instituteur à vingts ans, mais une quinzaine d’années plus tard, en 1912, fatigué des chicanes administratives qui freinent le développement de ses pratiques émancipatrices, il accepte de prendre la direction de l’Institut Jedlicka pour le traitement et l’éducation des enfants infirmes, à l’invitation de son créateur, lechirurgien Rudolf Jedlicka.

C’est le premier lieu où il va pouvoir vérifier ce que regorge de potentiel, la co-éducation entre apprenants. Comme celle qui réunit les mutilés de la première guerre mondiale et des enfants handicapés. C’est ici, que Bakule, dans le faisceau expérimental mais fondamental de Tolstoï, alliantécoute, tendresse, et liberté la plus grande possible et surtout la plus construite, forge une approche radicale de cette dernière, auprès d’êtres amputés, blessés, gravement handicapés.

A l’Institut Jedlicka il découvre Vojta. « À la place du bras droit, il n’a qu’un moignon auquel s’attache, à angle droit, une main à trois doigts », il sera un remarquable lithographe ; Jarousek « qui ne peut se servir de ses jambes que lorsqu’il se soutient de ses bras », il deviendra, sous le nom de Sarkan, un peintre de renom ; Frantisek : privé de bras, il vit de mendicité et épate les passants qui lui donnent la pièce en la mettant, avec ses pieds, dans la poche de sa veste, il « mit plusieurs mois à transformer ses orteils en doigts de main » ; devenu chef d’entreprise, il construisit sa propre automobile qu’il conduisait, avec ses pieds, dans les rues de Prague ; »

Yves Jeanne Frantisek Bakule : Que la joie demeure

A l’intérieur de l’institut, Bakule a transformé l’école en atelier autogéré, dirigé par les enfants. Lui-même, qui n’a pas de compétences particulières, se forme auprès de professionnels de la menuiserie, de la vannerie et de la reliure afin de les enseigner le soir aux élèves qui le désirent. Un atelier qui va devenir quasi professionnel, puisqu’il finira par créer et produire non seulement des jouets en bois, qui assureront l’indépendance financière de la communauté, mais également avec des mutilés de guerre de l’institut, la fabrication de prothèses. Succès immense par la suite, puisqu’en 1916, la fabrique de prothèses comporte vingt-six ateliers dont la qualité est reconnue, meilleure qu’à Vienne, selon l’état-major tchèque.

Tous ces savoirs-faire permettront à ceux que ces temps de guerre et de misère n’ont pas permis les apprentissages, comme l’écriture, d’en faire une acquisition extrêmement rapide et de qualité, à l’occasion par exemple, d’ateliers d’écritures pour leur famille.

Sept ans plus tard, un désaccord avec l’administration de l’établissement, va permettre à cette communauté d’avant-gardistes, d’aller encore plus loin, paradoxalement, dans leurs premières pratiques hors normes. Bakule, quitte l'Institut Jedlicka suivit par douze de ses élèves ainsi que sa collaboratrice Lida Durdikova, qui aura un rôle important dans son parcours, en particulier en France.

Les débuts sont plus que précaires, car l’argent manque, et la nourriture tout autant dans cette Tchécoslovaquie exsangue où ils vivent maintenant dans un trois pièces sans chauffage. Bakule donne des conférences payantes, les enfants vendent des objets qu’ils ont précédemment créés, et plus tard, organisent des spectacles de marionnettes. Mais les réussites pédagogiques de Bakule ont largement dépassé le territoire tchèque. La Croix Rouge étasunienne accorde alors une aide de 25.000 dollars à l’intention de « l’organisation socioculturelle la plus remarquable d’Europe ».

Une somme importante qui leur permet de faire construire une villa avec terrain privé sur les hauteurs de Prague. Rejoint par des parents et quelques artisans bénévoles, ils fondent l’institut Bakule, en direction des enfants des rues ou lourdement handicapés.

C’est dans ce contexte, que poursuivant toujours les préceptes de Tolstoï, ici en matière de formation artistique, Bakule va donner le meilleur de son incoercible énergie, de sa complète compréhension de ce qui peut susciter en chaque enfant la découverte et la confiance qu’elle entraîne, celle de ce génie créateur intrinsèque, logé en chacun. Outre l’assurance que cet adulte digne d’amitié, crée par le regard qu’il porte justement sur chacun, outre son comportement général, il met la barre toujours très haut. Dans un temps où les objets destinés aux enfants sont encore souvent des déclinaisons médiocres de leurs équivalents adultes, il déclare « Je n’admets pas d’art spécial à l’usage des enfants, je leur rends accessible l’art et la beauté, qu’ils aient été ou non conçus à leur intention. »

Les productions littéraires de ses compagnons d’aventure ont été parfois reçues comme des faux, tant leurs qualités paraissait hors d’atteinte. En tout cas chez ceux que l’ignorance de ce qu’une telle démarche de vie, où on en a fini du simulacre et où tout est centré sur l’authenticité et la liberté, peut créer.

« Son approche de la littérature est sensible, presque amoureuse : « Il faut venir au milieu d’eux, tout vibrant encore sous l’impression de beautés littéraires, afin de leur faire partager ma joie et l’impression vive que j’avais ressentie, pour éveiller en eux le désir de les connaître et de les éprouver ». S’il existe une clef pour comprendre la réussite de Bakule, elle est peut-être là, dans cette passion de faire partager aux autres ses émotions les plus profondes, avec la certitude qu’aux plus démunis les plus grandes joies sont ouvertes et que les capacités de création, d’intuition et de sensibilité, sont le fruit d’expériences authentiques fraternellement partagées. Il y a chez Bakule un refus résolu du fatalisme, un pari obstiné sur la résilience, dirait-on aujourd’hui, qui lui permet d’oser les plus grandes ambitions pour les plus vulnérables. »

Yves Jeanne Frantisek Bakule : Que la joie demeureMais c’est par la constitution d’une chorale enfantine, qui sera internationalement et rapidement connue comme étant une des meilleures au monde, que le « bricolage » génial de ce pédagogue poète gagnera une audience internationale. Ici aussi, pas de méthode magique et de train-train sédatif, c’est dans une construction constamment improvisée, mais avec le plus grand sérieux et en relation avec les richesses authentiques et l’enthousiasme de chacun, que la démarche de Bakule sera plébiscitée, bien au-delà des cercles de l’Education dite nouvelle.

Agrandissement : Illustration 6

.

František Bakule (au centre en complet gris) avec sa chorale, dans la tournée triomphale française de 1929

« Le 11 avril 1923, au Carnegie Hall de New York, est donné un concert choral qui fut, selon la critique unanime, « un des meilleurs de la saison ». L’interprétation égale celles des ensembles les plus prestigieux : « de la Sixtine, des cosaques du Don, des chœurs de la cathédrale de Berlin » ; elle leur est « même plutôt supérieure dans sa fraîcheur primesautière et non affadie d’aucune routine. »

Heidelgerger Volkszeitung, 3 mars 1925.

« Le style des chanteurs atteint une telle perfection que des chœurs éminents auraient pu apprendre maintes choses tant ils chantent avec une absolue pureté d’intonation, avec un rythme exact, avec une parfaite maîtrise de la dynamique et avec une prononciation modèle. »

World, New York, 12 avril 1923.

Je n’ai hélas pas trouvé à ce jour, d’enregistrements de ces prestations qui ont marqué cette époque, et qui va voir Leoš Janáček, collaborer avec Bakule. 150 concerts seront donnés aux USA, d’autres concerts en Allemagne, et en 1926, au Danemark, où ils viennent pour trois concerts, ils en donneront trente-six. En 1927, la chorale Bakule participe à la cérémonie d'ouverture du Congrès international de Pédagogie à Locarno. C'est à l'occasion de ce congrès que Paul Faucher, Président du Bureau français d’éducation, rencontre Bakule et ses enfants, et dira « Je n’eus plus qu'un désir, faire connaître l'homme et l'œuvre aux éducateurs français et faire entendre la chorale de ses élèves dans toute la France ».

Suivent 200 concerts en France, dans une quarantaine de villes. C’est la folie de la chorale Bakule. (6)

Plus tard, Paul Faucher épousera Lida Durdikova, la collaboratrice de Bakule. Ils créent ensembleles éditions du Père Castor, qui vont renouveler de façon radicale la littérature de jeunesse. D’une production généralement mièvre ou sagement édulcorée, grâce aux albums du Père Castor, inspirés par ces révolutions culturelles qui incarnent le renouveau de créativité, d’indépendance et d’originalité de l’enfance, on passe à une véritable prise en compte des besoins et des goûts réels de la jeunesse.

Paul Faucher ouvre également l’Ecole du Père Castor en 1946,mais qui, dans l’absence d’aide de l’Etat et des problèmes de santé de Paul Faucher, fermera quinze ans plus tard, en 1961. Un groupe de parents et d’enseignants ne s’y résigne pas, et l’école renaît, se transportant en banlieue parisienne, et devenant sous la direction de Nina Rist et l’impulsion de son mari, le scientifique Noël Rist, l’Ecole Nouvelle d’Antony.

Lida Durdikova sera l’autrice de 14 des premiers albums du Père Castor, et également de deux livres pour adultes, dont Les Vagabonds, journal dans lequel elle raconte son périple à travers la Tchécoslovaquie, en tant que montreuse de marionnettes, accompagnée de quelques enfants de l'institut Bakule, assumant ainsi durant un temps, la subsistance des plus jeunes élèves restés à Prague.

Aujourd’hui, contrairement à son équivalent adulte, au volume de production démesuré et si souvent formaté, la médiane de production des albums de jeunesse, toutes proportions gardées et toutes éditions confondues, brille par ses qualités multiples. Sujets fréquemment difficiles, délicats, développés de façons complexes, ambitieuses, fréquemment irrévérencieuses, et pas seulement dans le monde de l’imaginaire, accompagnés d’iconographies souvent remarquables et singulières. (7)

Bakule, mourra dans l’indifférence, en 1957, en Tchécoslovaquie.

Cela pourrait-il encore nous concerner ?

Notes et liens

1) Serge Franc - Montessori et la Casa dei Bambini :

Dimensions idéologique, épistémologique et spirituelle de la méthode

https://journals.openedition.org/trema/4369

Ce que disait Célestin Freinet de Maria Montessori…

https://www.questionsdeclasses.org/ce-que-disait-celestin-freinet-de-maria-montessori/

2) Dénonciation d’un crime d’État : l’exécution d’une figure sacrificielle de la Libre Pensée,

Francesc Ferrer i Guàrdia, martyr du cléricalisme

https://journals.openedition.org/america/673?lang=es#quotation

3) Hommage à Léon Tolstoï. Eloge de l’objection de conscience à la guerre et à sa préparation.

https://alainrefalo.blog/2022/04/06/eloge-de-lobjection-de-conscience-a-la-guerre-et-a-sa-preparation-hommage-a-leon-tolstoi/

4) Ecologie de l’enfance - Arno Stern

https://www.ecologiedelenfance.com/ressources/portraits/arno-stern/

André Stern - Je ne suis jamais allé à l'école

https://www.youtube.com/watch?v=x24qJGFR0Y8

Corrigeant la remarque suivante de Plutarque "Car l'esprit n'est pas comme un vase qu'il ne faille que remplir, à la façon du bois, il a plutôt besoin d'un aliment qui l'échauffe, qui fait naître en lui une impulsion inventive et l'entraîne avidement en direction de la vérité. » André Stern, écrit « Les enfants ne sont ni des vases à remplir, ni des feux à allumer : ils sont un foyer ardent à ne pas éteindre. »

5) Association Française Janusz Korczak (AFJK) UNESCO, Bureau international d'éducation

JANUSZ KORCZAK (1878-1942) par Tadeusz Lewowicki

http://korczak.fr/m1korczak/biographies-jk/lewowicki_biographie-korczak-unesco_1994.html

6) Frantisek Bakule, Lida Durdikova, Paul Faucher, par François Faucher

Les origines des « Albums du Père Castor » A écouter absolument

https://francais.radio.cz/les-origines-des-albums-du-pere-castor-8609017

7) Les albums du Père Castor

https://www.flammarion-jeunesse.fr/Catalogue/les-albums-du-pere-castor

L’école des loisirs

https://www.ecoledesloisirs.fr