« L’Europe » écrivait Jean Monnet dans ses Mémoires en 1976, « se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. » L’histoire de la construction de la zone euro accrédite cette analyse.

Les premiers pas vers une union monétaire européenne n’ont été réalisés qu’après la fin du système monétaire international de Bretton Woods en 1968-1973 qui a donné lieu à une dépréciation rapide du dollar et à des fuites de capitaux vers l’Europe qui déstabilisèrent la stabilité des changes européens. Pendant vingt ans, les européens ont tenté tant bien que mal de reproduire un système de changes fixes mais ajustables en Europe, avec plus ou moins de succès. Les crises spéculatives de la fin des années 1980 et du début des années 1990 qui ont malmené le système monétaire européen ont fini par les convaincre que la seule solution était d’éliminer les monnaies nationales et de créer une banque centrale fédérale chargée d’une politique monétaire unique.

Puis, en 2008-12, la grande crise financière a profondément secoué cet édifice. Sans un prêteur de dernier ressort et sans mutualisation de la responsabilité fiscale et un système de transferts fiscaux entre Etats-membres, la spéculation s’est abattue sur les dettes publiques des Etats latins. Les investisseurs – grandes banques et assureurs européens au premier chef – réclamaient justement l’introduction de telles mesures et ont fini par plier la résistance de Berlin à cette perspective. La BCE assuma le rôle de prêteur de dernier ressort et, de concert avec le Mécanisme Européen de Stabilité – celui d’une proto agence de la dette européenne réalisant une « union fiscale par défaut ».

La crise sanitaire qui secoue depuis une semaine l’ensemble de l’Union européenne s’annonce déjà comme une nouvelle étape dans ce processus. Les premières indications sont que le début du processus d’union fiscale mise en œuvre depuis 2010 ira cette fois encore plus loin.

Le legs de la précédente crise comme point de départ

Ce n’est réellement que depuis dix jours que la conscience de la gravité de la crise sanitaire a commencé à capter l’attention des décideurs politiques et des investisseurs, avec la généralisation des mesures de confinement dans tout le continent européen et aux Etats-Unis. Surtout, la conscience que les conséquences économiques de cette crise sanitaire – on annonce au moins une récession dans l’UE voire, selon le pire scénario envisagé par la BCE, un recul de 5% du PIB – risquent d’être sans précédent a mis le feu aux poudres partout en Europe et aux Etats-Unis.

Les investisseurs ont commencé à liquider leurs placements, y compris – et c’est une nouveauté – en actifs sûrs comme les dettes publiques et se sont jetés sur les liquidités, en particulier les dollars. Cette fois, ces ventes n’ont pas concerné que les pays considérés comme plus fragiles sur le plan fiscal : même les taux allemands et américains ont bondi, bien que les taux italiens ont augmenté plus vite.

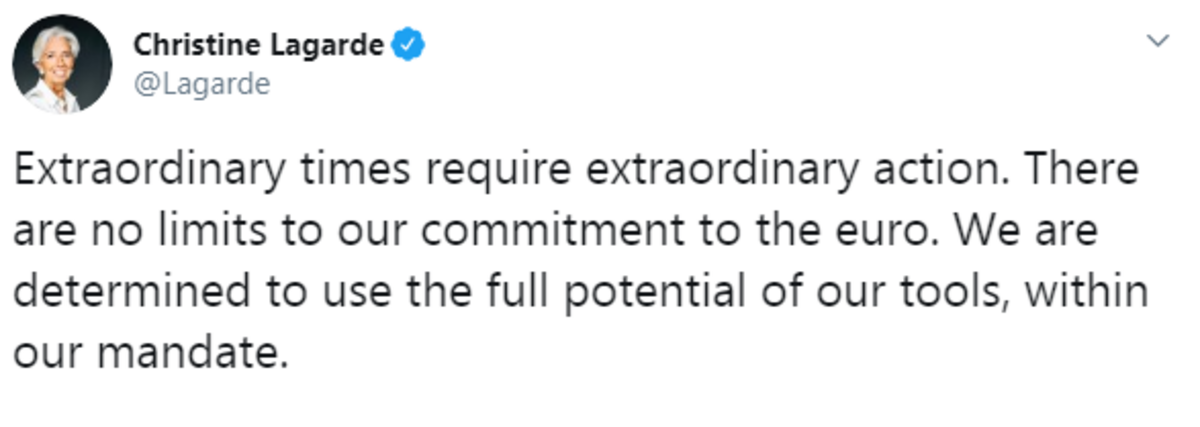

Cette situation était un test pour les autorités monétaires et fiscales. Et tout d’abord pour la BCE. Sa présidente – Christine Lagarde – a alimenté la spéculation en commettant une bourde lors de sa conférence de presse du 12 mars, expliquant que la BCE n’avait pas pour mission de « réduire les spreads », c’est-à-dire les écarts sur les taux d’intérêts sur les dettes publiques. Une déclaration qui revenait à défaire le legs de la crise spéculative de 2010-12 qui ne s’était terminée que lorsque le prédécesseur de Lagarde, Mario Draghi, avait justement promis que son institution achèterait en masse des titres de dette publique. La bourde de Lagarde a fait s’envoler le spread italien et apporté du baume au cœur des ordolibéraux allemands et autrichiens traumatisés par l’évolution de la BCE depuis 2010. Lagarde s’est immédiatement empressée de corriger le tir, expliquant dans une interview télévisée tout de suite après la conférence de presse que la BCE se tenait prête à faire ce qu’il faut pour rétablir les canaux de transmission de sa politique monétaire – un nom de code établi en 2010 pour faire référence aux achats de titres de dette publique et justifier sur le plan juridique cette pratique à priori contraire aux traités. Lagarde s’est aussi excusée pour sa bourde auprès des autres banquiers centraux le vendredi 13 mars lors d’une téléconférence de son conseil des gouverneurs. La BCE a pris très au sérieux la communication autour de cette question et pour la première fois a désavoué les déclarations publiques d’un de ses membres – le gouverneur de la banque centrale autrichienne Robert Holzmann qui a déclaré mardi 17 mars que la BCE ne prendrait pas de nouvelles mesures.

Mais la confiance des investisseurs avait été suffisamment ébranlée pour que ces rectifications ne suffisent pas. Comme expliqué par le Financial Times : « les investisseurs disent que le mal est fait et que seule une intervention décisive sur les marchés démontrera que Mme Lagarde conserve l’engagement de son prédécesseur Mario Draghi de comprimer les coûts d’emprunt dans la zone euro. »

Ainsi donc, peu avant minuit mercredi 18 mars, la grosse artillerie a été sortie avec l’annonce d’un plan d’achat (intitulé avec un certain sens de l’opportunité Pandemic Emergency Purchase Programme – Programme d’Achats Urgence Pandémique) de 750 milliards d’euros de titres au moins d’ici à la fin de l’année et pour la durée que la BCE jugera nécessaire, ce qui vient s’ajouter aux 120 milliards supplémentaires annoncés le 12 mars. Lagarde cette fois ne s’est pas trompée dans sa communication, expliquant dans un tweet qu’il n’y a pas de limites à l’engagement des banquiers centraux. Suite à quoi, la normale s’est rétablie sur les marchés de la dette publique européenne.

Le timing ici est capital : cette annonce intervient au tout début de cette crise, contrairement aux déclarations de Draghi en 2012 intervenues seulement après quatre années de crise. Le legs donc de la précédente crise est préservé : la BCE continuera à agir en prêteur de dernier ressort et principal mécanisme de mutualisation fiscale. Mieux encore, cette crise va la pousser à aller encore plus loin dans cette logique d’achats de titres de dette publique. Aujourd’hui, la BCE s’en tient à une règle qui veut qu’elle ne puisse détenir plus d’un tiers du stock de la dette publique d’un Etat-membre et qu’elle achète des dettes au prorata de son capital détenu par les Etats-membres. Or, la BCE dans son communiqué de presse annonçant le PEPP mercredi dernier a indiqué qu’elle éliminerait si nécessaire ces règles, une indication claire que s’il faut n'acheter que de la dette italienne ou espagnole ou grecque par exemple, elle le fera[i]. Cette fois, la résistance des adversaires ordolibéraux de « l’union des transferts » n’aura pas duré plus d’une semaine, alors qu’en 2008-12 ç’avait duré bien plus longtemps.

Le débat sur les instruments strictement fiscaux

En parallèle aux décisions de la BCE, le débat s’est engagé sur les instruments fiscaux. Un Conseil européen extraordinaire s’est tenu mardi 17 mars, faisant suite à des débats en format conseil des ministres des finances. Les règles du pacte de stabilité sont mises de côté et un début de coordination de la réponse fiscale commence à se mettre en place avec des plans pour garantir le flux du crédit aux entreprises par des garanties publiques (les 300 milliards annoncés par Macron en France, les 500 milliards annoncés en Allemagne la semaine dernière et ainsi de suite) ainsi que de mesures plus tangibles de relance consistant pour l’instant à différer le paiement d’impôts et cotisations.

Ces mesures relèvent de la responsabilité fiscale des Etats-membres et ne concernent pas un plan d’investissement public consistant à doper le niveau total de l’investissement pour faire repartir l’activité. C’est sur ce point que le débat crucial va porter dans les mois à venir. Et il a déjà été engagé le 17 mars, puisque Giuseppe Conte – le premier ministre italien – et Macron ont remis sur la table l’émission d’eurobonds (des titres de dette publique émis avec la responsabilité solidaire des Etats-membres, comportant donc une mutualisation apriori de la responsabilité fiscale des Etats-membres).

Rappel sur les eurobonds : cette idée avait pour la première fois été émise en 1998 par le commissaire français aux affaires financières, Yves-Thibault de Silguy, dans une tribune publique sans donner suite à un réel débat entre dirigeants politiques. Elle est revenue sur la table avec beaucoup plus de force en 2010-12 suite à une tribune de Jean-Claude Juncker et du ministre italien des finances de l’époque – Giulio Tremonti – en décembre 2010. Elle a été reprise par les rapports dits des quatre présidents en 2011 et 2012 et défendu par le président français François Hollande et son homologue italien Mario Monti fin mai 2012 dans un Conseil européen extraordinaire. A l’époque, l’Allemagne a toujours refusé d’envisager l’émission d’eurobonds comme un instrument de lutte contre la crise. La chancelière avait même réprimandé le président du Conseil européen, Hermann van Rompuy, pour avoir inclus cette proposition dans un rapport présenté en décembre 2011. Or, cette fois, Merkel n’a pas exclu cette proposition, renvoyant à son ministre des finances, le social-démocrate Olaf Scholz, pour en étudier les éventuelles modalités. Rappelons que le SPD ainsi que les Grünen, parti qui sans doute fera parti de la prochaine grande coalition allemande, sont favorables par principe aux eurobonds.

Une idée qui est à l’étude pour avancer rapidement vers une telle solution est le recours au Mécanisme Européen de Stabilité. Le MES fonctionne un peu comme un proto-trésor de la zone euro : il est financé par des contributions en capital par les Etats-membres et se finance par émission de dette obligataire sur les marchés – comme tous les trésors européens. La proposition activement débattue à Bruxelles est que le MES augmente fortement son endettement et puis distribue les fonds récoltés aux Etats-membres. Ceux-ci accepteraient de recevoir une aide octroyée simultanément à tous les Etats-membres sans autre contrepartie que d’utiliser ces fonds dans la lutte contre la pandémie (pour des achats de matériel médical, la construction d’hôpitaux, etc.)[ii]. Cette option serait assez proche de l’émission d’eurobonds et c’est pourquoi le premier minister italien l’a publiquement défendue dans une interview accordée au Financial Times jeudi 19 mars. Bien entendu, les Pays-Bas et l’Allemagne traînent des pieds, mais à ce jour leurs dirigeants ne se sont pas opposés publiquement à ces propositions – ce qu’ils ne manquaient pas de faire en 2008-12 (Merkel avait été jusqu’à déclarer en juin 2012 que « jamais de son vivant » elle n’accepterait les eurobonds).

Sur ce plan aussi donc, le débat reprend là où il s’était arrêté en 2012. Avec une différence de taille : la principale objection des adversaires des différents plans de mutualisation fiscale à l’époque, l’aléa-moral, n’est pas valable cette fois. Il ne fallait pas que les Etats « vertueux » assument les conséquences fiscales de la mauvaise gestion macroéconomique des Etats latins. Toute aide devait être strictement conditionnée et aucune mutualisation apriori n’était possible. Bien entendu, avec la mue de la BCE en prêteur de dernier ressort, cette doctrine a volé en éclat, mais sur le plan des instruments strictement fiscaux ses partisans avaient pu maintenir la fable selon laquelle ils avaient eu gain de cause (en particulier, en imposant de sévères cures d’austérité aux pays latins). Cet argument de l’aléa-moral ne joue en aucune manière aujourd’hui : la crise est manifestement exogène aux politiques macroéconomiques poursuivies par les Etats-membres et elle frappe l’Europe de manière uniforme – c’est un « choc symétrique » et non pas « asymétrique » selon le jargon économique. Il n’y a donc pas d’argument théorique sérieux à opposer aux partisans des eurobonds dans les mois à venir.

[i] “Another option for the ECB to repair market confidence would be to lift its self-imposed limits to not buy more than a third of the eligible sovereign bonds of any single country and to purchase sovereign bonds in proportion to the weight of each country’s investment in its capital.” (« Une autre option pour la BCE pour réparer la confiance des marchés serait de lever les limites qu’elle s’impose consistant à ne pas acheter plus d’un tiers du stock éligible des obligations souveraines de tout Etat-membre et d’acheter des obligations souveraines en proportion à la part de son capital détenu par chaque Etat-membre ».)

[ii] Le MES dispose de plusieurs outils d’intervention, y compris des achats directs de dette publique auprès des Etats-membres. Ici, il s’agirait d’avoir recours aux « Precautionary Credit Lines » (« lignes de crédit préventives ») octroyées avec une faible conditionnalité.