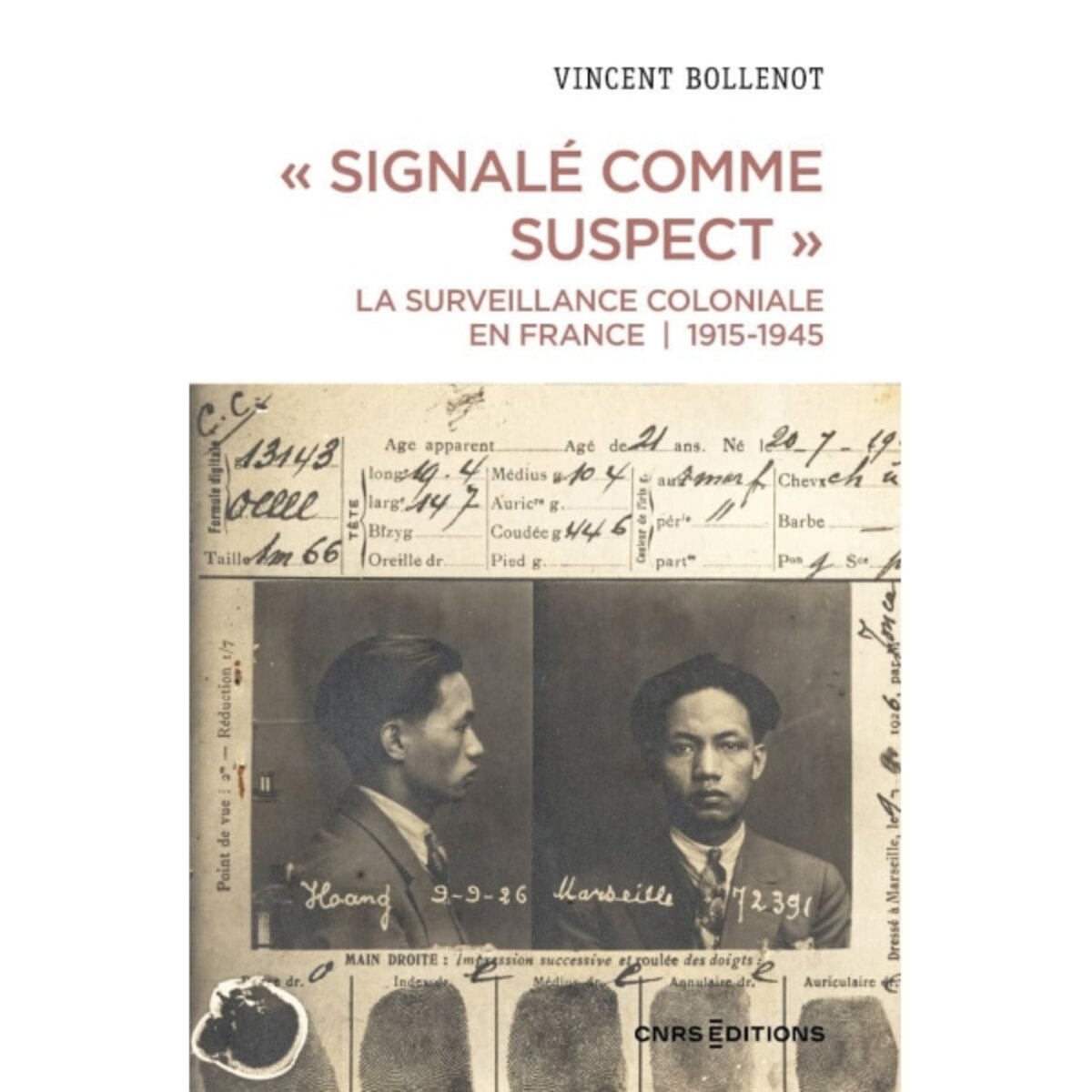

Vincent Bollenot, « Signalé comme suspect ». La surveillance coloniale en France, 1915-1945, CNRS Editions, 2025

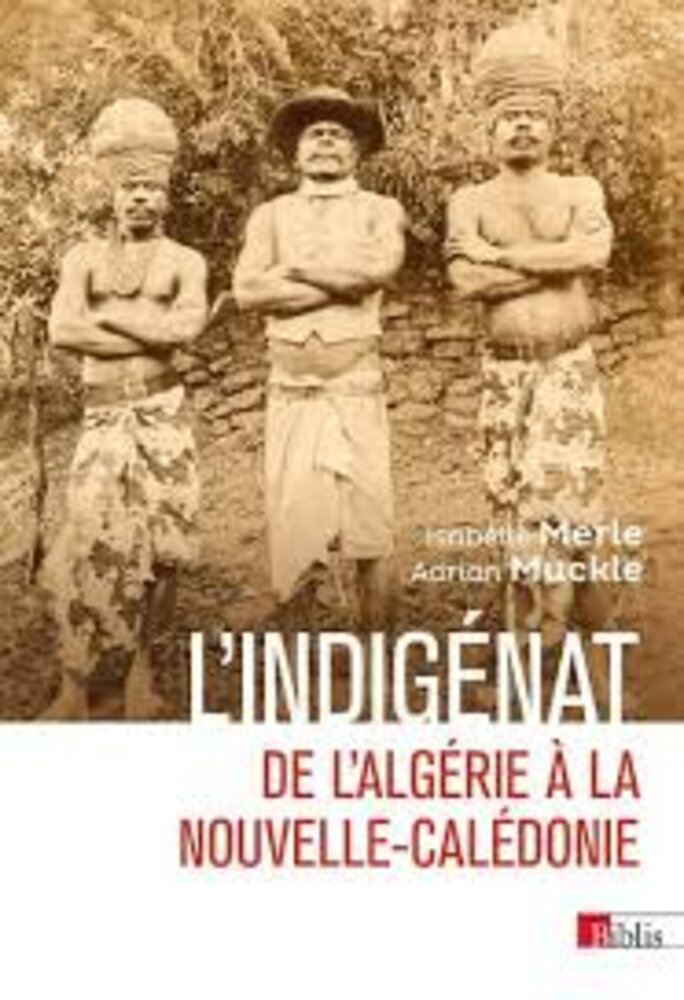

Isabelle Merle et Adrian Muckle, L’Indigénat, de l’Algérie à la Nouvelle-Calédonie, CNRS, 2025.

Racisme, paranoïa, disciplinarisation, profits me semblent être les mots les plus appropriés pour évoquer la façon dont la France, pays des droits de l’homme et phare de la civilisation, a considéré et traité ses enfants de l’Empire.

Dans un livre passionnant intitulé Indispensables et indésirables1, Laurent Dornel nous avait raconté comment l’Etat français avaient traité les travailleurs coloniaux, recrutés pour s’échiner dans l’industrie de guerre lors du premier conflit mondial. Il nous rappelait que la grande peur de l’époque s’appelait métissage : il fallait à tout prix éviter que citoyens et indigènes se côtoient, voire se reproduisent. L’ordre racial ne devait pas être perturbé par cet afflux migratoire pensé comme temporaire !

Agrandissement : Illustration 1

Avec « Signalé comme suspect ». La surveillance coloniale en France 1915-1945, publié par CNRS Editions, l’historien Vincent Bollenot s’intéresse de son côté au CAI, le service de contrôle et d’assistance des indigènes des colonies en France. A l’angoisse du métissage s’ajoute la peur de la contagion bolchevique et de sa capacité à faire vaciller l’Empire ; car l’indigène est remuant, notamment quand il vient d’Indochine. Il faut donc surveiller et punir. Alors on remplit des fichiers, on rédige des notes mensuelles, on bastonne à l’occasion ou on rapatrie l’indocile au besoin. Le CAI a deux visages : celui du fonctionnaire zélé, ancien de la coloniale et défenseur de l’Empire, et celui de l’indispensable mouchard qui a troqué sa conscience contre un salaire modeste. « La délation est un métier précaire », nous dit l’auteur, et dangereux, car leurs victimes ont aussi appris à se méfier…

La méfiance est également au coeur du livre d’Isabelle Merle et Adrian Mukle, L’Indigénat de l’Algérie à la Nouvelle-Calédonie2, publié également par CNRS Editions. Comment avoir confiance dans un peuple indolent mais prompt à la révolte, aux coutumes singulières et à l’organisation sociale désarçonnante, rétif au salariat et à la propriété individuelle ? Quant aux Kanaks, qu’ont-ils à attendre d’une autorité coloniale qui les a martyrisés, spoliés, parqués dans des réserves aux sols pauvres, qui contrôlent leurs déplacements, qui les montent les uns contre les autres, qui les accablent d’amendes et d’impôts, les jettent en prison ou leurs imposent des travaux forcés au nom du développement et du progrès ? Et il en est de même pour les engagés, ces Océaniens et Asiatiques recrutés par contrat et soumis à un régime de travail proche de l’esclavage.

Le régime de l’indigénat, c’est le règne de l’arbitraire, du dérogatoire, de la corruption et du clientélisme, au service du capitalisme, de la paix sociale et de l’intérêt dit général. Réquisitions, prestations non rémunérées…, « la Nouvelle-Calédonie use et abuse du travail forcé », soulignent les auteurs, et l’État sous-traite le sale boulot aux chefs et petits-chefs des tribus et des clans ; à eux revient la lourde tâche de favoriser la mise au travail et l’acculturation des Indigènes.

Voilà comment se déployait la mission civilisatrice de la France. Et le gouverneur de Nouvelle-Calédonie Jules Repiquet de constater, en 1922, que « Les progrès [que les Kanaks] font sur la voie de la civilisation sont très lents ». On peut les comprendre...

[Version audio disponible]

1 Laurent Dornel, Indispensables et indésirables. Les travailleurs coloniaux de la Grande Guerre, La Découverte, 2025.

2 Sorti en 2019, et réédité en format poche en 2025, augmenté d’un avant-propos et d’une postface.