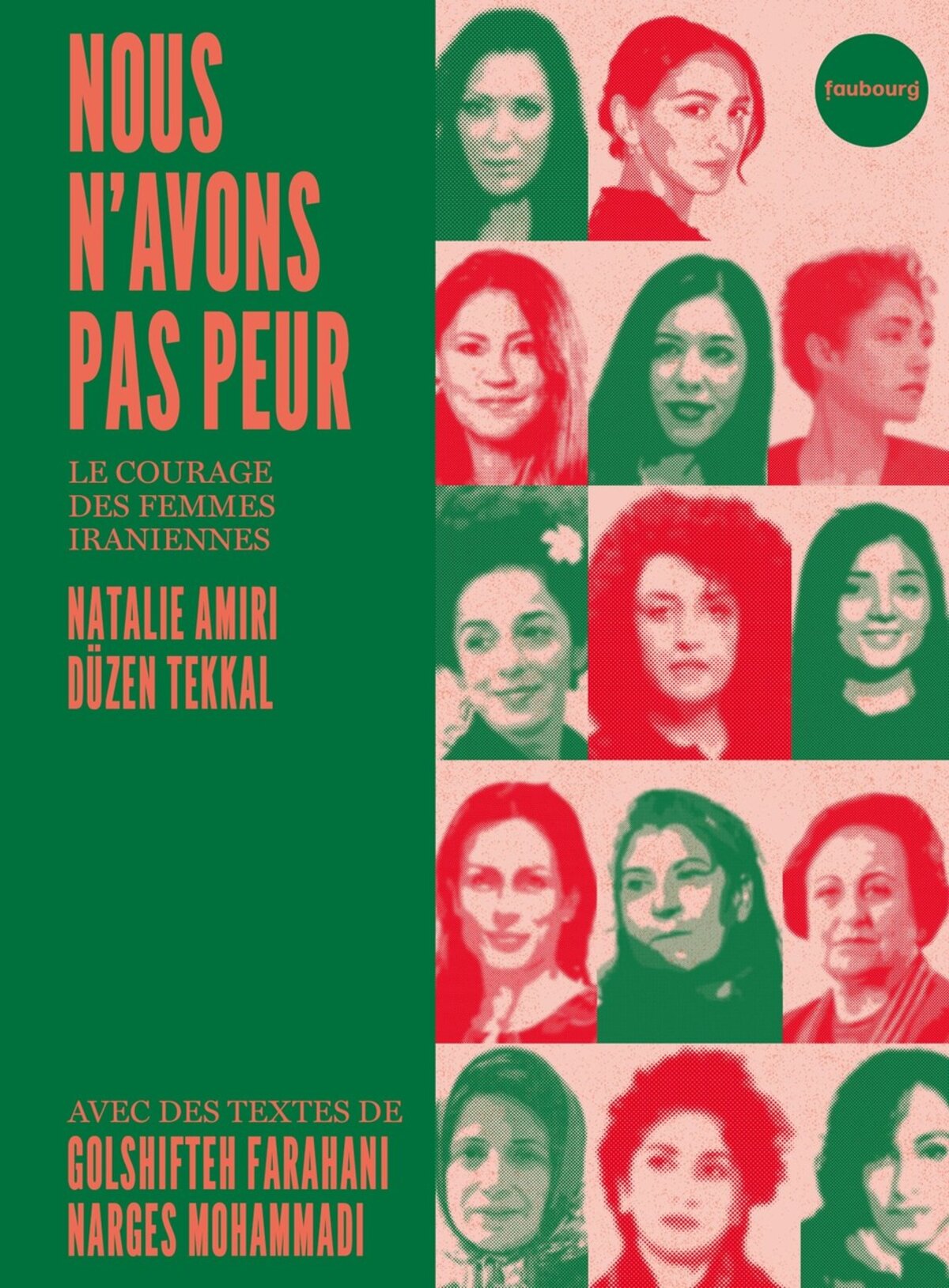

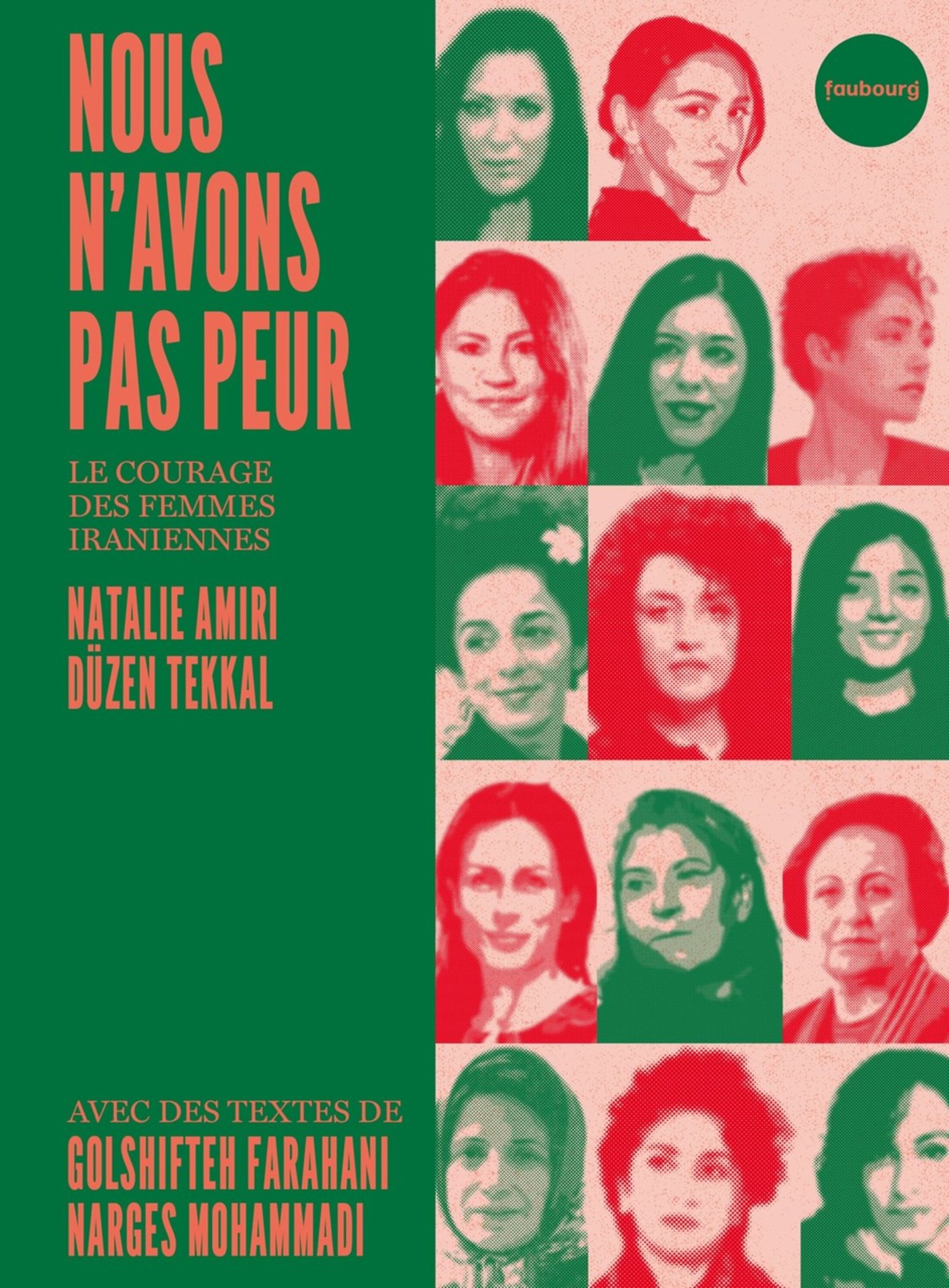

Natalie Amiri et Düzen Tekkal, Nous n’avons pas peur. Le courage des femmes iraniennes, Editions du Faubourg, 2025.

« Il y a des circonstances dans la vie où respecter nos propres principes suppose de sacrifier notre bonheur ». Jasmin Shakeri est Iranienne. Elle est l’une des seize femmes à s’être confiée à Natalie Amari et Düzen Tekkel. Le livre « Nous n’avons pas peur » nous emmène en enfer, là où l’on peut mourir parce qu’on est une femme mal coiffée.

Agrandissement : Illustration 1

Elles sont femmes, nées ou vivant en exil, issues de milieux bourgeois, exerçant des métiers intellectuels ou artistiques, appartiennent parfois à des minorités ethniques ou religieuses. Certaines ont connu la prison, la brutalité des milices gouvernementales. Elles sont courageuses et persuadées que la République islamique est à l’agonie… même si cette agonie dure depuis trop longtemps. Pour Masih Alinejad, « c’est un marathon, pas un sprint » que les Iraniens et Iraniennes sont obligés de courir.

L’actrice Golshifteh Farahani est optimiste. Elle considère que l’Iran est certes « un pays traditionnel, ancré dans les rituels » mais ce n’est pas un « pays religieux » ; en tout cas les mollahs n’ont pas tué dans les coeurs iraniens le goût des arts.

Le régime serait donc en sursis. Sa rhétorique nationaliste, anti-impérialiste et anti-occidentale, réactivée au gré des circonstances, tournerait à vide. Le pouvoir ne tiendrait que par la répression, avec ses pics de violence et ces phases de répit, car les pasdarans ne sont pas seulement les gardiens de la révolution : ils protègent tout un système d’enrichissement et de corruption1.

En Iran, la compétition électorale se réduit à un face à face entre conservateurs et réformateurs avec, pour arbitre, le conseil des gardiens de la Constitution qui adoube ou pas les candidats. Longtemps, la société iranienne a misé sur le courant réformateur pour ouvrir des brèches. Elle en est revenue : pour Parastou Forouhar, « la société n’espère plus rien de ce gouvernement, elle veut l’abolition de tout le système ». En arrachant leur voile ou en le mettant de façon non conforme, les femmes affirment leur liberté et leur refus de la vie schizophrénique imposée par le régime où la liberté n’est possible que dans la sphère très privée.

Femme, vie, liberté. Elles veulent la démocratie, la laïcité, voire un système fédéral permettant aux différentes communautés du pays d’exprimer leur identité culturelle sans risque de répression. Elles veulent la liberté et le droit de mener, nous dit Nasrin Sotoudeh, « une vie simple, normale », sans cette « suspicion permanente qui empoisonne les relations » sociales. Nazanin Boniadi l’affirme : « Le peuple iranien ne cherche personne pour le sauver. Il veut juste que la communauté internationale cesse de sauver le régime ».

Il faut lire ce livre fort, émouvant. Cependant, je lui trouve deux limites : ces femmes font toutes partie des milieux éduqués et socialement privilégiés ; la question sociale est absente de leurs réflexions. Qu’en est-il des femmes des quartiers populaires et des campagnes ? Que pensent-elles, ces femmes, ou plutôt que s’autorisent-elles à penser ? Cette parole populaire, prolétaire, demande elle aussi à être recueillie2.

[version audio disponible]

1cf. Jean-François Bayart, L’Islam républicain. Ankara, Téhéran, Dakar, Albin Michel, 2010 ; Fariba Abdelkhah, J.-F. Bayart et Olivier Roy, Thermidor en Iran, Editions Complexe, 1993.

2Je vous renvoie au travail de Fariba Adelkhah : La révolution sous le voile. Femmes islamiques d’Iran, Karthala, 1991. Pour faire ce travail, l’autrice avait rencontré plus de 70 femmes dont l’origine, le parcours scolaire et la situation sociale étaient très divers.