Agrandissement : Illustration 1

Med Hondo (1936-2019) est né en Mauritanie. Descendant d'une famille d'esclaves affranchis, il arrive à Marseille en 1958. Débute une vie de petits boulots, une prise de conscience politique et le développement d'une passion pour l'art dramatique et le cinéma. Ses films sont des réquisitoires contre toutes les formes d’oppressions, en particulier celles subies par le peuple africain, des débuts de la colonisation jusqu’à la Françafrique en passant par la traite négrière. Précurseur du cinéma africain, aux côtés de Sembène Ousmane et de Paulin Soumanou Vieyra, il réalise au cours de sa carrière trois courts métrages et neuf longs métrages, dont il est le producteur. Récompensée et présentée à de nombreuses reprises dans des festivals internationaux de films (Locarno, Fespaco, Cannes), l’œuvre de Med Hondo, engagée dans la lutte anticolonialiste et anti-raciste, est plus que jamais d’actualité.

En 1970, Med Hondo, qui jusqu'à présent avait mené une carrière de comédien, entreprend le tournage de son premier long-métrage. Soleil Ô est le portrait d'un immigré noir qui monte à Paris "au pays de ses ancêtres les Gaulois" et qui, confronté au racisme et à l'humiliation, glisse vers la folie. Le film, dont le tournage s'échelonne sur de long mois, parvient à exister grâce à l'énergie d'une équipe solidaire, dont fait partie François Catonné, qui débute ici sa prestigieuse carrière de directeur de la photographie. De cette amitié naîtront plusieurs collaborations, dont Bicots nègres : vos voisins (1974) œuvre protéiforme et corrosive évoquant l'histoire coloniale véhiculée par le cinéma occidental, le racisme sur les marchés du travail et du logement et les violences à l'égard des immigrés en France. Citons encore West Indies ou les nègres marrons de la liberté (1979), pamphlet sous forme de comédie musicale contre la colonisation française aux Antilles et en Afrique.

Cinquante ans après leur première collaboration, Med Hondo accorde un entretien à François Catonné en novembre 2018. Ensemble, ils reviennent sur la genèse de Soleil Ô, sur les thématiques que le film aborde, et sur sa circulation. Un témoignage dont nous livrons ci-dessous quelques extraits, pour accompagner la sortie de ce film sur les plateformes VoD FilmoTV et Ciné-Mutins et dans le coffret DVD "Martin Scorsese’s World Cinema Project No. 3" sur le site de Criterion.

François Catonné évoque également sa relation d'amitié et de travail avec Med Hondo dans « Tous les cinémas du monde » sur RFI, consacrée au cinéaste et diffusée le samedi 18 juillet 2020.

Agrandissement : Illustration 2

FC : Qu'est-ce qui t'a décidé à faire un film ?

MH : Ce qui m'a décidé c'est le côté éphémère du théâtre. C'est à dire que tu répétais une pièce de théâtre pendant trois mois, tu la jouais trois fois, quatre fois, ou peut-être pas du tout. C'était éphémère, il fallait recommencer, alors je me suis dit : un film, c'est quelque chose de costaud, qui reste. On le prend sous le bras, on va le projeter et puis il n'est pas mort. La pièce, vous la jouez, c'est fini. Moi je n'avais rien, je n'avais pas d'argent, je payais quand je pouvais. J'achetais de la pellicule quand j'en avais ; quand je n'en n'avais pas, on ne tournait pas. J'achetais du matos quand je pouvais, quand je ne pouvais pas, on ne tournait pas. Donc le cinéma m'a attiré par cet aspect technique. Et j'avais commencé dans mon apprentissage d'acteur à toujours m’intéresser au cinéma, j'étais toujours derrière la boite noire, la caméra, et les techniciens qui étaient très sympas avec moi : « qu'est-ce que tu veux voir ? voilà, ça c’est un objectif, c'est un 50mm, ça c'est un 25mm »... C'était passionnant, formidable, c’était des gens formidables, très sympathiques. J'étais derrière la caméra tout le temps, donc tout ça fait que je me suis retrouvé entrepris par le cinéma plutôt que le contraire.

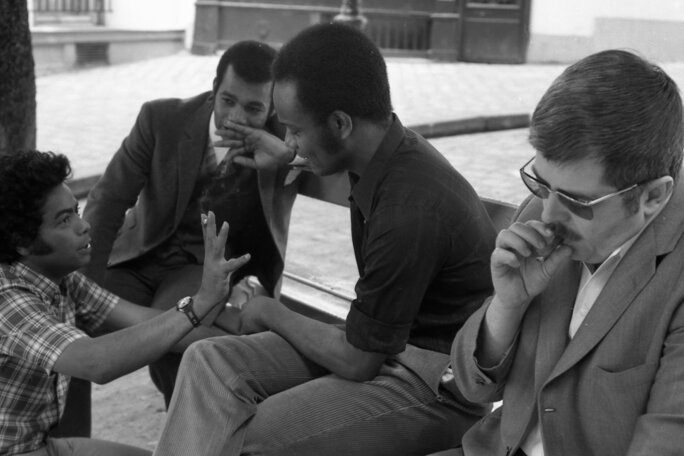

Agrandissement : Illustration 3

FC : Robert Liensol (l'acteur principal de Soleil Ô, ndlr) était un des pionniers du cinéma, du travail des acteurs africains.

MH : Oui absolument. Robert Liensol était un compagnon de route. Nous avions créé des compagnies théâtrales ensemble. On a créé « Griotshango » ensemble en 1966. C'était un griot remarquable, Robert. Il a toujours été de mes aventures. C'était mon compagnon de route on peut dire.

FC : Dans ta situation, c'était d'une audace incroyable de te lancer dans un film...

MH : C'était une utopie insensée. C'était totalement inconscient, d'ailleurs les gens se marraient quand je disais « J'ai rendez-vous avec François Catonné », « C'est qui François Catonné ?», « C'est le chef opérateur », « Qu’est-ce que vous faites ? », « Je fais un film », « Un court métrage ? » « Non, non, un long ». « Tiens il est plutôt marrant... » C'était une folie totale.

FC : D'autant plus que c'était normal qu'on ne me connaisse pas puisque je n'avais jamais fait de cinéma.

MH : C'était ton premier film et c'était mon premier film. Et comment je t'ai rencontré, je n'en sais rien moi. Tout ce que je sais c'est qu'un jour... à l'époque les gens étaient plus ouverts, plus spontanés, peut-être c'est une illusion. Je cherchais quelqu'un. Un chef-opérateur qui accepte de ne pas être payé, qui fasse le film, qui tourne quand on peut le dimanche, ça ne va pas être facile à trouver. (...) J'ai couru après toi je ne sais pas comment, j’ai cherché François Catonné, François Catonné, comme ça, et je t’ai trouvé.

FC : Et cinquante ans après...

MH : Eh bien cinquante ans après on découvre qu'on a fait beaucoup de choses ensemble, l'air de rien. On a fait Soleil Ô qui a fait le tour du monde même si ça n’a pas rapporté un rond, ni à toi ni à moi, un bout de Bicots nègres, vos voisins, on a fait un court métrage, que j'avais complètement oublié, sur « Sidna » le premier foyer... on a fait West Indies, on a failli faire Sarraounia, on a fait une pièce de théâtre. Que tu as décoré, plutôt tu as illuminé, c’était une drôle de machine…

FC : Cinquante ans après, je pensais à la décision de la fondation de Scorsese (la Film Fondation, qui a restauré Soleil Ô avec la Cineteca di Bologna en 2017, ndlr) de restaurer Soleil Ô.

MH : C'est une histoire encore incroyable parce que, un jour je reçois un mail et on me dit M. Scorsese va vous décorer à Cannes, dans les classiques Cannes, est ce que vous êtes au courant ? Je dis comment ! M. Scorsese, ce grand metteur en scène américain, va me décorer moi ? Y a sûrement erreur ! Et puis j'apprends que le film était sélectionné parmi cinquante films africains et qu'il allaient être restaurés pour être revus. Donner une chance de vie. C'était extraordinaire, inattendu alors je t'ai tout de suite appelé parce qu'il fallait que tu étalonnes le film, etc. (...)

On a fait beaucoup de choses, la restauration de Soleil Ô est une chose étonnante, d’abord que le film plaise cinquante ans ans après, un film fait avec des bouts de ficelles comme certains critiques disaient à l'époque. C’est un film fait avec des bouts de ficelles, mais quel talent... le retour de ça c'était étonnant effectivement.

FC : Donc, ce film qui a été fait avec des bouts de ficelles, il a eu un destin formidable puisque même sans attendre cinquante ans, il avait été sélectionné à Cannes à la Semaine de la Critique en 1970.

MH : On ne peut pas dire que c'est un très bon souvenir dans ma vie, le festival proprement dit. Moi le film je l'avais fait comme une sorte de thérapie : tout ce qui me gênait dans ma vie physiologique, dans ma vie morale, tout ce qui m'arrivait, je voulais me débarrasser, me laver de ça et j'ai dit une fois qu'il est fait au moins je l'ai fait, je le mets sous le lit et dors, c'est terminé avec ma vie d'acteur.

Voilà qu'un monsieur se pointe un jour du CNC et me dit « Il paraît que vous avez fait un film », « Oui enfin j'ai essayé mais ce n'est pas … » « On aimerait bien le voir à la commission ». Je dis « Vous avez du temps à perdre ? » Ils prennent le film, le voient et il est sélectionné à la Semaine de la Critique à Cannes. Alors moi je vais à Cannes avec l'illusion du débutant, celui qui s'attend à voir les gens du métier, les acteurs, les actrices, les techniciens, je croyais que c'était entre nous, que c'était notre fête à nous, le cinéma à Cannes. Mais pas du tout, c’était pas notre fête à nous, nous c’est fini, on a fait le film mais après on le laisse à ses vrais possédants, qui vont le distribuer, l'exploiter, vont dire : c'est bien, c'est pas bien, c'est mauvais, c'est pas bon. Alors c'étaient ceux-là finalement les maîtres d'œuvre, plus du tout les techniciens, les acteurs, non eux c'étaient les ouvriers de la culture, ce n'étaient pas des gens qui allaient compter après.

FC : A l'époque le cinéma africain était presque inexistant.

MH : Le cinéma africain commençait en 1960 et Sembene Ousmane, qui a fait l'un des premiers films, a commencé à tourner. Il se trouve qu'il avait commencé à travailler à Marseille tout comme moi, il avait fait les docks, il est allé à l'école de Moscou lui. Le premier film africain commençait à naître.

Agrandissement : Illustration 4

FC : Est-ce que tu te souviens de cette scène dans Soleil Ô où on a fait promener Robert Liensol, l’acteur, avec une belle grande blonde, et ils s’enlaçaient, aux Champs-Élysées ?

MH : Oui je me souviens de cette scène. Elle est inoubliable, on est allés, on a deux heures à dépenser, il faut qu'on aille aux Champs vite fait avec Robert Liensol et unetelle. Une scène entre un noir et une blanche, comment se faisaient les rapports. On y va, on pose la caméra, oh lala, les regards dans tous les sens... On a foutu le camp, on croyait que c'était fini mais pas du tout, le racisme est bien vivant, d'où la sonorisation, j'ai fait des animaux. Ah là là, quelle histoire…

FC : Soleil Ô était un des premiers films sur l’immigration à Paris.

MH : Oui, Soleil Ô c'était un nouveau type de film sur l’immigration en France, en Europe en général.

Entretien réalisé à Montreuil en novembre 2018.

Extraits publiés avec l'aimable autorisation de François Catonné.