Agrandissement : Illustration 1

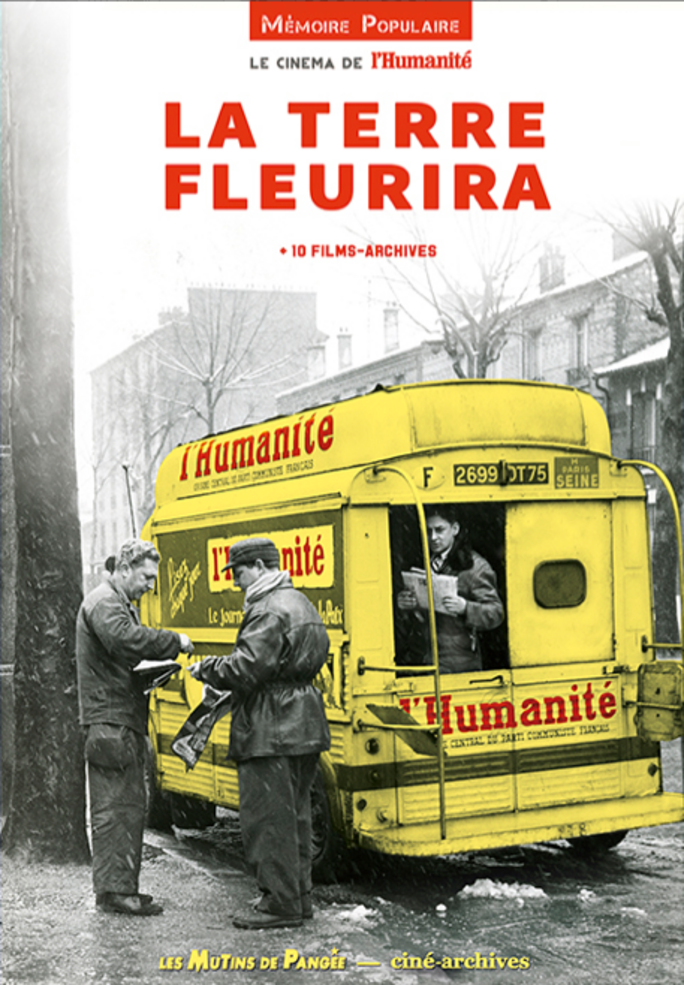

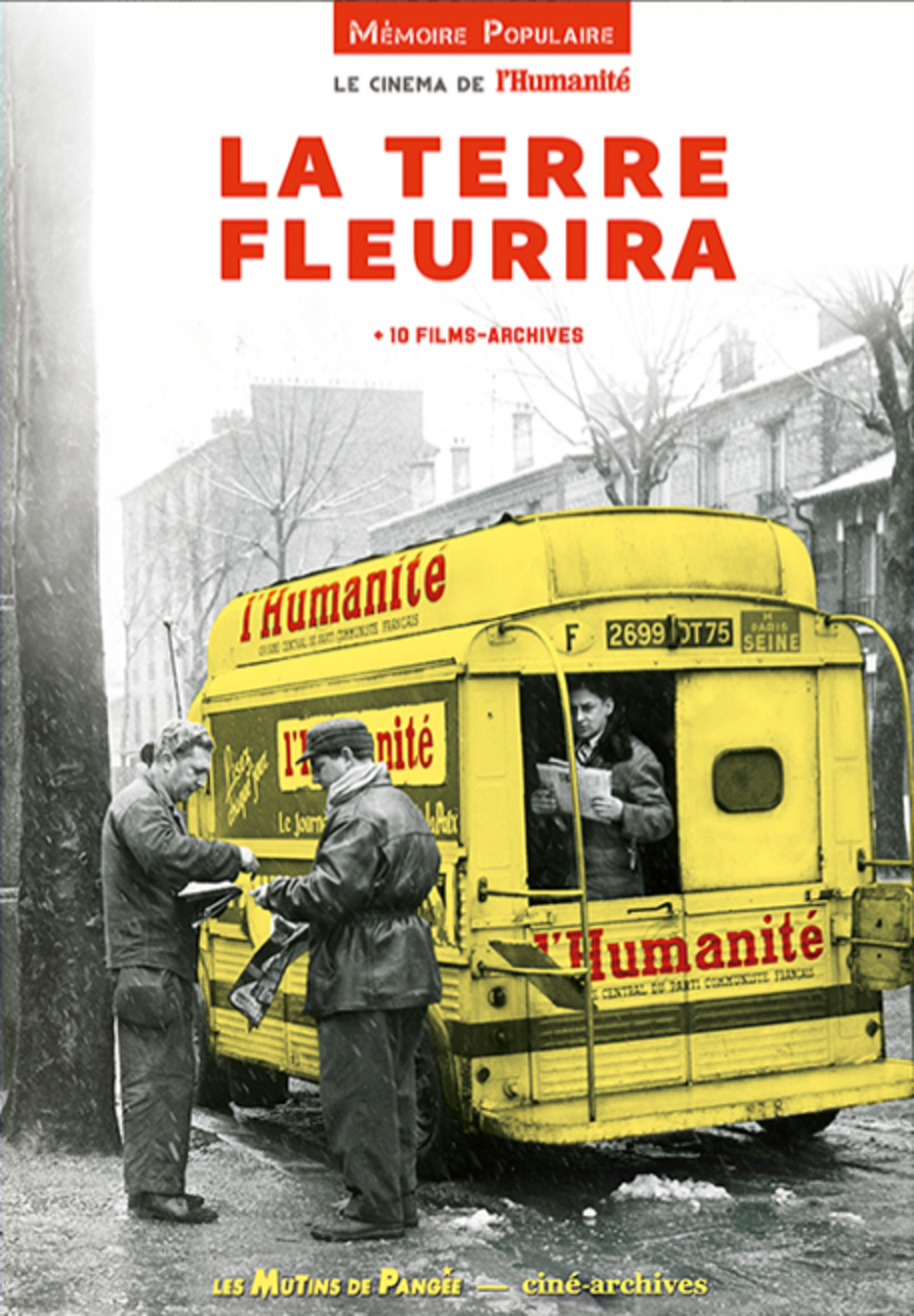

Au total, plus de 80 films sur la Fête sont parvenus jusqu'à nous. L'intégralité de ces films est visible gratuitement sur le site de Ciné-Archives, tandis qu'une sélection des films les plus représentatifs a été éditée l'an dernier dans le livre-DVD La Terre fleurira, le cinéma de l'Humanité (co-édition Les Mutins de Pangée / Ciné-Archives), accompagnés d'articles écrits par des historiens, et de témoignages de militants.

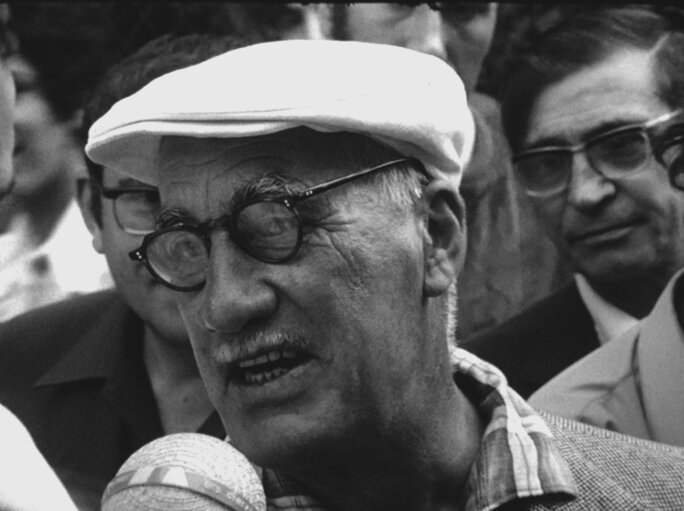

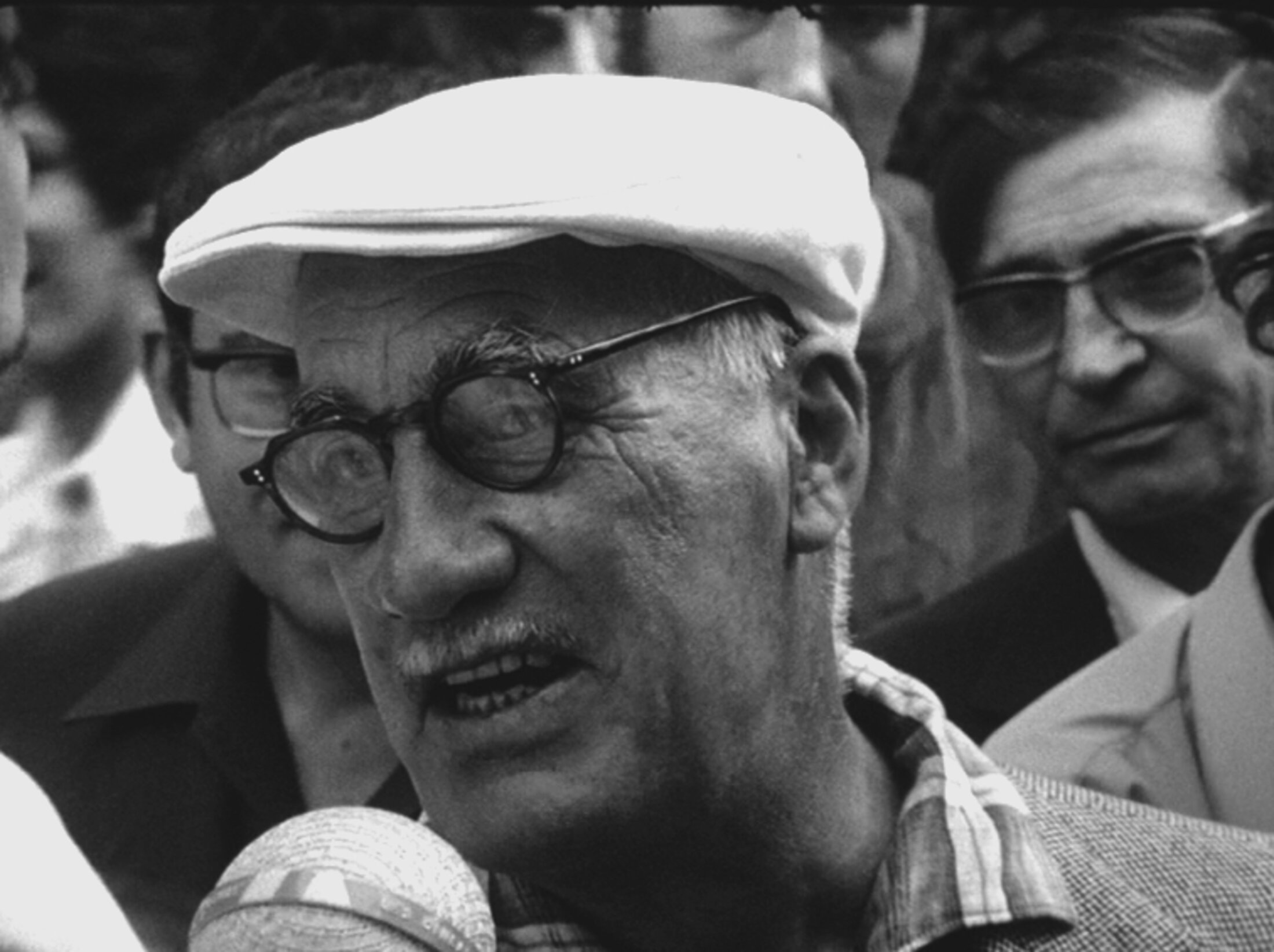

Le plus ancien films du fonds est la Fête de Garches 1928 (ancêtre de la Fête de l'Humanité, qui verra le jour en 1930 à Bezons.) Dans les années 1930 se met en place un "canon" du film sur la Fête, qui commence presque invariablement par l'afflux des visiteurs (en métro, en vélo, en bus, à pied...) et par des panoramiques sur les campements. Ensuite vient le tour des stands, destiné à mettre en lumière certains points clés de la politique du Parti (par exemple dans les années 1930 la solidarité avec les allemands antifascistes puis avec l'Espagne républicaine), puis les discours prononcés sur la grande scène par les dirigeants du Parti. Le film se clôt généralement sur un spectacle, voire un feu d'artifice. Les films, comme les photographies prises par les reporters du journal pour paraître dans l'édition du lendemain, servent à montrer la puissance de l'organisation et le succès massif de la Fête.

Certaines fêtes ont également une dimension particulière : ainsi la Fête de l'Humanité 1945, première fête après 5 ans d'interdiction du journal, et son record de fréquentation avec près d'un million de participants. Les opérateurs se perchent sur des grues pour filmer la marée humaine dans d'impressionnants panoramiques. L'année suivante, un spectacle retrace les années de clandestinité pendant l'Occupation, avec un surprenant ballet du ravitaillement. L'enjeu est de monter le poids des communistes dans le nouveau rapport de forces de l'après-guerre et d'exalter leur courage pendant l'Occupation.

Agrandissement : Illustration 2

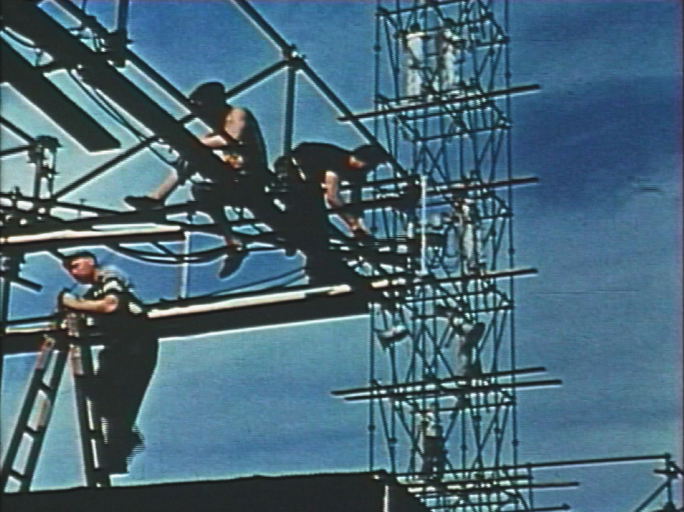

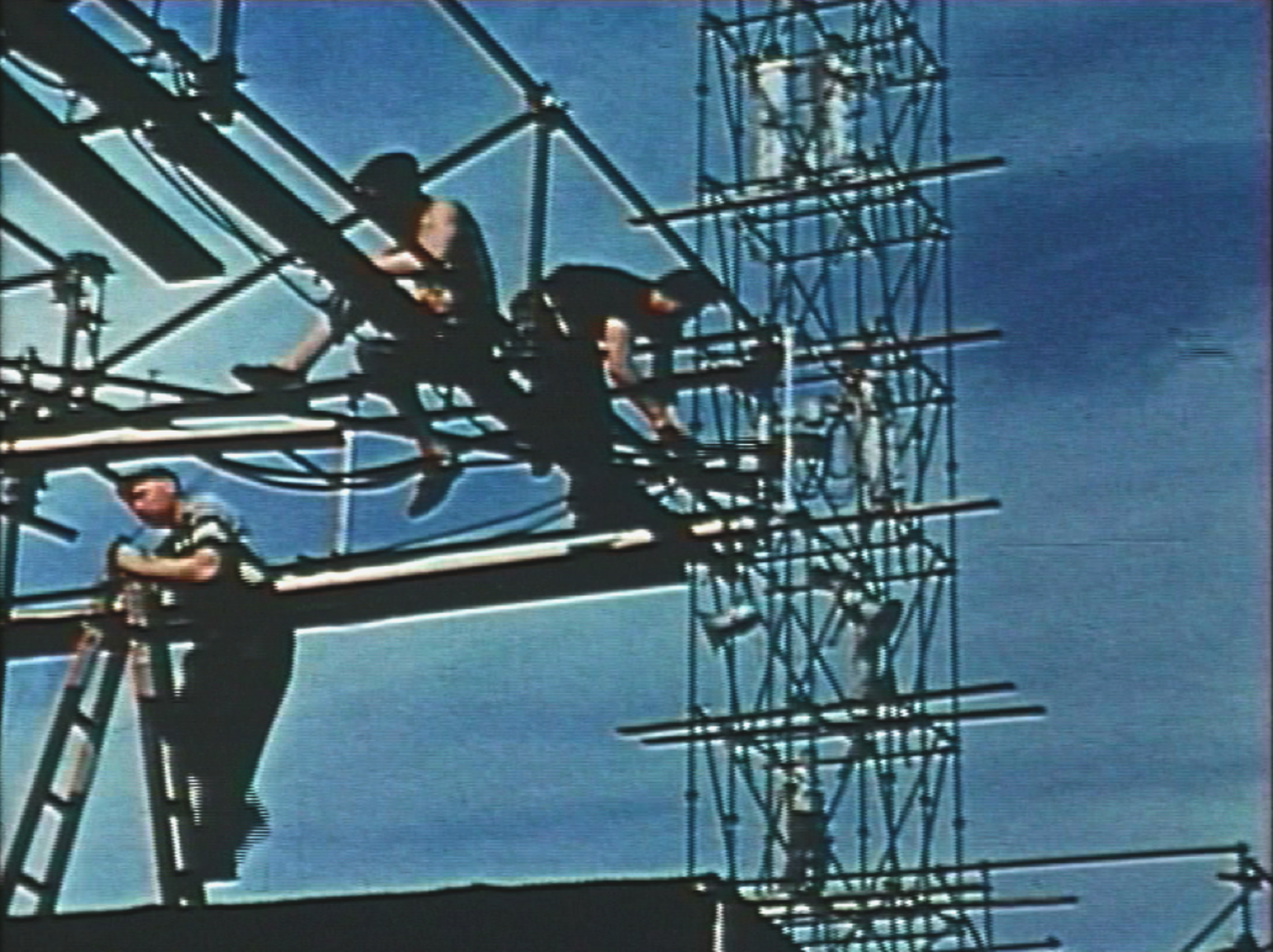

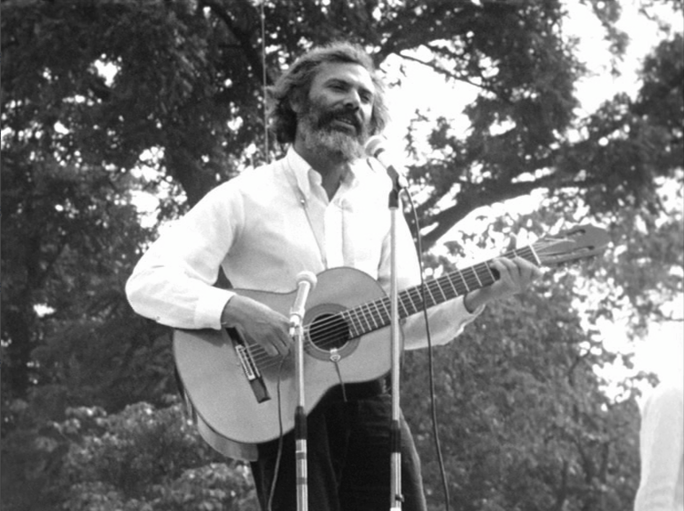

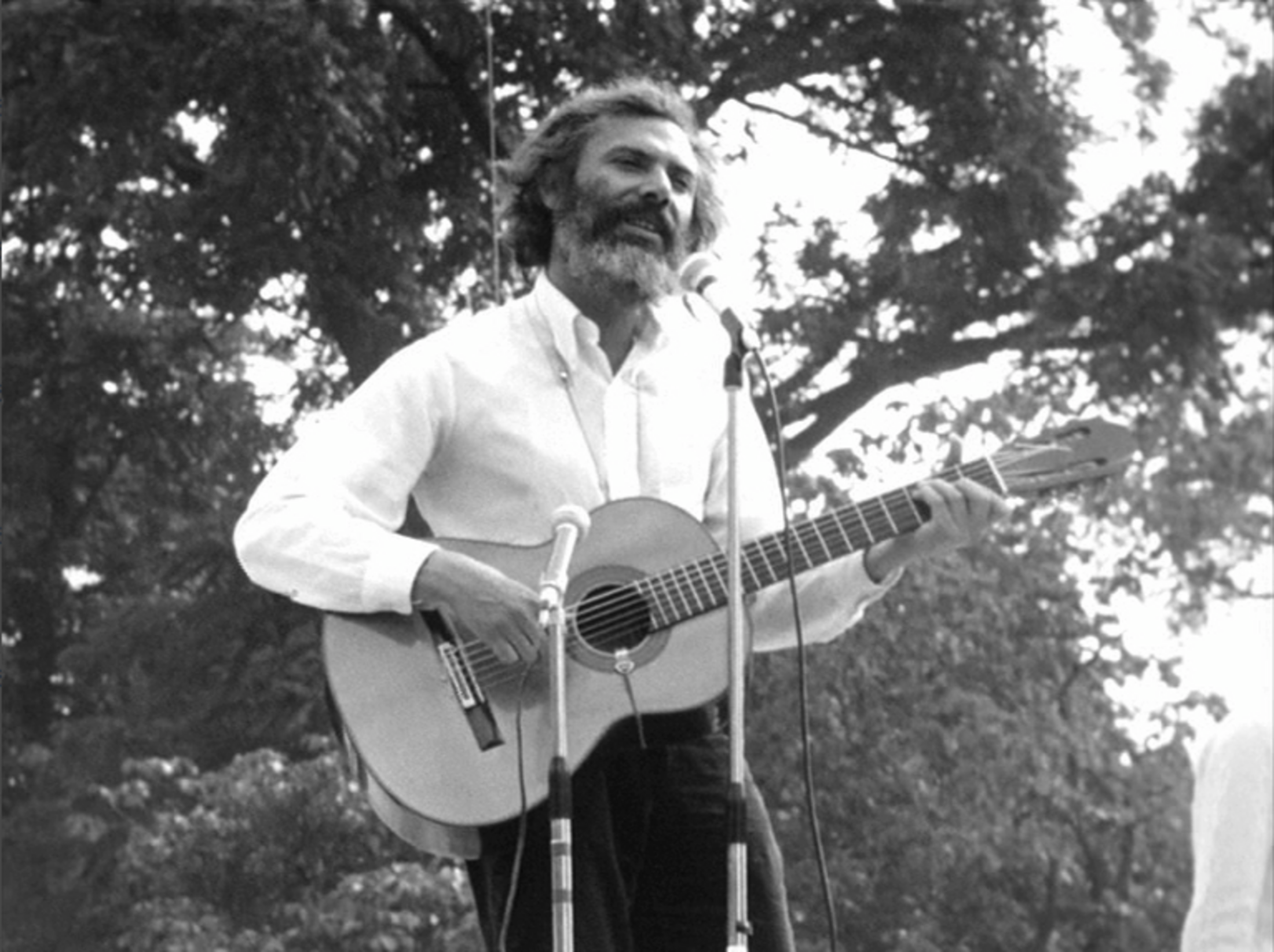

A partir des années 1950 une autre composante entre dans ces films, celle des préparatifs : le montage des stands devient alors un symbole de l'organisation des militants communistes, capables de bâtir en quelques jours une cité éphémère dans la bonne humeur. Les militants deviennent moins anonymes : quand ils étaient de simples figurants des scènes de foule par le passé, la caméra s'attarde de plus en plus sur eux et leur donne bientôt la parole. En effet, à partir des années 1960, la prise de son directe et l'allègement de l'équipement permettent aux opérateurs de réaliser des microtrottoirs dans les allées. On voit les militants communistes vendre la vignette, s'exprimer sur leurs convictions ou encore récolter des fonds contre la guerre du Vietnam.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

A partir des années 1950, les cinéastes amateurs se mettent à filmer la fête avec leurs caméras 8mm puis Super8. La tonalité change : on s'attarde sur les amis et camarades de la section avec qui on tient le stand, on filme des scènes familiales, mais aussi les attractions, qui rappellent que la Fête de l'Humanité est une grande fête populaire.

Si la Fête est l'évènement incontournable, les cinéastes communistes n'oublient pas pour autant de filmer les autres manifestations organisées par l'Humanité, notamment les évènements sportifs. Dès les années 1920, les structures ouvrières décident d'encourager le "sport rouge", par opposition au sport bourgeois, mais aussi à celui encouragé par les patrons paternalistes. Outre la création de structures comme la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail), le mouvement ouvrier, par l'entremise du journal l'Humanité, organise des événements sportifs : le "Cross de l’Huma", le Grand Prix Cycliste de l'Humanité, les Boucles de la Seine, qui font eux aussi l'objet de films...

Agrandissement : Illustration 5

Certaines dates anniversaires sont aussi l'occasion de filmer les journalistes et diffuseurs de l'Humanité : ainsi la rencontre organisée pour les 60 ans du journal à la Tour Eiffel, ou encore La Terre fleurira, film à sketches commandé par le journal en 1954 pour son cinquantième anniversaire. Le film présente trois fictions "exemplaires" : un ouvrier qui s'éveille au militantisme en 1936 par la lecture du journal, un homme ordinaire qui entre en résistance sous l'Occupation en distribuant l'Humanité clandestine, et enfin la mobilisation de tout un village contre l'implantation d'une base américaine en pleine guerre froide. Les CDH y sont à l’honneur, au son de la Valse de l’Huma, composée spécialement pour le film. On découvre avec surprise un jeune Paul Préboist en vendeur de l'Humanité pendant le Front Populaire, tandis que certaines scènes trouvent une résonance certaine avec des événements récents : ainsi cette grand-mère refusant de quitter sa ferme, déclarant avec aplomb "Mes petits-enfants y feront pousser du blé, pas des avions!"...

Agrandissement : Illustration 6

Plusieurs courts-métrages s'ajoutent à ce film central pour brosser un tableau complet du journal et de son histoire. Ainsi ce film tourné le soir des élections législatives 1978, qui montre l'ambiance particulière de ces soirées électorales, où l'attente des résultats laisse place à l'effervescence de la préparation de l'édition du matin. Pif le chien fait également une apparition dans un spot publicitaire pour le journal, qui mêle dessin animé et images d'archives.

Une sélection d'extraits choisis et commentés est disponible ici.

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Un livre-dvd édité par Les Mutins de Pangée avec Ciné-Archives dans la collection "Mémoire populaire".

Un DVD de 3h00 rassemblant 11 films du fonds Ciné-Archives, commandités par l’Humanité entre 1928 et 1981

Un livre de 140 pages sur l’histoire du journal et de ses films, illustré par les photographies du fonds de L’Humanité.

Avec les contributions de Alexandre Courban, Pauline Gallinari, Alain Ruscio, Fabien Archambault, Julian Mischi, Henri Malberg et Jacques Choukroun.