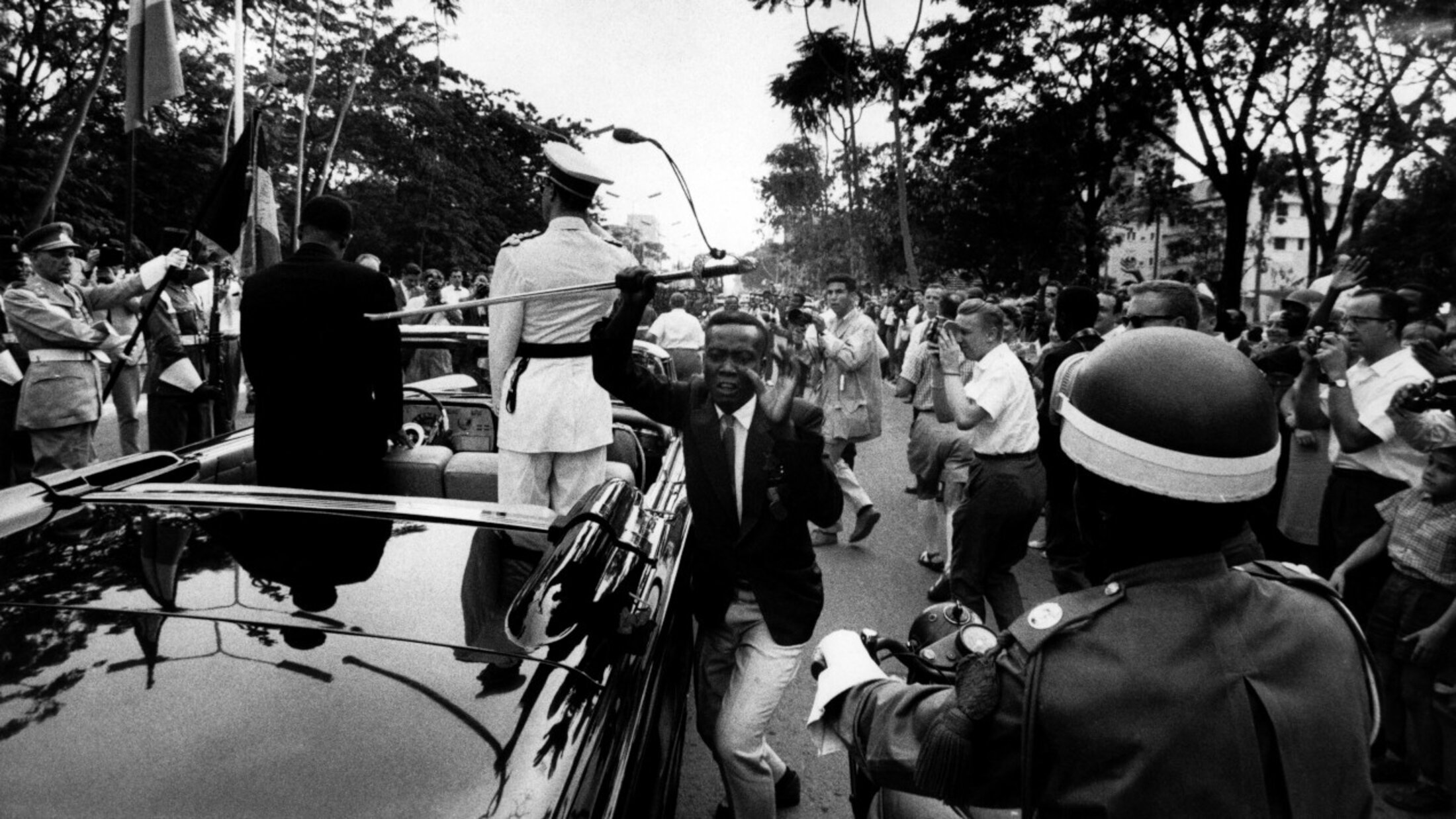

Agrandissement : Illustration 1

Pour le cinéaste, la juxtaposition d’événements permet d'avoir un nouveau regard sur le passé : « Il existe de nombreuses manières d'écrire l'Histoire. Celle-ci est plurielle, chacun en fait son récit. Vous pouvez composer avec l'Histoire, mais aussi lui parler et elle peut vous répondre et vous pouvez être surpris par le dialogue : elle est toujours en mouvement (…) faite de détournements. Si vous déplacez métaphoriquement l'histoire, vous la mettez dans un autre contexte : beaucoup de choses sont révélées sur elle. ».

Afin de traiter du coup d'État au Congo, l'un des points de départ de ces décalages, a été un autre coup : « Ce qui me suis depuis Shadow World (son précédent film), est le coup de chaussure. Non plus celle de Mountazer al-Zaïdi, ce journaliste bagdadien qui avait lancé sa chaussure sur Georges W. Bush. Mais la chaussure que Nikita Khrouchtchev, lors de l’assemblée générale des Nations Unies de septembre 1960, a frappé contre son bureau pour protester contre mon passé colonial, celui de mon pays. ». Passé colonial vers lequel Grimonprez a voulu revenir : « Shadow World parlait de la corruption au niveau des états et du commerce mondial des armes, mais était surtout concentré sur les États-Unis. J’ai souhaité après cela regarder mon propre pays et son passé colonial, lié à la République du Congo. Regarder les archives de la télévision belge, co-productrice du film, a été un choc pour moi. Cela m’a ouvert les yeux sur des faits que l'on ne nous apprend pas à l'école ».

Le film utilise aussi d'autres archives et dans des formes variées. Celles, audio et vidéo, de Nikita Khrouchtchev s'enchevêtrent avec celles de l'auteur In Koli Jean Bofane et de la militante féministe et conseillère de Lumumba, Andrée Blouin, pour faire de ces trois personnes des personnages à part entière du film. Grimonprez tisse une histoire complexe, où ils interviennent sous différentes formes : la voix du dirigeant soviétique apparaît de manière inédite ; comme celles d’Andrée Blouin, dont le témoignage est lu par une actrice ; ou les films familiaux de Bofane et des images où il lit l’un de ses ouvrages, filmées par Grimonprez. Un air de jazz accompagne alors l'auteur qui lit, presque en rappant, sans que le réalisateur le lui ait demandé.

La musique ne joue pas seulement le rôle de bande originale, dans Soundtrack to a Coup d'État, elle constitue un autre personnage politique clef : « J'ai toujours eu en tête les images de Louis Armstrong qui arrive au Congo. En approfondissant le sujet, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que les États-Unis ont envoyé un de ces “ambassadeurs du jazz” (Duke Ellington, Dizzy Gillespie, entre autres), c'était pour couvrir des machinations politiques pour contrôler un gouvernement, ou pire : le renverser. Je trouvais intéressant de concevoir un film où les discours politiques devenaient les paroles d'une composition de jazz ou inversement. Comme quand est abordée la question du génocide (en RDC) : Coltrane apparaît à l'écran en train de jouer, mais sans son. Ouvrir, proposer une perspective poétique, où la musique est vraiment matière constituante du film est difficile. Elle provoque un autre type de narration, pas comme avec les mots, même chronologiquement. Ce qui est vraiment crucial est ce que la musique ajoute à tous ces événements. Là où la politique divise pour conquérir, la musique, elle, rassemble. Et cette tension entre ce que font la politique et la musique est pour moi deux faces d'une même pièce, puisque ces ambassadeurs du jazz rassemblaient autant qu'ils divisaient ».

Ce travail sur la forme musicale est une volonté pour Grimonprez de jouer sur les genres : « c'est presque comme un clip musical, mais pour raconter une histoire très académique ». Académisme dont il réutilise les formes : à travers des citations écrites d'ouvrages directement à l'écran, à la manière de notes de bas de page. « D'un côté, vous avez la musique, qui frôle le divertissement et qui vous entraîne, comme un concert où nous pouvons danser. De l'autre, la manière dont l'information est transmise dans le film est faite d'une manière très académique, avec ces notes de bas de page. Et donc, si vous juxtaposez les deux, d’un côté vous avez assisté à un clip musical de deux heures et demie, de l’autre vous avez lu un ouvrage pédagogique. Et quand vous juxtaposez les genres, quelque chose d'autre apparaît. C'est assez intéressant. Hitchcock fait pareil. Dans La mort aux trousses, il a posé les bases du genre James Bond, tout en travaillant deux genres, complètement indépendants : le thriller, tourné sous la forme d'une comédie. ».

Dans ce film plein d'humour, l’auteur ne s’arrête pas à ces genres, on y trouve aussi « le langage du cartoon ou de la caricature politique, comme dans un journal. L'image va à l'encontre de ce que dit le texte et amène des contradictions. Et c'est ce que fait l'humour. Vous allez dans une direction, mais vous la zappez et c'est la contradiction qui crée l'humour. Et je pense que c'est le même dispositif. Chercher des juxtapositions, par exemple dans le montage, lorsque vous dites quelque chose et puis vous le sabotez par ce qui est dit ensuite ».

Soundtrack to a Coup d'État joue subtilement avec les perceptions, les genres et formes cinématographiques, décale le regard sur l’Histoire, puisque c’est pour Johan Grimonprez : « la manière dont il est possible de la traiter. Cela ne signifie pas que cela ne touche pas à la vérité. Comme Picasso l'a dit : « l'art est un mensonge qui dit la vérité ». C'est encore une contradiction et plus on se rapproche de la vérité, plus il y a contradiction, pour Wittgenstein ».

Propos recueillis par Dylan Mentheour

Projections à Cinéma du réel :

Vendredi 22 mars 17h30 Centre Pompidou Cinéma 1

Dimanche 24 mars 13h30 Forum des Images