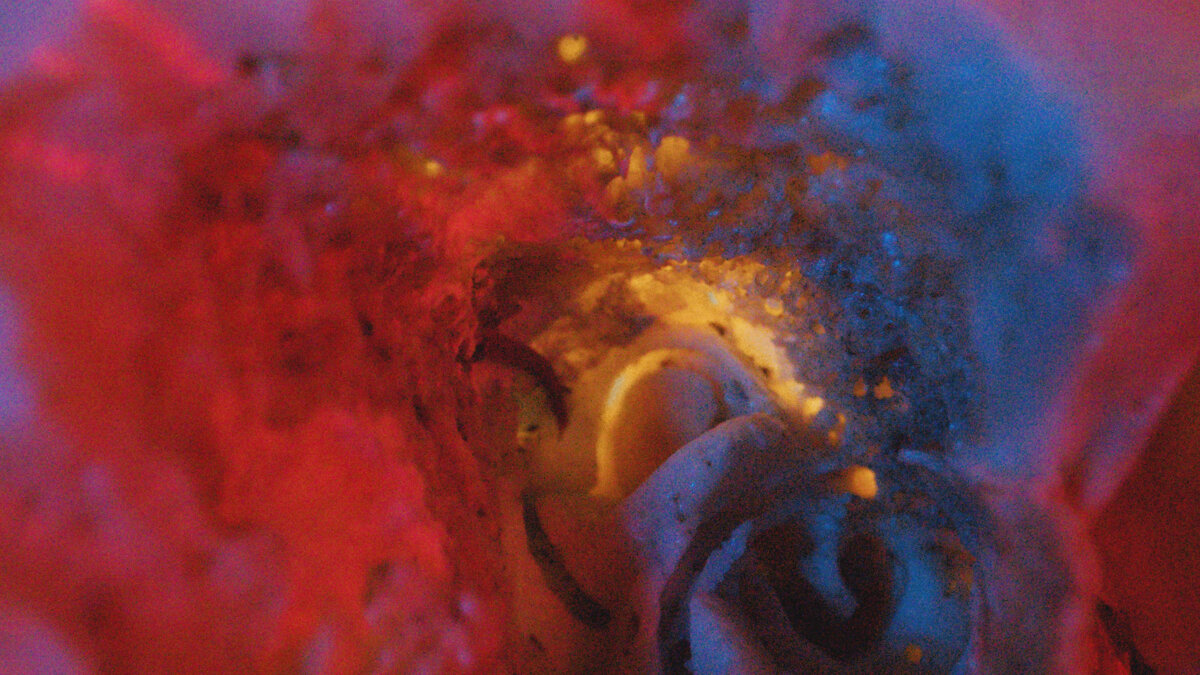

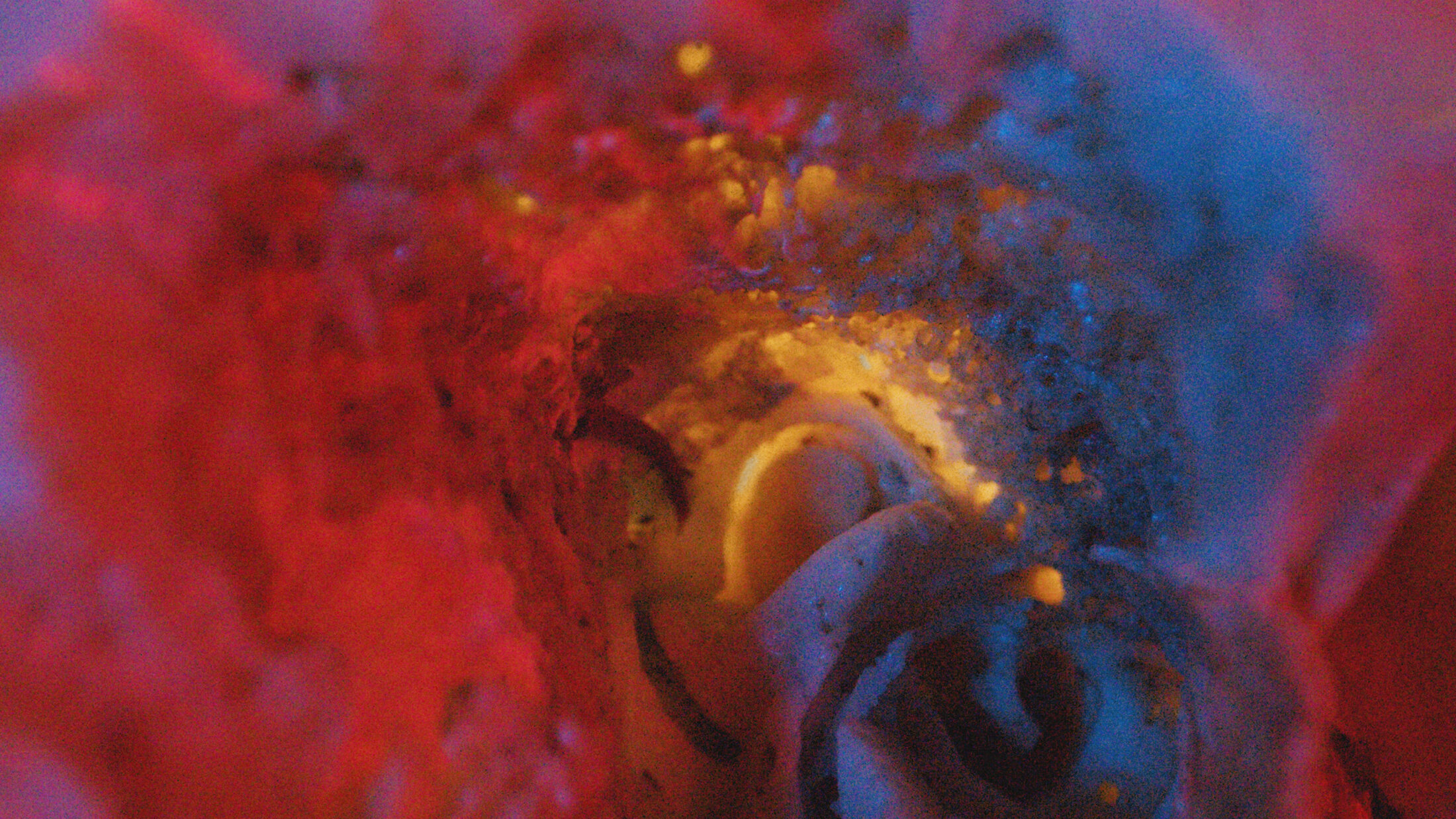

Agrandissement : Illustration 1

Né en 1931 à Brooklyn, de parents émigrés juifs ayant fui les pogroms soviétiques, Louis Wolfson a été diagnostiqué schizophrène dans les années 50, et placé dans des institutions psychiatriques où il a subi des traitements aux électrochocs. Le livre raconte le refus de la langue maternelle de Wolfson – l’anglais –, dans une langue étrangère, le français. Pour se protéger des maux que lui inflige la langue anglaise, Wolfson étudie le français, l’allemand, l’hébreu, le russe. Il élabore un système qui lui permet de « dissoudre » mentalement et vocalement les mots de l’anglais en les remplaçant par des morceaux de mots empruntés aux langues étrangères qu’il étudie. C’est à partir de ce livre autobiographique qu’Aurélien Froment imagine son film.

Pouvez-vous me parler de votre inspiration pour la création de ce film et de ce qui a résonné pour vous en tant que réalisateur dans l’histoire de Louis Wolfson ?

Il y a un très beau texte de Michel Foucault qui place Wolfson aux côtés d’autres écrivains que j’adore, Raymond Roussel et Jean-Pierre Brisset, et cette proximité m’a intrigué, car Wolfson n'apparaît dans aucune histoire de la littérature, ni française, ni américaine. Les uns comme les autres ont bouleversé notre rapport à la langue, en écrivant à partir de la sonorité des mots. Mais Wolfson est plus proche de nous et toujours vivant : alors même que l’histoire qu’il nous raconte est extrême, unique, sans filiation possible, il l’inscrit dans le monde moderne. Il fait entrer le monde qui lui est contemporain dans ses textes, faisant résonner son propre quotidien avec les nombreuses crises qui caractérisent la seconde partie du 20e siècle, jusqu’à la crise financière de 2008. Tout un programme…

Louis et les Langues aborde la relation complexe entre langage, identité et maladie mentale. Pourriez-vous décrire la manière dont vous avez navigué dans ce territoire thématique complexe lors de la réalisation du film ?

Le quotidien qu’il raconte est construit autour d’une forme d’exil immobile : étranger à sa propre langue, exclu volontaire de sa communauté et de sa famille, stigmatisé comme malade mental. Mais il est critique et ironique à propos du diagnostic psychiatrique. Il a un sens de l’humour bien à lui. Wolfson écrit à la troisième personne. Il s’approprie le diagnostic comme les queers l’ont fait avec ce mot. « L*, son personnage est « l’étudiant en langage schizophrénique ». C’est une traduction littérale de l’anglais qui est révélatrice, car on peine à savoir si c’est l’étudiant ou le langage qui est schizophrénique !

J’ai imaginé le film comme une collection de courtes vignettes, sans rapport narratif les unes aux autres, mais qui s’inscrivent dans des milieux, nous immerge dans des situations où les partages de la parole et de l’écoute varient considérablement : à l’école, à la maison, à l’hôpital, dans le métro…

Le film expose des situations auxquelles Louis est confronté de façon très intime puisqu’il nous plonge littéralement dans son intériorité. Pouvez-vous nous parler du choix du point de vue du film ?

La raison est très pragmatique : j’ai commencé ce projet « par le milieu ». C'est-à-dire sans avoir des réponses à toutes les questions que l’on se pose en général avant de commencer à filmer… J’avais très envie de m’y mettre, et j’ai fait avec ce que j’avais sous la main. Je préparais une exposition avec un groupe d’étudiantes et d’étudiants au milieu des collections d’anatomie de l’université Edimbourg. Parmi les collections, il y avait une série de spécimens liés à l’anatomie de l’oreille et ça a déclenché l’idée du film. Donc, plus qu’un point de vue, c’est plutôt un « point d’écoute ». Le film se passe à l’intérieur de l’oreille. Dans le film, cette oreille est notre seul accès à l’extérieur et le son est le seul moyen d’imaginer où l’on se trouve. En ce sens, c’est un film « non voyant », dans la continuité des films où l’image est donnée à imaginer par le son (Blue de Derek Jarman, ou plus récemment Expedition Content d’Ernst Karel et Veronika Kusumaryati). Avec ce projet, je prends le temps de chercher. La première version du film s’appelait Creuser Wolfson : c’était l’idée d’être dans le creux à la fois du livre et de l’oreille, l’idée qu’il y avait quelque chose à creuser, à former, pour mieux voir. Le film est plus une déduction qu’une adaptation.

L’histoire de Louis Wolfson soulève des questions importantes sur la perception de la société à l’égard des personnes atteintes de maladies mentales. Comment avez-vous abordé ces thèmes dans le film ?

J’ai essayé de prolonger le point de vue qui est le sien. Ce n’est pas un film sur Wolfson, mais plutôt un film inspiré par des fragments de son texte. Le livre ne donne pas d’explication sur l’état psychique de l’auteur. Il adopte le point de vue des psychiatres, en se plaçant quasiment à leurs côtés. Le changement pour moi c’est que si le livre est autobiographique, le film ne l’est pas. Si moi je dis : « le schizo », ça n’a pas du tout le même sens que lorsqu’il se nomme lui-même ainsi. C’est pour ça que je me suis concentré sur l’environnement. Ce sont les infirmiers qui s’adressent au patient, le psychiatre et ses questions qui nous font comprendre la situation du corps dans lequel on se trouve dans le film.

Dans le film, il n’y a pas de distinction entre un souvenir, une situation présente, un film que l’on regarde, ou la diffusion d’un programme à la radio. Il n’y a pas le recul pour qu’on puisse dire : « Ah… là, il voit... là, il délire, là… c’est à la télévision ». Ce serait un peu comme dans Le Terrier de Kafka. Le film n'est pas une représentation de maladie mentale. Seulement, peut-être, une représentation de certains de ces contours.

Le livre explore l’aspect fascinant de la traduction. De quelle manière l'abordez-vous ?

Il y a d’abord le fait de passer du texte à des images et des sons, de passer d’un livre à un film. Et puis tous les problèmes de traduction propres à Wolfson (conversion, recouvrements d’une langue par d’autres, oublis et effacements, métamorphoses, transformations), sont des opérations qui sont aussi liées au cinéma. Pour moi, ça fait du livre une sorte de « détonateur à films ». Le sous-titrage du film m’a permis de donner une image de la « méthode » Wolfson : la wolfsonisation, comme dirait le poète Steve McCaffery.

Qu’espérez-vous que votre public retienne du film ?

J’espère que ce film peut produire des associations d’idées, qu’on puisse s’y connecter à travers ses propres expériences du langage, qu’il s’agisse de s’exprimer en une langue étrangère, ou de situations banales où la communication et l’écoute sont défaillantes ou interrompues. Récemment, un spectateur m’a demandé où j’avais tourné à New York… Alors j’espère aussi que l’on continuera de repartir avec ces images qui ne sont pas dans le film !

Propos recueillis par Tali Schlanger

Projections à Cinéma du réel

Samedi 23 mars à 13h45, Centre Pompidou Cinéma 1

Lundi 25 mars à 18h30, MK2 Beaubourg