Agrandissement : Illustration 1

Pourriez-vous expliquer comment vous organisez votre travail en tant que trio de réalisateurs ?

Parastoo Anoushahpour : Notre processus créatif est très collaboratif. On n’a pas fait d’école de cinéma : Faraz était en architecture, Ryan en histoire de l’art et de l’architecture et moi j’étais en théâtre, scénographie et performance, par conséquent on a un peu appris sur le tas en faisant des choses ensemble. On filme ensemble, on monte ensemble. Le mixage sonore est davantage l’affaire de Ryan et l’étalonnage celle de Faraz donc les éléments finaux sont un peu plus partagés mais la fabrication, le montage, l’enregistrement du son et des images sont toujours un processus collectif.

Le film prend pour point de départ le tournage d’un film d’Albert Lamorisse en Iran, dont deux d’entre vous [Faraz et Parastoo] êtes originaires.

Faraz Anoushahpour : Le point de départ a été de se retrouver face à l’endroit de sa mort, un barrage très connu, un des plus grands projets de construction des années soixante. Et il y a toujours eu une sorte d’histoire ou du moins un narratif autour de sa mort, comment et pourquoi ; et il y a cet hélicoptère qui est perché au-dessus de ce barrage et qui est présenté comme son hélicoptère. Donc, il y a vraiment matière à une histoire si on pense à ce film fait en Iran, puis sorti d’Iran et lui qui est mort là-bas, au-dessus de ce barrage ; il y avait quelque chose d’intriguant.

Cette pellicule qui a été immergée puis récupérée et ajoutée au film final a été le deuxième point de départ. Comment est-il mort et qu’en est-il de son histoire aujourd’hui ? C’est le genre de question qui a émergé quand on a été confronté à sa mort et aux restes de cette pellicule.

Il y a dans votre conversation avec l’archiviste quelque chose qui est dit à propos de sa vision de l’Iran, qui a été critiquée pour être trop « traditionnelle ». Qu’en pensez-vous ?

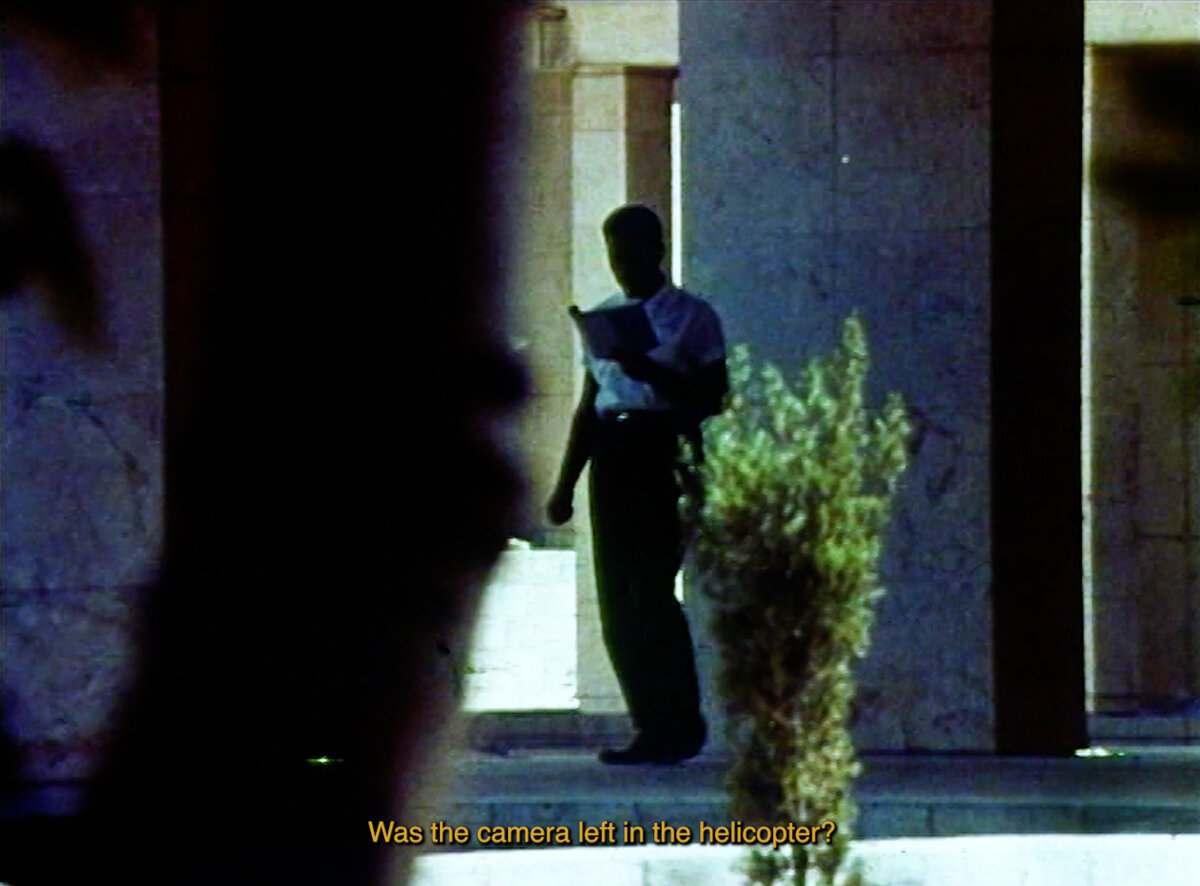

FA : Juste pour être précis vis-à-vis des images qu’on voit dans Postscript : le film original a été tourné, monté et terminé et ce que l’on voit dans Postscript sont les images qu’on lui a demandé de refaire, pour les ajouter au montage. Ce que l’on voit du barrage a été récupéré dans l’eau. Il n’a jamais ajouté au montage ce qu’on lui avait demandé de retourner, mais ça a été ajouté au début ou à la fin du film, comme une sorte de geste mémoriel.

Ryan Ferko : L’une des choses intéressantes dans ce film est ce type d’images complexes qu’il produit. C’est le shah d’Iran qui lui a demandé de faire ce film. Son traitement orientaliste n’est pas homogène. À cette époque, dans les années soixante-dix, il y avait cette volonté issue d’un projet étatique de l’Iran de s’aligner avec les productions culturelles et l’esthétique de l’Ouest. Donc Lamorisse, avec d’autres cinéastes de l’Ouest, a été appelé en Iran pour amener son regard moderne et l’articuler à un Iran moderne. Et puis, oui, il produit une imagerie orientaliste; donc le shah lui demande de revenir pour filmer les usines et le barrage. Cette dernière requête mènera en fin de compte à sa mort. Le « flux de pouvoir » qui circule dans ces images va dans les deux directions, celle du réalisateur et celle d’une vision volontairement plus moderne, ce n’est pas simple ni facilement réductible à une seule position, un seul regard.

Comment avez-vous travaillé les images ? Elles ont une sorte d’effet aqueux, immergées puis repêchées.

FA : Ces images font partie d’une exposition plus générale et dans ce projet en particulier je crois qu’on voulait revenir à la matérialité de l’archive et le ralentir photogramme par photogramme nous a permis de voir deux genres de matérialité. Vers la fin, avec les dégâts produits par l’eau on peut commencer à voir comment l’image a été affectée mais en ralentissant on peut aussi voir le passage au digital et donc une image qui est passée par beaucoup, beaucoup de migrations, à travers différents formats, ce qui est lié à la multiplicité des histoires qui résident dans cette seule image, ce seul objet.

Le son a aussi une place considérable, avec la conversation téléphonique et ses grésillements mais aussi tout un paysage sonore qui donne aussi cet impression de submersion. Comment avez-vous travaillé ça ?

RF : L’enregistrement de la conversation téléphonique entre Faraz et l’archiviste était un des points de départ du projet et a sa propre qualité en termes de texture. Il y a l’attente, la tonalité propre au système téléphonique iranien… Il y a beaucoup de petits éléments qui situent le son et qui sont très beaux. On s’appuie souvent sur ce genre de trouvailles de texture, c’était déjà là, en soi. Et pour le reste, il y a la bande sonore originale qu’on entend dans le film de Lamorisse qui a été commandée et rajoutée sur les images après sa mort, cette mélodie au piano. On l’a ralentie puis on a manipulé certains sons, certaines résonances. Les tons plus graves produisent davantage une expérience corporelle.

Ce film prend la forme d’une enquête, avec cette conversation, mais cette enquête demeure extrêmement vague, labyrinthique.

PA : Cette conversation est vraiment ce qui a fondé toute l’exposition et c’est très en lien avec notre travail qui traite de l’autorité et la vérité, la voix qui parle sur les images et l’espace de pouvoir que cela crée, surtout avec les projets à partir d’archives. Des archives ethnographiques par exemple, avec des voix off. On essaye toujours d’avoir cette dynamique qui consiste à tourner en cercles, pour créer une sorte de puzzle ou de labyrinthe, afin qu’on finisse par questionner ce que l’on est en train de voir.

Ce film fait partie d’une exposition, The Lover’s Wind, mais sera montré seul à Paris. Quelle est votre approche du film dans le cadre de l’exposition et en tant qu’œuvre d’art à part ?

FA : C’est le premier à être montré comme ça et c’est intéressant. La dernière fois que ces projets ont été montrés au cinéma on était curieux de la manière dont ils faisaient lien ensemble. Ce sont deux œuvres d’art concrètes mais aussi évidemment conçues en lien l’une avec l’autre. Donc, on est très curieux de la manière dont ça va atterrir.

RF : Ça permet cette fragmentation. Ils sont suffisants en eux-mêmes pour exister individuellement et ils existeront différemment. On verra bien.

Oui, et cette fragmentation fait aussi partie de l’expérience que l’on fait en regardant le film.

PA : Oui, au sujet de cette idée de dissémination et de distribution, le fait que ce film soit montré en France, à Paris, fait aussi partie de cette logique circulaire. On part d’Iran pour revenir à un public français à partir d’un film réalisé par un cinéaste français, narré par une archiviste iranienne et tout cela s’entrelace et trace un cercle disons.

Propos recueillis par Ainhoa Feodoroff

Le film sera projeté :

le samedi 22 mars à 13h30 au cinéma Reflet Médicis.

le mercredi 26 mars à 18h45 au cinéma l'Arlequin.