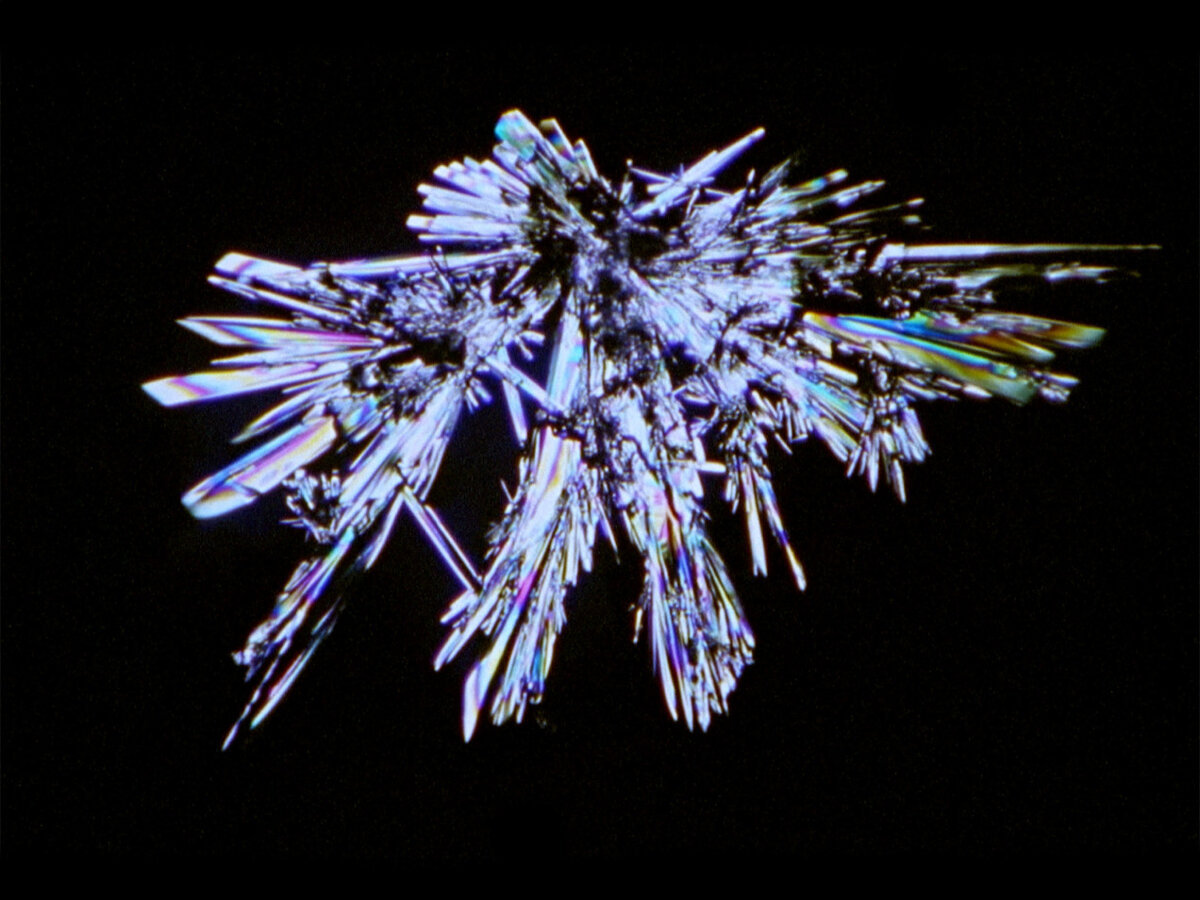

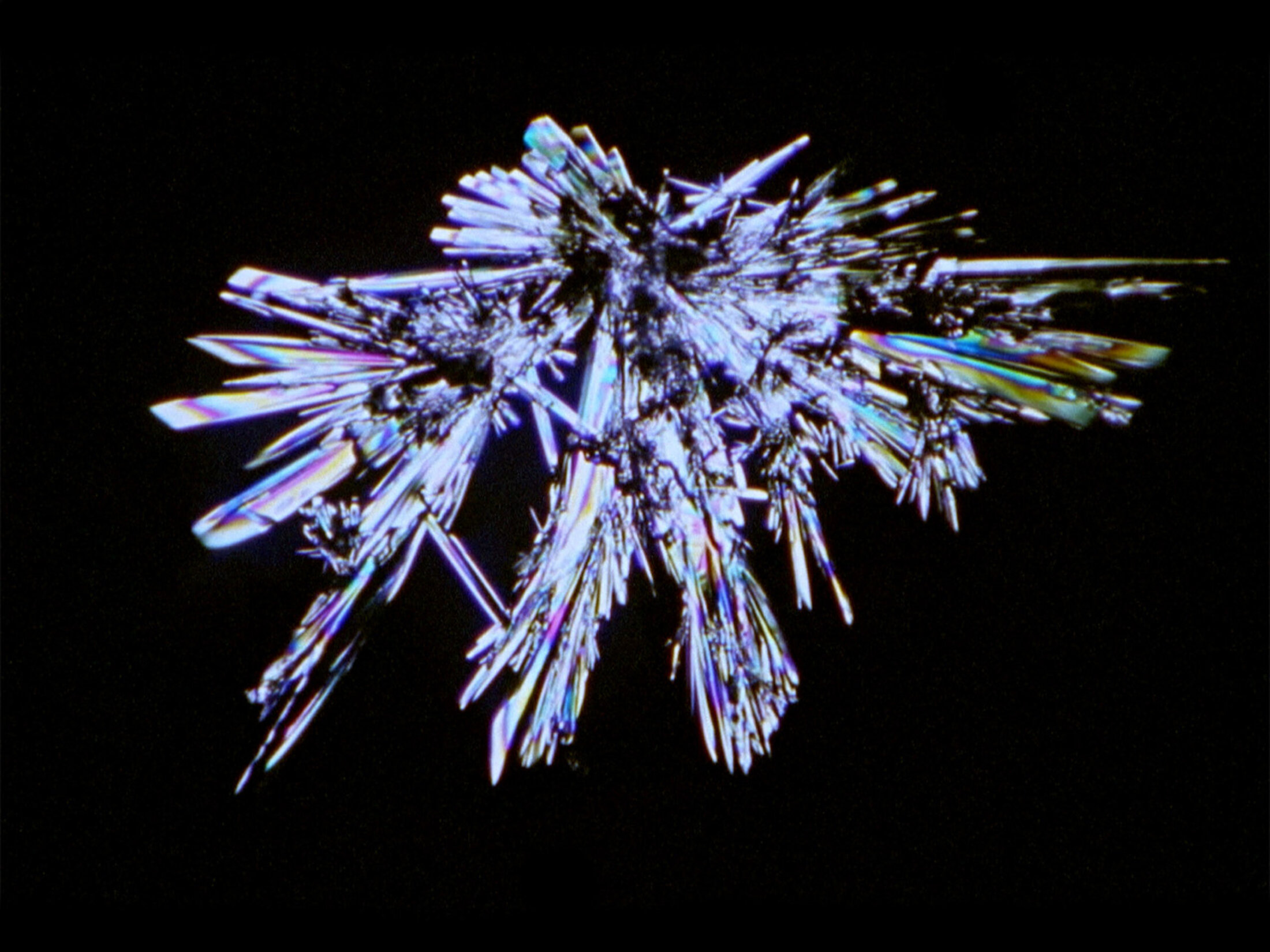

Agrandissement : Illustration 1

En racontant l’histoire des minéraux d’un point de vue hybride, entre le documentaire scientifique et la nouvelle de science-fiction, votre film nous amène à reconsidérer la centralité de l’humain dans le règne du vivant. Je pense à cette image d’« autographes » laissés par la pluie à la surface de la pierre. Voyez-vous une continuité entre ces écritures, celle de l’homme et celle des pierres ?

Deborah Stratman : En un sens, oui. J’étais fascinée par cette image car elle nous rappelle que les rochers et les pierres forment un texte pour qui sait le déchiffrer. Un géologiste observant une chaîne de montagne peut par exemple en lire l’histoire, dire si l’endroit était autrefois recouvert par un océan, repérer le tracé d’anciennes chaînes de montagne, analyser les strates produites par des siècles de diatomées et autres planctons… L’image dont vous parlez joue avec l’idée que quelque chose écrit en permanence tout autour de nous, d’une écriture non-humaine. D’ailleurs, je monte cette image à la suite d’une photographie de main négative. Il s’agit là d’une pratique assez typique des peuples préhistoriques, qui laissaient sur les parois des grottes une marque de leur main. Je les voyais auparavant comme des sortes de tags : « J’étais là. », mais durant mon travail sur le film, j’ai commencé à imaginer qu’il s’agissait d’écouter la pierre. Mettre sa main sur une surface pour sentir ses vibrations, c’est un moyen de prêter attention à quelque chose d’absolument étranger. C’est presque comme lire du braille : il y a une forme de connaissance par le toucher qui est tout aussi valable et légitime que la connaissance qui vient de données écrites ou d’images. Je crois que la connaissance par le toucher a trop souvent été dévaluée et ce film a en partie pour objectif de rendre leur légitimité à ces autres façons de connaître. Mais j’oublie de répondre à votre question à propos de la continuité des écritures. Peut-être est-ce moins une continuité qu’une rime, un écho, une affinité. Il ne s’agit pas d’une chaîne causale de type : A étant donné, arrive B, ce qui a pour résultat C. Il ne s’agit pas d’un processus linéaire mais vraiment d’une sympathie entre différents types d’écriture. Mes films fonctionnent selon une logique associative et le sens est produit par le rapprochement inattendu de choses a priori distantes, par le fait de mettre ces choses dans un état de tension. Il ne s’agit pas d’inciter le public à résoudre une sorte de puzzle ou à trouver une quelconque réponse dans le film. J’espère simplement que sa structure l’aide à mieux articuler ses propres questions.

Le cinéma semble en effet être un outil de connaissance privilégié, en particulier lorsqu’il permet de rendre visible ce qui est d’ordinaire inaccessible. Je pense à la vaste imagerie scientifique et expérimentale qui traverse le film. Pouvez-vous nous dire comment ces images ont été créées et comment vous les avez sélectionnées ? Pour certaines d’entre elles, vous ne les avez pas fabriquées…

Le film est en partie construit comme un sampling d’images, il est rempli d’extraits de sources scientifiques et d’archives trouvées dans des laboratoires, des musées et sur Internet. Cette méthode est en partie liée à la crise du COVID, ce qui impliquait de travailler depuis mon studio. Mais, au-delà de ces circonstances, je crois beaucoup au fait de piocher parmi les images existantes. Pour parler comme les musiciens, je suis une sorte de sampler : le film est au moins à moitié composé d’images préexistantes. C’est le cas des nombreuses images où l’on voit les cristaux se mouvoir, croître, évoluer. Certaines images sont accélérées, d’autres pas (les cristaux évoluent parfois très rapidement au niveau microscopique). J’aime l’idée que ces formes cristallines puissent avoir différentes facettes : elles sont à la fois les « ferromagnétaux » menaçant d’éradiquer l’espèce humaine dans la fiction de J.-H. Rosny [auteur de La Mort de la terre (1912) et Les Xipéhuz (1887), NdT] et les enregistrements scientifiques de cristaux en évolution. Elles n’ont donc pas de fonction unique et je pense que cela participe au balancement entre la science-fiction et le domaine de faits scientifiques (sci-fi versus sci-fact), c’est-à-dire entre différentes formes de connaissance. D’une certaine façon, ces images microscopiques sont tout aussi étrangères à nos yeux que les dangereux cristaux inventés par Rosny, simplement parce que nous sommes incapables d’accéder à cette échelle des phénomènes. Je profite de ce que notre vision est à ce point limitée pour donner à imaginer tout ce qui se passe hors de notre portée.

Vous définissez votre pratique de remploi comme une forme de sampling. Qu’est-ce que cela implique précisément pour vous ?

Si une image existe déjà, je préfère la réutiliser. Ce qui m’intéresse, c’est l’idée que cette image, ce sample, contient à la fois sa valeur d’usage originelle et la « valeur ajoutée » liée à mon utilisation. C’est pourquoi je m’intéresse au reenactment et à toutes les formes de duplication en général, à la façon dont nous re-racontons les choses à partir de cet écart entre la version originale d’une chose et sa réitération. Ce qui ne signifie pas que le fait de partir en pèlerinage, de parcourir le monde et permettre à la lumière d’imprimer ma pellicule ne soit pas important pour moi. Ces deux gestes sont nécessaires dans ma pratique de cinéaste. Selon les films, la proportion d’images empruntées et d’images extraites du monde peut varier, mais il s’agit dans tous les cas de gestes d’extraction.

Dans une interview récente, vous vous définissez comme une penseuse non-narrative. Quelle différence faites-vous entre l’acte de re-raconter dont vous parliez et les formes plus conventionnelles de narration ?

Je pensais aux formes traditionnelles de narration, aux récits de type causaux et linéaires. J’adore lire ces histoires, mais je n’en fabrique pas spontanément. Ma façon de raconter est peut-être plus spatiale ou géographique. Il s’agit de décrire un champ d’événements simultanés : tout arrive au même moment et la progression temporelle du film dépend simplement des sauts entre les événements. Ces événements apparaissent bien sûr dans un certain ordre mais je crois que lorsqu’on pense rétrospectivement au film, ce n’est pas cet ordre qui guide le sens. Les souvenirs du film resurgissent par affinités, en fonction de ce qui nous touche et des épisodes que notre mémoire frotte les uns contre les autres.

Propos recueillis par Jules Conchy

Film projeté le Lundi 27 mars à 14h30 au Centre Pompidou (C1)