Agrandissement : Illustration 1

Qu’est-ce que la « signal line » ?

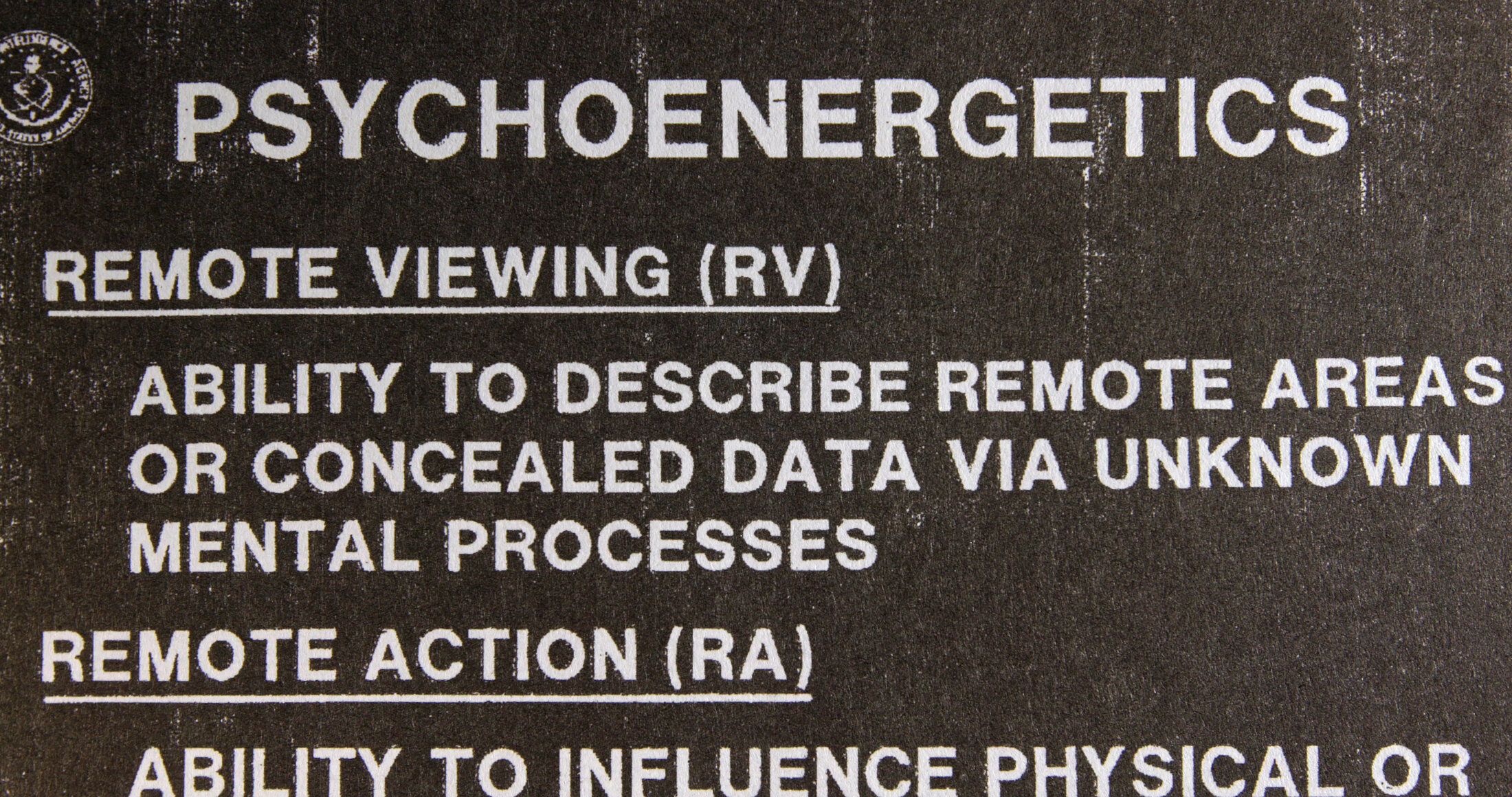

Les « remote viewers » appellent « signal line » les informations qui leur arrivent de ces « cibles » distantes et inconnues. Mais pour le dire de manière plus large, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on discrimine le signal du bruit. C’est déjà une question récurrente dans mes précédents films. Dans le cas du « Remote Viewing », de la parapsychologie, où des signaux d’origine lointaine nous arrivent mentalement, la question de suivre la ligne de signal est encore plus étrange et mystérieuse que dans le cas (qui m'intéresse aussi par ailleurs) de la communication radio, par exemple.

Ce sont ces recherches pour le film Diana, autour des communications radio, qui vous ont conduit à vous intéresser au « remote viewing » ?

Autour du projet initial de Diana se sont agrégées des questions d'attention à des signaux d'origines diverses : des cris d'oiseaux, des manifestations de fantômes, etc. Parmi les gens que j'ai rencontrés et filmés qui étaient à l'écoute des « bruits du monde », il y avait déjà une séquence avec deux « remote viewers ». L’idée était déjà là, mais le sujet ne pouvait pas se satisfaire d’une collection de scènes, il obligeait à rentrer dans cette histoire et cette pratique avec plus de précision.

Qu'est-ce que raconte le rapprochement entre le « remote viewing », la parapsychologie et la Silicon Valley ?

Le « Remote Viewing » est inventé au même endroit qu'Internet, mais ce qui est troublant et qui est apparu au fur et à mesure du tournage du film, est que ce n'est pas une coïncidence : la Silicon Valley en général est fondée sur cette ambivalence. Là-bas, ça semble évident : n’importe quel entrepreneur se fait soigner avec des pierres magiques, et n'importe quelle personne avec des pratiques occultes ou ésotériques est par ailleurs très concernée par les avancées technologiques. Il y a une espèce de nœud qui a été décrit abondamment par de nombreux scientifiques, entre la tech, les « spiritualités alternatives », l'université, l'armée, et le grand business.

Comment avez-vous rencontré le docteur Mears, très présente dans le film, et comment est-elle liée au « remote viewing », qu’elle ne pratique pas ?

La tentative pour être attentif à la ligne de signal, y compris dans la construction du film, implique par exemple d’être ouvert aux coïncidences. Myriam Lefkowitz, la voix-off du film avec qui j’ai co-écrit, avait mal au genou, et a été voir la chiropractrice de la femme de sa tante. C’était Loretta Mears, et il y a eu une sorte d’évidence dans cette rencontre, parce que c’était très important de convoquer dans le film ce qui est refoulé par l'histoire du « remote viewing » : les traditions natives et afrodescendantes américaines, dans lesquelles les chercheurs de la CIA ont été beaucoup puiser. Loretta est aussi dans ce mélange complexe d’une connaissance très pointue, scientifique, à l’occidentale, du corps humain, de traditions familiales et d’un intérêt vraiment très particulier pour l’ésotérisme. Elle est comme une chambre d'écho du film, aussi parce qu’elle est la seule parmi les « personnages » qui est vraiment devenue une amie pour nous.

Votre travail témoigne d'un intérêt pour les tentatives d'établir un contact avec une réalité invisible. C’est par le son, à travers des effets de collage, que semble se réaliser ce contact.

Je pense les films d’abord par le son, quand traditionnellement celui-ci est plus souvent subordonné à l’image. Dans la bande-son, il y a des ambiances, une série d’éléments qui reviennent beaucoup : les avions, certains bruits d'oiseaux, l’eau, les bouillonnements, le bol tibétain…, qui composent une sorte de champ lexical sonore. Et il y a la voix. Une des idées de départ du film était de prendre acte de ce que provoquait cette pratique du « remote viewing » sur la voix : le fait de parler à bas régime dans une légère transe. Le film repose beaucoup là-dessus. Pendant la fabrication du film, on a échangé avec des gens qui disaient qu'il n'y avait « pas d’image » dans ce film : il n'y avait que des gens à table, avec des feuilles et des stylos, qui parlaient. En route, le film a changé, mais malgré tout, c’est une grande part de l'action. Le pari était que ça pouvait « faire film ».

Vous avez réalisé des sessions de « remote viewing » dès 2016, en lien avec Diana.

Le point de départ du film, dans les premiers échanges avec Myriam Lefkowitz avec qui j’ai co-écrit et co-développé toutes les premières étapes jusqu'au deuxième tournage en 2022, était l’idée que cette pratique allait participer à l'écriture du film : faire un film « sur » le « remote viewing » impliquait aussi de le faire « avec ». Le premier geste, pour Myriam et moi, était d'apprendre à le pratiquer nous-mêmes. C'est le fait de partager cette pratique avec les « viewers » qui a permis qu’on rentre en relation avec eux malgré leur méfiance, et qui a donc rendu le film possible.

Les descriptions produites dans les sessions de « remote viewing » ont-elles guidé le tournage des images des « cibles » ?

Parfois, la chronologie du tournage coïncide avec celle du film. Par exemple, la maquette hydrographique de la scène d’ouverture est décrite en voix-off par une femme à qui j’avais initialement donné une autre cible. Au moment où je la filme, j'ai rendez-vous le lendemain pour filmer cette maquette. Au cours de la séance, il semble de plus en plus clair qu'elle décrit, non pas la cible choisie, mais la maquette : je m'en sers donc comme partition pour filmer le lendemain. Par ailleurs, j'avais aussi un stock de choses déjà filmées, comme les marais salants, et j’ai filmé Pavel, qui décrit ces marais salants, bien après, deux mois plus tard. J'avais eu le temps d'être assez familier des images, et c'était donc presque le travail inverse : faire correspondre la description aux images filmées. Les sessions durent longtemps, il y a évidemment beaucoup de montage dans ce qui est dit. Au moment même du tournage, c'est comme si le travail de montage se faisait en temps réel : on voit ce qui adhère et ce qui n'adhère pas. Pour chaque moment de « remote viewing », c'est une situation différente. Pour la scène dans l'IRM, c'était beaucoup plus composite : dans le montage, tout semble être dit par une seule personne, alors que dans la réalité il s’agit d’un agrégat de plusieurs sessions, par des « viewers » différents et à différents moments, car c’était une des cibles importantes et il fallait donc une certaine quantité de matériaux. Évidemment, pour la cible finale, il n'y a pas d'image parce que c'est un événement qui se passe dans le futur. Il y a juste des gens à table. Je trouvais important de finir le film par ce moment où « il n'y a pas d'image ».

Le travail de collage pour faire coïncider les voix et les images des cibles est-il une manière d’introduire de la fiction dans le film, en nous faisant croire à la « clairvoyance » des « viewers » ?

J'aime bien l'idée, au contraire, que c'est du documentaire. Le temps du film, il y a une suspension d’incrédulité, qui propose au spectateur d’accepter au moins temporairement l’idée que les « viewers » décrivent les cibles et que ça fonctionne. De fait, le film le prouve un peu parce qu'il y a une forme d'adhérence entre l'image et la voix. Par conséquent, quand on arrive, par exemple, à décrire le futur, on peut considérer les descriptions comme du documentaire de science-fiction. La symétrique est possible, et alors tout est fictionnalisé. Une expérience très banale, l’IRM, devient par la description des « viewers » une sorte de rituel, une pyramide. Ça épaissit la situation, la rend quasi magique, alors qu'elle est en réalité d'un ennui mortel.

Il y a quelque chose d’inquiétant dans le film, à propos de ce fantasme de « l’Intelligence infinie » (évoqué par l’église de médiums qui intervient dans le film), cette volonté impérialiste au cœur du projet Stargate et des discours des entrepreneurs du numérique. Pourtant on sent aussi une forme d'optimisme.

Comment décrirais-tu cet optimisme ?

Il y a le Docteur Mears, un personnage qui incarne le soin, et une forme d'ouverture à la fin, avec le marais, les canards, la jeune fille soignée et les nuages qui passent sur les grands espaces de la vallée.

J'espère qu'il y a un peu d’optimisme. C'est un film assez sombre. C’est intéressant de rapprocher l’«intelligence infinie» des spiritualistes et les discours du conférencier du numérique : ce sont des espèces de courts-circuits que j’ai volontairement faits au montage. L'optimisme dans le film est très impur. Loretta, qui incarne quelqu’un avec qui on a envie d'être en relation, est aussi proche de l’église spiritualiste, elle-même très liée, dans son vocabulaire, à cet entrepreneur, ce «gourou» de la Silicon Valley, et par là à une sorte de cauchemar dans lequel les géants du numérique nous embarquent de force. Pour la CIA dans les années 1970, les expériences de «remote viewing» se font dans l’intention d’instrumentaliser les forces cachées de l'esprit humain pour s'en servir comme outils d’espionnage : pas très sympathique. Et en même temps, selon comment il est pratiqué, le «remote viewing» pourrait aussi devenir une forme d'antidote… L'optimisme se glisse dans une manière de se toucher, d'être face à une feuille de papier, et dans les canards, les pauvres canards, qui, tout d'un coup, deviennent dépositaires de quelque chose très fort, alors que ce sont juste des canards dans l’eau polluée d'un bassin industriel…

Était-ce important de montrer les tâtonnements des « remote viewers », contrastant avec l’ambition extrême du projet initial ?

Il y a eu beaucoup de films sur le « remote viewing », mais quand Hollywood, quand la fiction traditionnelle s’en empare, c’est pour le montrer comme quelque chose d’ultra efficace : la vision arrive tout d’un coup, elle est là, indubitable. Il me semblait que l'enjeu pour être à la hauteur de cette histoire, et aussi un enjeu de cinéma, était de montrer la vision comme quelque chose de bancal, mais qu’en même temps, on sente qu’il se passe quelque chose. La matière des visions psychiques, quand on l'étudie ou quand on la pratique un peu, c'est toujours ce type de semi -existence.

Un autre projet en cours ?

C'est un projet plus autobiographique dans son cheminement, puisqu’il se passe dans la Haute-Somme, à la frontière de la Somme, de l'Aisne et autour de Péronne : tout un pan de ma famille vient de là-bas. La campagne y a été ravagée par trois guerres, la Politique Agricole Commune, le remembrement, et maintenant des centaines d'éoliennes qui arrivent là… L'idée, c'est de s'intéresser à un territoire, encore une fois, mais comme une sorte de millefeuille avec des couches de sol (les souterrains de la guerre, toutes les plantes qui poussent là, locales ou liées à l'histoire de la colonisation, etc.) et de ciel. Il y a une masse d’histoires : des expérimentations sur les grandes cultures, des parachutistes qui tombent là tous les week-ends, un maraîcher industriel qui tire au canon sur les nuages quand il y a de l'orage, des légendes du début du XXe siècle sur un homme qui aurait essayé de s'envoler du toit d'une église ou d'un grand arbre, des histoires de sorcellerie aussi.

Propos recueillis par Violette Boré-Deverre

Projections à Cinéma du réel

Jeudi 28 mars à 13h45 au Centre Pompidou, Cinéma 1

Samedi 30 mars à 18h au Forum des Images