Agrandissement : Illustration 1

Dans tous vos films, la relation entre l’actrice et le personnage semble être quelque chose de très complexe. Dans Maria Schneider, 1983, en particulier…

Elisabeth Subrin : L'une des choses les plus évidentes dans Maria Schneider, 1983, de Manal à Aïssa et Isabel, c'est le changement d'interprétation. Et pas seulement parce que les mots sont légèrement changés, mais aussi à cause du ton, de l'émotion, du rythme, des motifs. Si une actrice prononce les mêmes mots dans le même cadre, et le même contexte, ils peuvent être radicalement différents. On commence alors à se rendre compte à quel point être est une performance. Nous sommes tous en train de jouer, en permanence. C’est le véritable thème de A Woman, a Part (2017) : « je refuse de jouer » Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que Maria jouait. J'ai l'impression que cela nous permet de nous demander ce qui est fiction et ce qui est réel, pas seulement pour la raison évidente du re-enactement mais pour ce que cela signifie être humain. C’est d’ailleurs le cœur de mon intérêt pour la biographie.

Entre vos deux derniers films, malgré la similitude de la forme, il y a un changement de contexte. Mais même s'il ne s'agit plus d'agression sexuelle, la violence de l'industrie cinématographique est toujours centrale. Qu'est-ce qui vous amène à réaliser cette version spécifique de l'interview de Cinéma, cinémas ?

Je cherchais un moyen de réfléchir à travers sa voix à ce que Manal et moi avons ressenti à propos de ce qui se passait entre Israël et Gaza. Parce que je trouve Manal fascinante et brillante. Elle avait tellement de choses à dire que j'ai commencé à enregistrer nos conversations. Dans Maria Schneider 1983, Manal a dû faire, comme vous pouvez le voir, une reconstitution incroyablement précise. Alors que Manal interprétait pleinement Maria, il ne s'agissait pas des sentiments de Manal à l'égard de Maria ou de l'industrie cinématographique. C'était Manal qui rejouait Maria. Je lui ai donc proposé : « Et si nous faisions cela encore une fois, mais Manal est Manal et tu peux enfin répondre aux questions de ton propre point de vue ».

Au fur et à mesure que la guerre se poursuivait et que la violence continuait, Manal n'a plus voulu apparaître à l'écran. Surtout après qu’elle a été bannie d’Instagram en tant que militante. Elle a simplement dit : « Si les gens ne veulent pas entendre ce que j'ai à dire, je ne veux pas leur donner mon visage. » Nous parlons du problème de la représentation dans le capitalisme. Comment la propagande et le pouvoir utilisent les médias pour contrôler la réalité. Elle refuse de faire partie d'une machine qui supprime sa voix, qui est raciste et non seulement raciste, mais qui utilise des perspectives racistes sur les Arabes pour servir l'Occident. De même, la façon dont ces empires utilisent la représentation et les médias pour affecter le sens du mot génocide, au service du génocide. Elle refuse d'en faire partie. Je pense qu'il est très difficile d'échapper à ces systèmes, surtout si vous aimez jouer, et surtout si c'est votre métier, et que vous avez des responsabilités dans votre vie, envers votre fille, pour payer les factures…

À son absence répond également votre absence du tournage, puisque vous avez tourné le film depuis New York. On n’entend plus non plus les questions, dont il ne reste que la réponse spectrale à l’écran. Est-ce que ces réponses ont été écrites en amont ?

Nous avons utilisé exactement les mêmes questions, mais il nous a fallu six mois pour écrire ce scénario. J'avais enregistré environ 70 heures de conversations avec Manal. À chaque fois, nous parlions d'une des questions. Vous savez, « Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'être une actrice ? »… Et cela pouvait durer des heures. Il y a une sorte de structure en trois actes dans Maria Schneider, 1983, et l'élément déclencheur qui met Maria en colère, c'est Le Dernier tango à Paris. Mais quel est l'élément déclencheur pour Manal ? C'est une question périphérique : « Vous n’êtes donc pas capable de vous séparer de votre travail ? » L’art et la politique, la vie et la politique. Il a fallu condenser toutes ces idées et les distiller en quelque chose de très court, efficace et naturel. Nous avons travaillé sur ce scénario pendant longtemps et nous l'avons enregistré deux fois, une fois en studio et une fois sur le lieu de tournage. En ce qui concerne la question de l'absence, j'ai l'impression qu'elle s'est posée dans de nombreux films traitant de la politique du Moyen-Orient avec des réalisateurs qui n'étaient pas nécessairement originaires de cette région.

La guerre j’ai l’impression crée également cette situation de distance. Elle est d’ailleurs très sensible dans le film. Le son, en particulier, donne au film beaucoup d'intensité dans sa brièveté.

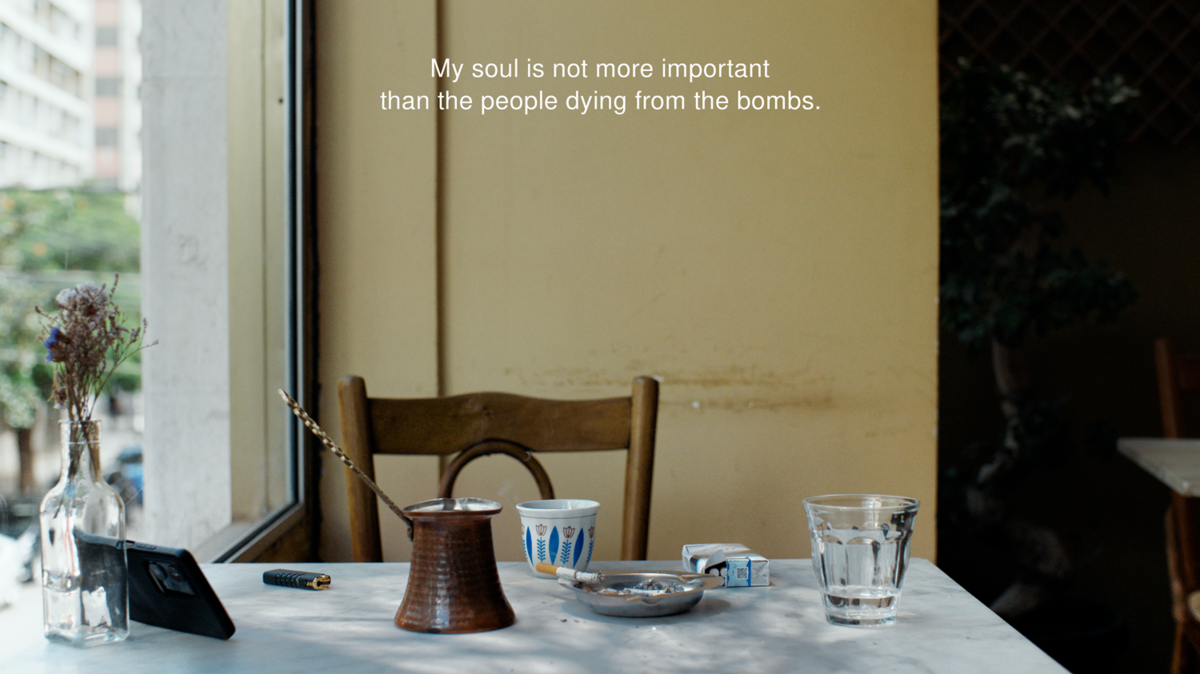

Cela me fait penser au moment où Maria réagit à l'orgue de barbarie. Nous cherchions un son qui déclencherait à son tour l’intérêt de Manal, non pas à trouver la chose la plus dramatique que nous puissions faire. Or, nos conversations étaient constamment interrompues par des bangs supersoniques. Nous avons choisi de reproduire quelque chose de quotidien qui pourrait se produire n’importe quand dans le café. Manal parle de s'inspirer davantage du réel. À la fin du film, la caméra se dirige d’ailleurs vers l'extérieur, l'une des rues préférées de Manal à Beyrouth. Elle ne voulait pas apparaître dans le film mais j'aime avoir ce tout petit aperçu d'elle, dans la vie.

Je crois que je ne l'avais pas vue. Je n'avais pas réalisé qu’on la voyait au dehors.

C'est drôle que les gens ne la voient pas parce qu’elle est suivie en panoramique avec sa fille. J'aime l'idée qu'elle soit dans le monde. Parce qu'au lieu de dire, je pars, je ne suis plus là, elle refuse simplement la représentation.

Cela m'a fait penser à une autre question que j'avais à propos du montage et en particulier de votre usage des espaces noirs entre les plans. Il me semble que cela révèle une ellipse, tout ce qui ne peut pas être dit dans les images. Je voulais savoir quel sens vous donnez à ce parti pris formel déjà présent dans l’émission originale Cinéma, Cinémas.

Je pense que de manière générale, dans ma pratique je trouve très utile d'avoir une forme assez stricte ou des prémisses formelles, d'avoir des paramètres contre lesquels travailler. Cela permet à votre esprit de commencer à penser autour de règles. Mais je me donne la permission d'enfreindre mes règles. Et lorsque la règle est enfreinte, ça dit quelque chose aussi, n'est-ce pas ? De sorte qu'une règle enfreinte est une intention formelle. Dans ce cas, je me suis donné la permission d'envisager d'enfreindre toute règle que nous avions établie en recréant l'interview originale. Mais comme vous l'avez dit, dans le cas des coupures au noir, je pense qu'elles sont très efficaces pour les raisons que vous avez évoquées, à savoir qu'elles nous rappellent qu'il s'agit de fragments de temps. Si vous ne regardez pas attentivement, vous pourriez ne pas remarquer que les choses bougent partout sur la table et qu'il est clair que le temps a passé, que l'éclairage change… Les coupures vous rappellent vraiment que vous n’entendez que ce que nous avons choisi de vous faire entendre.

Propos recueillis par Luz Dubos

Le film sera projeté :

Mercredi 26 mars à 21h à l'Arlequin 1

Jeudi 27 mars à 19h à la Bulac

Vendredi 28 mars à 14h au Saint André des arts